Технология тайм-менеджмент как средство адаптации вчерашнего школьника к обучению в условиях университета

Автор: Низамова Чулпан Ильдаровна

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: Современные тренды непрерывного образования

Статья в выпуске: 4 (34), 2020 года.

Бесплатный доступ

Обучение в школе отличается от обучения в университете. Если в школе подросток находятся под опекой родителей и коллектива учителей, то в университетских стенах он сталкиваются с необходимостью самостоятельно организовывать свою учебную деятельность. Такого рода перемены вводят в затруднение многих студентов первого курса из-за низкого уровня самоорганизации. Предположим, что у разных групп обучающихся характер самоорганизации будет разный. Качественная и количественная диагностика уровня самоорганизации студентов первого курса в вузе, а также поиск эффективных технологий, направленных на повышение уровня самоорганизации обучающихся,с опорой на результаты диагностики являются одними из актуальных проблем современной педагогической науки. Задача исследования - выявление имеющегося уровня самоорганизации у студентов-первокурсников и разработка рекомендаций по повышению самоорганизации. Для диагностики уровня самоорганизации студентов применен разработанный автором диагностический комплекс. По результатам диагностики даны рекомендации по повышению уровня и качества самоорганизации студентов-первокурсников с применением приемов тайм-менеджмента. Педагогический эксперимент выявил повышение уровня самоорганизации у экспериментальной группы студентов в учебной деятельности. Таким образом, применение технологии тайм- менеджмента при развитии навыков самоорганизации студентов в учебной деятельности является оправданным и эффективным.

Самоорганизация, саморазвитие, педагогические технологии, тайм- менеджмент, адаптация студентов, организация учебной деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/142226366

IDR: 142226366 | УДК: 378.147 | DOI: 10.33065/2307-1052-2020-4-34-81-85

Текст научной статьи Технология тайм-менеджмент как средство адаптации вчерашнего школьника к обучению в условиях университета

Введение. Студенты-первокурсники зачастую в период адаптации к условиям обучения в университете сталкиваются проблемами, обусловленными, как правило, низким уровнем самоорганизации у вчерашних школьников. Обучение в вузе построено таким образом, что студент должен организовать собственную учебную деятельность вне контроля со стороны учителей и родителей. Отсутствие или низкий уровень сформированности этих навыков может привести к снижению успеваемости даже при наличии потенциальной способности к обучению. Анализ показал, что междисциплинарных курсов, направленных на помощь студентам в повышении навыков самоорганизации, а, следовательно, и на адаптацию к обучению в университете, мало или они отсутствуют вовсе в практике вуза. Кроме того, педагог, преподаватель, как правило, не имеет представления о том, на каком качественном и количественном уровне находится самоорганизация у первокурсников, и, следовательно, не может предложить индивидуализированную помощь по его коррекции.

Исходя из вышеописанного, целью данного исследования является повышение адаптации вчерашнего школьника к обучению в условиях университета.

Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи:

-

1) составить авторский диагностический комплекс по определению уровня самоорганизации студентов-первокурсников;

-

2) проанализировать качественно и количественно уровень самоорганизации студентов-первокурсников;

-

3) разработать рекомендации по повышению навыков самоорганизации студентов-первокурсников.

Степень изученности проблемы. Теоретические основы развития навыков самоорганизации освещались в трудах В. И. Андреева, заложившего основу теории творческого саморазвития личности [Андреев 2000], С. И. Архангельского, занимавшегося исследованием тайм-менеджмента [см.: Телегина 2012], Ю. К. Бабанского, исследовавшего организацию учебной деятельности [Бабанский 1983], Л. И. Божовича [Божович 1995], М. И. Боришевского [Боришевский 1980] и др. авторов.

В дальнейшем появились работы, посвященные изучению особенностей про -цесса самоорганизации студентов вузов. В качестве примера приведем исследования С. С. Амировой, Т. Н. Болдышевой, В. И. Донцовой, В. Н. Крутько и др. [Бодалев 1965; Болдышева 1969; Амирова 1995; Крутько 2014].

Основа для переосмысления процесса формирования умений самоорганизации в обучении с позиции инновационных подходов заложена в конце 1970–80-х годах в трудах Ю. К. Бабанского, Т. А. Ильиной, Н. Ф. Талызиной и др. ученых, изучающих процессы оптимизации учебной деятельности [Громцева 1976; Бабанский 1983; Ильина 1984; Давыдов 2004; Талызина 2006].

Организация исследования. Для проведения исследования были сформиро-ваны контрольные и экспериментальные группы студентов; в каждую входило по 54 обучающихся. Определение имеющегося и преобразованного уровня самоорганизации исследуемой группы студентов проводилось по одинаковым эмпирическим признакам (показателям самоорганизации) согласно условию мониторинга и корректировки результатов. Разработан авторский диагностический комплекс, состоящий из восемнадцати тестов, опросников и заданий, позволяющих выявить уровень таких показателя самоорганизации, как «анализ», «целеполагание», «планирование», «оценка», «поиск и устранение ошибок», «логическое мышление», «гибкость мышления», «концентрация внимания», «чувство времени», «решительность», «ответственность», «самостоятельность», «сила духа», «воспитуемость», «самоанализ», «целеустремленность», «амбициозность», «настойчивость». В тестах респонденту предлагался осуществить выбор наиболее близкого и/или приемлемого варианта ответа. После этого из полученных баллов вычислялось процентное отношение относительно максимально возможного количества баллов, принятых за сто процентов. Задания направлены на проверку памяти, концентрации внимания и гибкости мыслительных процессов. Был применен следующий принцип определения уровня: максимальный балл приравнивался к ста процентам, полученные баллы – доля от максимального количества баллов - выражались в процентах. Для выявления эффективности развития навыков самоорганизации студентов в учебной деятельности были определены следующие уровни развития навыков самоорганизации:

85-100 – отличный уровень развития самоорганизации;

71-84 – хороший уровень развития самоорганизации;

63-70 – удовлетворительный уровень развития самоорганизации;

54-62 – неудовлетворительный уровень развития самоорганизации;

0-53 – крайне неудовлетворительный уровень развития самоорганизации.

Если студент, демонстрировал уровень выше среднего развития навыков, способствующих эффективной организации его учебной деятельности: целеполагания, анализа, планирования, действия по плану, оценки и корректировки - то мы фиксировали положительную динамику реализации исследования.

После измерения уровня навыков самоорганизации в экспериментальной группе студентов занятия проводились с применением технологии тайм-менеджмента в рамках интеграции текущей дисциплины по программе подготовки студентов и междисциплинарного курса «Персональный тайм-менеджмент». В контрольной группе занятия проводились без изменений, согласно учебному плану. По окончании занятий как в контрольной, так и в экспериментальной группах студентов повторно была осуществлена диагностика, направленная на определение уровня развития навыков самоорганизации. На этот раз диагностический комплекс по выявленным главных компонентов самоорганизации состоял из элементов, имеющих высокую факторную нагрузку: «концентрация внимания», «логическое мышление», «настойчивость», «сила духа», «анализ», «целеустремленность», «решительность».

Первичная диагностика выборки студентов обеих групп: контрольной и экспериментальной – выявила, что практически все главные показатели самоорганизации недавних школьников находятся на неудовлетворительном уровне. Исключение составил уровень реализованности показателя «настойчивость»: у студентов контрольной группы он оценивался как неудовлетворительный, а у студентов экспериментальной группы – как удовлетворительный. После проведения занятий с применением технологии тайм-менеджмента у экспериментальной группы студентов показатели «концентрация внимания», «логическое мышление», «настойчивость», «анализ», «целеустремленность» повысились до хорошего уровня, а показатели «сила духа» и «решительность» повысились с крайне неудовлетворительного - до удовлетворительного уровня. У контрольной группы студентов, с которыми занятий с применением технологии тайм-менеджмент не проводилось, уровень показателей самоорганизации остался на прежнем уровне (см. Табл. 1).

Табл. 1.Динамика главных показателей самоорганизации при апробации авторской программы междисциплинарного курса «Персональный тайм-менеджмент» у контрольной и экспериментальной групп студентов.

|

Показатели |

Контрольная группа |

Экспериментальная группа |

|||

|

До % |

После % |

До % |

Посл % |

||

|

Концентрация внимания |

42 |

44,19 |

53,1 |

84,06 |

|

|

Логическое мышление |

29,45 |

30,04 |

44,34 |

73,84 |

|

|

Настойчивость |

59,98 |

59,07 |

64,31 |

78,19 |

|

|

Сила духа |

42,97 |

41,17 |

52 |

68,78 |

|

|

Анализ |

53 |

52,7 |

51,94 |

78,13 |

|

|

Целеустремленность |

48,88 |

48,26 |

48,69 |

80,81 |

|

|

Решительность |

42,22 |

40,6 |

48,6 |

70,53 |

|

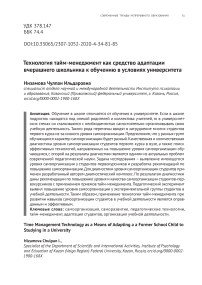

На Рис. 1 показано, насколько изменился уровень показателей самоорганизации до и после апробации авторской программы междисциплинарного курса «Персональный тайм-менеджмент» у контрольной и экспериментальной групп студентов:

Итак, при первичной диагностике студентов контрольной и экспериментальной групп и при вторичной диагностике у контрольной группы уровень показателей самоорганизации не превышал отметки 64,31%. Тогда как после проведения занятий с применением технологии тайм-менеджмента у экспериментальной группы студентов уровень показателей самоорганизации достиг отметки 84,06%: показатель «концентрация внимания» увеличился на 30,96%, «логическое мышление» – на 29,5%, «настойчивость» – на 13,88%, «сила духа» – на 16,78%, «анализ» – на 26,19%, «целеустремленность» – на 32,12%, «решительность» – на 21,93%.

Выводы. Таким образом, в ходе проведенного педагогического эксперимента, направленного на апробацию авторской программы междисциплинарного курса «Персональный тайм-менеджмент», было выявлено повышение уровня самоорганизации у студентов экспериментальной группы, что положительно сказалось на их учебной деятельности. Следовательно, применение технологии тайм-менеджмента в развитии навыков самоорганизации в учебной деятельности студентов первого курса университета является оправданным и эффективным.

Рис. 1.Динамика показателей самоорганизации при апробации авторской программы междисциплинарного курса «Персональный тайм-менеджмент» у контрольной и экспериментальной групп студентов.

Список литературы Технология тайм-менеджмент как средство адаптации вчерашнего школьника к обучению в условиях университета

- Амирова С. С. Самоорганизация обучающего и обучаемого в учебно-воспитательном процессе непрерывного профессионального образования: дис... доктора пед. наук. Казань, 1995.

- Андреев В. И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. Казань: Центр инновационных технологий, 2000. 606 с.

- Бабанский Ю. К. Педагогика. / Под ред. Ю. К Бабанского. М.: Просвещение, 1983. 608 с.

- Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический аспект. М.: Педагогика. 1977. 226 с.

- Бодалев А. А. Восприятие человека человеком. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. 123 с.

- Божович Л. И. Проблемы формирования личности: избранные психологические труды. Воронеж: Институт практической психологии, 1995. 348 с.

- Болдышева Т. Н. Формирование у студентов младших курсов культуры учебного труда (на материале педвузов): дис.. канд. пед. наук. Томск, 1969.

- Боришевский М. И. Теоретические вопросы самосознания личности // Психологические особенности самосознания подростка. Киев: Вища школа. 1980. С. 5-38.

- Громцева А. К. Самообразование как социальная категория. М.: Высшая школа. 1976. 87 с.

- Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. М.: Академия, 2004. 613 с.

- Ильина Т. А. Педагогика: Курс лекций. [Для пед. ин-тов]. Просвещение, 1984. 495 с.

- Крутько В. Н. Биологический возраст как показатель уровня здоровья, старения и экологического благополучия человека // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2014. Т. 48. №. 3. С. 12-19.

- Талызина Н. Ф. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 1998. 282 с.

- Телегина Т.В. Тайм-менеджмент. Полный курс: Учебное пособие. М.: Альпина Паблишер, 2012. 311 с.