Текстиль Мангазеи (начало XVII века)

Автор: Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., Глушкова Т.Н., Киреева Е.В., Сутула А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 1 (25), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522507

IDR: 14522507 | УДК: 903.04

Текст статьи Текстиль Мангазеи (начало XVII века)

Ткани Мангазеи (XVII–XVIII вв.) *

|

X го 3" |

О) |

1-о х о о 1— эх о X 5 о го н ф m о о Ф X X о 6 X ф н га' со Ф о^ га о Ф ф га р X £2, т ° го § X х° И ° о с? |

и q га н и о х~ ф 3 о X эх о X СТ о о х~ о о н ст о q Ю q и га ZE га н ф m о о £0 Ф X X о 6 X о га ^ X х со га я 1— со |

Ф О X ф о X со га эх ф н X ф X X ф н га ZE га н Ф m о о со Ф X X о 6 X о га X га н |

i о X ф X о о га' н ф m о о со ф X X о 6 X ф н X q го х го | 11 ГО п о 2 С ф 5 3 х о о о о х 5 5 ^ га о gs EZ О |

i га X | I ф н о га н ф m о о со ф X X о О со" X го X га Е ф со О |

О О q о ст со X га н и ID Ф га н га е га н ф m о о со Ф -х X X СП X о Q. X о о ¥ ° 6 >s X Ф S i га ^ ст о 4 о н °£ q 5 £ |

X га X га Ч ф □_ |

5 X га § q о га X X о о н >х о X Ч о о га н ф ст о о X ф X X га Н |

О gs н -° га га с =г^ У О щ о g 6 о X Ф И га х о ^, В о ст ф 2 о Ф 5i Ф о g = ,о га Н х |

q и га X о ф X га н и ф 2 1— ф X о о 5с: га и X о с о X о с ф о X н о q с ф о н и q £ |

О X О X о о н СТ о q и га I га н ф ст о о со ф X X о 6 X о га X га н |

ГО X н о q о с ф н га ю 3 о о га' н ф ст о о со ф X X о О со4 X га X га X га н и q £ |

га н ф ст о о со ф X X о 6 Е § ГО ф о g га со о о X 1-о 2 ГО о о ^ Е ° о о § g it и gx го q _ н ° га % 11 h о X §8 “а X О-£5 |

О X О q и га X и ф X га н и ф ^ га н ф ст о о X ф X X га Н |

н о q Г о о q X га X о о о X о q Г га н ф ст о о £0 о СТ о ID га о X о с, ф о ф н о го S о ° ! 1 11 |

ГО q о га X ф CD О X О га н ф ст о о X т га ID га н X го X го X н о q EZ |

5 О 5с: X о о н СТ о q о га I га о X о с о X н о q о с ф о н 5 н ф о X н о q EZ |

q о га X X о о н >х о X СТ о о га н ф со —. 2 го о S и Sg § 2 га § ^ q gs го го н СТ Ф о 5 СТ 1- Ф 5 ГО о. о В- го о о" ^ X с * о j |

1 X ф н ф q с ф ф с £0 ГО ID о га н ф ст о о £0 ф X X о 6 ф и о ш о § 1= о о о х >s О § i ф 5 н ф о ф о i и Ф 1— X |

q ф X га § о X О 5 о q о га X о га' н ф ст 2 о £0 Ф X X о 6 X ф н о X н о § с ф о X н о q с ф о н о q £ |

га н ф ст 2 о X X ф £0 О ф н ф S о го го 25 И Q.™ О о ^ X н га X х Н ЭХ х х Ф га го х О 1X Ф — ф и ф о о 2 о н q о х X X го q х о о с о Ф о |

i го н го о го" X Ф 3 о X £0 го" н ф ст о о £0 Ф X X о о o' X го X го X ст о о X ст о X го X н о q EZ |

||

|

о о х ио q EZ |

>х Ф ё 2 X о О V-б $ |

о ^ с |

со |

о |

со |

СО |

СО |

со |

ю |

ю |

со |

г- |

О) со |

о |

ю |

^ |

7 СО |

со |

о |

О) |

Г- |

О) |

|||

|

Ф со О О С X о о |

h- |

СО |

о |

о |

7 СО |

ю |

^ |

t |

г- |

^ |

со |

со |

о |

г- |

СМ 7 |

СО ю |

со |

£2 |

£2 |

ю |

о |

||||

|

о н |

га |

СО |

V) |

(Л |

(Л |

(Л |

N |

N |

N |

(Л |

(Л |

N |

(Л |

N |

(Л |

(Л |

о- |

(Л |

N |

(Л |

N |

(Л |

N |

N |

|

|

го' 11 |

ю |

оз |

о" |

7 СО |

со_ |

7 СО |

СО |

Ю_ |

7 О)_ |

см |

СМ |

СО_ ю_ |

°Ч 7 |

7 ю_ |

со_ |

о-. |

со_ |

О)_ со_ |

^ |

^- |

со_ Д |

||||

|

го со О х о |

га S- |

t |

V) |

N |

N |

(Л |

N |

(Л |

N |

(Л |

(Л |

(Л |

N |

N |

N |

(Л |

(Л |

N |

N |

N |

N |

(Л |

N |

N |

|

|

го' 11 |

со |

о" |

7 Ю |

7 СО |

о" |

7 СО |

t |

7 Ю_ |

со_ |

со см |

со см |

ю_ |

^ |

со_ |

см |

со_ |

СМ |

со_ |

со_ 7 Ю_ |

со_ 7 |

7 СО_ |

||||

|

ф 1— ф q ф с х ф X ф EZ |

СМ |

ф о X н о S ez |

* |

* |

СМ га га О |

ф о X н о § EZ |

* |

* |

* |

* |

СМ га га О |

Ф О X н о § EZ |

* |

* |

* |

* |

* |

СМ СМ го га О |

ф о X н о § EZ |

* |

см см го га О |

||||

|

<Х§ Ф с5 5 го О О-^ |

см о L. |

СО о |

СО О L. |

о |

о L. |

О |

ю о L. |

СО о L. |

со о |

О) о L. |

< О) о L. |

см см о L. |

S О |

ю у о L. |

СО у о |

см со о L. |

СО со о L. |

О) со о |

см о |

О L. |

9 О |

5 о L. |

|||

Продолжение таблицы

Продолжение таблицы

|

СП |

ГО н ф m о о m Ф X S о 6 ф и X го (X ГС н 1 |

го 6 га н ф m 2 о со ф X S о 6 ф о X га Н |

1 га н га н^ о го" н ф m о о X ф 5 6 со ф X S о X го н |

о ф со ^ X го гс га X гс го га m ф X ГО о га X о ф X га н и ф ^ га н ф m о о X ф 5 6 со ф X S о 5 о н с |

га 1 н' Ю ^ S о а 5 о о 1 п га о" н g га * £g X 5 S о т * i II S га 2 1 Ф 5 5 ш X о - X ° о н lh * о к s s s 8^ О^О £ О О Оно 1— >. со |

5 О X ф н н о 5 ф н р ф о о со ф X S о 6 ф и X го ГС га X 5 О X О |

га н ф m о о со ф X S о 6 X ф н X го ГС га О X гс га X X ф 3 о X со О X ГО О |

О О с; X га X о о о 3 о о X га н ф m о о m ф X X о 6 X ф н га о ос о с о X н о о с ф о X н о е: ф о |

га н га н е ф m о о m ф X X о 6 X ф н га о ос о с о X н о о с ф о ф о |

га н ф m о о X ф т X га к га X н о с; EZ |

о га ю 3 о о: га га н к га X Ч о о X Ц о га н 6 25 го о х Ф о 3 о О X Ф =Г с О S go ^5 Н 6 Го X Ф ™ ф 1— с |

ОС о с го X 3 га X >х о X го н о X о § с ф о н 1 |

ГС ГО X о о X Ц о го н га е о о X га X о о о X о с; EZ га и ос о е: о X о § е: ф о X о ф 3 1 е: ф о £ |

га н ф m о о m ф X X о о ю" >Х О о о с; о с >х о X с; га X о га >х О га о 3 о о X X га ГС га X н о с; EZ |

ф % |

>х о о о с; о с >х о X с; га X о га CI >х о га о 3 о о X X го ГС го н 1 |

и О X X га X о о >х о X о X ф о X га н |

ГС га 3 о о X о о X X го X о О н ф X о о ^ го и ГС о с о X н о с; о с ф о с; X □_ |

О X О о га X ф с; га н и ф ^ га н ф m о о X ф 5 6 X ф 3" X га Н |

2 о о X X ф m о с >х о н н о о га" н ф m о о m ф X X о 6 X ф 3" X га Н |

га н ф m о о ф о 6 X ф 3" X го ГС ГС ГС га X н о с; EZ |

га н ф m о о m ф X X о о o' X га ГС га ГС га § |

q о га X X о о н 5 о i га н га н^ о га" н ф m о о X ф 5 6 m ф X X о X го ГС го с; X □_ |

1 ф Ю О о о о X X ф m о с го X X о о н >х о X Ч о о и га I га н ф m о о m ф L ф О X х га Ф го S® m X X го га го 1— со |

га н ф m о о X о га о X o' ф о н 1 |

го ф X га X о 1 >х о X Ч о о го о га X ф С^ га н ф m о о X ф 5 6 ф о X га Н |

ГС га X о го о о X X го X о о 2 о о X X ф О ГС >х о н н о о го" н ф го О о со ф X X о X го ГС го го X □_ |

|

со |

со |

со |

со |

СО |

со ю_ 04" |

со |

о |

со |

г- |

г- |

со |

СО |

о |

О) |

со |

г- |

о |

ю |

О) |

со |

г- |

О) |

ю |

СО |

г- |

г- |

СО |

|

г- |

СП |

04 |

£2 |

СО |

7 СП |

£2 |

7 |

о |

со |

о |

со |

со |

о |

О) |

о |

г- |

г- |

о |

со |

7 О) |

о |

со |

о |

со |

г- |

о |

|

|

СО |

N |

СО |

N |

со |

N |

g о 5 Ю с а N о “ |

N |

N |

N |

со |

N |

N |

со |

N |

N |

N |

со |

со |

со |

СО |

со |

N |

со |

со |

СО |

со |

со |

|

04 7 |

“КГ со о о 5 |

СП оз |

ю 04" 04 |

V- 04 1 v" °" 5 |

Ю_ 7 |

7 О)_ |

OJ 7 О)_ |

оэ ю_ |

со, |

7 со, |

7 |

О)_ со, |

О)_ со, |

О)_ со, |

|||||||||||||

|

ю |

1 оз |

Ю_ |

1 со, |

о |

04 |

О)_ |

СО. |

||||||||||||||||||||

|

t |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

со |

N |

СО |

N |

N |

N |

N |

N |

СО |

N |

со |

со |

N |

N |

со |

N |

со |

N |

|

СП 1 со. |

Ю |

СО, 1 Ю_ |

7 СО, |

со_ 04" 04 |

т- |

о" |

СО |

со, |

о" |

со, 1 СО, |

О), 1 со, |

7 со_ |

|||||||||||||||

|

со |

со, |

оэ |

1 Ю_ |

1 Ю_ |

оэ |

7 со, |

со, |

со, |

7 04 |

со, |

1 О), |

||||||||||||||||

|

04 |

04 04 I го О |

Ф О X н о го о EZ |

* |

* |

04 04 га га О |

* |

Ф О X н о о EZ |

* |

* |

У 04 ГС ГС О |

ф о X н О с; о EZ |

* |

У 04 га га О |

* |

04 I га О |

ф о JL н о с; о EZ |

* |

* |

* |

* |

У 04 га га О |

ф о JL н о с; о EZ |

* |

* |

* |

а |

|

|

СО СО О |

ю о L. ^ |

со о L. |

СП О L. |

СО LO О L. ^ |

LO О |

S о L. ^ |

со О L. ^ |

СО со о L. ^ |

со со о L. |

о L. |

Ю О L. ^ |

04 со о L. |

со со 1 ' СО sS |

О) со о L. |

СП о L. |

04 СП О L. ^ |

СО СП О L. ^ |

О L. ^ |

СП о L. |

со СП о L. |

О) СП о L. ^ |

04 У О L. ^ |

8 о |

LO 04 О |

04 5 о L. ^ |

со 5 о L. |

Продолжение таблицы

|

СТ |

5 О га со о со ю 3 о ос га л 3 S о 8 g О X о g_ % g го ^1 о g--Q ф т о. О. о Ie Р Ф 1— т |

X о о н эх о о о и га X С^ о о X X га X о о >х о X X го X га ф ф 6 X ф |

га X о о о X X га X о О га н ф m 2 о X ф 5 6 ф о X го X га н и с; о н X га io |

ГО и га X ф io X ГО X го X ф 5 6 ф о |

X о о н 5 о о га X н о с; Г го н ф m о о X ф х X го к га н и с; ^ ° к -5 га £ X ф Н X о го с © |

5 Ф н го X 5 X ф о X со го о го со о ф X го 2 ф 3 о о X го" н ф m 2 о X X го Ю га н 6 X ф н X го к го >х £ |

>Х О н га а >х о X о о X Ч о о X го о; га X н о с; о; га н и с; £ |

О о X га X о о о 3 о о X го н ф m о о со ф X X о 6 Е ф со о го о о с о X н о с ф о X н о с; с ф о 1 |

ГО н ф m о о со ф X X о 6 X о го X го X го X н о q с о X X о н го н и о |=1 |

| га 2 “ га у CL ™ о h II И . ф -о О о т о X 1= го ^ s п 5 I _ го 5 о с X с 8 ° g а о g о CD Ф О. _ о о х Е 5 g о с с О о § к о о О щ g 1- X О ф § о § н § га ° га ° Ф S С и Q |

>х о X Ч о о о ф со d о о 5 о ф с 6 н го о с; о с о го о ОС о с о h о о с го ф 1 О ЭХ X X 11 ф X О х о а Н О |

X о о н >Х О X 5 О и га I го н ф m о о X ф с; ф X го н |

X Ф X го н X о X го н и ф 5 5 о и га X о го" н ф m о о со ф X X о 6 X ф н X га ПС га X н о X ф X о ГО О |

т о о X го X о о о 3 о о X го н ф m о о со ф Ф § ф ■ СО о о ГО ф g ш ф ф Ж И m о о ^ х га О X о о ф 2~ о -а х х О ф Ё? о | X о. р ф 1— X |

га н ф m о о X ф X X го X го с; X ПС га |

X га X о о о X X га X о О го н ф m о о X ф X X га X га н и с; о н ПС га |

эХ Ф X 5 О и га X X о о н эХ О х о-. о 5 ™ га га© 2о 00 ф ЭХ х о X х X ЭХ о о со ¥ ^ о 1 5.™ га ° X □; н ГО ё^ О . Н X ГО о Н Е Е = |

1 б го ф X эХ О н о ф X 2 о X ф X X о с го" н ф m 2 ф X о 6 X ф н X га X га X н о с; X га н и с; £ |

О X О X о о н >Х О X о о и га I го н ф m о о £0 Ф X X о 6 ф о X га Н |

га н ф m о о X ф X X га Н |

га н ф m 2 о £0 Ф X X о 6 X ф н га о ос о с о X о § с ф о X н о q с ф о н и с; £ |

га Ф X о. го о X с; о го' и ф о о X ф X X го Н |

||

|

со |

г- |

г- |

со |

со |

СО |

СО 7 |

ст |

ст |

ст |

ст |

со |

ст |

ст |

ю |

о |

со |

ю |

Г- |

со |

о |

со |

со |

со |

со |

|

г- |

со |

ст |

7 ст |

о |

Г- |

^ |

ст |

£2 |

со |

со |

СО |

ст со |

£2 |

ю |

СО |

со |

со д |

со |

о |

см |

ст |

ст |

г- |

со |

|

СО |

N |

со |

со |

со |

со |

со |

N |

N |

со |

со |

N |

, СП |n ^ Ф X д 5 о О 8 |

N |

со |

N |

СО |

со |

СО |

со |

СО |

со |

со |

со |

СО |

|

ю |

7 ст |

сп ю |

сп |

7 аэ |

ст. |

сп ю |

7 аэ |

оэ ю_ |

ст_ 1 оэ |

ст_ оэ |

^ |

ст_ |

СТ_ |

о" |

7 Ю_ |

7 ст_ |

7 аэ |

7 ст_ |

7 |

СО, |

т-сч 1 ^ со о o"S |

т-сч 1 ^ со о o"S |

со СМ |

см Ст V-" о" о 5 |

|

t |

N |

со |

N |

со |

со |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

со |

СО |

со |

со |

N |

со |

со |

N |

N |

|

со |

7 СП |

сп 7 ю |

7 ю |

сп 7 аэ |

аэ |

СО 7 |

СТ _ 1 О |

Ю_ |

СО_ |

СО_ |

СМ |

^.СО 7 ° S |

7 СО_ |

7 СО_ |

7 Ю_ |

ст_ 7 аэ |

7 аэ |

ст_ 7 со. |

7 ю_ |

СО_ 7 ю_ |

аэ 7 о О ^ |

аэ 7 о О ^ |

СО СМ |

СТ _ 7 о о ^ |

|

СМ |

см см га га О |

ф о X н о EZ |

* |

* |

см см га га О |

* |

Ф О X н о § EZ |

* |

* |

* |

СМ га га О |

Ф О X н о § EZ |

* |

см см га га О |

ф о X н о § EZ |

* |

* |

Ф О X ,—. с |

ф о о с |

|||||

|

ю см о L. |

СО 5 о L. |

5 о L. |

со 5 о L. |

ст 5 о |

см см см о |

ст см см о L. |

СМ о L. |

СО со У О L. |

у о |

ю со у о L. |

о |

S о L. |

см У о |

S о |

СТ у о L. |

у о L. |

LO у о |

ст LO У о L. |

со У о L. |

со со у о |

у о |

СМ У О |

у о L. |

Продолжение таблицы

|

СТ |

га н ф 1 га ф ф х о X ф 1— ф d ф ф с _ $ о <0 га х ф ф т 5 ^ 6 га X Ф Го ф 1— С |

О Ф X н га с га о о О S Т га н ф m о о m ф X S о о CD* 6 ф и б 2 га ° Е го С 5 |

>х ф ф га га с S' о н го о с о о н 5 г о о ГО о Т X 5° ■= 2 X X X ф ф О m О ^ X ф х ^ ™ £ X О го Е f О о EZ х |

S О и га X S S га н га н i X ф с; о X о о X 5 о го" н ф m о о X ф ф 6 X ф X X го X го с; X □_ |

Ф Н Ф X о с н ф го сс ф ф с о н о ф X н го X го н и ф I го н ф m о о m ф _ х х X СП X о О. X о 2 х ° 6 >s £ i ГО ф н 3 |

2 и о X X ф СП о с >х о X е ф 1 X го X га o' 6 ф СП О |

и О X X го X о о >х о X о X го и 6 СП ф X X о 1^ |

X го X о о о X X го X о о о га X ф С^ га н ф m о о X о га 6 СП ф X X о X га н |

га н ф m о о СП ф X X о 6 X о га X га н |

5 X га с; е X о о н 5 о о X н о >х ф X ф о и га I га н ф m о о СП ф X X о 6 X ф ф X га н |

о X о о н ё О о о с; X го X о о о 3 о о X ф X ф н ф с; с го" и X о с о X н о с; о с ф о н н ф о X н о с; EZ |

ГО н ф m о о СП ф X X о 6 Е ф СП о го и X о с о X о § с ф о X н о q с ф о н и с; £ |

га н ф m о о СП ф X X о 6 Е ф и х" га X X ф X X га о X i га н га н X га X га X 5 О X 5 |

X га X га X н о с; X га н и с; £ |

5 X га X о о н >х о X Ч о о 5 о и га X 5 н о X га X га н и с; о н X га X н о с; EZ |

X га н и ID Ф н и о X X ф СП о Г га н ф m о о СП ф X X о 6 Е ф СП о га и X о с о X н о О с ф о 1 |

га н ф m о о X о га о X o' ф о н о £ |

О о X ID га е о X o' ф о m ф X X о 6 X о га н ф СП ZZT га СП о ф X га о ф 3 о о X х га га m ¥ о S О го m °! С с |

ГО X ф X X га га" н ф m о ф X о 6 СП ф X X о X го Н |

О о X X га X о о >х о X о с га" н ф m о о X ф 5 6 СП ф X X о X га Н |

5 X га е о га X ф о X ф н н о S X ф 5 О^ га н ф m о о X ф т X га Н |

ф X ф S о X СП го ф X га Т га н ф m 2 о СП ф X X о 6 X Ф н га о X о с о X о § с ф о X н о D с ф о н о |

га н ф m о о X н о О Ю X го X га X о н X га X н о EZ |

га н ф m о о СП ф X X о 6 X ф 5 X га X га н о О н X га X н о EZ |

О О D X га X о о о X о EZ га н ф m о о СП ф X X о 6 н га СП о X ф 5 6 X Ф н о X н о § с ф о X н о С ф о 1 |

га н ф m о о X ф X X га Н |

|||

|

со |

СТ |

СТ |

о- |

со ю |

со |

о |

со |

г- |

г- |

со |

со |

со ш |

со д |

СТ со |

г- |

со |

со |

со 7 |

СО |

СТ |

о |

7 СО |

7 СО |

о |

СТ |

СТ 1 со |

о |

г- |

г- |

|

г- |

о |

о |

о- |

^ |

о |

7 СО |

7 ст |

ст |

ст |

о |

о |

г- |

ст |

о |

со ю |

ст |

7 ст |

7 со |

СО |

£2 |

ст |

СО |

СО |

см |

о |

7 |

£2 |

со |

со |

|

СО |

N |

N |

о- |

(Л |

N |

N |

N |

(Л |

(Л |

(Л |

(Л |

N |

N |

N |

N |

(Л |

(Л |

(Л |

(Л |

(Л |

(Л |

(Л |

(Л |

N |

(Л |

(Л |

(Л |

(Л |

(Л |

|

Г- о о*5 |

х- СО §о |

СТ_ оэ |

7 ст_ |

7 |

со_ 7 со |

ст_ оэ |

ст_ 1 оэ |

7 СО_ |

со_ |

со_ |

|||||||||||||||||||

|

ю |

1 оз |

о- |

1 СО |

СП |

ст. |

со_ |

со_ |

сП |

о" |

со_ |

со_ |

со_ |

см |

1О_ |

1 оэ |

||||||||||||||

|

t |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

N |

(Л |

(Л |

(Л |

(Л |

(Л |

N |

N |

N |

(Л |

N |

N |

N |

N |

N |

(Л |

(Л |

N |

(Л |

(Л |

(Л |

N |

N |

|

СП 7 |

со 7 СО, |

7 v-~ S° ° S |

ст_ 1 со, |

оэ |

<У1_ 1 to |

СО_ 1 со_ |

СО_ |

оэ |

оэ |

со_ 7 |

со_ 7 |

СО_ |

7 СО, |

оэ 7 |

ст_ 7 со |

||||||||||||||

|

со |

со. |

О- |

СМ |

1 сП |

ст. |

ю_ |

|||||||||||||||||||||||

|

СМ |

СМ Si го га О |

* |

Ф О X о EZ |

* |

СМ Si го га О |

Si га га О |

ф о X н о § EZ |

* |

* |

* |

* |

* |

ГО га О |

С\1 Si га га О |

* |

ф о X н о EZ |

* |

* |

* |

* |

* |

* |

* |

СМ Si га га О |

ф о X н О § EZ |

* |

* |

* |

А |

|

со см о |

со см о |

со см о |

СО со см О L. ^ |

ст со см о |

CN СТ У О |

со СТ у о L. ^ |

ст у о L. |

LO ст у о L. ^ |

§ о L. |

§ о L. |

СО СО О L. |

ст со о L. |

см to о L. |

СО to о L. ^ |

со о L. |

см см со о |

oi со о L. ^ |

СО см со о |

со см со о L. ^ |

СТ см со о L. ^ |

со со о L. ^ |

см со со о L. |

со со со о L. |

со со о L. ^ |

LO со со о L. ^ |

со со со о L. ^ |

СТ со со о L. ^ |

to о L. ^ |

Окончание таблицы

|

СП |

ГС ГО х X ф х о ф X о ГС X 5 о X о О гс ф 5 о е со ГС н ф о о X I— о х о ю X ГС Н |

ГС н ф m 2 о X ф X X го ГС го х X □_ |

ГО н ф m о о X ф х X го н |

ГО н ф го 2 о £0 Ф X S о О ю" X ГО ГС го X н о х EZ |

О X О X га £0 3 и X X га X о о X о >х о § о £ о. “ о 3 с 2 X Sg § ф ° о X m X Ф О X га х X Q. ± ^ X го о н х о С Ф ф 9 ф -о s о ^ О га 2 х 1— со |

га н ф m о о o' 6 £0 Ф X S О О X |

X о о н >х о £0 Ф X X о о X ф 3 о X £0 о" X o' ф о н о X £ |

О о X X га X о О о X о X EZ га н ф 2 о X ф 1 ф X о го о ГС о гс о X о § гс ф о X н о X ГС Ф О н о X £ |

£0 Ф X S о 6 X ф н н ф £0 S 1 О ш О о У С ГС о о и о X >х х о га 1:1 1- о ii го 2 ^ о 2 х Яо о с; х 3 к'О о о о X го EZ I |

О X О X го £0 3 и X X го X о о X о >х о § га X о ° S 2 о о Эю1 о 6 с ш и 5 g- Ёо о ™ ^2 S о X о со сх 1— X |

6 m ф X X о СП m о ф га о ф 3 о о X о X О X о о н >х о X 9 О X о га X о X го ГС 1- ф “ ф i 2 s о X X х о га q 1— го |

О о ф ю о X о X о га X ф га н ф m о о m о о ю га о ГС о ГС о X н о ГС ф о X н о X ГС ф о 1 |

га и ГС о ГС ф 5 о е га X о ГС о ГС ГС га X X ф % о X о го" н ф m о о m ф X X о 6 Е ф и X га ГС га X н о X ГС га н и X £ |

га н ф m 2 о X га ю га н X га н |

5 О X ф н н о 5 X ф 5 ё ф m о о m ф X X о X га н |

га н ф m о о X ф X ф 6 m ф X X о X го ГС га X о н ГС га X н о X ГС О X о н га н и о XI |

га н ф m о о X ф X X га Н |

н ф X о о ^ X о га X ф X X о о н >х о X Ч о о га и ГС о ГС о X н о X о ГС ф о X н о X EZ |

га m о X о о S Т га X i ф н о га н ф m о о m ф X X о 6 ф и га ° С о |

5 X га X о 1 S о о X н о X >х ф X 5 О X и га I р ф го 2 о X ф X X га Н |

н о X X о о н >х о X Ч о о >х ф н 5 ф X ф % н га X 5 X ф о X m га о X га ГС га X ф 5° ? 5 m o' Ф ГО ГС |

н ф X о о ^£1 Ф Е ф £П S Ф X ф н 2 С[ ф Ф X Ф £П О X о о m X со со 2 ф о со |

||

|

со |

со |

СО |

ю |

со |

со |

со |

со |

со |

ю |

СО 7 см |

со |

со |

о |

о |

со |

ю |

ю |

£ |

со |

СО |

со |

со |

О) |

со |

|

г- |

СП |

со |

со |

со |

7 |

7 |

7 |

о |

7 СО |

7 |

7 |

7 |

см |

£2 |

7 со |

о |

о |

О) |

о |

7 СО |

О) |

о |

О) |

СО |

|

СО |

СО |

со |

СО |

N |

СО |

со |

со |

со |

со |

со |

со |

со |

СО |

N |

N |

со |

со |

со |

со |

N |

N |

со |

со |

со |

|

ю |

СП, |

7 со. |

7 со, |

СМ, 7 |

о" |

о" |

о" |

ю, со. |

^ |

г- |

о" |

о" |

^ |

со, |

7 СО, |

7 СО, |

О), ^ |

со, |

СМ |

7 О), |

О), со, |

о" |

со, |

|

|

t |

N |

СО |

со |

N |

N |

N |

N |

N |

со |

N |

N |

N |

N |

N |

СО |

N |

N |

N |

со |

N |

N |

со |

N |

ф X Ф X X Illi gth ntN |

|

со |

со, |

СП, 7 СО, |

СП, 7 |

о" |

о" |

о" |

ю, 7 со. |

о" |

о" |

о" |

7 Ю_ |

Ю_ 7 |

о" |

со, 1 ю_ |

со, 1 ю_ |

о" |

СО, 1 ю_ |

7 О), |

со, 7 |

о" |

LO T О m 5 |

|||

|

СМ |

ф о X н о S С |

* |

* |

СМ ГО га О |

ф о X н о § EZ |

* |

* |

* |

* |

* |

* |

* |

см см га га О |

ф о X н о § EZ |

* |

* |

* |

* |

* |

СМ СМ га га О |

ф о X н о § EZ |

* |

a |

|

|

со О L. |

со со о L. ^ |

О) со о L. |

LO со о L. ^ |

СО LO со о |

ю LO со о L. |

СО LO со о L. |

со LO со о L. |

О) LO со о L. |

S со о |

со со о |

со со со о |

со со о L. |

^ о L. ^ |

S со о L. ^ |

со со о L. ^ |

со со со О L. ^ |

LO СП со о L. |

со о L. |

О) СП со о L. ^ |

о |

О о L. ^ |

о |

Ю co co CM о L. |

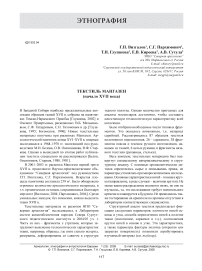

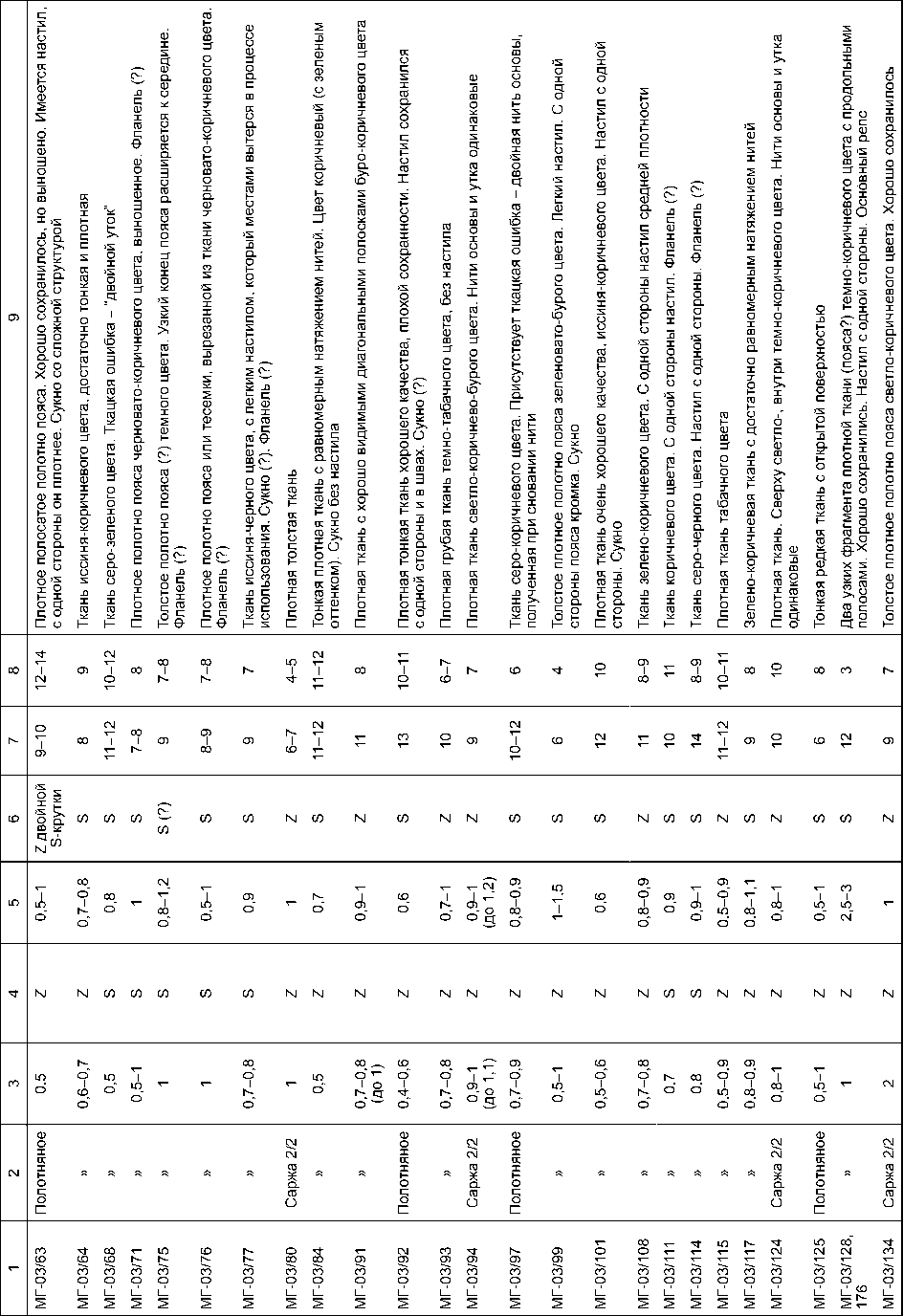

Все ткани изготовлены из шерсти, за исключением образца М-03/182, где основа – шерсть, уток – растительное волокно.

В исследовании использовалась общепринятая классификация текстиля по сырью (растительное, шерсть). Внутри выделенных групп материал подразделялся по способу переплетения – полотняное, саржевое (другие варианты переплетения отсутствуют), затем – по фактуре поверхности (открытая, закрытая настилом).

Если в образце были кромки или ткацкие ошибки, им уделялось особое внимание, т.к. они имеют большое значение для реконструкции приспособлений, на которых изготавливался текстиль.

При отсутствии кромки в полотне тканей, относящихся ко времени после XIII–XIV вв., как правило, основой считают более тонкие и круто свитые нити, утком – более толстые и менее круто свитые [Нахлик, 1963]. Эти параметры приняты и в нашем исследовании.

Технологические характеристики, выделенные в процессе изучения образцов текстиля, позволяют провести сравнительный анализ материала как в диа-хронном, так и в синхронном аспекте.

Ткани полотняного переплетения

О характеристиках текстиля со структурой полотняного переплетения можно судить на основе изучения 82 фрагментов. Все рассмотренные образцы ткани этого вида шерстяные. По фактуре они подразделяются на две подгруппы: с открытой поверхностью и с закрытой (т.е. имеющие на поверхности настил с одной или двух сторон).

Ткани полотняного переплетения с открытой поверхностью представлены 35 образцами. Сохран- ность фрагментов различная, как и степень загрязнения. Цветовая гамма, представленная в текстильных материалах, обширна, основные цвета – коричневый, черный, синий, зеленый и красный (рис. 1, 2).

Эти ткани можно разделить на три группы в зависимости от крутки нитей основы и утка.

Группа I – нити одинаковой Z-крутки (Z/Z) и, как правило, средней тонины: от 0,6–0,8 до 1 мм (оснόвные незначительно тоньше утόчных). Часто плотность по одной структуре нитей значительно превышает плотность по другой.

Группа II – разнонаправленно скрученные нити (Z/S). В основе (?) их тонина от 0,5 до 0,8–1 мм, в утке (?) – от 0,7 до 0,8–1 мм. В этой группе выделяются ткани с равномерной и неравномерной плотностью. В зависимости от размера промежутков между нитями в основе и утке различаются плотные ткани и более редкие.

Группа III – нити одинаковой S-крутки (S/S). В основе (?) они имеют тонину от 0,6 до 0,8 мм, в утке (?) – от 0,7 до 0,8–0,9 мм. Часто основа и уток практически одинаковы. Плотность ткани находится в прямой зависимости от тонины нитей. Средние показатели: 10 нитей на 1 см по одной структуре, 9 нитей на 1 см – по другой.

Ткани полотняного переплетения с закрытой поверхностью представлены 47 образцами, имеющими настил либо только с одной стороны, либо с обеих (рис. 3–5). Он может быть сплошным с двух сторон или местами. Зачастую плотность настила (легкий, средней плотности, очень плотный) и характер расположения на поверхности (сплошной или местами) не дают полного представления об его происхождении. Можно предполагать, что в некоторых случаях настил

Рис. 1. Фрагмент тонкой редкой ткани полотняного переплетения (обр. МГ-03/125).

Рис. 2. Фрагмент редкой ткани полотняного переплетения (обр. МГ-03/15).

Рис. 3. Фрагмент тонкой прочной суконной ткани фабричного изготовления (обр. МГ-03/358).

Рис. 4. Фрагмент тонкой суконной ткани (выношена с лицевой стороны) фабричного изготовления (обр. МГ-03/324).

Рис. 5. Фрагмент красной суконной ткани фабричного изготовления (обр. МГ-03/205).

небольшой и средней плотности только с одной стороны ткани полотняного переплетения связан с долговременным использованием (ноской) текстильного изделия (как правило, он появляется с изнанки). Изначально плотный настил, характерный для текстиля определенного типа (сукно, шерстяная фланель, шерстяная байка), мог быть утрачен в процессе длительной носки. В этом случае он сохраняется в швах.

Ткани полотняного переплетения с настилом на поверхности делятся по направлению крутки нитей основы и утка на две группы.

Группа I – разнонаправленно скрученные нити (Z/S). Особенность этого текстиля – высокая плотность: по основе – от 9 до 16 нитей на 1 см, по утку – от 9 до 14. Тонина основы 0,5–0,8 мм, утка – от 0,6 до 1 мм.

Группа II – нити одинаковой S-крутки (S/S). По плотности ткани выделяются две подгруппы:

-

1) с примерно одинаковой плотностью по основе (от 6 до 10 нитей на 1 см) и утку (от 7 до 11) при тонине основных нитей 0,5–0,8 мм, уточных – 0,7–1 мм;

-

2) с менее равномерной плотностью: по основе – от 10 до 14 нитей на 1 см, по утку – от 6 до 8. Тонина основных нитей 0,8–0,9 мм, уточных – 0,9–1 мм.

Образцы группы II, как правило, имеют настил с одной стороны.

На основании технологических характеристик можно предположить, что ткани с открытой поверхностью, равномерной плотностью, разнонаправленно скрученными нитями (Z/S) и ткани с настилом, имеющие нити такой же крутки, – это сукно, а образцы с закрытой поверхностью, относящиеся к 1-й подгруппе II группы, – фланель или байка. По всей видимости, данные ткани были изготовлены на горизонтальном ткацком станке с педалями и развитым ремизным аппаратом, о чем свидетельствуют сле- дующие признаки: равномерное натяжение нитей, равномерная плотность по основе и утку, “плоские” кромки, ткацкие ошибки, характерные для приспособлений такого типа (“двойной уток”).

Аналоги прежде всего суконных тканей имеются в материалах могильников XVII в. в Томско-Нарымском Приобье (Бедеревский Бор, Мигалка, Лукьяновский) [Глушкова, 2002, табл. 16–18], а также в более ранних комплексах: из Тискинского могильника XIV – начала XV в. [Там же, табл. 12] и памятников XIV–XVI вв. в Сургутском Приобье [Там же, табл. 24].

Ткани саржевого переплетения

Специально исследовались 23 образца тканей саржевого переплетения (общее количество 123 экз.). Были выбраны типовые фрагменты, отражающие общие характеристики текстиля этого вида, представленного в коллекции (рис. 6–8). Образцы саржевых тканей в основном имеют светло- или темно-коричневый цвет, который появляется в результате загрязнения при длительном нахождении в земле.

Органолептическими методами установлено, что во всех рассмотренных случаях сырье – шерсть.

В полотне ткани не всегда можно определить нити основы и утка. Они имеют одинаковое направление крутки (Z) и примерно одинаковую ее величину (количество оборотов в нити на 1 см). Тонина колеблется от 0,7–0,8 до 1 мм, причем нити одной структуры (предположительно утка), как правило, тоньше, чем другой.

Плотность ткани довольно равномерная и находится в прямой зависимости от тонины основы и утка (при использовании толстых нитей плотность ниже, и наоборот). Что касается структуры, то в коллекции

Рис. 6. Фрагмент толстой плотной ткани саржевого переплетения (обр. МГ-03/259).

преобладает саржа 2/2 (двусторонняя) и значительно меньше образцов саржи 2/1.

Рис. 7. Фрагмент толстой плотной ткани саржевого переплетения (саржа 2/2) (обр. МГ-03/316).

Как правило, ткани саржевого переплетения имеют открытую поверхность.

Приспособления для изготовления такого текстиля реконструируются по ткацким ошибкам, характеру кромок, признакам фактуры полотна. Обнаружены следующие ткацкие ошибки:

-

1) ошибка при сновании нитей основы на станке, в результате которой уток перекрывает по четыре нити основы (а не по две, как это должно быть) через каждые три ряда;

-

2) нечеткий перевод нитей основы при смене ткацкого зева – уток в единичных случаях перекрывает по одной или по три нити основы (должен перекрывать по две) – свидетельство несовершенного ремизного аппарата.

Представленные в образцах кромки можно описать как “плоские” – они имеют такой же вид, как и остальное полотно, но отличаются большей плотностью. Кромки этого типа являются признаком изготовления ткани на горизонтальном станке [Нахлик, 1963]. С таким станком, как правило, соотносится использование берда. О его применении могут свидетельствовать стандартные показатели плотности по основе (10 нитей на 1 см) в подавляющем большинстве случаев. Аналогичные показатели характерны и для многих образцов тканей полотняного переплетения.

В качестве предварительной гипотезы можно предположить, что ткани саржевого переплетения из мангазейской коллекции были изготовлены на горизонтальном ткацком станке с четырьмя или тремя нитченками и педалями. Однако нельзя полностью исключить вариант использования вертикального ткацкого станка с нитченками.

Шерстяные ткани саржевого переплетения из коллекции Мангазеи – массовый серийный материал. Их технологические характеристики описываются устойчивыми, близкими по значению для всех образцов признаками. Особенно стабильны такие признаки, как тонина основы и утка, соотношение их крутки, величины крутки, плотности и способ переплетения нитей. Это является свидетельством одинаковой (единообразной) технологии изготовления текстиля на однотипных приспособлениях.

Рис. 8. Фрагмент плотной толстой ткани саржевого переплетения (обр. МГ-03/80).

Использование толстых, довольно неравномерно пропряденных нитей, наличие вышеописанных ткацких ошибок свидетельствуют о кустарном (нефабричном) изготовлении текстиля саржевого переплетения. Возможно, это было домашнее производство с использованием простых стандартных приспособлений.

Устойчивая технология изготовления текстиля саржевого переплетения соотносима с общесибирской традицией, бытовавшей здесь с раннего железного века (могильник Алдыган в Томско-Нарымском При-обье) до начала XIX в. (памятники Томско-Нарымско-го Приобья, Чулыма) [Там же]. Это и определяет сходство текстильных материалов из Мангазеи с тканями Западной Сибири IX – начала XIX в. Традиционная технология изготовления текстиля саржевого переплетения известна также по публикациям материалов раскопок в Новгороде (XII–XVI вв.) [Нахлик, 1963], финно-угорских могильников Приуралья [Ефимова, 1966] и других памятников Европейской России.

Тканые пояса, тесемки, нашивки из ткани

Было исследовано 37 образцов. Среди них выделены фрагменты тканых поясов ручного изготовления (7 экз.), нашивок из ткани (19) и тесемок/опоясок, ширина которых меньше 3 см (11 экз.).

Тканые пояса – толстые, плотные или на кожаной (берестяной) основе – описаны в этнографической литературе. Н.В. Лукина отмечает, что тканые опояски были очень хорошо известны у хантов, которые в начале XX в. сами их ткали, но с ввозом готовых изделий эта традиция прервалась [1985, с. 198]. Автор дает описание одного такого пояса: выткан из красной и темно-синей шерсти, концы обмотаны шерстяными нитками и к ним прикреплены полоски ткани, расшитые бисером. Н.В. Лукина также указывает, что носили и кожаные пояса, которые нередко обшивались сукном [Там же, с. 50], и упоминает о тканях-нашивках. На пояса нашивали продольные полосы или квадраты ткани, которые украшали бисером, иногда пуговицами-бляшками (отсюда дырочки на ткани). Со временем от частичного покрытия поясов тканью перешли к полному, а затем их стали изготовлять вообще без кожаной основы, из одного лишь сукна (западные ханты, манси) [Там же, с. 200]. О тканых поясах также упоминают Е.Г. Федорова [2000, с. 144] и Н.Ф. Прыткова [1953, с. 159, 195]. Плетеные пояса из разноцветной шерсти имели широкое распространение у северных хантов [Там же, с. 195].

Важная характеристика тканых поясов – прочность. Поэтому для их изготовления использовались толстые нитки, иногда двойные. Прочность ткани также усиливал настил на одной или обеих сторонах полотна.

Пояса, представленные исследованными фрагментами, изготовлены из шерсти, что, вероятно, связано со свойствами этого материала (прочность, мягкость, легкость окраски и т.д.), его доступностью, а также, возможно, с особым значением данного сырья. Для рассмотренных образцов характерен коричневый цвет (от светло- до темно-коричневых тонов). Сибирские народы в основном получали его путем окраски в отваре лиственничной коры (дает светло- коричневый цвет) или черемуховой (темно-коричневый) [Шатилов, 2000, с. 92].

Наличие утрат и дыр, расположенных продольно посередине полотна поясов, свидетельствует о том, что на них нашивались пуговицы или, возможно, металлические бляшки. Многие пояса сильно поношены, на это указывают разрывы в полотне, истертый настил с одной стороны, скатанные нити и т.д. Однако общее состояние фрагментов позволяет провести их технологический, материаловедческий и структурный анализ.

Технологическая характеристика тканых поясов ручного изготовления (рис. 9, 10). Часто встречающийся прием увеличения прочности полотна – использование двойных нитей основы, чаще всего S-крутки, состоящих из двух одинарных Z- или S-крутки (соответственно Z2S и S2S). Уток более тонкий, нити как Z-, так и S-крутки. По-видимому, в ряде случаев в утке использовалась пряжа растительного происхождения, которая хранится в земле хуже, чем шерстяная. Из-за этого полотно распадается на отдельные нити основы или их группы, что делает невозможным или затруднительным проведение технологического анализа утка.

Средняя тонина основных нитей 1–2 мм, уточных – 1–1,5 мм. Плотно сть ткани по основе составляет от 3 до 10 нитей на 1 см, по утку – от 3 до 8–9. Наиболее часто встречается полотняное переплетение. В ряде случаев на поверхности изделия имеется настил, образованный спутыванием волокон основы и утка.

Технологическая особенность тканых поясов – использование разнонаправленно скрученных нитей основы и утка. Некоторые фрагменты имеют рябчатый рисунок или продольные полосы (рис. 9, 10). В образцах с рябчатым рисунком в основе нити только одного цвета, а уток двухцветный (светлая и темная пряжа). Чередование уточных нитей разного цвета на протяжении двух – четырех рядов при одноцветной основе создает поперечно-полосатый узор. Во фрагментах полотна с продольными полосами в основе нити двух цветов, а уток одноцветный. Такие пояса ручного изготовления по внешнему виду напоминают продольно отрезанные куски вышеописанной ткани полотняного переплетения с открытой поверхностью. Это своеобразное подражание. По всей видимости, для изготовления поясов использовались окрашенные нити, готовые изделия не подвергались окраске.

Как отмечает А.А. Попов, у хантов и манси существовали только два способа производства поясов – ручной и при помощи берда [1955, с. 133]. Это подтверждается сведениями У. Сирелиуса [1905]. Все изученные фрагменты тканых поясов имеют полотняное переплетение и, скорее всего, изготовлены при помощи берда. Оно представляло собой вертикальную прямоугольную доску с узкими прорезями во всю длину и круг-

Рис. 9. Фрагмент толстого тканого пояса полотняного переплетения с открытой поверхностью (без настила) ручного изготовления (обр. МГ-03/14).

Рис. 10. Фрагмент толстого тканого полосатого пояса полотняного переплетения ручного изготовления (обр. МГ-03/306).

лыми отверстиями в промежутках между ними по поперечной оси доски. Одни нити основы пропускались через прорези, другие – через отверстия. При тканье зев перемещался подниманием и опусканием берда [Попов, 1955, с. 134]. Этот вид берда имеет сходство с бердечком восточных славян, которое описала Н.И. Лебедева [1956, с. 459]. Она, в отличие от А.А. Попова, относит данный способ изготовления поясов не к плетению, а к примитивному тканью, т.к. здесь налицо два признака: 1) разделение ниток на две группы – основу и уток; 2) механическое перемещение зева.

Технологическая характеристика тканых тесе-мок/опоясок. Все изученные образцы из шерстяного сырья. Уточные нити одного фрагмента, по всей видимости, были растительного происхождения и поэтому не сохранились. Эти изделия отличаются толщиной полотна и шириной (2–3 см). Для них больше, чем для тканых поясов, характерно использование двойных нитей основы, чаще всего Z-крутки (Z/S). Уток более тонкий, преимущественно S-крутки.

Средняя тонина основы в тканых тесемках/опо-ясках 2 мм, утка – 1–2 мм. Плотность по основе составляет от 5 до 8 нитей на 1 см, по утку – от 4 до 10. Переплетение у всех фрагментов полотняное. В случаях, когда основные нити толстые, а уточные тонкие, плотность по одной структуре (основе/утку) превышает плотность по другой в 2–3 раза, в результате полотно имеет репсовое переплетение нитей (оснóвный репс/утόчный репс). Большинство тканых тесемок имеет настил.

Технологическая особенность изделий этого вида – использование разнонаправленно скрученных нитей основы и утка. Полотно однотонное, без узора.

Рис. 11 . Фрагмент толстой плотной ткани полотняного переплетения (нашивка на пояс) (обр. МГ-03/2335).

Тканые тесемки/опояски могли быть изготовлены как ручным способом, так и при помощи берда по такому же принципу, что и тканые пояса.

Технологическая характеристика тканей – нашивок на пояс (рис. 11–13). Они представлены более тонким плотным полотном из шерстяного сырья. Имеются два вида переплетения: полотняное и саржевое. У большинства фрагментов уточные нити толще основных: средняя тонина соответственно 1 мм и 0,5–1 мм. Плотность ткани по основе составляет от 6 до 11 нитей на 1 см, по утку – от 7 до 10. Встречаются полотна тканей как с открытой поверхностью (см. рис. 12), так и с закрытой (см. рис. 11, 13).

Рис. 12. Фрагмент тканой нашивки на пояс (полосатая ткань полотняного переплетения) (обр. МГ-03/176).

Рис. 13. Фрагмент тканой нашивки на пояс полотняного переплетения фабричного изготовления (обр. МГ-03/367).

Рис. 14. Фрагмент вязаной рукавицы (обр. МГ-03/400).

Настил на некоторых фрагментах позволяет предположить, что это сукно.

Технологическая особенность изделий этого вида – использование, как правило, тонких однотонных нитей.

Технология изготовления данных тканей связана с простыми приспособлениями для ткачества типа вертикального или примитивного горизонтального станка [Глушкова, 2002, с. 113, 114].

Рукавицы

Рукавицы представлены образцами изделий из ткани (как правило, саржевого переплетения, из растительного (?) и шерстяного сырья) и вязаных (рис. 14).

Вязаные рукавицы (пять целых и фрагменты) имеют общие характеристики: вязаное полотно из двойных нитей; части рукавиц, закрывающие кисть, как правило, связаны более плотно и аккуратно, чем “раструб”, начинающийся от запястья.

Сырье – шерсть. Двойные нити S-крутки состоят из одинарных Z-крутки (Z/S). Кручение двойных нитей, как правило, слабое, а кручение одинарных Z-крутки в обратном направлении при сучении по схеме S-крутки приводит к уменьшению первоначальной величины крутки в этих нитях, пряжа получается более мягкая, рыхлая и объемная.

На поверхности вязаного полотна полосы в виде “елочки”. Структура полотна образована круглыми взаимопроникающими петлями. Шаг стежка составляет от 0,8 до 1 мм, в разреженном полотне – 1,5 мм.

Технология изготовления – вязание одной иглой по принципу зацепления нитей. Его схема представлена в работе А. Нахлика, который, в свою очередь, использует реконструкцию вязания М. Хальд по материалам из Скандинавии, где подобная техника была известна с начала нашей эры до начала XV в., в некоторых странах – по настоящий день [Нахлик, 1963].

Выводы

В коллекции текстильных материалов Мангазеи начала XVII в. выделяются комплексы предположительно местных и импортных тканей. К первым, по всей видимости, относятся саржа и ткани полотняного переплетения с открытой поверхностью, незначительной плотностью и неравномерно пропряденными нитями. Они могли производиться в рамках домашнего ткачества на горизонтальном ткацком станке, хорошо известном русскому населению еще в XIII–XIV вв. Также местными можно считать пояса ручного изготовления, тесемки и вязаные рукавицы.

К импортным, вероятно, можно отнести ткани хорошего качества, с равномерно пропряденными нитями, равномерным их натяжением, высокой плотностью, с настилом или без него. Их производили по устоявшейся технологии в развитых текстильных центрах прежде всего Западной и Восточной Европы. Наличие цветных нитей в кромке, что встречается в образцах из Мангазеи, также является свидетельством принадлежности тканей к определенным европейским ткацким центрам [Нахлик, 1963]. Полосатые ткани хорошего качества (сукно без настила?), небольшие продольно раскроенные куски которых использовались в Мангазее как нашивки на пояса, известны по материалам XV в. из Новгорода и атрибутированы А. Нахликом как импортные.

Во Фландрии, Англии, Голландии с XIII–XIV вв. сложились развитые текстильные центры, где производились качественные сукна, фланели, другие шерстяные ткани. Однако описанные импортные ткани не самого высокого качества. По классификации А. Нахлика, они относятся к 4-му и 3-му сорту, которые характеризуются плотностью ткани не выше 14–16 нитей на 1 см при средних и толстых нитях. В мангазейской коллекции отсутствует текстиль со сложной структурой переплетения или высокими (более 22 нитей на 1 см) показателями плотности.

Сделанные выводы носят предварительный характер. Для выяснения всех технологических особенностей текстиля требуются дополнительные исследования сырья, красителей, более тщательное сопоставление с уже опубликованными материалами.