Тектонические и вулканогенные факторы контроля сейсмической активности японо-морского звена западно-тихоокеанской зоны перехода континент - океан

Автор: Изосов Л.А., Ли Н.С.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Геоэкология

Статья в выпуске: 4 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

Япономорское звено Западно-Тихоокеанской мегазоны перехода континент - океан, включающее Японское окраинное море, отличается исключительно высокой сейсмической активностью. В результате совместного анализа геолого-геофизических, морфоструктурных и сейсмологических данных авторами впервые был выявлен контроль сейсмоактивных зон: 1) Япономорской вихревой структурой, 2) системами долгоживущих разломов фундамента и 3) кайнозойскими базальтовыми вулканическими сооружениями. Эти данные следует учитывать при прогнозировании сейсмоактивных зон в Западно-Тихоокеанских окраинных морях.

Сейсмическая активность, литосферные вихри, мантийные разломы, сейсмолинеаменты, сейсмические кольца

Короткий адрес: https://sciup.org/143161704

IDR: 143161704 | УДК: 550.34:551.243.8+551.21(265.54)

Текст научной статьи Тектонические и вулканогенные факторы контроля сейсмической активности японо-морского звена западно-тихоокеанской зоны перехода континент - океан

Постановка проблемы

Исследование сейсмоактивных областей переходных зон континент – океан необходимо для установления взаимосвязи континентальных и океанических структур – проблемы, которая еще весьма далека от разрешения. Эта связь проявляется в формировании в литосфере, а, возможно, и в мантии, сейсмических очагов, характеризующихся внутренней однородностью физических свойств и рассеянной сейсмичностью. Они, вероятно, подчинены системам долгоживущих сейсмоактивных разломов, развитых в мантии и составляющих планетарную регматическую сеть [14].

Как известно, уже давно установлена связь землетрясений с разрывными нарушениями, развитие которых отражается в неотектонических движениях. Сейсмически активными являются разломы с длительной геологической историей развития: скрытые разломы фундамента и др. (в понимании М.А. Фаворской, И.Н. Томсона, И.К. Волчанской и др.) [6]. Разломная тектоника Япономорского звена (ЯЗ) определяется тем, что она расположена в транзитной зоне континент – океан, где активно протекали как древние, так и современные процессы тектонической активизации [6, 7, 9]. При этом происходила переработка и обновление одних дизъюнктивов и наложение на них других, более поздних разрывов – то есть своеобразная «интерференция» разновозрастных полей тектонических напряжений. И, тем не менее, здесь довольно уверенно могут быть намечены главные разрывные структуры, ввиду того, что они обычно имеют мантийное заложение и магмоконтролирующий характер, обладают высокой подвижностью и зачастую сейсмоактивны. К разломам данного типа, в первую очередь, относятся мощные тектонические швы, разделяющие крупные структурно-формационные зоны: платформы и покровно-складчатые области.

По данным [11] сейсмоактивными структурами являются также кольцевые образования различного ранга (сейсмические). Они четко выявляются по характеру размещения очагов землетрясений в пространстве. Одним из планетарных сейсмических «колец» является Тихоокеанское, составляющее вместе с Атлантическим и Индо-Австралийским сейсмический пояс субширотного (экваториального) простирания. Судя по диаметрам таких сейсмических «колец», которые достигают 14 тысяч км, они имеют мантийное (или даже более глубинное) заложениие. К участкам контактов планетарных колец, к их пересечениям и перекрытиям приурочены региональные сейсмические кольца значительно меньших раз- меров, в том числе локальные. Известные многочисленные данные указывают на пространственную связь между тектоническими структурами центрального типа и эпицентрами землетрясений.

Япономорское звено Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент – океан размещается в границах континентального и островного обрамления впадины Японского моря и отличается исключительно высокой сейсмической активностью [9]. От прилегающих окраинных морей оно отграничено островами, а от Тихоокеанской плиты – глубоководным желобом с окраинным валом. С континентальной Евроазиатской плитой сочленение ЯЗ выражено глубинными разломами и полициклическими палеовулканическими зонами [6 и др.]. Как известно, в таких регионах наиболее яркими сейсмоактивными структурами являются островные дуги, связанные своим происхождением с движениями литосферных плит и формированием сейсмофокальных зон [13].

Авторы поставили перед собой задачу наметить связи землетрясений ЯЗ с выделенными ранее [6, 5] тектоническими структурами, а также с центрами современного базальтового вулканизма. В ходе совместного анализа геолого-геофизических, морфоструктурных и сейсмологических данных впервые были намечены региональные сейсмоактивные вихревые и разломные структуры, а также сейсмические «кольца» (термин по: [11]), вероятно, отвечающие выходам голоценовых базальтов.

Объект и методы исследования

В результате многолетних геологических, геофизических и морфоструктурных исследований ЯЗ [5, 6, 8, 9, 12, 15] было установлено, что оно представляет собой сложное тектоническое сооружение, состоящее из докембрийских блоков, спаянных разновозрастными мобильными поясами. Основу глубинной тектоники ЯЗ составляют Япономорская впадина, относящаяся к разряду литосферных вихрей [8, 3], и системы магмоконтролирующих разломов фундамента докембрийского заложения, главные из которых имеют СВ («тихоокеанская») и субширотное («азиатская») простирание [6]. Здесь выявлены обширные по площади покровы кайнозойских базальтов [3, 4, 6], которые залегают на коре различного типа (континентальной, субконтинентальной) и на коре, лишенной «гранитного слоя» (глубоководные котловины и желоба). На Японских островах известно 150 вулканов, из которых 40 извергались в историческое время, а 15 относятся к действующим [3]. При этом цепочки современных активных вулканов па- раллельны глубоководным желобам либо фиксируют разломы субширотного простирания (рис.).

Для выявления тектонических и вулканогенных факторов контроля сейсмоактивных зон ЯЗ нами проведен линеаментный анализ, представляющий комплекс геоморфологических, геологических, геофизических и других дистанционных методов геологического картирования [9, 11 и др.]. Главным классификационным признаком линеаментов (в понимании У. Хоббса) является их приуроченность к разрывным структурам земной коры. В процессе проведения настоящих работ были использованы: 1) материалы космических исследований, 2) топографические и батиметрические карты, а также 3) карты геологического и геофизического содержания. В настоящее время считается, что такой подход является одним из наиболее эффективных методов изучения глубинного строения территорий.

Тектоническая карта ЯЗ, составленная в масштабе 1:5 000 000 [9], с вынесенными на нее проявлениями неоген-четвертичного магматизма и эпицентрами землетрясений различной глубинности [10], послужила базой для проведения настоящих исследований. При этом, с учетом характера распространения эпицентров землетрясений в ЯЗ, выделялись сейсмоактивные линеаменты и области, расположенные на различных глубинных уровнях земной коры и мантии. В результате появилась возможность сравнительного анализа полученных результатов и определения основных закономерностей контроля сейсмоактивных зон тектоническими и вулканогенными структурами различного происхождения (рис.).

Учитывая особенности морфотектоники региона [7– 9, 12, 15], можно заметить, что в общем плане наблюдается приуроченность эпицентров землетрясений к Япономорской впадине и ее островному обрамлению, которые сформировались в кайнозое в зоне перехода континент – океан в результате взаимодействия Евроазиатской и Тихоокеанской литосферных плит, и сочетание вертикальных и горизонтальных тектонических движений [7– 9, 16].

Результаты исследования и их обсуждение

В изученном регионе четко выделяются системы сейсмолинеаментов [9], связанных с формированием: 1) глубоководных желобов и литосферных вихрей, а также 2) регматической сети разломов [14] ССЗ, СВ и субширотного простирания (рис.). Глубоководные желоба Курило-Камчатский, Японский и Идзу-Бонинский, отделяющие Евроазиатскую плиту от Тихоокеан-

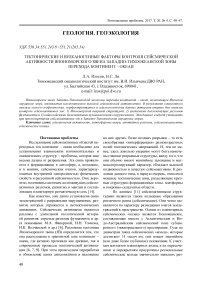

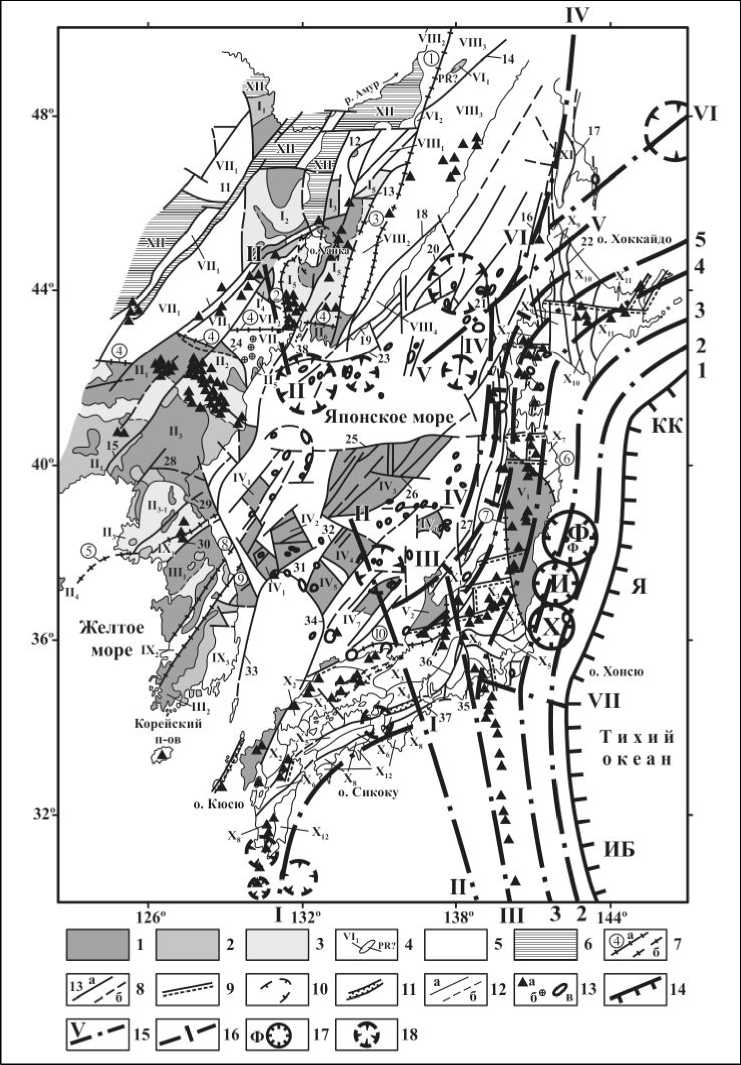

Рис. Карта тектонических и сейсмоактивных структур Япономорского звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент – океан

1–3 – докембрийские структуры с выходами архея и нерасчлененного архея–нижнего протерозоя (1), нижнего протерозоя (2) и с мощным осадочным чехлом (3): кратон Бурея-Цзямусы (Северо-Восточный выступ Китайской платформы) с дорифейскими массивами – Малохинганским (I1), Фэншуйлинским (I2), Дахэчжэньским (I3), Кэнтэйским (I4) и Ханкайским (I5); Сино-Корейская параплатформа с дорифейскими массивами: Фушуньским (II1), Кванмоским (II2), Наннимским (II3) с Пхеннамской кольцевой депрессией (II3-1), Шаньдунским (II4), Пуго-Раксанским (II5) и, возможно, Сергеевским (II6); Янцзы параплатформа с дорифейскими массивами: Кенгийским (III1), Реннамским или Собэксанским (III2); континентальные блоки Япономорской впадины с архейско-раннепротерозойским фундаментом, возможно, относящиеся к Янцзы параплатформе: Восточно-Корейской (IV1), Криштофовича (IV2), Ямато (IV3), Кита-Оки (IV4), Западный Оки (IV5), Хакусан (IV6) и Восточный Оки (IV7); докембрийские блоки – комплекс основания Японских островов (ядро), возможно, принадлежащие восточной окраине Янцзы параплатформы:

Абукума-Южный Китаками (V1) и Хида (V2); 4 – протерозойские выступы Наданьхада-Сихотэ-Алинской покровно-складчатой системы: Анюйский (VI1) и Хорский (VI2); 5 – полициклические покровноскладчатые системы: каледонско-яньшаньская Цзилинь-Хэйлунзянская с зонами – Цзилиньской (VII1) и Туманган-Лаоэлин-Гродековской или Яньбяньской (VII2), с активизированным Хасанским блоком Сино-Корейской параплатформы (VII3); яньшаньская Наданьхада-Сихотэ-Алинская с зонами – Наданьхада-Бикинской (VIII1), Западно-Сихотэ-Алинской (VIII2), Центрально-Сихотэ-Алинской (VIII3) и Восточно-Сихотэ-Алинской (VIII4); Корейская с зонами – индосинийской Имджиганской (IХ1), раннеяньшаньской Окчхонской (IХ2) и позднеяньшаньской Кенгсанской (IХ3); Японская с зонами – каледонской Циркум-Хида–Нагато (Х1), герцинской Тюгоку (Х2), раннеяньшаньскими Мино-Тамба-Ашио (Х3), Реке (Х4), Самбагава (Х5), Титибу-Самбосан (Х6), Северный Китаками (Х7), позднеяньшаньско-гималайскими – Северный Симанто (Х8), Сораки-Эдзо (Х9), Хидака (Х10), Токоро (Х11) и Южный Симанто (Х12); яньшаньско-гималайская Сахалинская (ХI); 6 – мезозойские разломные депрессии (ХII): Сонгляо и др.; 7 – тектонические швы, установленные (а) и предполагаемые (б): Центральный Сихотэ-Алинский (1), Западно-Приморский (2), Арсеньевский (3), Северо-Яньцзиньский или Чонли-Чэндэ (4), Таньлу-Циндао (5), Хаячине (6), Танакура (7), Окчхонский (8), Собэкский (9), Циркум-Хида (10); 8 – региональные разломы установленные (а) и предполагаемые (б): Илань-Итун (11), Западный Наданьхада-Алинский (12), Дальнереченский (13), Таньлу-Мишань-Сюркумский (14), Ялуцзян-Циндао (15), Рисири-Монерон (16), Центрально-Сахалинский (17), Прибрежный (18), Находка-Ольгинский (19), Восточно-Приморский (20), Восточно-Япономорский (21), Хидака (22), Южно-Приморский (23), Чхончжинский или Сусончхонский (24), Центрально-Япономорский (25), Ямато (26), Садо (27), Кучжан-Кымя (28), Синвон-Осан (29), Канхва-Косон (30), Уллындо (31), Северо-Окийский (32), Западно-Цусимский (33), Восточно-Цусимский (34), Итоигава-Шизуока (35), Медианная тектоническая линия (36), Бутсузо (37); 9 – разломы, контролирующие четвертичные вулканы; 10 – границы Ханкайской субкольцевой разломной депрессии; 11 – рифтогенная зона с ранне-палеозойскими офиолитами; 12 – геологические границы установленные (а) и предполагаемые (б); 13 – неоген-четвертичная щелочно-базальтоидная формация: вулканы (а), неоген-четвертичные интрузивные массивы (б) и вулканические постройки Япономорской впадины (в); 14 – глубоководные желоба: Курило-Качатский (КК), Японский (Я), Идзу-Бонинский (ИБ); 15 – сейсмолинеаменты первого порядка: I – Нансей–Мацуэ, II – Западный Нампо–Хасан; III – Центральный Нампо–Итоигава-Шизуока; IV – Западный Хонсю–Западный Сахалин; V – Вакканай; VI – Лаперуза; VII – Нодзима; линеаменты, входящие в систему: Курило-Камчатского и Японского желобов (1–5), Идзу-Бонинского желоба (1–3); 16 – сейсмолинеаменты второго порядка; 17 – сейсмические «кольца» выделенные уверенно: Фукусима (Ф), Иваки (И) и Хитати (Х); 18 – сейсмические «кольца» предполагаемые

Fig. Tectonic and seismic structures map of the Japan Sea Link of the West-Pacific Continent–Ocean Transitional Megazone

1–3 – Precambrian structures with outcrops Archean and undivided Archean–Lower Proterozoic (1), Lower Proterozoic (2) and thick sedimentary cover (3): Bureya-Jamuse Craton (North-East Nose of Chinese Platform) with Preriphean Massifs: Malohingan (I1), Fengshuilin (I2), Dahejen (I3), Kentei (I4) и Khanka Lake (I5); Sino-Korean Paraplatform with Preriphean Massifs: Fushun (II1), Kwanmo (II2), Nangnim (II3) with Phengnam circular depression (II3-1), Shandun (II4), Pugo-Raksan (II5) and, probably, Sergei Massif (II6); Yangtze Papaplatform with Preriphean Massifs: Kengi (III1), Rennam or Sobeksan (III2); continental blocks of Japan Sea depression with Archean–Lower Proterozoic basement, probably, belonging to Yangtze Paraplatform: East-Korean (IV1), Krishtofovitch (IV2), Yamato (IV3), Kita-Oki (IV4), West-Oki (IV5), Hakusan (IV6) и East-Oki (IV7); Precambrian blocks – basement complex of Japan Islands (nucleus) , probably, belonging to East Margin Yangtze Paraplatform: Abukuma-Southern Kitakami (V1) and Hida (V2); 4 – the Proterozoic outcrops of Nadankhada-Sikhote-Alin nappe-folded system: Anui (VI1) и Khor (VI2); 5 – polycyclic nappe-folded systems: Caledonian-Yenshanian Jilin-Heilongjiang with zones – Jilin (VII1) и Tumangan-Laoelin-Grodekovo or Yanbian (VII2), with activated Hassan block of Sino-Korean Paraplatform (VII3); Yenshanian Nadankhada-Sikhote-Alin with zones – Nadankhada-Bikin (VIII1), West-Sikhote-Alin (VIII2), Central- Sikhote-Alin (VIII3) and East-Sikhote-Alin (VIII4); Korean with zones – Indosinian Imjingan (IХ1), Early Yehshanian Okcheon (IХ2), Late Yehshanian Kengsan (IХ3); Japan with zones – Caledonian Circum-Hida-Nagato (Х1), Hercynian Tugoku (Х2), Early-Yenshanian Mino-Tamba-Ashio (Х3), Ryoke (Х4), Sambagawa (Х5), Chichibu-Sambosan

(Х6), Northern Kitakami (Х7), Late-Yenshanian-Himalayan – North Shimanto (Х8), Soraki-Edzo (Х9), Hidaka (Х10), Tokoro (Х11) и Southern Shimanto (Х12); Yenshanian-Himalayan Sakhalin (ХI); 6 – Mesozoic fault depression (ХII): Songliao and other; 7 – tectonic sutures established (a) and supposed (b): Central Sikhote-Alin (1), West-Prymorye (2), Arsenyev (3), North-Yangtze or Chonli-Chengde (4), Tanlu-Qingdao (5), Hayachine (6), Tanakura (7), Okcheon (8), Sobek (9), Circum-Hida (10); 8 – regional faults established (a) and supposed (b): Ilan-Itun (11), Western Nadankhada-Alin (12), Dalnerechensk (13), Tanlu-Mishan-Syurkum (14), Yalujian-Qingdao (15), Rishiri-Moneron (16), Central-Sakhalin (17), Pribrejny (18), Nakhodka-Olga (19), East-Primorye (20), East-Japan Sea (21), Hidaka (22), South-Prymorye (23), Chonjin or Susoncheon (24), Central-Japan Sea (25), Yamato (26), Sado (27), Kujan-Kimya (28), Sinvon-Osan (29), Kanhwa-Kosong (30), Ullyndo (31), North-Oki (32), West-Tsushima (33), East-Tsushima (34), Itoigawa-Schizuoka (35), Median Tectonic Line (36), Butsuzo (37); 9 – the faults, controlling Quarternary volcanoes;10 – borders of Khanka Lake subcircular depression; 10 – geological borders established (а) and supposed (б); 11 – riftogenic zone with Early Paleozoic ophiolites; 12 – the geological borders established and assumed; 13 – Neogene-Quarternary intrusive bodies (а) and volcanic buildings of Japan Sea depression (b); 13 – the boundaries of seismic «ring» established (a): Fukushima (F), Iwaki (I), Hitachi (H); estimated (b); 14 – deep-water trenches: Kuril-Kamchatka (KK), Japanese (J), Izu-Bonin (IB); 15 – seismic lineaments of the first order: I – Nansei– Matsue, II – Western Nampo–Hasan; III – Central Nampo–Itoigawa-Shizuoka; IV – Western Honshu–Western Sakhalin; V – Wakkanai; VI – La Perouse; VII – Nojima; seismolineaments, included in the system: The Kuril-Kamchatka and Japanese trenches (1–5), Izu-Bonin trench (1–3);16 – seismic lineaments of the second order; 17 – the seismic «rings» allocated surely: Fukushima (F), Iwaki (I) and Hitachi (X); 18 – seismic «rings» estimated ской, фиксируют сейсмофокальную зону Вадати– Заварицкого–Бениофа (ВЗБ) [19]. Они выражены системами сейсмолинеаментов, ограничивающих сейсмоактивные зоны (рис.).

Судя по широко известным данным Л.А. Маслова и японских исследователей [18], Тихоокеанская океаническая плита вращается как целостная мегаструктура относительно прилегающих континентов и периодически испытывает повороты по и против часовой стрелки примерно на 10° . Можно полагать, что вращение Тихоокеанской плиты [7 и др.], которая субдуцирует под Евроазиатский континент [18], должно приводить к формированию сейсмоактивных вихревых структур вдоль всей поверхности сейсмофокальной зоны ВЗБ. Вообще, по мнению многих исследователей, процессы тектонического вращения являются важной составной частью тектонического движения: в частности, выделяются эффекты горизонтального тектонического вращения за счет неравномерного перемещения по сдвигам, ограничивающим жесткие блоки, и вертикального тектонического вращения, примером которого служат конвективные течения. Вероятно, при изменении скорости вращения планеты как раз и возникают мощные горизонтальные и провоцируемые ими вертикальные напряжения [8, 9], создаются условия для активизации магматизма и формирования различных тектономагматических структур.

Весьма важный вывод о контроле землетря- сений тектоническими структурами сделан [7] на основе анализа морфоструктурной схемы ЯЗ, составленной по данным альтиметрических измерений. Авторами статьи показано, что многочисленные эпицентры землетрясений приурочены к Япономорскому циклоническому литосферному вихрю. В его центре располагается ядро (докембрийский блок Ямато), а по периферии – сателлиты (вихревые структуры более высоких порядков): Южно-Синегорская, Корейская, ротационные образования Японской островной дуги [6, 9 и др.]. Таким образом, по-видимому, осуществляется гео-динамическая связь Япономорского литосферного вихря и Евроазиатского континента, когда во вращение вокруг впадины окраинного моря вовлекаются прилегающие участки суши и островных дуг.

Вероятно, связь сейсмической активности с Япономорским литосферным вихрем объясняется тем, что подобные структуры вращения: 1) отличаются по настоящее время исключительно высокой подвижностью; 2) проникают глубоко в литосферу и представляют собой каналы, по которым происходит поглощение земной коры (воронки) или подъем мантийного материала (диапиры), то есть формируются за счет взаимодействия горизонтальных и вертикальных движений [8]; 3) включают многочисленные блоки различной иерархии, вовлеченные в тектоническое вращение [7, 16]. В связи с этим данные структуры обладают очень сложным внутренним строением, содержат континентальные и океанические блоки, различающиеся своими физическими свойствами. При их упругом взаимодействии, как правило, по разломам сдвигового типа, возникают тектонические напряжения, при разрядке которых и образуются очаги землетрясений. По-видимому, не последнюю роль в этом механизме играет и трение, в результате которого вдоль разломов происходит разогрев горных пород, образуется своеобразная «смазка» и контактирующие блоки проскальзывают относительно друг друга.

Учитывая данные [9 и др.], авторы проанализировали характер распределения эпицентров землетрясений и выделили сейсмоактивные структуры на представленной карте (рис.). Основная масса мелкофокусных (0–60 км) и промежуточных (60–300 км) землетрясений концентрируется в пределах Курило-Камчатского, Японского и Идзу-Бонинского глубоководных желобов и Японской островной дуги. Мелкофокусные землетрясения, наиболее широко распространенные в регионе, в основном приурочены к сейсмоактивным зонам системы Курило-Камчатского, Японского и Идзу-Бонинского желобов, ограниченных сейсмолинеаментами 1–3 (рис.). Они также фиксируют дугообразный сейсмолинеамент Нансей–Мацуэ (I) на границе Японской островной дуги и Филиппинского моря, а также развиты в восточной части Японского моря, где подчеркивают сейсмолинеамент Западный Хонсю – Западный Сахалин (IV) и ряд дуговых сейсмолинеаментов II порядка Япономорской вихревой системы. Сейсмолинеамент (I) контролируется подводным хребтом Нансей с грядой островов и заканчивается в юго-западной части острова Хонсю (Хондо).

Эпицентры промежуточных землетрясений приурочены к сейсмоактивным зонам Курило-Камчатского, Японского и Идзу-Бонинского глубоководных желобов (3–5), причем зона 4–5 захватывает и фронтальную часть о-вов Хоккайдо и Хонсю (рис.). Кроме того, они (вместе с тем или иным количеством эпицентров мелкофокусных землетрясений) фиксируются линеаментами: Центральный Нампо–Итоигава–Шизуока (III) Вакканай (V) и Нодзима (VII). Характерно, что сейсмолинеамент (III) приурочен к центральной части валообразного подводного хребта Нампо с островами, фиксируется дизъюнктивами ССЗ простирания и прослеживается до грабена Фосса-Магна [3], где контролируется региональным разломом Итоигава–Шизуока. Следует отметить, что мор-фоструктура Нампо является частью глобального Япономорского линеамента, прослеживающегося вдоль меридиана 140° и представляющего собой систему глубинных разломов и флексур [12].

Глубокофокусные землетрясения (300– 660 м) располагаются преимущественно в северной части Японского моря, граничащей с южной частью, по Центрально-Япономорскому глубинному разлому. Он входит в систему линеамента 40° с.ш., который, по многочисленным данным, опоясывает земной шар. Кроме того, эти землетрясения концентрируются и в сейсмолинеаментах: Западный Нампо–Хасан (II) и Лаперуза (VI). Такое распределение эпицентров глубокофокусных землетрясений объясняется тем, что в северной части Японского моря мощность коры резко сокращена (12–15 км) по сравнению с южной (18–24 км) [15]. Судя по всему, глубокофокусные землетрясения, размещенные в мантии, приурочены к зонам долгоживущих разломов фундамента и принадлежат регматической сети [14].

Представляется, что именно в мантии и зарождаются очаги землетрясений – в результате активизации регматической сети [14] и формирования вихревых структур, в том числе и окраинных морей [7, 16]. На участках с жесткой и мощной континентальной корой (например, Ханкайский кристаллический массив [6]) они практически не отражаются в верхнем структурном этаже. В то же время в таких подвижных структурах, как островные дуги, имеющие чешуйчато-надвиговое строение [17], сейсмическая энергия легко распространяется по всему геологическому сооружению. При этом в ослабленных зонах – в первую очередь в зонах разломов повышенной глубинности и в местах их пересечения – происходят катастрофические землетрясения. Наличие землетрясений в Южном и Восточном Приморье, а также под островами Хоккайдо и Хонсю, по-видимому, свидетельствует о поддвиге океанической коры под континент (на западе) и под Японскую островную дугу (на востоке), то есть отражает сейсмофокаль-ную зону ВЗБ [18]. Сейсмолинеамент Западный Нампо–Хасан (II) в прилегающей к Японской дуге части Тихого океана приурочен к пограничной зоне котловины Нампо и одноименного хребта. Далее он прослеживается фрагментарно через тектонические блоки Восточный Оки и Кита–Оки до района пос. Хасан, где эпицентры глубокофокусных землетрясений образуют своеобразный узел на его пересечении с Северо-Яньцзиньским (Чонли–Чэндэ) и Западно-Приморским тектоническими швами, а также с Уссурийским глубинным разломом [6]. Не исключено, что до раскрытия Японского моря в кайнозое вся эта сквозная зона представляла единый тектонический шов – Западно–Приморский–Западный Нампо. Сейсмолинеамент Лаперуза (VI), в общем, фиксируется разломной системой характерного для региона СВ «тихоокеанского» направления [6].

Весьма примечательно, что в Японском глубоководном желобе четко выделяются (особенно на цветном варианте карты) три локальных сейсмических «кольца» [9]: Фукусима (Ф), Иваки (И) и Хитати (Х); кроме того, подобные образования предполагаются нами и в пределах самой Япономорской впадины (рис.). В центре первого находится эпицентр катастрофического землетрясения Фукусима, который расположен в месте возможного пересечения тектонического шва Хаячине, сейсмоактивного разлома ВСВ простирания и вулканически активного Японского глубоководного желоба. Два других контролируются узлами скрещения ВСВ сейсмоактивных разломов и того же Японского глубоководного желоба. Вероятно, эти сейсмические «кольца» представляют современные центры базальтового вулканизма (щитовидные вулканы, кальдеры проседания), широко развитые в ЯЗ. Ясно, что названные сейсмические «кольца» являются исключительно сейсмоопасны-ми структурами. Все это может свидетельствовать о контроле сейсмической активности вулканотектоническими и вулканическими сооружениями.

Действительно, тектономагматическая активность в ЯЗ проявляется вплоть до настоящего времени, что привело, в частности, к развитию четвертичного и современного вулканизма и к катастрофическим землетрясениям. В Южном Приморье активно проявился кайнозойский вулканизм: развитая здесь неогеновая щелочно-ба-зальтоидная формация образует обширные вулканические поля, где установлены многочисленные вулканические аппараты центрального типа [6]. Щелочные базальтоиды базанитовой серии изливались в рифтогенных зонах в процессе неогеновой активизации Ханкайского кристаллического массива, которая связана с раскрытием Японского моря (гималайский тектогенез).

В Япономорской котловине выявлены обширные по площади ареалы кайнозойских (ми-оцен-голоценовых) щелочных базальтов [4], которые залегают на коре различного типа: континентальной и субконтинентальной, а также на коре, лишенной «гранитного слоя» (глубоководные котловины). Проявления плиоцен-четвер-тичного калиевого щелочного базальтоидного вулканизма приурочены к жестким блокам, относящимся к Сино-Корейскому щиту, и имеют си- алическую геохимическую специализацию: это обусловлено заложением данного вулканогенного ареала на окраине Азиатского континента. Таким образом, щелочно-базальтоидный вулканизм продолжался с раннего миоцена и вплоть до голоцена, что свидетельствует об активной тектонической обстановке, существовавшей в это время в рассматриваемом регионе.

Характерной особенностью размещения эпицентров землетрясений в ЯЗ являются также их мелкие скопления изометричной формы (рис.) – так называемые «сейсмические гвозди» [1, 2]. Это почти вертикальные, изометричные в плане, короткоживущие скопления гипоцентров землетрясений, состоящие из очагов слабых землетрясений с магнитудой 2–3. Протяженность «гвоздя» по вертикали составляет 10–50 км, глубина – не более 90 км. Эпицентральная проекция «гвоздя» имеет диаметр 5–10 км. По данным Н.В. Вадковского, не наблюдается прямой корреляции «гвоздей» с сильными землетрясениями и с современным вулканизмом; предполагается участие в этом процессе флюидов.

Заключение

Как показали предыдущие исследователи [7, 9], в ЯЗ существуют довольно четкие факторы контроля сейсмически активных зон вихревыми, линейными разломными и вулканогенными структурами. Размещение эпицентров землетрясений в ЯЗ обусловлено их приуроченностью к Япономорской литосферной вихревой структуре, сформировавшейся на глубинной (мантийной) подвижной разломной раме в кайнозойский этап активизации.

В процессе настоящих исследований с учетом геолого-геофизических и морфоструктурных признаков также выявлена связь сейсмоактивных зон: 1) с глубоководными желобами; 2) с системами разломов фундамента (регматической сети) и 3) с центрами современного базальтового вулканизма. Эти данные следует учитывать при прогнозировании сейсмоактивных зон в Западно-Тихоокеанских окраинных морях.

Работа выполнена по программе ФНИ ТОИ ДВО РАН (тема 7).

Список литературы Тектонические и вулканогенные факторы контроля сейсмической активности японо-морского звена западно-тихоокеанской зоны перехода континент - океан

- Вадковский В.Н. Природа и механизм сейсмических «гвоздей»//Ломоносовские чтения: тезисы докладов. М.: МГУ, 1996. C. 63-64

- Вадковский В.Н. Субвертикальные скопления гипоцентров землетрясений -сейсмические «гвозди»//Вестник ОНЗ РАН. 2012. № 4. С. 1-8

- Геологическое развитие Японских островов. М.: Мир, 1968. 719 с

- Геология дна Японского моря. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1987. 140 с

- Изосов Л.А. Палеотектонические и металлогенические реконструкции Япономорской зоны перехода континент -океан//Региональные проблемы. 2014. № 2. С. 40-44

- Изосов Л.А., Коновалов Ю.И., Емельянова Т.А. Проблемы геологии и алмазоносности зоны перехода континент -океан. Япономорский и Желтоморский регионы. Владивосток: Дальнаука, 2000. 326 с

- Изосов Л.А., Чупрынин В.И. О механизме формирования структур центрального типа Западно-Тихоокеанской зоны перехода континент -океан//Геотектоника. 2012. № 3. С. 70-91

- Изосов Л.А., Чупрынин В.И., Мельниченко Ю.И. Фундаментальная проблема соотношения вертикальных и горизонтальных тектонических движений//Региональные проблемы. 2012. Т. 15, № 2. С. 12-20

- Изосов Л.А., Чупрынин В.И, Мельниченко Ю.И. и др. Связь сейсмической активности с тектоническими и вулканогенными структурами Япономорского звена Западно-Тихоокенской мегазоны перехода континент -океан//Литосфера. 2014. № 6. С. 3-21

- Каталог землетрясений (USGS National Earthquake Information Center’s PDE catalog) URL: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/index.php (дата обращения: 22.06.2017)

- Кац Я.Г., Козлов В.В., Полетаев А.И., Сулиди-Кондратьев Е.Д. Кольцевые структуры Земли: миф или реальность. М.: Наука, 1989. 190 с

- Лихт Ф.Р. Продолжение Япономорского линеамента в геоморфологическом пространстве ТПП//Проблемы морфотектоники Западно-Тихоокеанской переходной зоны. Владивосток: Дальнаука, 2001. С. 144-146

- Лобковский Л.И., Баранов Б.В. Клавишная модель сильных землетрясений в островных дугах и активных континентальных окраинах//Доклады Академии наук СССР. 1984. Т. 275, № 4. С. 843-847

- Ломакин И.Э., Анохин В.М., Кочелаб В.В. и др. Тектонолинеаменты и некоторые вопросы геотектоники//Геология и полезные ископаемые Мирового океана. 2016. № 3. C. 59-75

- Сигова К.И. Соотношение приповерхностных и глубинных структур земной коры впадины Японского моря. Владивосток: ДВО АН СССР, 1990. 112 с

- Чупрынин В.И., Изосов Л.А. Модель формирования краевых морей Западной части Тихого океана//Доклады Академии наук. 2017. Т. 472, № 1. С. 68-71

- Izosov L.A., Bessonova E.A. Japan Islands lineaments: geological interpretations//Regularities of the structure and evolution of geospheres. Vladivostok: Dalnauka, 2005. С. 119-123

- Takeuchi A. Pacific swing: Cenozoic episodicity of tectonism and volcanism in Northeastern Japan//Memoir of the Geol. Soc. of China. 1986. № 7. P. 233-248

- Wadati K. On the activity of deep focus earthquakes in the Japan islands and neighbourhoods//Geophysical Magazine. 1935. Vol. 8. P. 305-325