Тектоническое строение и история развития Анабаро-Хатангской седловины

Автор: Сабирьянова Р.Р., Шуваев А.О., Богданов О.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Актуальные проблемы нефтегазовой геологии

Статья в выпуске: 5, 2023 года.

Бесплатный доступ

В рамках текущей ситуации в энергетическом мире остро встает вопрос освоения Арктики. Данный факт объясняет интерес к детальному изучению геологического строения Анабаро-Хатангской седловины. На сегодняшний день нет единого мнения о перспективности данной территории, что связано как и со сложным тектоническим строением и не менее сложной геодинамической историей развития, так и со сравнительно низкой геолого-геофизической изученностью. Целью исследований является изучение тектонического строения и эволюции осадочного чехла Анабаро-Хатангской седловины для дальнейшей оценки перспектив нефтегазоносности. В результате проведения палеотектонических реконструкций восстановлена история тектонического развития региона. Временной промежуток, охватывающий конец перми и начало триаса, является ключевым этапом в истории формирования осадочных бассейнов Енисей-Хатангского регионального прогиба и Анабаро-Хатангской седловины. Возникновение положительных структур на территории Анабаро-Хатангской седловины обусловлено, по всей видимости, не только глубинными нарушениями земной коры, но и влиянием соляных толщ кембрийского и, возможно, девонского возраста. Внедрение в осадочный чехол огромного объема интрузий привело к разогреву пород, термальному увеличению объема и повышению пластичности соляных толщ. Последним значимым в истории Таймыра геодинамическим событием является обновление структурного строения осадочного чехла в палеогене в связи с раскрытием Евразийского океана в Арктике

Анабаро-хатангская седловина, енисей-хатангский региональный прогиб, тектонический анализ, палеотектонические реконструкции, история развития региона

Короткий адрес: https://sciup.org/14131649

IDR: 14131649 | УДК: 550.8 | DOI: 10.47148/0016-7894-2023-5-7-19

Текст научной статьи Тектоническое строение и история развития Анабаро-Хатангской седловины

Эпоха выработки легкоизвлекаемых запасов из залежей простого строения прошла, в настоящее время необходимо применять все более усовершенствованные методы поиска, разведки и добычи нефти, вкладывать больше средств, создавать новые технологии, вовлекать в процесс разработки более сложнопостроенные территории. В рамках текущей ситуации в энергетическом мире остро встает вопрос освоения Арктики. Данный факт объясняет интерес к детальному изучению геологического строения Анабаро-Хатангской седловины. Транспортировка добытых УВ из месторождений Анабаро-Хатангской седловины в том числе обеспечит загрузку Северного морского пути, сделав его полноценной транспортной артерией с круглогодичной навигацией.

Исследуемая территория расположена в юго-восточной части п-ова Таймыр, от оз. Таймыр до берега Хатангского залива, охватывая акваторию Хатангского залива и его южное побережье от пос. Хатанга на юге до о-ва Большой Бегичев на севере. Площадь изучаемой территории превышает 183 000 км2. Орографически Анабаро-Хатангская седловина относится к Северо-Сибирской низменности, которая на севере ограничена горами Быр-ранга с высотами до 1146 м, а на юге — Анабарским плато Средне-Сибирского плоскогорья с высотами до 908 м.

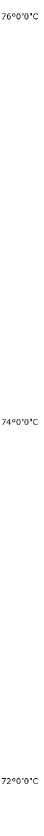

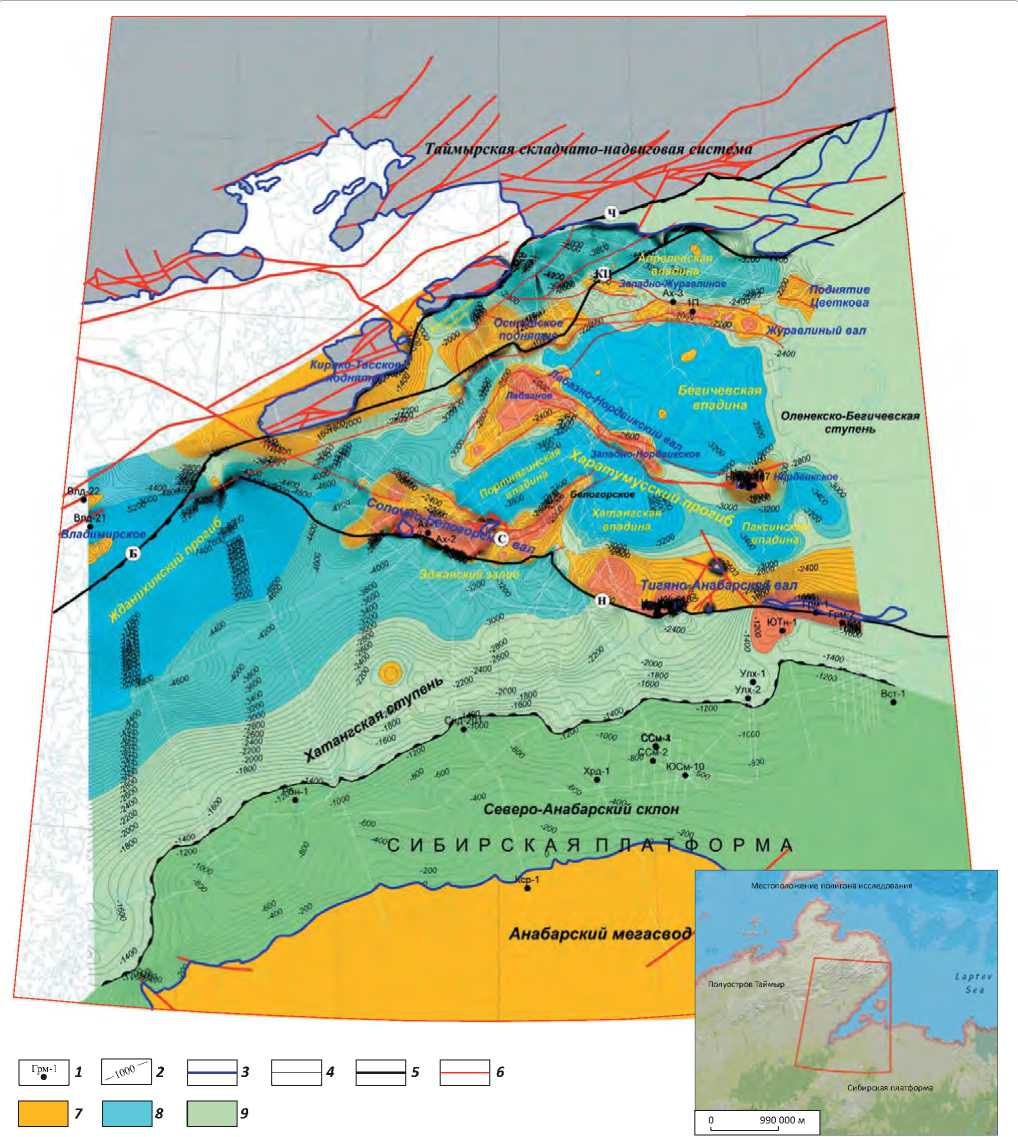

Систематическое изучение рассматриваемой территории началось в 1930-х гг. после обнаружения Т.М. Емельянцевым выходов жидкой нефти из юрских отложений на п-ове Урюнг-Тумус. Однако на сегодняшний день нет единого мнения о перспективности данной территории, что связано как со сложным тектоническим строением и геодина-мической историей развития, так и со сравнительно низкой геолого-геофизической изученностью (рис. 1).

По результатам бурения в первой половине XX в. были открыты месторождения на Нордвик-ской, Кожевниковской, Ильинской и Южно-Тигян-ской площадях, в основном с непромышленными запасами нефти. В последующие годы были пробурены глубокие скважины Восточно-Таймыр-ская-1П и Центрально-Ольгинская-1. Скважина Центрально-Ольгинская-1, пробуренная в пределах Хатангского залива (шельф моря Лаптевых), открыла одноименное месторождение. В настоящее время на Государственном балансе в пределах Ана-баро-Хатангской седловины числится одно месторождение Центрально-Ольгинское с запасами нефти 81 млн т по категориям C2 + C 1 [1].

В пределах полигона исследований осадочные отложения имеют широкий стратиграфический диапазон — от рифея до кайнозоя, они представлены в основном толщами терригенного и карбонатного состава. Выделяются соленосные толщи кембрийского и девонского возраста, а также эффу- зивные и интрузивные породы пермотриаса. Точный возраст соленосных толщ в данном регионе до сих пор остается дискуссионным вопросом.

Территория исследования приурочена к Анаба-ро-Хатангской седловине — зоне сочленения двух крупных элементов I порядка: Енисей-Хатангского и Лено-Анабарского региональных прогибов. С севера седловина ограничена Таймырской складчатой системой, с юга — Анабарской антеклизой.

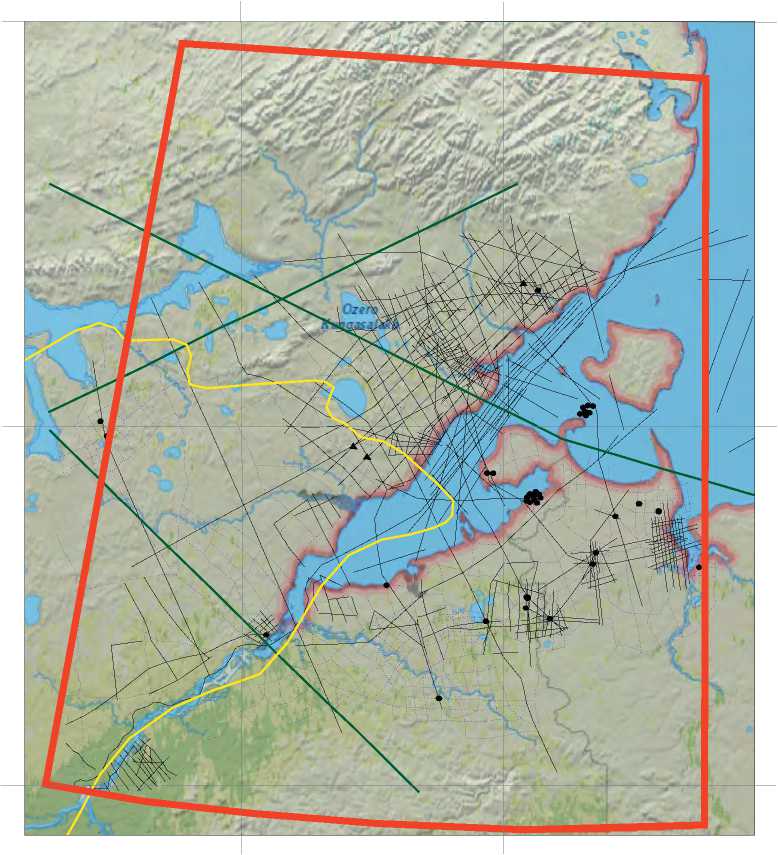

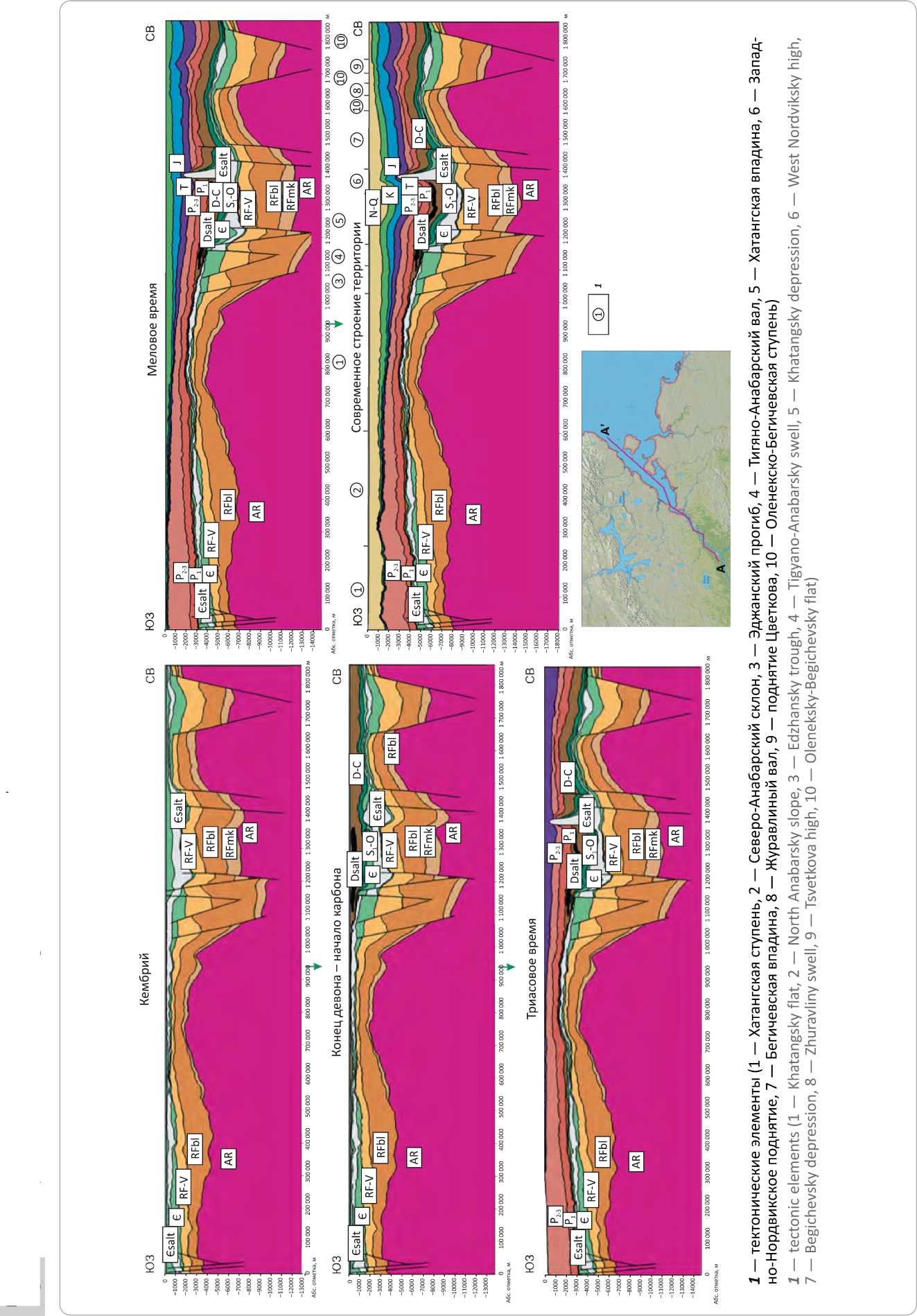

Согласно схеме тектонического районирования (рис. 2), в пределах Анабаро-Хатангской седловины выделены Харатумусская впадина и Бегичевская котловина, разделяющие Киряко-Тасскую зону поднятий, Нордвикский вал, Белогоро-Тигянскую зону поднятий и Тигяно-Анабарский вал1. В пределах валов и приподнятых зон выявлено множество локальных антиклинальных структур III порядка.

Целью данных исследований является изучение тектонического строения и эволюции осадочного чехла Анабаро-Хатангской седловины для дальнейшей оценки УВ-потенциала территории. Реконструкции тектонического развития позволят выделить основные этапы тектонической активизации региона, определить время формирования ловушек УВ, а также оценить толщины эродированных осадков.

История развития и особенности геологического строения осадочного чехла

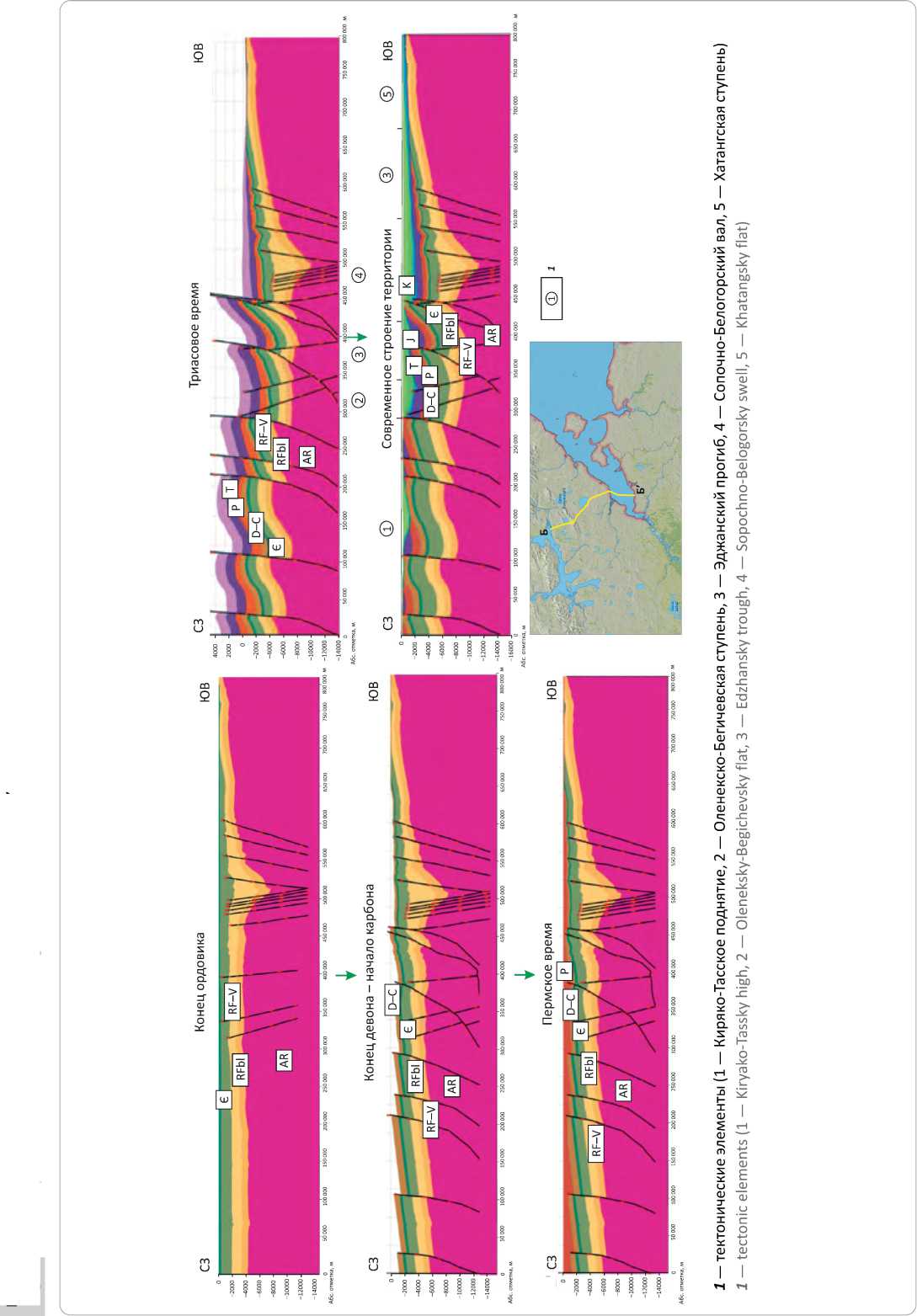

Для уточнения структурно-тектонической модели развития Анабаро-Хатангской седловины проводились палеотектонические реконструкции региональных сейсмических профилей. В качестве примера в статье приведены результаты реконструкции двух профилей, пересекающих изучаемую территорию с юго-запада на северо-восток и с севера на юг (рис. 3, 4).

Палеореконструкции выполнены в программном пакете MOVE, который основан на геометрическом подходе к восстановлению разрезов. В основе геометрического подхода лежит применение кинематических алгоритмов (trishear, shear, flexural slip, fault propagation fold и т. д.), согласно которым разрез восстанавливается к преддеформационному состоянию. При этом соблюдаются основные геометрические структурные правила: сохранение длин, площадей смещений по разлому и т. п.

При геометрической балансировке критерием «противоречивости» разреза служит нелогичная геометрия слоев разреза при его восстановлении к преддеформационному состоянию: «дыры» и «перекрытия» (gaps and overlaps), нелогичное значение смещения по разломам, разница в толщинах при постседиментационной тектонике и т. п.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ

Рис. 1. Карта изученности Анабаро-Хатангской седловины сейсморазведочными работами и бурением1 Fig. 1. Exploration maturity map of Anabar-Khatanga Saddle: seismics and drilling1

Скважины ( 1 , 2 ): 1 — параметрические и поисковые, 2 — опорные колонковые; сейсмические профили ( 3 – 5 ): 3 — МОГТ (1981–2017), 4 — МОВ, 5 — ГСЗ-МОВЗ; границы ( 6 , 7 ): 6 — территории изучения, 7 — Енисей-Хатангской нефтегазоносной области

Wells ( 1 , 2 ): 1 — stratigraphic and prospecting, 2 — key core holes; seismic survey lines ( 3 – 5 ): 3 — CDP (1981–2017), 4 — CMP Reflection survey, 5 — DSS-ECW; boundaries ( 6 , 7 ): 6 — study area, 7 — Yenisei-Khatanga Petroleum Region

При восстановлении движений по разломам для различных типов тектонических нарушений использовались разные алгоритмы: для разломов взбросовой кинематики применялся алгоритм Fault Parallel Flow, для дизъюнктивов сбросовой кинематики — Simple Shear. Морфология взбросовых че-шуй до этапа эрозии отображается с определенной долей условности в силу особенностей программного обеспечения.

Восстановление разреза происходило поэтапно методом Backstripping. Для повышения корректно- сти реконструкций при восстановлении разреза на определенный стратиграфический уровень проводилась процедура разуплотнения осадков.

Таймырский регион расположен в области сочленения северной окраины древней Сибирской платформы и смежной метаплатформенной зоны, ограниченной с севера складчатыми горными сооружениями. Геодинамическая история развития региона в той или иной степени рассматривалась рядом исследователей (В.А. Верниковский, Н.Л. До-брецов [2–4], В.Е. Хаин, Н.И. Филатова [5] и др.). Тем

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY

Рис. 2. Карта тектонического районирования верхнепалеозойских отложений в пределах Анабаро-Хатангской седловины1

Fig. 2. Tectonic zoning map of the Upper Palaeozoic deposits within the Anabar-Khatanga Saddle1

-

1 — глубокие скважины; 2 — изогипсы кровли верхнекожевниковской свиты (ОГ VI), м; 3 — граница распространения юрско-мелового осадочного чехла; 4 — сейсмические профили МОГТ (1981–2017), интерпретированные во ФГБУ «ВСЕ-ГЕИ»; 5 — главные разломы взбросовой кинематики, выделенные по материалам сейсморазведки и геологической съемки (Ч — Чернохребетинский, Б — Балахнинский, Н — Нордвикский, КЦ — Киряко-Цветковский, С — Сопочный); 6 — разрывные нарушения, выявленные по материалам сейсморазведки и геологической съемки; тектонические элементы ( 7 – 9 ): 7 — положительные, 8 — отрицательные, 9 — промежуточные

-

1 — deep wells; 2 — structural contours of Verkhnekozhevnikovsky Fm (VI Reflector), m; 3 — outline of Jurassic-Cretaceous sedimentary cover occurrence; 4 — CDP seismic lines (1981–2017) interpreted in VSEGEI; 5 — main faults of thrust fault (reverse) kinematics identified from seismic and geological survey data (Ч — Chernokhrebetinsky, Б — Balakhninsky, Н — Nordviksky, КЦ — Kiryako-Ysvetkovsky, С — Sopochny); 6 — faults identified from seismic and geological survey data; tectonic elements ( 7 – 9 ): 7 — positive, 8 — negative, 9 — intermediate

-

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ

Рис. 3. Результаты палеотектонической реконструкции по профилю А–А’

Fig. 3. Results of paleotectonic reconstruction along А–А’ Line

12 TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY

Рис. 4. Результаты палеотектонической реконструкции по профилю Б–Б’

Fig. 4. Results of paleotectonic reconstruction along Б–Б’ Line

не менее между имеющимися описаниями истории развития и фактическими геолого-геофизическими данными о строении осадочного чехла часто имеются противоречия и нестыковки. Однако большинство исследователей склоняются к мнению, что формирование осадочного чехла во многом было обусловлено именно геодинамическими процессами развития региона.

Согласно геодинамическим реконструкциям, горно-складчатые сооружения Северного Таймыра сформированы в результате коллизии Сибирской платформы с плитой Карского микроконтинента [3, 4, 6, 7].

Поскольку исследуемая территория расположена в метаплатформенной зоне, зажатой между Сибирской платформой и Карским микроконтинентом, то можно однозначно утверждать, что история развития региона во многом обусловлена межплитным взаимодействием этих двух блоков земной коры.

Историю развития региона, по-видимому, следует рассматривать начиная с раннего протерозоя, поскольку фундамент осадочного чехла сложен, вероятнее всего, нижнепротерозойскими складчатыми поясами на нижнепротерозойской коре (продолжение Хапчанского блока Анабарского массива в пределах Анабаро-Хатангской седловины). В ме-запротерозое территория (или, по крайней мере, ее часть) представляла собой пассивную континентальную окраину Сибирского континента. В позднем протерозое в пределах Северо-Таймырской и Центрально-Таймырской зон Горного Таймыра формируется островодужная система [6]. Аккреция с севера (в современных географических координатах) островодужных террейнов и последовавшая за этим коллизия с Сибирью происходят в раннем ри-фее. Вероятно, в это время были впервые сформированы Енисей-Хатангский и Анабаро-Хатангский бассейны седиментации.

С начала среднего рифея, вследствие продолжающейся трансгрессии, существовавшая в раннем рифее суша полностью скрылась под водой и на ее месте шло накопление мелководных толщ строматолитовых карбонатов. Обширная область суши сместилась к востоку. На территории Анабаро-Ха-тангской седловины в это время накапливались монотонные карбонатные толщи с небольшими примесями терригенного материала.

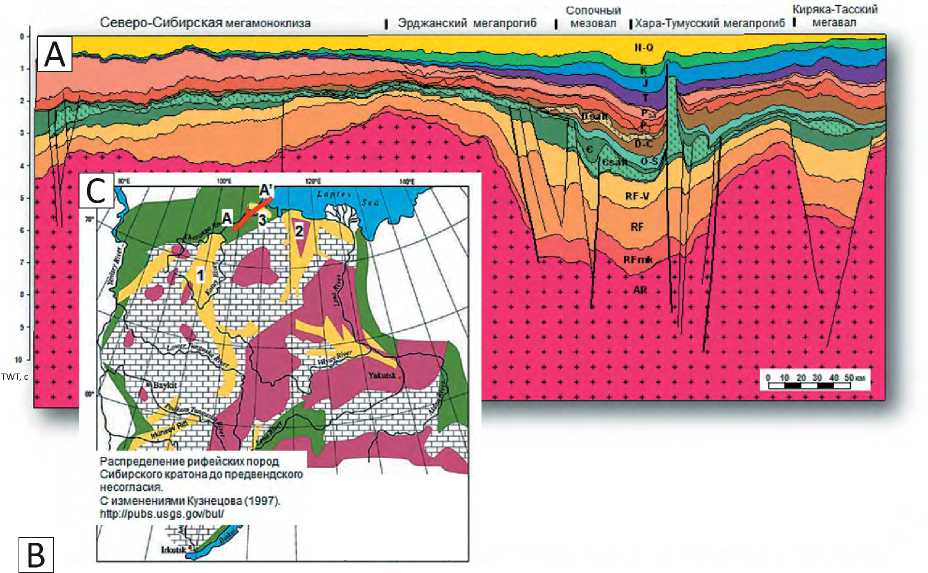

Средний – поздний рифей характеризуется развитием окраинно-континентального рифтоге-неза. С этого времени начинают формироваться контрастные структурно-тектонические особенности, повлиявшие в дальнейшем на процессы осадконакопления. Согласно сейсмическим данным, в пределах Анабаро-Хатангской седловины в нижней части осадочного чехла выделяется грабенообразная структура, заполненная рифейскими и вендскими осадками. Грабен ориентирован в северо-западном направлении и выделяется преимущественно на субширотных сейсмических профилях.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ

Следует отметить, что по региональным данным в северной части Сибирской платформы известны рифейские авлакогены субмеридионального простирания: Котуйский и Уджинский. Уджинский авлакоген протягивается вдоль восточной границы Анабарского щита и выходит своей северной оконечностью к устью Хатангского залива. Можно предположить, что выявленная на территории Анабаро-Хатангской седловины грабенообразная рифейская структура является ответвлением или окончанием Уджинского авлакогена (рис. 5).

На севере Сибири раннепалеозойский (венд-де-вонский) интервал характеризуется ростом Анабарского поднятия и формированием окружающих его крупных синформ, заполненных эпиконтинентальными морями, в пределах которых накапливались преимущественно карбонатные отложения [8]. Также продолжал свое развитие глубоководный трог, образовавшийся в конце докембрия на месте передового прогиба вдоль фронта надвигов Центрально-Таймырского пояса [6].

Венд-кембрийское время характеризуется трансгрессивно-регрессивным циклом развития территории. Морфология дна бассейна седиментации, существенно выположенного за счет заполнения отрицательных структур мощной толщей осадков, определялась дифференциальным уплотнением чехла. Наиболее погруженные участки территории, вероятно, были унаследованы от рифей-ского грабена.

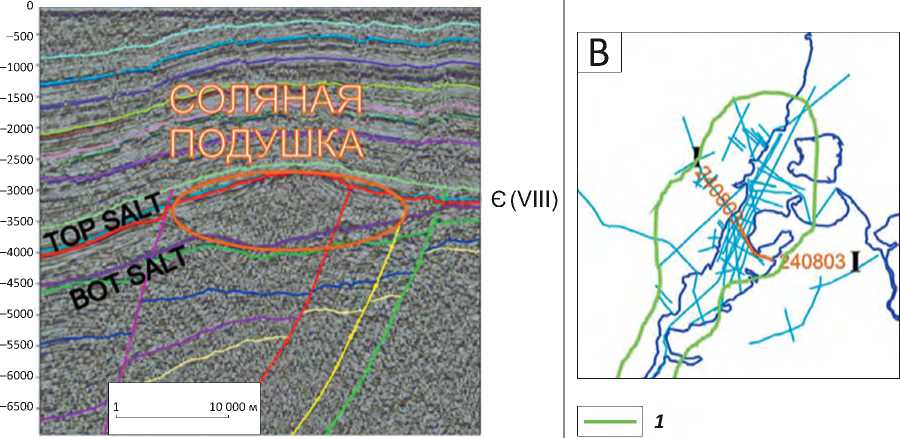

Кембрийская регрессия способствовала формированию на территории Анабаро-Хатангской седловины соляной толщи, оказавшей в последующем значительное влияние на структурообразование надсолевого интервала осадочного чехла. Область развития солей связана, по всей видимости, с наиболее депрессионными участками бассейна седиментации, связанными с рифейскими грабенами. Наличие солей в отложениях кембрия определяется по несогласному залеганию кровли и подошвы интервала, а также по морфологическим признакам: в интервале толщи выделяются седиментационные тела, имеющие форму соляных подушек, и т. п. (рис. 6). В настоящее время наличие соленосного интервала в кембрийской толще не подтверждено скважинными данными. Соляные диапиры, выходящие на поверхность (например, в районе п-ова Нордвик), не дают однозначного понимания возраста осадков. По результатам анализов кепрока нордвикского соляного диапира возраст солей был установлен условно девонским [10]. Однако согласно сейсмическим материалам, основание диапира приурочено к интервалу кембрия или еще более древним отложениям (см. рис. 6).

По результатам палеотектонических реконструкций рост соляных куполов происходил стадийно (см. рис. 3). Основными стадиями роста являлись периоды тектонической активизации территории — в начале триасового времени и в после-меловой период.

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY

Рис. 5. Геологический (A) и интерпретированный (B) сейсмические разрезы по профилю А–А’ со схемой распределения рифей-ских пород Сибирского кратона (С) (схема по [9] с дополнениями)

Fig. 5. Geological (A) and interpreted (B) seismic sections along А–А’ Line with the scheme of Riphean rock occurrence in Siberian craton (С) (scheme after [9], complemented)

h ^2 Q3 |

h Ш5 Ш6 Ш7 Hs

1 — дорифейские кристаллические породы; 2 — рифейская платформенная секвенция; 3 — рифейские интракратон-ные рифты; 4 — рифейские пассивные окраины; авлакогены ( 5 , 6 ): 5 — Котуйский, 6 — Уджинский; 7 — рифейский грабен, выявленный на территории Анабаро-Хатангской седловины; 8 — положение сейсмического профиля А–А’

1 — pre-Riphean crystalline rocks; 2 — Riphean platform sequence; 3 — Riphean intra-cratonic rifts; 4 — Riphean passive margins; aulacogens ( 5 , 6 ): 5 — Kotuisky, 6 — Udzhinsky; 7 — Riphean graben identified in the Anabar-Khatanga saddle territory; 8 — position of А–А’ seismic line

В ордовик-силурийское и затем в девонское время территория продолжала испытывать пострифтовое термальное прогибание, характеризующееся компенсированным карбонатным осадконакоплением.

Начавшаяся в позднем силуре регрессия достигла своего максимума в начале девона. Единый бассейн распался на ряд мелких морей и лагун, в которых накапливались глинисто-карбонатные и соленосные осадки. Анабарская равнина, слившаяся в силуре с Ангарской, превратилась в гигантский материк, получивший в исторической геологии название «Ангарида».

В течение раннего девона на севере Таймыра, как и в прежние времена, существовал открытый морской бассейн, в пределах которого в застойных условиях иловой впадины аккумулировались черные углеродсодержащие доломиты, ритмично

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ

Рис. 6. Форма седиментационного тела в кембрийском интервале, характерная для соляных подушек Fig. 6. Shape of sedimentary body typical of salt pillows, Cambrian interval

А сз ююв

Абс. отметка, м

А — отображение соляной подушки на сейсмическом разрезе, В — расположение сейсмического разреза.

1 — область развития кембрийских солей

A – salt pillow on a seismic section, B – location of the seismic section.

1 — area of Cambrian salt occurrence

переслаивающиеся с углеродистыми глинистыми и кремнисто-глинистыми сланцами. В пределах южной зоны находилась осолоненная лагуна, где накапливались пестроцветные седиментационные доломиты с редкими прослоями гипсов. В среднем и позднем девоне на территории Анабаро-Ха-тангской седловины, возможно, возобновилось формирование эвапоритовых толщ.

В карбоне происходит одно из значительных событий в геодинамической истории развития территории. Согласно результатам палеотектони-ческого анализа, выполненного с использованием палеомагнитных данных, в карбоне начинается взаимодействие окраины Сибири с Карским микроконтинентом. Это послужило причиной формирования коллизионного орогена на севере Таймыра, которое сопровождалось гранитоидным магматизмом и региональным метаморфизмом [3, 4]. Карбонатный режим осадконакопления сменился терригенным.

В Южно-Таймырской зоне с этим этапом связано возникновение передового прогиба, выполненного мощной толщей терригенных флишоидных осадков2. Некоторые исследователи предполагают, что передовой прогиб может представлять собой новый нефтегазоперспективный бассейн предгорного (форландового) типа по рифей-палеозойским отложениям, в котором прогнозируется широкое развитие пород со значительным нефтегазогенерационным потенциалом и условий, способствующих образованию скоплений УВ3. На территориях Ени-сей-Хатангского регионального прогиба и Анаба-ро-Хатангской седловины, оказавшихся в это время в обстановке субмеридионального сжатия, могли формироваться взбросы субширотного простирания или инверсионная реактивация ранее сформированных сбросов.

На протяжении большей части пермского времени продолжалось терригенное осадконакопление в спокойной тектонической обстановке (см. рис. 3, 4). Происходила пенепленизация территории. Основным источником поступления терригенного осадочного материала, по всей видимости, служили горно-складчатые сооружения Северного Таймыра.

Временной промежуток, охватывающий конец перми и начало триаса, является ключевым этапом в истории формирования осадочных бассейнов Енисей-Хатангского регионального прогиба и Ана-

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY баро-Хатангской седловины. На данном этапе, на фоне интенсивных проявлений траппового магматизма и внедрения большого количества мощных интрузий в осадочные породы, происходит образование собственно Енисей-Хатангского рифта и серии складчатых валов на территории Анабаро-Ха-тангской седловины.

В географическом отношении Енисей-Ха-тангский региональный прогиб протягивается с юго-запада на северо-восток, где ширина и глубина триасового рифта уменьшаются и прогиб, как региональный тектонический элемент, исчезает. Далее на северо-восток прогиб довольно резко переходит в Анабаро-Хатангскую седловину. Несмотря на такое тесное соседство, формирование этих крупных надпорядковых тектонических элементов происходило практически одновременно в принципиально различных условиях.

Образование Енисей-Хатангского рифта обусловлено обстановкой субмеридионального растяжения, в то время как формирование антиклиналей на территории Анабаро-Хатангской седловины — обстановкой мощного субмеридионального сжатия. В пределах приподнятых структур мезозойские отложения перекрывают палеозойские с размывом кровли последних. Вопрос о формировании Ени-сей-Хатангского рифта более детально рассмотрен в работе [11].

Смена обстановки растяжения обстановкой сжатия с запада на восток объясняется вращательным движением по часовой стрелке плиты Карского микроконтинента при его взаимодействии с Сибирской платформой. Вращательные движения обусловлены геодинамической обстановкой. На западе карский блок удалялся от Сибирской платформы. Возникающая при этом обстановка растяжения обусловила формирование Енисей-Хатангской рифтовой системы4 [12, 13]. На востоке блок сближался с Сибирской платформой, что явилось причиной проявления обстановки сжатия. Скорость вращения Карского микроконтинента могла превышать скорость вращения Сибирской платформы, что и привело к различиям в геодинамической обстановке на западе и востоке Таймыра. При этом, в результате разгрузки сжимающих напряжений, сформировалась система высокоамплитудных взбросовых че-шуй (см. рис. 4).

Формирование положительных структур на территории Анабаро-Хатангской седловины обусловлено, по всей видимости, не только глубинными нарушениями земной коры, но и влиянием соляных толщ кембрийского и, возможно, девонского возраста. Внедрение в осадочный чехол огромного объема интрузий привело к разогреву пород, термальному увеличению объема и повышению пластичности соляных толщ.

Начиная с позднего триаса и до конца юрского периода территория развивалась в спокойной гео-динамической обстановке. Осадками заполнялись преимущественно отрицательные формы рельефа, происходило выравнивание территории.

В конце юры и начале мела территория Таймыра подверглась напряжениям субмеридионального сжатия, как и север Западной Сибири. Напряжения сжатия, возможно вызванные раскрытием Амера-зийского (Канадского) бассейна в Арктике [2], возникли на огромной по протяженности территории.

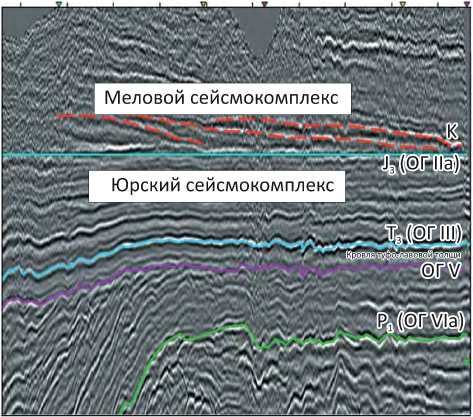

Явных проявлений интенсивного сжатия на рубеже юры и мела на территории Анабаро-Ха-тангской седловины по сейсмическим данным не наблюдается. Юрские породы в большинстве случаев согласно перекрываются отложениями мела. Однако вблизи границ бассейна меловые отложения контактируют с подстилающими породами юры по несогласной границе типа подошвенного прилегания, отмечаются маломощные очень пологие и протяженные образования клиноформного типа (рис. 7). Крупные взбросовые деформации, возникшие в триасе, к концу юры либо еще не были перекрыты осадками, либо вновь испытали воздымание и эрозию. Возможно, в это время также имела место реактивация соляно-купольной тектоники.

На протяжении практически всего мелового и палеогенового времени территория Таймыра формировалась в относительно спокойной геодина-мической обстановке. Происходило выравнивание рельефа, отложение и переотложение терригенного осадочного материала.

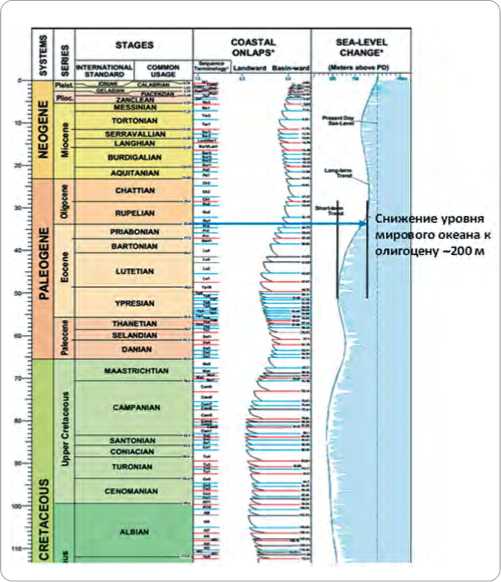

Последним наиболее значимым в истории Таймыра геодинамическим событием является обновление структурного строения осадочного чехла в палеогене, в котором можно выделить две стадии. Первая стадия характеризуется активизацией тектонических движений в обстановке субмеридионального сжатия. В конце палеогена происходит раскрытие Евразийского океана в Арктике [5], что и является причиной возобновления давления на территорию региона с севера — со стороны Карской плиты.

Вторая стадия обусловлена довольно резкой сменой климатических условий, связанных с резким падением уровня мирового океана (рис. 8).

Общее понижение уровня океана началось около 50 млн лет назад на рубеже ипрского и лютетско-го веков эоцена и достигло максимума в олигоцене (около 27 млн лет). За это время уровень мирового океана понизился в среднем на 180–200 м [14].

Эрозия верхней части осадочного чехла значительной толщины (см. рис. 3, 4) привела к снижению горного давления и разбалансированию давлений в куполах и мульдах соленосных толщ бассейна Ана-баро-Хатангской седловины, что вызвало реактивацию роста соляных куполов и диапиров.

Заключительная палеоген-неогеновая структурная перестройка и эрозия привели к формированию современного строения осадочного чехла.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ

Рис. 7. Пример несогласного залегания пород мелового возраста на юрских осадках в районе Журавлиного поднятия Анабаро-Хатангской седловины (фрагмент сейсмического профиля, выравнивание по кровле юрских пород)

Fig. 7. Example of discordant bedding of Cretaceous rocks on Jurassic sediments, area of Zhuravliny high, Anabar-Khatanga Saddle (fragment of seismic line; flattening to the Jurassic Top)

1941 1742 1543 1343 1145 947 748 549 349 150

Меловой сейсмокомплекс

K

J 3 (ОГ IIa)

Юрский сейсмокомплекс

T 3 (ОГ III)

Кровля туфо-лавовой толщи ОГ V

0 20 000 м

Регион Анабаро-Хатангской седловины характеризуется длительной и богатой на тектонические события историей развития. Учет истории региона в полной мере позволил оценить интенсивность разрушений уже сформированных ловушек УВ во время эпизодов тектонической активизации региона. Ловушки, деформация которых происходила после фаз интенсивного накопления УВ, могли быть разрушены. К таким объектам относятся антиклинали, рост которых приходится на заключительную палеоген-неогеновую стадию активизации. Ловушки древнего заложения, а также объекты, связанные с соленосными отложениями, могут быть не столь сильно подвержены влиянию тектонических перестроек и сохранить в себе больший объем УВ.

Заключение

На сегодняшний день довольно сложно дать точную оценку перспектив нефтегазоносности Анабаро-Хатангской седловины. Результаты глубокого бурения последних лет довольно неоднозначны. Неудачи при поиске залежей УВ могут быть связаны как со слабой изученностью региона, так и со сложным геологическим строением, недоучетом роли тектонических событий в истории развития.

Для минимизации возможных рисков следует иметь более полное представление о геологическом строении территории, особенно учитывая сложную и богатую на события геологическую историю развития региона исследований.

Рис. 8. Падение уровня мирового океана на глобальной эвстатической кривой (по материалам John W. Snedden and Chengjie Liu [14])

Fig. 8. Fall of Ocean level on the global eustatic diagram (according to John W. Snedden and Chengjie Liu [14])

В результате проведения палеотектонических реконструкций восстановлена история тектонического развития региона. Временной промежуток, охватывающий конец перми и начало триаса, является ключевым этапом в истории формирования осадочных бассейнов Енисей-Хатангского регионального прогиба и Анабаро-Хатангской седловины. На данном этапе, на фоне интенсивных проявлений траппового магматизма и внедрения большого количества мощных интрузий в осадочные породы, происходит образование собственно Енисей-Хатангского рифта и серии складчатых валов на территории Анабаро-Хатангской седловины. Формирование положительных структур на территории Анабаро-Хатангской седловины обусловлено, по всей видимости, не только глубинными нарушениями земной коры, но и влиянием соляных толщ кембрийского и, возможно, девонского возраста. Внедрение в осадочный чехол огромного объема интрузий привело к разогреву пород, термальному расширению и повышению пластичности соляных толщ. Последним значимым в истории Таймыра геодинамическим событием является обновление структурного строения осадочного чехла в палеогене в связи с раскрытием Евразийского океана в Арктике.

Анабаро-Хатангская седловина характеризуется достаточно сложным тектоническим строением. Фиксируются этапы роста и разрушения структур, формирование разломов и их дальнейшая реакти-

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY визация, а также эрозионные процессы. Перечисленные факторы оказывают сильное влияние на характер миграции и аккумуляцию УВ. Влияние особенностей соляной тектоники, траппового магматизма и в целом тектонической активности необходимо учитывать для корректной оценки данного региона на перспективность нефтегазоносности.

На основании вышеизложенного Анабаро-Ха-тангская седловина характеризуется длительной и сложной историей развития. Процессы тектонической активизации могли оказывать существенное и негативное влияние на сохранность уже сформированных залежей УВ. Ловушки, деформация которых происходила после фаз активной генерации УВ, могли быть разрушены. К таким объектам относятся структуры, рост которых приходится на заключительную палеоген-неогеновую стадию ак- тивизации. Ловушки древнего заложения, а также объекты, связанные с соленосными отложениями, могут быть не столь сильно затронуты тектоническими движениями и сохранить УВ.

Таким образом, исторические реконструкции развития территории позволяют выделить основные этапы тектонической активизации региона, определить время формирования ловушек УВ, а также оценить толщины эродированных осадков. Для определения перспектив нефтегазоносности региона необходимо привлечь технологию бассейнового моделирования, что позволит смоделировать процессы генерации, миграции и аккумуляции УВ, а также спрогнозировать зоны нефтегазонако-пления и оценить сохранность всех выделенных структур.

Список литературы Тектоническое строение и история развития Анабаро-Хатангской седловины

- Подарок от Роснефти. ГКЗ подтвердила запасы нового Центрально-Ольгинского месторождения на Хатанге [Электронный ресурс]. – Neftegaz.ru. – Режим доступа: https://neftegaz.ru/news/Geological-exploration/206300-podarok-ot-rosnefti-gkz-podtverdilazapasy-novogo-tsentralno-olginskogo-mestorozhdeniya-na-khatange (дата обращения: 30.01.2023).

- Верниковский В.А., Добрецов Н.Л., Метелкин Д.В., Матушкин Н.Ю., Кулаков И.Ю. Проблемы тектоники и тектонической эволюции Арктики // Геология и геофизика. – 2013. – Т. 54. – № 8. – С. 1083–1107.

- Верниковский В.А. Геодинамическая эволюция Таймырской складчатой области. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1996. – 202 с.

- Верниковский В.А., Неймарк Л.А., Пономарчук В.А. и др. Геохимия и возраст коллизионных гранитоидов и метаморфитов Карского микроконтинента (Северный Таймыр) // Геология и геофизика. – 1995. – Т. 36. – № 12. – С. 50–64.

- Хаин В.Е., Филатова И.Н., Полякова И.Д. Тектоника, геодинамика и перспективы нефтегазоносности восточно-арктических морей и их континентального обрамления // Труды Геологического института. – 2009. – Вып. 601. – 227 c.

- Метелкин Д.В., Верниковский В.А., Казанский А.Ю. Тектоническая эволюция Сибирского палеоконтинента от неопротерозоя до позднего мезозоя: палеомагнитная запись и реконструкции // Геология и геофизика. – 2012. – Т. 53. – № 7. – C. 883–899.

- Подурушин В.Ф. Тектоника и особенности нефтегазоносности Геофизического мезовала (север Западной Сибири) // Вести газовой науки. – 2014. – Т. 19. – № 3. – С. 82–88.

- Богданов Н.А., Хаин В.Е., Шипилов Э.В., Розен О.М. и др. Тектоническая карта морей Карского и Лаптевых и севера Сибири (масштаб 1:2 500 000): объяснительная записка // Тектоника и геодинамика: общие и региональные аспекты: мат-лы XXXI тектонического совещания (Москва, 1 января – 31 декабря, 1998 г.). – М.: ГЕОС, 1998. – Т. 1. – С. 58–60.

- Калинко М.К. Геология и нефтеносность полуострова Нордвик (Юрюнг-Тумус). – Л., М.: Главсевморпуть, 1953. – 167 с.

- Kuznetsov V.G. Riphean hydrocarbon reservoirs of the Yurubchen-Tokhom zone, Lena-Tunguska province // Journal of Petroleum Geology. – Т. 20. – № 4. – 1997. – С. 459–474. DOI: 10.1111/j.1747-5457.1997.tb00926.x

- Шуваев А.О., Мусихин К.В., Сабирьянова Р.Р. и др. Влияние особенностей тектонического развития Енисей-Хатангского регионального прогиба на эволюцию углеводородных систем // Электронная библиотека OnePetro, SPE-196942-MS. – 2019.

- Баженов М.Л., Моссаковский А.А. Горизонтальные перемещения Сибирской платформы в триасе, по палеомагнитным и геологическим данным // Геотектоника. – 1986. – № 1. – С. 59–69.

- Роль сдвиговой тектоники в структуре литосфер Земли и планет земной группы / Ред. П.C. Воpонов. – CПб.: Наука, 1997. – С. 591.

- John W. Snedden and Chengjie Liu. A Compilation of Phanerozoic Sea-Level Change, Coastal Onlaps and Recommended Sequence Designations // AAPG Bulletin № 40594. – 2010. – C. 43.