Тектоническое строение и история развития палеозойского комплекса Северного Каспия

Автор: Куницына И.В., Дердуга А.В., Никишин А.М., Короткова М.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Актуальные проблемы нефтегазовой геологии

Статья в выпуске: 3, 2020 года.

Бесплатный доступ

Северный Каспий и прилегающая суша расположены на юго-восточном окончании древней Восточно-Европейской платформы. В акватории выделяется крупнейшая отрицательная структура - Прикаспийская синеклиза, которая с юга ограничена Калмыцко-Устюртской системой палеозойских дислокаций. Основные перспективы нефтегазоносности Прикаспийской синеклизы связаны с карбонатными отложениями позднедевон-среднекаменноугольного возраста. Палеозойский разрез южной части Северного Каспия имеет сложное геологическое строение и не изучен бурением. Данные сейсморазведочных профилей 2D этой территории невозможно интерпретировать однозначно. В представленной статье внимание сконцентрировано на тектоническом строении и истории развития палеозойского комплекса южной части Северного Каспия. В акватории расположена Северо-Каспийская складчато-надвиговая зона, которая сформировалась в герцинскую и киммерийскую фазы складчатости. В данной зоне локализованы поднятия, которые, исходя из их литолого-стратиграфического строения и тектонической эволюции, могут являться ловушками нефти и газа

Северный каспий, прикаспийская синеклиза, калмыцко-устюртская система палеозойских дислокаций, тектоническое строение, история развития, карбонатная платформа, краевой прогиб, орогенез, коллизия

Короткий адрес: https://sciup.org/14128809

IDR: 14128809 | УДК: 551.73 | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-3-11-18

Текст научной статьи Тектоническое строение и история развития палеозойского комплекса Северного Каспия

Южная окраина Восточно-Европейской платформы расположена в акватории Северного Каспия. В ее осадочном чехле выделяется четыре крупных структурных этажа: подсолевой — палеозойский (от позднего девона до ранней перми, включая артин-ские отложения); солевой — кунгурский; надсолевой — позднепермотриасовый; надсолевой верхний — юрско-кайнозойский. Тектоническое строение надсолевого структурного этажа достаточно хорошо изучено и описано в литературе. Строение подсолевого структурного этажа в акватории дискуссионно, но именно с ним связаны основные перспективы нефтегазоносности. Палеозойский разрез южной части Северного Каспия имеет сложное геологическое строение. Данные сейсморазведочных профилей 2D этой территории невозможно интерпретировать однозначно. Кроме того, она недостаточно изучена бурением: на верхнедевон-среднека-менноугольные карбонатные отложения бурилась одна скважина — Сатпаев-PZ, которая, достигнув проектной глубины, вскрыла нижнепермские отложения.

Разработкой тектонического районирования подсолевого структурного этажа Северного Каспия и его обрамления занимались многие авторы ([1–3] и др.). Обобщая их данные, можно сделать вывод, что существует несколько тектонических схем подсолевого комплекса с принципиально разными концепциями строения области. В большинстве моделей границы структур I порядка не совпадают, отличаются положения и названия структурных элементов II и III порядков. Часто карты тектонического районирования региона по подсолевому комплексу построены без акваториальной части.

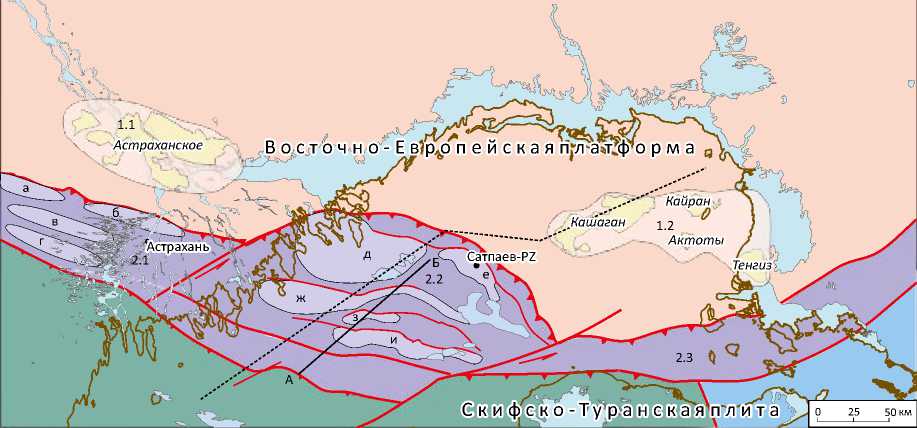

В работе казахстанских исследователей [2] приведена тектоническая схема по палеозойскому структурному этажу (рис. 1). В состав Прикаспийской синеклизы входят Астраханское, Атырауское и Жылыойское поднятия. Южнее выделяются Кара-кульско-Смушковская и Бозашинская системы дислокаций (последнюю в некоторых работах называют Северо-Каспийским поднятием, однако авторы статьи предлагают термин «Северо-Каспийская склад-чато-надвиговая зона»). В литературе часто можно встретить схемы, на которых границей между Ка-ракульско-Смушковской и Бозашинской системами дислокаций является региональный левосторонний сдвиг, хотя нет ни одного фактического подтверждения данного мнения. Южнее расположен Мангыш-лакский трог, представляющий собой пермотриасо-вый грабен.

Целью настоящей статьи является изучение тектонического строения и истории развития палеозойского комплекса Северного Каспия в связи с возможной нефтегазоносностью.

Тектоническое районирование Северо-Каспийского региона

За основу тектонического районирования была взята структурная карта по кровле башкирских отложений и использовались региональные данные по южному обрамлению Прикаспийской синеклизы.

Северный Каспий и прилегающая суша расположены на юго-восточном окончании древней Восточно-Европейской платформы. В ее пределах выделяется крупнейшая отрицательная структура I порядка — Прикаспийская синеклиза. Она характеризуется мощным развитием соленосной толщи нижней перми, широким распространением соляно-купольных форм и глубоким залеганием отложений подсолевого палеозоя. В пределах синеклизы в акватории Северного Каспия выделяется Жылыой-ское (Кашаган-Тенгизское) поднятие [4], где открыты месторождения Кашаган, Кайран и Актоты.

С юга Прикаспийская синеклиза ограничена Калмыцко-Устюртской системой палеозойских дислокаций I порядка, которая включает следующие структурные элементы: Каракульско-Смушковскую, Северо-Каспийскую и Южно-Эмбинскую складча-то-надвиговые зоны. Северо-Каспийская складчато-надвиговая зона расположена в акватории. В отличие от своего широтного обрамления, она не изучена бурением и имеет сложное строение, неоднозначно интерпретируемое по сейсмическим данным 2D.

Для детального изучения тектонического строения и истории развития Северо-Каспийской зоны необходимо рассмотреть строение расположенных на суше Каракульско-Смушковской и Южно-Эмбинской складчато-надвиговых зон.

Каракульско-Смушковская зона представляет собой узкую область взбросонадвиговых структур субширотного простирания протяженностью более 400 км и шириной 20–80 км. Данная зона приобрела характерный облик преимущественно в ранней перми в результате столкновения континентальных террейнов с краем Восточно-Европейского палеоконтинента. Надвиговая зона сложена молассовыми карбонатно-терригенными осадками, снесенными с орогена кряжа Карпинского в московско-артинское время [5]. Под молассовым комплексом залегают карбонатно-глинистые отложения верхнего девона – среднего карбона [6]. В Каракульско-Смушковской надвиговой зоне выделяются валы субширотного простирания: Каракульский, Джакуевский, Красноху-дукский и Смушковский [3]. Это типичные структуры сжатия: узкие, протяженные, асимметричные, осложненные надвигами и взбросами, при этом южные крылья складок пологие, северные — крутые [7].

Южно-Эмбинская зона разделяет Прикаспийскую синеклизу и Северо-Устюртскую впадину. В структурном плане это очень узкое (от нескольких до первых десятков километров шириной) погребенное инвер-

Рис. 1. Структурно-тектоническая карта акватории Каспийского моря (казахстанской части) и прилегающих территорий по палеозойскому комплексу [2]

Fig. 1. Structural and tectonic map of the Caspian Sea waters (Kazakhstan part) and neighbouring territories over the Palaeozoic sequence [2]

и 1 и 2 в 3 4 1-^1 5 Q 6 Ш 7

Границы ( 1 , 2 ): 1 — локальных структур, 2 — крупнейших тектонических элементов; контуры структурных элементов ( 3 , 4 ): 3 — приподнятых (поднятий, валов, антиклиналей), 4 — опущенных (прогибов); надвиги ( 5 , 6 ): 5 — региональные, 6 — прочие; 7 — региональные тектонические нарушения

Boundaries (1, 2): 1 — local structures, 2 — major tectonic elements; boundaries of structural elements (3, 4): 3 — upstanding (uplifts, swells, anticlines), 4 — downthrown (troughs); thrusts (5, 6): 5 — regional, 6 — other; 7 — regional tectonic deformations сионное поднятие (главная тектоническая подвижка произошла в каменноугольное время). От позднего франа до позднего визе этой зоне отвечал краевой прогиб. Сюда с Эмба-Северо-Устюртского массива и Магнитогорско-Мугоджарского террейна сносился обломочный материал, образуя терригенные молассы. На осадочных породах краевого прогиба залегают в основном мелководные карбонаты позднего визе – ранней перми или более глубоководные карбонатно-глинистые осадки [8].

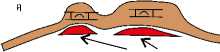

Логично предположить, что Северо-Каспийская складчато-надвиговая зона, как и Каракульско-Смуш-ковская, сформировалась в герцинскую (позднепалеозойскую) фазу складчатости в результате столкновения континентальных террейнов с южной окраиной Восточно-Европейского палеоконтинента. По результатам интерпретации сейсмических данных 2D Северо-Каспийская складчато-надвиговая зона имеет протяженность более 160 км и ширину 60–100 км. Палеозойские отложения осложнены надвигами и взбросами, при этом южные крылья складок пологие, северные — крутые. Отмечается субширотная ориентация выделяемых структурных элементов: Юж-но-Жамбайского, Сатпаевского, Каламкасморского, Мадининского и Нарынского валов (рис. 2). На юге Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны от- мечается резкое погружение палеозойских отложений. Таким образом, данная зона представляет собой складчато-надвиговую область с субширотной ориентацией структурных элементов (рис. 3).

История геологического развития

Представления о геологическом развитии региона достаточно неоднозначны. Приведем эволюцию Северо-Каспийского бассейна на основании результатов интерпретации сейсморазведочных данных и обобщения литературных материалов.

В истории исследуемого региона выделяют три фазы складчатых деформаций: герцинскую, киммерийскую и альпийскую, а также две фазы рифтинга: досреднедевонскую и раннетриасовую.

В досреднедевонское время на месте Прикаспийской синеклизы формировался рифтовый бассейн с грабенами и полуграбенами и накоплением мощного синрифтового комплекса осадков. Южный край Прикаспийского бассейна окаймлялся раннедевонским вулканическим поясом [6]. В позднем девоне останцы вулканической дуги образовали Астрахано-Актюбинскую зону поднятий, включавшую территории современных Астраханского и Жылыойского поднятий и, вероятно, Северо-Каспийской складчато-над-виговой зоны. Эти палеоподнятия послужили фунда-

Рис. 2. Временные сейсмический (A) и сейсмогеологический (B) разрезы через Северо-Каспийскую складчатую зону

Fig. 2. Seismic time section (A) and geoseismic section in time domain (B) across the North Caspian folded zone

А

Б

ЮЗ

СВ

t , мс

t , мс

A

B

K

J

10 км

СВ

Pikg

Нарынский вал

Мадининский вал

Каламкасоморский вал

10 км

ментом для дальнейшего образования карбонатных платформ, рост которых начался в позднем девоне (рис. 4). Данный этап продолжался в каменноугольное время и характеризовался различной интенсивностью карбонатообразования и небольшими перерывами в осадконакоплении.

Развитие территории современной Южно-Эм-бинской надвиговой зоны было иным. От позднего франа до позднего визе этой территории отвечал краевой прогиб. Здесь накапливались терригенные молассы. В конце визейского века завершилось сближение Устюртского террейна с краем Восточно-Европейского палеоконтинента. Оно сопровождалось интенсивными деформациями сжатия верхнеде-вон-нижнекаменноугольного терригенного комплекса Южно-Эмбинской зоны и излиянием андезитовых лав. В результате этих процессов инверсионный

Южно-Эмбинский мегавал ограничил с юго-востока Прикаспийский бассейн [9].

В Каракульско-Смушковской зоне по результатам бурения установлены мощные (до 1,5 км) мол-лассовые толщи московско-гжельского возраста. Вероятно, в это время произошла первая фаза складчатости в пределах Донбасско-Бузачинской системы (современный кряж Карпинского), связанная с коллизией континентальных террейнов с Восточно-Европейским палеоконтинентом. Формирование орогена сопровождалось образованием предгорного прогиба в районе современной Каракульско-Смуш-ковской складчато-надвиговой зоны. Ассельско-ар-тинские отложения в Каракульско-Смушковской зоне представлены толщей терригенных пород (молассовая формация мощностью до 1,3 км по данным бурения), которые с угловым несогласием залегают

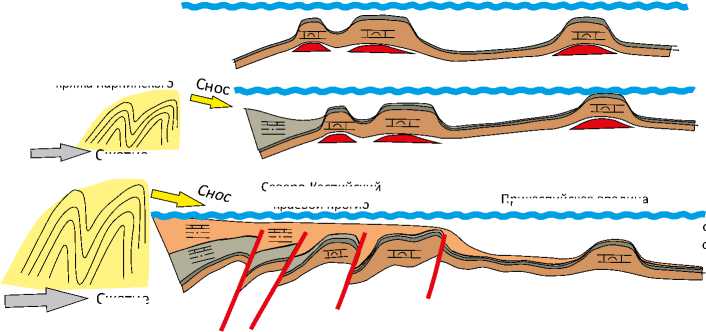

Рис. 3. Схема тектонического районирования по кровле подсолевых отложений

Fig. 3. Tectonic zoning map over the Top of the subsalt formations

а

Кайран^

Кашаган

в

Актоты

Астр

г

д

Тенгиз

ж

з

и

А

Скифско-Тура нская пл ита

1.1

Астраханское

0 25 50 км

Сатпаев-PZ е

ВосJточно-Ев р , опейская п f лаатформа

□1 □ 2 о 3 о 4 о 5 о 6 и 7 и 8 □9

10 Сатпаев-PZ 11 1/^1 12 EZ3 13

1 — Прикаспийская синеклиза; 2 — поднятия (1.1 — Астраханское, 1.2 — Жылыойское); 3 — Калмыцко-Устюртская система палеозойских дислокаций; 4 — складчато-надвиговые зоны (2.1 — Каракульско-Смушковская (а — Каракульский вал, б — Джакуевский вал, в — Смушковский вал, г — Краснохудукский вал), 2.2 — Северо-Каспийская складчато-надвиговая зона (д — Южно-Жамбайское поднятие, е — Сатпаевский (Жетысуйский) вал, ж — Каламкасморский вал, з — Мадининский вал, и — Нарынский вал), 2.3 — Южно-Эмбинская); 5 — кряж Карпинского; 6 — Устюртская синеклиза; 7 — региональные надвиги; 8 — разрывные нарушения; месторождения в отложениях ( 9 , 10 ): 9 — мезозоя, 10 — палеозоя; 11 — скв. Сатпаев-PZ; местоположения разрезов ( 12 , 13 ): 12 — см. на рис. 2, 13 — см. на рис. 4

1 — Caspian Syneclise; 2 — uplifts (1.1 — Astrakhansky, 1.2 — Zhylyoisky); 3 — Kalmyk-Ust’yurtsky system of Palaeozoic dislocations; 4 — fold and thrust zones (2.1 — Karakul’sky-Smushkovsky (а — Karakul’sky Swell, б — Dzhakuevsky Swell, в — Smushkovsky Swell, г — Krasnokhuduksky Swell), 2.2 — North Caspian fold and thrust zone (д — South Zhambaisky Uplift, е — Satpaevsky (Zhetysuisky) Swell, ж — Kalamkasmorsky Swellл, з — Madininsky Swell, и — Narynsky Swell), 2.3 — South Embinsky); 5 — Karpinsky Ridge; 6 — Ust’yurtsky Syneclise; 7 — regional thrusts; 8 — faults; fields in the formations ( 9 , 10 ): 9 — Mesozoic, 10 — Palaeozoic; 11 — Satpaev-PZ well; location of cross-section lines ( 12 , 13 ): 12 — see in Fig. 2, 13 — see in Fig. 4

на складках, сложенных московско-верхнекаменноугольными отложениями.

Такое взаимоотношение свидетельствует о следующей фазе складчатости Донбасско-Бузачинской системы на рубеже карбона и перми. Именно на это время приходится главная фаза инверсии тектонических движений на месте современного кряжа Карпинского [8].

В Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоне на верхнедевон-среднекаменноугольные карбонатные отложения пробурена только одна скважина — Сатпаев-PZ (2017). На проектной глубине 3505 м целевые отложения не встречены, скважина остановлена в нижнепермских породах. По данным компании IHS Markit, вскрыты первые сотни метров эвапоритов и более 1 км ассельско-артинских отложений, представленных преимущественно глинами с прослоями глубоководных карбонатов. На юго-вос- токе Прикаспийской синеклизы по сейсмическим данным фиксируются увеличенные толщины ассель-ско-артинских отложений, которые также связаны с формированием краевого прогиба.

Таким образом, предполагается, что в московско-позднекаменноугольное время южная часть современной Северо-Каспийской складчато-над-виговой зоны представляла собой продолжение Каракульско-Смушковского краевого прогиба, сформировавшегося в результате орогенеза на месте современного кряжа Карпинского. На рубеже позднего карбона и ранней перми происходит тектоническая активизация в регионе (столкновение континентальных террейнов с южной окраиной Восточно-Европейского палеоконтинента). Началось формирование Калмыцко-Устюртской системы палеозойских дислокаций. В ассельско-артинское время вся территория современной Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны и юго-восточная часть

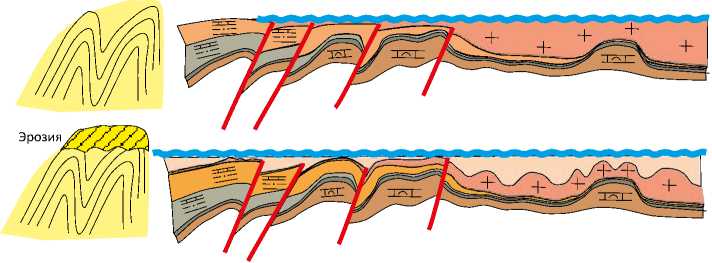

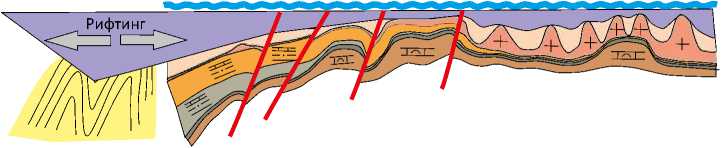

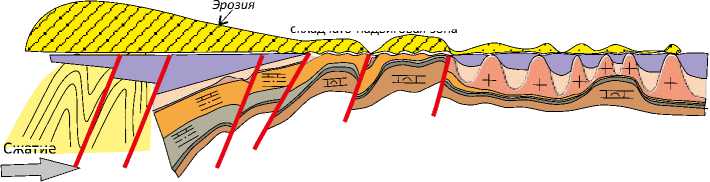

Рис. 4. Схема развития палеозойского комплекса в Северном Каспии

Fig. 4. Scheme of the Palaeozoic sequence occurrence in the North Caspian

ЮЗ

СВ

Северо-Каспийское поднятие

Прика ая впадина

Органогенные Южно-Жамбайская Кашаган постройки платформа

Уровень моря

Останцы вулканической дуги (Астрахакая зона поднятий)

Ороген кряжаКарпинского

Сжатие

Сжатие

Северо-й краиб

Прикаспийская впадина

D3

морской бассейн с карбонатным осадконакоплением, на останцах вулканической дуги росли постройки

C1-C2b морской бассейн с карбонатным осадконакоплением

C2m-C3

первая фаза складчатости орогена кряжа Карпинского, морской бассейн с терригенно-карбонатным осадконакоплением

Pias-ar основная фаза складчатости орогена кряжа Карпинского, формирование складок в Северо-Каспийском краевом прогибе

p1kg закрытие бассейна, накопление эвапоритовой формации

P2

морской бассейн с терригенным осадконакоплением, соляная тектоника

T рифтинг, сбросы в южной части, соляная тектоника

Прикаспийская синеклиза складчато-надвиговая зона

Сжатие

микроконтинент Киммерия столкнулся с Евразийским материком, закрытие Палеотетиса, эрозия Северо-Каспийской

складчато-надвиговой зоны, соляная тектоника

Отложения ( 1 – 7 ): 1 — D 3 , 2 — C 1 –C 2 b, 3 — C 2 m–C 3 , 4 — P 1 as–ar, 5 — P 1 kg, 6 — P 2 , 7 — T.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 3

Formations ( 1 – 7 ): 1 — D 3 , 2 — C 1 –C 2 b, 3 — C 2 m–C 3 , 4 — P 1 as–ar, 5 — P 1 kg, 6 — P 2 , 7 — T.

For other Legend items see Fig. 3

акватории Прикаспийской синеклизы представляли краевой прогиб.

К началу кунгурского века бассейн осадконакопления в пределах современной Прикаспийской синеклизы стал изолированным, в нем отлагались эвапориты, которые практически полностью нивелировали рельеф глубоководной впадины.

В поздней перми в пределах современной Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны терригенные отложения заполняли пониженные формы рельефа. На территории Прикаспийской синеклизы под давлением толщи молодых осадков начался рост соляных диапиров.

В раннем триасе на юге исследуемой территории происходил рифтинг, вероятно в связи с задуговым растяжением [10]. В конце триаса Ирано-Афганские и Закавказский террейны (микроконтинент Киммерия) столкнулись с Евразийским материком, что обусловило закрытие Палеотетиса, начало процессов коллизии [11]. Последние привели к регрессии Каспийского морского бассейна, в результате которой был глубоко размыт верхнекаменноугольно-триа-совый комплекс и ускорился рост соляных куполов. Складчато-надвиговые деформации значительно осложнились сдвиговыми перемещениями. На месте современных Каракульско-Смушковской, Северо-

Каспийской и Южно-Эмбинской зон сформировалась горная система с последующим проявлением в их пределах процессов эрозии. Размыв отложений достигал нескольких километров.

Активизация тектонических движений в юрско-четвертичное время практически не оказала влияния на строение палеозойского структурного этажа, в котором происходили лишь малоамплитудные смещения по существующим тектоническим нарушениям.

Заключение

В результате проведенных исследований составлена единая тектоническая схема подсолевого комплекса Северного Каспия и обрамляющей суши, которая логично объединяет сухопутные и морские фрагменты южного обрамления Прикаспийской синеклизы. Она базируется на едином подходе к геологическому развитию территории и аналогии в формировании одноранговых тектонических элементов (Северо-Каспийская, Каракульско-Смушковская и Южно-Эмбинская складчато-надвиговые зоны).

В Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоне локализованы поднятия, которые, исходя из их литолого-стратиграфического строения и тектонической эволюции, могут являться ловушками нефти и газа.

Список литературы Тектоническое строение и история развития палеозойского комплекса Северного Каспия

- Глумов И.Ф., МаловицкийЯ.П., Новиков А.А., Сенин Б.В. Региональная геология и нефтегазоносность Каспийского моря. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2004. - 342 с.

- Байымбетов А.Ж., Битеуова С.А., Джамикешев А.М., Досмухамбетов М.Д., Жолтаев Г.Ж., Исказиев К.О., Марабаев Ж.Н., Утегали-ев С.А. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Северного и Среднего Каспия. - Астана: Арт Трибуна, 2005. - 194 с.

- Гулиев И.С., Федоров Д.Л., Кулаков С.И. Нефтегазоносность Каспийского региона. - Баку: Nafta-Press, 2009. - 409 с.

- Гулиев И.С., Левин Л.Э., Федоров Д.Л. Углеводородный потенциал Каспийского региона (системный анализ). - Баку: Nafta-Press, 2003. - 127 с.

- Афанасенков А.П., Скворцов М.Б., Никишин А.М., Мурзин Ш.М., Поляков А.А. Геологическая история и нефтяные системы Северного Каспия // Вестник Московского университета. Серия 4. Геология. - 2008. - № 3. - С. 3-10.

- Волож Ю.А., Парасына В.С. Астраханский карбонатный массив. Строение и нефтегазоносность. - М.: Научный мир, 2008. - 221 с.

- Пыхалов В.В. Новые данные о геодинамических особенностях формирования кряжа Карпинского // Вестник АГТУ. - 2008. - № 6. -С. 96-100.

- Тулегенова Г., Сеитов Н.С. Тектоническое районирование и геодинамические условия формирования структур Северокаспийского нефтегазоносного региона // Известия НАН РК. Серия геология и технические науки. - 2016. - Т. 2. - № 416. - С. 5-16.

- Абилхасимов Х.Б. Особенности формирования природных резервуаров палеозойских отложений Прикаспийской впадины и оценка перспектив их нефтегазоносности. - М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2016. - 244 с.

- Никишин А.М., Циглер П.А., Панов Д.И., Фокин П.А. Позднепалеозойская, мезозойская и кайнозойская тектоническая история и геодинамика южной части Восточной Европы. - М.: Геокарт, ГЕОС, 2005. - 163 с.

- Хаин В.Е., Попков В.И., Воскресенский И.А., Короновский Н.В., ЛевинЛ.Э., Мирзоев Д.А., Пирбудагов В.М., Сенин Б.В., Юдин В.В. Тектоника южного обрамления Восточно-Европейской платформы. Объяснительная записка к тектонической карте Черноморско-Каспийского региона. Масштаб 1: 2 500 000. - Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2009. - 213 с.