Тектоника Бузачинской зоны нефтегазонакопления на западе Туранской плиты

Автор: Попков В.И., Попков И.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей нефти и газа

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

В последние годы появляется все больше свидетельств наличия в чехле платформ дислокаций, образовавшихся под воздействием сил бокового сжатия. Одним из таких районов является Бузачинский свод, располагающийся в западной части Туранской плиты. Проведенные исследования показали, что локальные поднятия платформенного чехла, содержащие в ряде случаев крупные скопления углеводородов, сформированы в обстановке периодически проявлявшегося тангенциального сжатия. В плане они совпадают с фронтальными частями тектонических чешуй и пологих надвигов в триас-палеозойском комплексе пород, претерпевших интенсивную складчатость в предъюрское время. Детально описана морфология дислокаций и история их развития. Установленные закономерности строения и площадного распространения дислокаций позволили решить практические задачи, касающиеся условий формирования скоплений нефти и газа, направлений миграции и вероятных зон генерации углеводородов. Полученные результаты могут быть использованы при определении дальнейших направлений геолого-разведочных работ в регионе

Антиклинали, надвиги, тангенциальное сжатие, ловушки нефти и газа

Короткий адрес: https://sciup.org/14133467

IDR: 14133467 | УДК: 551.24:553.982 | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-2-5-18

Текст научной статьи Тектоника Бузачинской зоны нефтегазонакопления на западе Туранской плиты

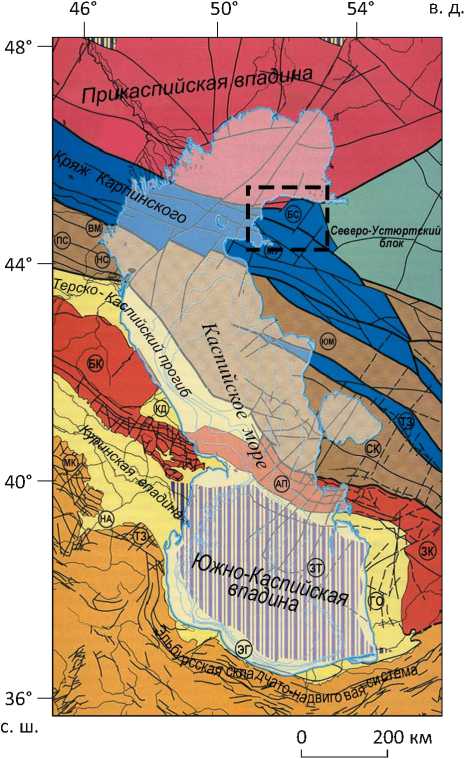

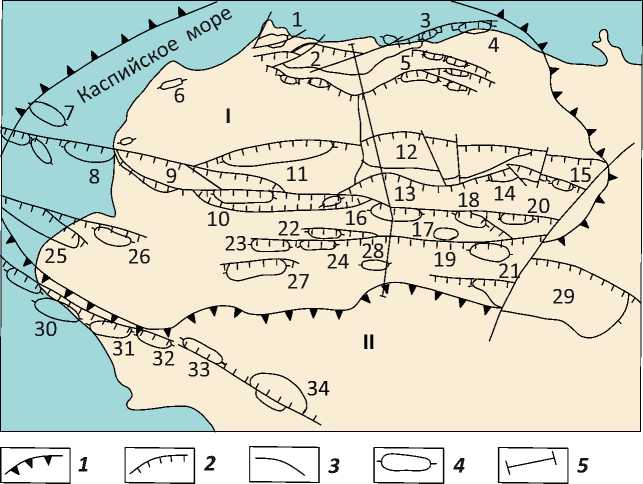

Бузачинская зона нефтегазонакопления приурочена к одноименному своду, располагающемуся на одноименном полуострове, где происходит сочленение крупных тектонических элементов: Северо-Устюртского докембрийского массива, Центрально-Мангышлакской раннекиммерийской складчатой зоны эпигерцинской Туранской плиты и Прикаспийской синеклизы древней ВосточноЕвропейской платформы (рис. 1).

Глубинное строение региона, местоположение границ и характер сочленения этих разновозрастных структур были подробно рассмотрены в предшествующих работах [1–4]. Бузачинский свод, выделяемый в отложениях платформенного чехла, представляет собой наложенную структуру по отношению к более древним комплексам.

Платформенные отложения, в которых открыты крупные скопления нефти и газа, имеют высокую степень геолого-геофизической изученности.

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 1. Тектоническая карта Каспийского региона (по данным [5] с изменениями и дополнениями)

Fig. 1. Tectonic map of Caspian region, modified and supplemented after [5]

Усл. обозначения к рис. 1

Legend for Fig. 1

МК — складчатая система Малого Кавказа, НА — Нижне-Араксинский прогиб, ТЗ — Талышская зона, ЭГ — Эльбурс-ско-Горганский передовой прогиб, ЗТ — Западно-Туркменский прогиб, ГО — Гограньдаг-Окаремская зона

1 — study areas; basement of platform areas ( 2 – 5 ): 2 — Early Precambrian (a — land, b — sea), 3 — Baikalian, 4 — Hercynian (a — land, b — sea), 5 — early Cimmerian (a — land, b — sea); Alpine fold-and-nappe systems ( 6 , 7 ): 6 — Greater Caucasus and Kopet Dag (a — land, b — sea), 7 — Lesser Caucasus, Talysh Mountains, Alborz; 8 — foredeeps, troughs, and depressions (a — land, b — sea); 9 — depressions underlain by oceanic crust; 10 — faults at boundaries between large structures; 11 — other large faults. Tectonic structures : БС — Buzachi Arch, МУ — Mangyshlak – Central Ustyurt Zone, ЮМ — South Mangyshlak – Ustyurt trough system, ТЗ — Tuarkyr Zone, СК — Middle Caspian – Kara-Bogaz anteclise, ВМ — East Manych trough, ПС — Near-Kuma uplift system, НС — Nogai structural scarp, БК — Greater Caucasus fold system, КД — Kusary–Divichi trough, АП — Apsheron – Near Balkhan Zone, ЗК — West Kopet Dag Zone, МК — Lesser Caucasus fold system, НА — Lower Aras trough, ТЗ — Talysh Zone, ЭГ — Alborz – Gorgan foredeep, ЗТ — West Turkmenian trough, ГО — Gograndag – Okarem Zone

ИИ

|

a |

b |

|

a |

b |

1 — район исследований; фундамент платформенных областей ( 2 – 5 ): 2 — раннедокембрийский (a — суша, b — море), 3 — байкальский, 4 — герцинский (a — суша, b — море), 5 — раннекиммерийский (a — суша, b — море); альпийские складчато-покровные системы ( 6 , 7 ): 6 — Большой Кавказ и Копетдаг (a — суша, b — море), 7 — Малый Кавказ, Талыш, Эльбурс; 8 — передовые прогибы и впадины (a — суша, b — море); 9 — впадины с корой океанического типа; 10 — разрывные нарушения, соответствующие границам крупных структур; 11 — прочие важные разрывные нарушения.

Важнейшие структуры : БС — Бузачинский свод, МУ — Мангышлакско-Центрально-Устюртская зона, ЮМ — Юж-но-Мангышлакско-Устюртская система прогибов, ТЗ — Туаркырская зона, СК — Среднекаспийско-Карабогазская антеклиза, ВМ — Восточно-Манычский прогиб, ПС — Прикумская система поднятий, НС — Ногайская ступень, БК — складчатая система Большого Кавказа, КД — Кусаро-Дивичинский прогиб, АП — Апшероно-При-балханская зона, ЗК — Западно-Копетдагская зона,

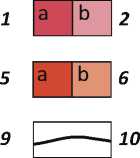

Продуктивность связана с отложениями среднеюрского и раннемелового возраста, в которых открыты месторождения Каражанбас, Северные Бу-зачи, Каламкас, Северный Каражанбас, Каратурун, Жалгизтобе, Каратурун Морской, Арман, Карату-рун Восточный. Глубина обнаружения залежей УВ составляет от 220 до 1000 м. Принадлежат они к зоне нефтегазонакопления кряжа Карпинского [6] (рис. 2).

Нефти, независимо от глубины залегания месторождения, высокосмолистые (18–30 %), тяжелые (0,9–0,91 т/м3), сернистые (до 2 %), недонасыще-ны газом и имеют низкую температуру застывания. По характеру насыщающего флюида месторождения относятся к нефтяным и газонефтяным. В северном направлении по мере погружения продуктивных горизонтов в меловом разрезе появляются газовые залежи, а в верхних горизонтах юры — небольшие газовые шапки (месторождения Каламкас, Арман), снижается плотность — нефти от 0,9410–0,9446 г/см3 на месторождении Каражанбас до 0,9006–0,9221 г/см3 на месторождении Каламкас. Вниз по разрезу, как правило, уменьшаются размеры залежей, их высота и коэффициент заполнения ловушек по соответствующему горизонту.

Месторождения Бузачинского свода находятся в северной и центральной его частях, локализованы в антиклинальных складках субширотного простирания, в той или иной степени осложненных разрывами, в том числе высокоамплитудными. В южных районах свода, несмотря на значительный объем глубокого бурения, аналогичные структурные элементы оказались пустыми.

Гораздо меньше сведений имеется о структуре подстилающих триасовых и палеозойских отложе-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

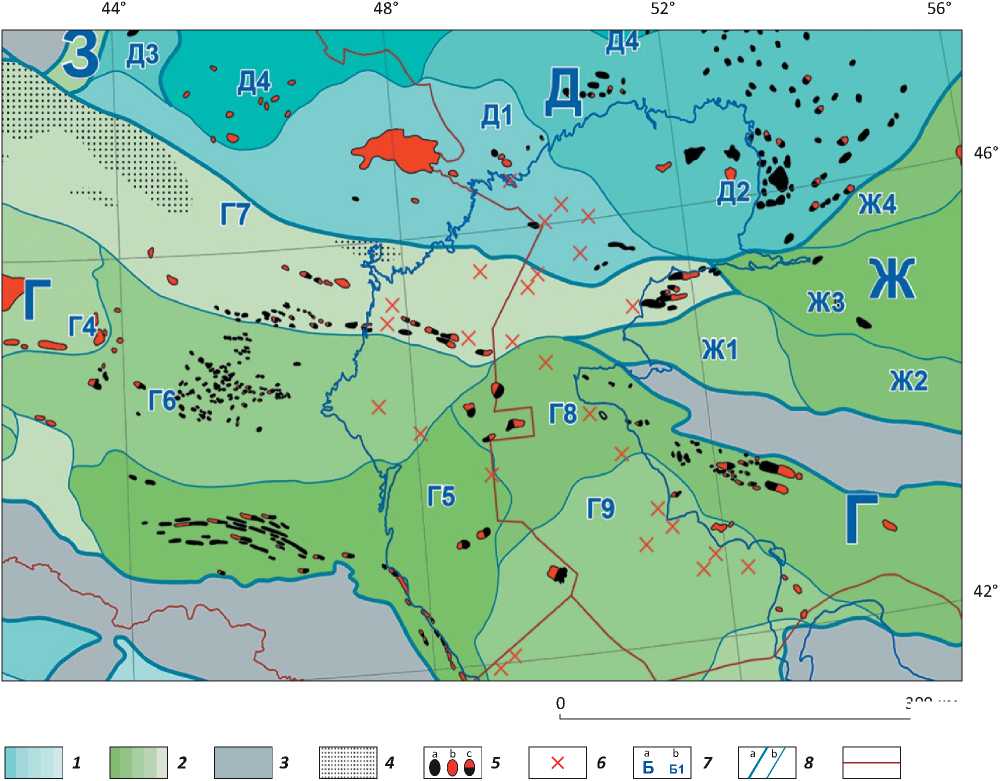

Рис. 2. Схема нефтегазоносных провинций и областей Каспийского региона (по данным [6] с изменениями) Fig. 2. Scheme of petroleum provinces and areas of the Caspian region (modified from [6])

300 км

-

1 — нефтегазоносные провинции перикратонных погружений и крупных альпийских впадин; 2 — нефтегазоносные провинции и области подвижных платформ; 3 — бесперспективные области за пределами провинций; 4 — перспективные зоны в пределах провинций; 5 — месторождения (a — нефти, b — газа и конденсата, c — смешанного состава); 6 — площади, на которых не получен положительный или коммерчески значимый результат; 7 — индексы (a — нефтегазоносных провинций, b — нефтегазоносных областей); границы ( 8 , 9 ): 8 — a — нефтегазоносных провинций, b — нефтегазоносных областей, 9 — государств и национальных зон морского недропользования.

Нефтегазоносные провинции и области : Г — Причерноморско-Северо-Кавказско-Магышлакская (Г4 — Центрально-Пред-кавказская, Г5 — Терско-Каспийская, 6Г — Восточно-Предкавказская, 7Г — кряжа Карпинского, 8Г — Южно-Мангышлак-ская, 9Г — Центрально-Каспийская, 10Г — Западно-Карабогазская); Д — Прикаспийская (Д1 — Астрахано-Калмыцкая, Д2 — Южно-Эмбинская, Д3 — Волгоградско-Карачаганакская, Д4 — Центрально-Прикаспийская); Ж — Арало-Устюртская (Ж1 — Южно-Бузачинская, Ж2 — Яркимбай-Астауойская, Ж3 — Бейнеуская, Ж4 — Мынсуалмасская)

-

1 — petroleum provinces of cratonic-margin plunges and large Alpine depressions; 2 — petroleum provinces and areas of mobile platforms; 3 — areas lacking in prospects outside provinces; 4 — promising zones within provinces; 5 — fields (a — oil, b — gas and condensate, c — mixed); 6 — areas showing neither positive nor commercially minded results; 7 — indices (a — petroleum province, b — petroleum area); boundaries ( 8 , 9 ): 8 — a — petroleum province, b — petroleum area, 9 — states and national zones of marine subsoil management.

Petroleum provinces and areas: Г — Black Sea – North Caucasian – Magyshlaksky (Г4 — Central North-Caucasian, Г5 — Tersky – Caspian, Г6 — East North-Caucasian, Г7 — Karpinsky ridge, Г8 — South Mangyshlaksky, Г9 — Central Caspian, Г10 — West Karabogazsky); Д — Caspian (Д1 — Astrakhano-Kalmytsky, Д2 — South Embinsky, Д3 — Volgogradsko-Karachaganaksky, Д4 — Central Caspian); Ж — Aral-Ustyurtsky (Ж1 — South Buzachinsky, Ж2 — Yarkimbai-Astauoysky, Ж3 — Beineusky, Ж4 — Mynsualmassky)

ний. Сейсморазведка разных лет зафиксировала сложную волновую картину с отсутствием регионально-выдержанных ОГ в доюрском разрезе, что является следствием высокой дислоцированности доплитных комплексов [7]. Несмотря на то, что триасовые и палеозойские отложения вскрыты многими скважинами, залежей нефти и газа в них не обнаружено.

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

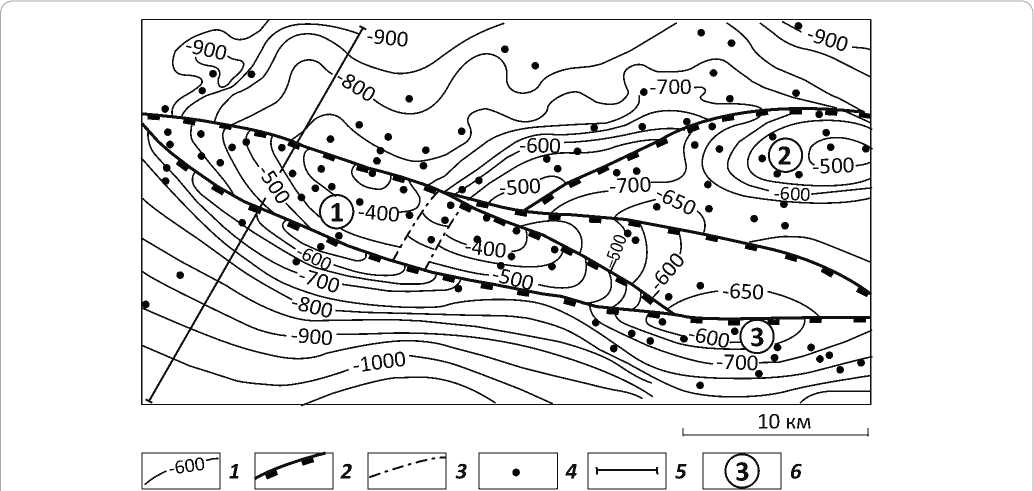

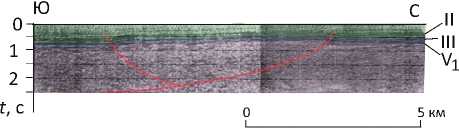

Рис. 3. Тектоническая схема п-ова Бузачи

-

Fig. 3. Tectonic framework of Buzachi peninsula

1 — границы Бузачинского свода; 2 — надвиги; 3 — сдвиги; 4 — платформенные антиклинали: : 1 — Арман, 2 — Калам-кас, 3 — Каратурун-море, 4 — Суюкты, 5 — Каратурун, 6 — Култай, 7 — Бузачи-море, 8 — Каражанбас-море, 9 — Кара-жанбас, 10 — Жалгизтобе, 11 — Северные Бузачи, 12 — Жаманорпа, 13 — Северная Бесоба, 14 — Акорпа, 15 — Жалзак, 16 — Жапалак, 17 — Бесоба, 18 — Киныткты, 19 — Жарылгас, 20 — Айсор, 21 — Северный Кызан, 22 — Северный Тасбас, 23 — Западный Тасбас, 24 — Тасбас, 25 — Долгинец, 26 — Северный Долгинец, 27 — Алатобе, 28 — Западный Кызан, 29 — Кызан-Акшимрау, 30 — Торлун-море, 31 — Западный Торлун, 32 — Торлун, 33 — Акмола, 34 — Кошак; 5 — линия сейсмического разреза

-

1 — boundaries of Buzachinsky arch; 2 — thrusts; 3 — strike-slip faults; 4 — platform anticlines (1 — Arman, 2 — Kalamaks, 3 — Karaturun-sea, 4 — Suyukty, 5 — Karaturun, 6 — Kultai, 7 — Buzachi-sea, 8 — Karazhanbas-sea, 9 — Karazhanbas, 10 — Zhalgiztobe, 11 — North Buzachi, 12 — Zhamanorpa, 13 — North Besoba, 14 — Akorpa, 15 — Zhalzak, 16 — Zhapalak, 17 — Besoba, 18 — Kinytkty, 19 — Zharylgas, 20 — Aisor, 21 — North Kyzan, 22 — North Tasbas, 23 — West Tasbas, 24 — Tasbas, 25 — Dolginets, 26 — North Dolginets, 27 — Alatobe, 28 — West Kyzan, 29 — Kyzan-Akshimrau, 30 — Torlun-sea, 31 — West Torlun, 32 — Torlun, 33 — Akmola, 34 — Koshak); 5 — line of seismic section

Целью данной работы было изучение тектонического строения юрско-палеогеновых отложений, слагающих платформенный чехол, а также подстилающих верхнепалеозой-триасовых толщ, морфологии и условий образования развитых в них складчатых и разрывных дислокаций. Основываясь на полученных результатах, предпринята попытка определить роль тектонического фактора в формировании скоплений нефти и газа в пределах Бузачинского свода, объяснить закономерности их пространственного распространения и, тем самым, решить некоторые нефтегеологические вопросы.

В основу исследований положены материалы глубокого и структурно-картировочного бурения, геологической съемки, сейсморазведки, данные о строении месторождений, геохимии нефти и рассеянного ОВ. Выполнены необходимые структурные и палеотектонические построения.

Результаты исследований

Основные структуры платформенного чехла п-ова Бузачи — одноименный свод и располагающийся южнее Южно-Бузачинский прогиб. Осложняющие их локальные поднятия сгруппированы в несколько субширотных антиклинальных линий, примыкающих с юга к надвигам (рис. 3). Рассмотрим более подробно особенности строения дислокаций на примере наиболее изученных структур.

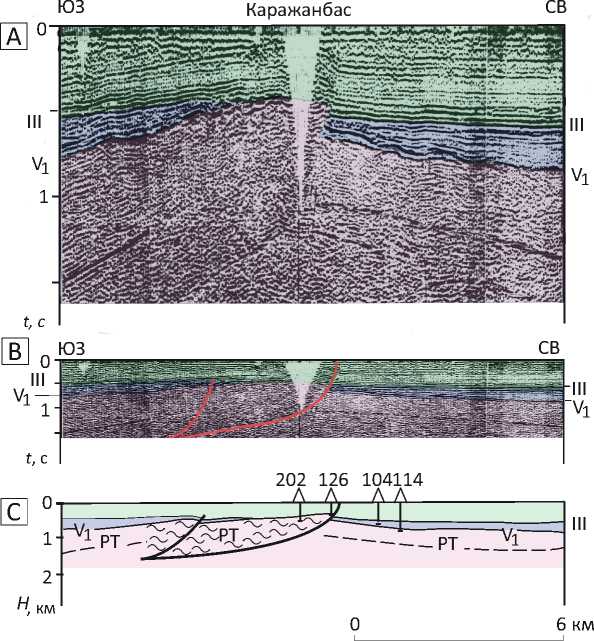

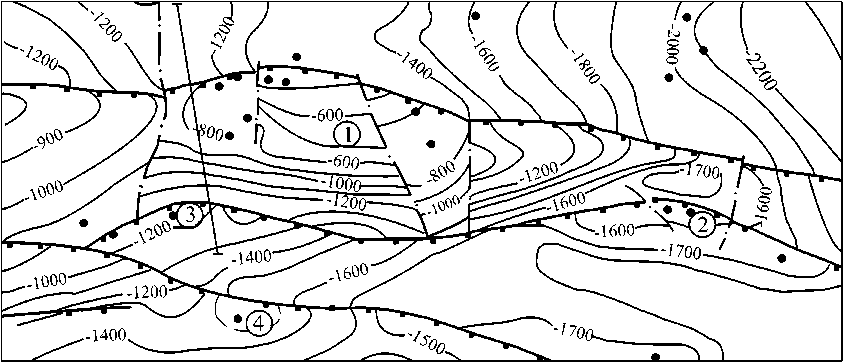

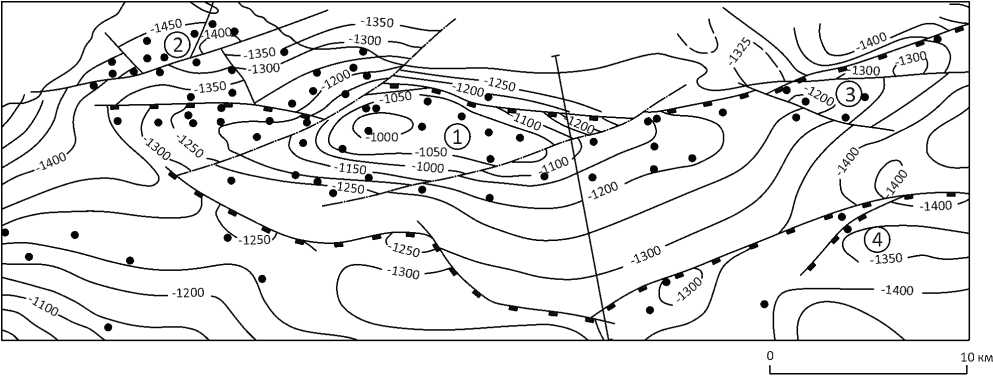

Локальное поднятие Каражанбас (см. рис. 3) представляет собой полуантиклиналь, примыкающую с юга к крупному разрывному нарушению, которое рассекает центральную часть Бузачинского свода. Надвиг выгнут к северо-северо-востоку. Ядро складки сложено нижнеальбскими породами и обрамлено среднеальбскими отложениями. В своде юрские отложения полностью уничтожены эрозией в преднеокомское время, а мощность меловых образований значительно сокращена. В лежачем блоке скачкообразно увеличиваются мощность и стратиграфическая полнота разреза (рис. 4, 5). Подобная ситуация имеет место и на всех других структурах.

По подошве юры размеры складки 28 × 6 км, амплитуда 200 м, вертикальное смещение по контролирующему надвигу достигает 300 м. Вверх по разрезу амплитуда смещения уменьшается, составляя по подошве неокомских отложений 160 м, аптских 120 м, альбских 100 м.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 4. Структурная карта по подошве юрских отложений (антиклинали Каражанбас и Северные Бузачи) Fig. 4. Depth map over the Jurassic Bottom covering (Karazhanbas and North Buzachi anticlines)

1 — стратоизогипсы, м; 2 — надвиги; 3 — сдвиги; 4 — скважины; 5 — линия сейсмического разреза (см. рис. 5); 6 — антиклинали (1 — Каражанбас, 2 — Северные Бузачи, 3 — Жалгизтобе)

1 — structure contour, m; 2 — thrust; 3 — strike-slip fault; 4 — well; 5 — line of seismic section (see Fig. 5); 6 — anticlines (1 — Karazhanbas, 2 — North Buzachi, 3 — Zhalgiztobe)

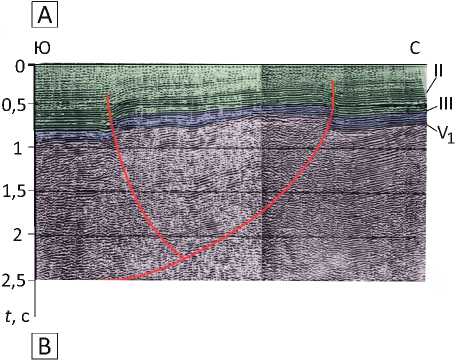

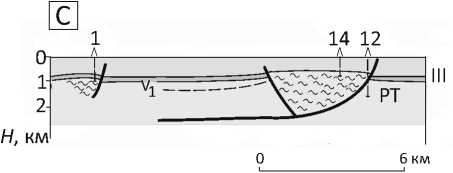

Рис. 5. Сейсмический временной (A, B) и сейсмогеологический (C) разрезы через антиклиналь Каражанбас Fig. 5. Seismic time section (A, B) and geoseismic section (C) across Karazhanbas anticline

-

1 — основные и второстепенные отражающие горизонты (III — подошва мела, V1 — подошва юры); 2 — надвиги; 3 — участки интенсивно дислоцированных отложений пермотриаса; 4 — скважины.

На разрезе A вертикальный масштаб «растянут» относительно горизонтального примерно в 3,5 раза; на разрезах B и C отношение масштабов 1:1

-

1 — primary and secondary reflectors (III — Cretaceous Bottom, V1 — Jurassic Bottom);

-

2 — thrust; 3 — areas of highly faulted and folded Permian-Triassic deposits; 4 — well.

Vertical scale in the A section is “expanded” by approximately 3.5 relative to the horizontal one; in B and C sections the scales are equal

0 FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Часть южного крыла поднятия Каражанбас взброшена относительно северной, вертикальная составляющая амплитуды смещения по подошве юрских отложений 50–60 м. Тектонические нарушения разрывают консолидированные отложения юры и мела и погребены под рыхлыми четвертичными осадками. Поверхности надвигов наклонены к югу и заметно выполаживаются в доюрской части разреза (см. рис. 5).

Свод поднятия рассечен еще несколькими малоамплитудными разрывами, не доходящими, однако, до дневной поверхности. Отложения пермо-триаса во фронтальной части надвига интенсивно перемяты, брекчированы. В керне часто встречаются субгоризонтальные зеркала скольжения.

Несмотря на очевидное наклонное падение разрывов как на данной площади, так и на многих других поднятиях п-ова Бузачи достоверно установить их пересечение скважинами очень трудно. Причиной этому является: континентальный генезис юрских и триасовых отложений и невыразительная электрокаротажная характеристика разреза, фрагментарность выноса керна, а для доюрской части разреза положение усугубляется еще и высокой дислоцированностью пород.

Северо-восточнее расположена асимметричная принадвиговая антиклиналь Северные Бузачи (см. рис. 3). Размер ее 20 × 6 км, амплитуда поднятия по подошве юрских отложений 150 м. В рельефе дневной поверхности в своде поднятия сформирована эрозионная депрессия, заполненная четвертичными осадками мощностью 35–40 м. Под ними залегают нижнеальбские породы с последовательным появлением на крыльях складки средне-верх-неальбских отложений.

Южнее антиклинали Северные Бузачи расположено поднятие Жалгизтобе (см. рис. 4), прилегающее к фронту надвига. Размеры складки 16 × 3 км, амплитуда по подошве юры 100 м. Южное ее крыло осложнено встречным надвигом, поверхность которого наклонена на север (рис. 6).

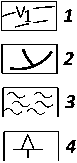

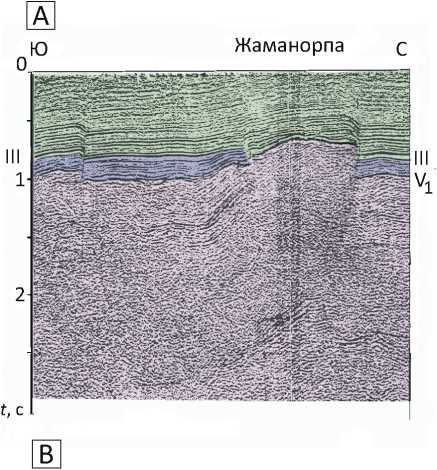

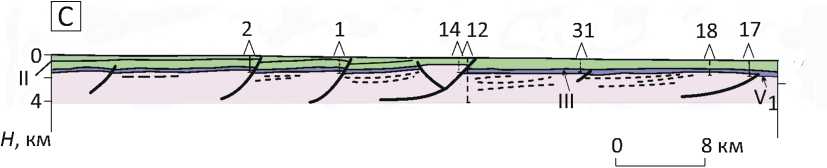

В центре Бузачинского свода находится крупная (40 × 10 км, амплитуда 800 м) антиклиналь Жа-манорпа (см. рис. 3). Северное крыло очень короткое, оборвано надвигом с амплитудой по подошве юрских отложений 800 м, южное — более широкое и пологое с углами падения слоев 3–5° (рис. 7).

Юрские отложения в своде поднятия были практически уничтожены преднеокомским размывом, но к северу от надвига эти отложения значительной мощности неравномерно появляются в разрезе (рис. 8). Сокращена в своде и мощность меловых отложений, залегающих под рыхлыми четвертичными супесями и суглинками. В ядре складки находятся породы альбского возраста, обрамленные по периферии отложениями сеномана и сенона – турона.

Угол наклона фронтального надвига в платформенных отложениях составляет 75–80°, в то время как в доюрской части разреза происходит его резкое выполаживание с переходом в субгоризонтальный срыв. Поверхность надвига вскрыта скв. 12: под 700-м толщей пестроцветных алевролитов и аргиллитов нижнего – среднего триаса залегают сероцветные отложения среднего – верхнего триаса мощностью 940 м. Ниже вновь обнаруживаются пестроцветные отложения, аналогичные вскрытым в верхней части разреза [2]. Отложения триаса дислоцированы. Углы падения слоев, замеренные в керне, изменяются от 5° до вертикальных, максимальные значения приходятся на среднюю толщу.

Следствием высокой дислоцированности отложений пермотриаса во фронтальной части тектонической пластины является отсутствие на сейсмических разрезах этого участка даже непротяженных ОГ.

На южное пологое крыло антиклинали Жама-норпа взброшена северная часть северо-бесобин-ской складки.

В северной части Бузачинского свода располагается антиклинальная зона Каламкас (рис. 9). Наиболее крупной (33 × 6 км, амплитуда 250 м) здесь является одноименная складка (см. рис. 3). Как и у всех предыдущих структур, более пологим является южное крыло, а северное оборвано надвигом, но верхний стратиграфический диапазон его проникновения ограничивается юрскими отложениями (рис. 10, северная часть). Структура разбита сдвигами северо-восточной ориентации.

В состав антиклинали Каламкас входят также поднятия Арман, Каратурун-море и Суюкты.

Как показал анализ материалов высокоточной аэромагнитной съемки [1], граница Северо-Устюртского докембрийского массива и Прикаспийской впадины на данном участке проходит непосредственно под антиклинальной зоной Каламкас. Приведенные выше сведения указывают на надвиго-вый характер границы этих крупных тектонических элементов, как и в зоне сочленения с кряжем Карпинского и его морским продолжением [1, 8–10].

Близкое строение имеют дислокации Южно-Бу-зачинского прогиба. Важно отметить, что в его пределах имеются и другого рода доказательства горизонтальных перемещений, в частности тектонического сближения разнофациальных отложений триаса. Так, в скв. Западный Торлун-1 в интервале глубин 1448–2046 м вскрыт морской сероцветный карбонатно-терригенный комплекс среднего триаса центрально-мангышлакского типа, надвинутый на одновозрастные континентальные и прибрежно-морские пестроцветные образования, характерные для разрезов Бузачинского свода. Кроме того, в интервале 2043–2046 м обнаружен пласт тектонической брекчии, состоящей из щебневидных, реже округло-угловатых обломков глинистых пород как сероцветной толщи (отложения аллохтона), так и подстилающих пестроцветных отложений триаса.

Рис. 6. Антиклиналь Жалгизтобе

Fig. 6. Zhalgiztobe anticline

На разрезе A вертикальный масштаб «растянут» относительно горизонтального примерно в 3,5 раза; на разрезе В отношение масштабов 1:1

Vertical scale in the A section is “expanded” by approximately 3,5 relative to the horizontal one; in B section the scales are equal

Обсуждение результатов структурного анализа

Изучение платформенных антиклиналей п-ова Бузачи позволило установить ряд закономерностей не только их морфологии, но и площадного размещения. Антиклинальные поднятия имеют линейную или брахиантиклинальную формы. Северные их крылья короткие, более крутые, чем южные, оборваны высокоамплитудными надвигами с углами наклона сместителей 45–80°. С глубиной происходит быстрое выполаживание поверхностей разрывов с переходом в субгоризонтальное положение с образованием серии тектонических чешуй и пластин. Отложения пермотриаса во фронтальных их частях интенсивно дислоцированы, образуя линейные складчатые системы, в перекрывающем платформенном чехле им отвечают асимметричные антиклинали.

Особенности строения и закономерности площадного распространения складчато-надвиговых дислокаций со всей очевидностью указывают на их формирование в обстановке латерального сжатия, ориентированного в северном направлении. Время образования дислокаций связано с концом триасового периода — моментом становления Централь-но-Мангышлакской раннекиммерийской складчатой зоны [7], северная граница которой трассируется по линии Каражанбас – Жаманорпа – Кызан. Мощная алевролито-аргиллитовая толща пермотриаса, обладавшая достаточно высокой пластичностью, расслоена на ряд тектонических пластин и сорвана по поверхности более жестких терригенно-кар-

Рис. 7. Структурная карта по подошве юрских отложений (антиклиналь Жаманорпа)

Fig. 7. Depth map over the Jurassic Bottom covering (Zhamanorpa anticline)

0 20 км

I_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________I

Антиклинали: 1 — Жаманорпа, 2 — Акорпа, 3 — Северная Бесоба, 4 — Бесоба.

Усл. обозначения см. на рис. 4

Anticlines: 1 — Zhamanorpa, 2 — Akorpa, 3 — North Besoba, 4 — Besoba.

For the Legend see Fig. 4

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 8. Сейсмический временной (A, B) и сейсмогеологический (C) разрезы через антиклиналь Жаманорпа

Fig. 8. Seismic time section (A, B) and geoseismic section (C) across Zhamanorpa anticline

Усл. обозначения см. на рис. 5, местоположение разреза — на рис. 7

For the Legend see Fig. 5, location of the section line is in Fig. 7

бонатных каменноугольно-нижнепермских пород, имеющих по данным сейсморазведки свой, отличный от вышележащих комплексов, структурный план, и шарьирована на одновозрастные образования Северо-Устюртского докембрийского массива, послужившие своеобразным блоком-упором.

Основная концентрация тангенциальных напряжений приурочена к фронтальным участкам тектонических пластин, где происходила трансформация горизонтальных смещений в вертикальные, что привело к интенсивным деформациям отложений пермотриаса и образованию листрических надвигов. Следствием этих процессов является и повышенная плотность пород (2,6–2,7 г/см3), близкая плотности пород одновозрастного каратауского комплекса Горного Мангышлака (2,65–2,75 г/см3).

С внешней стороны Каражанбас-Жаманорпин-ско-Кызанской структурной зоны проявление сил бокового сжатия заметно ослабевает, но и здесь можно видеть отражение латерального стресса в структуре осадочного чехла. Примером может служить антиклинальная зона Каламкас, расположенная на 40 км севернее. Горизонтальные подвижки периодически возобновлялись и на платформенном этапе, но в меньшем масштабе, что привело к развитию в чехле платформы описанных выше дислокаций.

В результате образовалась эшелонированная система складчато-надвиговых дислокаций субширотной ориентации, гребень каждой из которых погружается в южном направлении в сторону Южно-Бузачинского прогиба. При этом фронтальная часть каждой из более южных линий является взброшенной по отношению к соседней северной с вертикальной амплитудой смещения до 300 м (см. рис. 10).

Детальный палеотектонический анализ свидетельствует о том, что платформенные складча-то-надвиговые дислокации развивались в обстановке периодически повторяющегося горизонтального сжатия. Основные моменты возобновления подвижек по надвигам приходятся на преднеокомское, преддатское и предпалеоценовое время, когда территория поднималась выше уровня моря, что сопровождалось размывом накопившихся ранее отложений. Наиболее масштабно размыв проявлялся в сводах растущих антиклиналей.

Один из наиболее значительных перерывов в осадконакоплении на западе Туранской плиты приходится на предсреднемиоценовое время. Отсутствие на большей части п-ова Бузачи нижнемиоценовых и перекрывающих их отложений не позволяет дать обоснованную оценку важности этих движений в формировании структур горизонтального сжатия в его пределах. Однако, учитывая их региональную природу, можно предположить проявление складкообразовательных движений и в пределах рассматриваемого региона. Отражение большинства фронтальных поднятий в современном ландшафте подтверждает их современную активность.

Многие из рассмотренных структур содержат крупные скопления УВ, в том числе высоковязкой нефти, локализованные в юрско-меловых отложениях. И несмотря на крайне неблагоприятные условия для их сохранности (малые глубины залегания, отсутствие надежных покрышек, выход разрывов на дневную поверхность) полного разрушения залежей не произошло. Это говорит о том, что надвиги являются слабыми проводниками флюидов, играя в основном роль экранов. Подтверждается это и особенностями строения месторождений, где многие залежи являются тектонически экранированными.

Таким образом, морфологические особенности платформенных антиклиналей п-ова Бузачи, приу-

Рис. 9. Структурная карта по подошве юрских отложений (антиклинальная зона Каламкас)

Fig. 9. Depth map over the Jurassic Bottom covering (Kalamkas anticline zone)

Усл. обозначения см. на рис. 4

For the Legend see Fig. 4

Рис. 10. Сейсмический временной (A, B) и сейсмогеологический (C) разрезы, иллюстрирующие принадвиговую природу бузачинских антиклиналей

Fig. 10. Seismic time section (A, B) and geoseismic section (C) showing the near-thrust origin of the Buzachinsky anticlines

A

Ю

0 г—

II я

III л 1

V 1

Бесоба 2

С. Бесоба

Л

Жаманорпа 1412

ЛА

Каламкас

18 17

Л ЛС

V 1

t , с

B

II

Ю

л

л

14 12

31 д

18 17

Л ЛС

V13 t , с

III

V1

Усл. обозначения см. на рис. 5, местоположение линии разреза на рис. 3

For the Legend see Fig. 5; location of the section line is in Fig. 3

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS роченность к фронтальным частям надвигов свидетельствуют об их генетической взаимосвязи и формировании в обстановке тангенциального сжатия. При этом на первом этапе происходит тектоническое расслоение осадочного чехла с образованием пологих срывов и литопластин. Трансформация горизонтальных перемещений пород в вертикальные в лобовых частях последних ведет к образованию листрических разломов — крутых в верхней части разреза и пологих на глубине. В условиях возрастающего бокового сжатия могут формироваться мощные зоны принадвигового смятия.

Условия формирования и перспективы открытия новых скоплений УВ

Анализ истории геологического развития Бу-зачинского региона свидетельствует о том, что юрско-меловые отложения в силу их малой глубины залегания никогда не находились в термобарических условиях, отвечающих главной зоне нефтега-зообразования [11]. Соответственно, выявленные в них скопления нефти и газа эпигенетичны вмещающим отложениям. Детальные геохимические исследования [12] указывают на то, что бузачинская нефть является производной от ОВ морского типа, претерпевшей потерю легких фракций и окисление. Следовательно, она могла быть сгенерирована либо одновозрастными отложениями смежных депрессий, либо поступила из более глубокозалегающих комплексов пород, или же за счет обоих источников. Однако юрские продуктивные отложения преимущественно континентального генезиса, отличающиеся к тому же большой литолого-фациальной изменчивостью, вряд ли могли быть источником столь значительных по запасам уже разведанных месторождений п-ова Бузачи. Подстилающие отложения триаса и палеозоя и содержащееся в них ОВ претерпели существенные постседиментационные преобразования, достигающие стадий глубокого метагенеза – верхнего апокатагенеза [13], были дислоцированы и подверглись глубокому размыву в предъюрское время. Соответственно, если они и генерировали УВ, то их скопления должны были быть разрушены еще до накопления юрско-меловых отложений. В связи с этим можно полагать, что скопления нефти и газа в платформенном чехле, а также отдельные слабые нефтегазопроявления в до-юрском разрезе [11, 14] носят вторичный характер.

Микроскопическое изучение палеозойского кернового материала скв. Северные Бузачи-Г-7 показало [15], что во всех исследованных образцах присутствуют следы миграции вторичных флюидов. В трещинах ранней генерации и стилолитах находится окисленный метаморфизованный флюид черного цвета со следами ореолов рассеивания в прилегающих участках породы. В более поздних трещинах присутствует высокоподвижный флюид УВ-состава, свободно мигрирующий в пределах шлифа по трещинам и открывшимся при шлифовке порам. Распределение его в породах неравномерное и соответствует емкостным возможностям каждого конкретного участка. Основная масса сосредоточена в трещинах поздней генерации, что свидетельствует о недавней миграции УВ через эти породы.

Обнаружение в юрско-меловых нефтях Буза-чинского свода палеозойских спорово-пыльцевых комплексов при отсутствии таковых во вмещающих нефть породах [16, 17] указывает на то, что они могли быть захвачены УВ-флюидами в процессе миграции из палеозойских отложений.

Заслуживают внимания результаты специальных геохимических исследований нефтей, выполненных в свое время В.И. Кордус (1976), они показали, что нефти Мангышлака и Северного Устюрта, с одной стороны, и Бузачинского свода — с другой, имеют различный генезис. При этом установлено, что нефти последнего идентичны по УВ-составу нефтям юга Прикаспийской впадины.

В предыдущих работах [11, 18] авторами статьи было высказано мнение, поддержанное позже и другими исследователями [14, 19, 20], что буза-чинская нефть имеет тот же источник, что и нефти Прикаспия. Учитывая тектоническую позицию Бу-зачинского свода, можно допустить формирование его месторождений в результате латерально-ступенчатой миграции УВ в южном направлении из более глубокозалегающих толщ Прикаспийской синеклизы в южном направлении. Такой механизм более реален, если учесть покровно-надвиговый характер сочленения этих гетерогенных структур [1, 2]. Далекой латеральной миграции УВ на юг препятствовали многочисленные надвиги с южным падением сместителей и приуроченные к их фронтальным частям мощные зоны смятия пермотри-асового комплекса. Все это могло стать причиной заполнения УВ прежде всего северных дислокаций свода и удовлетворительно объясняет отсутствие скоплений нефти и газа в более южных его районах.

В пределах п-ова Бузачи известно большое число небольших грязевых вулканов, сопок, сальз [21], приуроченных, как показывают исследования авторов статьи, к сдвигам, осложняющим фронтальные складки. Вполне вероятно, что в условиях горизонтального сжатия перемещающиеся в разрезе флюиды используют их в качестве каналов миграции. Подтверждается это и известными случаями повышения температур, газонасыщенности нефтей при одновременном уменьшении их вязкости в скважинах, попадающих в зоны сдвигов, а также данными геохимических исследований скважинных материалов, фиксирующими УВ-аномалии в приповерхностных горизонтах [11].

Переходя к рассмотрению перспектив обнаружения новых скоплений нефти и газа в пределах Бузачинской зоны нефтегазонакопления, отметим, что вероятность открытия существенных по запасам залежей в хорошо изученном платформенном чехле крайне низка. Очевидно, что в нем могут быть обнаружены незначительные по запасам скопления в неантиклинальных ловушках, прежде всего в прибрежно-морских и континентальных юрских отложениях. Исключением может стать относительно слабо исследованная прилегающая с севера к п-ову Бузачи зона предельного мелководья с глубинами моря до 2 м. Здесь же могут быть продуктивны не только юрско-меловые, но и более древние отложения [18, 14, 22]. Детальный литологический анализ доверхнепермских отложений, вскрытых глубокими скважинами на севере п-ова Бузачи, указывает на присутствие в разрезе биоморфных известняков, содержащих многочисленные остатки рифостроящих организмов, а также грубообломочных отложений предрифовых шлейфов [23]. По аналогии со смежными районами Прикаспийской впадины [24] здесь можно ожидать обнаружение биогермных построек, содержащих скопления нефти и газа. Несомненно эта зона может в перспективе стать важным объектом для постановки детальных сейсморазведочных работ с последующим бурением глубоких скважин.

Выводы

Локальные поднятия платформенного чехла Бузачинской зоны нефтегазонакопления, содержащие в ряде случаев крупные скопления УВ, сформированы в обстановке периодически происходившего тангенциального сжатия. В плане они совпадают с фронтальными частями тектонических чешуй и пологих надвигов в триас-палеозойском комплексе пород, претерпевшем интенсивную складчатость в предъюрское время. Морфология платформенных и доплитных дислокаций резко различна: как правило юрско-меловым антиклиналям в подстилающих отложениях отвечают участки мощного смятия пород лобовых частей тектонических пластин. Этот факт не позволяет использовать структурный план платформенного чехла при определении местоположения скважин, бурящихся на пермотриасовый комплекс и тем более, на палеозойский.

Интенсивная дислоцированность пермотри-асовых терригенных отложений во фронтальных частях тектонических пластин привела к их значительному уплотнению с потерей первоначальных коллекторских свойств. Открытие скоплений нефти и газа в таких зонах маловероятно. Обратная ситуация может наблюдаться в случае присутствия в разрезе мощных карбонатных толщ: их деформация во фронтальных частях тектонических пластин и надвигов сопровождается формированием массивных резервуаров нефти и газа, как это имеет место, например, в триасовых отложениях Южного Мангышлака [25].

Залежи нефти и газа юрско-меловых отложений эпигенетичны вмещающим отложениям и образовались в результате ступенчатой (латерально-вертикальной) миграции из прилегающих с севера к Бузачинскому своду глубокопогруженных зон Прикаспийской синеклизы. Надвиги и мощные зоны принадвигового смятия в доюрских отложениях были серьезными препятствиями на пути латеральных миграционных потоков флюидов При-каспия, в результате чего скопления нефти и газа были локализованы в ловушках северной части свода, а в более южных его районах они оказались «пустыми». Главным барьером для мигрирующих на юг УВ послужила северная граница Центрально-Ман-гышлакской раннекиммерийской складчатой зоны, трассирующаяся по линии Каражанбас – Жаманор-па – Кызан.

Основные перспективы обнаружения новых скоплений нефти и газа связаны с северной прибрежной зоной п-ова Бузачи, где продуктивными могут оказаться не только отложения мезозоя, но и палеозоя.

Изложенные в статье результаты могут представлять интерес при решении вопросов формирования скоплений нефти и газа в пределах восточного и южного обрамлений Прикаспийской синеклизы, например, Северный Каспий, кряж Карпинского и другие регионы с развитием складчато-надвиговых дислокаций.