Тектонотипический разрез Коротаихинской впадины

Автор: Юдин В.В., Юдин С.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (283), 2018 года.

Бесплатный доступ

Кратко рассмотрены предшествующие несбалансированные модели тектонического строения центральной части Коротаихинской впадины. Авторская интерпретация разреза по сейсмопрофилю РС15-20689 с учетом открытого геолого-геофизического материала позволила существенно изменить предшествующие построения. Впервые создан подтвержденный структурной палинспастической реконструкцией сбалансированный геолого-геофизический разрез, который предлагается рассматривать как тектонотипический. Основными зонами послойных срывов при структурообразовании являются: Коротаихинский детачмент (главный региональный базальный послойный срыв по пластичным верхнеордовикским соленосным толщам); основание раннепермского флиша и угленосные отложения кунгурского яруса; девонские эвапоритовые толщи в Лабогейской моноклинали. Структурная палинспастическая реконструкция пайхоид показала, что суммарное горизонтальное сжатие структур впадины составляет около 60 км. Выделенный под аллохтоном Припайхойской структурной зоны стогообразный Припайхойский дуплексный вал оценивается как наиболее перспективная потенциально нефтегазоносная макроструктура впадины.

Тектоника, коротаихинская впадина, краевой прогиб, сбалансированные разрезы, палинспастическая реконструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/149129322

IDR: 149129322 | УДК: 551.243 | DOI: 10.19110/2221-1381-2018-7-10-15

Текст научной статьи Тектонотипический разрез Коротаихинской впадины

Высокоперспективная на поиски залежей углеводородов Коротаихинская впадина расположена на крайнем северо-востоке Европы. Ее формирование связано с Предуральским краевым прогибом структурного комплекса уралид, на который ортогонально наложена более молодая складчатость пайхоид [11]. Почти вся территория впадины покрыта четвертичными отложениями. Поэтому без данных геофизики и бурения ее строение много лет было неясным. На первых геологических картах разрывные нарушения отсутствовали. Затем в обнаженной по рекам северо-восточной части выделялись мелкие складки, по-разному нарушенные несбалансированными взбросами или субвертикальными «разломами» в соответствии с концепцией фиксизма.

Тридцать лет назад была разработана геодина-мическая шарьяжная модель строения, которая от- 10

ражена в докторской диссертации 1991 года и опубликована в статьях и монографиях [9—11] и других. Детальное изучение тектоники по р. Хейяхе и другим рекам позволило доказать шарьяжное строение припайхойской части впадины. Тогда же с учетом сейсморазведки была разработана модель тектонической расслоенности чехла севера Предуральского краевого прогиба [9, 11]. Согласно этой модели весь осадочный комплекс впадины сорван по региональному де-тачменту, приуроченному к соленосной толще верхнего ордовика. Автохтоном можно считать лишь породные комплексы фундамента и терригенные толщи нижнего-среднего ордовика. Второй региональный послойный срыв приурочен к основанию орогенного комплекса и другим пластичным толщам [11]. Возраст формирования выделенного структурного комплекса пайхоид в Коротаихинской впадине был достоверно определен изотопным датированием и геологически- ми методами как позднетриас-меловой, с миграцией зоны структурообразования к юго-западу [8, 11].

Составленные в последующие годы тектонические модели строения Коротаихинской впадины существенно различны [2, 3, 5—7]. Общепринятого представления о глубинном строении впадины нет. При анализе сейсмических профилей всей Коротаихинской впадины Д. О. Машиным выявлены несоответствия в разных интерпретациях залегания подошвы орогенного комплекса в 1.3—2.4 км, а по кровле фундамента — до 4 км [4]. Ни одна из моделей не допускала палинспастическую реконструкцию. В такой ситуации главным критерием правильности интерпретации следует считать структурную сбалансированность и учет всего комплекса геологических и геофизических данных.

Методы и подходы

В качестве тектонотипического разреза Коротаихинской впадины выбран региональный сейсмический профиль РС15-20689 с продолжением его на юго-запад. В Припайхойской зоне вдоль профиля у поверхности ранее были детально изучены структуры по р. Хейяхе [8, 11]. При составлении сбалансированного разреза проанализированы данные последних государственных геологических съемок. Учтены предшествующие интерпретации и данные бурения из публикаций разных авторов, основанных на материалах ЗАО КЦ «Росгеофизика» [1—7] и др.

Геолого-геофизические разрезы вдоль тектонотипического сейсмопрофиля были противоречивые. В первых интерпретациях тектоническая расслоен-ность не учитывалась. Разрывы рисовались или субвертикальными с «угасанием» в фундаменте, или в виде синформ с нереальным выходом сместителя на поверхность (данные М. Ф. Порошко, Л. Б. Попова за 1990 г.). Позже, в интерпретациях В. И. Богацкого с соавторами в 2000 г. и Б. П. Богданова в 2004 г., была частично принята модель срыва осадочного чехла по солям ордовика, но объяснялась она гравитационным соскальзыванием толщ с Пайхойского палеоорогена [2, 3].

В 2008 г. коллектив сотрудников ВНИГРИ по профилю РС-15 вернулся к интерпретации неправдоподобных крутых разрывов, затухающих в фундаменте, и крупного сброса в Припайхойской зоне. При этом был показан срыв по границе нижней и верхней перми, который также считался ими гравиген-ным [5]. В следующем детально составленном разрезе (Ф. Н. Снисарь и др., 2009) с позиций сбалансированности были допущены ошибки. К ним относятся: сброс во фронте Вашуткино-Талотинского надвига и его обрыв на глубине; огромное тело триасовых базальтов (отсутствующее в керне скважины Лабогейская-15); «Бельково-Щучьинский глубинный разлом» (не соответствующий критериям выделения ГР); нереальные по балансу смещений «надви-го-сбросы» в Припайхойской зоне и др.

Впоследствии К. О. Соборнов [6 и др.] на современном сейсмическом материале, также без ссылок на работы предшественников, отразил нашу шарьяж-ную модель. Он добавил в нее сомнительные по балансу «вдвиги», непалинспастичное продолжение ка менноугольных толщ под Пай-Хоем и проблематичные надвиги, «угасающие» в жестком докембрийском фундаменте перед Байдарацкой сутурой. И наконец, в 2017 г. коллектив сотрудников МГУ опубликовал другую несбалансированную интерпретацию строения по параллельному профилю 20982-04 РС со «сбросами-надвигами», уходящими в фундамент [7]. На разрезах к последним государственным геологическим картам 2012 и 2017 гг. данные сейсморазведки и детального изучения тектоники вообще не учитывались. В результате в Припайхойской зоне были показаны или неправдоподобное опрокинутое крыло впадины с «висящими» надвигами, «взбросо-сбросами», или даже синхронные складкам сбросы, растяжения вдоль р. Хейяхи, что по балансу смещений невозможно.

Результаты и обсуждение

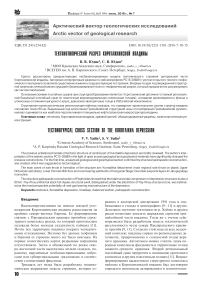

Интерпретация геологических и геофизических данных вдоль профиля 15-РС позволила существенно уточнить и изменить представление о глубинном строении Коротаихинской впадины, а также структур Варандей-Адзьвинской структурной зоны к юго-западу от впадины (рис. 1).

Учитывая более чем 15-километровую амплитуду рэмпового Вашуткино-Талотинского надвига и 5-километровую амплитуду надвигов в основании валов Сорокина, Гамбурцева и др., суммарная горизонтальная амплитуда смещения по Коротаихинскому де-тачменту составляет около 20 км [10,11]. В сейсмической записи этот региональный срыв подтверждается бескорневыми дизпликатами (рис. 1), а также пологими складками в породах силура-девона, которые отсутствуют в отложениях нижнего-среднего ордовика и в фундаменте. В Припайхойской структурной зоне этот же срыв привел к формированию стогообразного Припайхойского дуплексного вала.

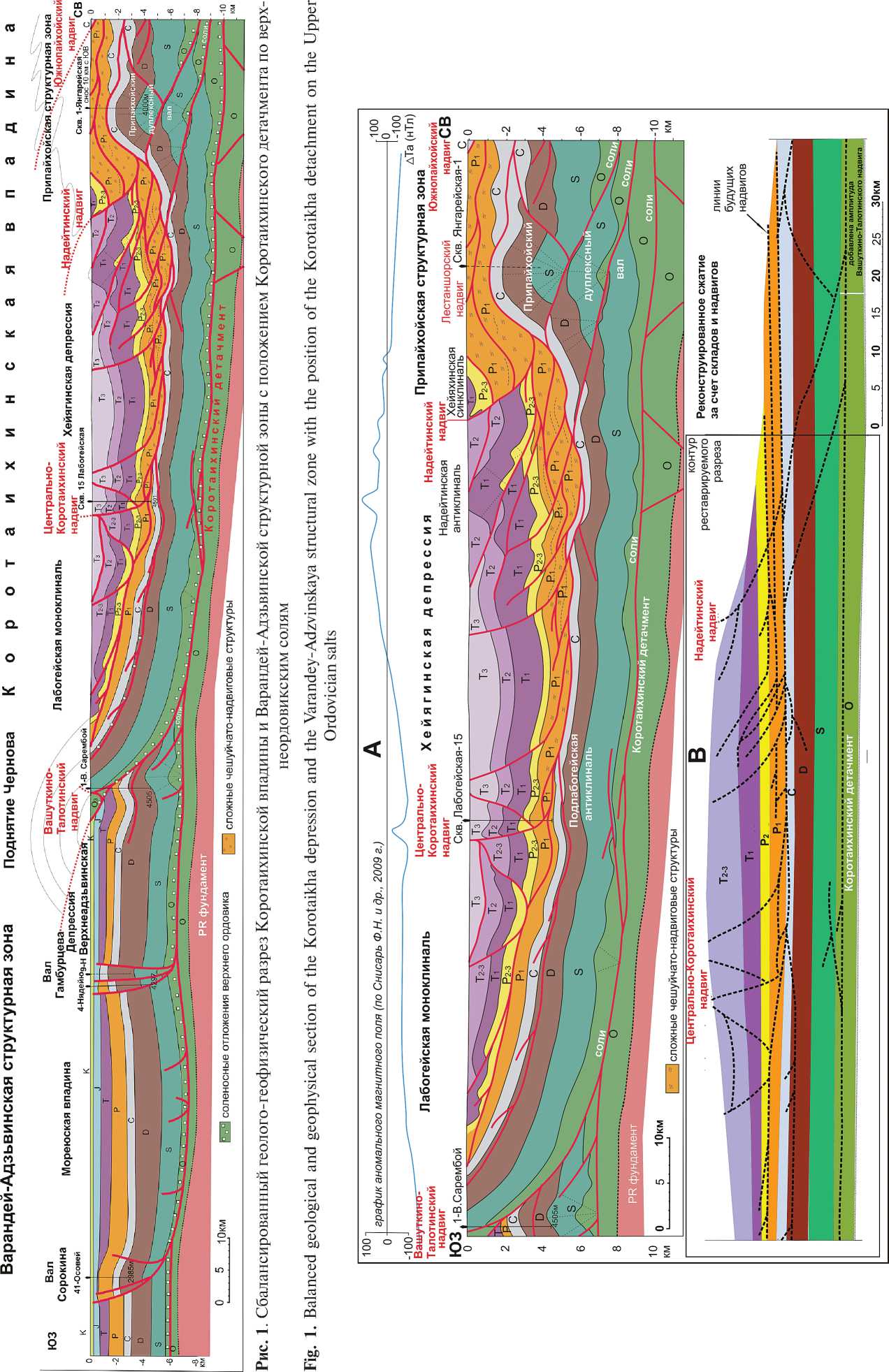

В Лабогейской моноклинали юго-запада Коротаихинской впадины нами выявлено более сложное строение, чем считалось ранее, вследствие срыва осадочного чехла по трем флэтам (рис. 2, А). В каждой из тектонических пластин развит свой тип дислокаций. Наиболее сложно построена верхняя пластина из орогенного комплекса формаций. В ней выделены дизпликаты и аллохтонная структура поп-ап, подстилаемая флэтом по некомпетентным толщам перми (рис. 2, А). Средняя пластина сорвана по девонским эвапоритам, вскрытым юго-восточнее профиля в скв. Хавдейская-1, с мощностью нижнего пласта ангидритов до 50 м. То есть общепринятое представление [1, 2, 5, 6] о простом строении моноклинали с предполагаемыми в ней лишь литологическими ловушками некорректно, что следует учесть при планировании бурения на Саватинском лицензионном участке (ЛУ).

Под структурой поп-ап Центрально-Корота-ихинского надвига по горизонтам силура-карбона выделена крупная параавтохтонная Подлабогейская антиклиналь . Она расположена прямо под аллохтонной синклиналью из пермско-триасовых отложений, что невозможно без разделяющего их флэта (рис. 2, А). Магнитная аномалия над фронтальной складкой Центрально-Коротаихинского надвига (рис. 2, А), согласно нашей интерпретации, связана не с наличием гипотетических базальтов по модели Ф. Н. Снисарь 11

Рис. 2. Геолого-геофизический разрез Коротаихинской впадины (А) и его палинспастическая реконструкция в уменьшенном масштабе (B)

Fig. 2. Geological and geophysical section of the Korotaikha depression (A) and its palinspastic reconstruction on a reduced scale (B)

и др. (2009), а с крутым наклоном пластов триасовой молассы, которая содержит зерна магнетита. Аналогично объясняется линейная аномалия над аллохтонной Надейтинской антиклиналью, где также нет базальтов (рис. 2, А).

В Хейягинской депрессии в основании аллохтона выделено очень крупное узкое клиновидное тело — «темная зона» с аномально сложным строением (рис. 2, А). Оно ограничено кровельным и подстилающим надвигами и состоит из мелких чешуй с мелан-жированными отложениями нижней перми и хаотической сейсмической записью.

В Припайхойской структурной зоне под детально изученными сложными мелкочешуйчато-надвиговы-ми аллохтонными дислокациями [8,11] на глубине выделен очень крупный стогообразный Припайхойский дуплексный вал (ПДВ). У поверхности в геологических и в сейсмических материалах он не выражен (рис. 2, А). Это связано со сложностью мелких чешуй и со значительными углами падения крыльев приразрывных диз-пликатов. Поскольку крупные складки в параавтохтоне концентрические, к ним применим метод радиусов В. Н. Вебера, что позволило уточнить на разрезе положение поверхностей создавших их надвигов (см. точечные пунктирные линии на рис. 1; 2, А).

Учитывая линейность пайхойских структур, ПДВ не может быть локальной антиклиналью по балансу смещений создавших его надвигов и по положению крыльев принадвиговых складок. Вал с ундулирую-щим шарниром прослеживается под Припайхойской зоной. Сложные приповерхностные структуры над ним интерпретируются как мощная зона эндогенного кровельного надвига с субгоризонтальным и ныряющим на ЮЗ сместителем.

Палинспастическая реконструкция сейсмогеоло-гического разреза с увеличенным в два раза вертикальным масштабом приведена на рис. 2, В. Реконструкция проводилась уточненным методом «сдвижек» [10].

Несмотря на некоторую условность, она дает четкое представление о ширине зоны палеоосадконакопления ордовикско-триасовых пород, о суммарной горизонтальной амплитуде сжатия складчато-надвиговых структур на разрезе и о геометрической реальности составленной нами модели. Это не означает, что модель единственно правильная. В сбалансированных вариантах возможны и несколько иные детали строения, но при обязательном условии, что они будут допускать палинспастическую реконструкцию, чего не было в предшествующих интерпретациях [2, 3, 5—7]. Исключениями являются приближенные к сбалансированным разрезы, которые были составлены четверть века назад [11].

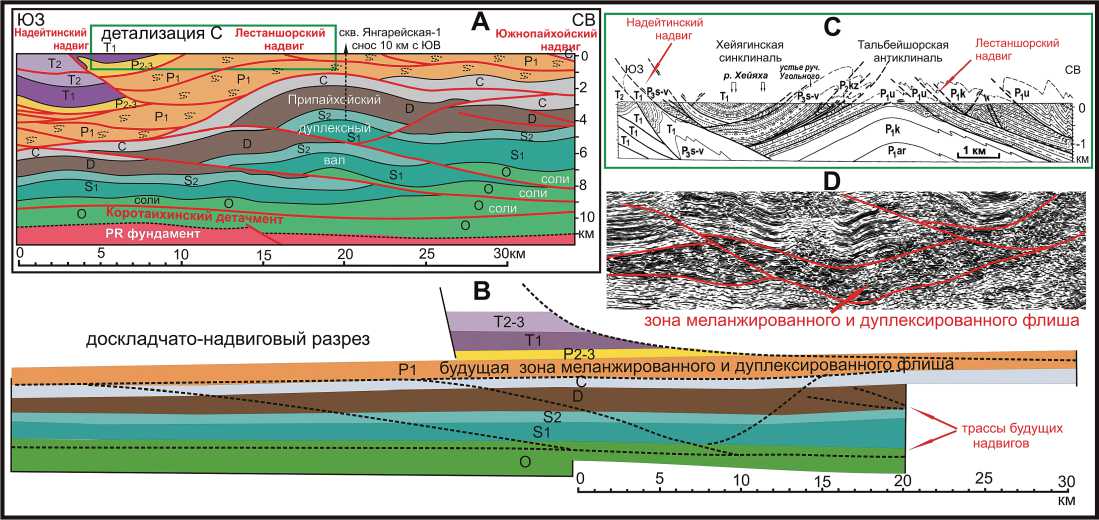

Припайхойская структурная зона — наиболее сложная по строению. Выделенный в ее параавтохтоне одноименный дуплексный вал представляют большой научный интерес и практическую значимость. Поэтому здесь была проведена более детальная структурная интерпретация и отдельная палинспастическая реконструкция разреза (рис. 3). Вертикальный и горизонтальный масштабы на разрезе были приведены к единому с учетом глубинной модели О. М. Прищепа и др. [5, рис. 3]. Кроме того, были учтены детально изученные приповерхностные структуры по р. Хейяхе, которые снесены на профиль по простиранию [8, 11] (рис. 3, C), а также мощности обнаженных на Пай-Хое палеозойских толщ по геолого-съемочным и тематическим работам.

Методика структурной палинспастической реконструкции здесь была иной. Составленный разрез был физически расчленен по линиям рэмповых надвигов, флэтов и ретронадвигов. В вырезанных тектонических чешуях-фрагментах складки были распрямлены до субгоризонтального положения линий по напластованиям. Полученные фрагменты последовательно приклеены на ватман с учетом горизонтальных перемещений по надвигам [12, рис. 3]. Итоговая

Рис. 3. Строение и палинспастическая реконструкция дислокаций Припайхойской структурной зоны

Fig. 3. The structure and the palinspastic reconstruction of dislocations of the Pay-Khoy structural zone

модель доскладчатого положения палеозойско-мезозойских осадочных комплексов отрисована в программе CorelDRAW и выведена в том же масштабе (рис. 3, B). При этом клиновидная «темная зона» дуплексов и меланжированного нижнепермского флиша на сейсмогеологическом разрезе (рис. 3, D) была приведена к нормально-осадочному слою без тектонического скучивания. Это поясняет визуально меньшую мощность пород перми на реставрации (рис. 3, A, B). Сокращение зоны осадконакопления палеозойско-триасовых осадочных пород при тангенциальном сжатии Припайхойской структурной зоны составляет более 30 километров.

Выводы

Интерпретация разреза через Коротаихинскую впадину с учетом открытого геолого-геофизического материала позволила существенно изменить предшествующие структурно несбалансированные построения [2,3, 5—7 и др.], которые не могут считаться геометрически возможными. Впервые за 80-летнюю историю изучения Коротаихинской впадины создан геолого-геофизический разрез, подтвержденный структурной палинспастической реконструкцией. Реконструкция подтвердила геометрическую реальность интерпретации стогового дуплекса и позволила объяснить приповерхностные мелкочешуйчатые структуры на р. Хейяхе как зону кровельного надвига над ПДВ.

Основными зонами послойных срывов при структурообразовании по порядку значимости являются: 1) Коротаихинский детачмент (главный региональный базальный послойный срыв по пластичным верхнеордовикским соленосным толщам); 2) основание раннепермского флиша и угленосные отложения кунгурского яруса; 3) девонские эвапоритовые толщи в Лабогейской моноклинали.

Структурная палинспастическая реконструкция пайхоид по профилю показала, что амплитуда срыва осадочного чехла по Коротаихинскому детачменту составляет около 20 км, плюс общее сжатие чехла — более 30 км. Суммарное горизонтальное сжатие структур впадины (без учета Пай-Хоя) составляет около 60 км. Сбалансировать такое большое перемещение с поглощением значительной (площадью около 15 тыс. км2) части земной коры, на которой происходило палеозойское осадконакопление, возможно лишь в зоне Байдарацкой коллизионной сутуры [10, 11].

Геолого-геофизический разрез (рис. 1; 2, A) предлагается рассматривать как тектонотипический для понимания строения других структур Коротаихинской впадины, расположенных по простиранию. Это важно для правильной объемной модели строения этого крупного и малоизученного перспективного региона [4].

Стогообразный Припайхойский дуплексный вал мы считаем наиболее перспективной потенциально нефтегазоносной макроструктурой впадины. Пробуренная недавно в его юго-восточной части «сухая» скв. Янгарейская-1 (забой 4000 м в отложениях верхнего силура) [1] не вышла из второй чешуи (рис. 1; 3, A). Учитывая, что в 40 км от скважины расположена огромная Карская астроблема мел-палеоценового возраста (диаметром в 60 км), поверхностные сейсмические волны могли нарушить верхнюю ловушку 14

ПДВ. Для вскрытия нижней антиклинали нами рекомендуется углубление скважины до 6000 м.

В заключение нельзя не отметить путаницу в названиях структур и тектонических единиц. Например, у поверхности в районе скв. Янгарейская-1 при геологической съемке выделена очень сложно построенная линейная аллохтонная Тальбейшорская антиклиналь, осложненная Лестаншорским надвигом (рис. 3, C). Поэтому название скважины и самой структуры по реке Янгарей, которая протекает в 40 км северо-западнее (за пределами Янгарейского ЛУ), представляется неудачным.

Созданная сбалансированная модель обсуждена на Международной конференции «Геосочи-2018» [12]. Соавторы выражают благодарность многочисленным коллегам за плодотворные дискуссии и замечания по статье.

Список литературы Тектонотипический разрез Коротаихинской впадины

- Акимов В. В. Органогенные постройки западного борта Коротаихинской впадины как наиболее перспективные объекты для поисков углеводородов // Вести газовой науки. 2017. № 3 (31). С. 112-116.

- Соленосные бассейны Европейской платформы и некоторые особенности тектоники в связи с перспективами нефтегазоносности // Геофизика. 2004. № 4. С. 55-59.

- Грунис Е. Б, Ростовщиков В. Б., Богданов Б. П. Соли ордовика и их роль в особенностях строения и нефтегазоносности северо-востока Тимано-Печорской провинции // Георесурсы. 2016. Т. 18. № 1. С. 13-23.

- Машин Д. О. Базовые принципы и исходные данные для создания трехмерной структурно-тектонической модели Коротаихинской впадины: Материалы 25-й научной конференции. Сыктывкар: Геопринт, 2016. С. 120-125.

- Прищепа О. М., Орлова Л. А., Чумакова О. В. Направления геолого-разведочных работ на нефть и газ в северо-восточной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2008. Т. 3. № 3. С. 1-21.