Телереклама и ребенок

Автор: Павлова Наталия Павловна, Целикова Екатерина Викторовна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 7 (128) т.1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются результаты исследования восприятия телевизионной рекламы детьми старшего дошкольного возраста и его влияния на потребительские предпочтения, а также общение, игры детей (по мнению родителей и воспитателей).

Феномен рекламы, визуальный ряд, влияние телерекламы на детей, навязчивая реклама

Короткий адрес: https://sciup.org/14750235

IDR: 14750235 | УДК: 81''373

Текст статьи Телереклама и ребенок

Реклама оказывает особое влияние на детей дошкольного возраста. С точки зрения рекламодателя дети - превосходная аудитория. Дети являются наиболее восприимчивыми ко всем психологическим уловкам, которые использует реклама. Научить ребенка правильно воспринимать рекламную информацию, исходящую из телеэкрана, - одна из серьезных задач, стоящих перед обществом. Однако анализ журналов, предназначенных для воспитателей ДОУ, программ образования и воспитания в детском саду, беседы с родителями и воспитателями позволяют сделать вывод, что не только целенаправленная работа, но и элементарное внимание к проблеме приобщения ребенка к миру рекламы отсутствуют. Между тем, согласно исследованию, проведенному на кафедре возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, более половины детей до 7 лет положительно относятся к рекламе и безоговорочно верят ей. Более того, именно дети определяют около половины всех семейных покупок [4; 30-38].

Влияние телерекламы в первую очередь сказывается на детях, так как они являются более восприимчивыми по сравнению со взрослыми и не в состоянии эффективно противопоставлять воздействию рекламы собственные установки, взгляды, нравственные критерии. Ситуация же на телевидении такова, что любые передачи и кинофильмы то и дело прерывает показ рекламы.

Для изучения особенностей восприятия детьми старшего дошкольного возраста телевизионной рекламы и ее влияния на поведение детей нами было проведено специальное исследование, отдельные результаты которого предлагаются в данной статье.

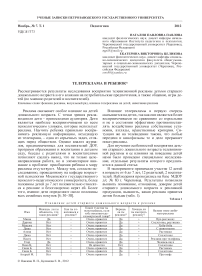

В эксперименте принимали участие 12 детей в возрасте от 6 до 7 лет, 12 родителей, 2 воспитателей. Наблюдения проводились на базе МДОУ д/с № 83 г. Череповца. Результаты позволили выявить понимание, отношение, доверие детей старшего дошкольного возраста к рекламной продукции, выяснить, какая реклама нравится детям больше (табл. 1).

Таблица 1

Отношение детей старшего дошкольного возраста к рекламе

|

Имя |

Можешь ли ты объяснить, что такое реклама? |

Как ты относишься к рекламе? |

Какие чувства ты испытываешь, если тебе покупают рекламируемый товар? |

Веришь ли ты рекламе? |

Хочешь ли ты смотреть рекламу? |

Назови твою любимую рекламу |

|

Миша |

Да |

+ |

Очень нравится |

Да |

+ |

Про растишку |

|

Дарина |

Нет |

- |

Очень нравится |

Да |

+ |

Скелетоны, растишка |

|

Максим |

Нет |

+ |

Очень нравится |

Да |

+ |

Хуба-буба |

|

Даша |

Нет |

+ |

Очень нравится |

Да |

+ |

С животными |

|

Алена |

Нет |

+ |

Очень нравится |

Да |

+ |

Растишка |

|

Дима |

Нет |

+ |

Очень нравится |

Да |

+ |

Скелетоны |

|

Настя |

Нет |

+ |

Очень нравится |

Да |

+ |

Реклама про телефоны |

|

Егор |

Да |

+ |

Очень нравится |

Да |

+ |

Человек-паук |

|

Вика Ц. |

Нет |

- |

Не нравится |

Нет |

+ |

Скелетоны |

|

Саша Б. |

Нет |

+ |

Очень нравится |

Да |

+ |

Растишка |

|

Саша Б. |

Нет |

+ |

Очень нравится |

Да |

+ |

Скелетоны |

|

Андрей М. |

Нет |

- |

Очень нравится |

Да |

+ |

Про кофе |

Из таблицы видно, что 97 % детей любят смотреть рекламу, но объяснить, что это такое, могут только 10 %. 97 % опрошенных детей доверяют рекламе, и все дети хотят видеть рекламу. Любимые рекламные ролики – выполненные в стиле мультипликационного фильма, а также те, где задействованы животные. Все дети отметили красочность рекламы. 98 % детей испытывают радость от покупки рекламируемого товара, 2 % – разочарование. С возрастом критическое отношение усиливается. В группе дошкольников большая часть детей положительно относится к рекламе, любит ее смотреть. В младшем школьном возрасте таковых уже меньше – примерно 38 %, среди детей 11–12 лет – только 18 %, а старшим подросткам реклама категорически не нравится. При этом выборочно, отдельные рекламные ролики нравятся соответственно 10, 25 и 8 % опрошенных детей [1; 21].

Однако следует отметить, что ребенок не всегда в состоянии объяснить рекламный текст. Так, рекламу пива «Толстяк» дети поясняют следующим образом: «Это человек, который много ест и становится толстым». При толковании рекламы стирального порошка «Ласка» дети опираются на ассоциативный ряд: очень ласковый, что-то нежное, ласковый человек, гладить кошку, любовь – ласкаешь кого-то, ласточка, ласково обращаться с людьми.

Маленьких детей в первую очередь привлекают движение на экране и яркая картинка, а не смысл рекламного сообщения. Поток смысловой информации воспринимается ими бессознательно. Это основано на физиологической особенности восприятия: внимание человека фокусируется на изменениях в окружающем пространстве, а не на том, что неизменно. Без дополнительного волевого усилия человек не может долго концентрироваться на стационарном объекте. Накапливается усталость, и внимание переключается самопроизвольно. И наоборот – чем больше изменения, тем сильнее внимание к ним.

Современная реклама характеризуется динамичностью. Интенсивность сменяющих друг друга образов очень высока. Однако взрослый, имея достаточно развитую волю и сформированное критическое мышление, при желании легко «отстраивается» от мельтешения рекламных картинок на экране и переключается на другую программу. Ребенок же полностью подпадает под власть рекламы. В рекламных клипах визуальные образы меняются настолько быстро, что внимание ребенка просто не успевает уставать и послушно следует за ними. Поэтому о каком бы товаре ни шла речь, ролики, напрямую обращенные к детям, отличаются быстротой, яркостью и неизменной «веселостью», никогда не сообщая информации о продукте как таковом. У маленьких детей практически отсутствует «чувство раздражения из-за однотипных рекламных клипов, которые повторяются бес- конечно», – отмечает А. Дударева [3; 31]. Один и тот же телеролик они готовы смотреть многократно и с неослабевающим интересом.

Повышенный интерес к рекламе отнюдь не исчерпывается только биологическими процессами. Физиологические особенности детского восприятия всегда ложатся на процесс социализации ребенка (его адаптацию в социуме), начало которой приблизительно совпадает с началом обучения в школе и, соответственно, – на большую, практически без малейшей критичности доверчивость детей ко взрослым, в первую очередь к родителям и учителям. Поэтому воздействие соответствующе организованной массовой информации на ранних этапах социализации индивида очень велико. Часто оно таково, что, как показывают результаты исследований, никакие, даже самые убедительные новые данные о конкретном объекте в дальнейшем неспособны существенно повлиять на сформировавшееся на основе впечатлений детства отношение. Для ребенка 5–7 лет реклама – «это, прежде всего, самая простая модель знакомства с обществом» [5; 31]. Из-за занятости родителей ребенок не может в нужном объеме копировать их поведение в разных ситуациях. Овладение стереотипами поведения взрослого человека осуществляется посредством игр и сказок. В сказках детям предлагаются решения того, что правильно, а что нет, как поступать в тех или иных ситуациях. Благодаря игре дети вырабатывают собственные сценарии поведения. Реклама же в восприятии ребенка – синтез игры и сказки. Герои рекламных роликов просты и линейны, их желания и поступки лишены нюансов, понятны ребенку. Мультяшный герой в рекламе обычно забавный, смешной, дружелюбный, часто попадает в курьезные ситуации. Ребенок всегда сопереживает герою, оказывает ему мысленное содействие, что сходно с ролью, которую берет на себя ребенок в игре. Во всем этом просматривается аналогия с рекламой: трудно упрекнуть героев роликов в неоднозначности характеров, а сюжеты – в сложности. Но, пожалуй, больше всего привлекает ребенка в рекламе позитив, бьющий через край. Герои доброжелательны, аккуратны, члены рекламных семеек не кричат друг на друга и на детей. К примеру, ролики соков «Моя семья»: дети будят родителей посреди ночи, засыпают кухню попкорном, но родители лишь улыбаются да вздыхают. Ничего удивительного, что такая модель поведения притягивает ребенка. По сути, увлеченность детей рекламой носит компенсаторный характер. Таким образом, можно говорить о том, что важными факторами, обусловливающими повышенный интерес к рекламе у детей старшего дошкольного возраста, являются движение на экране и яркая картинка.

Если сравнить результаты опроса родителей с ответами детей, то обнаруживается следующее: 50 % родителей отрицательно относятся к рекла- ме, 33,3 % – положительно, 16,6 % реклама нравится выборочно, то есть отношение детей и родителей к рекламе не совпадает. Родители позитивно оценивают лишь немногие из рекламных роликов и хотели бы, чтобы рекламы было меньше (особенно средств личной гигиены), чтобы повысилось ее качество. О том, что родители понимают негативное воздействие рекламы на детей старшего дошкольного возраста, говорят ответы родителей на вопрос о том, прерывает ли ребенок свою деятельность при виде рекламы или услышав ее «позывные». Выяснилось, что большая часть детей прерывает свою деятельность ради рекламы. При этом около трети детей отвлекаются только на определенную рекламу, соответствующую их предпочтениям, и только около 10 % детей отвлекаются на большинство рекламных роликов.

Отвечая на вопрос «Отражается ли содержание рекламных роликов в деятельности детей?», родители отмечали следующее. У 75 % детей содержание рекламы не проявляется в их высказываниях и поведении, у 20 % детей реклама находит отражение в высказываниях, особенно юмористического содержания. Простые наблюдения над русской речью показывают, что реклама «поставляет речевые образцы, а точнее, дает навязчивые речевые клише даже в речи взрослых и детей» [2; 5]. Например, как способ инициации действия взрослого: «Не дайте мне засохнуть» (просит налить чай); «Тот самый вкус, тот самый чай» (после того как чай налили, вместо «Спасибо»). Или как означивание собственного действия и с целью привлечь внимание окружающих. Например: «О моих волосах надо заботиться» (причесываясь). Наличие «цитатности» в речи детей отрицательно влияет на развитие ребенка, так как у него складывается иллюзорная коммуникация. Дети запоминают отдельные выражения или необычные сюжеты. В то же время, когда специально просили вспомнить какую-либо телевизионную рекламу, отдельные фразы, песенки, персонажей, у большинства детей это вызывало затруднения.

Данные о влиянии рекламы на потребительские предпочтения детей («Просишь ли ты купить рекламируемые товары?») можно представить следующим образом: на большинство детей подготовительной группы реклама оказывает мотивирующее воздействие (50 %), 16 % детей, по их мнению, не «поддаются» воздействию рекламы. При этом ответы родителей не совпадают с ответами детей: 75 % родителей отмечают, что ребенок просит приобрести товар, рекламу которого он видел. При отказе в покупке предпочитаемого ребенком на основании рекламы товара 45 % детей реагируют спокойно; 15 % ведут себя по-разному в зависимости от ситуации; 5 % реагируют отрицательно; 25 % не обращаются с подобными просьбами к родителям.

Анкетирование, проведенное среди воспитателей, которые наблюдают ребенка в игре, в коллек- тиве, позволило выяснить, играют ли дети в героев каких-либо рекламных роликов, используют ли дети в игре высказывания из рекламы (табл. 2).

Таблица 2

Мнение воспитателей о влиянии рекламы на ребенка

|

Вопрос |

Ответ |

% |

|

Всегда |

2 |

|

|

Играют ли дети в каких-либо героев |

Часто |

15 |

|

рекламных роликов? |

Иногда |

83 |

|

Никогда |

0 |

|

|

Всегда |

0 |

|

|

Используют ли дети в игре высказы- |

Часто |

23 |

|

вания из рекламных роликов? |

Иногда |

77 |

|

Никогда |

0 |

Таким образом, мы видим, что дети играют в героев из рекламных роликов (83 %), а также используют высказывания из рекламных роликов в играх со сверстниками (77 %). Все воспитатели отмечают влияние рекламы на психическое развитие ребенка (память, внимание, мышление, речь). Д. Б. Эльконин в «Психологии игры» отмечает, что «сюжетная игра чаще встречается у детей моложе семи лет и практически отсутствует у более взрослых» [5; 56]. Мальчики чаще играют в сюжетные игры, чем девочки, так как девочки раньше мальчиков включаются в процесс труда, помогая по дому. Но до тех пор пока дети играют, они многое перенимают у героев рекламы: «Хорошие хозяйки выбирают “Лоск”», «“Натс” заряжает мозги», «Глазированные сырки “Рыжий АП” — для детей-шпионов» и т. д.

Из рекламы дети узнают много нового, начинают лучше ориентироваться в огромном мире товаров, понимают их функции, преимущества и недостатки. Малыши без труда отличат одну марку жевательной резинки или леденцов от другой, всегда находятся в курсе новинок. Ребенок включается во взрослую жизнь, начинает понимать, что такое цена, заработок, скидки, качество. Реклама помогает быть модным, находиться «на одной волне» со сверстниками. Если ребенок ничего не будет знать о тех товарах, которые показывают на телевидении, он не сможет участвовать во многих детских разговорах и играх («сотки», наклейки, вкладыши). Часто героем рекламного ролика является преуспевающий человек, положительный герой, на которого хочется быть похожим. А для того чтобы этого добиться, необходимо думать, к чему-то стремиться, достигать поставленных целей.

Но и минусов у рекламы немало. Иногда продукты (чипсы, жевательная резинка, леденцы, шоколадные батончики, газированные напитки), в рекламе которых используется образ подростка, являются не слишком полезными для здоровья. Родителям бывает трудно доказать это ребенку, приходится уступать под воздействием его настойчивых уговоров и покупать то, что он просит. Многие ролики призывают «перекусить», если наступило чувство легкого голода. Из-за этого количество приемов пищи увеличивается, а полноценное питание нередко и вовсе заменяется подобными «перекусами». Маленький ребенок не способен самостоятельно выполнить условия лотереи, предлагаемой телерекламой, хотя очень хочет. Для него желание выиграть приз является совершенно естественным, но без помощи взрослых он не сможет вырезать несколько упаковок и прислать их по определенному адресу. Таким способом рекламодатели пытаются воздействовать на родителей посредством их малыша.

Нередко реклама делает ребенка более агрессивным и раздражительным. Во-первых, многие рекламные ролики повторяются слишком часто, прерывают интересные фильмы или мультфильмы. Во-вторых, такие товары, как горные велосипеды, автомобили, пока недоступны ребенку, а иметь их хочется. Так как желания и возможности не совпадают, возникает чувство разочарования, а нередко и злости на родителей, которые не могут купить дорогую «игрушку». В-третьих, сама реклама может отличаться агрессивностью («Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить!»).

Проведенное исследование показало, что телевизионная реклама, безусловно, влияет на детей старшего дошкольного возраста. По мнению родителей, большинство детей узнают рекламные ролики по визуальному ряду, звуковому сопровождению, воспроизводят отдельные высказывания, выражения, мелодии. Половина детей прерывают свою деятельность из-за рекламы, хотя и не предпочитают рекламу другим передачам. Почти все опрошенные дошкольники доверяют содержанию рекламы, возможно, используют рекламу в качестве культурного эталона потребления. Наибольшей популярностью среди детей пользуется реклама продуктов питания, напитков, игрушек, косметики, бытовой техники, спортивные сюжеты, реклама с участием животных.

В формировании взгляда на рекламу у младших детей важнейшее значение имеет отношение к ней их родителей. Можно констатировать, что полученные факты выявляют опосредующую функцию семьи, корректирующей воздействие телевизионной рекламы на ребенка. Почти половина опрошенных родителей утверждает, что реклама негативно влияет на их детей, следует запрещать детям смотреть рекламу либо дозировать ее, а также формировать правильное к ней отношение. Результаты наблюдений показали, что в целом реклама все же не играет решающей роли в формировании потребительских предпочтений, хотя во многом оказывается средством манипулирования сознанием детей.

Современный ребенок, еще не оформившийся как личность, не всегда еще умеющий отличить плохое от хорошего, вредное от полезного, уже знает, чем можно утолить жажду, какое пиво правильное, где найти гарантии и что делать, если нет с собой зубной щетки... А 23–30-летние папы и мамы зачастую понятия не имеют, какое пагубное влияние оказывает телереклама на их детей, так как даже не представляют, как бы на них самих последняя повлияла, ведь в их детские годы ее просто не было.

Таким образом, реклама в несет в себе качества очевидной двойственности. С одной стороны, это «истинно демократическое», можно сказать, сакраментальное информационное средство, с незапамятных времен призванное способствовать в реализации прав на обладание. Эта ее особенность подсознательно порождает у потребителя чувства доверия и приязни и тем самым делает его открытым и незащищенным по отношению к данному виду информационного воздействия. С другой стороны – хорошо понимая положение потребителя, рекламодатель, мягко говоря, злоупотребляет этим чуть ли не врожденным доверием людей к рекламе, сделав последнюю многогранным выразителем своих собственных коммерческих интересов. При этом из производственной сферы им были в значительной степени исключены требования гуманности, морали и справедливости. Под маской рекламы современные психотехнологии спрятали массу способов программирования покупателя. Именно это обстоятельство делает рекламу идеальной формой психической агрессии, которой совершенно нечего противопоставить рядовому законопослушному гражданину.

И все-таки, как показывают специальные исследования, будущее за гуманной, интеллектуальной и добропорядочной рекламой. История свидетельствует, что материально-техническому прогрессу сопутствует определенный рост моральных и гуманистических критериев.

* Работа выполнена в рамках исполнения государственного контракта на проведение поисковой научно-исследовательской работы в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы» № 14.740.11.1120 от 30 мая 2011 г.

Список литературы Телереклама и ребенок

- Авдеева Н. Н., Фоминых Н. А. Влияние телевизионной рекламы на детей и подростков//Человек. 2003. № 1. С. 22-23.

- Базжина Т. В. Рекламные инкрустации в речи ребенка//Психолингвистика и проблемы детской речи: Материалы Российской науч. конф. Череповец, 2000. С. 5-8.

- Дударева А. Н. Внимание! Дети!//Вопросы психологии. 2005. № 3. С. 34-37.

- Степанов В. Н. «Реклама -двигатель..» О лингвистической природе эффекта воздействия в текстах телерекламы//Ярославский педагогический вестник. 2001. № 1. С. 30-38.

- Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М.: Просвещение, 1989. 560 с.