Температурный эффект мюонов в атмосфере

Автор: Янчуковский В.Л., Кузьменко В.С.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 22, 2013 года.

Бесплатный доступ

По результатам непрерывных наблюдений найдены распределения плотности температурных коэффициентов для мюонов, регистрируемых при различных зенитных и азимутальных углах и на различных глубинах под землей. Обнаружена анизотропия в азимутальном распределении температурного эффекта мюонов в атмосфере.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103507

IDR: 142103507 | УДК: 551.521.64,

Текст научной статьи Температурный эффект мюонов в атмосфере

Одними из первых после ионизационных камер приборов для непрерывных наземных наблюдений космических лучей (КЛ) были мюонные телескопы. Они хотя и обладали рядом очевидных достоинств, но были вытеснены нейтронными мониторами. Причиной тому была сложность учета в данных мюонных телескопов вариаций атмосферного происхождения. В последнее время интерес к мюонным телескопам вновь резко возрос. Использование их требует более детального изучения температурного эффекта мюонов в атмосфере. Разработанный ранее интегральный метод учета температурного эффекта мюонов [Дорман, 1972] требует знания, с одной стороны, высотного профиля температуры атмосферы, а с другой – распределения плотности температурных коэффициентов W t ( h ) для мюонов в атмосфере. Рассчитанные значения плотности W t ( h ) приводятся в [Кузьмин, 1964; Дорман, 1972] для наземных мюонных телескопов с экранами, имеющих порог регистрации Δε≤0.4 ГэВ, и для подземных телескопов с энергетическим порогом Δε≥1.6 ГэВ. Рассчитанные теоретически значения Wt ( h ) весьма сложно использовать на практике для телескопов, имеющих различные зенитные и азимутальные направления регистрации мюонов, различные энергетические пороги Δε. Попытка обойти эти трудности привела к созданию оригинального метода, основанного на использовании скрещенных телескопов [Кузьмин, 1958]. Таким образом, возникает необходимость в экспериментальной оценке распределения плотности температурных коэффициентов интенсивности мюонов, регистрируемых телескопами в атмосфере.

Метод

Было показано [Янчуковский, 2011], что интегральный (от всей атмосферы) температурный эффект интенсивности мюонов может быть представлен как эффект от средневзвешенной по массе температуры атмосферы:

nn

A T sm = E A T A ME A h j , j = 1 / j = 1

где ΔТj и Δhj – изменения температуры и массы слоя j атмосферы соответственно. Знание температурного коэффициента интенсивности мюонов в зависимости от среднемассовой температуры атмосферы Asm позволяет оценить температурный эффект интенсивности мюонов от всей атмосферы (интегральный):

[ ( J t - J )/ J ] 100 = A sm A T sm .

Попытка оценки распределения плотности температурных коэффициентов для мюонов в атмосфере по данным наблюдений была сделана в [Янчуковский, 2007] с использованием методов многофакторного регрессионного анализа [Дрейпер, 2007]. Однако ввиду условности разделения атмосферы на отдельные слои очевидна сильная корреляция (не только парная) между значениями температуры для каждого слоя, что подтверждают диаграммы рассеяния и расчетные значения коэффициентов парной корреляции. Таким образом, прямое разрешение регрессии не представляется возможным, а такой метод, как гребневая регрессия, дает искусственно зашумленный результат, что является необходимым условием для получения устойчивого решения. В связи с этим был использован метод главных компонент [Рао, 1968]. Процедура выделения главных компонент подобна вращению, максимизирующему дисперсию исходного пространства переменных. Метод позволяет получить ортогональные проекции исходных температур на подпространство главных компонент. Таким образом, становится возможным прямое разрешение регрессии. Полученные в подпространстве главных компонент температурные коэффициенты с помощью матрицы перехода переводятся в исходное пространство.

Результаты и их обсуждение

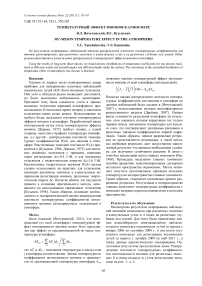

Рассмотрены результаты непрерывных наблюдений мюонной компоненты при различных зенитных и азимутальных углах и, а также на различных глубинах под землей. Для этого были привлечены данные новосибирского многоканального наблюдательного комплекса космических лучей за период с января 2006 по сентябрь 2008 г. и якутского подземного комплекса для регистрации космических лучей за период с декабря 2009 по май 2011 г., а также данные аэрологического зондирования. Полученные результаты представлены ниже. Распределения плотности температурных коэффициентов интенсивности мюонов для различных зенитных θ и азимутальных φ углов регистрации показаны на рис. 1, а , б .

В . Л . Янчуковский , В . С . Кузьменко

Рис . 1 . Распределение плотности температурных коэффициентов для мюонов в атмосфере для различных зенитных ( а ) и азимутальных ( б , в ) углов регистрации .

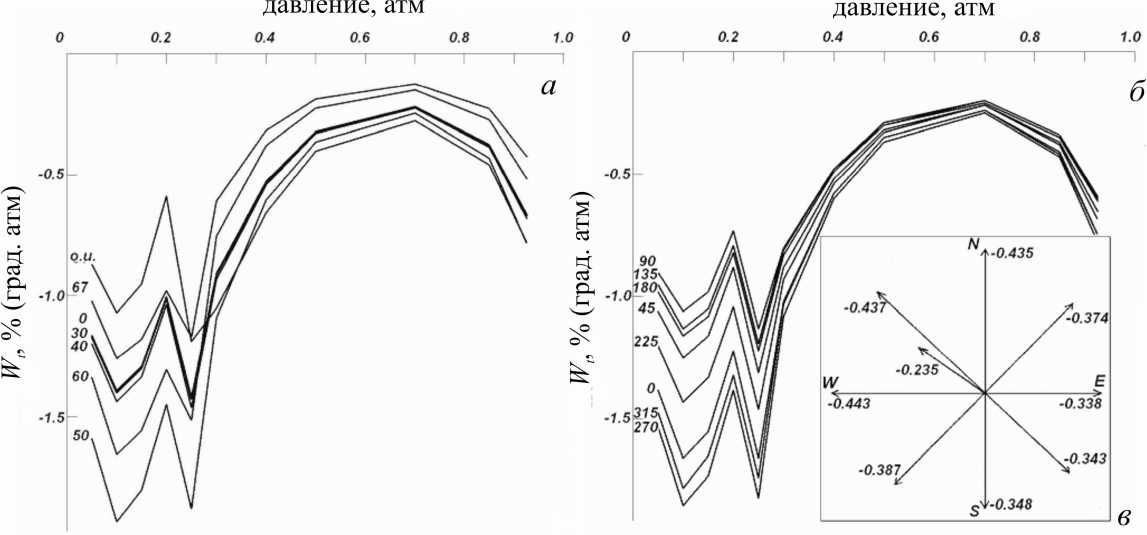

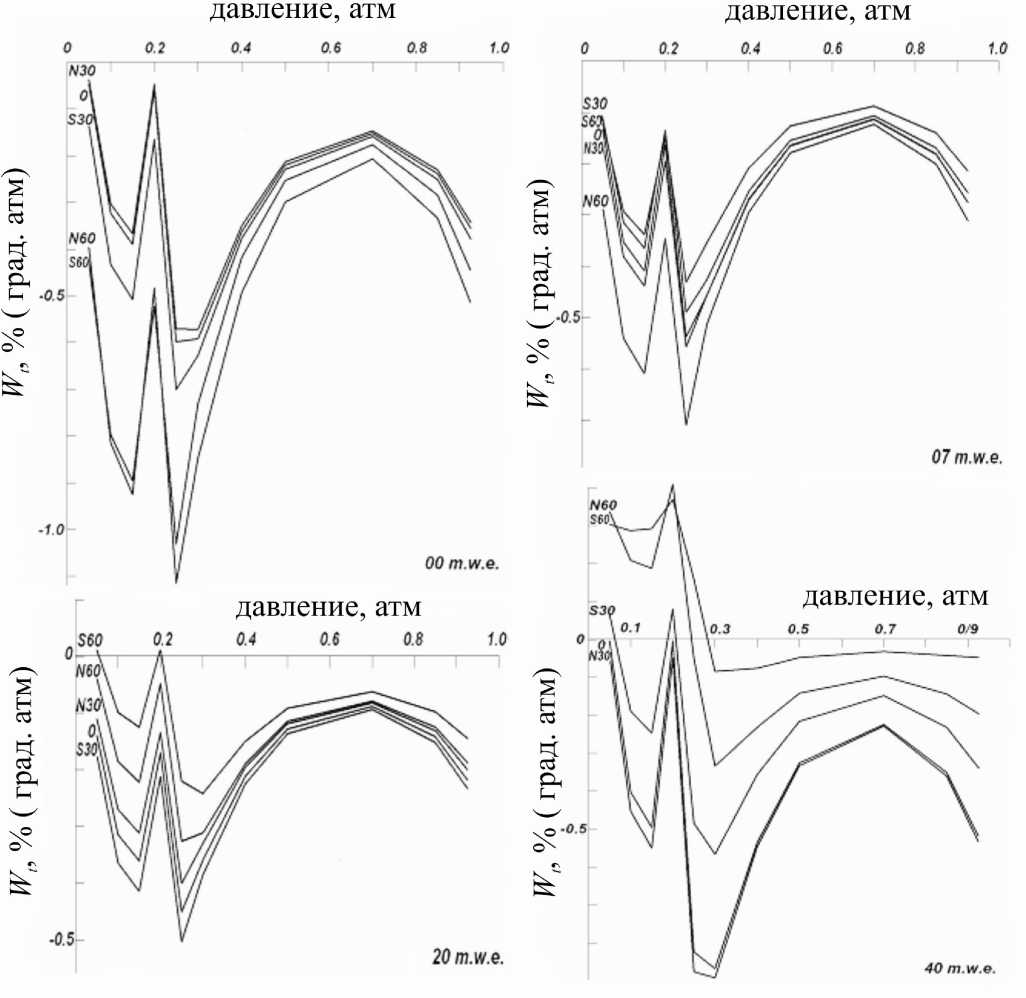

Рис . 2 . Распределение плотности температурных коэффициентов для мюонов в атмосфере при регистрации на раз личных глубинах под землей .

Значения углов на рисунке указаны надписями у кривых. Канал регистрации вертикальной интенсивности общей ионизующей компоненты с Δε≤0.4 ГэВ (телескопы без экрана) обозначен на рисунке через О.И. Распределения Wt(h) для зенит- ных углов 0, 30 и 40° практически совпадают. При оценке Wt(h) для каждого зенитного угла регистрируемая интенсивность предварительно была проинтегрирована по азимутальному углу. В распределении плотности температурных коэффициентов для мюонов в атмосфере наблюдается неравномерность при давлении h≤0.3 атм. Соответствующие высоты находятся в области эффективной генерации мезонной компоненты в атмосфере. Суммарный температурный эффект мюонов, регистрируемых в глубине атмосферы, представляет собой суперпозицию двух эффектов:

Wt (h) = W n (h) + W ^ (h), где Wл (h) - положительный температурный эффект, обусловленный конкуренцией между распадом и поглощением пионов (п-мезонов), а Wц (h) -отрицательный температурный эффект, обусловленный распадом мюонов (µ-мезонов). Если максимумы в распределениях положительного Wп (h) и отрицательного Wц (h) температурных эффектов будут разнесены по h, то в суммарном температурном эффекте Wt (h) появится неравномерность в виде седловины (как на рисунке). В связи c этим следует упомянуть о результатах, полученных путем корректно выполненных теоретических расчетов группой сотрудников ИКФИА СО РАН под руководством А.И. Кузьмина в начале 60-х гг. [Кузьмин, 1959, 1964]. В распределении плотности температурных коэффициентов, рассчитанном теоретически, также наблюдалась неравномерность в виде седловины в этой же области h. Зависимость температурного эффекта мюонов в атмосфере от азимутального угла показана на рис. 1, б. Для детального рассмотрения этой зависимости использовано азимутальное распределение температурных коэффициентов интенсивности мюонов относительно среднемассовой (средневзвешенной по массе) температуры атмосферы Аsm(φ). Полученные результаты представлены векторной диаграммой на рис. 1, в. Результирующий вектор (векторная сумма) отражает анизотропию азимутального распределения температурного эффекта мюонов в атмосфере. Это соответствует области зенитных углов 30–40°. Величина анизотропии температурного эффекта

[ ^ A sm ( ф ) Д A sm ( Ф ) | 100%

V Ф / Ф )

составила 7.3 %. Наблюдаемая угловая анизотропия азимутального распределения температурного эффекта мюонов в атмосфере, возможно, вызвана азимутальным эффектом КЛ (восточно-западной асимметрией интенсивности КЛ, величина которой составляет ~10 % [Kamiya, 1963]). Азимутальный эффект объясняется в первую очередь тем, что порог геомагнитного обрезания в существенной мере за- висит от азимутального угла. Наибольшая величина температурного эффекта мюонов наблюдается в направлении северо-запад (φ≈300°) и проявляется в результатах, полученных для телескопов «север» и «юг» различных уровней наблюдения под землей якутского комплекса установок. Результаты представлены на рис. 2.

Заключение

Предложен метод оценки распределения плотности температурных коэффициентов W t ( h ) для мюонных телескопов КЛ по данным наблюдений.

Найдены зависимости температурного эффекта мюонов от зенитного и азимутального углов регистрации и различной глубины под землей.

Обнаружена анизотропия азимутального распределения температурного эффекта мюонов в атмосфере.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта 10.3 «Космические лучи в гелиосферных процессах по наземным и стратосферным наблюдениям» в рамках программы № 10 «Фундаментальные свойства материи и астрофизика» Президиума РАН.