Темпоральная структура профессионального самосознания сотрудников полиции: попытка парадоксального моделирования

Автор: Софронова Анастасия Юрьевна

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психолого-педагогические аспекты становления и развития личности

Статья в выпуске: 3 (82), 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. Предпринимается попытка обоснования темпоральной концепции понимания процессов становления профессионального самосознания сотрудников органов внутренних дел на всех этапах построения карьеры. Основная идея концепции заключается в постулировании принципа непрерывного развития самосознания личности при условии, если все компоненты структуры самосознания находятся не в «линейных» отношениях относительно друг друга, а трансформируются во времени и пространстве, обладая многовекторным, вариативным и эмерджентным потенциалом. Целью является рассмотрение основных идей, подходов и предпосылок, позволяющих определить темпоральное моделирование в качестве нового метода исследования профессионального самосознания сотрудника органов внутренних дел. Материалы и методы. Методологической основой послужили теоретические разработки и концепции, конкретные положения, основные идеи, подходы и предпосылки, выработанные представителями аналитической и экзистенциальной философии, социологии и юридической психологии, позволяющие определить подходы к темпоральному моделированию как новому методу изучения профессионального самосознания сотрудника полиции. Исследование строилось на основе общенаучных методов: диалектического, индуктивного, дедуктивного, анализа и синтеза, педагогических наблюдений, моделирования. Результаты и обсуждение. Раскрываются структура и содержание профессионального самосознания в контексте темпоральной концепции формирования внутреннего опыта личности профессионала. Темпоральная модель обеспечивает общее понимание специалистами базовых механизмов и условий трансформации времени как ресурса саморазвития субъекта профессиональной деятельности в процессе его внутренней психологической работы. При этом основным источником и формой существования личности во времени и пространстве выступает профессиональная деятельность, которая структурируется и опосредуется доминирующими ценностями и контекстами правовой идеологии. Как правило, полное слияние личности с деятельностью определяет ее зависимость от времени активной профессиональной самореализации вплоть до ухода на пенсию. Это жесткая форма внешнего конструирования времени и пространства личности профессионала, в котором человек вынужден искать альтернативные формы и незанятые работой ниши для личного самовыражения. Тем самым развитая структура правоохранительной деятельности, ее морально-психологические аспекты объективируют время личности, существенно влияют на формирование ее внутреннего и внешнего опыта, психологическую готовность субъекта к полноценной жизнедеятельности. Выводы. Под темпоральной моделью профессионального самосознания субъекта понимается специфический способ организации структурных элементов его внутреннего опыта, ценностно-семантических систем и образов профессии, непрерывно изменяющихся во времени и пространстве. Темпораментальные характеристики субъекта профессиональной деятельности определяются нами через успешность самореализации и саморазвития сотрудника полиции в рамках профессиональной деятельности.

Профессиональное самосознание, самоопределение, самоотношение, саморазвитие, самореализация, внутренний опыт

Короткий адрес: https://sciup.org/149125081

IDR: 149125081 | УДК: 159.923.2 | DOI: 10.24411/1999-6241-2020-13002

Текст научной статьи Темпоральная структура профессионального самосознания сотрудников полиции: попытка парадоксального моделирования

Актуальность, значимость и сущность проблемы. Продолжающийся процесс реформирования и модернизации правоохранительных институтов вынуждает общество продолжать переосмысливать и уточнять запрос на подготовку высококвалифицированных специалистов с новым профессиональным самосознанием. Под новизной самосознания подразумеваются, прежде всего, изменения в темпоральной структуре опыта и ценностно-смысловых интенциях самосознания личности сотрудника правоохранительных органов Российской Федерации.

Основным источником актуализации исследования профессионального самосознания выступает отсутствие на сегодняшний день среди специалистов единого, системного понимания процессов становления и развития профессионального самосознания субъекта профессиональной деятельности, базовых механизмов и факторов непрерывного личностного развития субъекта внутри профессии, а также причин «остановки», истощения мотивов к профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию личности.

Целью данной работы является определение темпоральной модели становления профессионального самосознания сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Теоретические предпосылки и состояние проблемы. Несмотря на то что проблема профессионального самосознания не обделена вниманием специалистов (В. В. Столин [1], А. К. Маркова [2], Е. А. Климов [3], Л. В. Андреева [4], И. И. Чеснокова [5], С. Дж. Савана [6], A. Тверский-Гласнер [7], К. Мушольт [8], М. Р. Лири [9] и др.), интерес к изучению ее различных сторон и аспектов в последнее время только возрастает. Это связано и с поиском ответов на вопросы: «Где проходит граница между сознанием и самосознанием, между началом становления профессионального самосознания и его завершением?», «Когда специалист может с уверенностью сказать, что его профессиональное самосознание достигло необходимой точки завершенности, и он стал полноценным специалистом в своей области?». Поиск от- ветов на поставленные вопросы и составляет проблемное поле настоящей статьи.

В одной из ранее опубликованных нами работ, посвященной проблеме темпоральной интерпретации динамики становления профессионального самосознания сотрудника полиции [10], уже был представлен подробный анализ авторских определений феномена профессионального самосознания. Нами были выделены четыре его структурных компонента: самоопределение, самоотноше-ние, саморазвитие и самореализация. Данные компоненты, по нашему мнению, являются системообразующими для профессионального самосознания, которые задают его концептуальный статус и позволяют определять его предметную специфику.

Рассматривая один из компонентов профессионального самосознания — самоопределение, следует подчеркнуть тот факт, что как только субъект начинает осуществлять поиск той профессиональной деятельности, которой ему хотелось бы посвятить себя и свое время, неизбежно встает вопрос ценностно-смыслового выбора конкретной социальной сферы и необходимых идеалов для полноценного саморазвития и самореализации. При этом воспринимается и оценивается сначала социальный статус «мира профессии», т. е. осознаются важность профессии для социума, ее имидж и тенденции профессиогенеза, примеряются основные социальнопрофессиональные роли. Осознанный выбор профессиональной деятельности задается уровнем внутренней психической работы и рефлексивным анализом личности себя во времени и пространстве, что и составляет содержание процесса профессионального самоопределения субъекта.

Ряд авторов рассматривает профессиональное самоопределение как один из этапов в становлении профессионального самосознания, который заканчивается тогда, когда личность принимает осознанное решение в выборе определенной профессиональной деятельности и переходит на следующий этап (М. В. Четверикова [11], Ю. Б. Макаренко [12], Н. В. Гусева [13] и др.). Нам ближе точка зрения тех авторов, которые процесс профессионального самоопределения субъекта считают динамическим и не прекращающимся во времени. Динамичность и непрерывность развития профессионала, как правило, приводит к возникновению психологических новообразований, накоплению внутреннего опыта и расширению сознания. Тем самым непрерывное самоопределение выступает одним из основных механизмов трансформации личности и адаптации структуры ее опыта под конкретный предмет профессиональной жизнедеятельности.

-

Е. А. Климов [3], Д. Е. Супер [14], Э. Ф. Зеер [15] и др. в своих работах неоднократно акцентируют внимание на непрерывности протекания процесса самоопределения на всех этапах профессиогенеза субъекта. По мнению авторов, профессиональное самоопределение не является промежуточным этапом в формировании профессионального самосознания специалиста. Напротив, в каждый период времени он встречается с новыми задачами и вызовами жизнедеятельности, которые реша-

- ет, основываясь на собственных ценностно-смысловых интенциях. При этом для каждой возрастной группы и стажа службы сотрудников характерно решение своих специфических задач, исходя из уровня завершенности определенного этапа саморазвития и профессиональной идентичности, характера возрастных изменений, наличия или отсутствия жизненных кризисов и состояния здоровья. М. Чжоу и С. С. Кам [16] провели эксперимент, в ходе которого доказали влияние процесса личностного профессионального самоопределения на формирование личностной идентичности.

Таким образом, выбор профессии и желание в ней развиваться — это своеобразный контракт личности со своим будущим. Чем дальше во времени человек способен видеть себя и прогнозировать свое будущее в профессии, тем быстрее у него формируются профессиональная идентичность и способность переживать свою причастность к значимым изменениям в обществе. При этом рефлексивная сторона самоопределения заключается в непрерывном поиске своего места в выбранной профессии, в поиске и нахождении личностного смысла в выполняемой деятельности. Отсюда профессиональное самоопределение способствует формированию внутреннего опыта и целостной Я-концепции у человека, что полностью доказывает причастность процесса самоопределения к формированию профессионального самосознания субъекта.

Следующий элемент профессионального самосознания, выделяемый нами, — это самоотношение, которое тесно связано с процессом самоопределения. По нашему мнению, процесс самоотношения имеет относительно автономную структуру и функционально обусловливает аффективную составляющую процесса становления профессионального самосознания.

Одним из первых авторов, кто рассмотрел феномен самоотношения как компонент самосознания, была И. И. Чеснокова. Под самоотношением ученый понимает осознанное эмоциональное переживание личностью относительно получения нового опыта, самой себя и той деятельности, в которой она выступает как активное начало [5]. В нашем случае процесс самоотношения сотрудника полиции запускается благодаря его переживаниям самого факта исполнения социальной роли полицейского. При этом процесс самоотношения поддерживается динамической системой образов: Я — полицейский, Я — идеальный сотрудник, Я — защитник закона и «гроза преступности», а также эмоционально-ценностным откликом субъекта на внешние атрибуты профессии: своей форме и другим символам принадлежности к государственному институту (внешняя форменная атрибутика, служебное удостоверение, оружие) при выполнении им профессиональных обязанностей.

Говоря о связи двух процессов — самоопределения и самоотношения, можно отметить, что эта связь носит эмерджентный характер: уровень внутреннего отношения субъекта к профессии укрепляет его уверенность в правильности сделанного выбора, повышает его самооценку и стимулирует процессы саморазвития и продуктивной самореализации.

Профессиональное саморазвитие в качестве еще одного компонента профессионального самосознания никем из авторов в современной психологии не определяется как что-то, имеющее границы завершения. Под саморазвитием принято понимать целенаправленный, непрерывный процесс конструктивных изменений личности, в первую очередь, ее внутреннего конструкта «Я» в контексте профессиональной деятельности.

Теоретический анализ литературы, посвященной теме профессионального саморазвития, показал, что основной идеей, характерной для данного процесса, является самосовершенствование своих знаний, умений, качеств, навыков и компетенций. Однако Е. Е. Сапогова [17] вполне обоснованно предлагает рассматривать профессиональное саморазвитие через три основных конструкта: самопроектирование, самоконструирование и духовное самообогащение. По мнению автора, личность профессионала является активным субъектом в построении своей биографии, и благодаря профессии она обретает понимание смысла своего существования и предназначения, ускоряется процесс устремленности человека к акме. Благодаря профессиональному саморазвитию личность стремится к расширению своего внутреннего опыта, к его трансформированию и обогащению посредством непрерывной внутренней работы над собой, что выступает системообразующим признаком зрелости личности профессионала. Действительно, с позиции представителей экзистенциальной психологии, человек есть некий проект, который реализуется по определенным канонам всю его сознательную жизнь. Вместе с тем пока трудно концептуально и технологически представить себе соотношения и взаимные переходы между само-проектированием, самоконструированием и духовным самообогащением субъекта правоохранительной деятельности. Поэтому мы вынуждены взаимосвязь процессов самоопределения, самоотношения и саморазвития объяснять через доминирующую мотивацию субъекта к постижению идеального смысла профессиональной самореализации.

Если в процессе саморазвития личности наблюдается устремленность в будущее, то в процессе самореализации решается вопрос смысла жизненного существования в целом. Ряд исследователей определяет самореализацию как конечный процесс становления личности профессионала (В. С. Мерлин [18], А. К. Маркова [2], А. А. Деркач [19] и др). Однако в связи с данной трактовкой возникает вопрос: «Можно ли говорить о развитии личности профессионала, если процесс его внутренней самореализации имеет границы завершенности?» Исходя из динамичности, в первую очередь технологических, экономических и социальных сфер социума, а также устремленности личности к саморазвитию и самосовершенствованию, процесс самореализации представляется нам таким же континуальным, как и предыдущие описанные процессы, составляющие профессиональное самосознание.

Э. Ф. Зеером [15] отмечается, что процесс самореализации активизируется лишь тогда, когда профессия несет смыслообразующий характер и выступает главным делом всего жизненного пути личности. Исключительно при этом условии смыслообразующие интенции определяют не только отношение личности к профессии, к жизненным обстоятельствам, но и отношение к себе и к окружающему миру. Другими словами, профессиональная самоактуализация захватывает личность полностью, обусловливая ее диалог с собой и переживание подлинности жизненной самореализации. Вместе с тем опыт осуществления подлинного смысла профессиональной самореализации заключается не в сосредоточенности на собственном внутреннем мире, а в выходе во внешний мир, в метапрофессиональное бытие субъекта. Структура профессионального самосознания при этом уже не совпадает с индивидуальной профессиональной идентичностью, охватывая содержание внутреннего и внешнего опыта субъекта. Получается, что профессиональное самосознание формируется и развивается как бы на стыке внутреннего и внешнего опыта, на стыке разных ценностносмысловых и бытийных сущностей субъекта, захватывая в целях самореализации все богатство внутреннего мира человека.

Уникальность внутреннего содержания самосознания личности в субъектно-формирующем и темпоральноантропологическом подходах обусловливается непрерывностью переживания фактора времени, который актуализирует внутренний опыт субъекта, преобразовывает и трансформирует его в ресурс развития в настоящий момент и задает вектор развития на будущее. Изучение временного фактора в становлении и развитии профессионального самосознания сотрудника полиции позволяет взглянуть на его динамическую природу на всех этапах раннего, среднего и позднего субъекто-генеза. Важно выявить соотношение факторов, влияющих на его развитие внутри профессии, и определить наиболее благоприятные жизненные циклы становления личности профессионала, в которых она способна наилучшим и наиболее полным образом проявить себя в деятельности.

О важности временного фактора подчеркивается в работах А. К. Болотовой и Е. Б. Башкина, которые прямо указывают, что изучение самосознания во временной плоскости не представляется возможным при помощи традиционного статического рассмотрения явления. Самосознание можно изучить только тогда, когда и методы способны трансформироваться и непрерывно развиваться, как само изучаемое явление, в противном случае мы получаем результаты, которые не способны отразить даже актуальное состояние феномена самосознания [20, с. 22]. Ю. А. Шаранов характеризует профессиональное самосознание как часть психоистории личности, которую невозможно представить вне времени и пространства. Благодаря феномену темпоральности профессиональное самосознание обретает свою целостность и наполненность, личность получает собственную, уникальную историю жизни, где кристаллизируется вся совокупность ее внутреннего опыта [21, с. 208]. История жизни конкретного человека, куда включается непрерывно дополняющийся и развивающийся профессиональный опыт субъекта, характеризует личность в социуме как профессионала, как важную единицу социума. Чем богаче и целостней внутренний профессиональный опыт личности, тем большую ценность и значимость она представляет для общества. Тем самым рассмотрение феномена профессионального самосознания через призму темпоральной интерпретации представляется нам адекватным методом его понимания.

Внутренний опыт не только обладает накопительным эффектом, но и способен самовоспроизводиться, деформироваться, изменять иерархичность вторичного и главенствующего порядка воспроизведения его структуры в рамках выполнения субъектом определенной профессиональной миссии. Согласно трансформационной концепции, предложенной М. Ш. Магомед-Эминовым, функционирование внутреннего опыта определяется двумя основными механизмами — редукцией и инволюцией. В первом случае время расценивается личностью как возможность, ресурс воплощения себя в жизни, во втором случае характеризуется «аннулированием» всего жизненного потенциала и отсутствием смысла самого существования для субъекта, связанного с невозможностью трансформации прошлого в настоящее для создания идеалов будущего [22, с. 149–150]. Подобное рассуждение убеждает нас рассматривать динамику становления профессионального самосознания сотрудника полиции не как линейно-эволюционный процесс, который протекает в строго ограниченный временной отрезок, а как явление, способное развиваться во времени и пространстве неравномерно, скачкообразно. Именно в рамках темпоральной модели становления профессионального самосознания личности возникает возможность объяснить непрерывность и «нелинейность» феномена развития профессионального самосознания сотрудника полиции на всех этапах построения его карьеры.

Материалы и методы

В качестве методологической основы рассмотрения динамики протекания процесса становления профессионального самосознания использовались традиционные идеи субъектного подхода Л. С. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, Л. И. Анциферовой, К. А. Абульхановой-Славской, А. В. Брушлинского, субъектно-формирующей концепции Ю. А. Шаранова и др., а также постмодернистские концепции и подходы (темпорально-антропологический подход В. Е. Клочко, Э. В. Галажинского, О. М. Красноряд-цевой, О. В. Лукьянова и др.), определяющие самосознание личности как самостоятельно саморазвивающийся, целостный конструкт, который невозможно понять без систематического анализа его динамических изменений. Основой формулирования положений послужили теоретические разработки и концепции, конкретные положения, основные идеи, подходы и предпосылки, выработанные отдельными авторами, позволяющие определить подходы к темпоральному моделированию как новому методу изучения профессионального самосознания со- трудника полиции. Исследование строилось на основе общенаучных методов: диалектического, индуктивного, дедуктивного, анализа и синтеза, педагогических наблюдений, моделирования.

Результаты и обсуждение

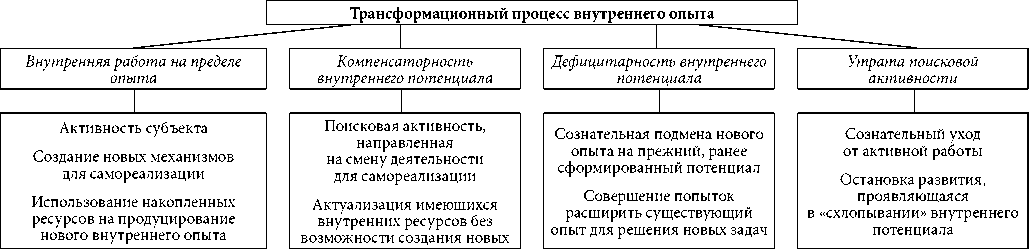

Темпоральная модель поведения субъекта профессиональной деятельности и элементы модели поведения сотрудника. Нами была рассмотрена темпоральная модель поведения субъекта профессиональной деятельности во временной перспективе, через трансформационный процесс внутреннего опыта (рис. 1).

Первый элемент модели поведения сотрудника характеризуется стремлением создавать свою неповторимую психоисторию, быть автором и актором своей судьбы. Данную активность субъекта мы обозначили концептом «внутренняя работа на пределе опыта» . Под ней понимается такое напряженное состояние психики, при котором самосознание субъекта начинает продуцировать потребность в трансформации, запрос на самоактуализацию и создание новых механизмов расширения существующего опыта за счет имеющихся ресурсов развития.

Второй элемент модели поведения сотрудника — компенсаторность . Она имеет место, когда самосознание субъекта запустило поисковую активность, но по каким-либо причинам не получилось создание нового механизма трансформации внутреннего потенциала. В данном случае субъекту приходится сознательно преодолевать возникшие обстоятельства посредством актуализации ресурсов в альтернативных сферах самореализации. Например, личность была успешна в изучении теоретических основ профессиональной деятельности, но, приступив к реализации практической деятельности, не смогла в этом реализоваться и вынуждена была сменить профессиональные роли на иные (реализация в ролях мать/ отец, жена/муж, спортсмен/дачник и т. д.).

Третий элемент модели самореализации субъекта профессиональной деятельности во временной проекции связан с дефицитарностью имеющегося внутреннего потенциала и попытками расширить существующий опыт для решения новых задач. При этом происходит подмена формирования нового опыта на прежний, ранее сформированный потенциал в связи с отсутствием внутренних ресурсов для создания нового. Например, субъект начинает придумывать оправдания: «Мне было некогда», «Я не смог», «Был занят» и т. д.

Четвертый элемент, основанный на идее М. Ш. Магомед-Эминова [22] о процессах редукции, — это утрата поисковой активности . Характеризуется неспособностью субъекта ни на одну из вышеперечисленных моделей поведения, уходом от активной работы и остановкой развития, проявляющейся в «схлопывании» внутреннего потенциала. Однако уклониться даже в этой ситуации от экзистенциальных вопросов бытия субъекту все равно невозможно. Кризис «конструирования нового опыта» актуализирует опыт «предельных», «вершинных» или «пиковых» переживаний, опыт самопознания и самоактуализации. Значение «предельного опыта переживаний» состоит в осознании субъектом конечности собственного существования, в мгновенном и полном открытии подлинного смысла существования, в появлении возможности возвращения утраченного содержательного диалога с самим собой.

Механизмы интеграции внутреннего опыта субъекта деятельности. Следующими механизмами интеграции внутреннего опыта субъекта деятельности выступают рефлексия (вопрошание), фильтрация и вызов.

Рефлексия (вопрошание) характеризуется активной внутренней работой по воспроизведению актуальных внутренних образов, состояний и переживаний. Сотрудник полиции анализирует свои чувства, соотносит их с профессиональной деятельностью, делает выбор, анализирует значимость своей субъектности, своей роли в построении социальных отношений и т. д.

Фильтрация рассматривается нами как поиск наиболее подходящей формы для реализации внутреннего опыта, а в случае отсутствия таковой самосознание конструирует в первом приближении новый необходимый механизм взаимодействия. Иными словами, при отсутствии опыта выполнения той или иной задачи активная функция самосознания субъекта способна спроектировать новый способ решения задачи. В том случае, когда сотрудник полиции меняет свою должность, место дислокации, профессиональную сферу, ему необходимо не столько адаптироваться к новым условиям профессиональной деятельности, сколько выработать новые способы успешной реализации вместо прежних.

Рис. 1. Темпоральная модель поведения субъекта профессиональной деятельности во временной перспективе ( Fig. 1. Temporal model of behaviour of the subject of professional activity in time perspective)

Вызов , напротив, отличается полной мобилизацией всех внутренних ресурсов для преодоления трудностей. В ситуациях, когда субъект не встречает преград и трудностей в своей профессиональной деятельности, он перестает создавать новый опыт и, соответственно, развиваться.

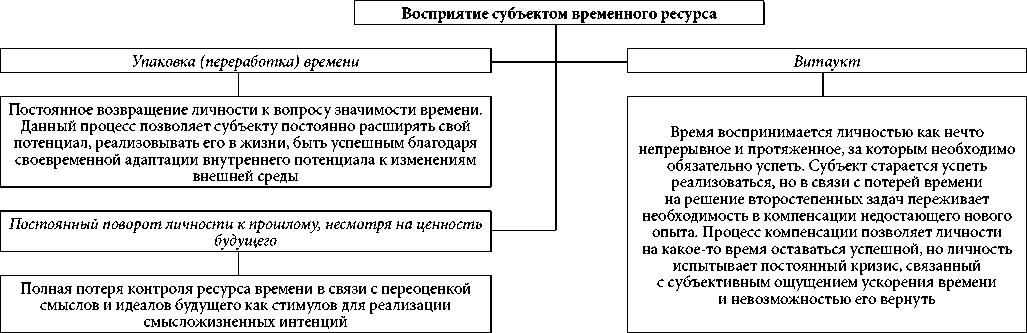

Восприятие и оценка внутреннего временного ресурса. При этом важно подчеркнуть, как субъект воспринимает и оценивает собственный внутренний временной ресурс. Нами была предпринята попытка рассмотреть варианты восприятия времени через соотношение временной перспективы и внутреннего потенциала личности. Всего были выделены три основные формы восприятия времени (рис. 2).

Форма существования личности во времени во многом структурируется доминирующими ценностями правоохранительной деятельности. Характер включенности в деятельность определяет уровень свободы и зависимости субъекта от времени активной профессиональной самореализации вплоть до ухода на пенсию. Это во многом жесткая форма внешнего нормирования времени и пространства личности профессионала, в котором человек вынужден искать альтернативные способы личностного самовыражения. В свою очередь, и сама личность в процессе службы способна постепенно «врастать в профессию», превращая ее в персонифицированное пространство жизнедеятельности. В определенном смысле только творческое отношение к работе открывает для личности возможности выхода за существующие рамки собственного опыта. Расширение пространства опыта личности неизбежно приводит к усложнению темпоритмических характеристик ее активности, к изменению стандартов, норм и образцов профессиональной деятельности.

Таким образом, под профессиональным самосознанием сотрудника полиции понимается внутренний образ профессии и внутренний опыт осознания и позиционирования себя в профессии, а также инструментальные ресурсы постижения смыслов внешнего опыта профессиональной самореализации субъекта.

Выводы

-

1. Под темпоральной моделью профессионального самосознания понимаются непрерывно изменяющиеся ценностно-семантические системы и образы профессии, включающие в себя содержание и структурные элементы внутреннего опыта субъекта, а также инструментальные средства внешнего опыта профессиональной самореализации.

-

2. Темпораментальные характеристики субъекта профессиональной деятельности определяются нами через успешность/неуспешность самореализации и саморазвития сотрудника полиции в рамках профессиональной деятельности, овладения им профессионально важными качествами и их устойчивое проявление в ходе выполнения практической деятельности в актуальный момент времени и активное продвижение собственного проекта — Я в будущее.

Предложенная нами темпоральная модель обеспечивает общее понимание специалистами базовых механизмов внутренней психологической работы, которая происходит преимущественно имплицитно в сознании субъекта, способного воспринимать время как ресурс для саморазвития, и выделение критериев оценки устремленности развития субъекта профессиональной деятельности на перспективу.

Рис. 2. Восприятие субъектом времени через соотношение временной перспективы и внутреннего потенциала личности ( Fig. 2. The subject's perception of time through correlation of time perspective and personal inner potential)

Список литературы Темпоральная структура профессионального самосознания сотрудников полиции: попытка парадоксального моделирования

- Стопин В. В. Самосознание личности. М., 1983. 284 с.

- Маркова А. К. Психология профессионализма. М., 1996. 312 с.

- Климов Е. А. Введение в психологию труда. М., 1998. 350 с.

- Андреева Л. В., Егоров М. И. Методологические основы проблемы развития профессионального самосознания юриста // Век качества. 2015. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/artide/n/metodologicheskie-osnovy-problemy-razvitiya-professionalnogo-samosoznaniya-yurista (дата обращения: 13.01.2020).

- Чеснокова И. И. Проблема самосознания в психологии. М., 1978. 144 с.

- Savanah St. J. A response to Dow's and Musholt's commentaries on the concept possession hypothesis of self-consciousness. Consciousness and Cognition. 2012. 21(2). Pp. 725-726.

- Tversky-Glasner A. Police personality: what is it and why are they like that? J Police Crim Psychol. 2005. 20(1). Pp. 56-67.

- Musholt K. Self-consciousness and intersubjectivity. In K. Crone, K. Musholt & A. Strasser (Eds.). Facets of self-consciousness. Amsterdam/N.-Y. 2012. Pp. 63-89.

- Leary M. R., Price J. (Eds.). Tangney Handbook Self and Identity. N.-Y. 2002. 703 p.

- Софронова А. Ю. Темпоральная интерпретация динамики становления профессионального самосознания сотрудника полиции // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 3(83). С. 215-223.

- Четверикова М. В. Профессиональное самоопределение сотрудников ОВД: выбор и принятие решения // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2010. № 3(42). С. 35-37.

- Макаренко Ю. Б. Особенности профессионального самоопределения курсантов вуза МВД России // Вестник КРУ МВД России. 2013. № 1(19). С. 88-91.

- Гусева Н. В. Профессионально-ролевое самоопределение курсантов вузов МВД России // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2006. № 4. С. 402-405.

- Bell A. P., Super D. E. & Dunn T. B. Understanding and implementing career theory: A case study approach. Counseling and Human Development. 1988. No 20(8). Pp. 1-19.

- Зеер Э. Ф. Психология профессий. Екатеринбург, 2009. 336 с.

- Zhou M., Kam C. C. S. (2018). Self-determination and personal identity in university students: The mediating role of future orientation. The Spanish Journal of Psychology. 21. e14. URL://https://www.cambridge.org (дата обращения: 20.11.2019).

- Сапогова Е. Е. Психология развития человека. М., 2005. 60 с.

- Мерлин В. С. Психология индивидуальности: избранные психологические труды. М., 2009. 542 с.

- Деркач А. А., Сайко Э. В. Самореализация — основание акмеологического развития. М., 2010. 224 с.

- Болотова А. К., Башкин Е. Б. Самосознание и развитие личности как «особый временной момент» // Культурно-историческая психология. 2009. № 1. С. 19-27.

- Шаранов Ю. А. Темпоральная модель становления профессионального самосознания субъекта правоохранительной деятельности в образовательном дискурсе // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 1. С. 205-218.

- Магомед-Эминов М. Ш. Трансформация личности. М., 1998. 496 с.