Тенденции пространственного развития молочного скотоводства в регионе с экстремальным климатом

Автор: Булыгина С.А., Колесняк А.А., Коваль А.Н.

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 4 (30), 2023 года.

Бесплатный доступ

Молоко и молочные продукты относятся к продуктам повседневной необходимости, обладая рядом ценных питательных свойств. Достаточный уровень потребления молока определяет здоровье нации. Особенно это важно для населения регионов с экстремальными природными условиями, представителем которых является Красноярский край. Регион отличается огромной слабозаселенной территорией и многообразием природных, экономических и социальных условий для сельского хозяйства. Его пространственное развитие, в том числе молочного скотоводства, с целью более эффективного использования природных и экономических условий имеет важное значение для решения проблемы надежного обеспечения населения молоком и молочными продуктами. В одних сельскохозяйственных зонах края производство молока превышает нормативную потребность, в других оно ниже. Душевое производство молока и молочной продукции в крае ниже рекомендуемой нормы потребления, что свидетельствует о низком уровне территориального разделения труда и специализации в молочном скотоводстве. Несмотря на принятые государственные меры, решены не все проблемы развития скотоводства. Серьезные потери связаны с непреодолимой тенденцией сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. В исследуемом периоде поголовье коров во всех категориях хозяйств края снизилось на 15,6 %, в том числе в сельскохозяйственных организациях - на 18,0 %, в личных подсобных хозяйствах - на 33, 5 % при росте в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 1,7 раза. Объемы производства молока и молочных продуктов сокращаются, несмотря на рост продуктивности коров. Потребность населения в молоке удовлетворена менее чем на 70 % по сравнению с рациональной нормой питания. Опережающий рост себестоимости молока по сравнению с ценами обеспечил низкий уровень рентабельности даже с субсидиями (- 28,2 %), недостаточный для ведения расширенного воспроизводства молочной отрасли. Состояние молочного скотоводства в крае подтверждает объективную необходимость эффективного использования его биоклиматического потенциала, совершенствования территориально-отраслевого разделения труда как наименее затратного фактора его пространственного развития.

Экстремальный климат, молочное скотоводство, поголовье коров, продуктивность, производство, эффективность, обеспеченность, красноярский край

Короткий адрес: https://sciup.org/140302970

IDR: 140302970 | УДК: 636.2.034:636.083.6 | DOI: 10.36718/2500-1825-2023-4-70-83

Текст научной статьи Тенденции пространственного развития молочного скотоводства в регионе с экстремальным климатом

Введение . В обеспечении продовольственной безопасности регионов Российской Федерации особое значение придается развитию животноводства.

Потребительская корзина населения страны более чем наполовину сформирована из таких продуктов, как молоко, творог, сметана, яйца, мясо. Такой состав продуктов питания свидетельствует о значимости отрасли скотоводства. Молоко и молочная продукция – жизненно важные продукты, особенно для детей и пожилых граждан. В исследуемом периоде в Красноярском крае наблюдаются пространственная дифференциация производства продукции молочного скотоводства, усиление деструктивных процессов в его развитии. В целом по краю обеспеченность молоком ниже нормативной потребности – 67,6 %.

В Канской, Ачинской и Южной лесостепных зонах нашего региона обеспеченность молоком превышает рациональную норму в 1,5–2,6 раза, а в Центральной пригородной и Северной подтаежной зонах молоко производится от 10,4 до 14,4 % нормативной потребности. Это вызывает необходимость транспортировки молочного сырья в зоны с высокой потребностью, что увеличивает его себестоимость. В Красноярском крае идет наращивание поголовья молочных коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах при снижении в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения. Производство молочных ресурсов, несмотря на рост продуктивности, сокращается в целом в хозяйствах всех категорий, что приводит к снижению обеспеченности ими населения края.

Душевое производство молока и молочной продукции ниже нормативной потребности, что свидетельствует о низком уровне территориально-отраслевого разделения труда и специализации в молочном скотоводстве. Значительное повышение себестоимости производства 1 т молока, особенно в зонах сильного и очень сильного дискомфорта климата, снизило эффективность развития молочного скотоводства в регионе.

Цель исследования. Оценка пространственного развития молочного ско- товодства и обеспеченности населения региона молоком и молочными продуктами.

Задачи исследования : проанализировать обеспеченность населения молоком по сельскохозяйственным зонам Красноярского края; дать оценку сложившегося территориального разделения труда и специализации в молочном скотоводстве; оценить пространственное развитие молочного скотоводства по зонам с разной степенью дискомфорта климата.

Материалы и методы исследования . В качестве теоретической и методологической основ исследования использованы научные труды отечественных ученых, посвященные проблеме пространственного развития и экономической эффективности молочной отрасли. Исследование проведено на основе официальных данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края. Исследования проведены с использованием монографического, аналитического и абстрактнологического методов исследования.

Результаты исследования и их обсуждение . В Красноярском крае, исходя из особенностей климата, почв и растительности, выделены 5 природноэкономических сельскохозяйственных зон [1, с. 23–29]. Сложившаяся специализация по зонам в основном соответствовала их природно-климатическим условиям, но, как отмечалось [2, с. 37], требовала дальнейшего совершенствования. Пространственное развитие молочного скотоводства и обеспеченность населения молоком в исследуемом регионе рассмотрены в таблице 1.

Таблица 1

Производство, потребность и обеспеченность населения молоком по сельскохозяйственным зонам Красноярского края в 2019–2021 гг. [3, 4, 5]

|

Сельскохозяйственная зона |

Производство молока, тыс. т |

Потребность населения в молоке по рациональной норме, тыс. т |

Обеспеченность населения молоком, % |

||||||

|

2019 |

2020 |

2021 |

2019 |

2020 |

2021 |

2019 |

2020 |

2021 |

|

|

Канская лесостепная (11 районов) |

168,5 |

171,4 |

166,4 |

99,9 |

102,5 |

101,6 |

168,6 |

167,2 |

163,8 |

|

Ачинская лесостепная (10 районов) |

180,5 |

183,2 |

171,0 |

116,1 |

115,5 |

116,1 |

155,4 |

158,6 |

147,3 |

|

Центральная пригородная (6 районов) |

82,9 |

82,4 |

70,2 |

488,6 |

489,4 |

488,6 |

17,0, |

16,8 |

14,4 |

|

Южная лесостепная (7 районов) |

174,8 |

190,8 |

194,2 |

73,7 |

73,1 |

73,7 |

237,2 |

258,8 |

263,5 |

|

Северная подтаежная (10 районов) |

20,2 |

17,7 |

15,3 |

147,3 |

146,4 |

147,3 |

13,7 |

12,0 |

10,4 |

|

Всего по краю (44 района) |

641,3 |

658,8 |

626,9 |

925,6 |

928,2 |

927,3 |

69,3 |

70,9 |

67,6 |

Неравномерное размещение городского населения определило значительные колебания потребности в молоке и молочной продукции по сельскохозяйственным зонам края. Производство продукции молочного скотоводства по зонам и в целом по краю снижается. В настоящее время в регионе производство молока не обеспечивает потребность в нем по рекомендуемой норме потребления. Вместе с тем в 3 сельскохозяйственных зонах объем производства молока превышает эту норму в 1,5–2,6 раза, в 2 других зонах он ниже нормы потребления. Формируется высокая потребность в молоке в Центральной пригородной зоне, где находится г. Красноярск с численностью более 1 000 000 млн чел. И это вызывает необходимость его транспортировки в зоны с высокой потребностью населения, что увеличивает себестоимость молочной продукции.

Значение молочного скотоводства определяется не только его высокой долей в валовой продукции, но и большим влиянием на экономику сельского хозяйства в целом. Развитие молочного скотоводства направлено на надежное обеспечение населения края этой качественной продукцией (табл. 2).

Таблица 2

|

Показатель |

Год |

||||

|

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

|

|

Производство молока: всего, тыс. т |

638,7 |

625,9 |

641,3 |

658,8 |

626,9 |

|

на душу населения, кг |

222 |

218 |

223 |

230 |

220 |

|

Фактическое потребление молока и молочных продуктов: всего, тыс. т |

669,2 |

663,0 |

672,7 |

682,8 |

673,2 |

|

на душу населения, кг |

233 |

231 |

234 |

239 |

236 |

|

Потребность в соответствии с рекомендуемой нормой потребления (325 кг), тыс. т |

934,7 |

934,5 |

932,8 |

929,9 |

927,1 |

|

Производство молока: по фактическому потреблению, % |

95,4 |

94,4 |

95,3 |

96,5 |

93,1 |

|

нормативной потребности, % |

68,3 |

67,0 |

68,8 |

70,8 |

67,6 |

Душевое производство и потребление молока и молочных продуктов [3, 4]

В течение анализируемого периода производство молока всеми категориями хозяйств края незначительно снизилось, а потребление, наоборот, возросло. При этом за счет собственного производства обеспечивается от 93,1 до 96,5 % фактического потребления молока, а нормативной потребности – не более 71 %. Фактическое потребление молока и молочных продуктов на душу населения в крае опустилось ниже продовольственной корзины (290 кг). Молоко, как бел-ковосодержащий продукт питания, необходимо для населения, проживающего в условиях континентального климата. Но, по данным [6, с. 422], недостаток молока и молочных продуктов компенсируется углеводистыми продуктами при значительном недостатке белка. Душевое производство продукции принято использовать для оценки сложившегося размещения сельского хозяйства, как основы его пространственного развития.

Производство молока на душу населения за исследуемый период снижается и ниже душевого его потребления. Сложившееся соотношение душевого производства и нормативного потребления молока и молочной продукции свидетельствует о низком уровне территори- ального разделения труда и специализации в молочном скотоводстве края.

Красноярский край, отличающийся многообразием природных, экономических, социальных условий для сельского хозяйства, является ярким представителем регионов с экстремальными природно-климатическими условиями [7, 8, 9, 10, 11]. Его биоклиматический потенциал (БКП) низкий, он составляет 0,46–0,48 при 1,0 в среднем по России. Экстремальность климата, по данным [12, с. 149], снижает уровень развития отдельных отраслей экономики и территорий в целом, а также предъявляет повышенные требования не только к количеству пищи, но и к ее составу, в частности, к содержанию белка и жира [13, с. 68].

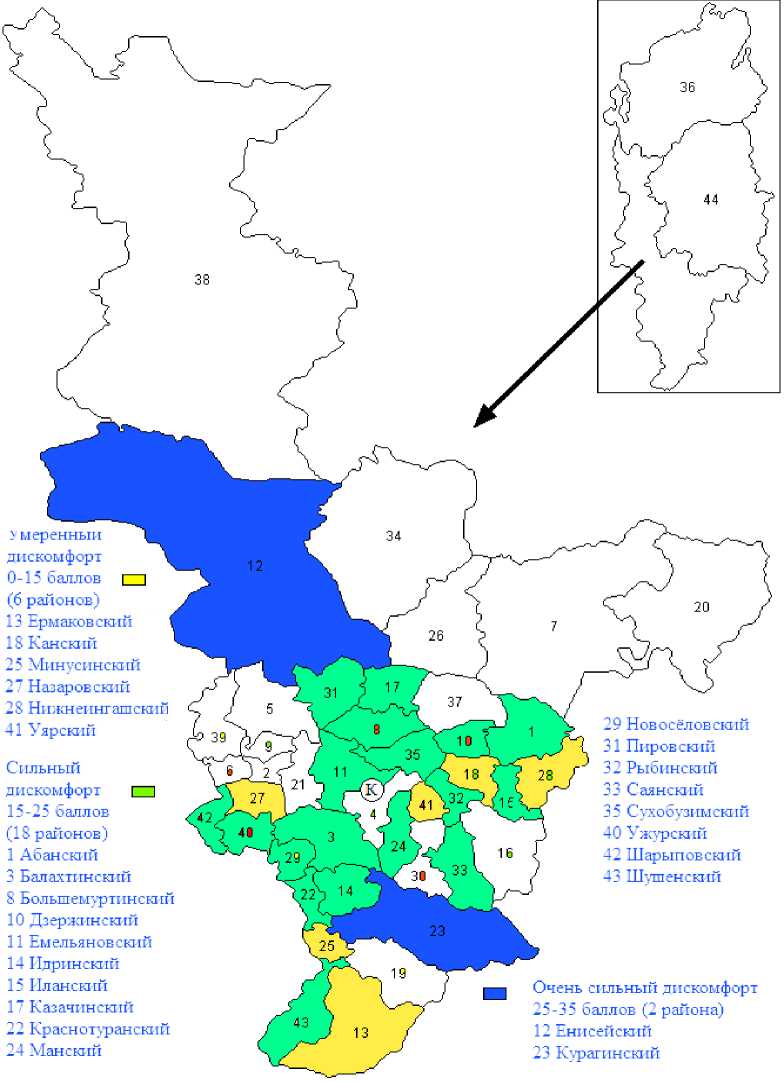

Подтверждением экстремальности климата Красноярского края являются результаты научного исследования в течение 50 лет [14, с. 66] по выявлению низкого уровня комфортности. На основе комплекса климатических показателей на территории края выделены 4 зоны дискомфорта климата: умеренный (0–15 баллов), сильный (15–25 баллов), очень сильный (25–35 баллов) и жесткий (35– 45 баллов). Большая часть территории края отнесена к зонам очень сильного и жесткого дискомфорта климата. Зона очень сильного дискомфорта (53,6 %) включает районы Северной подтаежной зоны. Из 44 муниципальных районов 25 из них расположены на территории с сильным дискомфортом климата. В зонах умеренного и очень сильного дискомфорта находятся по девять районов. Только один район входит в зону жесткого дискомфорта климата на севере Красноярского края.

Комфортность природных условий, по данным [15, с. 3–15], является важным показателем влияния климата на здоровье населения и результаты его производственной деятельности на исследуемой территории. Пространственная дифференциация молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях по зонам дискомфорта климата представлена на рисунке 1.

умеренный дискомфорт 1

0-15 баллов EZ1 (6 районов)

13 Ермаков ский 1

16 Канский

25 Минусинский

27 Назаровский

28 Нияснеингашский

41 'Уярский

Сильный дискомфорт Cd 15-25 баллов (18 районов) 1 Аб ан ский 3 Балахтинский 8 Болыпемуртинский 10 Дзерисинский И Емельяновский 14 Идринский 15 Иланский 17 К аз ачин ский 22 Краснотуранский 24 Манский

29 Новосёлов ский

31 Пиров ский

32 Рыбинский

33 Саянский

3 5 С ухо бузим ский

40 Уйсурский

42 Шарыповский

43 Шушенский

Очень сильный дискомфорт 25-35 баллов (2 района) 12 Енисейский

23 Курагинский

Рис. 1. Пространственная дифференциация молочного скотоводства по степени дискомфорта климата, 2021 г.

В зону умеренного дискомфорта входят 6 муниципальных районов. Численность сельскохозяйственных организаций, занимающихся молочным скотоводством в данной зоне, снизилась с 23 в 2017 г. до 17 организаций на конец 2021 г. Зона сильного дискомфорта включает 19 муниципальных районов. В их состав в 2021 г. входили 34 сельскохозяйственные организации, а в 2017 г. их было 51. В зоне очень сильного дискомфорта в 2021 г. было всего 2 муниципальных района, в которые входили 7 сельхозпредприятий, а в в 2017 г. насчитывалось 12. За 5 лет число сельскохозяйственных организаций, занимающихся молочным скотоводством, сократилось с 86 в 2017 г. до 58 в 2021 г.

В период с 2017 по 2021 г. производство молока в хозяйствах всех категорий в крае в целом снизилось на 5,4 тыс. т, или на 0,9 % (табл. 3). В зоне сильного дискомфорта климата производство молока увеличилось на 1,9 %, в остальных зонах оно снизилось. В наибольшей степени это произошло в зонах жесткого дискомфорта климата – почти в 2 раза.

Таблица 3

Объемы производства молока по зонам дискомфорта климата, тыс. т [3, 4]

|

Дискомфорт климата |

Год |

2021 г. к 2017 г., % |

||||

|

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

||

|

Хозяйства всех категорий |

||||||

|

Умеренный |

190,42 |

189,52 |

192,53 |

196,00 |

182,67 |

95,9 |

|

Сильный |

364,46 |

355,83 |

368,92 |

382,97 |

371,34 |

101,9 |

|

Очень сильный |

67,74 |

66,04 |

65,20 |

66,44 |

63,17 |

93,2 |

|

Жесткий |

0,02 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

56,3 |

|

Всего |

622,63 |

611,41 |

626,67 |

645,43 |

617,19 |

99,1 |

|

Сельскохозяйственные организации |

||||||

|

Умеренный |

133,50 |

134,87 |

138,96 |

146,19 |

138,51 |

103,8 |

|

Сильный |

187,83 |

187,10 |

194,23 |

207,14 |

202,93 |

108,0 |

|

Очень сильный |

40,93 |

40,39 |

40,00 |

43,45 |

43,09 |

105,3 |

|

Жесткий |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Всего |

362,26 |

362,37 |

373,19 |

396,78 |

384,52 |

106,1 |

|

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели |

||||||

|

Умеренный |

5,32 |

5,60 |

5,47 |

6,24 |

6,30 |

118,3 |

|

Сильный |

18,69 |

18,44 |

27,29 |

42,41 |

52,60 |

281,4 |

|

Очень сильный |

0,40 |

0,56 |

0,59 |

0,69 |

0,70 |

173,8 |

|

Жесткий |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

41,7 |

|

Всего |

24,42 |

24,60 |

33,36 |

49,34 |

59,59 |

244,0 |

|

Хозяйства населения |

||||||

|

Умеренный |

51,60 |

49,05 |

48,10 |

43,57 |

37,86 |

73,38 |

|

Сильный |

157,93 |

150,29 |

147,40 |

133,43 |

115,82 |

73,34 |

|

Очень сильный |

26,42 |

25,10 |

24,61 |

22,30 |

19,39 |

73,38 |

|

Жесткий |

0,004 |

0,004 |

0,004 |

0,004 |

0,004 |

100,0 |

|

Всего |

235,96 |

224,44 |

220,11 |

199,31 |

173,07 |

73,4 |

В течение анализируемого периода около 60 % молока производилось в зоне с сильным дискомфортом климата, в зоне умеренного дискомфорта – 29,6– 31,0, очень сильного дискомфорта –

-

10,2–10,9 %. В зоне жесткого дискомфорта климата производится не более 0,01 % от общего объема молока, здесь нет сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на молочном скотоводстве.

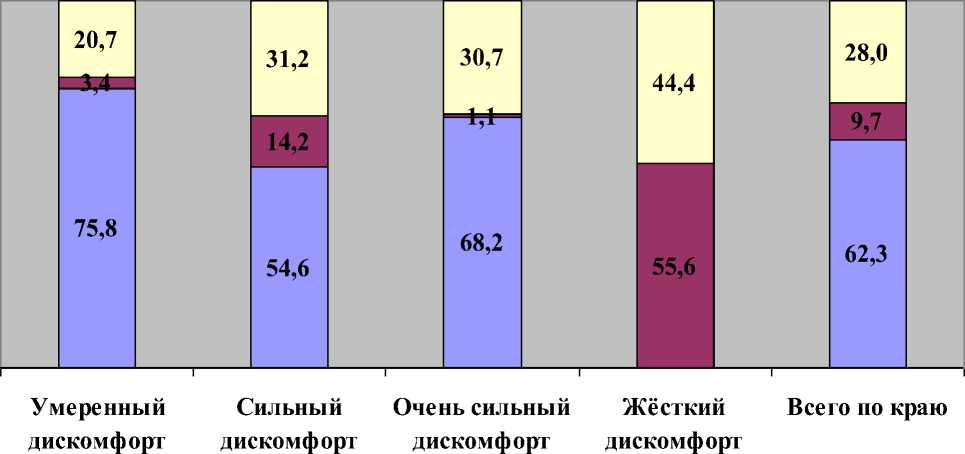

За 5 лет наблюдается рост производство молока в сельскохозяйственных организациях (на 6,1 %) и крестьянских фермерских хозяйствах (в 2,4 раза). Производство в хозяйствах населения сокра- тилось почти на 27 %. Удельный вес разных категорий хозяйств в валовом производстве молока в 2021 г. представлен на рисунке 2.

□ Хозяйства населения

-

□ Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

-

□ Сельскохозяйственные организации

Рис. 2. Удельный вес хозяйств разных категорий в валовом производстве молока, %

В течение исследуемого периода с 3,9 до 9,7 % возросла доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в валовом производстве молока, а удельный вес хозяйств населения, наоборот, снизился на 9,9 %. При этом основными производителями молока в крае являются сельскохозяйственные организации. За 5 лет их доля в общем объеме производства увеличилась с 58,2 до 62,3 %. Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях обусловлено ростом продуктивности коров (табл. 4).

Таблица 4

|

Дискомфорт климата |

Год |

2021 г. к 2017 г., % |

||||

|

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

||

|

Умеренный |

5459 |

5759 |

5629 |

5781 |

5795 |

106,1 |

|

Сильный |

5489 |

5588 |

5875 |

6342 |

6567 |

119,6 |

|

Очень сильный |

5174 |

5129 |

5452 |

5855 |

5671 |

109,6 |

|

В среднем по краю |

5442 |

5592 |

5737 |

6074 |

6165 |

113,3 |

Надой молока на 1 среднегодовую корову, кг [3, 4]

В период с 2017 по 2021 г. надой мо- личился на 724 кг, или 13,3 %. Наиболее лока на 1 корову в среднем по краю уве- существенный рост молочной продук- тивности коров наблюдается в сельскохозяйственных организациях зоны сильного дискомфорта климата – 1078 кг. Одновременно рост продуктивности сопровождался в этот период уменьшением поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях (табл. 5). Поголовье скота напрямую влияет на объемы производства молочного сырья.

Таблица 5

Поголовье крупного рогатого скота молочного направления (на конец года), гол. [3, 4]

|

Дискомфорт климата |

Год |

2021 г. к 2017 г., % |

||||

|

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

||

|

Крупный рогатый скот, всего |

||||||

|

Умеренный |

77227 |

72748 |

78819 |

78469 |

68091 |

88,2 |

|

Сильный |

95664 |

89525 |

89146 |

89312 |

82160 |

85,9 |

|

Очень сильный |

20428 |

17909 |

16596 |

16768 |

16451 |

80,5 |

|

Всего |

193319 |

180182 |

184561 |

184549 |

166702 |

86,2 |

|

В том числе коровы |

||||||

|

Умеренный |

25037 |

23465 |

24839 |

25464 |

21075 |

84,2 |

|

Сильный |

36303 |

34858 |

33760 |

33623 |

29598 |

81,5 |

|

Очень сильный |

7936 |

7582 |

6767 |

6772 |

6776 |

85,4 |

|

Всего |

69276 |

65905 |

65366 |

65859 |

57449 |

82,9 |

|

Удельный вес коров в стаде, % |

||||||

|

Умеренный |

32,4 |

32,3 |

31,5 |

32,5 |

31,0 |

х |

|

Сильный |

37,9 |

38,9 |

37,9 |

37,6 |

36,0 |

х |

|

Очень сильный |

38,8 |

42,3 |

40,8 |

40,4 |

41,2 |

х |

|

Всего |

35,8 |

36,6 |

35,4 |

35,7 |

34,5 |

х |

Анализ динамики поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, свидетельствует о тенденции его сокращения. Так, за 5 лет поголовье снизилось на 13,8 %. Поголовье коров сократилось на 11827 гол., или 17,1 %. Резкое сокращение численности животных обусловлено уменьшением количества сельскохозяйственных организаций, занимаю- щихся развитием молочного скотоводства. Основная часть поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в зоне сильного дискомфорта климата с плотностью коров на 100 га сельхозугодий – от 5,10 до 5,32 гол. Самая высокая их плотность достигнута в зоне очень сильного дискомфорта климата – от 8,21 до 8,25 гол. (табл. 6).

Таблица 6

Плотность коров на 100 га сельскохозяйственных угодий, гол. [3, 4]

|

Дискомфорт климата |

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

2021 г. к 2019 г., % |

|

Умеренный |

6,94 |

7,10 |

6,57 |

94,6 |

|

Сильный |

5,32 |

5,27 |

5,10 |

96,0 |

|

Очень сильный |

8,25 |

8,21 |

8,23 |

99,8 |

|

В среднем по краю |

6,08 |

6,11 |

5,86 |

96,4 |

В период с 2017 по 2021 г. в зоне очень сильного дискомфорта климата объем реализации молока сократился на 6,0 %, в остальных зонах и в целом по краю увеличился. Уровень товарности выше в сельскохозяйственных организа- циях зоны умеренного дискомфорта климата. Рост объемов производства и реализации молока повлиял на уровень экономической эффективности отрасли (табл. 7).

Таблица 7

Трудоемкость, себестоимость и цена реализации молока [3, 4]

|

Дискомфорт климата |

Год |

2021 г. к 2017 г., % |

||||

|

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

||

|

Трудоемкость 1 т молока, чел.-ч |

||||||

|

Умеренный |

22,1 |

22,8 |

16,9 |

14,6 |

15,8 |

71,2 |

|

Сильный |

17,7 |

16,7 |

14,7 |

14,9 |

12,9 |

72,8 |

|

Очень сильный |

20,3 |

18,7 |

15,3 |

13,1 |

13,3 |

65,6 |

|

В среднем по краю |

19,6 |

19,1 |

15,6 |

14,6 |

14,0 |

71,4 |

|

Производственная себестоимость 1 т молока, руб. |

||||||

|

Умеренный |

20370 |

22067 |

23035 |

21348 |

23432 |

115,0 |

|

Сильный |

18889 |

19718 |

19737 |

20547 |

23249 |

123,1 |

|

Очень сильный |

20983 |

22407 |

23443 |

24036 |

25077 |

119,5 |

|

В среднем по краю |

19657 |

20869 |

21334 |

21193 |

23504 |

119,6 |

|

Реализационная себестоимость 1 т молока, руб. |

||||||

|

Умеренный |

21827 |

23344 |

25280 |

24498 |

25609 |

117,3 |

|

Сильный |

20781 |

22080 |

22359 |

23760 |

26314 |

126,6 |

|

Очень сильный |

21479 |

22885 |

25522 |

24833 |

26287 |

122,4 |

|

В среднем по краю |

21242 |

22635 |

23783 |

24143 |

26046 |

122,6 |

|

Средняя цена реализации 1 т молока, руб. |

||||||

|

Умеренный |

26612 |

26430 |

28957 |

28177 |

29238 |

109,9 |

|

Сильный |

27064 |

26952 |

29297 |

30312 |

31706 |

117,2 |

|

Очень сильный |

27682 |

27642 |

31213 |

31663 |

31849 |

115,1 |

|

В среднем по краю |

26964 |

26832 |

29352 |

29636 |

30792 |

114,2 |

За 5 лет в сельскохозяйственных организациях края возрос уровень производительности труда в молочном скотоводстве. В 2021 г. по сравнению с 2017 г. производственная себестоимость 1 т молока увеличилась на 19,6 %. Максимальный рост себестоимости отмечен в зоне сильного дискомфорта климата, минимальный – в зоне умеренного диском- форта. В течение анализируемого периода повысились и цены реализации молока в среднем по краю на 14,2 %. Опережающий рост себестоимости по сравнению с ценами реализации снизил эффективность производства молока во всех зонах дискомфорта климата и в целом по краю (табл. 8).

Таблица 8

|

Дискомфорт климата |

Год |

2021 г. к 2017 г., % |

||||

|

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

||

|

Прибыль (убыток) от реализации, млн руб. |

||||||

|

Умеренный |

592,2 |

375,2 |

485,9 |

508,8 |

470,1 |

79,4 |

|

Сильный |

1102,0 |

832,8 |

1246,2 |

1257,2 |

975,3 |

88,5 |

|

Очень сильный |

224,9 |

166,6 |

189,3 |

242,4 |

189,5 |

84,2 |

|

Всего по краю |

1919,2 |

1374,7 |

1921,5 |

2008,3 |

1634,8 |

85,2 |

|

Уровень рентабельности без субсидий, % |

||||||

|

Умеренный |

21,9 |

13,2 |

14,5 |

15,0 |

14,2 |

х |

|

Сильный |

30,2 |

22,1 |

31,0 |

27,6 |

20,5 |

х |

|

Очень сильный |

28,9 |

20,8 |

22,3 |

27,5 |

21,2 |

х |

|

В среднем по краю |

26,9 |

18,5 |

23,4 |

22,8 |

18,2 |

х |

|

Уровень рентабельности с учетом субсидий, % |

||||||

|

Умеренный |

31,2 |

30,7 |

29,2 |

26,0 |

24,0 |

х |

|

Сильный |

40,4 |

37,6 |

43,0 |

38,9 |

30,4 |

х |

|

Очень сильный |

44,6 |

42,7 |

37,5 |

39,0 |

31,9 |

х |

|

В среднем по краю |

37,4 |

35,5 |

36,8 |

34,0 |

28,2 |

х |

Финансовый результат реализации молока [3, 4]

Прибыль от реализации молока в сельскохозяйственных организациях края в 2021 г. уменьшилась на 284,3 млн руб., или на 14,8 % по сравнению с 2017 г. За это время уровень рентабельности без субсидий снизился с 26,9 до 18,2 %, с учетом субсидий – с 37,4 до 28,2 %. В 2021 г. наивысший уровень рентабельности был характерен для предприятий в зоне очень сильного дискомфорта климата, наименьший – в зоне умеренного дискомфорта. В исследовании пространственного развития молочного скотоводства не выявлена прямая его зависимость от степени дискомфорта климата. Необходимо изучение других внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на экономическую эффективность молочной отрасли.

Заключение. Исследование пространственной дифференциации состояния молочного скотоводства в Красноярском крае – регионе с экстремальными природными условиями – свидетельствует об усилении деструктивных процессов в его развитии. Характерной особенностью молочного скотоводства в крае в настоящий период является несовпадение центров производства моло- ка с местами его потребления. В трех сельскохозяйственных зонах объем производства молока значительно превышает потребность, в двух других он гораздо ниже нормативной потребности. Это вызывает необходимость транспортировки молочного сырья в зоны с высокой потребностью, что увеличивает себестоимость молочной продукции. Душевое производство молочных ресурсов ниже рекомендуемой нормы потребления, что характеризует низкий уровень территориально-отраслевого разделения труда в молочном скотоводстве.

В исследовании пространственного развития молочного скотоводства не установлена прямая его зависимость от степени дискомфорта климата. Основное поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров, сосредоточено в зонах умеренного и сильного дискомфорта, но высокая плотность поголовья коров – в зоне очень сильного дискомфорта. Увеличиваются объемы производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах зоны сильного дискомфорта за счет более высокого надоя. Опережающий рост себестоимости молока над ценами реа- лизации снизил эффективность его производства во всех зонах дискомфорта климата.

Росту продуктивности коров, снижению затрат и рисков в отрасли, правильному природопользованию способствует рациональное размещение мо- лочного скотоводства, основанное на учете природных факторов. Это одна из мер, которая не требует единовременных значительных затрат, может повысить доходность отрасли, полнее обеспечить население края молоком и молочной продукцией.

Список литературы Тенденции пространственного развития молочного скотоводства в регионе с экстремальным климатом

- Система ведения сельского хозяйства Восточной Сибири. Красноярск, 1976. С. 23-29.

- Система ведения сельского хозяйства Красноярского края: рекомендации / ВАСХНИЛ. Сиб. отд-ние, Красноярский НИИСХ. Новосибирск, 1988. 240 с.

- Агропромышленный комплекс Красноярского края в 2020 году: стат. сб. Красноярск, 2021.

- Агропромышленный комплекс Красноярского края в 2021 году: стат. сб. Красноярск, 2022.

- Колесняк А.А., Зубенко Э.А. Состояние и тенденции развития молочного скотоводства в регионе с континентальным климатом // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 10. С. 421-425.

- Колесняк АА. Продовольственное обеспечение: региональный аспект. М.: Восток-А, 2007. 220 с.

- Алтухов А.И. Пространственная организация сельского хозяйства в контексте методологии ее исследования // Экономика сельского хозяйства России. 2020. № 11. С. 76-84.

- Алтухов А.И. Пространственное развитие сельского хозяйства и сельских территорий страны - основа обеспечения национальной продовольственной безопасности // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № 3. С. 83-91.

- Баутина О.В. Повышение конкурентоспособности производителей молока // Достижения науки и техники АПК. 2012. № 11. С. 9-11.

- Бияков ОА. Генезис теории экономического пространства // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2004. № 1. С. 75-82.

- Матвеева Е.Е. Размещение, специализация и концентрация производства молока // Теория экономики и управления народным хозяйством. 2010. № 2.

- Лесных В.В., Попов Е.В. Природно-климатический аспект издержек производства // Общественные науки и современность. 2006. № 6. С. 148-158.

- Ходош Ю.Р. Дифференцированное нормирование в питании населения Сибири и Дальнего Востока по зонам // Продовольственная база Сибири и Дальнего Востока, рационализация и обеспечение населения питьевой водой: тез. докл. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 24-26 мая 1978 г.). Новосибирск, 1978. Ч. 2. С. 6-8.

- Бендерский Ю.Г., Варфоломеев И.В., Лопатин А.П. Проблемы экономической оценки природно-ресурсного потенциала Красноярского края. Красноярск: Кларетианум, 2001. 76 с.

- Региональные модели карт комфортности природной среды // Вестник ВТУ. Серия: География и геоэкология. 2001. № 1. С. 315.