Тенденции развития зернопродуктового подкомплекса Красноярского края

Автор: Мансуров Р.Е.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки: Агрономия

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты анализа современного состояния зернопродуктового подкомплекса Красноярского края, дана оценка возможностей развития зернопродуктового подкомплекса края с учетом необходимости обеспечения продовольственной безопасности.

Сельское хозяйство, зернопродуктовый подкомплекс, продовольственная безопасность, производители зерна, переработчики зерна, мукомольные заводы, зонирование посевов зерна, прогноз состояния агропромышленного комплекса

Короткий адрес: https://sciup.org/14084131

IDR: 14084131 | УДК: 338.45:664(470.41)

Текст научной статьи Тенденции развития зернопродуктового подкомплекса Красноярского края

Таким образом, на региональном уровне актуальным является анализ и оценка перспектив комплексного развития производителей зерна и его переработчиков с учетом необходимости обеспечения продовольственной безопасности региона. Решению данной задачи в рамках Красноярского края и посвящена данная работа.

Цель исследования. Оценка возможностей развития зернопродуктового подкомплекса Красноярского края с учетом необходимости обеспечения продовольственной безопасности.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи : анализ современного состояния; оценка перспектив комплексного развития производителей зерна и его переработчиков; рекомендации по зонированию районов посевов и перспективному размещению мукомольных производств; расчет целевых показателей, достижение которых важно с позиции обеспечения продовольственной безопасности Красноярского края.

Методы исследования . В работе использованы методы математического, сопоставительного анализа, а также «идеальной точки» многокритериальной оптимизации.

Результаты исследования. В настоящее время в районах Красноярского края, по данным Министерства сельского хозяйства, площади посевов пшеницы, ржи, овса и ячменя распределены так, как представлено в таблице 1 [3]. Для анализа использовались только данные по указанным сельскохозяйственным культурам, так как они являются исходным сырьем для мукомольного производства.

Площадь посевов, урожайность и сбор пшеницы, ржи, овса и ячменя в районах Красноярского края в 2014 году

Таблица 1

|

Район |

Площадь посевов, тыс.га |

Урожайность, ц/га |

Намолочено, тыс.тонн |

|

Абанский |

40,2 |

14,2 |

56,9 |

|

Ачинский |

10,4 |

12,2 |

12,7 |

|

Балахтинский |

58,6 |

18,6 |

108,9 |

|

Березовский |

5,3 |

14,3 |

7,6 |

|

Большемуртинский |

18,5 |

14,5 |

26,9 |

|

Боготольский |

26,2 |

15,6 |

40,8 |

|

Большеулуйский |

1,1 |

5,5 |

0,6 |

|

Дзержинский |

40,9 |

11,4 |

46,7 |

|

Емельяновский |

25 |

14,9 |

37,3 |

|

Енисейский |

0,8 |

7,5 |

0,6 |

|

Ермаковский |

7,6 |

15,0 |

11,4 |

|

Идринский |

19,9 |

8,3 |

16,6 |

|

Иланский |

10,6 |

15,8 |

16,7 |

|

Ирбейский |

21,8 |

10,5 |

22,8 |

|

Казачинский |

2,6 |

8,5 |

2,2 |

|

Канский |

50,8 |

16,4 |

83,1 |

|

Каратузский |

17,5 |

18,7 |

32,8 |

|

Козульский |

5,1 |

14,1 |

7,2 |

|

Краснотуранский |

38,2 |

12,4 |

47,2 |

|

Курагинский |

40,7 |

12,9 |

52,5 |

|

Манский |

4,9 |

11,0 |

5,4 |

|

Минусинский |

34,2 |

12,1 |

41,4 |

|

Назаровский |

103,9 |

30,9 |

321,1 |

|

Нижнеингашский |

13,8 |

14,1 |

19,5 |

|

Новоселовский |

49,3 |

18,0 |

88,5 |

|

Партизанский |

12,9 |

14,2 |

18,3 |

|

Пировский |

5,4 |

11,3 |

6,1 |

|

Рыбинский |

38 |

17,8 |

67,7 |

|

Саянский |

17,4 |

15,2 |

26,5 |

|

Сухобузимский |

33,2 |

15,7 |

52,2 |

|

Тасеевский |

16,6 |

13,3 |

22,1 |

|

Тюхтетский |

11,6 |

10,1 |

11,7 |

|

Ужурский |

116,9 |

37,6 |

440,1 |

|

Уярский |

19,7 |

17,4 |

34,3 |

|

Шарыповский |

61 |

29,1 |

177,8 |

|

Шушенский |

16,7 |

16,5 |

27,6 |

|

Итого по краю |

997,3 |

20,0 |

1991,8 |

Из приведенных в таблице данных видно, что в 2014 году в первоначально учетном весе было получено 1991,8 тыс. тонн зерна пшеницы, ржи, овса и ячменя. После очистки и сушки может быть получено до 1852,4 тыс.тонн зерна в весе после доработки. При этом принимаем усушку и отходы на среднеотраслевом уровне – 7 %. Если рассматривать идеальный случай, при котором весь полученный объем зерна соответствует качественным показателям и будет направлен на переработку в муку, то из такого объема может быть произведено до 1389,3 тыс.тонн муки при выходе муки на уровне 75 % [4]. Понятно, что весь полученный объем зерна не может быть направлен на мукомольные заводы, часть зерна уйдет на производство комбикормов, пополнение Государственного интервенционного фонда зерна и другие нужды. Однако в данном случае мы оцениваем потенциал региона по производству муки, поэтому в анализе используется максимально возможный показатель по производству зерна.

Далее оценим нормативную потребность региона в муке. Согласно действующим законодательным нормам, годовой норматив потребления хлебобулочных и макаронных изделий в пересчете на муку составляет 105 кг на душу населения [5]. Численность населения Красноярского края по состоянию на 01.01.2014 года составляет 2 852 810 чел. [6]. Следовательно, годовой норматив потребления муки будет составлять 299,5 тыс.тонн. Очевидно, что для обеспечения собственного потребления муки Красноярский край обладает достаточной сырьевой базой и обеспечивает достаточные объемы производства зерна. При этом качественную составляющую получаемого зерна мы не рассматриваем, полагая, что в основной массе она соответствует требованиям мукомольного производства.

Далее оценим возможности и перспективы края по переработке получаемого зерна в муку.

В настоящее время в Красноярском крае из наиболее крупных мукомольных предприятий можно выделить: ООО «Тесинская мука» (Минусинский район, с. Тесь), ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Атлант» (г. Ачинск), ОАО «Мельник» (г. Красноярск), ОАО СПП «Ачинский мелькомбинат» – филиал ОАО «Пава» (г. Ачинск) [7].

В целом объем производства муки в Красноярском крае в 2013 году, по данным Министерства сельского хозяйства, составляет 177,9 тыс.тонн [8]. Такой объем производства обеспечивается совокупными мощностями по переработке зерна в муку – 32,9 тонн в час при показателе «выход муки» – 0,75 % и средней годовой продолжительности работы оборудования 300 суток [4]. Очевидно, что объем производства муки в регионе недостаточен для достижения самообеспечения по муке. В данных условиях, с учетом наличия достаточной сырьевой базы, актуальным является введение в эксплуатацию новых мукомольных мощностей. Для достижения самообеспечения региона требуется довести их уровень до 55,5 тонн в час. Практической проработке данного вопроса и посвящено дальнейшее изложение.

Таким образом, наша задача сводится к тому, чтобы определить оптимальные места географического размещения мукомольных производств с учетом необходимости обеспечения мукой региона на нормативном уровне и при условии минимизации транспортных затрат на доставку зерна с полей, с учетом имеющегося в крае распределения площадей посевов зерна и распределения численности населения по районам.

Очевидно, что данную задачу необходимо решать методами многокритериальной оптимизации. В нашем случае используется «Метод идеальной точки» [9]. Таким образом, в качестве критериев были выбраны:

-

- среднее расстояние до соседних районных центров, км;

-

- численность населения, тыс.чел.;

-

- площадь посевов зерна пшеницы, ржи, овса и ячменя, тыс.га.

Поясним, откуда брались исходные данные для расчетов. Средние расстояния до соседних районных центров определялись на основе данных о расстоянии «Автомобильного портала грузоперевозок «Автодиспетчер» [10]. Численность населения принималась по информации органов статистики Красноярского края [6]. Площадь посевов зерна пшеницы, ржи, овса и ячменя – по данным Министерство сельского хозяйства Красноярского края [3].

Затем определялись значения «идеальной точки», т.е. наилучшие значения по каждому критерию. По критерию «Среднее расстояние до соседних районных центров, км» лучшим принимается наименьшее из имеющихся значений – 39 км. По показателю «Численность населения, тыс.чел.» лучшим принималось наибольшее из имеющихся значений – 1 035 528 чел. По критерию «Площади посевов зерновых, тыс.га» за лучшее также принималось наибольшее значение – 116,9 тыс.га. Далее определялась сумма квадратов отклонений показателей по каждому районному центру ( L i )

n

L i = Z ( K - К и. ) 2

где L i – значение суммы квадратов отклонений показателей районного центра; K i – значение частного показателя; K ит – значение показателя в «идеальной точке».

Затем определялось «расстояние» от значения частного показателя до значения ИТ

R i = , (2)

где R i – «расстояние» от значения частного показателя до значения ИТ; L i – значение суммы квадратов отклонений показателей районного центра.

В завершение было проведено ранжирование показателей по возрастанию значения. Очевидно, что наименьшее значение в R i является наилучшим, и соответствующий данному значению районный центр является наиболее предпочтительным с точки зрения размещения там мукомольных мощностей. Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Выбор наилучших районных центров Красноярского края для размещения мукомольных производств

|

Городской округ, районный центр |

Среднее расстояние до соседних районных центров, км |

Численность населения, тыс.чел. |

Площадь посевов зерновых, тыс.га |

Сумма квадратов отклонений |

Рас-стояние до УТ |

Ранг |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

г. Красноярск |

39 |

1 035,528 |

0 |

13665,7 |

116,9 |

1 |

|

г. Ачинск |

55 |

106,502 |

10,4 |

874671,8 |

935,2 |

2 |

|

г. Канск |

106 |

92,142 |

50,8 |

898857,7 |

948,1 |

3 |

|

г. Назарово |

116 |

51,437 |

103,9 |

974584,5 |

987,2 |

4 |

|

п. Емельяново |

151 |

47,845 |

25 |

996563,4 |

998,3 |

5 |

|

п. Курагино |

175 |

46,652 |

40,7 |

1002178,2 |

1001,1 |

6 |

|

г. Шарыпово |

130 |

37,411 |

61 |

1007582,8 |

1003,8 |

7 |

|

п. Нижний Ингаш |

97 |

31,467 |

13,8 |

1022093,5 |

1011,0 |

8 |

|

г. Заозерный |

97 |

31,363 |

38 |

1017878,8 |

1008,9 |

9 |

|

г. Минусинск |

81 |

26,205 |

34,2 |

1027353,0 |

1013,6 |

10 |

|

г. Уяр |

89 |

21,347 |

19,7 |

1040510,9 |

1020,1 |

11 |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

п. Абан |

114 |

21,195 |

40,2 |

1040379,3 |

1020,0 |

12 |

|

г. Боготол |

125 |

20,717 |

26,2 |

1045532,8 |

1022,5 |

13 |

|

п. Березовка |

91 |

20,682 |

5,3 |

1045071,0 |

1022,3 |

14 |

|

с.Сухобузимское |

178 |

20,011 |

33,2 |

1057705,9 |

1028,4 |

15 |

|

с. Ермаковское |

97 |

19,939 |

7,6 |

1046693,0 |

1023,1 |

16 |

|

п. Балахта |

190 |

19,868 |

58,6 |

1057832,3 |

1028,5 |

17 |

|

г. Енисейск |

331 |

18,561 |

0,8 |

1133081,9 |

1064,5 |

18 |

|

п. Большая Мурта |

156 |

18,503 |

18,5 |

1057672,4 |

1028,4 |

19 |

|

п. Шушенское |

49 |

16,985 |

16,7 |

1047560,1 |

1023,5 |

20 |

|

п. Козулька |

105 |

16,579 |

5,1 |

1055068,4 |

1027,2 |

21 |

|

с. Ирбейское |

91 |

16,092 |

21,8 |

1050946,0 |

1025,2 |

22 |

|

с. Шалинское |

130 |

15,849 |

4,9 |

1060643,2 |

1029,9 |

23 |

|

г. Иланский |

63 |

15,582 |

10,6 |

1052153,6 |

1025,7 |

24 |

|

с. Каратузское |

109 |

15,529 |

17,5 |

1055131,8 |

1027,2 |

25 |

|

г. Ужур |

97 |

15,483 |

116,9 |

1043826,9 |

1021,7 |

26 |

|

с. Краснотуранск |

130 |

14,548 |

38,2 |

1056802,2 |

1028,0 |

27 |

|

с. Дзержинское |

141 |

13,909 |

40,9 |

1059885,4 |

1029,5 |

28 |

|

с. Новоселово |

122 |

13,383 |

49,3 |

1056280,7 |

1027,8 |

29 |

|

с. Тасеево |

230 |

12,406 |

16,6 |

1093319,7 |

1045,6 |

30 |

|

с. Идринское |

167 |

11,920 |

19,9 |

1073609,0 |

1036,2 |

31 |

|

с. Агинское |

189 |

11,143 |

17,4 |

1081615,1 |

1040,0 |

32 |

|

с. Казачинское |

144 |

10,288 |

2,6 |

1075290,7 |

1037,0 |

33 |

|

с. Партизанское |

225 |

9,782 |

12,9 |

1097381,1 |

1047,6 |

34 |

|

с. Тюхтет |

252 |

8,392 |

11,6 |

1111572,0 |

1054,3 |

35 |

|

с. Большой Улуй |

104 |

7,779 |

1,1 |

1073902,6 |

1036,3 |

36 |

|

с. Пировское |

210 |

7,153 |

5,4 |

1099057,6 |

1048,4 |

37 |

|

ИТ |

39 |

1035,528 |

116,9 |

0,0 |

0,0 |

- |

Допущением в применении данного подхода является принятие в расчет месторасположения районного центра, а не конкретного поля. Это связано с тем, что при этом снижается трудоемкость расчетов и, следовательно, возрастает скорость принятия управленческих решений при сохранении требуемой достоверности. Также в районных центрах хорошо развита инфраструктура, что является определяющим фактором при рассмотрении вопроса о выборе места расположения мукомольного предприятия.

Далее проведем зонирование. Центрами выделенных зон будут места оптимального размещения мукомольных предприятий из числа приведенных в таблице 2 с учетом рангов. В состав каждой зоны включим ряд расположенных по соседству районов. Решение о включении района в ту или иную зону принимается на основе анализа средних расстояний между районными центрами и выбора наименьших из них.

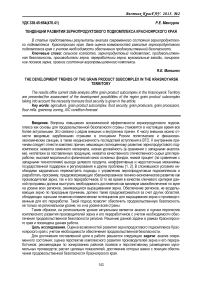

Таким образом, в Красноярском крае было выделено семь сырьевых зон: Красноярская (Кр), Ачинская (А), Канская (Кн), Енисейская (Ен), Ермаковская (Ер), Курагинская (Кг), Шарыповская (Ш) с центрами соответственно в Красноярске, Ачинске, Канске, Енисейске, Ермаковском, Курагино, Ша- рыпово (рис.). В данных центрах зон, как это было обосновано выше, целесообразно развивать мукомольные производства.

|

ТОМСКАЯ ОБЛ. 19 Ct 1 * с' и / о.^ о ^^V / РЕС < ХА |

1 |

|||||||

|

Ен 1 |

2 3 |

1 |

Енисейский |

|||||

|

2 |

Мотыгинский |

|||||||

|

3 |

Богучанский |

|||||||

|

4 |

Тюхтетский |

|||||||

|

5 |

Бирилюсский |

|||||||

|

А 4 |

6 7 |

6 |

Пировский |

|||||

|

5 |

рек 1 1 |

Кн 17 18 26 28 25 |

7 8 |

Казачинский Большемуртинский |

||||

|

8 |

9 |

Тасеевский |

||||||

|

11 10 12 |

Кр 16 15 |

10 |

Боготольский |

|||||

|

11 |

Большеулуйский |

|||||||

|

12 |

Ачинский |

|||||||

|

14 13 III \* |

13 |

Назаровский |

||||||

|

14 |

Козульский |

|||||||

|

15 |

Емельяновский |

|||||||

|

20 21 |

32 31 0 РЕСПУБЛИКА ТУВА О |

16 |

Сухобузимский |

|||||

|

17 |

Дзержинский |

|||||||

|

23 29 V Кг 30 34 33 35 |

18 |

Абанский |

||||||

|

19 |

Шарыповский |

|||||||

|

20 |

Ужурский |

|||||||

|

21 |

Балахтинский |

|||||||

|

22 |

Березовский |

|||||||

|

23 |

Манский |

|||||||

|

24 |

Уярский |

|||||||

|

нилкагг^г ПУБЛИКИ А 3Е6 |

р 37 |

25 |

Рыбинский |

|||||

|

26 |

Канский |

|||||||

|

КАС |

/я ^ |

27 |

Иланский |

|||||

|

28 |

Нижнеингашский |

|||||||

|

29 |

Новоселовский |

|||||||

|

30 |

Партизанский |

|||||||

|

38 |

39 |

31 |

Саянский |

|||||

|

32 |

Ирбейский |

|||||||

|

33 |

Краснотуранский |

|||||||

|

34 |

Идринский |

|||||||

|

L |

35 |

Курагинский |

||||||

|

щие мукомольные предприятия; енциального размещения мукомольных предприятий |

||||||||

|

• - действую @ - места пот |

36 |

Минусинский |

||||||

|

37 |

Каратузский |

|||||||

|

38 |

Шушенский |

|||||||

|

39 |

Ермаковский |

|||||||

Результаты зонирования районов Красноярского края

Источник: составлено автором.

Полученные значения средних расстояний – результаты проведенного зонирования – представлены в таблице 3.

Таблица 3

|

Населенный пункт (район) |

Расстояние до центра выделенной зоны, км |

|

Красноярская сырьевая зона (центр в г.Красноярск) |

|

|

п. Емельяново (Емельяновский) |

25 |

|

с.Сухобузимское (Сухобузимский) |

71 |

|

п. Березовка (Березовский) |

20 |

|

с. Шалинское (Манский) |

84 |

|

г. Уяр (Уярский) |

111 |

|

п. Большая Мурта (Большемуртинский) |

109 |

|

Среднее расстояние доставки зерна |

70 |

|

Ачинская сырьевая зона (центр в г. Ачинск) |

|

|

с. Большой Улуй (Большеулуйский) |

48 |

|

г. Боготол (Боготольский) |

70 |

|

г. Назарово (Назаровский) |

35 |

|

п. Козулька (Козульский) |

65 |

|

с. Тюхтет (Тюхтетский) |

115 |

|

Среднее расстояние доставки зерна |

67 |

|

Канская сырьевая зона (центр в г. Канск) |

|

|

г. Заозерный (Рыбинский) |

91 |

|

с. Дзержинское (Дзержинский) |

82 |

|

п.Абан (Абанский) |

63 |

|

г. Иланский (Иланский) |

31 |

|

п. Нижний Ингаш (Нижнеингашский) |

62 |

|

с. Тасеево (Тасеевский) |

135 |

|

с. Ирбейское (Ирбейский) |

92 |

|

с. Агинское (Саянский) |

152 |

|

с. Партизанское (Партизанский) |

136 |

|

Среднее расстояние доставки зерна |

94 |

|

Енисейская сырьевая зона (центр в г. Енисейск) |

|

|

с. Пировское (Пировский) |

130 |

|

с. Казачинское (Казачинский) |

134 |

|

Среднее расстояние доставки зерна |

132 |

|

Ермаковская сырьевая зона (центр в с. Ермаковское) |

|

|

п. Шушенское (Шушенский) |

41 |

|

с. Каратузское (Каратузский) |

170 |

|

г. Минусинск (Минусинский) |

79 |

|

Среднее расстояние доставки зерна |

97 |

|

Курагинская сырьевая зона (центр в п. Курагино) |

|

|

с. Идринское (Идринский) |

118 |

|

с. Краснотуранск (Краснотуранский) |

114 |

|

Среднее расстояние доставки зерна |

116 |

|

Шарыповская сырьевая зона (центр в г. Шарыпово) |

|

|

п. Балахта (Балахтинский) |

193 |

|

г. Ужур (Ужурский) |

70 |

|

с. Новоселово (Новоселовский) |

163 |

|

Среднее расстояние доставки зерна |

142 |

|

Общее среднее расстояние доставки |

103 |

Источник: составлено автором.

На вышеприведенном рисунке также указано место расположения действующих мукомольных предприятий. Так, в ряде выделенных зон: Красноярской, Ачинской и Ермаковской – имеются мукомольные предприятия. В то же время в Канской, Енисейской, Курагинской и Шарыповской зонах их нет. Очевидно, что актуальным с точки зрения усиления продовольственной безопасности региона по такой важной категории, как мука, является рассмотрение вопроса о строительстве мукомольных предприятий в данных зонах. К сожалению, данные направления развития зернопродуктового подкомплекса не предусмотрены в Государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса Красноярского края» на 2013–2020 годы [11].

Рассчитаем необходимые для обеспечения нормативного потребления Красноярского края мукомольные мощности в разрезе выделенных зон. Примем среднее время работы оборудования в году – 300 суток, а выход муки – 0,75 % [4].

Затем рассчитаем прогнозные значения в перспективе нормативного годового потребления муки и требуемых мукомольных мощностей в разрезе выделенных зон до 2030 года. Для этого используем данные прогноза роста численности населения Федеральной службы статистки [6]. Результаты расчетов представлены в таблице 4. Также отметим, что численность населения северных районов Красноярского края, которые ввиду природных условий не занимаются возделыванием зерна и на рассматривались в настоящем исследовании, условно добавлена к численности самой северной из выделенных зон – Енисейской.

Таблица 4

Прогноз развития зернопродуктового подкомплекса Красноярского края в перспективе до 2030 года

|

Выделенная зона |

2014 год |

2030 год |

||||

|

ф X 1— О ф 5 |

о со 1— ф X X S т о О 1- ф $ |

ф I о Л Ю О 5 го о ® “ Ф X 2 О ° ф го Л S Го И о о. О ф VO го со ^§ |

о X ф 5 |

о ° X S х о ь-Ф ? 2 Ф Ф со Ю Ф |

Ф ^ I О л ю о £ го го О C3L ЗГ о ® “ Ф X 2 О ° ф го Л S Го 2 1-ГО И а о 0) VO го со ф а ^1 |

|

|

Красноярская |

1179765 |

165167,1 |

22,9 |

1252203 |

175308,4 |

24,3 |

|

Ачинская |

211406 |

29596,8 |

4,1 |

224386 |

31414,1 |

4,4 |

|

Канская |

255081 |

35711,3 |

5,0 |

270743 |

37904,0 |

5,3 |

|

Енисейская |

968635 |

135608,9 |

18,8 |

1028109 |

143935,3 |

20,0 |

|

Ермаковская |

78658 |

11012,1 |

1,5 |

83488 |

11688,3 |

1,6 |

|

Курагинская |

73120 |

10236,8 |

1,4 |

77610 |

10865,3 |

1,5 |

|

Шарыповская |

86145 |

12060,3 |

1,7 |

91434 |

12800,8 |

1,8 |

|

Итого по Красноярскому краю |

2852810 |

399393,4 |

55,5 |

3027973 |

423916,2 |

58,9 |

Источник: составлено автором.

Из полученных данных видно, что для обеспечения нормативной потребности Красноярского края в муке необходимо обеспечить мощности по переработке зерна в муку на уровне 55,5 тонн в час и производить 299,5 тыс. тонн муки в год. Прогноз до 2030 года показывает, что потребуется увеличение совокупных мощностей по переработке зерна до 58,9 тонн в час и обеспечение годового объема производства муки на уровне 317,9 тыс. тонн муки.

Выводы. Проведенное исследование современного состояния зернопродуктового подкомплекса Красноярского края показало, что в настоящее время в крае для обеспечения собственного потребления муки имеется достаточная сырьевая база и обеспечиваются необходимые объемы производства зерна. Однако не хватает мукомольных мощностей. По проведенным расчетам дефицит совокупных мукомольных мощностей составляет порядка 22,6 тонн в час. С целью определения оптимального географического положения потенциального размещения требуемых мукомольных мощностей было проведено зонирование и выделены центры данных зон. Всего было выделено семь сырьевых зон, в которых обоснована целесообразность развития мукомольного производства. Было выявлено, что несмотря на актуальность данного вопроса, Государственная программа развития агропромышленного комплекса Красноярского края на 2013–2020 годы не предусматривает мероприятий по строительству мукомольных заводов.

Прогноз состояния показал, что в перспективе до 2030 года для обеспечения нормативной потребности в муке потребуется увеличение совокупных мощностей по переработке зерна до 58,9 тонн в час и обеспечение годового объема производства муки на уровне 317,9 тыс. тонн муки.