Теоретическая модель соизучения русского языка и культуры в условиях поликультурной образовательной среды Индонезии

Автор: Васильева С.П., Осетрова Е.В., Ревенко И.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Филологические науки. Языкознание

Статья в выпуске: 3 (69), 2024 года.

Бесплатный доступ

Постановка проблемы. Индонезия - активно развивающаяся страна Азиатско-Тихоокеанского региона, привлекательный партнер на международной арене. Бурное экономическое развитие, рост интереса к взаимодействию с Россией в плане сотрудничества в области бизнеса, туризма и культуры обусловил интерес индонезийцев к изучению русского языка. Цель исследования - теоретически обосновать и разработать модель соизучения русского языка и культуры в поликультурной образовательной среде и организационно-педагогические условия ее реализации как средства мотивации к изучению русского языка на примере Индонезии. Методология исследования. Разработка модели соизучения русского языка и русской культуры предполагает оперирование несколькими базовыми понятиями: «сознание» как способность человека отражать и осмыслять действительность; «русское языковое сознание», предопределяющее «специфику русского культурного пространства» (В.В. Красных); «картина мира» как глобальный образ мира, отражающего исторический опыт человека и его современные представления, его культуру; «языковая картина мира как зафиксированная в языке и специфическая для всякого национального языкового коллектива схеме восприятия и «обработки» действительности. Особое место в обосновании методологии предпринятого исследования занимают труды М.М. Бахтина, акцентировавшего внимание на динамике культурного развития как важнейшей характеристике взаимодействия культур и поликультурной коммуникации. Результаты и обсуждение. С учетом результатов теоретического анализа и педагогического опыта обучения РКИ предложена методологическая модель, в основании которой находится условный лингвистический треугольник «русский язык - речь (коммуникация) - текст», демонстрирующий научную плодотворность идеи соизучения русского языка и культуры в поликультурной образовательной среде, а кроме того, позволяющий увидеть и осмыслить содержательную, функциональную и методическую взаимосвязь двух этих феноменов.

Соизучение русского языка и культуры, индонезия, мотивация, поликультурное образование, модель, языковая картина мира, культуроносный материал, организационно-педагогические условия

Короткий адрес: https://sciup.org/144163229

IDR: 144163229 | УДК: 372.881.161.1

Текст научной статьи Теоретическая модель соизучения русского языка и культуры в условиях поликультурной образовательной среды Индонезии

Васильева Светлана Петровна – доктор филологических наук, профессор кафедры общего языкознания, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева; ORCID: ; SPIN 6688-8259; e-mail:

Осетрова Елена Валерьевна – доктор филологических наук, профессор кафедры современного русского языка и методики, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева; Scopus Author ID: 76652; ORCID: ; e-mail:

Ревенко Инна Владимировна – кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка и методики, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева; ORCID: ; e-mail:

П остановка проблемы . В связи с бурным развитием межнационального и межкультурного общения в последние десятилетия был переосмыслен процесс иноязычного образования и созданы различные теоретические модели поликультурного обучения. Среди них исследователи называют «концепции многокультурного образования Г.Д. Дмитриева, поликультурного образования Л.Л. Супруновой, В.В. Макаева, 3.А. Мальковой, мультикультур-ного образования А.В. Шафриковой, концепции воспитания культуры межнационального общения З.Т. Гасанова, воспитания национального сознания и межэтнической толерантности В.X. Абэляна, Д.В. Зиновьева, З.Ф. Мубиновой и др.» [Гурулева, 2008, с. 95].

Попытки анализа имеющихся моделей со-изучения языка и культуры предпринимались неоднократно. В частности, Н.В. Соковнина, обратившись к анализу различных подходов к разработке концепций поликультурного образования, выделила три, на ее взгляд, основных: аккультурационный, диалоговый и социальнопсихологический [Соковнина, 2004].

Цель исследования – теоретически обосновать и разработать модель соизучения русского языка и культуры в поликультурной образовательной среде и организационно-педагогические условия ее реализации как средства мотивации к изучению русского языка на примере Индонезии.

Методология исследования. На базе теоретического обобщения опыта предыдущих лет обучения РКИ как соизучения русского языка и культуры в поликультурной образовательной среде предпринята попытка создания модели на основе условного лингвистического треугольника, вершины которого образует триада «русский язык – речь (коммуникация) – текст», а соизуче-ние языка и культуры обретает свою динамику в режиме активной учебной деятельности, позволяя отвечать на важные вопросы: «Как устроен язык?», «Как описывается действительность?» и «Как организовано общение?» – с отсылкой к национальной компоненте (рис. 2).

Разработка организационно-педагогических условий реализации динамической функ- циональной модели, используемой при изучении языковой универсалии «Гендер и культура», предполагается на основе лингвокультурологического анализа языковых единиц в двух языках и культурах в условиях Индонезии.

Обзор литературы . Современными педагогами и лингвистами в России отдается приоритет диалоговому подходу, воплощающему основной принцип поликультурного образования, в основе которого лежат идеи гуманитарной ценности диалога как наиболее продуктивного способа коммуникации, связанные с именами Платона, Аристотеля, Фомы Аквинского, Николая Кузанско-го, Леонардо да Винчи, межкультурного диалога, провозглашенного философами эпохи Просвещения – Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Гердером, И. Кантом. Рассматривая значение идеи диалогичности культур, О.А. Коваленко в диссертационном исследовании «Диалогичность русской национальной культуры» отмечает труды таких крупных русских мыслителей, как Н.А. Бердяев («О культуре»), К.Н. Леонтьев («Восток, Россия и Славянство»), Г.В. Плеханов («О так называемых религиозных исканиях в России»), В.С. Соловьев («Византизм и Россия»), Н.Я. Данилевский («Россия и Европа») и др. Особое место в этом ряду занимают исследования М.М. Бахтина, акцентировавшего внимание на динамике культурного развития как важнейшей характеристике взаимодействия культур2.

Так, М.М. Бахтин определяет культуру через диалог: «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины... При такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаимо-обогащаются» [Бахтин 1986, с. 354].

В межкультурной образовательной практике выдающийся психолог и психолингвист

А.А. Леонтьев предлагает основываться на трех принципах: коммуникативном, когнитивном и личностном. Формула «Под именем языка мы преподаем культуру!», имеющая большой эмоциональный заряд, конкретизирована в положении о том, что «Культурную специфику общности, язык которой мы преподаем, составляет в большей мере система смысловых единиц, конструирующая образ мира и выступающая в деятельности как ориентировочная основа, нежели система речевого реагирования или ре-чепорождения. Этот образ мира построен не из вербальных, а скорее из предметных значений. И на уроке языка мы призваны построить у учащихся новый образ мира или внести необходимые исправления в старый. Мы не должны преподавать язык» [Леонтьев, 1996, с. 44].

В отечественной лингводидактике при описании проблемы соизучения языка и культуры утвердились такие термины, как «кросскультур-ный диалог», «межкультурная коммуникация», лингвострановедение, лингвокультурология, картина мира (КМ), концептуальная картина мира (ККМ), языковая картина мира (ЯКМ), содержание которых основано на понимании диалога культур.

Наиболее активным исследователем проблем соизучения языка и культуры в конце XX – начале XXI в. явилась Т.Л. Гурулева. Ее перу принадлежат несколько статей, монографии, диссертация, посвященные теоретической модели соизучения языка и культуры, демонстрирующей установку на постижение иностранного языка и культуры через призму родного языка и культуры. Таким образом, по мнению исследователя, возникает диалог культур, отражающих свои основные концепты в языке.

В статье «Основополагающие принципы процесса организации соизучения языка и культуры в системе поликультурной модели высшего языкового образования» Т.Л. Гурулева формулирует основные проблемы, возникающие на этой почве:

-

1. В большинстве случаев в теории соиз-учения языка и культуры реализуются подходы к изучению иностранного языка и изучению культуры страны изучаемого языка раздельно. Автором отмечаются отдельные попытки объединить

принципы в рамках соизучения языка и культуры. В частности, в работах Г.В. Елизаровой предлагается следовать принципу «культурно связанного изучения иностранного и родного языков»3, в работах В.В. Сафоновой – принципу «соизуче-ния языка и культуры» [Сафонова, 1996], в трудах А.Н. Щукина – принципу «межкультурного взаимодействия»4.

-

2. Выделяемые принципы ориентированы в основном на методические и дидактические приемы, а не на соизучение языка и культуры в их единстве.

-

3. Принципы обучения культуре в основном дублируют принципы обучения иностранному языку, в то же время принципы отбора культу-роведческого материала отсутствуют [Гурулева, 2009, с. 171].

Т.Л. Гурулева предлагает собственные принципы, позволяющие не только достичь успехов в формировании у обучающихся межкультурной компетенции, но и овладеть языковой и концептуальной картиной мира народа – носителя изучаемого языка. Среди предложенных ею принципов новаторским по отношению к другим теориям является принцип «внедрения носителя языка и культуры в учебный процесс» [Там же, с. 172]. Исследователь считает, что именно общение с носителем языка и культуры изучаемого языка поможет достичь погружения обучающегося в условия реальной межкультурной коммуникации, создать образ межкультурной среды, сосредоточиться на отличиях картин мира родного и изучаемого языков.

-

В. В. Сафонова в статье «Соизучение языков и культур в зеркале мировых тенденций развития современного языкового образования»

оперирует такими терминами, как: языковое образование, языковая педагогика, поликультурность, билингвальная коммуникативная компетенция, социокультурная компетенция, культурный медиатор, культурный гид, субъект диалога культур, культурно-языковая экспансия.

Раскрывая суть и функции языковой педагогики, автор пишет: «Фактически она также определяет диапазон вариативности путей, принципов, стратегий и способов соизучения языков и культур в зависимости от социокультурных факторов, существенно влияющих на эффективность межкультурного взаимодействия людей в многоязычном, поликультурном мире XXI в., достаточно противоречивом, отягощенном политико-экономическими и культурными конфликтами и глобальной взаимозависимостью. Не следует забывать, что в современном мире индивидуальные рамки межкультурного общения для каждого человека значительно расширились благодаря интенсивному и постоянному увеличению многоязычного и по-ликультурного интернет-пространства» [Сафонова, 2014, с. 124]. Исследователь предлагает схему взаимодействия языковой педагогики в контексте диалога культур и цивилизаций с частными методиками подготовки билингвальной и полилинг-вальной личности как в естественной и учебной среде, так и в интернет-среде.

Предлагаемые автором виды деятельности в рамках языковой педагогики направлены на «постепенный переход от коммуникативнопрагматических моделей к культуроведчески маркированным коммуникативно-деятельностным моделям языкового образования» [Сафонова, 2014, с. 126]. Подчеркиваются «отход от гиперболизации педагогических инноваций и признание необходимости взаимодействия традиций и инноваций в образовательной среде с учетом культурного наследия национальных моделей языкового образования и их взаимопроникновения друг в друга» [Там же].

Главной задачей иноязычного образования Л.П. Костикова, как и ее коллеги, видит в «формировании способности к участию в межкультурной коммуникации» [Костикова, 2008, с. 21], подчеркивая важное значение воспитания уважения к

«чужим» культурам в эпоху активного взаимодействия народов. Однако в отличие от своих предшественников, автор предлагает в основу модели обучения иностранному языку положить лингвосоциокультурный подход. Модель обучения языку, основанная на идеях лингвосоциокультурно-сти, предполагает обучение умению использовать английский язык в приложении и к русской культуре. Л.П. Костикова поясняет, что употребляемые ранее термины «межкультурная грамотность» (Н.Е. Козырева, Н.А. Васильева, Т.Н. Астафурова, М.Г. Корочкина, Е.В. Малькова, Г.В. Елизарова, Л.Г. Веденина) и «межкультурная компетенция» (Н.Б. Ишхаян, В.П. Фурманова, Дж. Шейлз, Э.Д. Хирш, Г. Браун и Х. Ностранд) следует уточнить и говорит именно о лингвосоциокультурной компетенции. «Сущность понятия остается прежней, причем она “выкристаллизовывается” в самом термине. Действительно, используя свой лингвокультурный опыт и свои национально-культурные традиции и привычки, субъект диалога культур одновременно пытается учесть не только иной языковой код, но и иные обычаи и привычки, иные нормы социального поведения, при этом он осознает факт их чужеродности. Именно это обстоятельство дает основание считать, что лингвосоциокультурная компетенция носит комплексный характер, при этом ключевыми ее составляющими являются социокультурная и коммуникативная. Социокультурная компетенция охватывает в основном онтологический аспект становления личности участника диалога культур, в то время как коммуникативная компетенция определяет ее языковые и речевые способности» [Костикова, 2008, с. 26]. Этот подход, по мнению автора, требует постановки новых целей обучения в психологическом, когнитивном, познавательном аспектах развития личности – с учетом методической составляющей, формирует следующие навыки и умения: «расширить индивидуальную картину мира учащегося за счет приобщения к инокультурной картине мира (процессы развития); объяснить и усвоить чужой, инокультурный образ жизни и поведенческих моделей (процессы познания); употреблять лингвистические и экстралингвистические (невербальные) средства

в аутентичных ситуациях межкультурного общения (процесс формирования навыков и умений)» [Там же, с. 27]. При этом предполагается осуществлять обучение на основе сопоставления двух картин мира, предусмотреть разработку перечня лингвосоциокультурных компетенций, включающих 3 блока: «прагматический (или практический), когнитивный и собственно педагогический»; определить список базовых метаконцептов; разработать методические принципы занятий в рамках интегративного лингвосоциокультурного направления; включить в способы проверки и оценку знаний такие характеристики, как «толерантность, эмпатия, трансспекция, открытость и готовность к общению» [Там же, с. 30].

Рассматривая межкультурную коммуникацию как диалог культур, исследователи трактуют его на уровне сознания «в виде перевода представлений одной культуры в представления другой» [Шацкая, Костромина, 2009, с. 68]. Понятие языковой ментальности (языковой картины мира) основано на представлении о том, что национальный язык отражает национальную специфику и выражает ее в языковой семантике. Традиционно считается, что национально-культурная специфика выражена ключевыми концептами: «у немцев – это точность, порядок, у американцев – индивидуализм, приватность, у японцев – коллектив, командная работа, у русских – душа, тоска, коллективизм» [Там же].

На стыке систем языка и культуры в рамках антропоцентрического подхода функционирует лингвокультурология, интегрирующая все вышеизложенные идеи и имеющая огромное значение в концепции современного поликультурного образования.

Важным для обучения и межкультурной коммуникации является понимание культурных и мировоззренческих отличий контактирующих народов, поскольку без совместного изучения языка и культуры сложно добиться успешного межкультурного взаимодействия.

Значимыми для построения эффективной модели учебной коммуникации являются понятия «культурная картина мира» (далее ККМ) и «языковая картина мира» (далее ЯКМ).

ККМ формируется на основе представлений народа, «сформированных под влиянием ареала проживания, истории, традиций, верований, обычаев» [Волков, 2019, с. 32]. ККМ, или понятийная картина мира, по С.Г. Тер-Минасовой, представляет собой «отражение реальной картины через призму понятий, сформированных на основе представлений человека, полученных с помощью органов чувств и прошедших через его сознание как коллективное, так и индивидуальное»5. Таким образом, ККМ выступает как необходимый промежуточный этап при формировании ЯКМ: реальный мир, обрабатываясь в сознание этноса, формируется в виде ККМ, которая закрепляется в языке и образует ЯКМ.

«Язык – …важнейшая часть любой национальной культуры, полноценное знакомство с которой обязательно предполагает не только изучение материальной составляющей этой культуры, …но и попытку проникновения в образ мышления нации... Сделать это можно не иначе как узнав язык, на котором говорят представители данного культурного социума» [Корнилов, 2003, с. 78].

Таким образом, ККМ и ЯКМ – понятия тесно взаимосвязанные. Их учет в сопоставительном аспекте является основой для построения эффективной модели обучения русскому языку как иностранному (далее – РКИ). «Соизучение языка и культуры позволит овладеть реальной картиной мира этноса, культурной и языковой картинами мира носителей изучаемого языка, а также не менее культурно обусловленными грамматикой и дискурсом, что, в свою очередь, будет способствовать правильному ситуативному подбору грамматических форм (с точки зрения культурных норм и правил) и адекватному взаимодействию субъектов речевой деятельности как носителей разноязычных культур» [Волков, 2019, с. 36].

Результаты и обсуждение. Освоение новых для человека национальной/этнической культуры и языка может идти двумя путями, если иметь в виду природу процесса, а кроме того, характер потраченных на это временных ресурсов и личностных усилий.

Первый путь – это органичное освоение языка и культуры. Оно основано на собственном опыте, бытовом и/или социальном, когда знания о другом народе, его традициях, укладе жизни, способах взаимодействия заинтересованный субъект накапливает, приобретая одновременно компетенции и навыки существования в новой среде.

Другой путь – это целенаправленное и организованное изучение. Тогда субъект выступает в роли обучаемого, который в пространстве образовательной среды и в границах известных дисциплин получает апробированную информацию. Если иметь в виду культуру, это, например, курсы культурологии, этнографии, истории, иметь в виду иностранный язык – целый комплекс лингвистических дисциплин.

Поставленная в статье задача теоретического обоснования и разработки модели соизучения русского языка и культуры предполагает поиск принципов их освоения на единой предметной почве. Авторы данной статьи полагают, что разрабатывать такую модель следует с учетом двух пар взаимосвязанных понятий, а именно:

-

– сознание человека – как «отражение действительности, как бы преломленное через призму общественно выработанных языковых значений, понятий» [Леонтьев, 1972, с. 283];

– русское языковое сознание – как то, что предопределяет «специфику русского культурного пространства» [Красных, 2003, с. 5];

– картина мира (глобального образа мира) – как «отображение в психике человека… окружающей действительности, опосредованное предметными значениями и соответствующими

когнитивными схемами [Леонтьев, 1993, с. 18], результат прошлого того народа, к которому мы себя причисляем [Уфимцева, 1996, с. 161], его культуры;

– языковая картина мира – как зафиксированная в языке и специфическая для данного языкового коллектива схема восприятия действительности [Яковлева, 1994, с. 9].

Приведенные формулировки детализируют и развивают основополагающую методологическую идею о естественной взаимосвязи накопленной каждым национальным коллективом культуры и языка , ее отражающего, выражающего и одновременно влияющего на восприятие мира. Соотношение двух этих феноменов, детализированное во множестве дефиниций и выкладок, обсуждается в границах тех научных направлений, которые предполагают исследование смысловой стороны языка, в частности лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, языковой семантики, психолингвистики, теории языковой картины мира.

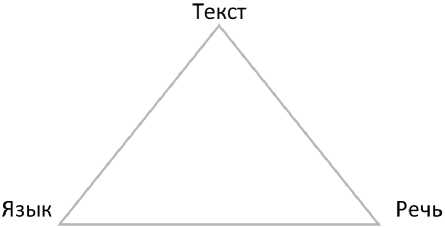

Другой научной идеей, которая положена в основу предлагаемой модели, становится необходимость комплексного постижения любого феномена, соотносимого с языком, с учетом трех его ипостасей:

– собственно языковой (знаковой), учитывающей устройство языка как семиотической системы;

– речевой (процессной) демонстрирующей, как используется язык в ходе коммуникации, социального взаимодействия;

– текстовой (продуктивной), сосредоточивающей информацию о мире, передаваемую на данном языке (рис. 1).

Рис. 1. Модель «Функциональная структура языкового феномена»

Fig. 1. Model Functional structure of a linguistic phenomenon

Важность названного триединства отмечают многие исследователи. Подобную структуру выделяет Г.А. Золотова, рассуждая о коммуникативных принципах грамматики: «Языковая система, не данная нам в непосредственном наблюдении, реализуется в речи, в текстах, устных и письменных, как продукте многообразных общественно-речевых действий говорящих» [Золотова, 1999, с. 39]. Она же фактически задает модель общения, основу которой, по замечанию Ю.М. Лотмана [Лотман, 1992, с. 12], составляет традиционный набор элементов «передающий – текст (язык) – принимающий». Наконец, на нее ориентирована теория речеведения6: «Если мы берем факт языка, то необходимо учитывать, в каких речевых условиях и в каких текстах он используется; исследуя факт речи, мы не можем отвлечься от того, в каких текстах он проявляется и каких языковых средств требует для своей реализации; изучая определенный текст (тексты, тип текстов), мы выясняем речевые условия их создания и обращения, а также специфику языкового воплощения. За этой неразъемной трехзвенной цепью стоят определяющие ее стабильность или изменяемость социокультурные реалии» [Шмелева, 2005, с. 72].

Показательно, что русский язык как иностранный также обычно предъявляют студенческой аудитории в трех методических направлениях: целый ряд предметов ориентированы на изучение уровневого устройства языка (от фонетики и лексики через морфемику и словообразование к морфологии и синтаксису); другие совмещены с регулярными тренировками его использования в разнообразных ситуациях речи ; третьи имеют в виду упражнения по чтению, пересказу и продуцированию текстов .

Рабочей в итоге признается модель, в границах которой постижение русской культуры иностранными обучающимися происходит с учетом условного лингвистического треугольника, вершины которого образует триада «русский язык – речь (коммуникация) – текст», а соизучение языка и культуры обретает свою динамику в режиме активной учебной деятельности, позволяя отвечать на важные вопросы: «Как устроен язык?», «Как описывается действительность?» и «Как организовано общение?» – с отсылкой к национальной компоненте (рис. 2).

Рис. 2. Модель «Функциональная структура культурно-языкового пространства» Fig. 2. Model Functional structure of cultural and linguistic space

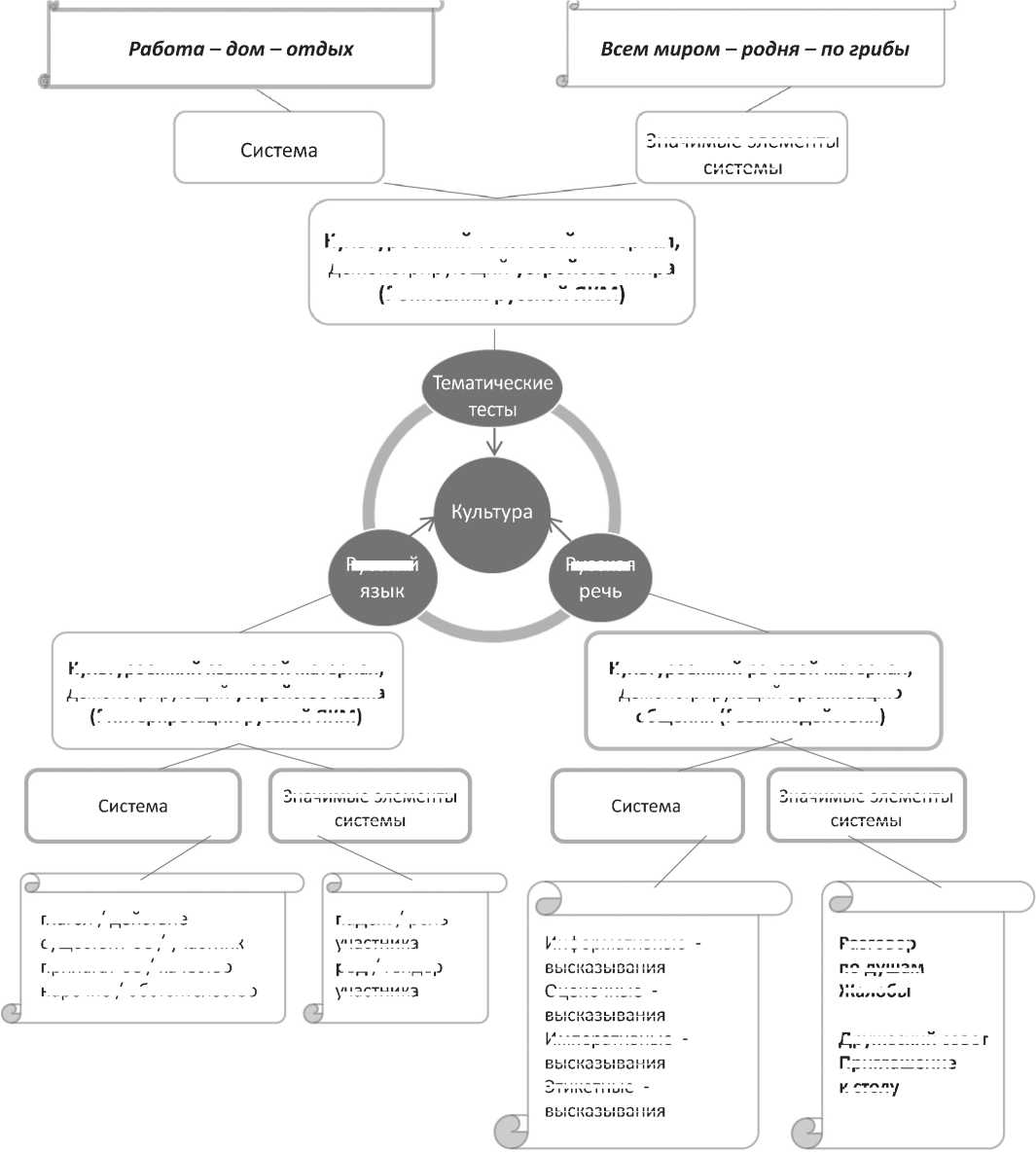

Что касается конкретных методических установок, которые предложено использовать при реализации данной модели, они формулируются следующим образом.

Во-первых, с учетом традиции отечественного образования, ориентированной на формирование целостного знания об изучаемом предмете, в границах каждого из трех выделенных направлений полезно давать материал таким образом, чтобы он показывал, как культура входит в сознание носителя через язык, отмечая, с одной стороны, более или менее объемные «участки», которые демонстрируют ее влияние на целое языка, его организацию и систему. С другой – акцентировать внимание на отдельных фрагментах культурного содержания, которые одновременно являются ключевыми, значимыми для национального языкового самосознания.

Имея в виду вышесказанное, при работе с текстами следует изначально выбрать одну из известных моделей, отражающих устройство действительности, учитывая ее в процессе всего курсового обучения. Ею может стать, например, сферная модель, основанная на представлении о существовании нескольких базовых социальных пространств (бытовая, профессиональная, рекреационная, эстетическая, сакральная, научная, политическая, образовательная сферы), либо одна из антропоцентрических моделей, в центр которой выведен человек как главный субъект и элемент мира (природа → человек ← жизненный уклад). В свою очередь, детализированное содержание этих пространств будет раскрываться в рамках конкретной темы, подобранных учебных текстов с учетом знакомых обучающимся, универсальных культурно-языковых представлений. А уже на их фоне можно начинать знакомство с элементами национальной культуры, концептами, которые оформляются лексическими, грамматическими и синтаксическими средствами и поэтапно вводятся в текстовую часть урока; несколько рядов таких концептуальных наборов приведены ниже в качестве примеров для разработки культуроемких тем:

– о природе: климат, в том числе холод, мороз, снег, Сибирь… ; животный мир, в том числе медведь, волк, соболь, овод, мошкара… ; мир растений – тайга, ромашка, саранка… ; пространство – ширь, простор, сопки… ; и т.д.

– о человеке: характер, в том числе русская душа, доброта, теплота, единение, свойскость, удаль, горячность, искренность… , любовь, в том числе радость, сострадание, тоска, разлука… ; дружба – преданность, прочность… ; семья – хозяин (он/сам), хозяйка (она/сама), деды’, ребятня, родня, родные (свои/наши), соседи, гости (погостить), пришлые (чужие)… ; и т.д.;

– об укладе, способе жизни: работа, в том числе труд, труженик, работяга, до седьмого пота, на износ, лень, всем миром…; дом, в том числе город / деревня, на земле, кухня, двор, улица, в тесноте, да не в обиде…; еда, в том числе угощение, пельмени, блины, пироги, заготовки, «все свое»…; отдых – застолье, дача, баня, по грибы, по ягоды; игры и спорт – снежки, снежная баба, горка, лыжи, хоровод, х’ором…; и т.д.

Данный вариант соизучения русского языка и культуры соотносим с практикой РКИ: учебная литература, поурочное планирование, устная и письменная работа с текстами часто построены на подобных установках, в основе которых заложен принцип отбора для обсуждения содержательно значимого для современного человека материала; ср. типичные учебные темы: «Семья», «Друзья», «Дом», «Работа», «Образование», «Путешествие», «Спорт», «Хобби», «Традиции» и др. С той лишь разницей, что целевой вектор, направленный на соизучение языка и культуры, требует последовательного, в течение всего срока обучения акцентирования на культурно-языковой составляющей.

Что касается уровневого освоения языка, его культуроемкие, содержательные и формальные составляющие сосредоточены не только на лексическом, но и на грамматическом уровне. Так, с представлением о действительности, усвоенным культурно-языковым сознанием, коррелирует система знаменательных частей речи, каждая из которых в исходной трактовке соответствует определенному элементу некоего положения дел: его событийное ядро – это процесс, действие или состояние репрезентированы глаголом, а обстоятельства происходящего – наречиями, участники события оформлены существительными, а их признаки, свойства и характеристики – прилагательными и числительными. Такой подход позволяет концентрировать внимание прежде всего на функциональном аспекте предложения, грамматическая база которого, используемая как своеобразный конструктор с множеством деталей, помогает составить точное описание актуального для говорящего события или факта. Смещение с системного на фрагментарный способ предъявления культурно значимых феноменов, в свою очередь, диктует обращение к ряду грамматических категорий; у существительного это, в частности, падеж (фиксирование на грамматическом уровне ролевых

отношений участников) и род (языковая трактовка действительности с учетом гендерного фактора), у глагола – вид (указание на предельность /непредельность, завершенность/незавершен-ность всякого процесса) и залог (иерархическое с учетом коммуникативного задания распределение ролей участников).

Наконец, обращение к третьему компоненту модели демонстрирует, кроме прочего, национальную обусловленность конкретных ситуаций общения, манеры поведения участников, их целеполаганий, то есть влияние культуры на организацию речи. Соответствующая идея в более или менее развернутом виде давно усвоена лингвистами, интересы которых развиваются на поле прагмалингвистики и лингвокультуроло-гии. Здесь достаточно указать на исходное положение В.В. Красных о национально-культурной специфике коммуникации, дискурса и русского культурного пространства, обусловленных ментефактами русского языкового сознания [Красных, 2003, с. 5, 154, 316 и др.], сослаться на разделы «Культура и стиль коммуникации», «Культура и культурные ценности», «Эмоции в культуре, языке и коммуникации» из книги Т.В. Лариной, которая, уделяя особое внимание категории вежливости, предлагает описание национально-культурных особенностей коммуникативных стилей и «манер» русских и англичан [Ларина, 2009, с. 26, 57, 97], или обратиться к монографии В.В. Дементьева, посвящающего десятки страниц национальным сценариям общения и категории персональности – важнейшей коммуникативной ценности русской культуры [Дементьев, 2013, с. 16, 63 и др.].

Культурно обусловленными являются традиции организации пространства общения, сценарии типичных ситуаций общения, формулы речевого этикета, обращения, правила речевого поведения, конкретные речевые нормы и отбор стилистических средств, предпочитаемые стратегии, тактики и ходы развития диалога и др. – разнообразные факторы, обстоятельства и единицы общения, каждый из которых – образец комплексного проникновения культурных традиций в фактуру вербальной коммуникации.

В этом контексте как вариант их активной целостной и одновременно детализированной работы авторами статьи предлагается рассматривать систему речевых жанров. Аргументами для данного выбора становится следующее. Речевой жанр, по М.М. Бахтину [Бахтин, 1986, с. 250–296], универсальная единица речи, как типичное и узнаваемое высказывание имеет все признаки типологической простоты: разделяясь по параметру цели на информативные (сообщить), императивные (каузировать действие), оценочные (оценить) и этикетные (организо-вать/поддержать общение) высказывания, жанровая система интуитивно понятна человеку и, составляя общую базу его речевого опыта, легко переносится в практику опыта нового. С другой стороны, всякая жанровая система впитывает элементы окружающей ее культуры, поскольку развивается и детализируется только на национальной почве. Отсюда естественно появление культурно специфичных жанров и/или особых вариантов известных жанров, которые на стадии обучения РКИ требуют не только уточнения их содержания и социального предназначения, но и ориентированного на конкретные потребности более или менее успешного освоения; ср. в этой связи общеизвестный жанр рассказа и русский «разговор по душам», принятую в любом социуме похвалу и русские «жалобы на жизнь», обычную просьбу и русский «дружеский совет», объединяющее всех приветствие и русское «приглашение к столу».

Детализированная модель соизучения русского языка и русской культуры выглядит следующим образом (рис. 3).

В заключение перечислим принципы, которые положены в разработку предложенной модели, реализация которой нацелена на усвоение обучающимися идеи о культурной наполненности языка, а в конечном счете – на эффективное соизучение русского языка и культуры:

– целостность как способ представления предметного материала РКИ, что позволяет демонстрировать структурообразующий, систематизирующий характер взаимосвязи языка и культуры;

– фрагментарность как возможность выделить значимые, ключевые для национального языкового сознания элементы культурного содержания – своеобразные «диагносцирующие пятна» русской культуры, отраженные в языке;

– систематичность, позволяющая учитывать в процессе обучения РКИ триединство языка, речи и текста (знаковой системы, процесса ее реализации и ее продукта соответственно);

– методическая свобода, предполагающая самостоятельность преподавателя в выборе культуроемкого лингвистического материала, а также способов его введения в учебный процесс.

Русским

Русская

Разговор по душам

Жалобы

Культуроемкии речевой материал, общения (т взаимодействия)

падеж / роль участника участника

Информативные - высказывания

Оценочные - высказывания

Императивные - высказывания

Этикетные - высказывания глагол / действие наречие / обстоятельство

Культуроемкии языковой материал,

(т интерпретации русской ЯКМ)

Дружеский совет

Приглашение к столу

Значимые элементы системы

Значимые элементы системы

Культуроемкии текстовый материал

(т описания русской ЯКМ)

Значимые элементы системы

Рис. 3. Модель соизучения русского языка и русской культуры

Fig. 3. Model of co-study of Russian language and Russian culture

демонстрирующим устройство мира

демонстрирующим устройство языка

демонстрирующим организацию

существит-ое / участник

прилагат-ое / качество

род /гендер

Мотивация индонезийцев к освоению русского языка была изучена эмпирически в 2023 г. Результаты показали: мотивы «изучения иностранных языков индонезийцев можно описать следующими факторами: интерес к культуре и носителям языка; мобильность; карьерное продвижение; повышение компетентности и мастерства в изучении языков; уважение» [Васильева, Гришина, Дьячук и др., 2023, с. 115]. Таким образом, экспериментально доказан интерес индонезийцев к русской культуре при изучении русского языка как основной мотив.

Учитывая динамический характер и методическую свободу предлагаемой модели соизуче-ния языка и культуры, для примера реализации организационно-педагогических условий, отвечающего задачам мотивации индонезийцев к изучению русского языка как иностранного, мы избрали тему «Гендер и культура», отличающуюся сугубой культуроемкостью.

Гендер и культура. Для культуры всех народов мира характерна оппозиция мужского и женского начал, которая находит отражение уже в самых ранних памятниках. Особенности гендерного взаимодействия в социуме «содержат в себе этические принципы и систему ценностей национальной культуры»7. В связи с этим гендер можно определить как культурную универсалию, нашедшую отражение в языке.

В индонезийской культуре и, соответственно, в языке находят отражение универсальные представления о соотношении мужского и женского начал. В индонезийской ЯКМ «символом плодородия, женского начала является не столько земля, сколько особая “душа” риса, воплощающая в себе женскую плодоносящую сущность» [Ани Рахмат, 2012, с. 102]. Е.В. Ревуненко-ва отмечает особую роль риса в индонезийской культуре: «“душа” риса у многих индонезийских народов по своим функциям аналогична матери или богине риса. Образ яванской богини риса Деви Шри сливается с образом женской прародительницы – основательницы яванского общества» [Ревуненкова, 1992, с. 154–155]. Интересно, что понятие плодоносящей силы у индонезийцев концентрирует в себе как женскую (зерно), так и мужскую (стебель) составляющие, но в целом рисовая культура является воплощением женского начала.

«В настоящее время в методике преподавания иностранных языков широко используется культурный компонент, который наиболее полно проявляет себя в области лексики и фразеологии. Лексические и фразеологические единицы чрезвычайно богаты своеобразными элементами национальной культуры, а потому изучение лексико-фразеологического состава русского языка представляется необходимым на занятиях по РКИ. Из всех аспектов иностранного языка наиболее важным и существенным следует считать лексику, т.к. без запаса слов, хотя бы незначительного, владеть языком невозможно. Лексика в практическом курсе русского языка изучается для того, чтобы индонезийские обучающиеся могли использовать ее в процессе речевой деятельности. Общее владение определенным запасом русской лексики способствует общению и мотивирует дальнейшее более глубокое ее освоение, знание специальной лексики (например, в области туризма)» [Васильева, Гришина, Дьячук и др., 2023, с. 215–216].

Культуроемкий языковой и речевой материал, репрезентирующий тему «Гендер и культура». Для славянских языков характерна диспропорция номинаций, поскольку в них «имелось два наименования, обозначающих взрослого мужчину – человек и муж, в то время как для женщины одно – жена» [Кошарная, 2012, с. 64].

Существительное человек в различных огласовках известно всем славянским народам: рус. человек , укр. чоловiк , болг. човек , слов. člóvek , чешск. človĕk , польск. człoviek , полаб. clǻvak , серб. čòvjek .

Этимологически общим является значение «полный силы», т.е. указание на возраст человека, понимание человека как того, кто имеет полную силу, является важным для жизни рода членом коллектива. «В старославянских, древнерусских памятниках письменности человек

( человΟкъ, чловΟкъ ) – прежде всего “взрослый мужчина, лицо мужского пола, достигшее определенного возраста”. Примечательно и то, что название человека у славян оказалось вовлеченным в сферу семейных отношений и выполняет в ряде славянских языков (украинском, белорусском, сербском) роль семейного термина ( чоловiк, чалавек, čòvjek ), входя в оппозицию человек (‘муж’) – жена» [Там же, с. 65].

В словарях русского языка значение слова человек – «живое существо, наделенное разумом» – является основным, а в дефиниции существительного «человек» в качестве семантической доминанты выступает как гиперсема. Таким образом, оставаясь грамматически маркированной как существительное мужского рода, лексема «человек» приобретает семантику, свойственную общему роду: называет живое существо без указания на его пол. Как видно их представленных дефиниций, отмечаемое ранее у лексемы «человек» значение роли в семейных отношениях для современного языка не характерно.

Возврат к соотнесенности лексемы с мужским полом наблюдается в системе русских обращений, где сложилась устойчивая гендерная оппозиция «молодой человек – девушка», причем при использовании указанных наименований в функции обращения свойственная им сема «возраст» не актуализируется, так как в речевой практике указанные обращения могут использоваться применительно к коммуникантам далеко не юного возраста.

«Слово жена… буквально означает ‘рождающая’ (ср.: др.-инд. Jānati – ‘рождает’, лат. gignere – ‘рождать’ и т.п.) и относится исследователями к древнейшим индоевропеизмам, то есть отражает глубоко архаичные представления о природной сущности женского начала (ср.: лат. genus – ‘род’, откуда ген, генетика; genetrix – ‘родительница-мать’)» [Кошарная, 2012, с. 66].

В традиционном русском обществе считалось, что женский удел – это дом и продолжение рода, ср.: Много я набабила (родила) ребят (детей). Ф.И. Буслаев в очерке «Идеальные женские характеры Древней Руси» указывает, что «в представлении средневекового русского человека женщина призвана обладать безграничным милосердием и кротостью. Она должна являть пример любви и смирения и в то же время дерзновение в вере, твердость в выполнении нравственного долга, способность к жертвенному служению ближним» [Буслаев, 1861, с. 272].

Фразеологический и паремийный материал, репрезентирующий тему «Гендер и культура». Важным средством межкультурного общения являются фразеологические единицы и паремии. Они входят в ряд наиболее выразительных средств русского языка. При этом у представителей разных этносов, разных культур для образного выражения той или иной мысли может использоваться разный фразеологический и паремийный материал, что определено лингвокультурными особенностями народов. Поэтому возникают затруднения, заключающиеся в том, что иностранные обучающиеся обладают знаниями фразеологии родного языка, в которых отражены в полной мере и страноведческие, и культурологические национальные концепты, не совпадающие, как правило, с аналогичными явлениями в русской среде [Костомаров, Верещагин, 1976, с. 14].

В ЯКМ находят отражение социальные гендерные стереотипы, которые представляют собой «общее представление общества о типичных характеристиках мужских и женских групп и их поведенческих особенностях» [Ян, 2023].

Одним из традиционных качеств женщины в русской ЯКМ признается ее нацеленность на установление межличностных взаимоотношений, причем «коммуникативная деятельность женщин, хотя и признавалась неотъемлемой частью миропонимания, традиционно подвергалась осуждению» [Сазонова, Коваленко, 2014, с. 154]: женщина без разговора, что двор без забора; завел жену, забудь тишину; бабий язык, куда ни завались, достанет; где две бабы, там суем (сейм, сходка), а где три, там содом; у бабы язык, что помело; приехала баба из города, привезла вестей с три короба8 .

Традиционно маскулинными качествами признаются доминирование ( мужик в семье, что матица в избе ), рациональность ( бережливый мужик от двора не бежит ), самоуверенность ( мужик умен, да мир дурак ), агрессивность ( бешеному мужу и море за лужу ), ум и склонность к логическому мышлению ( мужик в землю смотрит, а на семь сажен видит ) и т.д. [Там же]. «Представление о полной легитимности доминирования мужчин в публичной и приватной сферах относится к важнейшим стереотипам, свойственным для патриахатного дискурса»9. Подтверждение данному стереотипу находим в русских пословицах и поговорках: мужик да собака всегда на дворе, а баба да кошка завсегда в избе .

Второй тип составляют стереотипы социальных ролей, связанные со стандартизированной общественной оценкой успешности мужчин и женщин. «Социум определяет успешность/не-успешность мужчины по результатам выполнения профессиональных ролей, женщины – по наличию семьи и детей» [Сазонова, Коваленко, 2014, с. 154]. Русские пословицы и поговорки иллюстрируют данный стереотип: жена мужем красна; бабе дорога – от печи до порога; не наряд жену красит – домоустройство; мужичок-то гол, да в руках топор: есть надежда, что будет и одежда10 .

В классификации И.С. Клециной третий тип гендерных социальных стереотипов обусловливает различия в содержании трудовой деятельности мужчин и женщин. Занятия женщин носят экспрессивный характер, согласно стереотипным установкам, и, следовательно, женщина способна к обслуживанию и исполнению поручений. Традиционно мужское мышление связано с инструментальными категориями, и поэтому трудовая деятельность мужчин определяется как творческая, созидательная, руководящая.

«Одной из констант русской традиционной культуры является осмысление человеческого ума, разума, мудрости сквозь призму гендерного начала, в соответствии с чем ум мужчины противопоставляется красоте женщины, мужская логика – женской интуиции» [Кошарная, 2012, с. 66].

Наличие такой оппозиции объясняется посредством этимологического анализа. рус. муж – «мужчина» восходит к славянскому *mǫžь, образованному из и.-е. *man – «мужчина» с помощью суффиксов: *mon-g-io-s. Определяя исходное значение этого слова, большинство исследователей соотносят его с др.-инд. manu-/ man- – «думать, мыслить» (ср. греч. mania – ‘то, о чем беспрестанно думаешь, постоянный предмет мысли’; инд. мантра – «совет».

Русские паремии фиксируют оппозицию мужского и женского по признаку «наличие ума»: волос долог – да ум короток; если баба, то глупая; добрая кума живет и без ума; мужик хитрее черта; мужик, хоть и сер, да ум у него волк не съел . Одним из важных качеств человека является его способность накапливать опыт, с возрастом приобретать мудрость, но женщинам в русских паремиях отказывается в этом: и на старуху бывает проруха .

Пренебрежительное отношение к женщине – один из стереотипов, отраженных в русских паремиях: курица не птица, женщина (баба) не человек ; баба бредит, да кто ей верит?; знай, баба, свое кривое веретено и др. В устойчивых выражениях пренебрежительное отношение часто реализуется через сравнение женщины с животными: собака умней бабы: на хозяина не лает.

Отрицательные и положительные коннотации, связанные с женским и мужским началами, в русской ЯКМ не только проявляются в устойчивых выражениях, но и находят отражение в структуре лексического значения номинаций мужчин и женщин. Так, например, при сопоставлении лексем «баба» и «мужик» обнаруживается частность отрицательной коннотации у первой лексемы. Отрицательная коннотация сохраняется даже в случае, когда лексема «баба»

выступает в качестве производящей базы при образовании производных наименований лиц мужского пола в общенародном языке и народных говорах: бабáтя, бабуля – ‘женовидный мужчина (как баба)’.

Организационно-педагогические условия освоения темы «Гендер и культура». Содержание работы с фразеологией и паремиями требует подбора в учебных целях культурологического материала, овладение которым поможет индонезийским обучающимся использовать язык как средство межкультурного общения. При разработке системы обучения русской фразеологии необходимо предметное прогнозирование на основе выявления сходства и различий фразеологических систем русского и родного языка учащихся путем сопоставления. Иначе говоря, научной основой реализации принципа учета родного языка иностранных учащихся является сопоставление в целях обучения. Сопоставление на уровне фразеологии и паремий связано со значительными трудностями. Сложен объект сопоставления. Фразеологизмы, благодаря коннотативному компоненту значения, кроме общей содержательной информации, могут включать информацию, которая специфична именно для данного языка (Быстрова, 1985, с. 24).

Формирование национально-культурной специфики при обучении русскому языку индонезийских обучающихся рекомендуется проводить на основе упражнений по фразеологии и паремиологии. Во время работы с русской фразеологией выявляются знаковые факты и явления русской культуры, содержащиеся во фразеологических единицах, раскрываются их особенности на фоне индонезийских соответствий. Из рассмотренных фразеологизмов выделяются примеры, в которых проявляются самые значимые культурные расхождения. Именно эти фразеологизмы должны найти место в обучении и помочь индонезийцам, изучающим русский язык, осознать русский взгляд на мир [Васильева, Гришина, Дьячук и др., 2023, с. 230].

Чтобы снизить риск возможных коммуникативных неудач, представляется полезным уделять на занятиях больше внимания таким частным проблемам и темам, как:

-

1) восприятие на слух и воспроизведение оценочного компонента интонации: восхищение, поощрение, презрение, угроза и т.д.; важно в связи с этим не поверхностное знакомство с русской интонацией, а умение различать дополнительные оценочные окраски речи;

-

2) работа с эмоционально окрашенными словообразовательными морфемами, формами слова, порядком слов в предложении; например с выражением эмоциональных оттенков при речевом акте, обусловленных ситуацией общения. В русском языке представлено группой суффиксов ( баба, бабушка, бабка, бабуся, бабуля, бабулечка, бабуленька, бабища ), часто не имеющих аналогов в других языках, что создает дополнительные трудности в порождении речи;

-

3) подача и объяснение функционирования этикетных форм; в каждом языке этикетные формы тесно связаны с историей народа и его психологией. В русском языке этот пласт лексики чрезвычайно широк – одних выражений приветствия в «Словаре русского речевого этикета» А.Г. Балакая насчитывается 383; добавим к этому и современное обращение девушка к дамам не девичьего возраста;

-

4) учет представления о культурных универсалиях, типах культур; в определенном смысле преподаватель РКИ – это отчасти дипломат, который, с одной стороны, старается увеличить число почитателей своей страны, с другой – предпринимает усилия для воспитания межкультурной личности; в разных культурах и в соответствии с усвоенными традициями может по-разному восприниматься допустимый стиль отношений между мужчинами и женщинами, принятый в том или ином национальном коллективе;

-

5) избегание речевого поведения, разрушающего понимание; нельзя допускать: а) неумеренное возвеличивание своих национальных достоинств, так как идеализация национальных стереотипов порождает эффект, обратный желаемому; б) неумеренное самобичевание, акцен-

тирование внимания на исключительно негативных стереотипах – столь же опасная крайность (например, в некоторых учебниках по РКИ тема «водки» становится чуть ли не основной при построении диалогической речи, что порождает ложный стереотип – все русские пьют);

Выводы . В результате обобщения опыта создания теоретических моделей соизучения языка и культуры в XX–XXI вв. было выявлено, что в образовательной сфере наметился переход «от коммуникативно-прагматических моделей к культуроведчески маркированным коммуникативно-деятельностным моделям языкового образования» (В.В. Сафонова).

Динамическая функциональная модель со-изучения русского языка и культуры , необходимая для реализации эффективного подхода к обучению русскому языку как иностранному в условиях Индонезии сконструирована на основе триады: «русский язык – речь (коммуникация) – текст».

С учетом опыта обучения РКИ предложен культуроемкий языковой и речевой материал «Гендер и культура» как пример для наполнения динамической функциональной модели соизу-чения русского языка и культуры в их системной связи и взаимодействии в условиях Индонезии, обусловленный целесообразностью формирования высокого уровня межкультурной компетенции у индонезийских студентов, изучающих русский язык как иностранный.

Определены организационно-педагогические условия, способствующие эффективному формированию бикультурной языковой личности на основе соизучения языка и культуры в условиях Индонезии.

Список литературы Теоретическая модель соизучения русского языка и культуры в условиях поликультурной образовательной среды Индонезии

- Ани Рахмат. Вербализация концепта МАТЬ в русской фразеологии (на фоне индонезийского языка) // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2012. № 152. С. 101–105. URL: https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/152/rachmat (дата обращения: 22.09.2024).

- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 445 с. URL: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/ (дата обращения: 22.09.2024).

- Буслаев Ф.И. Идеальные женские характеры Древней Руси // Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Спб., 1861. С. 262–292. Т. 2. URL: https://www.prlib.ru/item/334941 (дата обращения: 22.09.2024).

- Васильева С.П., Гришина О.А., Дьячук А.А., Осетрова Е.В., Ревенко И.В., Врейда Адвени Люсия. Исследование механизмов мотивации обучающихся Индонезии к изучению русского языка как средства межкультурной коммуникации: монография / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2023. 272 с.

- Волков К.В. Влияние культуры на язык: культура и языковая картина мира // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. 2019. № 4. С. 30–38. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-kultury (дата обращения: 22.09.2024).

- Гурулева Т.Л. Основополагающие принципы процесса организации соизучения языка и культуры в системе поликультурной модели высшего языкового образования // Сибирский педагогический журнал. 2009. № 1. С. 167–183. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovopolagayuschie (дата обращения: 22.09.2024).

- Гурулева Т.Л. Поликультурная модель высшего языкового образования с учетом специфики обучения восточным языкам // Сибирский педагогический журнал. 2008. № 4. С. 95–121. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/polikulturnaya-model (дата обращения: 22.09.2024).

- Дементьев В.В. Коммуникативные ценности русской культуры: Категория персональности в лексике и прагматике. М.: Глобал Ком, 2013. 336 с. URL: https://www.litres.ru/book/vadim-dementev/kommunikativnye-cennosti (дата обращения: 22.09.2024).

- Золотова Г.А. Коммуникативный фактор как критерий решения дискуссионных вопросов грамматики // Труды по русской и славянской филологии: Лингвистика: Новая серия. Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus / Tartu University Press, 1999. Т. II: Прагматический аспект исследования языка. С. 38–44. URL: https://dspace.ut.ee/server/api/core/bitstreams/e8e1641c (дата обращения: 22.09.2024).

- Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. 2-е изд., испр. и доп. М.: ЧеРо, 2003. 349 с. URL: http://www.ffl.msu.ru/research/publications/kornilov-yazykovie-km/ (дата обращения: 22.09.2024).

- Костикова Л.П. Лингвосоциокультурный подход к преподаванию иностранных языков // Вестник РГУ им. С.А. Есенина. 2008. № 3 (20). С. 21–30. URL: https://www.google.com/search?q=14 (дата обращения: 22.09.2024).

- Костомаров В.Г., Верещагин Е.М. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. М.: Русский язык, 1976. 269 с. URL: https://rusneb.ru/catalog/010003 (дата обращения: 22.09.2024).

- Кошарная С. Гендер как отражение культурной традиции // Проблемы изучения и сохранения культурного наследия и традиции: сб. ст. по матер. Междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы изучения и сохранения культурного наследия и традиции в контексте современной культуры Балтии», 4–6 июня 2012 г., г. Рига, Латвия. Рига, 2012. С. 64–74. URL: https://www.researchgate.net/publication/301338411 (дата обращения: 22.09.2024).

- Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М.: Гнозис, 2003. 375 с. URL: https://studylib.ru/doc/6426449/svoj-sredi-chuzhih-krasnyh (дата обращения: 20.09.2024).

- Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации: Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 512 с. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/2010-03-024s (дата обращения: 27.09.2024).

- Леонтьев А.А. Язык не должен быть чужим // Этнопсихологические аспекты преподавания иностранных языков. М., 1996. С. 41–47. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-ne-dolzhen-byt-chuzhim (дата обращения: 27.09.2024).

- Леонтьев А.А. Языковое сознание и образ мира // Язык и сознание: парадоксальная рациональность. М., 1993. С. 16–21. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovoe-soznanie-i-obraz-mira (дата обращения: 27.09.2024).

- Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. Изд. 3-е. М.: Изд-во Москов. ун-та, 1972. 576 с. URL: https://rusneb.ru/catalog/000200 (дата обращения: 27.09.2024).

- Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис; Издат. группа «Прогресс», 1992. 272 с. URL: https://interesnoe.me/source-67308657/post-2173 (дата обращения: 27.09.2024).

- Ревуненкова Е.В. Роль традиционных институтов в воспитании детей в современной Малайзии и Индонезии // Этнография детства. Традиционные методы воспитания у народов Австралии, Океании и Индонезии. М., 1992. 191 с.

- Речеведение в теоретическом и прикладном аспектах: тезисы респ. конф. / Новосиб. гос. пед. ун-т. Новосибирск, 1998. 104 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01000649649 (дата обращения: 27.09.2024).

- Речевое общение: специализированный вестник / под ред. А.П. Сковородникова; Сибир. федерал. ун-т. Красноярск, 2009. Вып. 10–11 (18–19). 317 с.

- Сазонова Л.А., Коваленко С.В. Онтологические особенности гендерных стереотипов в русской ментальности (на основе историко-культурного анализа) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 7 (45): в 2 ч. Ч. I. C. 153–158. URL: https://www.gramota.net/articles/issn (дата обращения: 22.09.2024).

- Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций: монография. Воронеж: Истоки, 1996. 237 с. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/soizuchenie-yazykov (дата обращения: 22.09.2024).

- Сафонова В.В. Соизучение языков и культур в зеркале мировых тенденций развития современного языкового образования // Язык и культура. 2014. 4 (25). С. 123–138. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/soizuchenie-yazykov (дата обращения: 22.09.2024).

- Соковнина Н.В. Проблемы поликультурного взаимодействия в образовании // Вестник ДГТУ. 2004. Т. 4, № 1 (19). URL: http://www.dstu.edu.ru/vestnik/__nglish/numl3/15_so... (дата обращения: 22.09.2024).

- Уфимцева Н.В. Русские: опыт еще одного самопознания // Этнокультурная специфика языкового сознания. М., 1996.С. 139–162. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=swzhtn (дата обращения: 27.09.2024).

- Шацкая А.В., Костроминова В.Ю. Проблема диалога в культуре // Российская академия естествознания. Фундаментальные исследования. 2009. № 3. С. 66–68. URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=2236 (дата обращения: 29.09.2024).

- Шмелева Т.В. Словесность в свете интеграции и дифференциации // Педагогика, психология, словесность: сб. ст. / Новгород. гос. ун-т. Великий Новгород, 2005. С. 70–96. URL: https://rusneb.ru/catalog/000200 (дата обращения: 27.09.2024).

- Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика. М.: Филоматис, 2004. 416 с. URL: https://lehrerraum.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/04/ (дата обращения: 22.09.2024).

- Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира: (модели пространства, времени и восприятия). М.: Гнозис, 1994. 343 с. URL: https://klex.ru/tlk (дата обращения: 27.09.2024).

- Ян С. Лексические единицы, номинирующие женщин в паремиях о гендерном неравенстве русского языка // Litera. 2023. № 12. С. 154–162. EDN: HHDWVM. DOI: 10.25136/2409-8698. 2023.12.69367. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=69367 (дата обращения: 22.09.2024).