Теоретические исследования процесса посева семян льна-долгунца

Автор: Шевченко А.П., Бегунов М.А., Коваль В.С.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 3 (27), 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлен алгоритм проектирования двухстрочного сошника для посева семян льна-долгунца, который можно использовать для различных сельскохозяйственных культур, что позволит снизить трудоемкость проектирования при возделывании мелкосеменных культур. На основе анализа способов выполнения технологических процессов посева и конструкций для их осуществления, применяемых при возделывании мелкосеменных культур, предлагается технологический процесс посева льна-долгунца - это формирование бороздки рабочими органами с уплотненным семенным ложем, распределением семян по дну бороздки и последующей их заделкой рыхлым слоем почвы. В соответствии с этим технологическая операция посева проводится в три этапа. В первый этап посева льна-долгунца входит раздвигание поверхностного слоя почвы глубиной 1-3 см. Одновременно формируются бороздки с уплотненным семенным ложем. Осуществляются технологические операции первого этапа при взаимодействии двугранного клина с почвой. Второй этап технологической операции посева мелкосеменных культур заключается в укладке семян на уплотненное дно сформированной бороздки. Третий этап - заделка бороздки с семенами рыхлым слоем почвы. Приведены результаты теоретических исследований влияния технологических и конструктивных параметров сошника на качественные показатели посева, таких как равномерность распределения семян по площади питания и глубине заделки. При этом определяли силы, действующие на сошник при его работе, и вид его движения. Все вышеперечисленное позволит обосновать параметры рабочих органов и их влияние на выполнение технологического процесса посева, полученные данные будут проверены и уточнены экспериментальными исследованиями.

Посев, сошник, семена, глубина посева, равномерность, конструктивные параметры, технологические параметры

Короткий адрес: https://sciup.org/142199366

IDR: 142199366 | УДК: 631.331

Текст научной статьи Теоретические исследования процесса посева семян льна-долгунца

Проектирование двухстрочного сошника заключается в составлении алгоритма решения задачи. Рассмотрение вопроса качественного выполнения технологических процессов посева при возделывании льна-долгунца предполагает определение оптимальных параметров и режимов работы сошника в зависимости от исходных условий.

Учитывая исходное состояние почвы и возделываемой культуры, необходимо предусмотреть изменение параметров сошника, при которых осуществляется выполнение заданных агротехнических требований на посев культуры. Следует учитывать снижение металлоемкости рабочего органа и энергоемкость операции.

Вместе с тем, составление последовательности действий, необходимых для осуществления поставленной цели, является первостепенной задачей, которая позволяет автоматизировать процесс решения задачи с использованием вычислительной техники.

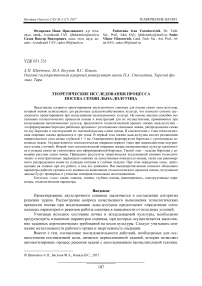

Поэтому разработан алгоритм проектирования двухстрочного сошника (рис. 1) в зависимости от условий функционирования.

Рис. 1. Алгоритм проектирования двухстрочного сошника

Объекты и методы

В представленный алгоритм проектирования входит введение исходного состояния почвы и определение типа сошника с обоснованными параметрами и режимами работы, обеспечивающими выполнение заданных агротехнических требований. Введение значения исходного состояния почвы подразумевает определение показателей: влажности, плотности, твердости и коэффициента структурности поверхностного слоя почвы, а также качественных показателей проведения предпосевной обработки почвы. При этом вводится исходный тип и гранулометрический состав почвы. В том случае, если исходные свойства почвы не удовлетворяют выполненной предпосевной обработке почвы под возделываемую культуру, проводится изменения данных свойств путем проведения предпосевной обработки почвы с применением требуемых рабочих органов.

Представленный алгоритм проектирования можно использовать для различных сельскохозяйственных культур, это позволяет снизить трудоемкость проектирования при возделывании мелкосеменных культур [2].

Результаты и их обсуждение

Качество распределения и заделка семян зависят от равномерности их подачи высевающим аппаратом, а также от характера их движения в системе «семяпровод – сошник – почва». При выходе из высевающего аппарата семена могут достичь поверхности почвы как при безударном движении их в воздушном потоке, так и после соприкосновения со стенками семяпровода и сошника. При таком контакте наблюдается отражение их от стенки или скольжение по ней, а также соударение в потоке. Получить равномерное распределение семян по ширине и длине засеваемой полосы можно как за счет нарушения семенного потока, так и за счет его сохранения. В первом случае за счет многократного соударения семян между собой и со стенками семяпровода или сошника, когда поток разбивается на определенное количество хаотично движущихся частиц, для которых необходимо определить точки их встречи с поверхностью почвы. Во втором случае, получив непрерывный поток, необходимо сохранить его на всем пути движения [1].

При проведении посева семян льна-долгунца необходимо применять способы выполнения технологических процессов и рабочие органы для их осуществления, обеспечивающие операцию требуемого качества. Наряду с этим, необходимо снижать энергоемкость процесса и металлоемкость конструкции рабочего органа.

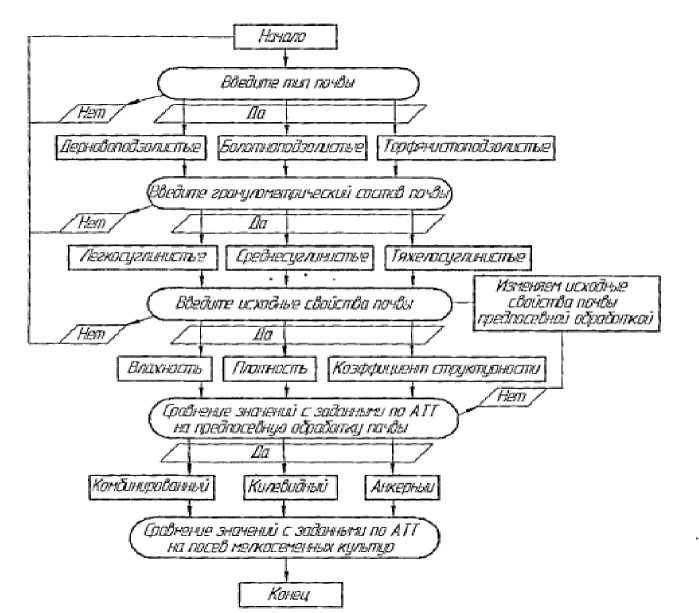

Показателем качества выполнения технологических процессов при возделывании мелкосеменных культур являются предъявляемые агротехнические требования. При анализе вышеуказанных агротехнических требований, предъявляемых на проведение предпосевной обработки почвы и посев при возделывании мелкосеменных культур, по результатам исследований установлено, что для увеличения полевой всхожести семян и урожайности культур необходимо формирование пахотного горизонта, имеющего структуру, представленную на рис. 2.

Анализируя представленный рисунок, видно расположение семян и глубина их заделки, уплотненное семенное ложе, а также четкое распределение верхних слоев почвы с различной структурой. Поэтому при разработке рабочих органов для проведения посева льна-долгунца необходимо предусматривать выполнение АТТ с получением оптимальной структуры пахотного горизонта.

На основе анализа способов выполнения технологических процессов посева и конструкций для их осуществления, применяемых при возделывании мелкосеменных культур, предлагается технологический процесс посева льна-долгунца – формирование бороздки рабочими органами с уплотненным семенным ложем, распределением семян по дну бороздки и последующей их заделкой рыхлым слоем почвы. В соответствии с этим технологическая операция посева проводится в три этапа: раздвигание поверхностного слоя почвы и формирование уплотненного семенного ложа; укладка семян на дно сформированной бороздки; заделка бороздки с семенами рыхлым слоем почвы.

Рис. 2 . Структура пахотного горизонта после посева льна-долгунца:

1 – поверхностный слой (рыхлая структура); 2 – семенное ложе (оптимально уплотненная);

3 – слой почвы после культивации (среднекомковатая); 4 – пахотный слой (крупнокомковатая)

На первом этапе посева льна-долгунца происходит раздвигание поверхностного слоя почвы глубиной 1–3 см. Одновременно производится формирование бороздки с уплотненным семенным ложем. Осуществляются технологические операции первого этапа при взаимодействии двугранного клина с почвой.

Анализ сошников для посева мелкосеменных культур

|

Наименование сошников |

Достоинства |

Недостатки |

|

Лаповый |

– выполняет сразу несколько технологических операций; – возможность сева по стерне |

– происходит иссушение почвы; – не формирует достаточно уплотненное дно борозды |

|

Полозовидный |

– образует уплотненное дно борозды; – равномерное распределение семян вдоль рядка |

– на переуплотненных почвах не заглубляется на заданную глубину |

|

Килевидный |

– образует уплотненное дно борозды; – не выносит нижний влажный слой почвы на поверхность и почва меньше иссушается |

– неравномерная глубина хода сошника на неоднородных почвах |

|

Двухдисковый с ограничительными ребордами |

– обеспечивает равномерную глубину заделки семян; – возможно применение на грубо обработанной почве |

– сложная конструкция; – не формирует достаточно уплотненное дно борозды |

Второй этап технологической операции посева мелкосеменных культур заключается в укладке семян на уплотненное дно сформированной бороздки.

Третий этап посева льна-долгунца – заделка бороздки с семенами рыхлым слоем почвы.

Для выполнения указанной технологической операции посева льна-долгунца проведен анализ конструктивных решений рабочих органов и устройств. После выявления имеющихся конструкций рабочих органов для посева и последующей заделки семян разработана классификация существующих сошников при посеве мелкосеменных культур и проведен ее анализ, представленный в таблице.

По результатам анализа классификации: ни одним из представленных рабочих органов невозможно качественно осуществить предложенный способ выполнения технологической операции посева льна-долгунца, включающий три этапа. Наименьшее число недостатков из перечисленных сошников – у килевидного рабочего органа.

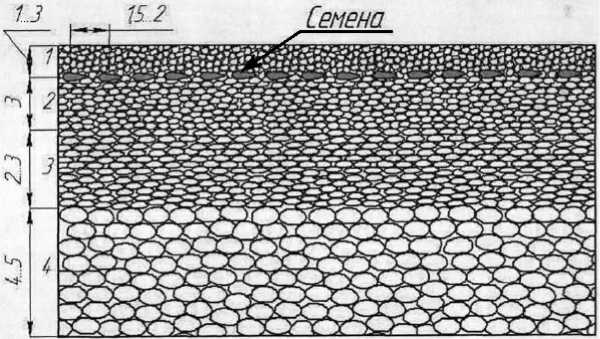

В связи с этим предлагается конструктивно-технологическая схема посева льна-долгунца, представленная на рис. 3 [6].

Процесс посева будет происходить следующим образом. При движении по полю спаренные на одной кулисе анкерные сошники под усилием пружины и веса сеялки раздвигают верхний слой почвы и уплотняют влажную почву, образуя необходимое пространство для целенаправленного распределения семян по площади питания. Стабильность хода сошника по глубине обеспечивает пара опорных «лыж». Далее семена высеваемой культуры попадают от высевающего аппарата и распределителя (на схеме не показаны) в сошник и распределяются по засеваемой площади. После прохождения сошника распределенный по сторонам рыхлый слой почвы засыпает высеянные на заданную глубину семена [4].

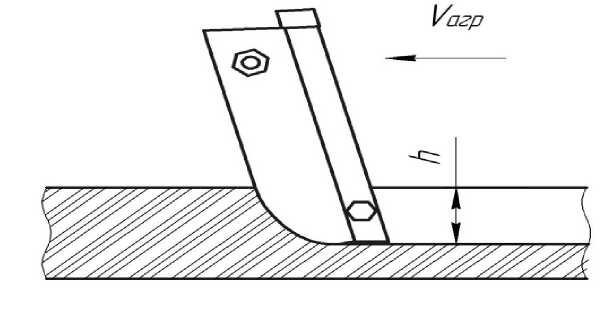

Конструкция сошника определяется технологическими параметрами, которые заданы технологией производства культуры, они обеспечивают качество посева семян и экономическую эффективность их производства. К ним относят ширину междурядий l (м), глубину посева h (м), скорость движения агрегата Vагр (км/ч или м/с) (рис. 4) и норму высева N (млн шт./га или кг/га).

Рис. 3. Конструктивно-технологическая схема двухстрочного килевидного сошника

Рис. 4. Технологические параметры сошника

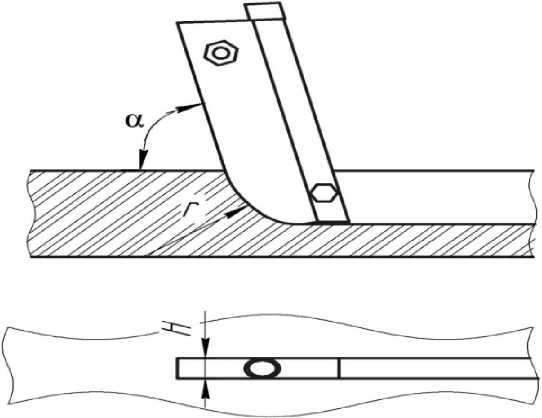

Конструктивные параметры зависят от свойств материала рабочего органа и среды, в которой происходит взаимодействие. На основе предыдущих исследований и априорной информации выбираем конструктивные параметры сошника (рис. 5): ширину его лезвия Н (м), радиус носка r (м) и угол атаки α (°).

По агротехническим требованиям глубина посева льна – в пределах (1–3) ∙ 10–2 м. Ширина междурядий l – величина постоянная, согласно агротехническим требованиям составляет (5–7,5) ∙ 10–2 м.

Для выявления факторов, влияющих на тяговое сопротивление сошника и путей его снижения, необходимо определить и проанализировать силы, действующие на сошник со стороны почвы при разных режимах и условиях работы.

Процесс взаимодействия сошника с почвой можно разделить на фазы: резание почвы, сдвиг и уплотнение. Рассмотрим силы, под действием которых происходят названные процессы. При определении сил, действующих на стойку сошника, будем рассматривать ее как двухгранный клин.

Рис. 5. Конструктивные параметры сошника

Во время работы стойки сошника, перемещаясь в почве, преодолевают возникающие реактивные силы сопротивления почвы.

В земледельческой механике для определения сопротивления почвы смятию известна эмпирическая формула [3]

Р = q ⋅ h , (1) где Р – удельное сопротивление почвы смятию, Н; q – коэффициент объемного смятия; 5 ⋅ 106 Н/м3; h – глубина погружения (посева), м.

При определении сил сопротивления почвы, действующих на сошник в результате деформации сдвига, рассмотрим динамические силы, зависящие от массы перемещаемой почвы и скорости ее движения, и статические, которые определяются размерами рабочих органов и свойствами почвы.

Нормальные усилия на глубине хода сошника, действующие на боковую поверхность, определяются величиной удельного сопротивления почвы сдвигу. Для определения нормальных нагрузок представим сошник, работающий по принципу клина, а также то, что почва представляет раздельно элементарную среду, которая не уплотняется и не сжимается при воздействии на нее рабочего органа. Следовательно, величину удельного сопротивления почвы сдвигу можно принять прямо пропорциональной удельному сопротивлению смятия, так как силы сцепления между частицами таких почв невелики.

Р / = А ⋅ Р , (2) где Р / - удельное сопротивление почвы сдвигу; А - коэффициент пропорциональности; Р - удельное сопротивление почвы смятию.

Коэффициент пропорциональности А – в пределах от 0,05 до 0,20.

При перемещении рабочего органа в почве под действием нормальных сил возникает сила трения. Эта сила пропорциональна коэффициенту трения почвы о поверхность сошника и нормальным силам. Реакция силы трения направлена в сторону, противоположную перемещению рабочего органа. Точка приложения силы трения совпадает с точкой приложения результирующей нормальных сил.

Подрезанная почва перемещается в стороны от сошника, за направление силы трения принимаем противоположное относительно движения сошника; затем почва в разрыхленном состоянии перемещается по боковым поверхностям сошника.

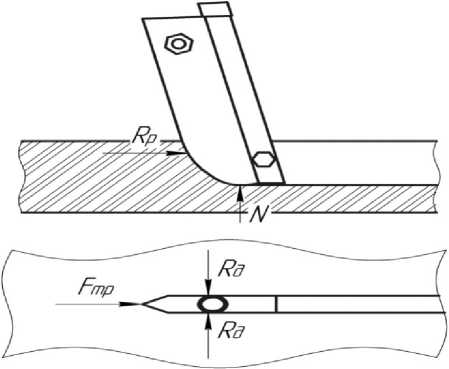

Рис. 6. Схема сил, действующих на сошник со стороны почвы

Проводя анализ сил, действующих на рабочий орган (рис. 6), мы определили основные составляющие тягового сопротивления. Результирующая сила сопротивления R , действующая на сошник, состоит из векторной суммы сил сопротивления резанию R р , динамических R д , силы трения F тр и сил сопротивления почвы N . Получаем уравнение результирующей силы тягового сопротивления сошника

R = RP + 2Rd + FpP + N.(3)

При движении рабочего органа в почве на каждую элементарную площадку заглубленной рабочей части сошника действует элементарная сила P i , которая представляет удельное сопротивление почвы смятию, изменяющееся по зависимости

P = q • h.(4)

Результирующая сила P , действующая на сошник, будет равна сумме элементарных сил P i , следовательно:

h

Р = J dPi -(5)

Элементарную силу dRp можно выразить dR P = Pi- dS ,(6)

где dS – элементарная площадка сошника.

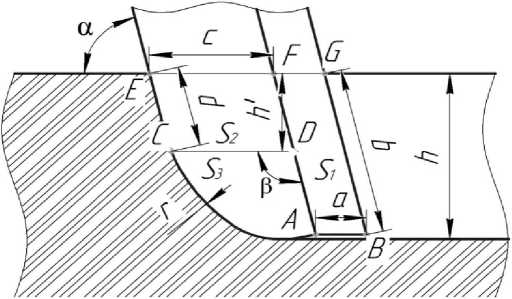

Площадь боковой поверхности сошника определится по формуле dS = dS 1 + dS 2 + dS 3(7)

Площадь ромба, коим является геометрическая фигура ABFG (рис. 7), определяется как ширина основания на высоту (высота – глубина обработки h), следовательно dS 1 = dS ABFG = a • h .

— r ).

Высота ромба CDEF – h /, следовательно (рис. 5)

dS 2 = dS CDEF = c • h ‘ = с • ( h

Площадь сектора ACD dS = пр-г., 3 360 o где β = 180° – α, тогда

dS 3 = п • (180 о - а) • r2

360 o

Рис. 7. Боковая поверхность стойки сошника

Подставив выражения (8), (9) и (11) в (7), получаем

dS = a • h + с • ( h - r ) +

п • (180 о - а ) • r2

360 o

Подставим выражения (12) в (4)

h

R p = J Pt dS = J q • (a • h + с • (h - r) +

п • (180о - а) • r2

360 o )

При движении рабочего органа на заглубленную часть сошника со стороны почвы действует динамическая сила R д , возникающая при движении частиц.

R д ∙ t = m п.п V агр , (14)

где V агр – поступательная скорость передвижения, км/ч; t – время движения, с; m п.п –

масса почвенного пласта, кг.

Масса почвенного пласта mп.п = Vп.п ∙ ρп, (15)

где V п.п – объем почвенного пласта, м3; ρ п – плотность почвы, кг/м3.

Объем почвенного пласта определится из выражения (12) и ширины сошника Н

V п . п .

r

= Н • a • h + с • (h - r) +

V

п • (180 о - а ) • r 2

360 o

.

R

p n • Н • a • h + с • ( h - r ) + V

п • (180 о - а ) • r

360 o

• 2 ^

\V агр

(17) t

При движении сошника в почве под действием нормальной результирующей силы R рез возникает сила трения F тр , которая действует на заглубленную часть сошника, и приложена в плоскости стойки, а также сила трения о подошву сошника.

Ғ тр = f • R pe3 , (18)

где f – коэффициент трения почвы по рабочему органу [6].

Сила трения F тр выразится как векторная сумма динамической силы R д и силы сопротивления резанию R р .

.

Векторная сумма динамической силы R д и силы сопротивления резанию R р будет

R pe3 = 7 R p + R 2

Следовательно

Ftp = f ■ 7R + Rd = tg^lRp + Rd, где φ – угол трения почвы о материал, град.

Реакция опоры N определяется пропорционально твердости почвы [5]

N = k ■ t ■ S och , (21)

где k – коэффициент пропорциональности; τ – твердость почвы; S осн – площадь опорной поверхности.

Заключение

Таким образом, полученные теоретические зависимости позволяют обоснованно определять конструктивные и технологические параметры сошника, а также выявить их влияние на качественные показатели посева семян льна-долгунца.

A.P. Shevchenko, M.A. Begunov, V.S. Koval

Tarsky branch Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Tara

Theoretical investigations of the flax seeds sowing

Список литературы Теоретические исследования процесса посева семян льна-долгунца

- Аванькина А.С. Исследование взаимодействия комбинированного сошника с почвой/А.С. Аванькина, В.В. Голубев, А.С. Фирсов//Вестн. НГИЭИ. -2017. -№ 3 (70). -С. 15-22.

- Громов Р.В. Анализ конструкций сошниковых групп для сеялок прямого посева мелкосеменных культур/Р.В. Громов, В.В. Голубев//Сб. ст. ХLIV науч.-практ. конф. студ. и мол. ученых «Организационно-экономические и технологические проблемы модернизации агропромышленного комплекса». -Тверь, ТГСХА, 2016. -С. 133-135.

- Шевченко А.П. Теоретические исследования тягового сопротивления килевидного сошника/А.П. Шевченко, М.А. Бегунов//Ом. науч. вестн. -Омск, 2013. -№ 3. -С. 135-138.

- Шевченко А.П. Повышение эффективности работы машин для посева льна-долгунца путем оптимизации конструктивных параметров рабочих органов: монография/А.П. Шевченко, М.А. Бегунов. -Омск: Изд-во ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2016. -122 с.

- Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин: учебник/Е.С. Босой ; под ред. Е.С. Босого. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Машиностроение, 1977. -568 с.

- Огрызков Е.П. Теория нового технологического процесса сошника/Е.П. Огрызков//Техника в сельском хозяйстве. -2003. -№ 5. -С. 36-37.