Теоретические подходы к исследованию нового гендерного порядка в сфере управления

Автор: Аллайуа К.В.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность изучения теоретических подходов в исследовании нового гендерного порядка в управлении обусловливается происходящими в современном обществе трансформациями, находящими отражение в протекающих гендерных процессах. Анализ данных подходов способствует решению задачи достижения гендерного равноправия в различных сферах общественного развития. В статье дается определение понятия гендерного порядка и рассматривается его сущность с точки зрения различных исследователей. Предлагается анализировать категорию нового гендерного порядка как междисплинарную в контексте сферы управления. Выявляется роль гендерных ресурсов в формировании нового гендерного порядка на рынке труда и в сфере образования, который во взаимодействии с рынками занятости, профессий и образовательных услуг составляет экономическое и социальное пространство для исследуемого процесса. Представлены характерные черты нового гендерного порядка в сфере образования, управленческой деятельности, управленческой культуре.

Гендерный порядок, гендерное равноправие, рынок труда, сфера образования, социальный институт, гендерные ресурсы, прекарная занятость

Короткий адрес: https://sciup.org/149138954

IDR: 149138954 | УДК: 316.346.2:338.24 | DOI: 10.24158/spp.2022.1.5

Текст научной статьи Теоретические подходы к исследованию нового гендерного порядка в сфере управления

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, ,

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,

В современных условиях общественного развития с совершенствованием социального и гуманитарного знания происходит трансформация существующего в обществе и социальном времени гендерного порядка, отражающего особенности общественной жизни индивидов в контексте протекающих гендерных процессов. По данным отчета McKinsey Global Institute, к 2025 г. глобальный ВВП может быть увеличен на 12 трлн долл. благодаря развитию гендерного равенства на государственном и частном уровнях1. Компании, входящие в верхний квартиль по гендерному разнообразию в руководящих должностях, имеют на 21 % больше шансов занять лидирующие позиции по прибыльности и на 27 % — по росту капитализации1. Ввиду этого страны, занимающие ведущее положение в мировой экономике, уделяют особое внимание сохранению гендерного баланса в управленческой сфере. Так, Правительство Германии в начале 2021 г. приняло законопроект о введении обязательных квот для женщин на руководящих должностях в частном и государственном секторах. Также Правительство Франции в 2013 г. одобрило похожий закон, согласно которому представители одного пола не вправе занимать более 60 % руководящих позиций в госучрежде-ниях2. Согласно опросу, в 2017 г. 47 % высших менеджерских позиций в России занимали жен-щины3. Таким образом, современные тенденции в части гендерного порядка затрагивают не только интересы частных компаний, но и сферу социального управления в целом, закрепляя нормы паритета на правовом уровне. В конечном счете это становится важным социокультурным и социополитическим фактором, влияющим на управленческую культуру как на глобальном, так и локальном уровне для отельных стран и организаций. При этом важно анализировать «новый гендерный порядок» не только в русле гендерных исследований, но и в рамках социологии управления как междисциплинарную категорию, обогащающую данную область знаний.

Так, в настоящее время в научной литературе наблюдается значительная активизация гендерных исследований. По данным С.И. Реснянского и И.С. Амиантовой, «количество исследований гендера с 2000 по 2004 г. выросло с 220 до 500»; в этот период произошел бум гендерноориентированных исследований (Реснянский, Амиантова, 2019). Изучение особенностей формирования нового гендерного порядка, его характерных черт способствует решению задачи достижения гендерного равноправия в различных сферах общественного развития – образовании, труде, политике и др., что, в свою очередь, обусловливает актуальность анализа теоретических подходов к исследованию нового гендерного порядка в управлении.

Вопросу формирования нового гендерного порядка значительное внимание уделяет Г.Г. Силласте, определяющая данное понятие как совокупность «социальных норм политической культуры и социальных институтов, которые формируют общественное мнение касательно гендерных проблем и их решений» (Силласте, 2020). Основу категории гендерного порядка составляет положение о необходимости проведения гендерных исследований при изучении всех явлений, возникающих в социальной среде, и событий, происходящих в ней.

Согласно определению С.М. Виноградовой и К.А. Панцерева, сущность гендерного порядка заключается в особенностях и структуре взаимоотношений между полами, что находит отражение на функционировании всех сторон социальной жизни как с точки зрения индивида, так и с позиции государства и общества. Характерной чертой гендерного порядка является его подвижность, зависящая от смены общественного менталитета (Виноградова, Панцерев, 2015). А.А. Темкина отмечает существование в научной литературе различных подходов к сущности гендерного порядка (Темкина, 2008: 376).

На основе обобщения результатов имеющихся исследований могут быть выделены следующие типы гендерного порядка:

-

– классический (консервативный) гендерный порядок , представляющий собой социальный порядок, основные характеристики которого определяются степенью неравномерности (равномерности) распределения благ и престижа по признаку пола (Р. Коннелл, Д. Скотт, Э. Оукли, Г. Рубин и др.);

-

– либеральный (эгалитарный) гендерный порядок , при котором причины гендерных различий между мужчинами и женщинами заключаются не столько в различиях предоставляемых им прав, сколько в существующих в обществе институтах и культуре (Ю.Б. Савельев, Д. Гилмор, А.А. Григорян и др.);

-

– новый гендерный порядок («социальный») – социальный порядок, при котором общественное мнение касательно гендерных проблем и их решений формируется под влиянием социальных норм политической культуры и социальных институтов (Г.Г. Силласте, А.А. Темкина, О.А. Воронина, С.М. Виноградова и др.).

Применительно к конструкту нового гендерного порядка его базовым вопросом является проблема достижения гендерного равноправия, в том числе в сфере управления. В данном случае принципиальным моментом выступает отграничение понятий «равенство» и «равноправие», при том что сущностные черты последнего заключаются в правовых и политических аспектах, проявляющихся в признании равных прав граждан разных полов перед государством и обществом.

С точки зрения Г.Г. Силласте, характерной чертой нового гендерного порядка, отличающей его от периода актуальности «женского вопроса», является направленность на достижение гендерного равноправия с точки зрения двух макросоциальных гендерных общностей - и женщин, и мужчин, выступающих равновесными и равноправными субъектами общественных отношений. Соответственно, данный порядок рассматривается как формирующиеся в настоящее время условия жизни, деятельности и взаимодействия между мужчинами и женщинами как на уровне социума, так и на уровне личности, основу которых составляет принцип гендерного равноправия (Силласте, 2020).

Процесс формирования нового гендерного порядка предполагает не только изменения социального положения женщин в обществе, представлений об их возможностях, формах реализации и самореализации, о взаимоотношениях между полами, но и пересмотр моральных норм, социальных ценностей, юридических положений, посредством которых регулируются общественные отношения, в частности в контексте гендерного взаимодействия. В связи с этим серьезным противоречием исследуемого процесса становится вопрос о соотношении важности достижения гендерного равенства, с одной стороны, и необходимостью установления границ применения методов, способствующих продвижению нового гендерного порядка, - с другой.

Так, социальное конструирование нового гендерного порядка создает угрозу традиционной форме семьи, характеризующейся четким разделением прав и обязанностей отца и матери на основе половых признаков. В условиях пропаганды достижения гендерного равноправия путем признания однополых браков, что актуально для целого ряда европейских стран и стран Северной и Южной Америки, где легализовано гендерно-нейтральное супружество, возникает конфликт между данными чертами социальной действительности и ценностью семейного воспитания с равными правами участия в нем отца и матери.

В данном случае при важности признания института отцовства в качестве равновесного социального института наряду с материнством и формирования в общественном сознании отношения к материи и отцу как к равноправным субъектам семейного воспитания, чрезмерным методом формирования нового гендерного порядка целесообразно рассматривать свободу гендерного выбора индивидом индивидуальной гендерной идентичности. Тем самым возникает угроза серьезных социальных рисков, проявляющихся в формировании негативного общественного отношения к семье, ее ценности, в нарушении национальных традиций и подчинении чужим морально-этическим нормам.

Экономическим и социальным пространством формирования нового гендерного порядка выступает рынок труда, в основе современного развития которого лежит нацеленность на достижения гендерного равноправия - обеспечение равного доступа мужчин и женщин ко всем видам трудовой деятельности, включая сферу управления; равных прав на справедливую оплату труда, на возможность повышения квалификации и т. д. Рассматривая рынок труда как пространство формирования нового гендерного порядка, Г.Г. Силласте вводит понятие гендерных ресурсов, сущность которых образуют социогендерные общности, создающие в процессе своей деятельности и ««реализации моделей поведения интеллектуальные, информационные, духовно-культурные и материальные ценности» (Силласте, 2020).

Следовательно, существование и функционирование гендерных ресурсов является необходимым условием формирования общественных благ, материальной базы существования государства, его социально-экономического развития и т. д. Качество гендерных ресурсов с точки зрения рынка труда определяется уровнем физического и умственного развития социогендерных общностей, сформированностью у них профессиональных знаний, умений и навыков, наличием практического опыта в той или иной сфере деятельности, включая управленческую деятельность.

Особенностью современного развития рынка труда является взаимосвязь рынков занятости и профессий, удовлетворение потребностей которых обеспечивается функционированием института образования, что определяет включение в структуру указанной взаимосвязи рынка образовательных услуг. Тем самым формируется новая конфигурация экономического пространства, сочетающего трудовую и образовательную мобильность, демонстрирующего высокую подвижность, снижение гендерной чувствительности (Силласте, 2020). Следовательно, новый гендерный порядок в отношении сферы образования и системы управленческой деятельности, выступающих неотъемлемыми компонентами рынка труда и его современных трансформаций, отличается следующими характеристиками, влияющими на управленческую культуру:

-

- в условиях направленности на достижение гендерного равноправия, его пропаганды в социальной среде и закрепления соответствующих положений на законодательном уровне, следствием чего становится нейтрализация гендерных различий в выборе специальности, направления обучения и последующего трудоустройства;

-

– тенденция нейтрализации гендерных различий в выборе направления обучения усиливается особенностью деятельности современных вузов, которые не берут на себя ответственность за распределение подготовленных специалистов, следствием чего становится повышение личной ответственности последних за свою экономическую состоятельность;

-

– несмотря на пропаганду гендерного равноправия на рынке труда, что при взаимосвязи рынков занятости, профессий и образовательных услуг охватывает и сферу образования, актуальным явлением остается гендерная сегрегация;

-

– сфера образования создала пространство для формирования нового гендерного порядка, предоставляя новые виды образовательных услуг, раздвигая возрастные границы образовательной мобильности, предоставляя тем самым возможность для расширения пространства гендерного равноправия.

Исследования теории интерсекциональности (Ю. Кристева, Р. Барт и др.) позволяют сделать вывод о том, что одной из характеристик современного гендерного порядка выступает пре-каризация труда. Прекарная занятость приобретает гендерный характер, что проявляется в выборе женщинами прекарных рабочих мест, не требующих длинных рабочих смен, командировок, повышенной занятости, но также часто сопровождается отсутствием карьерных перспектив, социальных гарантий, высокого материального заработка (Тартаковская, Ваньке, 2019). Соответственно, при закреплении как в общественном сознании, так и на законодательном уровне необходимости обеспечения гендерного равенства на рынке труда, действительное положение женщин в системе трудовых отношений при новом гендерном порядке характеризуется «выталкиванием женщин в прекарную занятость» (Тартаковская, Ваньке, 2019), что становится одним из факторов гендерной сегрегации.

В качестве еще одного процесса, характеризующего новый гендерный порядок в управлении, на котором акцентирует внимание И.С. Кон, следует выделить «кризис маскулинности», заключающийся в изменении традиционной маскулинной идеологии в условиях резкого уменьшения гендерных различий в основных сферах существования общества и государства (Кон, 2008). Наблюдающееся в сфере трудовой деятельности выравнивание мужских и женских функций, все большее преобладание женщин над мужчинами в части уровня образования, определяющего перспективы карьерного роста, утрата мужской монополии на политическую власть приводят к ослаблению поляризации гендерных ролей.

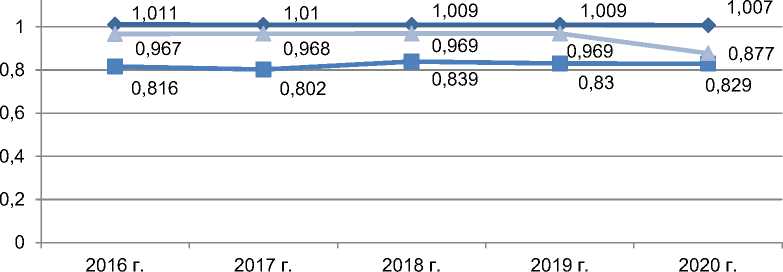

В данных условиях для российского гендерного порядка характерна тенденция снижения индекса гендерного развития в период с 2016 по 2020 г., что при сохранении его высокого значения свидетельствует о выравнивании положения мужчин и женщин в российском обществе, т. е. о достижении гендерного равенства1 [9]. Проведем сравнение ситуации гендерного развития (GDI) в трех странах – Исландии, в которой наблюдается наиболее высокий показатель гендерного равенства (The Gender Equality Index), России и Сирии. Отметим, что Россия и Сирия выделяются среди других стран своим социокультурным положением – это страны, которые интегрируют в себе нормы Запада и Востока. Кроме того, Сирия и Россия имеют тесное сотрудничество в экономической, военно-политической и культурной сфере, закрепленное двусторонними соглашениями в сфере социальной защиты и труда в 2020 г. По результатам сравнения можно сказать, что российский гендерный порядок отличается большим уровнем гендерного развития. Исландия в данном случае уступает России в этом показателе и к 2020 г. имеет отрицательную динамику. В то же время для сирийского гендерного порядка характерна положительная тенденция повышения значения индекса гендерного развития в период с 2016 по 2020 г. на 1,6 % при его колебаниях в рассматриваемый период, что демонстрирует движение к достижению гендерного равноправия в сирийском обществе (рис. 1).

В данном случае следует отметить, что индекс гендерного развития (ИГР) представляет собой отношение индексов человеческого развития (ИЧР), рассчитанных в отношении женщин и мужчин, при оценке которых учитывается ожидаемая продолжительность жизни женщин/мужчин при рождении, реальная покупательная способность женщин/мужчин на душу населения, продолжительность обучения женщин/мужчин, экономический доход женщин/мужчин.

Анализируя новый гендерный порядок и его влияние на управленческую культуру стран, нельзя не отметить опыт введения гендерных квот, которые обретают актуальность в последнее время. Квоты основаны на принципе равноправия женщин и мужчин, ключевой идеей которых является значительное увеличение женщин в правительстве, высшем руководстве компаний и других властных структурах, а также регулирование представительства как женщин, так и мужчин (Wroblewski, 2021). В некоторых европейских странах (Исландия, Финляндия, Норвегия и др.) гендерные квоты достигли своей цели, наблюдается высокий уровень участия и мужчин, и женщин в политической жизни и принятии важных решений в стране или крупных организациях (Kowalewska, 2021).

1,2

—•—Сирия

—•— Россия

—*— Исландия

Рисунок 1 – Динамика индекса гендерного развития в России, Исландии и Сирии в период с 2016 по 2020 г.1

Следуя положительному примеру гендерного квотирования в политике в ряде европейских стран можно предположить не меньшую эффективность применения гендерного квотирование в топ-менеджменте, а также в управленческих должностях в сфере образования. По данным за 2009–2019 гг., доля женщин, занятых на руководящих должностях высшего и среднего звена в России составляет 39,8 %, а в Исландии – 44,0 %2, т. е., не смотря на высокий показатель индекса гендерного развития в России (рис. 1), Исландия превосходит Россию по числу женщин на управленческих должностях. Однако чтобы гендерное равноправие привело к ощутимым результатам, оно должно быть реальным, а не символическим. «Критическая масса», которую должны составлять женщины, чтобы компания пришла к положительным результатам в управлении (улучшение финансовых показателей, рост эффективности инноваций и т. д.), составляет минимум от 3 человек в совете директоров до 20 % всех руководящих должностей (Kowalewska, 2021). Также наличие штрафных санкций может выступать для организаций стимулом внедрения гендерных квот, тем самым способствуя развитию управленческой культуры нового гендерного порядка.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что при наличии в научной литературе различных подходов к сущности нового гендерного порядка бесспорным его базовым вопросом выделяется проблема достижения гендерного равноправия. Большое значение при продвижении нового гендерного порядка имеет установление границ применения методов, которые не должны приводить к социальным рискам формирования негативного общественного отношения к семье, ее ценности. Исследование сущностных характеристик нового гендерного порядка, в частности в сфере образования и управленческой деятельности, способствует решению задач формирования общественных отношений, базирующихся на гендерном равноправии при сохранении культурно-нравственных ценностей и национальных традиций.

Список литературы Теоретические подходы к исследованию нового гендерного порядка в сфере управления

- Виноградова С.М., Панцерев К.А. Гендерный мировой порядок: проблемы и перспективы формирования // Гуманитарный вектор. Сер.: История, политология. 2015. № 3. С. 90-96.

- Кон И.С. Мужская роль и гендерный порядок // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2008. № 2. С. 37-43.

- Реснянский С.И., Амиантова И.С. Гендер в российской истории: обзор новейших исследований // Вестник Российского университета дружбы народов. 2019. Т. 18, № 2. С. 278-301. https://doi.org/10.22363/2312-8674-2019-18-2-278-301

- Силласте Г.Г. Рынок труда, занятости и профессий как экономическое пространство формирования нового гендерного порядка // Женщина в российском обществе. 2020. № 2. С. 38-51.

- Тартаковская И.Н., Ваньке А.В. Социальные траектории мобильности прекариев // Социальная мобильность в усложняющемся обществе: объективные и субъективные аспекты : моногр. / отв. ред. В.В. Семенова, М.Ф. Черныш, П.Е. Сушко. М., 2019. С. 327-357.

- Темкина А.А. Сексуальная жизнь женщины: между подчинением и свободой. СПб., 2008. 376 с

- Kowalewska H. Bringing Women on Board? Family Policies, Quotas and Gender Diversity in Top Jobs // Work, Employment and Society. 2021. Vol. 35, iss. 4. Pp. 735-752. https://doi.org/10.1177/0950017020971221

- Wroblewski A. Quotas and Gender Competence: Independent or Complementary Approaches to Gender Equality? // Frontiers in Sociology. 2021. Vol. 6. https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.740462