Теоретико-методологические основы педагогической концепции формирования профессиональной компетентности курсантов в образовательной среде вуза правоохранительных органов (на примере вуза ФСКН России)

Автор: Евтихов Олег Владимирович

Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd

Рубрика: Алгоритмы высшей школы

Статья в выпуске: 3 (20), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится теоретико-методологическое обоснование педагогической концепции формирования профессиональной компетентности курсантов в образовательной среде вуза правоохранительных органов. Описаны общие положения и теоретико-методологические основания, обосновано ядро концепции, охарактеризовано ее содержательное наполнение и обоснованы критерии (показатели) оценки результативности ее реализации.

Концепция, образовательная среда, образовательная организация, курсант, правоохранительные органы

Короткий адрес: https://sciup.org/140196380

IDR: 140196380 | УДК: 378.351.74

Текст научной статьи Теоретико-методологические основы педагогической концепции формирования профессиональной компетентности курсантов в образовательной среде вуза правоохранительных органов (на примере вуза ФСКН России)

С пецифика обучения в вузе правоохранительных органов, заключающаяся в совмещении учебной и служебной деятельностей курсантов, их проживании на территории образовательной организации в первые годы обучения, обуславливает её наполнение большим количеством внеучебных мероприятий, проводимых различными службами (психологической, воспитательной, курсовыми командирами и др.). Однако в настоящее время нет четкого представления о том, какие внеучебные мероприятия и в какой степени участвуют в процессе формирования конкретных профессиональных компетенций курсантов. [4] Это определяет актуальность разработки концепции, интегрирующей и координирующей все направления образовательной деятельности вуза (учебно-воспитательное, профессионально-служебное и морально-психологическое и др.) в единую педагогическую систему, нацеленную на подготовку высококвалифицированных специалистов для правоохранительных органов.

Первоначально уточним понимание педагогической концепции. В самом общем представлении концепция (от лат. conceptio – понимание, система) – это определённый способ понимания (трактовки) какого-либо предмета, явления или процесса; основная точка зрения на предмет; руководящая идея для их освещения; комплекс взглядов, связанных между собой и вытекающих один из другого, система путей решения выбранной задачи. Также концепция представляется как комплекс ключевых положений, достаточно полно и всесторонне раскрывающих сущность, содержание и особенности исследуемого явления, его существования в действительности или практической деятельности человека. [6]

На основе общего представления понятия "концепция" в педагогической науке построены определения образовательной и педагогической концепций. В частности, Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров определяют педагогическую концепцию как определенный способ понимания, трак- товки педагогических явлений; основную точку зрения на предмет педагогической науки или педагогического явления; систему связанных между собой и вытекающих один из другого взглядов ученого, педагога на сущность педагогических явлений. [3] Е.В. Яковлев и Н.О. Яковлева в монографии "Педагогическая концепция: методологические аспекты построения" научно обосновывают определение педагогической концепции. Педагогическая концепция – это сложная целенаправленная, динамическая система фундаментальных знаний о педагогическом феномене, полно и всесторонне раскрывающих его сущность, содержание, особенности, а также технологию оперирования с ним в условиях современного образования. [7, с. 10] Мы не будем умножать количество определений педагогической концепции и в данной статье будем придерживаться последнего.

Педагогическая концепция формирования профессиональной компетентности курсантов в образовательной среде вуза правоохранительных органов (далее – Концепция) разработана на примере вуза ФСКН России (далее – вуза). В основе Концепции лежит идея интеграции всех компонентов образовательной среды вуза (учебно-воспитательного, профессионально-служебного, организационно-научного и др.) в единую педагогическую систему, нацеленную на подготовку высококвалифицированных специалистов.

Руководствуясь общими принципами концептуального конструирования (В.А. Лай, Б.Т. Лихачёв, Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева, М.Г. Янова и др.), в структуре Концепции нами определены: теоретико-методологические основания, ядро концепции, содержательное наполнение, организационно-педагогические условия реализации концепции.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ. Теоретико-методологические основания являются важным компонентом любой концепции, позволяют на основе анализа научных подходов, теорий и идей в рамках заявленного предмета исследования упорядочить понятийно-тер- минологическое пространство, определить новые особенности изучаемого объекта, выявить закономерности и принципы его развития, обозначить ограничения действия концепции, наметить перспективы развития изучаемого явления. [7]

Теоретико-методологическими основаниями при разработке Концепции выступили основополагающие подходы и закономерности профессиональной подготовки и развития личности обучающихся и сформулированные на их основе принципы формирования профессионально-развивающей образовательной среды.

В частности, в Концепции реализованы следующие основополагающие подходы:

средовой (Н.Н. Авдеева, Д.Б. Бережнова, С.Д. Дерябо, Я. Корчак, К.Г. Кречетников, Ю.С. Мануйлов, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, Е.Н. Степанов, И.Д. Фру-мин, В.А. Ясвин и др.), в научном плане представляющий собой теорию и технологию опосредованного управления (через среду) процессами формирования компетентности и развития личности обучающегося. C позиций данного подхода при разработке Концепции проанализированы условия формирования профессиональной компетентности курсантов и охарактеризована специфика образовательной среды вуза правоохранительных органов. В рамках этого подхода в Концепции реализован принцип соответствия профессиональных и образовательных норм поведения в вузе;

контекстный (А.А. Вербицкий, Т.Д. Дубовицкая, Л.А. Емельянова, О.И. Щербакова и др.), в соответствии с которым усвоение социального опыта осуществляется в оптимизации процессов преподавания и учения с опорой не на процессы восприятия или памяти, а прежде всего на творческое, продуктивное мышление, поведение и общение обучающихся в профессиональнообразовательном контексте. С позиций данного подхода производится анализ и интеграция различных видов деятельности курсантов (учебной, профессионально-служебной, научной) в единый "контекст" их обучения за счет раскрытия многовариантных связей образовательного процесса в вузе. В рамках этого подхода в Концепции реализован принцип взаимодополнения мероприятий учебно-воспитательного процесса и служебной деятельности;

деятельностный (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, П.Я. Галь-перин, В.В. Давыдов, А.Р. Лурия, А.К. Маркова, Д.Б. Эльконин и др.) в образовании, заключающийся в вовлечении обучаемого в развивающую деятельность. В Концепции реализуется профессионально-деятельностный подход, заключающийся в активном вовлечении курсантов в практическую деятельность как в процессе практико-ориентированного обучения, так и при непосредственном включении в осуществление профессионально-служебной деятельности. В рамках этого подхода реализованы принципы познавательно-исследовательской активности обучающихся, практикоори-ентированности обучения;

компетентностный подход (В.А. Адольф, В.А. Болотов, И.А. Зимняя, Г.И. Кузьмин, А.К. Маркова, С.И. Осипова, С.А.Хазо-ва, Н.П. Чурляева, С.Е. Шишов и др.), представляющий совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. В рамках этого подхода в Концепции реализован принцип учета профессиональной специфики в организации образовательного процесса;

личностно-ориентированный (Н.А. Алексеев, В.А. Беликов, Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Г.К. Селевко, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.), заключающийся в методологической ориентации в обучении, воспитании и развитии личности обучающихся с опорой на их индивидуальные особенности. В Концепции с позиций этого подхода курсант рассматривается как субъект образовательного процесса и реализован принцип индивидуализации обучения;

когнитивный (А. Бек, Дж. Брунер, В.Н. Дружинин, Ж. Пиаже, Д. Келли и др.) – современный психолого-педагогический подход, предполагающий, что основ- ную роль в поведении человека играют его знания и представления о себе, окружающем мире и своем месте в этом мире. При разработке Концепции с позиций когнитивного подхода определены субъективные представления курсантов об условиях организации образовательной среды и учебно-воспитательного процесса в вузе и реализован принцип профессионального наполнения образовательной среды, заключающийся в необходимости закрепления образцов (моделей) профессиональнослужебного взаимодействия в картине мира обучаемых.

В основание Концепции на основе анализа описанных выше подходов положен ряд закономерностей. Первая закономерность логически вытекает из деятельностного подхода, а также идей бихевиоризма: формирование профессиональной компетентности обучающегося, в том числе развитие у него профессионально важных качеств специалиста и формирование первоначального профессионального опыта, происходит в процессе его непосредственного включения в профессиональную деятельность, в том числе в учебно-модели-руемых ситуациях профессионального взаимодействия (закономерность обучения в профессиональной деятельности).

Следующая закономерность лежит в области средового подхода и во многом опирается на концепцию социального научения: формирование профессиональной компетентности обучающегося происходит на основе его идентификации и подражания имеющимся в образовательной среде образцам профессионального поведения и взаимодействия при условии их привлекательности (референтности) для обучаемого (закономерность социального научения). При этом образцы профессионального поведения и служебной деятельности могут быть реально представлены в образовательной среде вуза (демонстрироваться курсовыми командирами и преподавателями), демонстрироваться в учебных материалах (видеофильмах, сюжетах и т.п.), представляться в средствах наглядного оформления (стенды, буклеты и т.п.).

Следующая закономерность лежит в области когнитивного подхода: устойчивость результатов формирования профессиональной компетентности зависит от того, насколько формируемый у обучающегося учебно-профессиональный опыт интегрирован в его картину мира и не вступает в противоречие с имеющимися ценностями и убеждениями (закономерность устойчивости изменений).

Сочетание и взаимное усиление представленных выше подходов через соответствующие им педагогические принципы и закономерности определяют теоретикометодологическую основу построения педагогической концепции формирования профессиональной компетентности курсантов в образовательной среде вуза правоохранительных органов и позволяет выделить её ядро.

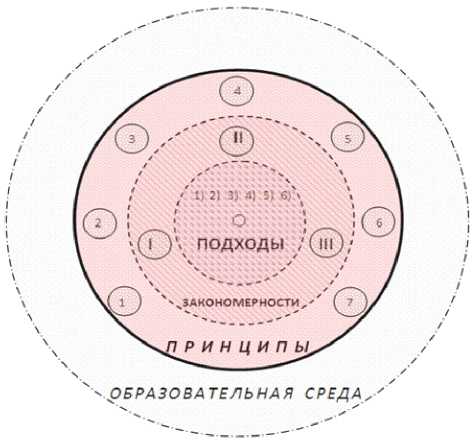

ЯДРО КОНЦЕПЦИИ. Ядром Концепции является система исходных положений, закономерностей и принципов, обеспечивающих результативность формирования профессиональной компетентности курсантов в образовательной среде вуза правоохранительных органов. Исходными положениями Концепции послужили постулаты, лежащие в основе подходов: средового, контекстного, деятельностного, компетен-тностного, личностно-ориентированного, когнитивного.

Исходными закономерностями Концепции являются сформулированные выше:

-

1) закономерность обучения в профессиональной деятельности;

-

2) закономерность социального научения;

-

3) закономерность устойчивости изменений.

В качестве исходных принципов выступили принципы организации профессионально-развивающей образовательной среды в вузе правоохранительных органов:

– принцип взаимодополнения мероприятий учебно-воспитательного процесса и профессионально-служебной деятельности – мероприятия учебно-воспитательного процесса и профессионально-служебной деятельности вуза должны вносить взаимо- дополняющий вклад в общую цель формирования профессиональной компетентности обучающихся;

– принцип учета профессиональной специфики в организации образовательного процесса – при организации образовательного процесса необходимо учитывать специфику обучения в вузе правоохранительных органов (совмещение учебной и служебной деятельности, проживание на территории образовательной организации, регламентация правил профессиональнослужебной и совместной жизнедеятельности и др.);

– принцип профессионального наполнения образовательной среды – в образовательной среде вуза должны быть представлены образцы (модели) профессиональнослужебной деятельности как в средствах наглядного оформления, так и непосредственного включения обучаемых в моделируемую профессиональную деятельность;

– принцип соответствия профессиональных и образовательных норм поведения в вузе – реализуемые в образовательной среде вуза формы поведения и взаимодействия всех субъектов должны соответствовать профессиональным нормам поведения и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов или, по крайней мере, не входить с последними в существенное противоречие;

– принцип практико-ориентированнос-ти обучения заключается в обеспечении широкого иллюстрирования учебного процесса примерами из реальной профессиональной практики посредством моделирования и обсуждения профессиональных ситуаций;

– принцип индивидуализации обучения – в организации учебного процесса необходимо учитывать индивидуальные особенности курсантов, позволяющие создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося;

– принцип создания познавательно-исследовательской активности обучающихся – в вузе должна создаваться среда, стиму- лирующая обучающихся к исследовательской активности, к познанию и овладению необходимыми компетенциями.

Схематически ядро концепции формирования профессиональной компетентности курсантов в образовательной среде вуза правоохранительных органов приведено на рисунке.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ. Результативность реализации Концепции обеспечивается посредством создания в образовательной организации ряда организационно-педагогических условий:

– создание открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих общую информацию о вузе и достижениях курсантов в учебной и служебной деятельности, обеспечивающих доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет;

– качественный профессионально-психологический отбор кандидатов на обучение в вузе правоохранительных органов;

Рис. Ядро концепции формирования профессиональной компетентности курсантов в образовательной среде вуза правоохранительных органов

– интеграция учебной и профессионально-служебной деятельности курсантов в единую педагогическую систему, основанную на взаимодополняющем сочетании в образовательной среде вуза деятельности по всем базовым направлениям (учебному, воспитательному, морально-психологическому, профессионально-служебному, научно-исследовательскому), реализующим комплексное воздействие на личность обучаемых и формирование их профессиональной компетентности;

– гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры;

– формирование в учебных коллективах здоровой организационной культуры и благоприятного морально-психологического климата, обеспечивающих успешность обучения в вузе правоохранительных органов;

– совершенные материальная база образовательной организации и учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, позволяющие организовывать обучение курсантов в моделируемых ситуациях профессиональной деятельности.

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ. В числе основных деятельностных направлений формирования профессиональной компетентности курсантов в Концепции определены учебная деятельность (учебный процесс), воспитательная деятельность (воспитательный процесс), морально-психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, профессионально-служебная деятельность, научно-исследовательская деятельность. [1]

Учебная деятельность (учебный процесс) – одна из ведущих деятельностей образовательной организации. Учебный процесс направлен на формирование общекультурных, профессиональных (в соответствии с Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по соответ- ствующему направлению подготовки), а также профессионально-специализированных компетенций обучаемых, определяемых вузом.

Воспитательная деятельность (воспитательный процесс) направлена на формирование у обучаемых общекультурных и профессиональных компетенций, а также развитие профессионально важных качеств сотрудника правоохранительных органов.

Профессионально-служебная деятельность курсантов направлена на формирование комплекса профессиональных компетенций при непосредственном исполнении курсантами и слушателями служебных обязанностей, закрепленных за ними как за сотрудниками органов наркоконтроля. Профессионально-служебная деятельность курсантов и слушателей осуществляется по направлениям: а) служебная деятельность – формирование и закрепление профессиональных компетенций курсантов и слушателей в процессе служебной деятельности, уставных взаимоотношений и субординационного взаимодействия; б) профессиональная деятельность – формирование и закрепление профессиональных компетенций курсантов и слушателей при включении в деятельность (непосредственную или моделируемую) по решению профессиональных задач.

Научно-исследовательская деятельность курсантов и слушателей является средством подготовки высококвалифицированных специалистов для правоохранительных органов и направлена на формирование способности обучающихся анализировать научную информацию, правоприменительную и правоохранительную практику, обобщать отечественный и зарубежный опыт профессиональной деятельности, применять методы прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов.

Перечень общекультурных и профессиональных компетенций, сформированный в соответствии с приказом Министерство образования и науки Российской Федерации от 14 января 2011 г. N№20 [5], приведен в таблице.

Таблица

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У КУРСАНТОВ ВУЗОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ВУЗА

|

Направление деятельности |

Формируемые компетенции |

|

|

Общекультурные |

Профессиональные |

|

|

Учебная деятельность |

ОК-1 – ОК-16 |

ПК-1 – ПК-37 |

|

Воспитательная деятель ность |

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13 |

ПК-11, ПК-30, ПК-31, ПК36, ПК-37 |

|

Морально психологическое обеспечение |

ОК-7, ОК-8, ОК-11 |

ПК-25, ПК-29, ПК-30, ПК-31 |

|

Профессиональнослужебная деятельность |

ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОК-13 |

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК13, ПК-14, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-23, ПК24, ПК-25, ПК-26, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32 |

|

Научно-исследовательская деятельность курсантов и слушателей |

ОК-9, ОК-14 |

ПК-33, ПК-34, ПК-35 |

В заключение отметим, что комплексный подход при разработке Концепции с учетом требований к профессиональной подготовке курсантов и специфики образовательной среды вуза правоохранительных органов, на наш взгляд, позволяет интегрировать все компоненты образовательной среды вуза правоохранительных органов в единую педагогическую систему, нацеленную на подготовку высококвалифицированных специалистов, и минимизировать конфликтное взаимодействие между основными субъектами учебно-воспитательного процесса. Определенные в Концепции субъекты формирования профессиональ- ной компетентности курсантов, охарактеризованные основные направления деятельности по профессиональной компетентности курсантов с определением компетенций, формируемых по каждому из направлений, а также обоснованные используемые образовательные формы и методы с точки зрения их применимости в вузе и эффективности в решении поставленных задач могут быть полезны при разработке комплексной программы формирования профессиональной компетентности курсантов в вузе правоохранительных органов на весь период обучения.

Список литературы Теоретико-методологические основы педагогической концепции формирования профессиональной компетентности курсантов в образовательной среде вуза правоохранительных органов (на примере вуза ФСКН России)

- Евтихов, О.В. Теоретико-методологические основы формирования профессиональной компетентности курсантов в вузе правоохранительных органов: монография/О.В. Евтихов, В.А. Адольф. -Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2014.

- Евтихов, О.В. Формирование основ профессионализма и профессиональной компетентности курсантов в вузе правоохранительных органов как педагогическая проблема/О.В. Евтихов, А.Ф. Караваев//Психопедагогика в правоохранительных органах. -2014. -№1 (48). -С. 128-132.

- Коджаспирова, Г.М. Словарь по педагогике/Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджас-пиров. -М.: МарТ, 2005.

- Невирко, Д.Д. Организация и методики социопсихологического обеспечения учебной и служебной деятельности образовательного учреждения правоохранительных органов/Д.Д. Невирко, О.В. Евтихов. -Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2012.

- Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 031001 Правоохранительная деятельность (квалификация (степень) "специалист"): приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 января 2011 г. №20//СПС КонсультантПлюс.

- Социальный менеджмент: учебник/под ред. Д.В. Валового. -М.: ЗАО "Бизнес школа "Интел-Синтез", Академия труда и социальных отношений, 1999.

- Яковлев, Е.В. Педагогическая концепция: методологические аспекты построения/Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева. -М.: ВЛАДОС, 2006.