Теоретико-методологические основы управления системой образования

Автор: Хамуев А.Ш.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 11-1 (30), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются теоретико-методологические основы управления образованием. Уточняется категориальный аппарат сферы исследования. Обоснована взаимосвязь основных подходов к определению сущности образования. Охарактеризованы особенности управления образованием как социальной системой.

Образование, система образования, управление образованием

Короткий адрес: https://sciup.org/140116451

IDR: 140116451

Текст научной статьи Теоретико-методологические основы управления системой образования

В настоящее время образование является важнейшим стратегическим ресурсом устойчивого развития, обеспечивающим эффективное социально-экономическое развитие общества. Среди факторов развития человечества образование закономерно выдвигается на первое место. Роль знаний в экономическом развитии стран мира стремительно возрастает, опережая значимость средств производства и природных ресурсов. Данную тенденцию отмечали авторы многочисленных публикаций на протяжении 1990-2000-х гг. Так, в структуре национального богатства мирового сообщества по оценкам Всемирного банка, физический капитал занимает 16% общего объема, природные факторы производства дают 20-процентный вклад, доля человеческого капитала достигает 64%. Роль образования в развитии общества и обеспечении процветания государства невозможно переоценить, так как именно от уровня образованности общества зависит возможность государства оставаться конкурентоспособным на мировой арене.

При исследовании проблем управления образованием необходимо рассмотреть некоторые исходные понятия, поскольку это позволит более четко сформулировать проблемы, имеющиеся в образовательной деятельности, и предметно проанализировать подходы к их решению. Категориальный аппарат данной научной области представляется сформировавшимся и достаточно разработанным в современной литературе. Так, можно выделить несколько подходов к определению сущности и содержания образования, связанные с особенностями соответствующих общественных наук. Например, философия исследует общее предназначение, цели и задачи образования; социология акцентирует внимание на роли образования в формировании определенной социальной среды; педагогика (единственная наука, для которой данная категория является центральной) изучает образование как целостный педагогический процесс, организуемый и управляемый обществом и государством посредством соответствующих институтов.

В экономических науках также сложился плюрализм мнений по данному вопросу. В частности, Г.А.Балыхин обращает внимание, что в современной отечественной литературе наиболее часто встречаются концепции, согласно которым образование рассматривается как потребность, разновидность услуги, институт, сфера общественного сектора экономики, важнейшая функция государства, фактор безопасного развития общества, механизм, обеспечивающий связь поколений1. В рамках данного исследования наибольший интерес представляют концепции образования как важнейшей потребности человека, образования как вида экономической деятельности и соответствующей услуги как его продукта, образования как социального института. По нашему мнению, системное представление об образовании дает синтетический, комплексный подход как взаимосвязь некоторых указанных выше концепций (рис. 1.1).

образование как духовная потребность человека

---------------------\ образование как экономическое благо и экономическая деятельность

образование как социальная система

образование как общественный институт

Рис 1. Взаимосвязь некоторых современных подходов к сущности образования.

Прежде всего, образование рассматривается как важнейшая духовная потребность человека в ряду неэкономических потребностей, реализация которой состоит в познании внутренних и внешних по отношению к индивиду свойств, характеристик, явлений и др. Занимая определенное место в различных системах классификаций человеческих потребностей, она отличается рядом особенностей:

-

- многоаспектность субъекта, множество носителей (индивид -социальная группа - общество);

-

- особое место в системе потребностей (проявление потребности в образовании по мере удовлетворения физиологических и некоторых других потребностей);

-

- бесконечность процесса удовлетворения (в связи с постоянным приращением знания и совершенствованием науки);

-

- постоянное совершенствование и развитие потребности по мере развития самого индивида (с накоплением знаний расширяется область непознанного, в связи с этим усиливается потребность в дальнейшем образовании).

В целом удовлетворение потребности в образовании обеспечивает расширение возможностей жизнедеятельности и развития человека и общества

При удовлетворении образовательной потребности основные субъекты системы образования вступают во взаимодействие по поводу производства, распределения и потребления образовательных благ. Образование, таким образом, это услуга, представляющая собой социально значимое благо . Как отмечают Л.Е.Басовский и В.А.Панин, образование – это процесс воспитания и обучения, в ходе которого приобретаются знания, умения и навыки, воплощающиеся в образ жизни и деятельности человека получившего образование2. Как и большинство услуг образовательная услуга является неосязаемой, неделимой в плане отделения процессов производства и потребления, непостоянной в качественном отношении и несохраняемой.

В результате образование выступает важнейшим видом экономической деятельности, в котором участвует значительная часть занятых в экономике работников. Для экономического устройства сферы образования характерен ряд особенностей, проявляющихся в организации отношений обмена - экономического взаимодействия производителей и покупателей образовательных услуг, когда первые предлагают обучение на возмездной основе, а вторые принимают решения о выборе образовательных программ по приемлемым ценам для себя или своих детей. Эти отношения имеют ряд особенностей, отличающих их от отношений купли-продажи стандартных видов товаров:

-

1. Недостаток информации – слабая информированность потребителей о специфике предоставляемой услуги, отсутствие возможности получения достоверной информации, а также профессиональных знаний для оценки имеющейся.

-

2. Препятствия инвестиционным решениям - высокая степень неопределенности будущих индивидуальных выгод принятого решения об образовательных инвестициях в человеческий капитал.

-

3. Локальный монополизм – пространственная (монополия образовательных организаций в территориях с низкой плотностью населения.

-

4. Влияние внешних эффектов – выгоды, преимущества в получении образования для ближайшего окружения обучающихся и обучившихся, общества и государства в целом.

Изъяны рынка образовательных услуг в сочетании с ценностными представлениями о правах граждан на получение образования обусловливают необходимость участия государства в осуществлении образовательной деятельности. Образование формируется и функционирует как общественный институт в рамках функционального подхода. Современная система образования – это совокупность индивидов и организаций, специализирующихся на обеспечении приобретения другими индивидами нужных им знаний и компетенций.

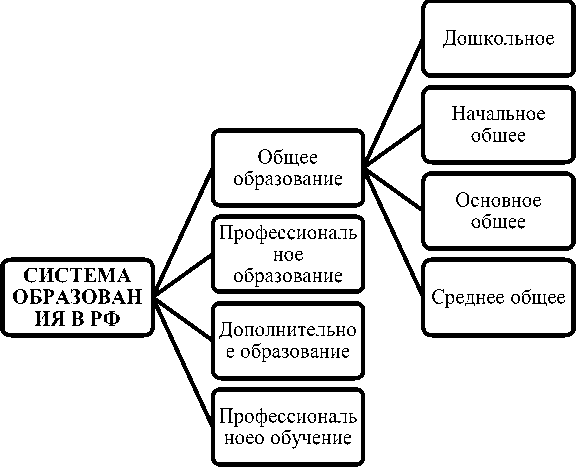

Социальный институт образования охватывает все возрастные группы. Современное образовательное пространство РФ включает следующие сосуществующие уровни (в применении к отдельному индивиду — этапы образования), которые регламентированы Федеральным законом от 29.12.2012 № 279-ФЗ «Об образовании в РФ» (рис. 1.2):

Рис. 2. Уровни образования в РФ

Иерархическую структуру имеет также система профессионального образования, включающая следующие уровни:

1) среднее профессиональное образование;

2) высшее образование - бакалавриат;

3) высшее образование - специалитет, магистратура;

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.

Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование.

Все уровни и подгруппы образовательной системы взаимосвязаны и реализуют различные общественные задачи.

Содержание понятия «образование» раскрывается в ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 272 «Об образовании в Российской Федерации» как многозначная категория, подразумевающая, с одной стороны, «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства»; с другой стороны, - совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Таким образом, законодательно закреплен «обществоведческий» подход к трактовке указанного термина.

В силу наличия большого числа внутренних и внешних функциональных связей, высокой степени сложности организации, комплексного характера функционирования и развития и других особенностей образование представляет собой социальную систему, одну из подсистем общества . Согласно законодательству система образования включает в себя:

-

1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности;

-

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

-

3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;

-

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования;

-

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.

Система образования, являясь типичной сложной, преимущественно формальной организацией, как социальная система характеризуется рядом особенностей:

-

- специализация и координация различных типов и видов образовательной (педагогической) деятельности;

-

- стандартизация учебного процесса;

-

- формально-неформальный процесс социального взаимодействия основных субъектов – обучающегося и обучающего;

-

- дифференцированная и интегрированная система социальных позиций, четко определяющая объем полномочий и обязанностей администрации, преподавателей и учащихся и т.п.

Одной из важнейших особенностей системы образования является иерархическая система управления, координация и взаимосвязь различных уровней управления, что позволяет весьма эффективно реализовать проводимую государством политику в области образования. Как и любая социальная система, система образования нуждается в упорядочении своей организации, в наличии управляющих органов, которые, в свою очередь, образуют самостоятельную систему управления.

Особенности управления в образовании как социальной системе, определенной сфере жизнедеятельности общества, обусловлены ее специфическим характером, рассмотренным выше. Поскольку образование выступает объектом интереса не только отдельной личности, но и общества в целом и самого государства., то данная деятельность и предоставляемые ею блага перемещаются в сферу публичных интересов и отношения в этой области регулируются публичным правом. Несомненно, что управление образованием выступает одним из направлений деятельности государства. Конституционные положения закладывают правовую основу социального и, в частности, государственного управления образованием в Российской Федерации. Формирование, функционирование и развитие общественных отношений в образовательной сфере определяют установленные Конституцией общественные принципы управления3, применимые к различным сферам, в том числе и к образованию (рисунок 3).

общенародный характер источника власти

законность управления

разделение властей социальная направленность управления

Рис. 3. Конституционные принципы управления образованием.

Безусловно, управление образованием, направленное на объединение усилий государства и общества в решении проблем образования, носит государственно-общественный характер. Основная идея заключается в том, чтобы предоставить субъектам образования максимум прав и свобод в выборе различных типов образовательных учреждений содержания, форм и методов в организации учебного приоритет прав и свобод личности

демократический характер управления процесса и т.д. Необходимость государственного управления образованием предопределена общественной значимостью данной функции, высокой потребительской ценностью данного блага как для индивида, так для общества, уязвимостью рыночного механизма в данной сфере.

Таким образом, особенности государственного управления образованием определены, прежде всего, спецификой предмета управленческого воздействия. С другой стороны, для системы управления образованием характерен в настоящее время особый метод правового регулирования. Управленческие отношения, складывающиеся в процессе функционирования образовательных учреждений, могут быть одновременно отношениями и субординации, и равноправного партнерства, причем зачастую - между одними и теми же участниками образовательного процесса. Отсюда возникает необходимость в особом методе регулирования и особой отрасли права.

Список литературы Теоретико-методологические основы управления системой образования

- Балыхин, Григорий Артемович Система образования как фактор социально-экономического развития России принципы и организационно-экономические методы управления: Дис.. д-ра экон. наук: 08.00.05: Москва, 2004 396 c. РГБ ОД, 71:05-8/12. С. 22.

- Басовский Л.Е., Панин В.А. Экономика образования: -Учеб. пособие. -М.: ИНФРА-М, 2014. С. 12

- Дубровина, Светлана Юрьевна. Становление и эволюция организационно правовых форм управления образованием в России//Право и образование. -2011. -№ 4. -С. 114-115.