Теория поколений в маркетинге

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу потенциала практического применения теории поколений в сфере маркетинга. Автором рассмотрено основное содержание теории поколений, направления критики и перспективные направления исследований. Статья содержит результаты анализа структуры российского общества согласно классической теории поколений, а также подходы к адаптации теории поколений к российским условиям. Обоснованы преимущества применения теории поколений для сегментации потребителей.

Теория поколений штрауса и хоува, сегментация потребителей, ценности поколений

Короткий адрес: https://sciup.org/147156026

IDR: 147156026 | УДК: 658.8

Текст научной статьи Теория поколений в маркетинге

Современные тенденции развития общества, экономики и рынков формируют необходимость применения новых, нестандартных подходов в маркетинговой деятельности, способных обеспечить эффективность маркетинговых мероприятий в изменяющихся условиях. Среди наиболее значимых тенденций, оказывающих влияние на развитие концепций маркетинга, можно назвать:

-

- изменение демографической ситуации, а именно старение населения. Несмотря на то, что в настоящее время данная проблема актуальна для наиболее развитых стран мира, особенно для стран Европы, в ближайшие десятилетия старение общества охватит практически все регионы мира;

-

- усиливающаяся дифференциация рынков и их насыщение обуславливают рост значимости индивидуальных запросов клиентов и снижают эффективность инструментов массового маркетинга; кастомизация и персонализация товаров определяют необходимость индивидуализации взаимодействия с потребителем и применения всего спектра инструментов «one-to-one» маркетинга [5];

-

- снижение эффективности традиционных каналов коммуникаций, вызванное перенасыщением информационного потока, воздействующего на потребителя и, как следствие, все более не воспринимаемого им, также обуславливает использование новых и нестандартных приемов взаимодействия, в том числе персонализацию коммуникаций [4];

-

- формирование и развитие виртуального пространства и интернет-технологий оказывает влияние на развитие рынков, поведение потребителей, методы продвижения и продажи товаров, а также на форму коммуникации с потребителем.

Обозначенные тенденции обуславливают развитие классических маркетинговых подходов, зачастую путем привнесения и адаптации концепций из других научных направлений и за счет использования инновационных для маркетинга приемов повышения эффективности маркетинговой деятельности [2].

Одной из таких концепций является теория поколений, перспективы и проблемы применения которой в области маркетинга в последнее время обсуждаются специалистами [1, 3, 6]. Целью данной статьи является анализ возможностей и преимуществ применения положений теории поколений в маркетинге.

Основы теории поколений

Теория поколений зародилась в 1991 году. Её основатели, экономист и демограф Нейл Хоув, историк и драматург Уильям Штраус, в своем совместном труде «Поколения» [7], провели анализ поколений, исходя из истории США с 1584 года. Позже, в 1997 году, с выходом книги «Четвертый поворот» [8], теория получила свое развитие в направлении обоснования цикличности поколений, а также приобрела оригинальное название «Strauss– Howe generational theory».

Теория базируется на положении о цикличности смены поколений. Авторы выделяют 4 типа поколений, сменяющих друг друга:

-

- пророки (идеалисты);

-

- кочевники;

-

- герои;

-

- художники.

Центральным элементом теории поколений является категория «ценностей поколения», которые можно охарактеризовать с помощью ряда отличительных признаков.

Во-первых, поколенческие ценности являются элементом системы ценностей человека, наряду с общечеловеческими и индивидуальными ценностями. В связи с этим система ценностей каждого индивида может быть представлена в виде модели, приведенной на рис. 1.

Во-вторых, ценности поколения формируются в возрасте 12–14 лет под влиянием общественных событий (экономических, социальных, культурных и политических), технического прогресса, а также семейного воспитания.

И, в-третьих, поколенческие ценности являются глубинными, подсознательными, не носят явно выраженной формы, в том числе для самих представителей поколений, но при этом определяют формирование личности, оказывают влияние на жизнь, деятельность и поведение людей.

Рис. 1. Место поколенческих ценностей в системе ценностей индивида

Таким образом, под поколением в рамках рассматриваемой теории понимается общность людей, рожденных в определенный исторический период, и являющихся носителями схожих ценностей, сформированных под воздействием общих факторов (социальных, культурных, экономических и политических событий, технического прогресса).

Воспитание в соответствии с моделью, представленной на рис. 1, на наш взгляд, в большой степени влияет на формирование индивидуальных ценностей.

Смена поколений происходит примерно через 20 лет. Таким образом, четыре смежных поколения формируют цикл, продолжительность которого составляет около 80 лет, после чего цикл повторяется и, как следствие, ценности представителей пятого поколения имеют схожий характер с ценностями первого поколения с незначительными особенностями, обусловленными другим уровнем развития.

Предположение о сходстве ценностей в каждом пятом поколении было проверено авторами теории на примере не только американского общества, но и Канады, ЮАР и некоторых стран Евро- пы и Азии. В результате был сделан вывод о необходимости внесения незначительных корректировок с учетом особенностей развития отдельных территорий (политические события, закрытость и т. п.), но в целом поколенческие ценности представителей одного поколения в разных странах носили универсальный характер. В условиях глобализации можно предположить, что в дальнейшем территориальные особенности практически утратят свое влияние на формирование поколенческих ценностей.

Российские ученые также занимаются вопросами адаптации вышеуказанной теории к российским историческим условиям, что особенно актуально, учитывая тот факт, что в советский период наша страна оставалась достаточно закрытой и обособленной, особенно в идеологическом плане. Подход российских исследователей к периодизации поколений и его сопоставление с классическим подходом представлены в табл. 1.

Некоторые, в том числе и российские исследователи, полагают, что с развитием технологий периоды поколений будут сокращаться, однако такой подход не согласуется с классической теорией. Штраус и Хоув обосновывают 20-летний цикл поколения социальными и биологическими причинами, которые не подвержены влиянию технологий. Так, переход к взрослой жизни происходит в возрасте около 20 лет, к зрелости – около 40 лет, к старости – в возрасте 60 лет. В связи с этим, по мнению основателей теории, длительность поколений остается неизменной. Тем не менее, авторы теории не придерживаются точных границ поколений, допуская незначительные отклонения, по аналогии с природными циклами смены времен года.

Также на стыке поколений принято выделять пограничные, так называемые «эхо»-поколения, представители которых являются носителями ценностей обоих поколений и выступают в роли своеобразных посредников между поколениями. Периоды базовых и пограничных поколений представлены в табл. 2 [9].

Цикличность смены поколений обуславливает такое явление, как конфликт отцов и детей или конфликт поколений. В течение 80-летнего цикла основатели теории выделяют четыре этапа или «четыре поворота», а именно: высшая точка (рас-

Таблица 1

Классический и российский подход к периодизации поколений

В соответствии с табл. 3, Штраус и Хоув определяют, что поколения, на молодой возраст которых приходятся этапы кризиса и пробуждения (пророки и герои), являются доминирующими поколениями, тогда как поколения кочевников и художников принимают на себя зависимую роль и обозначаются как «рецессивные» поколения. При достижении совершеннолетия молодым поколением, оно формирует свой архетип как противоположный предыдущему поколению, представители которого в этот момент достигнув среднего возраста, находятся на вершине власти в обществе.

Критика теории поколений и перспективные направления исследований

Авторы данной теории на ее основе строят прогнозы развития общества, дают объяснение социальным явлениям и даже определяют тенденции исторического развития. Предположения о цикличности исторического развития вызывают наиболее ожесточенную критику со стороны академической исторической науки, особенно в части упрощения исторических фактов.

Также среди слабых моментов теории называют ограниченность ее применения в рамках других цивилизационных укладов как прошлого, так и настоящего, так как исследование в основном проводилось на примере среднего класса США. В связи с чем для подтверждения или опровержения теории применительно к условиям другой страны требуется проведение глубоких исследований.

В то же время, если не принимать во внимание историческую составляющую теории, и рассматривать исключительно современные поколения и их ценности, данная теория может быть полезна для объяснения мотивов поведения людей, например, в маркетинге, менеджменте, социологии и т. п.

Также, на наш взгляд, в дальнейшей разработке нуждаются подходы к адаптации теории в национальных условиях, в частности, российских. Для обоснования имеющихся подходов к структуризации общества на различные поколения необходимо проведение масштабного социологического исследования. В противном случае любые предположения относительно границ поколений, их ценностных установок в российских условиях не могут претендовать на теоретические положения.

В частности, предлагаемое российскими исследователями теории смещение границ поколений влечет за собой значительные последствия для практического применения теории. Рассматривая поколенческую структуру российского общества с использованием классического и адаптированного российского подхода, можно выявить существенные различия в численности поколений, особенно в оценках поколения «беби-бумеры» и «поколения Y» (табл. 4).

Как показано в табл. 4, оценки численности поколений по классическому и российскому адаптированному подходу отличаются для поколения «беби-бумеров» более чем на 6 млн человек, а для поколения Y разница в оценках достигает почти 14 млн, что на наш взгляд, является существенным.

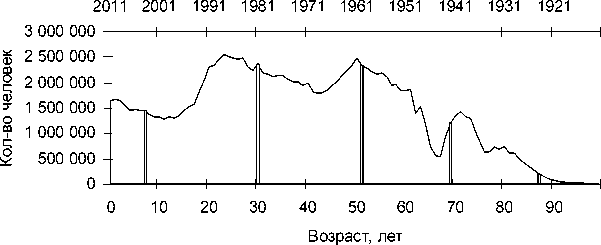

Границы поколений на демографической пирамиде России представлены на рис. 2.

Данные рис. 2 иллюстрируют, каким образом при оценке границ поколения можно учитывать демографические показатели. Так, например, компенсационное увеличение рождаемости в конце 40-х – начале 50-х годов XX столетия, именуемое в США как «беби бум», традиционно соотносится с периодом 1946–1964 годов, когда и наблюдался

Базовые и «эхо»-поколения

Таблица 2

|

Периоды «базовых» поколений |

Периоды «эхо»-поколений |

||

|

GI |

1903–1918 |

GI-Молчаливое |

1919–1926 |

|

Молчаливое |

1927–1939 |

Молчаливое-Беби-Бумеры |

1940–1946 |

|

Беби-Бумеры |

1947–1959 |

Беби-Бумеры – Х |

1960–1967(68) |

|

Х |

1968(69)–1980 |

Х-Y(Миллениум) |

1981–1987 |

|

Y (миллениум) |

1988–1999 |

Y(Миллениум) – Z |

2000–2005(6) |

|

Z |

2006(7)–2019 |

||

Таблица 3

Четыре поворота цикла и возраст поколений

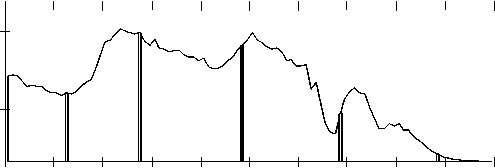

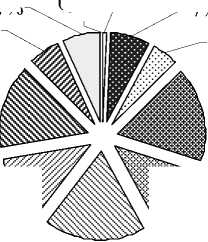

Поколенческая структура российского общества представлена на рис. 3.

Как показано на рис. 3, вне зависимости от применяемого подхода к периодизации поколений, российское общество в основной своей части представлено тремя поколениями: беби-бумерами, X и Y.

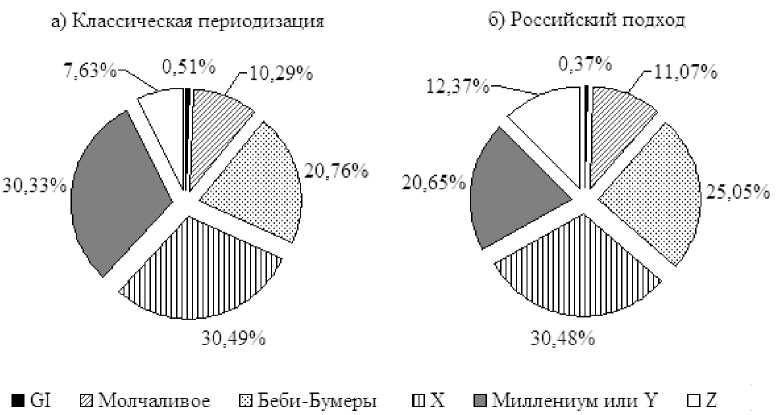

Более детальный анализ поколенческой структуры общества возможен с учетом «эхо»-поколений (или пограничных), формирующихся на границах основных групп и выступающих некой переходной формой между смежными поколениями. Поколенческая структура российского общества представлена на рис. 4.

Таблица 4

Численность поколений российского общества (по данным 2011 года)

|

Поколения |

Классическая периодизация |

Российская адаптация |

||||

|

мужчины |

женщины |

итого |

мужчины |

женщины |

итого |

|

|

GI |

123594 |

599385 |

722979 |

90662 |

439159 |

529821 |

|

Молчаливое |

4522845 |

10166215 |

14689060 |

4892095 |

10919599 |

15811694 |

|

Беби-Бумеры |

12750278 |

16903606 |

29653884 |

15714021 |

20059241 |

35773262 |

|

Х |

21075114 |

142814961 |

43539802 |

21305924 |

22226943 |

43532867 |

|

Y |

21974252 |

21334627 |

43308879 |

14971421 |

14523027 |

29494448 |

|

Z |

9054291 |

8618578 |

10900357 |

9054291 |

8618578 |

17672869 |

|

Итого |

142 814 961 |

142 814 961 |

||||

а) классический подход к периодизации поколений

Год рождения

-

б) адаптация теории поколений к российским условиям

Год рождения

2011 2001 1991 1981 1971 1961 1951 1941 1931 1921

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0 1020 3040506070 8090

Возраст, лет

Рис. 2. Границы поколений российского общества (2011 г.)

Рис. 3. Поколенческая структура российского общества согласно классическому и российскому подходу к периодизации поколений (по данным 2011 года)

6%

7%

0,08% 0,85% 7%

15%

12%

17%

12%

5%

-

■ GI

-

□ Молчаливое

в Беби-Бумеры

0Х s Y (миллениум)

-

□ Z

18%

-

□ GI-Молчаливое

-

□ Молчаливое-Беби-Бумеры

-

и Беби-Бумеры-Х

и Х-Y(Миллениум)

0 Y(Миллениум)-Z

Рис. 4. Поколенческая структура российского общества согласно российскому подходу к периодизации поколений с учетом выделения «эхо»-поколений (по данным 2011 года)

Предполагается, что представители пограничных поколений являются носителями ценностей, актуальных для обоих поколений. Как показано на рис. 4, доля представителей «эхо»-поколений составляет почти 36 % населения.

Поколенческий подход в маркетинге

Одним из наиболее перспективных направлений применения теории поколений в маркетинге является ее использование при сегментации потребителей. Поколенческий подход к сегментации обладает рядом преимуществ.

Во-первых, данный подход ориентирован на стратегическое и долгосрочное взаимодействие с потребителями.

Во-вторых, поколение как группа потребителей имеет постоянный состав индивидов, в отли- чие от возрастной группы потребителей, состав которой постоянно меняется, что позволяет компании стратегически сосредоточиться на существующих и «понятных» с точки зрения потребностей клиентах.

В-третьих, ценности, как критерий сегментирования, соответствуют современным маркетинговым подходам и концепциям (например, концепции когнитивного маркетинга, подходу «one-to-one» маркетинга, возрастному маркетингу и др.) и создают предпосылки для их развития.

Использование поколенческого подхода в маркетинге предполагает изучение поколений, их структуры, состава и динамики, выбор и обоснование целевых поколений, выделение субсегментов и обеспечение эффективного взаимодействия с ними.

Список литературы Теория поколений в маркетинге

- Багиев, Г.Л. Социально-экономические факторы формирования и развития геронтомаркетинга/Г.Л. Багиев, Е.Г. Богданов, А.Е. Бойцова//Проблемы современной экономики. -2012. -№ 2. -С. 207-211.

- Демченко, А.И. Особенности формирования национальной модели инновационного развития/А.И. Демченко, К.В. Егорова//Торгово-экономические проблемы регионального бизнес пространства: сборник материалов XI Международной научно-практической конференции. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2013. -Т. 1. -С. 12-17.

- Митрофанова, Е. Использование прикладных аспектов теории поколений при формировании социальной, корпоративной и государственной политики. -http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0381/student03.php#_FNR_1.

- Окольнишникова, И.Ю. Анализ подходов к оценке эффективности маркетинговых коммуникаций/И.Ю. Окольнишникова//Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». -2011. -Вып. -№ 28 (245). -С. 134-142.

- Окольнишникова, И.Ю. Влияние уровня эмоций и знаний клиентов на вовлеченность в потребление на предприятиях сферы услуг: опыт исследования/И.Ю. Окольнишникова//Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». -2012. -Вып. 23. -№ 30. -С. 147-152.

- Шевченко, Д.А. Исследование потребительского поведения крупных сегментов рынка в России: поколенческий подход/Д.А. Шевченко//Практический маркетинг. -2013. -№ 4(194). -С. 4-13.

- Howe, Neil; Strauss, William (1991). Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069.

- Howe, Neil; Strauss, William (1997). The Fourth Turning: What the Cycles of History Tell Us About America's Next Rendezvous with Destiny.

- http://rugenerations.su.