Теплотехнические сооружения конца эпохи бронзы в Барабинской лесостепи (восточный вариант пахомовской культуры)

Автор: Молодин Вячеслав Иванович, Селин Дмитрий Вадимович, Мыльникова Людмила Николаевна, Дураков Игорь Альбертович, Ефремова Наталья Сергеевна

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования теплотехнических сооружений культового ансамбля восточного варианта пахомовской культуры памятника Тартас-1, расположенного на юге Западной Сибири. Ритуальный ансамбль - пока единственный объект, на котором специально отведенные производственные площадки с теплотехническими сооружениями связаны с культовыми комплексами. Культовый ансамбль включает столбовые, хозяйственные, ритуальные ямы. Зафиксировано сооружение в виде комплекса ям, различающихся по форме, глубине и размерам. В состав ансамбля входят также теплотехнические сооружения. В статье приводится их подробное описание. Выделены теплотехнические сооружения двух типов: сильно углубленные в материк, связанные с металлургическим циклом, и наземные (мало углубленные) с куполом, предназначенные для металлообрабатывающих операций. В статье приводится характеристика их конструкций. Установлено своеобразие сооружений первого типа; прямые аналоги этих устройств среди материалов поселенческих и культовых комплексов синхронных культур юга Западной Сибири конца эпохи бронзы не выявлены. Прослежена связь между рассматриваемыми сооружениями и сооружениями иткульской культуры раннего железного века Зауралья, предназначенными для металлургического цикла. Зафиксировано соответствие устройств второго типа местной позднеирменской металлообрабатывающей традиции. Сделан вывод о том, что на территории Барабинской лесостепи, где отсутствует рудная база, в пределах ритуального ансамбля размещались объекты, характеризующие почти весь цикл производства металла. Отмечено, что появление в Барабе теплотехнических сооружений, связанных с металлургическим циклом, было вызвано миграцией в регион населения, имевшего соответствующие знания и навыки.

Археология, эпоха бронзы, барабинская лесостепь, тартас-1, теплотехнические сооружения, очаги

Короткий адрес: https://sciup.org/145145985

IDR: 145145985 | УДК: 903.023 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.1.061-071

Текст научной статьи Теплотехнические сооружения конца эпохи бронзы в Барабинской лесостепи (восточный вариант пахомовской культуры)

В конце эпохи бронзы в Барабинской лесостепи развивались процессы, серьезно изменившие культурноисторическую ситуацию в этой части Обь-Иртышья. Происходил распад андроновской общности, формировались новые андроноидные культуры, унаследовавшие черты материальной культуры андроновского и автохтонного населения. Под влиянием природных и культурных факторов на эту территорию мигрировали группы населения с запада – носители пахо-мовской и сузгунской культур, севера – атлымской культуры, юга – бегазы-дандыбаевской, алексеевско-саргаринской и берликской культур [Молодин, 2010; 2014; Чича…, 2009].

Рис. 1. Карта расположения памятника Тартас-1.

К финалу эпохи бронзы отно сятся формирование и функционирование уникального культового ансамбля восточного варианта пахомовской культуры, исследуемого в настоящее время на памятнике Тар-тас-1 (Венгеровский р-н Новосибирской обл.) (рис. 1). Памятник открыт в 2003 г. О.В. Софейковым. В результате полномасштабных раскопок, проводившихся в 2005–2019 гг. сотрудниками Западносибирского отряда Института археологии и этнографии СО РАН под руководством акад. В.И. Молодина, было установлено, что памятник представляет собой совокупность разновременных (от неолита до позднего Средневековья) погребальных, поселенческих и культовых объектов [Молодин, 2015].

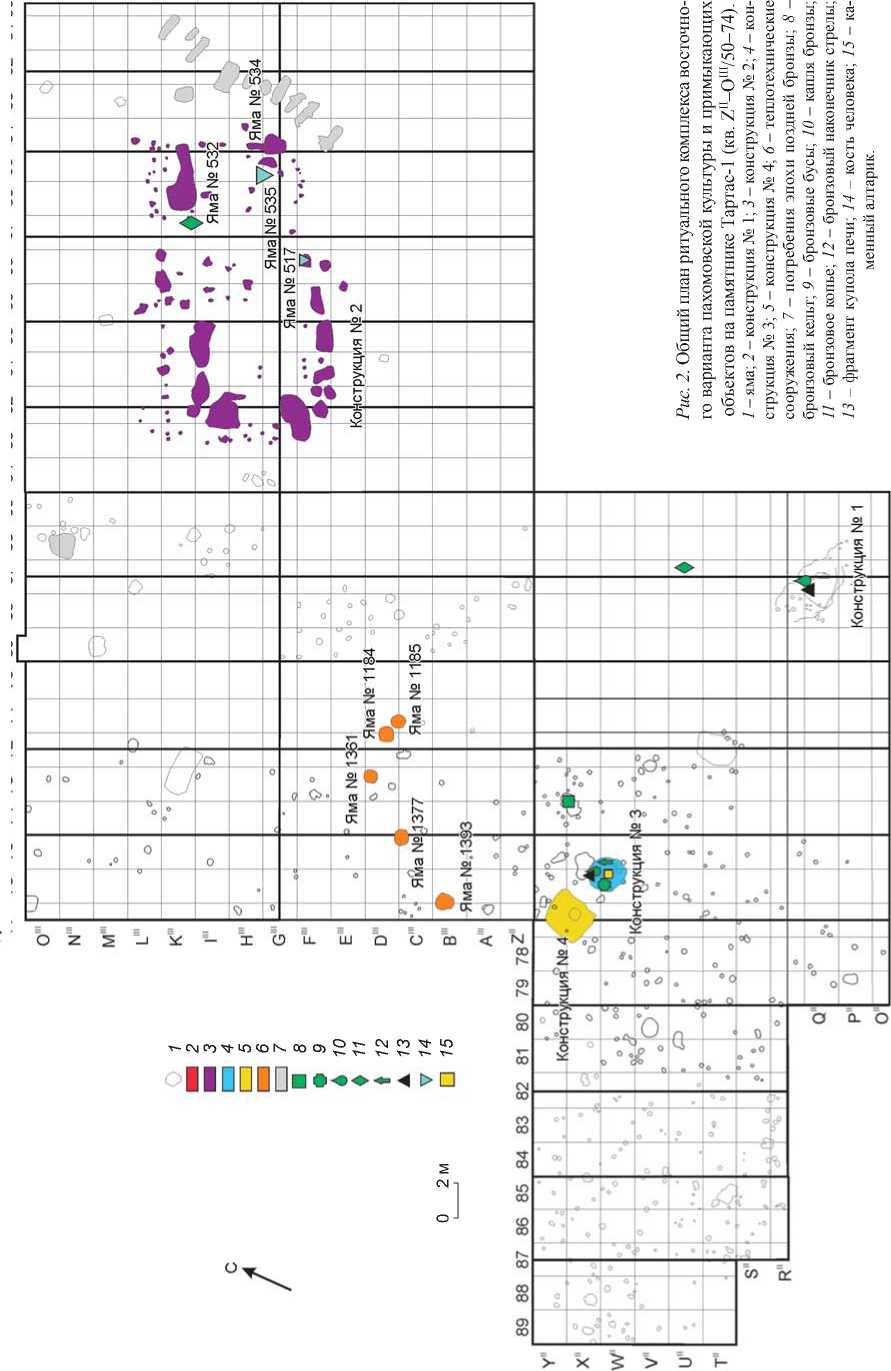

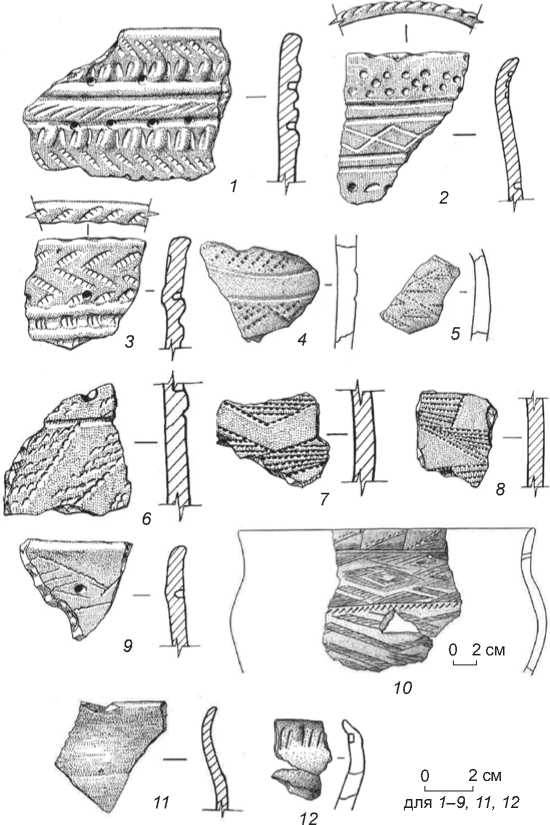

Культовый ансамбль находится в восточной части памятника. Он примыкает к старице р. Тартас, которая в конце эпохи бронзы могла быть частью действующей речной системы. На площади 2 225 м2 расположены столбовые, хозяйственные и ритуальные ямы (рис. 2). Столбовые ямы нередко составляют ряды, однако по ним трудно представить конфигурацию каркасно-столбовых конструкций, хотя попытки определить ее ранее предпринимались исследователями (см.: [Молодин, Наглер, Хансен и др., 2012; Молодин, Кобелева, Наглер и др., 2013; Молодин, Дураков, Кобелева и др., 2014; Ефремова, Мыльникова, Молодин и др., 2017]). Как остатки конструкции можно интерпретировать расположенный в кв. FIII–MIII/54–64 комплекс ям (рис. 2). Крупные ямы имели разную форму и глубину, содержали керамику с орнаментальными чертами восточного варианта пахомовской культуры (рис. 3) и фрагменты костей животных. В малых ямках зафиксированы также находки массовых категорий. В плане предполагаемая конструкция близка к прямоугольной, площадью 180,2 м2 (10,6 × 17 м).

Особо следует отметить, что в непосредственной близи от ям № 532–535 вместе со скоплением костей коровы находились фрагменты тазовых костей человека. В заполнении небольшой овальной ямы № 517 вместе с фрагментами восточнопахомовской керами-

Рис. 3. Керамика из ритуального комплекса восточного варианта па-хомовской культуры.

1–5 , 11 – из культурного слоя; 6–9 – из ямы № 1442; 10 – из конструкции № 2;

12 – из конструкции № 4 [Молодин, Наглер, Хансен и др., 2012].

ки обнаружена пяточная ко сть взрослого человека [Молодин, Наглер, Хансен и др., 2012].

К ритуальному ансамблю относятся также другие ямы разной формы и глубины, аморфные конструкции, содержавшие бронзовые предметы (см. рис. 2). В двух ямах были наконечники копий, в одной – наконечник стрелы специфической формы [Там же; Моло-дин, Кобелева, Наглер и др., 2013; Молодин, Дураков, Кобелева и др., 2014; Ефремова, Мыльникова, Моло-дин и др., 2017; Селин, 2018]. В состав ансамбля входят и теплотехнические сооружения (см. рис. 2).

Для всей территории, занимаемой ритуальным ансамблем, характерна высокая насыщенность слоя фрагментами керамической посуды, технической керамики (тигли, льячки, литейные формы, обмазка), выми конкрециями, мелкой охрой и бронзовыми изделиями.

Ансамбль атрибутирован как культовый, поскольку на его территории отсутствуют такие специфичные для поселений объекты, как очаги и хозяйственные ямы; имеются специально выделенная площадка для осуществления связанной с плавкой металла производственной или ритуальной деятельности, бронзовые вещи без следов использования, некоторые намеренно испорченные, а также фрагменты костей человека, которые могут быть связаны с ритуальными практиками или обрядами жертвоприношения. Кроме того, объект расположен в непосредственной близи от комплекса одновременных захоронений людей со следами посмертных манипуляций и некрополей синхронных и более ранних культур.

Результаты исследований

В пределах ритуального ансамбля на памятнике Тартас-1 зафиксированы теплотехнические сооружения двух типов: 1) сильно углубленные в материк, связанные, скорее всего, с металлургическим циклом; 2) наземные (мало углубленные) с куполом, предназначенные для металлообрабатывающих операций. Обнаружены также объекты, «имитирующие» теплотехнические устройства .

В юго-западной части ритуального ансамбля найдены пять теплотехнических устройств, расположенных в непосредственной близи друг от друга (см. рис. 2).

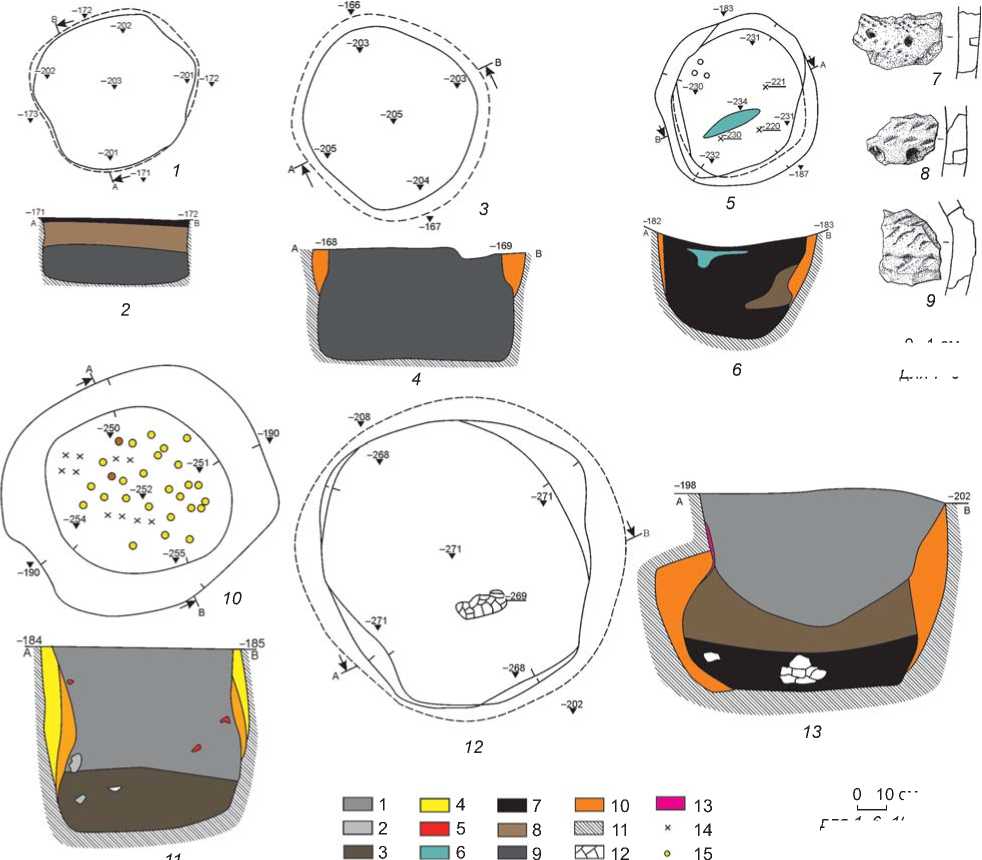

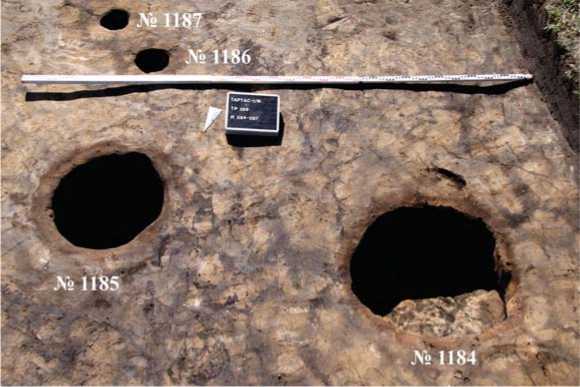

Яма № 1184 (рис. 4,1, 2, 7-9; 5-8). Зафиксирована на уровне материка в виде пятна округлой формы темно-серого цвета с участком прокаленной почвы по всему краю. Заполнение ямы представлено несколькими слоями (см. рис. 4, 2). В верхней части – черная почва (мощность до 0,1 м). Под ней находится слой почвы темно-серо-коричневого цвета (мощность до 0,15 м). Ниже размещалась черная почва с включениями пепла и древесного угля (мощность до 0,13 м). В стенках ямы отмечены линзы прокаленного суглинка. Заполнение выброса представлено черной почвой (мощность до 0,02 м), перекрывающей часть расположенного по периметру прокала.

Яма округлой формы, с неровным верхним краем, размерами по верхнему контуру 0,79 × 0,73 м, по нижнему – 0,83 × 0,77 м, глубиной от уровня материка до 0,33 м (см. рис. 4, 1). Стенки S-видной формы, дно ровное. Находки – известняковые конкреции (24 ед.; см. рис. 6, 2), фрагменты кальцинированных костей и фрагмент кера- кальцинированными костями животных, известняко- мики восточного варианта пахомовской культуры.

для 1–6, 10–13

Рис. 4. Планы и разрезы ям № 1184 ( 1 , 2 ), 1185 ( 3 , 4 ), 1361 ( 5 , 6 ), 1377 ( 10 , 11 ), 1393 ( 12 , 13 ), фрагменты керамики ( 7–9 ). 1 – темно-серая почва с включениями фрагментов обожженной глины; 2 – серо-белая золистая почва; 3 – почва черного цвета с включениями материкового суглинка; 4 – прокал; 5 – включения обожженной глины; 6 – область распространения ко стей рыбы; 7 – черная сажистая почва; 8 – темно-серо-коричневая почва; 9 – черная углистая почва; 10 – прокаленный материковый суглинок; 11 – материковый суглинок желтого цвета; 12 – известняковые конкреции; 13 – глиняная обмазка; 14 – фрагмент керамики; 15 – фрагмент кости.

Яма № 1185 (см. рис. 4, 3, 4 ; 8). Зафиксирована на уровне материка в виде пятна округлой формы темно-серого цвета с прокаленной почвой по краю. Заполнение ямы состояло из черной почвы с включениями пепла и древесных углей (мощность до 0,4 м) (см. рис. 4, 4 ). Яма округлой формы размерами по верхнему контуру 0,65 × 0,6 м, глубиной от уровня материка до 0,4 м (см. рис. 4, 3 ). Стенки наклонные, с прока-

0 1 cм

для 7–9

Рис. 5. Яма № 1184 до выборки заполнения.

Рис. 6. Яма № 1184 в процессе выборки заполнении ( 1 ), известняковые конкреции в ее заполнении ( 2 ).

Рис. 7. Яма № 1184 после выборки заполнения.

Рис. 8. Ямы № 1184–1187 после выборки заполнений.

ленными участками чаще всего в верхней части, дно ровное. Находки – известняковые конкреции (22 ед.) и фрагменты кальцинированных костей.

Яма № 1361 (см. рис. 4, 5, 6). Основная часть заполнения со стоит из темно-серой сажистой почвы (мощность до 0,52 м). В западной части на глубине 0,14 м от уровня материка отмечена линза мешаной коричнево-серой почвы (мощность до 0,18 м). Яма округлой формы диаметром 0,88 м. Стенки слегка наклонные, прокалены; дно ровное. Глубина от уровня материка 0,47–0,52 м. Находки – мелкие единичные фрагменты ко стей животных и мелкие фрагменты керамики, относящиеся к восточному варианту пахо-мовской культуры. На глубине 0,02 м от уровня материка в восточной половине ямы обнаружено скопле- ние костей рыбы (0,3 × 0,3 × 0,02–0,1 м) (см. рис. 4, 5).

Яма № 1377 (см. рис. 4,10, 11). Заполнение в верхней части представлено темно-серой почвой с вкраплениями кирпично-оранжевой частично разложившейся обожженной глины. В нижней части прослежен слой угольно-черной супеси с редкими включениями мешаного серо-желтого материкового суглинка. Встречены мелкие угли и обожженные фрагменты деревянных плашек. Ближе к стенкам в средней части заполнения зафиксирована линза прокаленного суглинка оранжевого цвета мощностью до 0,11 м. Яма овальной формы, размеры 0,86 × 1,02 м. Стенки прямые, дно ровное. Диаметр по нижнему контуру составляет до 0,74 м, глубина от уровня материка до 0,68 м. Находки – известняковые конкреции, 10 мелких фрагментов керамики и 25 фрагментов костей животных.

Яма № 1393 (см. рис. 4, 12, 13 ). Заполнение ямы в верхней части представлено однородной темно-серой почвой. Под ней прослежен слой серо-коричневой прокаленной почвы (мощность 0,22–0,3 м). В придонной части находилась черная сажистая почва, содержавшая известняковые конкреции. Вдоль стенок ямы зафиксирован слой прокаленного (до оранжевого цвета) суглинка (мощность 0,08–0,02 м). В западной части отмечены следы глиняной обмазки. Яма округлой формы, размерами по верхнему контуру 1,03 × 1,0 м, в центральной части 1,15 × 1,13 м, на уровне дна 1,05 × 0,95 м (см. рис. 4, 12 ). Стенки неровные, от уровня материка вертикальные, на глубине

0,13–0,18 м имеют отрицательный уклон, затем слегка наклонные. Дно ровное; глубина 0,7 м. Находки – 77 обломков костей животных, 2 кости животных с окислами бронзы и 22 мелких фрагмента керамики восточного варианта пахомовской культуры. Второй слой содержал частицы оранжевой спекшейся глины. В придонной части выявлены известняковые конкреции.

Таким образом, обнаруженные сооружения близки планиграфически (см. рис. 2) и аналогичны по конструкции – это округлые (или подовальные) ямы размерами 0,79 × 0,73 × 0,6 м. У всех объектов специально оформленные S-видные стенки обмазаны глиной (рис. 9). Заполнение состоит из нескольких слоев. Сверху – черная почва мощностью до 0,1 м. Под ней

Рис. 9. Следы глиняной обмазки на стенке в яме № 1393.

находится слой черной почвы с включениями пепла и древесных углей (мощность до 0,4 м). На стенках фиксируются участки прокаленной почвы (мощность до 0,22–0,35 м). В некоторых ямах между черной почвой и участками прокала имеются слои пепла (мощность до 0,03 м). Находки включают большое количество (до 25 ед.) фрагментов обожженных известняковых конкреций, залегавших на разных уровнях в каждом изученном объекте*.

Зафиксированы также мелкие фрагменты кальцинированных костей животных и древесный уголь. Наличие в заполнении печи № 1393 кальцинированных костей со следами окислов бронзы позволяет предположить, что теплотехнические объекты были частью бронзолитейного комплекса. Обращает на себя внимание малочисленность индивидуальных находок (кроме конкреций) в этих объектах. Вероятно, печи были очищены от отходов производства и подготовлены к дальнейшему использованию. Обнаруженные в заполнении объектов фрагменты керамики восточного варианта пахомовской культуры являются свидетельствами принадлежности данных те-плотехниче ских сооружений к означенной культуре (см. рис. 4, 7–9 ).

По устройству вышеописанные теплотехнические конструкции напоминают металлургические горны второго класса, третьего подкласса иткульского очага металлообработки раннего железного века [Бельтико-ва, 1981, с. 123–124].

Исследователи неоднократно отмечали связь между бронзолитейной деятельностью и культовы- ми практиками (подробный обзор см.: [Черных, 2007, 2018]). Нам представляется вполне естественным расположение специально выделенной площадки для производства различных, в т.ч. бронзовых, изделий в непосредственной близи от культовых сооружений во сточного варианта пахомовской культуры – она была частью этого ансамбля. Нельзя не отметить отсутствие следов воздействия огня на ирменском культовом комплексе, обнаруженном на могильнике Сопка-2. Это позволяет сделать вывод о том, что в культовых практиках носителей ирменской культуры и восточного варианта пахомовской огню отводились разные роли [Молодин, Ефремова, 2015, с. 75].

Анализ планиграфии культового комплекса показал, что печи находились за пределами построек на отдельной площадке, расположенной в естественной ложбине с перепадом высот ок. 1 м. В 4 м к востоку от них обнаружены ряды столбовых ям, возможно, связанных с созданием ограждения или ветрозащитных перегородок. Традиция сооружения тепло-, влаго-и ветрозащитных устройств вокруг производственных площадок хорошо известна по данным археологии и этнографии [Бобринский, 1991, с. 70–83].

С южной стороны от теплотехнических устройств располагались столбовые ямы, оставшиеся от одного или нескольких каркасно-столбовых сооружений. В настоящее время трудно интерпретировать конструктивные особенности этих построек, однако, судя по планиграфии, они были ориентированы по линии северо-запад–юго-восток и находились в некотором удалении от производственной площадки с печами.

Другой вид теплотехнического устройства на территории ансамбля представлен частью конструкции № 1 (см. рис. 2). Она овальной формы, с неровными стенками, частично заглубленными в материк, сопровождалась системой ям с севера, запада и юга. Составными частями конструкции являлись бронзо- литейная площадка (выделена углублением) с наземным очагом и зольником.

Теплотехническое сооружение овальной формы (наземный очаг), по-видимому, было печью для плавки металла размерами 0,60 × 0,22 м. В верхней части сохранились остатки купола в виде обожженных кусков глины, под ними зафиксирован бронзовый всплеск. Толщина свода составляет 8–9 см. Наземные или слабо заглубленные очаги с глиняным сводом достаточно часто встречаются как в жилищах, так и на специальных площадках памятников ирменской культуры [Матвеев, 1993; Сидоров, Новикова, 1991; Дураков, 2009].

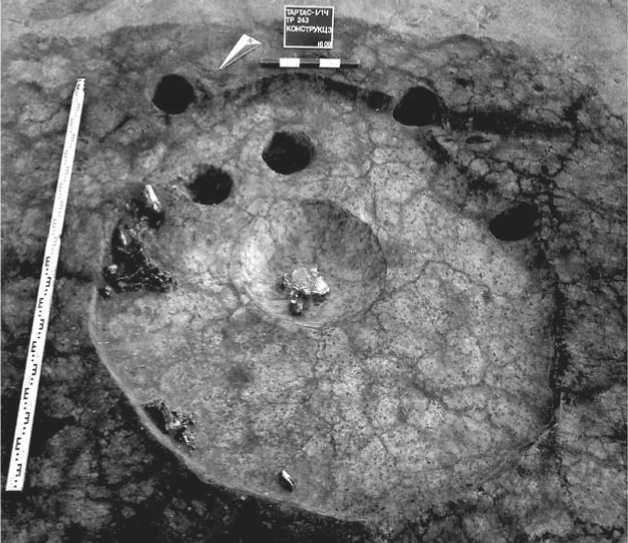

Ритуальный ансамбль характеризуют конструкции № 3 и 4. Лучше сохранились объекты, относящиеся к конструкции № 3 (рис. 10). Это круглое чашеобразное углубление диаметром 1,95 × 2,2 м, глубиной от уровня материка 0,08–0,15 м. Дно слегка понижается к центру. Около северо-восточной стенки углубления находились два больших скопления предметов. Первое состояло из крупных обломков технической керамики. Второе скопление включало крупные фрагменты литейных форм и свода плавильной печи. Под ним найдены две бронзовые бусины и кость животного. В центре конструкции находилась овальная яма размерами 0,7 × 0,58 м, глубиной 0,2 м. На ее дне лежал большой плоский камень размерами 0,15 × 0,23 м, толщиной 0,03–0,04 м, служивший, по-видимому, ал-тариком. В заполнении выявлены окатанные известняковые конкреции, обломок литейной формы, кусочек

Рис. 10. Конструкция № 3. Вид с северо-запада.

охры, кости животных. Слой насыщен золой и мелкими вкраплениями прокаленной почвы, однако на стенках устройства не имеется следов воздействия огня.

Все зафиксированные на данном объекте артефакты, связанные с бронзолитейным производством, были перемещены с производственных участков. Согласно результатам технико-технологического анализа, форма выполнена в западных и североказахстанских традициях без использования подмодельной плиты. Напомним, что автохтонные традиции использования подмодельной плиты фиксируются от раннего бронзового века до конца переходного периода от эпохи бронзы к раннему железному веку (позднеирмен-ская культура). Западная традиция изготовления форм характерна для мастеров красноозерской, иткульской, берликской культур [Дураков, 2009, с. 229]. Наличие свода печи без самой печи, отходов бронзолитейного производства, бронзовых бусин и каменного алтаря может указывать на сакральный характер объекта.

Обсуждение результатов

Ближайшие аналоги теплотехнических сооружений первого типа, как отмечено, имеются на памятниках раннего железного века иткульского очага металлообработки. Г.В. Бельтикова относит их к металлургическим горнам второго класса, третьего подкласса [1981, с. 123–124]. Они предназначались для тигельной переплавки руды.

Подобные сооружения обнаружены на памятниках пахомовской культуры Тоболо-Иртышского междуречья. Например, в северной части поселения Оськино Болото на берегу водоема выявлены система объектов, включающая очаги, хозяйственные и столбовые ямы, а также зольник, в котором были многочисленные фрагменты посуды, обожженные кости животных и фрагменты технической керамики [Ткачев Ал.Ал., 2014, 2017; Ткачев Ал.Ал., Ткачев А.А., 2017]. К сожалению, описания планов и разрезов обнаруженных очагов и находок из них пока не опубликованы. Можно констатировать, что создание специальных производственных площадок для бронзолитейной деятельно сти было характерно не только для носителей пахомов-ской культуры, но и для представителей ее восточного варианта.

Очаги внутри жилищ пахомов-ской культуры имеют вид неглубо- ких ям овальной, округлой или подпрямоугольной формы, в некоторых фиксируются следы глиняной обмазки. Стенки ям наклонные, дно прямое или чашевидное, что совершенно не типично для описанных выше объектов [Корочкова, 2009, 2010; Нестерова, Ткачев, 2011, с. 65; Матвеев, Чикунова, 1999, с. 44]. На поселениях восточного варианта пахомов-ской культуры очаги внутри жилищ представлены округлыми или овальными прокалами, углубленными в небольших ямках или сооруженными на материке [Бобров и др., 2018, с. 220; Евдокимов, Стефанов, 1980; Татаурова, Полеводов, Труфанов, 1997].

Наличие специальных производственных площадок отмечено на поселенческих памятниках синхронных пахомовской культур, таких как городище Чича-1 (Бараба), поселение Линёво-1 (Предсалаирье), Березовый Остров (Новосибирское Приобье) [Дураков, 2009; Мыльников, Мыльникова, 2015; Мыльникова, Дураков, 2004, 2008]. На них имеются участки, на которых сконцентрированы очаги, печи и горны, предназначенные для выплавки бронзовых изделий. На поселениях ирменской и позднеирменской культур очаги в жилищах – это округлые или овальные в плане ямки, иногда со следами обмазывания стенок глиной [Молодин, 1985; Молодин, Чемякина, 1984; Матвеев, 1993; Сидоров, Новикова, 1991; Молодин, Ефремова, 2015]. Аналогом теплотехнических сооружений второго типа можно считать наземные теплотехнические объекты с глинобитным сводом. Например, близкая по конструкции печь найдена в сооружении № 3 поселения Быстровка-4 (Новосибирское Приобье) [Матвеев, 1993, с. 65]. Глинобитные своды имели очаги в жилищах № 3 и 9 поселения Милованово-3 (Новосибирское Приобье) [Сидоров, Новикова, 1991]. С куполом из обожженной глины был горн, обнаруженный на бронзолитейном участке из рвов «C» и «D» городища Чича-1 [Дураков, 2009, с. 216]. В Приобье очаги такого типа использовались до начала раннего железного века на поселениях большереченской культуры Ордынское-9, Милованово-3а и на кижировском городище Каменный Мыс (Новосибирское Приобье) [Троицкая, Дураков, 1999].

Но сители сузгунской культуры сооружали очаги в ямах или непосредственно на полу жилищ. В некоторых случаях стенки очагов обкладывали глиняными «лепешками» [Матвеев, Горелов, 1991, 1993; Полеводов, 2003; Потемкина, Корочкова, Стефанов, 1995]. В еловских поселениях очаги располагались на материке. Их обкладывали камнями, служившими, вероятно, стенками, в овальных ямах или на материковых выступах [Матющенко, Игольникова, 1966; Матющенко, 1974, с. 107; Титова, Троицкая, 2008, с. 92]. На поселениях бегазы-дандыбаевской культуры известны кострища, расположенные на полу жилищ, четырех- и пятиугольные очаги с каменными выкладками, очаги в ямах [Бейсенов, Варфоломеев, Касеналин, 2014, с. 81; Маргулан, 1979]. В жилищах носителей красноозерской культуры были кострища на материковой поверхности, в редких случаях – очаги из глины со стенками, укрепленными вертикально установленными жердями [Борзунов, Матющенко, 1994; Нестерова, 2015]. Печи, сооруженные над шахтами колодцев, встречаются на памятниках синташ-тинско-петровского периода [Корякова, Пантелеева, 2019, с. 23].

Рядом со всеми обнаруженными на поселенческих комплексах производственными площадками эпохи поздней бронзы – переходного к раннему железному веку времени находились крупные зольники, насыщенные фрагментами посуды, обожженными костями животных, обмазки, технической керамики, или специально выделенные зоны для складирования отходов производства. Подобные объекты не обнаружены рядом с теплотехниче скими сооружениями первого типа на территории ритуального комплекса восточного варианта пахомовской культуры памятника Тар-тас-1, что может свидетельствовать об особом способе утилизации отходов производства или о другом назначении объектов. На сооружении второго типа имеется зольник.

Заключение

Анализ археологических материалов позволяет сделать вывод о том, что возведение выделенных производственных площадок с теплотехническими сооружениями, связанными с культовыми комплексами, является скорее исключением для культур конца эпохи бронзы – переходного к раннему железному веку времени. Ритуальный ансамбль восточного варианта пахомовской культуры на памятнике Тартас-1 – пока единственное сооружение подобного рода.

В пределах ритуального ансамбля представлены теплотехнические сооружения двух типов: сильно углубленные в материк, связанные, скорее всего, с металлургическим циклом, и наземные (мелкие или мало углубленные) с куполом, предназначенные для металлообрабатывающих операций.

По конструкции изученные теплотехнические сооружения первого типа не находят прямых аналогов среди печей на поселенческих и культовых комплексах синхронных культур финала эпохи бронзы на юге Западной Сибири. Просматривается их связь с сооружениями иткульской культуры [Бельтикова, 1981, с. 123–124], предназначенными для металлургического цикла. Однако доставка медной руды в Барабин-скую лесостепь требовала бы ее перемещения на значительные расстояния. На памятнике не обнаружены руда и отходы ее обработки. Конструкция очага вто- рого типа соответствует местной позднеирменской металлообрабатывающей традиции.

Скорее всего, появление в Барабинской лесостепи, где отсутствует рудная база, среди объектов ритуального ансамбля сооружений, характеризующих почти весь цикл (металлургический и металлообрабатывающий этапы) производства металла, было связано с приходом новых групп населения. Можно предположить, что это были выходцы с территории, где не произошло разделение двух видов деятельности: мастер-литейщик одновременно был металлургом. Мигрировавшие в Барабу носители этой традиции перенесли сюда и весь производственный цикл.

Производственный комплекс, возможно, был создан на сакральной территории ансамбля в ритуальных целях. Не исключено также, что это «следы» начального этапа адаптации пришлой технологии к новым условиям реального производства. Возможно, дальнейшие раскопки памятника помогут разрешить проблему.

Работа выполнена за счет гранта РФФИ (проект № 18-0940028).

Список литературы Теплотехнические сооружения конца эпохи бронзы в Барабинской лесостепи (восточный вариант пахомовской культуры)

- Бейсенов А.З., Варфоломеев В.В., Касеналин А.Е. Памятники бегазы-дандыбаевской культуры Центрального Казахстана. – Алматы: Изд-во Ин-та археологии им. А.Х. Маргулана, 2014. – 192 с.

- Бельтикова Г.В. О зауральской металлургии VII–III вв. до н.э. // Вопросы археологии Урала. – Свердловск, 1981. – Вып. 15. – С. 118–125.

- Бобринский А.А. Гончарные мастерские и горны Восточной Европы (по материалам II–IV вв. до н.э.). – М.: Наука, 1991. – 215 с.

- Бобров В.В., Моор Н.Н., Плац И.А., Фальман А.В. Новые материалы на памятнике позднего бронзового века Ложка-6 в Барабинской лесостепи // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 219–224.

- Борзунов В.А., Матющенко В.И. Поселения и постройки бронзового и железного веков культур крестовой керамики // Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Поселения и жилища. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1994. – Т.1, кн. 1. – С. 190–203.

- Дураков И.А. Цветная металлообработка городища Чича-1 // Чича – городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – Т. 3. – С. 213–230.

- Евдокимов В.В., Стефанов В.И. Поселение Прорва // Археология Прииртышья. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1980. – С. 41–51.

- Ефремова Н.С., Мыльникова Л.Н., Молодин В.И., Васильев С.К., Дураков И.А., Селин Д.В. Ритуальные комплексы восточного варианта пахомовской культуры: новые концепции интерпретации // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 314–317.

- Ефремова Н.С., Селин Д.В., Молодин В.И., Мыльникова Л.Н. Керамика ритуального комплекса восточного варианта пахомовской культуры: результаты исследований 2017 года // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 318–321.

- Корочкова О.Н. Пахомовская культура // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2009. – № 3. – С. 75–84.

- Корочкова О.Н. Взаимодействие культур в эпоху поздней бронзы (андроноидные древности Тоболо-Иртышья). – Екатеринбург: Уралюриздат, 2010. – 103 с.

- Корякова Л.Н., Пантелеева С.Е. Колодцы укрепленного поселения Каменный Амбар // Урал. ист. вестн. – 2019. – № 1. – С. 17–28.

- Маргулан А.Х. Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1979. – 360 с.

- Матвеев А.В. Ирменская культура в лесостепном Приобье. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1993. – 180 с.

- Матвеев А.В., Горелов В.В. Основные итоги исследования городища Ефимово-1 // Проблемы поздней бронзы и перехода к эпохе железа на Урале и сопредельных территориях: тез. докл. науч. конф. – Уфа, 1991. – С. 51–54.

- Матвеев А.В., Горелов В.В. Городище Ефимово-1 / РАН. Сиб. отд-ние. ИПОС Препр. – Тюмень. 1993. – 75 с.

- Матвеев А.В., Чикунова И.Ю. Поселение Ботники-1в на Нижней Исети // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 1999. – № 2. – С. 44–50.

- Матющенко В.И. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1974. – Ч. IV: Еловско-ирменская культура. – 239 с. – (Из истории Сибири; вып. 12).

- Матющенко В.И., Игольникова Л.Г. Поселение Еловка – памятник второго этапа бронзового века Средней Оби // Сибирский археологический сборник – Новосибирск: Наука, 1966. – С. 183–195. – (Материалы по истории Сибири; вып. 2).

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск: Наука, 1985. – 202 с.

- Молодин В.И. Экологический «стресс» на рубеже II–I тыс. до н.э. и его влияние на этнокультурные и социально-экономические процессы у народов Западной Сибири // Культура как система в историческом контексте: опыт западно-сибирских археолого-этнографических совещаний. – Томск: Аграф-Пресс, 2010. – С. 22–24.

- Молодин В.И. Этнокультурная мозаика в Западной Барабе (эпоха поздней бронзы – переходное время от эпохи поздней бронзы к железному веку. XIV–VIII вв. до н.э.) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 4. – С. 54–64.

- Молодин В.И. Тартас-1 – уникальный археологический комплекс на юге Западно-Сибирской равнины (краткий обзор исследований последних лет) // Вестн. Рос. фонда фундамент. исслед. Сер.: Гуманитар. и обществ. науки. – 2015. – № 4 (81). – С. 172–184.

- Молодин В.И., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ефремова Н.С., Демахина М.С. Исследования культовых сооружений пахомовской культуры (восточный вариант) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – Т. XX. – С. 215–219.

- Молодин В.И., Ефремова Н.С. Ритуальный комплекс ирменской культуры: семантические реконструкции (по материалам могильника Сопка-2) // Археологические изыскания в Западной Сибири и на сопредельных территориях: сб. науч.-исслед. работ по итогам конф., посвящ. 90-летию проф., д-ра ист. наук Т.Н. Троицкой. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. пед. ун-та, 2015. – С. 71–78.

- Молодин В.И., Кобелева Л.С., Наглер А., Дураков И.А., Ефремова Н.С., Ненахов Д.А., Демахина М.С., Мыльникова Л.Н., Хансен С. Культовые комплексы восточного ареала пахомовской культуры на многослойном памятнике Тартас-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – Т. XIX. – С. 265–269.

- Молодин В.И., Наглер А., Хансен С., Дураков И.А., Кобелева Л.С., Ефремова Н.С., Новикова О.И., Мыльникова Л.Н., Васильев С.К., Васильева Ю.А., Ковыршина Ю.Н., Кудинова М.А., Мосечкина Н.Н., Ненахов Д.А., Нестерова М.С., Сальникова И.В. Ритуальные комплексы восточного ареала пахомовской культуры на памятнике Тартас-1 (Обь-Иртышская лесостепь) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. XVIII. – С. 231–235.

- Молодин В.И., Чемякина М.А. Поселение Новочёкино-3 – памятник эпохи поздней бронзы на севере Барабинской лесостепи // Археология и этнография Южной Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1984. – С. 40–62.

- Мыльников В.П., Мыльникова Л.Н. Жилые и хозяйственные постройки поселения переходного периода от бронзового к железному веку Линёво-1 (Присалаирье, Западная Сибирь) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 2. – С. 72–87.

- Мыльникова Л.Н., Дураков И.А. Производственная площадка и изделия из металла ирменской культуры поселения Линёво-1 // Комплексные исследования древних и традиционных обществ Евразии. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2004. – С. 217–221.

- Мыльникова Л.Н., Дураков И.А. Производственная площадка поселения Березовый Остров-1 // Этнокультурные процессы в Верхнем Приобье и сопредельных регионах в конце эпохи бронзы. – Барнаул: Концепт, 2008. – С. 56–68.

- Нестерова М.С. Очаги в поселенческих комплексах эпохи бронзы и раннего железного века Западной Сибири: дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 2015. – 212 с.

- Нестерова М.С., Ткачев Ал.Ал. Очажные устройства в структуре поселенческих комплексов пахомовской культуры // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2011. – № 1. – С. 63–71.

- Полеводов А.В. Сузгунская культура в лесостепи Западной Сибири: дис. … канд. ист. наук. – Омск, 2003. – 290 с.

- Потемкина Т.М., Корочкова О.Н., Стефанов В.И. Лесное Тоболо-Иртышье в конце эпохи бронзы (по материалам Чудской Горы). – М.: Наука, 1995. – 207 с.

- Селин Д.В. Результаты анализа рецептов формовочных масс керамики населения восточного варианта пахомовской культуры памятника Тартас-1 (Барабинская лесостепь) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2016. – Т. 15. – № 7: Археология и этнография. – С. 60–73.

- Селин Д.В. Эпоха финальной бронзы в правобережном Прииртышье (восточный вариант пахомовской культуры): дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 2018. – 212 с.

- Сидоров Е.А., Новикова О.И. Очаги ирменского поселения Милованово-3 // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1991. – С. 83–84.

- Татаурова Л.В., Полеводов А.В., Труфанов А.Я. Алексеевка XXI – памятник эпохи поздней бронзы предтаежного Прииртышья // Археологические микрорайоны Западной Сибири. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 1997. – С. 162–191.

- Титова М.В., Троицкая Т.Н. К вопросу о связи между еловской и ирменской культурами // Этнокультурные процессы в Верхнем Приобье и сопредельных регионах в конце эпохи бронзы. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2008. – С. 92–101.

- Ткачев Ал.Ал. Комплексы металлообработки пахомовской культуры (Западная Сибирь) // Геоархеология и археологическая минералогия. – Тюмень: Ин-т минералогии УрО РАН, 2014. – С. 139–142.

- Ткачев Ал.Ал. Культурно-исторические процессы в эпоху поздней бронзы на территории лесостепного и южнотаежного Тоболо-Иртышья: дис. … канд. ист. наук. – Барнаул, 2017. – 402 с.

- Ткачев Ал.Ал., Ткачев А.А. Особенности домостроительства населения пахомовской культуры эпохи поздней бронзы // РА. – 2017. – № 1. – С. 34–43.

- Троицкая Т.Н., Дураков И.А. Бронзолитейное производство в Новосибирском Приобье в V–IV вв. до н.э. // Вопросы археологии и истории Южной Сибири. – Барнаул: Барнаул. гос. пед. ун-т, 1999. – С. 131–139.

- Черных Е.Н. Каргалы: феномен и парадоксы развития. Каргалы в системе металлургических провинций. Потаенная (сакральная) жизнь архаичных горняков и металлургов. – М.: Языки славянской культуры, 2007. – Т. V. – 200 с.

- Черных Е.Н. Каргалы – забытый мир. – Оренбург: Оренбург. книга, 2018. – 248 с.

- Чича – городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи / В.И. Молодин, Г. Парцингер, С.К. Кривоногов, А.Ю. Казанский, М.А. Чемякина, Г.Г. Матасова, А.Н. Василевский, А.С. Овчаренко, А.Е. Гришин, Н.В. Ермакова, М.И. Дергачева, И.Н. Феденева, О.А. Некрасова, Л.Н. Мыльникова, И.А. Дураков, Л.С. Кобелева, А.В. Зубова, Т.А. Чикишева, Д.В. Поздняков, А.С. Пилипенко, А.Г. Ромащенко, И.В. Куликов, В.Ф. Кобзев, О.И. Новикова, С.К. Васильев, Й. Шнеевайсс, К. Приват, В.В. Болдырев, В.А. Дребущак, Т.Н. Дребущак, Е.И. Деревянко, А.П. Бородовский, Д. Боургарит, И. Реихе, С.В. Кузьминых, Ж.В. Марченко. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – Т. 3. – 248 с.