Терминологический аппарат проблемы подготовки будущих педагогов к автоматизированному управлению сетевыми проектными кластерами

Автор: Татьянина Елена Павловна

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Трибуна молодого ученого

Статья в выпуске: 4 (34), 2016 года.

Бесплатный доступ

Систематизируется понятийный аппарат проблемы подготовки будущих педагогов к автоматизированному управлению сетевыми проектными кластерами. Определено содержание терминологического аппарата обозначенной проблемы, установлена связь между базовыми и производными понятиями. Обоснованно и последовательно через базовые термины: «проект», «кластер», «сеть», «управление», «автоматизация», «подготовка» - раскрыты производные понятия («проектный кластер», «сетевой проектный кластер», «управление сетевыми проектными кластерами», «автоматизированное управление сетевыми проектными кластерами», «подготовка будущего педагога к автоматизированному управлению сетевыми проектными кластерами»)

Кластер, проект, сеть, автоматизация, подготовка, проектный кластер, сетевой проектный кластер, управление сетевым проектным кластером, подготовка будущего педагога к автоматизированному управлению сетевыми проектными кластерами

Короткий адрес: https://sciup.org/14240078

IDR: 14240078 | УДК: 378.147 | DOI: 10.7442/2071-9620-2016-8-4-152-158

Текст научной статьи Терминологический аппарат проблемы подготовки будущих педагогов к автоматизированному управлению сетевыми проектными кластерами

Педагогическая деятельность, обладая проектным характером, неразрывно связана с созданием инноваций, направленных на повышение качества образовательного процесса. При этом проектная деятельность современного педагога имеет тенденцию к непрерывному усложнению, увеличению масштабности решаемых задач и привлекаемых субъектов.

Таким образом, при разработке проекта формируются целые кластеры, субъекты которых взаимодействуют ради достижения общей цели, а их эффективная организация требует грамотного планирования, адекватного распределения обязанностей, координации работы и т.д. Оптимизация такого управленческого взаимодействия достигается путем автоматизации проектной деятельности, в основе которой лежит сетевое взаимодействии субъектов проекта, направленное на сбор, обработку, интерпретацию информации о состоянии процессов и принятии управленческих решений. Автоматизация управления сетевыми проектными кластерами способствует выходу проекта за пределы привычного круга профессионального взаимодействия и привлечению потенциала внешней сре-

|

Базовые понятия |

-- |

Производные понятия |

||||||||||

|

Проект |

I Проектный кластер |

II Сетевой проектный кластер |

III Управление сетевым проектным кластером |

IV Автоматизированное управление сетевым проектным кластером |

V Подготовка будущего педагога к автоматизированному управлению сетевыми проектными кластерами |

|||||||

|

Кластер |

||||||||||||

|

Сеть |

||||||||||||

|

Управление |

||||||||||||

|

Автоматизация |

||||||||||||

|

Подготовка |

||||||||||||

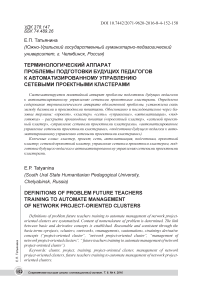

Рисунок 1. Содержание терминологического аппарата проблемы подготовки будущих педагогов к автоматизированному управлению сетевыми проектными кластерами

Чтобы обоснованно и последовательно раскрыть авторскую позицию в формулировках производных понятий, рассмотрим трактовки базовых понятий.

Термин «проект» имеет в современном образовании достаточно широкое распространение. Ряд ученых ды, без которого невозможно обеспечить эффективное проектирование.

Проблема подготовки будущих педагогов к автоматизированному управлению сетевыми проектными кластерами, требует систематизации термино-логическогого аппарата, содержащего накопленный в теории и практике опыт продуктивного оперирования при исследовании указанной проблемы в системе педагогического образования. Учитывая основные аспекты проблемы, в ее терминологическом аппарате можно выделить две группы понятий: базовые («кластер», «проект», «сеть», «управление», «автоматизация», «подготовка») и производные ( «проектный кластер», «сетевой проектный кластер», «управление сетевым проектным кластером», «автоматизированное управление сетевым проектным кластером», «подготовка будущего педагога к автоматизированному управлению сетевыми проектными кластерами» ).

На рис. 1 приведено содержание терминологического аппарата проблемы подготовки педагогов к автоматизированном управлению сетевыми проектными кластерами.

трактуют его как результат проектной деятельности (Л.Р. Закиева, В.И. Курбатов, Л.З. Меркулова, Е.А. Шумилова, Е.В. Яковлев, О.В. Ярошевич и др.), в ходе которой создается новый способ решения актуальной проблемы через последовательную реализацию этапов планирова-

Терминологический аппарат проблемы подготовки будущих педагогов к автоматизированному управлению сетевыми проектными кластерами

Е.П. Татьянина

ния, поиска решения (конструирования), оформления и презентации, реализации, рефлексии результата. Давая общую характеристику проекта, И.В. Буркова справедливо отмечает, что он всегда «направлен на достижение конкретной цели; включает в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий, имеет ограниченную протяженность во времени; в определенной степени неповторим и уникален» [2, с. 8].

Отметим, что в системе образования проектная деятельность педагога приобретает все большие масштабы благодаря ее универсальности и потенциалу. Можно утверждать, что вся деятельность современного педагога имеет проектный характер и представляет собой непрерывное проектирование решений текущих профессиональных задач или задач, имеющих стратегический характер. К ним могут быть отнесены проблемы планирования взаимодействия с обучающимися, подготовки к учебным занятиям или воспитательным мероприятиям, организации сопровождения деятельности родителей, научно-исследовательская работа, подготовка к конкурсам профессионального мастерства, конструирование сложных педагогических систем (воспитательных, обучающих, управленческих, мониторинговых и др.).

Потребность в проектировании сложных инновационных систем возникает в современных образовательных организациях в связи с реализацией программ их развития, возможность которых предусмотрена нормативными актами системы образования, необходимостью научной разработки выбранной в организации проблематики, ориентацией на организационно-ресурсную оптимизацию ее функционирования. В таких условиях, как правило, недостаточно усилий одного педагога или нескольких членов педагогического коллектива: помимо педагогов бывает необходима помощь методистов, юристов, экономистов, программистов, представителей научного сообщества и др., а также возникает потребность в ис- пользовании ресурсов сторонних организаций, что формирует целые кластеры при разработке проекта.

Отметим, что, несмотря на длительную историю становления и масштабы распространения, понятие «кластер» до сих пор не имеет общепринятой трактовки в научной литературе. Классическим считается определение М.Э. Портера: кластер – это «сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций в определенных областях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу» [6, с. 258]. Принимая во внимание результаты современных исследований, под кластером следует понимать «объединение нескольких элементов, в целом представляющих собой самостоятельную единицу, обладающую определенными свойствами» [7, с. 47-48]. Такая трактовка позволяет применить потенциал данного феномена и возможности кластерного подхода для использования в проектной деятельности и автоматизации ее управления через сети. С другой стороны, ее предельно обобщенное наполнение требует исследования сущностных характеристик данного феномена, который характеризуется следующими признаками:

-

1) географической концентрацией, общей сферой деятельности, предусматривающей связи участников, их инновационную активность;

-

2) наличием функциональной и организационной структур;

-

3) объединением функционально однородных элементов;

-

4) открытостью и гибкостью;

-

5) направленностью на обогащение внешней среды и производство ценностей;

-

6) оказанием непосредственного влияния на действующих в его рамках субъектов, повышающем человеческий потенциал;

-

7) проектным режимом функционирования и др.

Относительно последнего из указанных свойств следует отметить, что проектная идея создания и функционирования кластеров как отличительная черта современной практики, отмечается в работах целого ряда исследователей: Е.Э. Сурова, О.Н. Черных и др. Так, О.Н. Черных своими рассуждениями доказывает, что «объединение индивидов в форме «проекта» наиболее соответствует порядкам кластерных взаимодействий». Развивая данную позицию и проецируя ее на современные возможности, в настоящее время получила распространение проектная форма кластерного взаимодействия и появилось такое понятие как «проектный кластер». В научной литературе к основным особенностям проектного кластера относят следующее:

-

1) организуется для решения в проектном режиме определенной проблемы и не носит постоянного характера;

-

2) объединяет ресурсы любой природы (человеческие, информационные, управленческие, методические, материально-технические, финансовые, природные и др.), необходимые для достижения цели проекта;

-

3) предусматривает инновационный характер деятельности и взаимодействия субъектов;

-

4) обеспечивает полный цикл разработки проекта от концептуальной идеи до распространения продукта и его коммерциализации.

Рассматривая кластер применительно к социальным системам в целом и системе образования в частности, ученые выделяют самостоятельный вид кластера - социальный кластер (Л.В. Краснова, В.Л. Макаров, Ж.А. Шаповал и др.), подразумевая специфический состав его субъектов, решаемые задачи и особые виды связей. Социальный кластер – это «пространственное объединение географически близко расположенных объектов, учреждений, организаций, предприятий, предназначенных для совершения социальной деятельности, которая предполагает устойчивое сотрудничество, использование общей технологии, наличие «ядра», а также присутствие горизонтальных и вертикальных взаимосвязей и получение синергетического эффекта» [5, с. 123]. Принимая во внимание социальную природу образования, проектные кластеры в рамках обозначенной проблемы будут относиться именно к социальным кластерам, обеспечивающим разработку проектов для образовательного процесса с учетом сетевой специфики кластера, оптимизирующую взаимодействие его субъектов.

Резюмируя вышеизложенное, под проектным кластером следует понимать совокупность взаимодействующих субъектов, объединенных для создания проекта по решению актуальной проблемы и необходимых для этого ресурсов. Таким образом, проектный кластер относится к искусственным социальным системам, локально образованным для проектирования решения актуальной проблемы и интегрирующим субстратно разнородные факторы, способные в совокупности обеспечить достижение синергетического эффекта. В образовательном процессе аналогом проектного кластера можно считать временные творческие коллективы, созданные для проведения научного исследования с использованием ресурсов образовательных организаций, а также услуг определенных специалистов.

В вопросе оптимизации функционирования проектных кластеров нельзя не согласиться с мнением ряда ученых о том, что взаимодействие субъектов кластера продуктивно в сетевой форме: «по сути, кластер – это форма сети, только более «компактная» и локализованная» [7, с. 53].

В самом обобщенном виде «сеть» трактуется как «совокупность каких-либо путей, каналов, линий связи, расположенных в различных направлениях на каком-либо пространстве» [4]. В научнопедагогической литературе встречаются трактовки образовательной сети как со-

Терминологический аппарат проблемы подготовки будущих педагогов к автоматизированному управлению сетевыми проектными кластерами

Е.П. Татьянина

вокупности субъектов образовательного процесса, взаимодействие которых осуществляется с использованием ресурсов друг друга посредством информационно-коммуникационных технологий (В.В. Волоснова, Н.Н. Давыдова, Н.В. Носенко, Н.О. Яковлева и др.).

Учитывая определение понятия «сеть», под сетевым проектным кластером будем понимать кластер, организованный для создания проекта по решению актуальной проблемы, горизонтальное взаимодействие субъектов которого не имеет линейного управления, предусматривает совместное использование ресурсов и реализуется с применением информационнокоммуникационных технологий.

Указание в определении сетевого проектного кластера на отсутствие линейного управления, тем не менее, не отменяет управления функционированием сетевым проектным кластером в принципе: действительно, актуализация проблемы и инициация проектной деятельности не всегда принадлежит руководителю сетевого проектного кластера, тогда как управление работой его субъектов, определение задач и их распределение между участниками, координация совместной деятельности, оценка качества проектного результата – все это аспекты ответственного управления, осуществляемого руководителем сетевого проектного кластера.

Не останавливаясь на общих характеристиках управленческой деятельности, подробно изложенных в научной литературе, и принимая тезис о том, что управлять можно любым процессом или функционирующим явлением, в том числе и кластером, сформулируем определение понятия «управление сетевым проектным кластером» . Данный феномен следует трактовать как вид целенаправленной управленческой деятельности, обеспечивающей координацию горизонтального взаимодействия субъектов и ресурсов, объединенных для проектирования решения актуальной проблемы, реализуемой с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Учитывая результаты, полученные в исследовании К.А. Сухачева, отметим, что управление сетевым проектным кластером отличается отсутствием жесткой централизованной структуры, временностью и уникальностью организационной структуры, равноправностью участников, ориентированностью на достижение результата проекта, различной информированностью субъектов. Поэтому, как справедливо обращает внимание автор, в сетевой форме необходима особая информационная среда, где участники проектной деятельности имеют возможность обсуждать текущие проблемы, обмениваться сведениями, координировать взаимодействие.

Оптимизация управленческих воздействий по указанным направлениям возможна через автоматизацию, в основе которой лежит реализация процессного подхода.

По мнению Е.В. Абакумовой, автоматизированная система управления должна включать людей и «комплекс технических средств с информационным и математическим обеспечением, объединенных для осуществления управления» [1, с. 86]. Наиболее интересной является позиция Х.Н. Гогохия, который связывает автоматизацию в образовании с использованием средств информационных и коммуникационных технологий и включает в программный комплекс автоматизации процессов: ведение делопроизводства, создание и редактирование расписания занятий, создание и применение информационно-методических материалов, учет успеваемости, информационное взаимодействие в локальных и глобальных сетях. Принимая во внимание раскрытые определения понятий, под автоматизированным будем понимать управление сетевым проектным кластером, в котором сбор и обработка циркулирующей информации, предусмотренной создаваемым проектом, осуществляется в автоматическом режиме с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Отметим, что освоение деятельности по автоматизированному управлению се- тевым проектным кластером должна начинаться еще в период профессиональной подготовки будущих педагогов в педагогическом вузе, т.е. «в процессе формирования и обогащения установок, знаний и умений, необходимых для адекватного выполнения специфических задач» [3, с. 78].

При этом подготовку будущего педагога к автоматизированному управлению сетевыми проектными кластерами следует понимать как целенаправленное взаимодействие субъектов в специально созданной проектно-образовательной среде педагогического вуза, обеспечивающей формирование у студента готовности к управлению самостоятельно систематизированными ресурсами и продуктивной сетевой деятельностью по созданию проекта решения актуальной проблемы, в котором сбор и обработка и передача преобразованной информации осуществляется без его участия. Указанная в данном определении самостоятельная систематизация будущим педагогом ресурсов является тем ключевым действием, которое обеспечит и организацию проектного кластера и определение процессов, подлежащих автоматизации в ходе проектной деятельности.

Анализ существующих исследований также показал, что в современном педагогическом вузе возможна организация проектных кластеров нескольких видов, обусловленных горизонтальной, вертикальной или комплексной кластерной интеграцией. Непосредственное участие студента в работе кластеров разных типов способно полноценно подготовить их к будущей деятельности по их автоматизированному управлению. Поэтому вуз должен создать все условия и осуществлять координацию проектной деятельности в масштабах всей образовательной организации. Данная мысль подтверждается в работе И.А. Киселевой, которая видит значение кластерной организации проектной деятельности студента в ее ориентации на реальные потребности внешней среды, получение значимого инновационного продукта, интеллектуальном развитии, укреплении связей и формировании положительного эмоционального отношения между студентами.

Список литературы Терминологический аппарат проблемы подготовки будущих педагогов к автоматизированному управлению сетевыми проектными кластерами

- Абакумова Е.В. Педагогическое проектирование автоматизированных систем управления контролем в образовательном процессе: автореф. дис.. к.п.н. -СПб.: 2006. -26 с.

- Буркова И.В. Метод сетевого программирования в задачах управления проектами: автореф. дис.. д.техн.н. -М.: 2012. -43 с.

- Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике: учеб. электронное текстовое издание. -Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО УГТУ -УПИ, 2006. -135 с.

- Ефремова Т.Ф. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. -М.: Дрофа, 2000. -1233 с.

- Иваненко Л.В. Создание социального кластера как механизм инновационных преобразований социальной сферы в регионе/Л.В. Иваненко, Н.А. Тимощук//Вестник СамГУ. -2013. -№ 10 (111). С. 121-127.

- Портер М.Ю. Конкуренция: пер. с англ. -М.: Издательский дом Вильямс, 2005. -608 с.

- Шаповал Ж.А. Кластерная технология в управлении социальной сферой региона: автореф. дис.. к.соц.н. -Белгород: 2011. -20 с.