Терракотовый воин: образ или персона?

Автор: Соловьев Александр Иванович, Комиссаров Сергей Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Китая

Статья в выпуске: 4 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Разбирается вопрос о «портретности» галереи воинов терракотовой армии Цинь Шихуанди. Рассмотрены результаты аналитической работы зарубежных коллег, связанные с восстановлением спектра использованных красителей, сравнительному изучению такого элемента тела человека как форма уха, применяемого в современной криминалистической практике для идентификации субъектов. На основе визуального анализа доступного материала, с учетом уже установленного принципа серийного производства крупных деталей (торсов, голов, ног) для сборки терракотовых воинов, отслеживания следов работы различными инструментами, собственного опыта работы с пластическими массами (глиной), авторы в гипотетической форме реконструируют и столь же массовое, серийное производство лицевой гарнитуры (уши, носы, брови, усы и т. п.), завершающей сборку. Деформация, случайная и намеренная, деталей лица при закреплении их на месте, дополняемая такими накладными элементами, как прически и акцентированные участки растительности на лицах и лежит в основе видимого разнообразия облика глиняных солдат и чиновников. Что же касается персональных характеристик конкретных представителей циньского общества, то в данном случае говорить о них вряд ли правомерно. Речь может идти лишь о воспроизведении соответствующего образа, а не конкретной персоны императорской армии и двора. Полученные наблюдения свидетельствуют о заметной торопливости и даже небрежности в работе мастеров, скорее всего, на заключительном этапе сооружения погребального комплекса, который так и не был доведен до уровня предварительных планов.

Терракотовая армия, Мавзолей императора Цинь Шихуанди, серийное производство в Древности, индивидуальные черты

Короткий адрес: https://sciup.org/147220273

IDR: 147220273 | УДК: 904+94(510).02 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-4-9-22

Текст научной статьи Терракотовый воин: образ или персона?

Solovyev A. I., Komissarov S. A. Terracotta Warrior: Image or Person? Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2021, vol. 20, no. 4: Oriental Studies, p. 9–22. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2021-20-4-9-22

Обнаружение на подступах к гробнице Цинь Шихуанди траншей, заполненных терракотовыми фигурами воинов и лошадей, входит в число самых замечательных археологических открытий минувшего века. Раскопки начались в 1974 г. и поначалу проводились очень масштабно и, что греха таить, немного торопливо. Однако достаточно рано обнаружились недостатки в методике исследований, особенно в области консервации находок. Огорчала неспособность сохранить окраску на терракотовых фигурах 1. Выяснилось, что краска наносилась на слой лака, который на воздухе из-за полной дегидратации давал трещины и откалывался вместе с нанесенным сверху красителем. Трудно даже вообразить всю меру разочарования исследователей, когда только что выкопанный полихромный объект буквально у них на глазах терял все краски. Как отмечал Ся Инь, руководитель отдела по сохранению артефактов музея «Мавзолей императора Цинь Шихуана», краска на воздухе начинала разрушаться уже через 15 секунд, а через четыре минуты она полностью исчезала 2. Поэтому вызывает огромное уважение принятое мужественное решение приостановить раскопки до тех пор, пока не будут разработаны новые методы. К счастью, с помощью германских коллег удалось достаточно быстро решить возникшую проблему. Поверхность терракотовой статуи тщательно очищали от соляных кристаллов и лишайников, после чего закрепляли окраску эмульсией акрилового полимера Rhoplex MC-76 [Лань Дэшэн, 2013]. В результате удалось зафиксировать практически весь спектр: пурпурный, лиловый, голубой, молочно-белый, изумрудно-зеленый и бледно-зеленый, серый и черный цвета, с преобладанием ярко-красных и зеленовато-розовых тонов [Сюй Вэйхун и др., 2015. С. 7]. Также установлено использование уникального синтетического пигмента «китайский пурпурный», который представляет собой силикат бария и меди (BaCuSi2O6) и, возможно, был получен даосскими алхимиками как побочный продукт в процессе создания «искусственного нефрита» [Xia Yin et al., 2014] 3. Всего удалось выявить 12 базовых пигментов и, самое малое, 24 разновидности красящих смесей 4. Такое цветовое богатство оказало большое влияние на современных исследователей, привыкших к монохромной, обедненной временем палитре древней пластики. Им яви- лась мощная гамма красок, с особой силой акцентировавшая реализм воспроизведенных образов, позволившая представить яркий колорит минувшей эпохи и говорить, среди прочего, об основах придворного макияжа и разнообразии воинских причесок.

Недавно завершился третий этап раскопок (2009–2019), которые велись в ограниченном формате на 1-й траншее с керамическими солдатами и на подступах к Мавзолею. Обращение как к вновь раскопанному, так и к музеефицированному ранее материалу позволяет отметить детали, пока еще сокрытые в обилии известной информации, попытаться верифицировать некоторые сведения летописной традиции и даже пролить новый свет на события давно минувших лет. В общих чертах мы уже касались этой проблемы [Соловьев, Комиссаров, 2020], которая, однако, заслуживает большей детализации. В данной статье, из всего многообразия возникающих аспектов, мы остановимся на одном из чаще всего встречаемых и популярных представлений – персонификации лиц терракотовых воинов из сопровождения Цинь Шихуанди, портреты которых не повторяются.

Предлагаемое далее истолкование этого сюжета основано на личных впечатлениях и материалах авторов, полученных при многократных осмотрах терракотовой армии Первого императора, экспонированной в тех самых траншеях, где она и была обнаружена; а также знакомства с экспозициями Исторического музея пров. Шэньси и Музея г. Сиань. Отметим, что основываются они практически исключительно на дистанционном визуальном осмотре и фотофиксации. Правда, благодаря любезности коллег из Института археологии пров. Шэньси мы все-таки смогли вплотную рассмотреть одну из глиняных фигур чиновников со следами раскраски, что позволило дополнить полученные впечатления. Что же касается массива фигур, размещенных в траншеях, то непосредственный контакт с материалом, бесспорно, способен внести серьезные коррективы и более чем существенно дополнить полученные выводы.

Первое, что бросается в глаза, – это «разноликость» воинства при всей заметной унификации поз и экипировки и отсюда – гипотеза об индивидуальности фигур, у каждой из которых был реальный прототип. Такую точку зрения отстаивали многие специалисты (см., напр.: [Фэн Шэнци, 1995; Евсюков, Комиссаров, 1986]). В многочисленных научно-популярных публикациях сложилось устойчивое мнение, что «торсы и ноги воинов сделаны стандартными, а руки и головы, точнее лица, индивидуализированы. Возможно даже, что скульпторы лепили лица с натуры, с реально живших солдат императора» [Рязанцев, 2002. С. 47] 5 . Выдающийся российский антрополог Н. Н. Чебоксаров сумел даже выявить характерные антропологические признаки, выделив 22 представительных портрета для анализа. Их прототипы он отнес к восточноазиатской расе тихоокеанских монголоидов; в то же время по отдельным чертам отмечалось сходство с монголоидно-австролоидным населением Южного Китая и «американоидным» элементом в составе древних и современных тибетцев [Крюков и др., 1978. С. 129–130]. Впрочем, отечественным исследователям до сих пор остается практически недоступна портретная серия если не всех двух с лишним тысяч открытых фигур, то хотя бы той части, что уже склеена, отреставрирована и выставлена на обозрение (экспонирована) в траншеях на месте раскопок.

В настоящее время детально исследована технология производства корпусов воинского контингента глиняной армии. Установлен массовый, по сути, почти что мануфактурный процесс их изготовления, предполагавший наличие нескольких специализированных мастерских с разделением труда внутри. И заменой трудоемкой индивидуальной лепки, а затем и обжига фигур их серийной «отливкой» в заранее подготовленных формах [Die Terracottaarmee...,

2001]. Такой подход позволял экономить ресурсы, а самое главное, время, отпущенное на оснащение гробницы, которого в конечном счете так и не хватило. Аналогичная технология, предполагавшая разделение производства компонентов будущего изделия на несколько параллельных операций, достаточно точно реконструируется и по материалам найденных сланцевых доспехов [Комиссаров, Соловьев, 2017]. Вряд ли стоит сомневаться, что древние китайские мастера, склонные максимально рационализировать любой производственную операцию, прошли мимо такой возможности и в этом случае.

В то же время многие ученые, изучавшие «загробную армию», пришли к выводу, что скульптуры изготовлялись не на одном или нескольких гигантских конвейерах, а в рамках сравнительно небольших мастерских, где производили не только блоки и детали терракотовых статуй, но и, вероятно, отливали бронзовые изделия, в основном, оружие [Quinn P. et al., 2017]. В частности, изучение почти 40 тыс. арбалетных болтов, найденных вместе с терракотовой армией, показало, что в их составе выделяются группы, изготовленные из бронзы с различным химическим составом. Возможно, это также свидетельствует о производстве не в рамках единого гигантского арсенала, а в разных бронзолитейных печах, входивших в состав упомянутых выше сравнительно малых полифункциональных мастерских с гибким производством, которые управлялись из единого технологического и административного центра, поскольку единство и стандартизация как металлургического, так и керамического процесса явно преобладали над всеми выявленными различиями. В наши дни этот организационный принцип получил название «тойотизма» (в противопоставлении «фордизму»), поскольку подобное «клеточное» производство было организовано в рамках корпорации «Тойота» [Mar-tinón-Torres et al., 2014] 6.

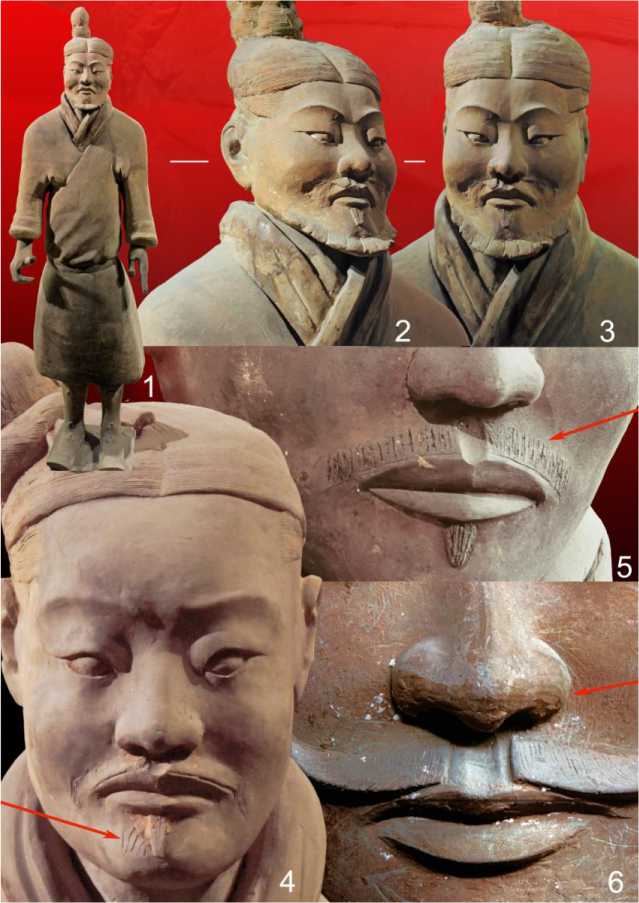

Возвращаясь к глиняным фигурам, несложно заметить, что для дополнительной моделировки деталей экипировки будущих скульптур использовались приемы налепной техники. На это указывают следы крепления утраченных деталей, например шнуровки, хорошо заметные среди сохранившихся аналогичных элементов. Сходным образом лепились и лица. Характерные черты такой техники видны на некоторых скульптурах, доступных для обозрения. Так, весьма показательны следы повреждений на лице пожилого воина, облаченного в так называемый мягкий доспех (рис. 1, 1), в реальности представлявший собой толстое длиннополое пальто с правосторонним запахом на груди, стянутое поясом, с разрезами под мышками для облегчения движения рук, подбитое вязким волокнистым материалом по принципу хорошо известной фуфайки, которая, кстати, ведет свою родословную от подобного защитного вооружения 7. На лице воина с левой стороны полностью утрачен ус, а с правой стороны сохранился лишь его небольшой фрагмент (рис. 1, 2, 3). Заслуживает внимания область в районе носогубных складок, где мелкие трещинки указывают на то, что щеки и губы представляли собой отдельные элементы, которые крепились, в данном случае «примазывались», к поверхности заготовки головы. Аналогичным образом в соответствующие углубления помещались глазные яблоки, веки поверх них и брови над ними. Внешние края этих деталей разглаживались заподлицо с прилегающей поверхностью, формируя характерные черты глаз, лба и щек. Таким же образом крепился и нос – важнейший после самой заготовки («болванки») элемент, к которому и вокруг которого крепились упомянутые части лица. Думается, что на поверхности в тех местах, где предполагалось размещение накладных элементов, делались бороздки или насечки для лучшего скрепления, аналогично тому, как это имеет место при склейке роговых, костяных или деревянных деталей, например, лука. Следы таких действий можно заметить на некоторых лицах, с утраченными фрагментами накладных причесок и волосяного покрова лица (рис. 1, 4, 5). Можно полагать, что наличие или отсутствие таких насечек, а равно и плотность скрепления элементов, зависели от степени их просушки, в первую очередь, «болванки». На более сухой поверхности делались насечки, в которые вдавливалась более мягкая глина деталей. Разумеется, вся эта поверхность должна была увлажнятся, что, похоже, не всегда делалось с необходимой тщательностью. И результатом было отслоение элементов и появление характерных трещин, чаще всего возникавших при неравномерной сушке.

Рис. 1. Следы технологический операций на терракоторых скульптурах из ямы № 1 Музея-мавзолея императора Цинь Шихуанди (указаны стрелками): 1 – 4 – экспозиция Исторического музея пров. Шэньси (фото А. И. Соловьева); 5 , 6 – приводится по: [Ciarla R., 2011]

Fig. 1. The traces of technological operation on terracotta sculptures from Pit No. 1 of MuseumMausoleum of the emperor Qin Shihuang (shown by arrows): 1 – 4 – As presented in exposition in Historical museum of Shaanxi Province (photo by A. I. Soloviev); 5 , 6 – as given in: [Ciarla R., 2011]

Казалось бы, что в этом особенного? Если посмотреть на видеохронику работы современных скульпторов, можно заметить, что они формируют образ постепенно, примазывая к будущему лицу небольшие кусочки глины. Так, в частности, действовали современные китайские мастера при изготовлении факсимильных копий глиняных воинов, работа которых была показана в документальном фильме на общественном британском канале Channel 4 8. Важно отметить, что процесс изготовления занял весьма продолжительное время, которого у древних мастеров, если представить себе масштабы погребального комплекса и число необходимых для него фигур, похоже, не было совсем. Это, на наш взгляд, тем более важно, что в Древнем Китае на тот момент отсутствовала сама традиция скульптурного портрета.

Поэтому, учитывая накопленный производственный опыт, создатели терракотовой армии максимально рационализировали процесс, пополнив его «отливками» корпусов с последующей аппликацией деталей. Аналогичным образом поступали и в мастерских, изготовлявших для них головы. Здесь также одна «линия» или «цех» занималась выделкой заготовок голов, в самых общих чертах напоминавших эту часть тела. Возможно, что отмечаемые антропологические групповые различия в лицах статуй могут быть связаны с расположением мастерских в разных частях страны. И объединение этой специфики в одном комплексе, помимо всего прочего, могло символизировать единство впервые созданной централизованной империи. Другие линии занимались изготовлением апплицируемых частей лиц, набор которых включал уши, брови, веки, щеки, нос, губы, накладки на лоб и подбородок. Можно видеть следы их закрепления на «болванке», которые в ряде случаев не смогла скрыть поверхностная отделка лиц, вероятно, поспешно проводимая на заключительных этапах.

В китайских древностях эпохи Западного Чжоу – Чуньцю известны подобные апплика-тивные наборы с изображениями бровей, глаз, губ, усов, щек, ушей, подбородков и т. п., изготовленные из бронзы и нефрита 9, что позволяет предполагать продолжение традиции в более позднее время и на массовом материале.

Недавно китайские и английские ученые в рамках большого совместного проекта исследовали левое ухо у 30 фигур из ямы № 1, для чего сначала создали 3D-модели этих ушей. Сравнение показало, что все 30 образцов заметно отличались друг от друга. Это вновь активизировало дискуссию о том, что у каждой статуи был реальный прототип, поскольку уши у каждого человека имеют индивидуальную форму и в этом отношении также могут фиксировать личность, как и отпечатки пальцев [Bevan et al., 2014. Fig. 3] 10. Однако отмеченные различия можно вполне успешно объяснить и производственными причинами: во-первых, глиняные детали могли изготовлять небольшими сериями в разных мастерских; во-вторых, процесс прикрепления этих деталей (в данном случае – ушей) к «болванке» осуществлялся вручную, поэтому даже у одного мастера (а их было больше одного) результаты могли отличаться подчас весьма существенно; в-третьих, сама выборка не очень представительна. На это не без юмора указала журналистка Элизабет Квилл, написав, что проверка и подтверждение потребует времени, поскольку надо будет еще изучить свыше 13 тыс. ушей 11. К это- му можно добавить еще одно соображение, которое неизбежно возникает, когда речь заходит о портретном воспроизведении реальных персонажей. В этом случае, учитывая бесспорное боевое прошлое воинского контингента и тот возрастной набор его типажей – от молодых безусых солдат до опытных и закаленных в сражениях бойцов, не раз выдерживавших, надо полагать, массированные обстрелы своего строя из луков и арбалетов противника, прошедших жестокую бойню рукопашных схваток, которыми столь богаты баталии древности, – возникает вопрос о «производственных травмах». Иными словами, о тех шрамах и увечьях, упоминаниями о которых пестрит мировая литература, когда речь заходит о лицах ветеранов военных кампаний, иссеченных вражеским оружием, покрытых следами заживших ран, а то и «пылью дорог и сражений». Тех самых травм, которые как раз, являясь особыми приметами, и придают сугубый индивидуализм лицу человека, черты которого столь значимы с позиции древнекитайской физиогномики. В настоящий момент можно говорить, что таких отпечатков батального быта на лицах представителей терракотовой армии усмотреть не удается. Разумеется, можно сказать, что это еще не настоящая армия, а всего лишь «полиция» или дворцовая стража, однако степень оснащенности оружием ближнего и дальнего боя, вместе со средствами индивидуальной защиты, колесницы, боевое построение – все говорит о том, что в глине скопировали именно армейское подразделение. Эта особенность на данный момент выводит череду образов глиняной армии из состава персональной портретной галереи.

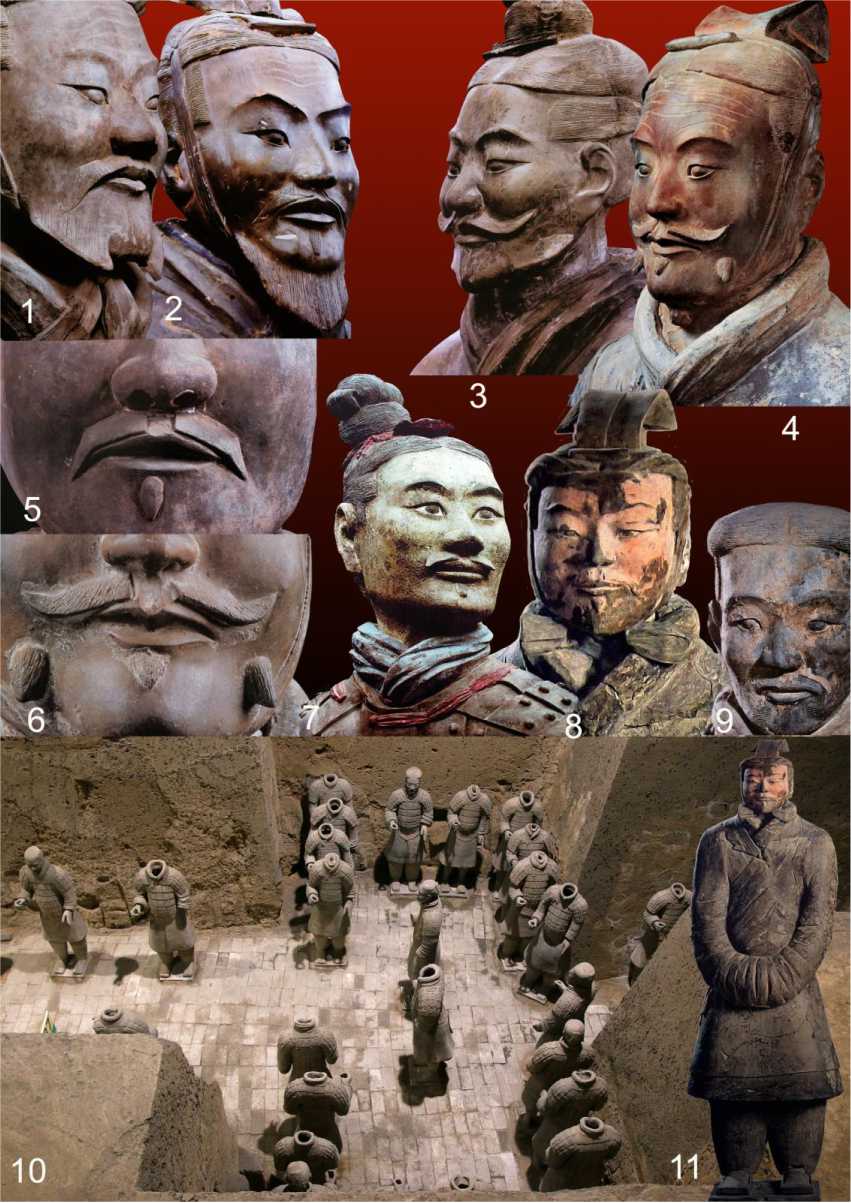

Обращаясь к конкретным объектам, несложно заметить различия в дальнейших операциях по работе с портретами. Имеются в виду те действия, которые предпринимались мастерами после того, как было предварительно смоделировано лицо. По подсохшей глине наносились разного рода формующие «подрезки», особенно заметные в тех случаях, когда не проводилось заглаживание (влажной тканью или кожей) поверхности, уничтожавшее следы работы инструментов (рис. 1, 5 ) и придававшее поверхности гладкий, почти полированный вид. Вероятнее всего, такие различия можно связать с поспешностью в выполнении трудовых операций после смерти Цинь Шихуанди и возникшей необходимостью срочно завершить объект, возводившийся около 40 лет. Тогда некоторые операции, если они не имели жизненно важного значения, просто игнорировались или делались недостаточно качественно. Свидетельства такого подхода отыскиваются не только в отделке поверхности щек, лба, носа и губ, но и в не меньшей мере – в оформлении усов и бородок. Например, их поверхность оставалась гладкой, без обычной штриховки, моделирующей волосяной покров (рис. 2, 1 – 4 ). Иногда даже обходились без накладных (налепных) усов, заменяя их самым простым решением – штриховкой поверхности над верхней губой (рис. 1, 5 ). Вероятно, во всех этих случаях предполагалась возможность сэкономить время и обойтись простой раскраской. Статус-ность, которая могла скрываться за моделировкой форм бород и усов еще предстоит изучить, однако то сходство, которое демонстрируют в этом плане лица командного контингента, позволяет принять такое допущение. Другой, скорее всего, еще больший статусный признак можно признать за прическами, которым в отличие от растительности на лице, похоже, придавалось гораздо большее значение. Во всяком случае, у всех изваяний, которые нам удалось детально рассмотреть, прически при всем их разнообразии и сложности выполнены наиболее тщательно и детализировано 12.

Рис. 2. Портреты глиняной армии ( 1 – 7 , 9 – из ямы № 1 Музея-мавзолея императора Цинь Шихуанди; 7 – в экспозиции Исторического музея пров. Шэньси; 8 , 11 – яма К0006 и 10 – яма № 2 Музея-мавзолея императора Цинь Шихуанди). В том числе 1 – 6 , 9 – по: [Ciarla R., 2011]; 8 , 10 , 11 – фото А. И. Соловьева

Fig. 2. Portraits of the clay army ( 1 – 7 , 9 – from Pit No. 1 of Museum-Mausoleum of the emperor Qin Shihuang; 8 , 11 – Pit K0006 and 10 – Pit No. 2 of Museum-Mausoleum of the emperor Qin Shihuang). Among them 1 – 6 , 9 – as given in: [Ciarla R., 2011]; 8 , 10 , 11 – photo by A. I. Soloviev

Завершающей операцией в процессе изготовления портретной галереи можно считать раскраску, которая, судя по тому как краска отслаивалась после извлечения фигур из почвы, проводилась на лаковую основу после обжига. В тех случаях, когда усилими реставраторов удалось сохранить красочный слой, обращает на себя внимание его толщина. Временами она настолько велика, что скорее напоминает штукатурку (рис. 2, 7-9 , 11 ). Можно предположить, что это было не случайно. С одной стороны, не исключено, что это как-то отражало реальные традиции «мэйкапа» циньской эпохи и двора, а с другой - имело сугубо практическое значение, закрывая все дефекты производства, включая оставшиеся следы рабочих инструментов, разной глубины царапины и прочие огрехи производственной деятельности и транспортировки (рис. 1, 5 ; 2, 2 , 3 ). Вероятно, финальная раскраска осуществлялась уже на месте, где-нибудь поблизости от некрополя или на его территории - на специально выделенном участке (увы, пока не найденном), где проходила окончательная сборка. Тон лиц варьировал от красновато-коричневого цвета загара до чисто белого, возможно, воспроизводившего боевую раскраску. Несложно представить себе, какое впечатление могли производить такие мертвенно-белые лица с живыми глазами на неприятеля, да и на рядовых жителей столицы (рис. 2, 7 ).

Возвращаясь к сказанному, отметим, что для производства «портретов» представителей императорской армии и дворцовых чиновников, скорее всего, использовались стандартизированные наборы из серии стереотипных отливок голов и заготовок деталей лица. Но как же быть с реально фиксируемым портретным разнообразием? Дело в том, что мастеру-керамисту трудно сделать две одинаковые головы, особенно в поточном производстве, если он только специально не ставит перед собой такой цели. Прикрепляя и разравнивая на влажной глиняной «болванке» материалы заготовок, мастер неизбежно их деформирует. Несколько иных движений - более сильных, или наоборот, слабых и разнонаправленных в момент «при-мазывания» деталей изменят форму бровей и век, а следовательно, и выражение лица. Аналогичные действия в районе висков и носогубной складки меняют абрис скул, форму щек и овал лица; столь же легко заглаживающие движения в направлении от носа могут сделать его более плоским и широким, а в обратном направлении, наоборот, сделать спинку его острее и т. д. А если добавить сюда различные прически и накладные усы, слегка изменив в про -цессе скрепления их форму, бородки, брови, которые также способны меняться в зависимости от силы и направления нажима, необходимого для соединения материалов, изменятся черты и выражения лиц. В итоге получится портретно разнообразный ряд, усиленный тонировкой и раскраской терракотовых фигур. Если с этих позиций все-таки внимательно присмотреться к лицам древнего воинства, можно, на наш взгляд, усмотреть в некоторых из них явные черты сходства, обусловленные не столь сильным вмешательством мастера в процесс соединения подготовленных физиономических элементов с базовой «болванкой» (рис. 3). Таким образом, едва ли можно говорить о персональных характеристиках конкретных людей, воспроизведенных в лицах глиняной армии. Скорее, в траншеях выставлены очень реалистичные и в то же время условные фигуры, связь которых с прообразами в воинской среде манифестируется прическами, оружием и статусными реалиями.

Любопытно отметить, что в ряде случаев, на наш взгляд, головы крепились не на те корпуса, для которых они изначально предполагались. На эту мысль наводит то обстоятельство, что иногда рельефно выделенные налепные усы заштукатуривались толстым слоем красителя и при взгляде издали не читались. Примером может служить портрет чиновника из ямы К0006 (рис. 2, 8 , 11 ). В других случаях «недокрашенная» растительность на лице некоторых воинов (рис. 2, 7 ) может быть также связана с тем, что ассортимент продукции «портретных» мастерских не успевал за производителями корпусов, поэтому уже на месте при сборке фигур использовали то, что было. Например, молодым призывникам по статусу усы не полагались, но, тем не менее, можно встретить фигуры, у которых на туловище рядового солдата (без доспеха, в простом халате) была укреплена голова с усами, которые могли носить только

Рис. 3. Воины в яме № 1, чьи «портреты» собраны из одинаковых заготовок. Обозначены красными линиями. Собрание Музея-мавзолея императора Цинь Шихуанди. Все фото А. И. Соловьева

Fig. 3. Warriors from Pit No. 1 of Museum-Mausoleum of the emperor Qin Shihuang, with portraits made from identical details (depicted with red arrows). All photos by A. I. Soloviev старшие по возрасту или по званию. При раскраске эту лишнюю деталь пытались закрыть слоем пигмента либо просто игнорировали. На известный дефицит «головной» составляющей фигур и, возможно, разные темпы производства разных деталей указывают материалы ямы № 3 («штаб»), в которой лишь у немногих торсов были установлены головы (рис. 2, 10). Хотя у некоторых, судя по глиняному защитному шарфу, которым фиксировались головы, ранее столь необходимая деталь присутствовала. Но когда терракотовый боец по какой-то неведомой причине потерял голову, заменить ее оказалось нечем. Собственно, данный сюжет, вместе с рядом других упомянутых выше моментов, может свидетельствовать о поспешности и незавершенности строительства сопроводительных ям с терракотовыми скульптурами. Полностью реализовать чудовищный по объему проект, судя по всему, не получалось 13. И поэтому, так же, как и в реальной армии, оказавшейся в критической ситуации, в строй ставились уже любые «инвалиды» – фигуры с повреждениями конечностей и туло- вища, а то и вообще без головы 14. В целом же, говоря о портретности терракотовой армии и чиновничьего аппарата, призванных сопровождать в заупокойные странствия Первого императора, и о соотношении воспроизведенных образов с реальными людьми, следует, очевидно, зафиксировать отсутствие между ними прямой связи. Портреты терракотовой армии, скорее всего, представляют собой некие условно стандартизованные образы, различия между которыми объясняются их происхождением из разных мастерских и неизбежной спецификой работы разных мастеров. И портреты глиняных воинов имеют сходство с реальными субъектами не большее, чем раскрашенные фигурки металлических и восковых солдатиков нового времени, настольные армии которых, возможно, имеют затерянный в веках общий корень не только с древнеегипетскими ушебти, но и с полноразмерной терракотовой циньской и уменьшенной ханьской армиями Древнего Китая и все уменьшающимися фигурками средневековых династий, информация о которых могла распространиться на запад по Шелковому пути.

Xia Yin , Ma Qinglin , Zhang Zhiguo , Li Zhendong , Feng Jian , Shao Anding , Wang Weifeng , Fu Qianli . Development of Chinese barium copper silicate pigments during the Qin Empire based on Raman and polarized light microscopy studies // Journal of Archaeological Science. 2014. Vol. 49. P. 500–509. DOI 10.1016/j.jas.2014.05.035

Лань Дэшэн . Цинь юн ихао кэн синь чуту бинмаюндэ бинхай юй фанчжи [ 兰德省。 秦俑一号坑新出土兵马俑的病害与防治 // 文博 ]. Болезни и их профилактика у вновь раскопанных фигур солдат и лошадей в яме № 1 циньских погребальных фигур // Вэньбо. 2013. № 4. С. 77–84 (на кит. яз.).

Сюй Вэйхун , Шэнь Маошэн , Ли Чжо . Цинь шихуанди лин ихао бинмаюн пэйцзан кэн 2900–2011 нянь фацзюэ цзяньбао [ 许卫红、申茂盛、李卓。 秦始皇帝陵一号兵马俑陪 葬坑 2009–2011 年发掘简报 // 文物 ]. Краткий отчет о раскопках сезона 2009–2011 гг. сопроводительного захоронения № 1 с керамическими фигурами солдат и лошадей Мавзолея Цинь Шихуанди // Вэньу. 2015. № 9. С. 4–38. (на кит. яз.).

Фэн Шэнци . Чжэньхань шицзедэ гуйбао – цинь юн [ 冯声麒。震撼世界的瑰宝—秦俑 ]. Цинь-ские погребальные фигуры – сокровище в сфере создания форм, которое потрясло мир. Пекин: Бэйцзин шифань дасюэ чубаньшэ, 1995. 66 с. (на кит. яз.).

Чжунго каогусюэ (лян чжоу цзюань) [ 中国考古学(两周卷) / 张长寿、殷玮璋 ]. Археология Китая (эпоха двух Чжоу) / Отв. ред. Чжан Чаншоу, Инь Вэйчжан. Пекин: Чжунго шэхуй кэсюэ чубаньшэ, 2004. 593 с. (на кит. яз.).

Lan Desheng . Qin young yihao keng xin chutu bingmayoungde binghai yu fangzhi [ 兰德省。 秦 俑一号坑新出土兵马俑的病害与防治 // 文博 ]. Illness and their prophylaxis as it presented among newly unearthed (clay) sculptures of warriors and horses in the Pit no. 1 with Qin funerals figures. Wenbo , 2013, no. 4, p. 77–84. (in Chin.)

Li Xiaochun . Tekhnicheskie priemy izgotovleniya figur «Terrakotovoi armii» Tsin' Shikhuana kak osobyi khudozhestvennyi protsess [Technical methods of manufacturing Qin Shihuang terracotta army figures as special artistic process]. Humanities & Science University Journal: Philology and history, archaeology and arts studies , 2017, no. 28, p. 98–103. (in Russ.)

Martinón-Torres M. , Li Xiuzhen J. , Bevan A. , Xia Yin , Zhao Kun , Rehren Th. Forty thousand arms for a single Emperor: from chemical data to the labor organization behind the bronze arrows of the terracotta army. Journal of Archaeological Method & Theory , 2014, vol. 21, p. 534–562. DOI 10.1007/s10816-012-9158-z

Quinn P. S. , Zhang Shangxin , Xia Yin , Li Xiuzhen . Building the terracotta army: ceramic craft technology and organization of production at Qin Shihuang’s mausoleum complex. Antiquity , 2017, vol. 91, iss. 358, p. 966–979. DOI 10.15184/aqy.2017.126

Ryazantsev Yu. Glinyanaya armiya [Clay army]. Sciences and Life , 2002, no. 8, p. 46–47. (in Russ.)

Soloviev A. I. , Komissarov S. A. Byla li gotova k nebesnym srazheniyam terrakotovaya armiya Pervogo tsin'skogo imperatora [Was Terracotta army of the First Qin emperor ready for celestial battle?]. In: Shelkovyi put': Istoricheskoe nasledie i sovremennoe razvitie: Mat-ly nauch.-prakt. konf. [Silk Road: Historical heritage and modern development: Materials of scientific-practical conf.]. Novosibirsk, NSU Publishers, 2020, p. 30–39. (in Russ.)

Xia Yin , Ma Qinglin , Zhang Zhiguo , Li Zhendong , Feng Jian , Shao Anding , Wang Weifeng , Fu Qianli . Development of Chinese barium copper silicate pigments during the Qin Empire based on Raman and polarized light microscopy studies. Journal of Archaeological Science , 2014, vol. 49, p. 500–509. DOI 10.1016/j.jas.2014.05.035

Xu Weihong, Shen Maosheng, Li Zhuo . Qin shihuangdi ling yihao bingmayoung peizang keng 2009–2011 nian fajue jianbao [ 许卫红、申茂盛、李卓。秦始皇帝陵一号兵马俑陪葬坑 2009–2011 年发掘简报 // 文物 ]. Preliminary report about excavations (during 2009–2011 season) of Pit no. 1 with ceramic figures of warriors and horses accompanying Qin Shihuangdi’s Mausoleum. Wenwu , 2015, no. 9, p. 4–38. (in Chin.)

Zhongguo kaoguxue (liang zhou juan) [ 中国考古学(两周卷) / 张长寿、殷玮璋 ]. Archaeology of China (epoch of two Zhou). Ed. by Zhang Changshou, Yin Weizhang, Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2004, 593 p. (in Chin.)

Материал поступил в редколлегию

Received

01.03.2021

Список литературы Терракотовый воин: образ или персона?

- Евсюков В. В., Комиссаров С. А. Цинь Шихуан и его гробница // Атеистические чтения. М.: Политиздат, 1986. Вып. 16. С. 86–108.

- Комиссаров С. А., Соловьев А. И. Мультидисциплинарные методы в исследовании мавзолея Цинь Шихуанди (на примере технологического изучения каменных доспехов) // Мультидисциплинарные методы в археологии: новейшие итоги и перспективы: Материалы междунар. симп. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. С. 95–104.

- Комиссаров С. А., Соловьев А. И. Дворец, который мог бы стать самым большим в мире // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18, № 10: Востоковедение. С. 16–23. DOI 10.25205/1818-7919-2019-18-10-16-23

- Крюков М. В., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы: проблемы этногенеза. М.: ГРВЛ, 1978. 343 с.

- Ли Сяочунь. Технические приёмы изготовления фигур «Терракотовой армии» Цинь Шихуана как особый художественный процесс // Универ. науч. журн. = Humanities & Science University Journal: Филолог. и ист. науки, археология и искусствоведение. 2017. № 28. С. 98–103.

- Рязанцев Ю. Глиняная армия // Наука и жизнь. 2002. № 8. С. 46–47.

- Соловьев А. И., Комиссаров С. А. Была ли готова к небесным сражениям терракотовая армия Первого циньского императора // Шелковый путь: Историческое наследие и современное развитие: Материалы науч.-практ. конф. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2020. С. 30–39.

- Bevan A., Li Xiuzhen, Martinón-Torres M., Green S., Xia Yin, Zhao Kun, Zhao Zhen, Ma Shengtao, Cao Wei, Rehren Th. Computer vision, archaeological classification and China's terracotta warriors // Journal of Archaeological Science. 2014. Vol. 49. P. 249–254. DOI 10.1016/j.jas.2014.05.14

- Ciarla R. The Eternal Army: The terracota soldiers of the First Emperor / Photos by A. De Luca. [Novaro]: White Star Publishers, 2011. 288 p.

- Die Terrarottaarmee des Ersten Chinisischen Kaizerers Qin Shihuang / Blänsdorf C., Emmerling E., Petzet M. (Hrzg.). München: Bayerishen Landesamtes für Denkmalphlige, 2001. 771 S. (Arbeitshefte des Bayerishen Landesamtes für Denkmalphlige. Band 83).

- Martinón-Torres M., Li Xiuzhen J., Bevan A., Xia Yin, Zhao Kun, Rehren Th. Forty thousand arms for a single Emperor: from chemical data to the labor organization behind the bronze arrows of the terracotta army // Journal of Archaeological Method & Theory. 2014. Vol. 21. P. 534 – 562. DOI 10.1007/s10816-012-9158-z

- Quinn P. S., Zhang Shangxin, Xia Yin, Li Xiuzhen. Building the terracotta army: ceramic craft technology and organization of production at Qin Shihuang’s mausoleum complex // Antiquity. 2017. Vol. 91, iss. 358. P. 966–979. DOI 10.15184/aqy.2017.126

- Xia Yin, Ma Qinglin, Zhang Zhiguo, Li Zhendong, Feng Jian, Shao Anding, Wang Weifeng, Fu Qianli. Development of Chinese barium copper silicate pigments during the Qin Empire based on Raman and polarized light microscopy studies // Journal of Archaeological Science. 2014. Vol. 49. P. 500–509. DOI 10.1016/j.jas.2014.05.035

- Лань Дэшэн. Цинь юн ихао кэн синь чуту бинмаюндэ бинхай юй фанчжи [兰德省。 秦俑一号坑新出土兵马俑的病害与防治 // 文博]. Болезни и их профилактика у вновь раскопанных фигур солдат и лошадей в яме № 1 циньских погребальных фигур // Вэньбо. 2013. № 4. С. 77–84 (на кит. яз.).

- Сюй Вэйхун, Шэнь Маошэн, Ли Чжо. Цинь шихуанди лин ихао бинмаюн пэйцзан кэн 2900–2011 нянь фацзюэ цзяньбао [许卫红、申茂盛、李卓。 秦始皇帝陵一号兵马俑陪 葬坑2009–2011年发掘简报 // 文物]. Краткий отчет о раскопках сезона 2009–2011 гг. сопроводительного захоронения № 1 с керамическими фигурами солдат и лошадей Мавзолея Цинь Шихуанди // Вэньу. 2015. № 9. С. 4–38. (на кит. яз.).

- Фэн Шэнци. Чжэньхань шицзедэ гуйбао – цинь юн [冯声麒。震撼世界的瑰宝—秦俑]. Циньские погребальные фигуры – сокровище в сфере создания форм, которое потрясло мир. Пекин: Бэйцзин шифань дасюэ чубаньшэ, 1995. 66 с. (на кит. яз.).

- Чжунго каогусюэ (лян чжоу цзюань) [中国考古学(两周卷) / 张长寿、殷玮璋]. Археология Китая (эпоха двух Чжоу) / Отв. ред. Чжан Чаншоу, Инь Вэйчжан. Пекин: Чжунго шэхуй кэсюэ чубаньшэ, 2004. 593 с. (на кит. яз.).