Территориальная организация сельской римско-италийской общины II в. до н. э

Автор: Таможников Артем Васильевич, Тельминов Вячеслав Григорьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Проводится анализ литературных и археологических свидетельств в целях реконструкции территориальнопространственной организации римско-италийской поземельной общины периода Поздней Римской республики. В частности, выявляется «круговая» форма расположения хозяйств вокруг ager compascuus. Также авторами дана оценка методологической перспективности использования этой модели в исследованиях по теме аграрногозакона Гая Гракха и, шире, истории аграрного кризиса Рима указанногопериода.

Поздняя римская республика, римско-италийская сельская община, кризис ii в. до н. э

Короткий адрес: https://sciup.org/147218687

IDR: 147218687 | УДК: 94(37)

Текст научной статьи Территориальная организация сельской римско-италийской общины II в. до н. э

Отсчет современному состоянию антико-ведения в сфере изучения римско-италийского землевладения, демографии и социально-экономического положения в Поздней Римской республике следует начинать с публикации М. Фредериксена, в которой он представил новые археологические данные (результаты сплошных раскопок с достаточно точными датировками). Они указывали на то, что на территориях, ранее считавшихся местами господства рабовладельческих поместий и вытеснения ими мелких хозяйств, последние продолжали существовать во II в. до н. э. в значительном количестве [Frideriksen, 1971]. Впоследствии некоторые его датировки и выводы были подвергнуты критике 1. Несмотря на всю эту критику, даже скептически настроенные сторонники классической модели упадка мелких собственников на фоне роста количества и масштабов латифундий в III–II вв. до н. э. не могли игнорировать того факта, что публикация Фредериксена и последовавшая за ней дискуссия породили новую научную проблему.

В последней трети XX – начале XXI в. быстро накапливался новый и достаточной противоречивый археологический материал. Традиционная «литературная» концепция оказалась в известной мере скомпрометирована, а равно и такие древние авторы, как Аппиан и Плутарх [Gargola, 2008]. Сомневаться в том, что прежние взгляды на ход социально-экономического расслоения в римско-италийской деревне Поздней республики оказались неверными, уже не приходилось: оставалось лишь выяснить, в какой степени мелкое и среднее хозяйства «выживали» 2, а в какой вытеснялись крупными поместьями и виллами.

Актуальность выяснения динамики и формы социально-экономического и демографического кризиса в римско-италийской деревне невозможно переоценить, посколь- ку все решаемые в современном антикове-дении проблемы так или иначе завязаны на основополагающую для римского государства и общества аграрную сферу, будь то история армии, экономики или культуры Поздней республики или Принципата. Но для того чтобы верно оценить протекавшие в римско-италийском землевладении процессы расслоения, необходимо иметь четкое представление об общинной организации сельского населения 3. Выводы, сделанные относительно форм общинного землепользования, будут иметь высокую актуальность также для дальнейших исследований по гракханской аграрной реформе. Достаточно упомянуть хотя бы ager compascuus (поле для совместного выпаса) 4, который был значимым фактором римско-италийского земельного «ландшафта», учитываемым Гаем Гракхом при проведении им lex agraria в 123 / 122 гг. до н. э. 5

В данной статье мы предлагаем вниманию выводы, полученные в результате первого этапа исследований пространственнотерриториальной организации сельской общины в Италии II в. до н. э. Обратимся теперь к источникам, указывающим на принцип организации хозяйств и расположение «полей для совместного выпаса». Как мы покажем ниже, из источников выявляется особая, «круговая» форма организации хозяйств вокруг «полей для совместного выпаса» 6.

Из текста «Решения Минуциев» 7 следует, что непосредственный доступ к полю для совместного выпаса имеют сразу несколько общин (помимо Генуатов и Лангенов также Одиаты, Дектунины, Каватурины и Ментовины) 8. Также, при том, что ager compascuus имеет большое значение как для жизни общин в целом, так и в конкретном описанном в «Решении» конфликте, его границы никак не обозначены. Из этого следует единственный логичный вывод: общины «граничили» друг с другом не только непосредственно, но и через общее для них всех поле для выпаса, совокупностью своих границ замыкая его территорию в «круг» 9.

Расположение общественных полей для выпаса в центре системы хозяйственных единиц «в круг» действительно чрезвычайно разумно. На то, что такая «круговая» система активно использовалась, указывают и литературные источники. Варрон подробно описывает схему выпаса овец для «той же самой округи» (in eadem regione 10), подразумевая, что овцы не перегоняются на значительные расстояния, а в течение года находятся у себя «в округе» (regio) 11. Касательно выпасаемых в одном и том же месте овец Варрон дает совет гнать их таким обра- поразили авторов, что они не могли не поделиться результатами с коллегами.

зом, чтобы солнце на протяжении дня светило на них преимущественно сзади 12. Однако для того, чтобы выполнить данное условие, стадо должно в течение дня двигаться по часовой стрелке по маршруту, близкому к круговому, а не просто бродить по полю. Это позволяет нам с известной долей уверенности утверждать, что и для землевладельцев, которым Варрон предназначал свой трактат, существовал общинный «круг» для совместного выпаса, внутри которого и циркулировали стада.

Здесь интересно обратить внимание на одно известное место у Катона в самом начале его тракта: «Et uti eo introeas et circumspicias, uti inde exire possis» 13 («Как войдешь внутрь (местности), осмотрись, чтобы иметь возможность оттуда выйти»). Некоторые исследователи считают это предложение не более чем шуткой Катона над покупателем-новичком, находящимся в эйфории при виде предлагаемого ему имения и способным в избытке чувств потерять оттуда выход [Сергеенко, Протасова, 1950. С. 125]. Старый цензор, однако, как мы знаем, не был склонен к шуткам (это особенно касается такого труда, как «Земледелие»), тем более, что рекомендация дана среди прочих вполне серьезных советов.

Для того чтобы понять, что имеется в виду в процитированной выше фразе Катона, необходимо выявить из контекста референт наречия eo (туда, сюда, там). В предыдущем предложении Катон говорит не о самом имении, а о знакомстве с соседями, причем не только с ближайшими, но с соседями всей округи 14. В последующем предложении Катон также продолжает говорить об округе, а не о самом имении 15. Таким образом, в данном контексте под наречием eo подразумевается не «имение» (praedium), выступающее объектом покупки, а именно «местность» (regio), о которой шла речь непосредственно перед и после данной фразы.

Если допустить, что в общине владения соседей ( vicini ) граничили через общий ager compascuus , располагаясь по «круговой»

схеме и замыкая внутри «круга» общинное поле для совместного выпаса, то наиболее простым и доступным способом осмотреть их (двигаясь самым коротким путем) было бы пройти по этому ager compascuus по кругу, а может быть, и взглянуть на всю округу сверху, поднявшись на вершину (если таковая имелась). Таким образом, рекомендация предупреждала об опасности «потеряться на местности», а катоновскому покупателю рекомендовалось войти не в поместье, а на территорию поля для совместного выпаса. Если учесть, что для такого поля зачастую характерна пересеченная лесистая местность со множеством скотопрогонных троп и дорог, а выходящие к этому полю владения соседей было легко перепутать, то становится понятным, что в таких условиях совсем не трудно сбиться с пути и, возвращаясь обратно, перепутать участки, не найдя «своего» и, таким образом, потеряв выход из «круга». В таком контексте совет Катона представляется вполне осмысленным и отнюдь не излишним, не требуя отдельного объяснения своеобразным «чувством юмора» автора.

Дороги и реки, или ручьи – один из необходимых атрибутов ager compascuus , без которых его нормальное использование невозможно. Выпасаемый скот необходимо в течение дня поить (согласно Варрону, овец следует гонять на водопой в летнее время дважды 16, а в зимнее – один раз 17). Поэтому поле для выпаса обязательно должно иметь реку, достаточную, чтобы напоить стадо. Представить же ager compascuus без дорог (в том числе – скотопрогонных) практически невозможно. В аграрном законе 111 г. до н. э., например, общественное поле для совместного выпаса поставлено в непосредственную связь с дорогами и тропами 18.

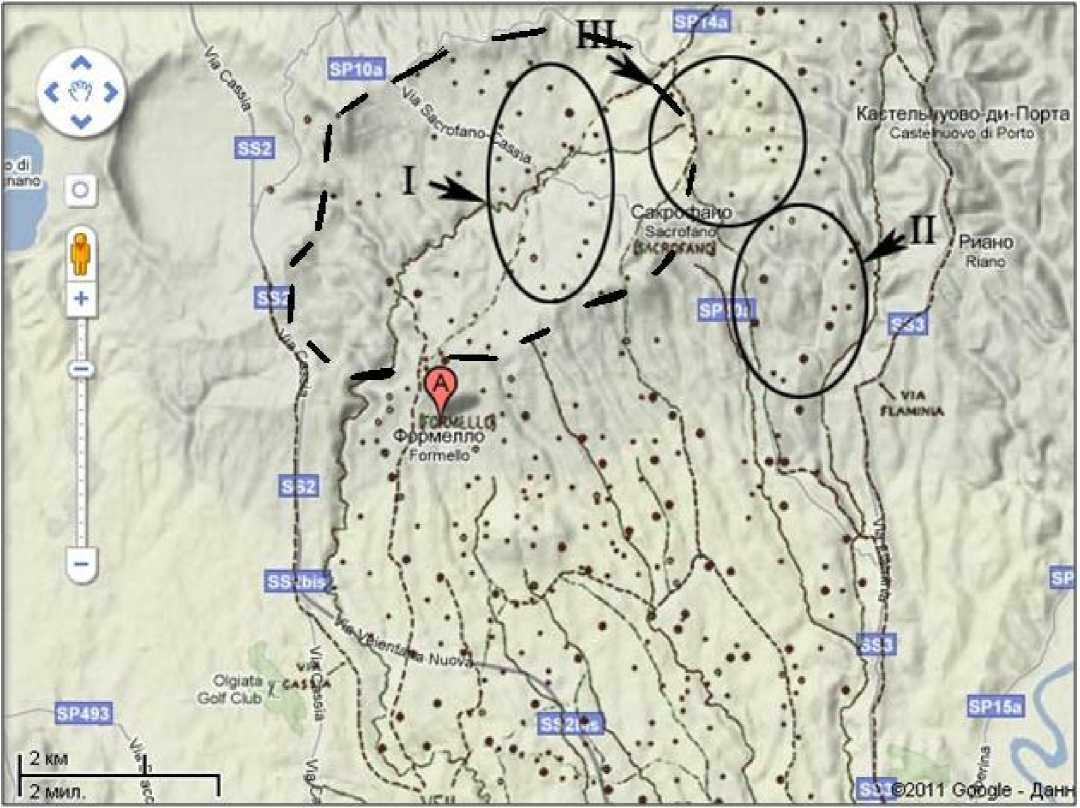

Обратимся к плану, отражающему результаты раскопок на Ager Veienatus [Fri-deriksen, 1971] 19. Наложив его на карту с рельефом местности, можно сделать ряд важных наблюдений (см. рисунок).

План расположения вилл и мелких хозяйств на Ager Veienatus, наложенный на карту рельефа местности с обозначенными группами хозяйств с предположительным ager compascuus в центре. Большими кружками отмечены виллы, малыми – мелкие хозяйства, сплошными линиями обозначены реки, пунктиром – дороги

Заметно, что полученная карта не подтверждает мысль Э. Серени о том, что сельские жители обитали в «скученных» деревнях, а не на отдельно стоящих хуторах [Sereni, 1955. P. 387]. Как видим, отдельные хозяйства здесь достаточно далеко отстоят друг от друга, многие из них располагаются на отдельных небольших возвышенностях и приподнятостях рельефа.

Также следует обратить внимание на кальдеру вулкана Сакрофано 20. Ее края (кромка гор) во многом выполняют отграничивающую функцию, они отделяют группу хозяйств от прочего «окружающего мира». С известной осторожностью можно предположить здесь определенную хозяйственную и, соответственно, организационную «замкнутость» данной территории.

Затем важно отметить, что через центр кальдеры проходят река и дорога, которые на определенном отрезке идут практически вплотную друг к другу, пересекаются, а затем расходятся в разные направления. С одной стороны, это место прекрасно подходит для ager compascuus (см. описанные выше признаки). С другой – столь удобное и во всех смыслах выгодное, оно могло привлечь частные интересы отдельных зажиточных хозяев. Однако мы видим, что в непосредственной близости к реке и дороге здесь находятся только два небогатых хозяйства (занимая при этом, правда, ключевые позиции) и еще два немного дальше от них.

Значительная же группа хозяйств (на карте группа I), располагаясь цепочкой, образует миндалевидную фигуру, центром которой и является тот самый отрезок, на котором рядом проходят река и дорога, сам же отрезок очень точно вписывается в фигуру, начинаясь и заканчиваясь внутри нее недалеко от ее границ. Велика вероятность того, что перед нами поле для выпаса скота, принадлежащее общине и окруженное отдельными хозяйствами 21.

На карте мы можем выделить и другие группы хозяйств, образующие замкнутые «круги» и довольно правильные «полукружия». Это, например, две группы (II и III), находящиеся между кальдерой Сакрофано и Фламиниевой дорогой. Группа II имеет в центре «круга» довольно крупную возвышенность (относительно окружающего рельефа), около которой течет река. Горы, их вершины и хребты, обычно непригодные для земледелия, очень часто использовались под пастбищные угодья.

Ограничимся здесь лишь некоторыми примерами. Так, именно горным пастбищем является уже упоминавшаяся пограничная территория между Abella и Nola (Cippus Abellanus). Выпасаемый скот рекомендуется в жару загонять в тень скал 22, которые явно находятся на том же пастбище. Горы у Вар-рона – прекрасное пастбище, богатое травой 23, пастухи подбираются так, чтобы могли без труда передвигаться по горным тропам 24. Горные пастбища вообще упоминаются довольно часто 25.

Катон советует место под хозяйство, расположенное у горы 26. Варрон повторяет этот совет и дополняет его (расшифровывает): «sub radicibus montis silvestris villam ponat, ubi pastiones sint laxae» 27. Таким образом, вилла (хозяйственный комплекс) должна располагаться у подножия горы, поросшей лесом, и выполняющей роль пастбища. У Варрона козы в качестве пастбища предпочитают лесистые места («silvestribus saltibus» 28), свиньи едят желуди 29, (ясно, что в дубовых рощах), крупный скот также рекомендуется пасти «в рощах, где много кустарника и листвы» 30. Понятно, что так как гора сама по себе не принадлежит хозяину, то речь идет об общественном поле для совместного выпаса, вокруг которого хозяева и стремились располагать свои владения, что уже само по себе способствовало образованию «круговой» схемы размещения участков. Кроме того, близость к такой лесистой горе, выполняющей роль ager com-pascuus , означала удобство транспортировки дров и строительного материала в усадьбу.

При этом, однако, усадьба должна быть открыта здоровым ветрам 31, которые дуют на поле владельца («in agro flabunt» 32). Таким образом, и хозяйство, и само окружающее его имение должны находиться на небольшой возвышенности.

Именно таким условиям и удовлетворяют многие хозяйства II группы. Они расположены вокруг горы с рекой на небольших возвышенностях. С большой долей вероятности – перед нами сельская община, в известной мере сохранившая свою территориальную структуру.

На той же карте мы можем выделить, хотя и с меньшей достоверностью, и другие группы хозяйств, которые в той или иной мере соответствуют «круговой» схеме (см. рисунок). Следует заметить, что в центре таких фигур действительно имеются дороги и реки, либо сами они находятся на водоразделах, т. е. это места, наиболее подходящие для ager compascuus , который сам по себе является признаком сельской общины. Таким образом, мы можем говорить о том, что на карте явно выделяются отдельные общины.

Отличие от лигурийского образца заключается в том (об этом упоминалось выше), что здесь имеет место не скученное, а рассредоточенное расположение хозяйств, и потому ager compascuus разделяется не между общинами, а между этими хозяйствами. Действительно, сколь удобна такая схема для совокупности пагов, столь удобна она и для отдельных, поблизости друг от друга расположенных участков.

Это, однако, не исключает существование на Ager Veienatus и других полей для совместного выпаса, разделяемых уже между общинами, а не отдельными хозяйствами. Например, на нашей карте на эту роль может претендовать территория, находящаяся между уже упоминавшимися группами I, II и III (и соответственно могущая быть их общим полем). По ней также проходит горный хребет (восточный край кальдеры Сакрофано), ее охватывают две крупные дороги, здесь имеются реки, и на ней не обнаружено хозяйственных комплексов, относящихся ко II в. до н. э., которые свидетельствовали бы о том, что эта территория

находилась в этот период в частных руках (см. рисунок).

Подведем итоги. В последние годы, как уже было замечено выше, идет активный поиск новых объяснительных моделей. Наиболее значимым событием последних лет в связи с этим является выход сборника статей ряда основных европейских специалистов по аграрному вопросу, в котором были поставлены многие новые проблемы, а старые предстали в новом свете. Тем не менее проблемное поле аграрного вопроса не столь уж велико. Хотя исследователи высказывают самые различные точки зрения, эти взгляды укладываются в три основных направления: демография, проблема наличия свободных земельных ресурсов, а также проблема репрезентативности археологических данных и возможности использования их для построения объяснительных схем.

Попытки определить количественные параметры изменений в жизни Италии, происходивших во II в. до н. э., в значительной мере упираются в проблему репрезентативности числовых данных, предоставляемых источниками (также литературных), в результате научная дискуссия может приобретать черты схоластического спора. Археологические источники, при всей их перспективности, пока не дают нам сколько-нибудь целостной картины использования земли, изменений размеров участков, существует серьезная проблема датировок археологических материалов.

В целом ситуацию на данный момент можно определить как состояние научного поиска новых решений и подходов, а также попыток вовсе снять проблему аграрного вопроса для II в. до н. э. В настоящей статье, открывающей собой дискуссию на тему организации сельской общины в Италии II в. до н. э., мы хотели на основе новой интерпретации данных литературной традиции и археологических свидетельств предложить именно такой подход. На основе проанализированной информации мы пришли к следующим выводам. Источники позволяют установить факт существования в италийских общинах «круговой» структуры размещения хозяйств. При этом в качестве центра подобных кластеров выступает так называемый ager compascuus – важное средство организации землепользования италийских общин. Археологические исследования италийской сельской местности Ager Veien- tanus косвенно подтверждают наши выводы о «круговой» структуре.

TERRITORIAL ORGANIZATION OF A ITALO-ROMAN RURAL COMMUNITY

OF THE 2nd CENTURY BC

Список литературы Территориальная организация сельской римско-италийской общины II в. до н. э

- Cергеенко М. Е., Протасова С. И. Комментарий // Катон М. П. Земледелие. М., 1950. C. 124-215.

- Тельминов В. Г., Таможников А. В. «Решение Минуциев»: исторический контекст, перевод, комментарий // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2011. Т. 10, вып. 10: История. С. 141-147.

- Тельминов В. Г. О характере «неприкосновенных» земель по Аграрному закону Гая Гракха // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 8: История. С. 150-157.

- Frideriksen M. W. The Contribution of Archaelogy to the Agrarian Problem in the Gracchan Period // Dialoghi di archeologia. Rivista quadrimestrale d. da R. B. Bandinelli. Anno IV-V. Milano, 1971. № 2-3. P. 331-357.

- Gargola D. J. Tha Gracchan Reform and Appian's Representation of an Agrarian Crisis // People, Land, and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy 300 BC - AD 14. Mnemosyne. Supplements. Leiden, 2008. Vol. 303. P. 487-518.

- Sereni E. Comunità rurali nell'Italia antica. Roma: Edizioni Rinascita, 1955.

- Witcher R. Regional Field Survey and the Demography of Roman Italy // People, Land, and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy 300 BC - AD 14. Mnemosyne. Supplements. Leiden, 2008. Vol. 303. P. 273-303.