Территориальные особенности болот северной части Сым-Дубческого междуречья (Красноярский край)

Автор: Карпенко Л.В., Прокушкин А.С., Корец М.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 9, 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследована северная часть обширной болотной системы, залегающей на междуречье Сым-Дубчес. Описана растительность болот различного типа, установлена мощность торфяной залежи и ее стратиграфия. Выявлен генезис болот, их возраст и скорость аккумуляции торфа.

Междуречье сым-дубчес, зотинская вышка, болота, торф, генезис, возраст болот

Короткий адрес: https://sciup.org/14082604

IDR: 14082604 | УДК: 571.51+551.481.2

Текст научной статьи Территориальные особенности болот северной части Сым-Дубческого междуречья (Красноярский край)

Введение. Несмотря на проводившиеся ранее исследования болот в Приенисейской среднетаежной части Западной Сибири [1–3 и др.], они все еще остаются недостаточно изученными. Особенно это касается громадной болотной системы площадью около 100 тыс. га, почти сплошным плащом покрывающей междуречье Сыма и Дубчеса. Изучение болот этого района важно как в теоретическом, так и в практическом отношениях, так как они являются перспективными для освоения и рационального использования богатейших торфяно-болотных ресурсов Красноярского края.

Целью нашей работы являлось изучение болот в северной части междуречья (район с. Зотино). Перед нами стояли следующие задачи: выяснить геоморфологические условия залегания болот, определить преобладающие типы болот на территории исследований и дать их геоботаническое описание, выявить мощность торфяной залежи и ее стратиграфию, определить генезис, возраст болот и скорость аккумуляции торфа.

Территория исследований представляет собой водно-аккумулятивную зандровую равнину, которая сложена преимущественно разнозернистыми песками с гравием, галькой, иногда маломощными прослойками супесей. Первые надпойменные террасы речных долин р. Хойбы, Точеса и др. сложены породами более тяжелого гранулометрического состава – суглинками и глинами. Уровень грунтовых вод высок даже на суходольных участках. Величина поверхностного стока вследствие равнинности рельефа незначительна [4].

Северная часть междуречья расположена в зоне избыточного увлажнения и недостаточной тепло-обеспеченности. Средняя величина годового количества осадков, по данным метеостанции Ворогово – 650 мм, Ярцево – 667 мм. На теплый период года приходится 70% осадков. Средняя температура июля – плюс 18оC, января минус 23оC. Максимальная температура составляет плюс 37оС, минимальная минус 60оС [5].

Растительный покров водоразделов образован сильно обводненными болотами и озерами, среди которых разбросаны острова сосновых и темнохвойных лесов. В условиях пониженного рельефа развиты бруснично-лишайниковые и зеленомошные боры. На участках, граничащих с болотами и на понижениях среди суходольных лесов, широко распространены заболоченные и болотные олиготрофные кустарничково-сфагновые боры.

Объекты и методы исследований. Исследования проводились на базе Средне-Енисейского стационара Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (п. Зотино, Красноярский край), где в настоящее время осуществляются долгосрочные исследования отклика биогеохимических циклов экосистем среднетаежной подзоны на изменения климата (высотная мачта проекта ZOTTO).

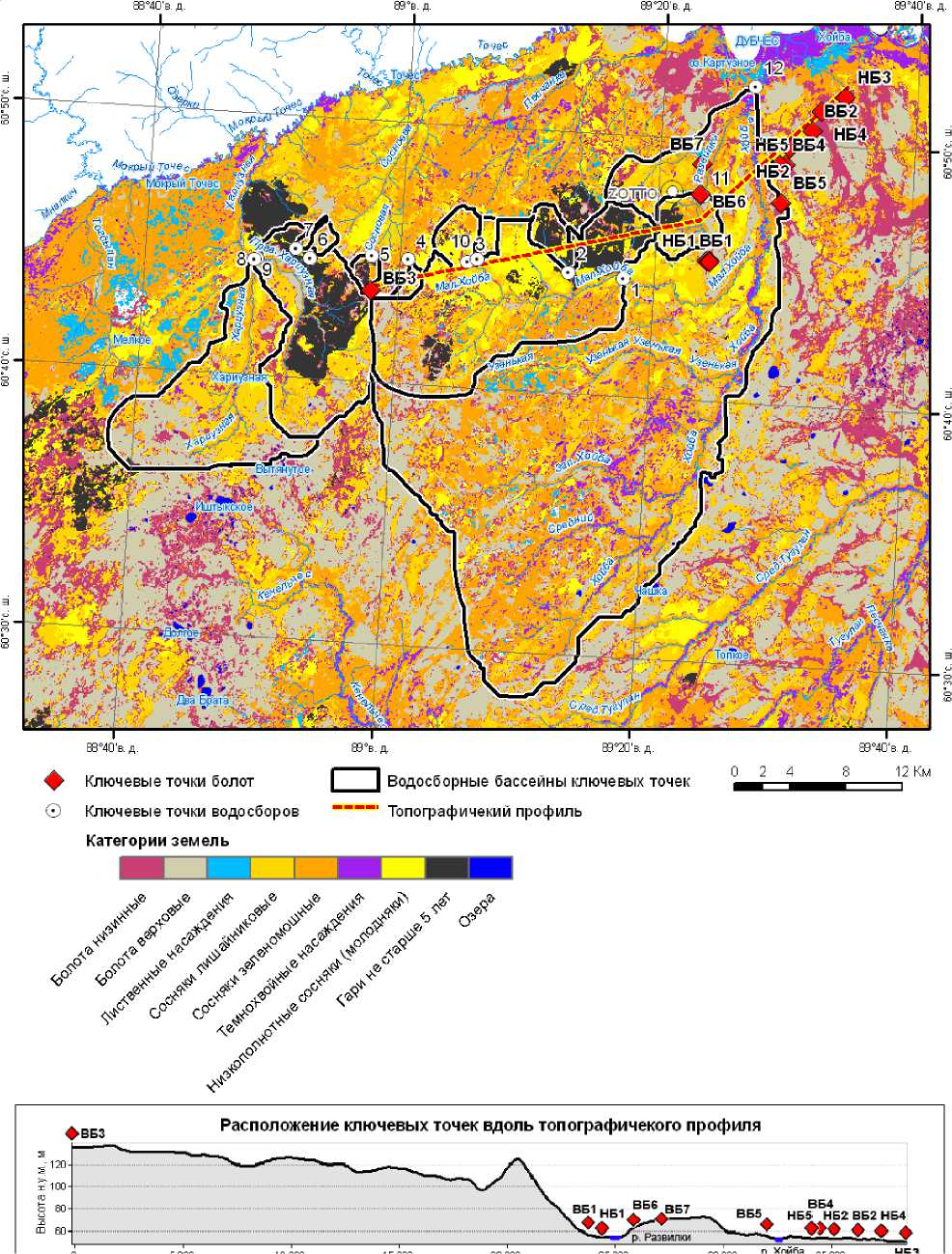

На основе данных дистанционного зондирования нами проведены маршрутно-стационарные исследования гидроморфных экосистем в пределах ключевых участков, расположенных в среднем и нижнем течении р. Дубчес (рис.) на водосборных бассейнах его левых притоков (р. Точес, Хойба и Песчанка).

Объектами исследований являлись болота различной геоморфологической приуроченности, различного типа, генезиса, интенсивности болотообразовательного процесса и современного состояния растительного покрова.

Во время двух полевых сезонов (2009–2010 гг.) было обследовано двенадцать болотных массивов, преимущественно олиготрофного и евтрофного типов питания. Были сделаны детальные геоботанические описания болотной растительности, а также при помощи бура с интервалом 25 см отобраны образцы торфа на определение стратиграфии торфяной залежи (100 проб) и абсолютного возраста по 14С (10 проб).

Латинские названия сосудистых растений даны по [6], листостебельных и сфагновых мхов – по [7, 8]. Анализ торфа проведен в соответствии с методиками, применяющимися в болотоведении: ботанический состав – по ГОСТ 28245-89 [9], степень разложения торфа методом микроскопирования [10]. Для идентификации растительных остатков в волокне торфа использовались атласы [11, 12]. Классификация видов торфа дана по [13].

Радиоуглеродное датирование торфа выполнено в институте геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, в лаборатории геологии и палеоклиматологии кайнозоя с.н.с., к.г.-м.н. Л.А. Орловой. Определение остаточной активности углерода выполнялось на QUANTULUS-1220 (Liquid Scintillation Counters). Для расчета возраста торфа использован период полураспада 14С, равный 5570 лет.

В таблице 1 приведена краткая характеристика объектов исследования.

Картосхема района исследований с расположенными на ней ключевыми точками вдоль топографического профиля

Таблица 1

|

Условное название разреза |

Географические координаты |

Фитоценоз |

Мощность залежи, см |

Лабораторный номер образца |

Абсолютный возраст, тыс. лет назад |

Вид торфяной залежи |

Скорость аккумуляции торфа, мм/год |

|

ВБ1 |

60о45′ с.ш. 89о24′ в.д. |

Грядово-мочажинноозерный комплекс |

200 |

СОАН-8106 |

2900±65 |

Смешанная топяная |

0,7 |

|

300 |

СОАН-8107 |

3705±140 |

1,2 |

||||

|

400 |

СОАН-8108 |

6225±130 |

0,4 |

||||

|

ВБ2 |

60о50′ с.ш. 89о31′ в.д. |

Олиготрофный сосново-кустарничковосфагновый |

150 |

– |

– |

Переходная топяная |

– |

|

ВБ3 |

60о43′ с.ш. 88о57′ в.д. |

Олиготрофный сосново-кустарничковосфагновый |

140 |

СОАН-8105 |

2245±100 |

Фускум |

0,6 |

|

ВБ4 |

60о49′ с.ш. 89о20′ в.д. |

Олигомезотроф-ный грядовомочажинный комплекс |

260 |

СОАН-8338 |

4195±70 |

Переходная лесо-топяная |

0,6 |

|

ВБ5 |

60о48′ с.ш. 89о30′ в.д. |

Олигомезотроф-ный сосново-кустарничковосфагновый |

130 |

СОАН-8333 |

4310±45 |

Смешанная лесо-топяная |

0,3 |

|

ВБ6 |

60о48′ с.ш. 89о23′ в.д. |

Олиготрофный сосново-кустарничковосфагновый |

200 |

СОАН-8335 |

5805±80 |

Комплексная |

0,3 |

|

ВБ7 |

60о49′ с.ш. 89о23′ в.д |

Олиготрофный сосново-кустарничковосфагновый |

225 |

СОАН-8337 |

5060±75 |

Фускум |

0,4 |

|

НБ1 |

60о45′ с.ш. 89о24′ в.д. |

Евтрофный осоково-сфагновый |

340 |

– |

– |

Низинная осоковая |

– |

|

ПБ2 |

60о49′ с.ш. 89о30′ в.д. |

Мезотрофный разнотравносфагновый |

125 |

– |

– |

Переходная топяная |

– |

|

НБ3 |

60о51′ с.ш. 89о34′ в.д. |

Евтрофный осоково-сфагновый |

140 |

СОАН-8334 |

3725±60 |

Низинная древесноосоковая |

0,4 |

|

НБ4 |

60о51′ с.ш. 89о32′ в.д. |

Евтрофный осоково-сфагновый |

130 |

– |

– |

Низинная осоковосфагновая |

– |

|

НБ5 |

60о49′ с.ш. 89о30′ в.д. |

Евтрофный осо-ково-гипновый |

225 |

СОАН-8336 |

2780±75 |

Низинная древесноосоковая |

0,8 |

Общая характеристика объектов исследования

Результаты и их обсуждение. Изучение растительного покрова болот в полевых условиях и с использованием космических снимков различного разрешения позволило выявить их общий характер, геоморфологическую приуроченность, отметить некоторые закономерности размещения гидроморфной растительности как по площади отдельных болот, так и в пределах одного болота в зависимости от его микрорельефа.

Выявлено, что в районе исследований наиболее широко распространены олиготрофные болота. Они залегают на первой и второй надпойменных террасах, а также на водоразделах в дренированных условиях рельефа. Установлено, что наиболее распространенными среди болот олиготрофного типа в районе Зотин-ской вышки являются выпуклые грядово-мочажинные комплексы и сосново-кустарничково-сфагновые (сосновые рямы).

В зависимости от размеров гряд и мочажин, соотношения занимаемой площади и степени увлажнения выделяются три варианта грядово - мочажинных комплексов: грядово-крупно-, грядово-средне-и грядово-мелко-мочажинные. Микрорельеф поверхности этих комплексов резко дифференцирован на гряды длиной 1,5–2,0 м и шириной 1,5 м и мочажины длиной до 10,0 м и шириной около 5,0 м. Наиболее увлаж- ненным из них является грядово-крупно-мочажинный комплекс. Краткая характеристика растительного покрова трех вариантов грядово-мочажинного комплекса и их основных отличий приведена в таблице 2. На грядах в древесном ярусе всех трех вариантов редко встречается сосна болотной формы – Pinus sylvestris L. f. uliginosa и P. sylvestris f. willcommii, на дренированных участках растет кедр (Pinus sibirica L.); кустарничковый ярус более обводненных участков болота образован миртом болотным (Chamaedaphne calyculata (L.) Moench.), подбелом (Andromeda polifolia L.), в менее обводненных доминируют багульник (Ledum palustre L.), голубика (Vaccinium uliginosum L.) В травяном покрове гряд преобладают пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum L.) и морошка (Rubus chamaemorus L.). В примеси встречается осока топяная (Carex limosa L.) и очеретник белый (Rhynchospora alba (L.) Vahl.). Моховый ярус гряд почти на 100% образован Sphagnum fuscum (Schmp.) Klingrr. с редкими вкраплениями S. angustifolium (Russ.). На вершинах гряд среди сфагновых мхов встречается примесь зеленых мхов и пятна лишайников – Cladonia alpestris, C. rangiferina, Cetraria is-landica и др. Низкие кочки между грядами довольно сильно увлажнены и образованы S. magellanicum Brid., S. rubellum Wils.

Растительный покров мочажин состоит из редкого травяного яруса, доминантом которого, в зависимости от их обводненности, являются шейхцерия ( Scheuchzeria palustris L.), осока топяная или пушица стройная ( Eriophorum gracile Koch . ). Моховый ковер, как правило, представлен сплавинами, образованными гипергидрофильными сфагновыми мхами – S. majus (Russ.) C. Jens. , S. balticum (Russ.) C. Jens. , S. papillosum Lindb. , S. obtusum Warnst. с небольшой примесью гипновых мхов.

Растительный покров трех вариантов грядово-мочажинных комплексов

Таблица 2

|

Вариант комплексов |

Гряды |

Мочажины |

||

|

Грядовокрупномочажинный |

Ярус |

Ярус |

||

|

Травянокустарничковый |

Моховолишайниковый |

Травянокустарничковый |

Моховый |

|

|

Кустарнички : мирт болотный, подбел белолистник, багульник болотный, реже береза карликовая. Травы: пушица влагалищная, осока топяная, пухонос дернистый, морошка приземистая, росянка круглолистная |

Мхи – доминант : Sph. fuscum, вкрапления : Sph. angusti-folium; Sph. magel-lanicum, Pleurozium schreberi, Au-lacomnium palustre. Печеночные мхи : Mylia anomala. Лишайники : Cladonia alpestris, C. rangiferina, Cetraria islandica и др. |

Кустарнички: клюква болотная. Травы: шейхцерия болотная, пушица стройная, осоки: топяная, вздутая, волосистоплодная, малоцветковая, очерет-ник белый, пухонос дернистый, росянка английская |

Мхи : Sph. balticum, Sph. majus, Sph. papillosum, Sph. obtusum, Drepano-cladus fluitans |

|

|

Грядовосреднемочажинный |

Кустарнички : мирт болотный, багульник болотный, береза карликовая, голубика, клюква болотная. Травы: пушица влагалищная и стройная, хвощ болотный |

Мхи: Sph. fuscum, Sph. magellanicum, Sph. angustifolium. Лишайники : Cladonia alpestris, C. rangiferina |

Травы : шейхцерия болотная, осоки: топяная, струннокоренная, хвощ болотный, подбел бело-листник, нардосмия холодная |

Мхи : Sph. balticum, Sph. obtusum, Sph. majus, Sph. papillosum, Drepanocladus flui-tans, Drepano-cladus vernicossus |

|

Грядово-мелкомочажинный |

Кустарнички: мирт болотный, багульник болотный, подбел белолистник, клюква болотная и мелкоплодная. Травы : пушица влагалищная, пухонос дернистый |

Мхи: Sph. fuscum, Sph. magellanicum, Sph. angustifolium, Sph. rubellum |

Кустарнички: мирт болотный, подбел белолистник. Травы: пушицы влагалищная и стройная, осока топяная, пухонос дернистый, росянка английская |

Мхи: Sph. balticum, Sph. majus., Sph. jensenii, Sph. papillosum |

Сосново-кустарничково-сфагновые болота (рямы) характерны для наиболее дренированных участков района исследований. Питание таких болот исключительно атмосферное. Грунтовые воды расположены на 20–30 см ниже уровня поверхности. Микрорельеф образуют бугры и кочки, размеры которых на разных участках болот варьируют от 60–80 см, диаметр – 150–250 см, длина – 2–3 м. На их долю приходится 60–70% поверхности. Мочажины и межкочечные понижения занимают до 40% поверхности. Размер мочажин варьирует от 2х3 до 5х10 м, но чаще встречаются небольшие по площади.

Для болот этого типа характерен разреженный древесный ярус из сосны болотной формы высотой 2– 4 м и диаметром 5–15 см. Деревья сильно угнетены и покрыты эпифитами. Встречается подрост сосны и кедра высотой до 50 см.

Травяно-кустарничковый ярус гряд беден в видовом отношении. На высоких частях гряд густые заросли образуют мирт болотный и багульник, степень покрытия которыми не менее 70%. В небольшом количестве встречаются осоки нитевидная ( Carex lasiocarpa Ehrh.) и вздутая ( C. inflata Huds.), подбел, морошка , клюква ( Oxycoccus quadripetalus Gilib.), росянка круглолистная ( Drosera rotundifolia L). У основания гряд растут подбел, морошка, клюква, встречается шейхцерия и росянка. На некоторых грядах единично произрастает пушица влагалищная.

Моховый ярус гряд имеет 100% покрытия. Высокие гряды и бугры образованы S. fuscum с вкраплениями S. angustifolium, S. magellanicum и Pleurozium schreberi Mott . На низких кочках доминируют S. magellan-icum и S. rubellum. Между ними встречаются небольшие пятна лишайников родов Cladina и Cetraria , занимающие 3–5% поверхности.

Изреженный травяной покров мочажин образуют растущие в воде осоки струннокоренная ( Carex chordorrhiza Ehrh.) и топяная, а также шейхцерия. По периферии мочажин редко встречаются подбел, мирт, клюква мелкоплодная ( Oxycoccus microcarpus Turcz.) и росянка английская ( Drosera anglica Huds.). Невысокие кочки среди мохового ковра образует пушица влагалищная.

Моховый ярус имеет 80% покрытия. В центральной части мочажин доминирует S. jensenii, по окрай-кам встречаются S. angustifolium, S. magellanicum, S. apiculatum H. Linb . В центре мочажин, как правило, находится открытое водное зеркало или пятна голого торфа.

Евтрофные (низинные) болота широко распространены на высокой пойме Енисея, Хойбы и Дубчеса и представлены древесными и травяными болотами. Нами исследованы только открытые травяные болота. Эти болота заняты преимущественно осоково-гипновым, разнотравно-гипновым и осоково-сфагновым фитоценозами.

Осоково- гипновый фитоценоз широко распространен на низинных болотах высокой поймы Енисея. Микрорельеф таких болот развит слабо и образован плоскими моховыми подушками высотой 0,2 м и диаметром до 2,0 м, которые занимают 10–20% поверхности. На повышенных элементах рельефа редко растут карликовая береза и багульник. Травяной ярус образуют осоки – волосистоплодная, топяная, струннокоренная, а также шейхцерия болотная, пушица стройная, вахта ( Menyanthes trifoliata L.), сабельник ( Comarum palustre L.) и др . Встречается клюква болотная. Микропонижения сильно увлажнены, в них обильна пузырчатка обыкновенная ( Utricularia vulgaris L.). Моховый покров подушек образует S. Warnstorfii Warnst. c вкраплениями Aulacomnium palustre Schwaegr. и Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske . В сильно обводненных мочажинах доминируют гипновые мхи – Drepanocladus vernicosus Warnst. , D. fluitans Warnst. , D. lycopodioides Warnst. с вкраплениями Meesia triquetra Aongstr . и Calliergon stramineum Kindb.

Разнотравно-гипновый фитоценоз по местонахождению и флористическому составу близок предыдущему. Отличается преобладанием в травяном покрове, помимо осок, болотного разнотравья – хвоща топяного ( Equisetum fluviatile L.), вейника незамечаемого ( Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Beauv.), наумбур-гии кистецветной ( Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichb.), камнеломки болотной ( Saxifraga hirculus L.) и др.

Осоково-сфагновый фитоценоз распространен реже предыдущих и встречается на болотах в долине р. Хойбы и ее многочисленных безымянных ручьев в условиях питания мягкими грунтовыми водами со значительным уклоном поверхности. Микрорельеф таких болот слабо волнистый, образован сфагновыми кочками высотой 0,1–0,2 м. Травяной ярус образуют осоки – волосистоплодная, вздутая, струннокоренная, двутычинковая ( Carex diandra Schranr.) и др. Изредка встречается вахта, сабельник, кипрей ( Epilobium palustre L.) и мытник ( Pedicularis palustris L.). В моховом ярусе доминирует S. centrale C. Jens., между кочек встречаются S. subsecundum Nees., S. fallax (Klinggr.), S. obtusum и др.

Генезис и возраст болот. Генезис болот междуречья связан как с заторфовыванием мелководных водоемов и ложбин стока, так и с заболачиванием суходолов. Поэтому болота, приуроченные к различным геоморфологическим уровням, по генезису, характеру растительного покрова, строению торфяной залежи имеют некоторые отличия. Рассмотрим генезис верховых глубокозалежных (4,0 м) болот на примере болотного массива (ВБ1), в настоящее время занятого грядово-мочажинным комплексом. Из торфяной залежи этого болота на глубинах 4,0, 3,0 и 2,0 м были отобраны образцы торфа для радиоуглеродного датирования по 14С. Их абсолютный возраст равен, соответственно, 6225 ± 130 лет назад (л.н.) (СОАН-8107), 3705 ± 140 л. н. (СОАН-8107) и 2900 ± 65 л.н. (СОАН-8106).

Датировка придонного слоя торфа свидетельствует о том, что образование болота на месте бурения залежи началось в первой половине атлантического периода. В строении торфяной залежи отчетливо прослеживаются три стадии ее развития. Придонные слои залежи (4,0–3,0 м) образованы низинными торфами топяного и лесо-топяного подтипов, травяной и древесно-травяной групп и представлены двумя видами торфа – травяным и древесно-травяным. Время аккумуляции торфа – 6225–3705 л. н.

На глубине 3,0 м низинная залежь сменяется переходной. Она сложена топяными торфами травяномоховой группы и представлена одним видом торфа – травяно-сфагновым . Время его отложения 3705– 2900 л. н.

Начиная с глубины 2,0 м и до самой поверхности болота, залежь сложена верховыми топяными торфами моховой группы и представлена двумя видами торфа – медиум и фускум торфом . Время образования залежи – 2900–0 л. н.

Как следует из ботанического состава торфа, заболачивание началось путем зарастания мелководного водоема или старицы евтрофными травяно– и осоково-сфагновыми фитоценозами. Растительность болота имела пестрый состав, о чем свидетельствует растительное волокно торфа. Оно образовано остатками мезо-евтрофных сфагновых мхов Sph. Warnstorfii, S. obtusum, S. magellanicum , на долю которых приходится 20% волокна и гипновых мхов – Drepanocladus spp. – 10%. Преобладают же в волокне торфа травянистые остатки, которые в сумме составляют 70%, из них осоки – дернистая, топяная, волосистоплодная – 30%, шейхцерия – 10%, рогоз – 10%, хвощ – 10%, вахта – 10%. В примеси встречается очеретник белый и пухонос дернистый. В результате отмирания растительности образовался слой травяного торфа мощностью 0,5 м, степень разложения которого очень высокая – 45%.

Стратиграфия торфяной залежи на глубине 3,5–3,0 м свидетельствует о том, что вероятно, из-за уменьшения обводненности болота топяной травяно-сфагновый фитоценоз сменился древесно-травяным с хорошо развитым болотным разнотравьем. В волокне торфа древесные остатки коры и древесины березы, ивы, ольхи составляют 20%. Из травянистых растений встречаются остатки шейхцерии, осок, пушицы, хвоща, количество которых составляет около 60%. Моховая часть волокна (20%) образована сфагновыми мхами Sph. Warnstorfii, S. obtusum. В качестве небольшой примеси в волокне присутствуют остатки гипновых мхов. Таким образом, низинная стадия развития болота продолжалась довольно долго – 2520 лет, а скорость торфонакопления была относительно невысокой – 0,39 мм/год. За это время отложился слой древесно-травяного торфа мощностью 0,5 м. Средняя степень его разложения – 30%.

Со времени 3705 л. н., как отмечалось выше, болото перешло в переходную фазу своего развития. Ботанический анализ торфа свидетельствует о том, что в это время на болоте были развиты мезотрофные шейхцериево- и осоково-сфагновые с примесью пушицы и вахты фитоценозы. Растительное волокно торфа образовано сфагновыми мхами, преимущественно Sph. fuscum и S. magellanicum (30%), а также остатками мезотрофных и евтрофных травянистых растений: шейхцерии, осок, пушицы, вахты. Древесные остатки березы и ивы составляют не более 5%. Степень разложения торфа средняя и составляет 20%. Эта стадия развития болота продолжалась всего 805 лет. Однако скорость торфонакопления в этот период была очень высокой – 1,24 мм/год, что способствовало отложению мощного (1,0 м) слоя переходного травяносфагнового торфа.

На суббореально-субатлантическом контакте – 2900 л.н. болото вступило в олиготрофную фазу своего развития. В ее начале (2,0–1,75 м) на смену шейхцериево- и осоково-сфагновым фитоценозам приходят сфагновые с доминированием в моховом покрове Sphagnum magellanicum, в результате чего отложился маломощный слой одноименного торфа, волокно которого на 70% состоит из этого вида мха. В значительно меньшем количестве (15%) в торфе встречаются остатки S. fuscum и S. angustifolium.

В результате дальнейшего развития болота на его поверхности появились и широко распространились олиготрофные грядово-мочажинные комплексы, растительность которых была образована на грядах сосново-кустарничково-сфагновыми группировками с доминированием мохового покрова из Spagnum fuscum, в примеси S. angustifolium, S. magellanicum, S. rubellum, а в мочажинах – пушицево-сфагновыми. Об этом говорит состав волокна торфа на глубине 1,75–1,25 м, который на 90% образован одноименными оли-го-мезотрофными сфагновыми мхами. Далее, вероятно с усилением дренированности поверхности, на болоте доминирующим становится фускум-фитоценоз, для которого был характерен разреженный угнетенный древесный ярус с абсолютным преобладанием на грядах и кочках Spagnum fuscum. Доказательством этому является состав растительного волокна верхнего (1,25–0 м) слоя торфа, который на 100% образован одноименным торфом. В общей сложности, за время нахождения болота в олиготрофной стадии, отложился слой фускум-торфа мощностью 2,0 м. Скорость его аккумуляции была довольно высокой для верхового болота и составляла 0,68 мм/год.

Другие верховые болота (ВБ3, ВБ4, ВБ5, ВБ6, ВБ7) образовались сравнительно недавно (в суббореальный и субатлантический периоды голоцена), о чем свидетельствует их возраст (см. табл. 1). Поэтому они большей частью мелкозалежные – 1,3–2,0 м и развивались иначе. Генезис болот начинался с лесной стадии, далее развитие болот шло по мезотрофному типу, о чем свидетельствуют придонные и срединные слои переходного древесно-травяного или древесно-осокового торфов. Затем очень быстро эта фаза сменилась олиготрофной и на болоте стали доминировать ангустифолиум, магелланикум или фускум фитоценозы.

На генезис открытых низинных болот , исследованных нами, вероятно, повлияло их геоморфологическое положение. Они залегают преимущественно в пойме Енисея или на его первой надпойменной террасе, которая заливается паводковыми водами, несущими большое количество ила и других примесей. Болота развивались по низинному типу с момента их образования и в настоящее время они находятся в этой же стадии. Сукцессии растительных группировок почти всех исследованных болот (НБ3, НБ4, НБ5) происходили следующим образом: евтрофная древесно-травяная или древесно-осоковая → осоковая → травяная → евтрофная сфагновая. Некоторые из низинных болот (НБ2) в настоящее время перешли в мезотрофную фазу своего развития вследствие смены питания мягкими грунтовыми водами на атмосферные, о чем свидетельствуют поверхностные слои торфа, сложенные сфагновым переходным торфом. Исследованные болота имеют субатлантический или суббореальный возраст (2780 ± 75 и 3725 ± 60 л. н.), поэтому мощность их торфяной залежи не велика и варьирует от 1,25 до 2,25 м. А скорость аккумуляции торфа колеблется от 0,8 до 0,4 мм/год.

Далее более подробно рассмотрим генезис низинного кустарничково-осоково-сфагнового болота (НБ1), имеющего наиболее мощную залежь (3,4 м) . К сожалению, у нас нет данных по абсолютному датированию этого торфяника, но его возраст можно подсчитать эмпирически, используя данные по средней скорости прироста торфа в среднетаежной подзоне Западной Сибири, которая составляет 0,57 мм/год [14]. В результате расчетов оказалось, что возраст этого болота равен 6 140 л. н., т.е. оно образовалось примерно в то же время, что и описанное ранее верховое болото ВБ1.

Характерной особенностью строения залежи этого болота является довольно однородный видовой состав генетических пластов, присутствие в растительном волокне торфа значительного количества остатков осок. По классификации торфов [13], залежь относится к низинному типу, лесо-топяному и топяному подтипам, древесно-травяной, травяной и травяно-моховой группам. Она имеет трехслойное строение: нижняя часть залежи (3,5–3,0 м) сложена древесно-травяным торфом. Вышележащий слой (3,0–0,25 м) почти полностью образован осоковым торфом. И маломощный моховый очес (0,25–0 м) образован сфагновыми мхами с примесью шейхцерии и осок.

По данным ботанического анализа торфа, растительность болота претерпела три стадии смен. Древесно-травяной торф, слагающий придонные слои залежи, сформировался на месте травяного фитоценоза с угнетенным древесным ярусом из березы, в подлеске которого произрастали ольха и ива. Об этом свидетельствуют древесные остатки торфа в количестве 30%, которые состоят из коры и древесины березы, ольхи и ивы. В растительном волокне торфа доминируют остатки пушицы влагалищной, которые составляют 40%. Из разнотравья в количестве 10% в волокне торфа присутствуют осоки, вахта, хвощ топяной. В качестве незначительной примеси в торфе встречаются остатки рогоза и зеленых мхов. Степень разложения торфа высокая – 40%.

Вышележащий мощный слой осокового торфа сформировался осоковыми фитоценозами, произраставшими на болоте в условиях обильного увлажнения. Основная масса его волокна состоит из остатков осок волосистоплодной, топяной, вздутой, шаровидной , на долю которых приходится 40–85%. Остатки других трав – пушицы, шейхцерии, вахты, хвоща в незначительном количестве, но постоянно, присутствуют в волокне торфа. Древесные остатки в виде коры березы и ивы встречаются в количестве не более 10%. Степень разложения нижних слоев торфа равна 35–25%, в верхних слоях залежи ее величина уменьшается до 20–10%.

Поверхностный слой (моховый очес) отложился осоково-сфагновым фитоценозом, который развивался в условиях обильного водного питания слабоминерализованными водами. Основная масса волокна (40%) сложена мезо-евтрофными сфагновыми мхами – Sphagnum jensenii, S. apiculatum, S. obtusum, S. angustifoli- um. Из травянистых растений в очесе встречаются остатки шейхцерии (30%), осок – волосистоплодной, топяной, вздутой, шаровидной – 20%. В незначительном количестве присутствует кора ивы (10%). Степень разложения очеса низкая и составляет 10,0%.

Заключение . Болотообразование в северной части междуречья Сым-Дубчес началось около 6 тыс. л. н. Средняя скорость торфонакопления в атлантическом периоде составляла 0,4, в суббореальном – 1,2, а в субатлантическом – 0,3–0,7 мм/год. Генезис болот района исследований, их стратиграфия, физикохимические показатели торфа значительно различаются и зависят в основном от типа питания и геоморфологической приуроченности. Установлено, что в районе Зотинской вышки наиболее широко распространены олиготрофные и евтрофные болота. Мощность торфяных залежей колеблется от 1,2 до 4,0 м. Они сложены преимущественно торфами лесо-топяной и топяной группы, характеризуются средней и высокой степенью разложения, низкой зольностью и высокой влажностью. Анализ полученных сведений о болотах северной части междуречья позволит более точно оценить запасы и качество торфа в районе исследований, разработать научные основы рационального и эффективного использования торфяных ресурсов и вовлечения их в экономику Красноярского края. А близкое местонахождение исследованных торфяных месторождений к крупному населенному пункту, расположенному на берегу Енисея, может значительно облегчить процесс их освоения.