Территориальные проблемы инновационного развития сырьевой экономики

Автор: Васильцов Виталий Сергеевич, Васильцова Вероника Михайловна, Кутепова Мария Викторовна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Экономика территорий

Статья в выпуске: 3 (33), 2016 года.

Бесплатный доступ

Наблюдаемые диспропорции в инновационной и экономической активности регионов России могут усилиться при ортодоксальном подходе к обоснованию и внедрению инновационных кластеров без учета участия в реализации кластерной инициативы всех или большинства регионов, выращивающих образованные научно-исследовательские и профессиональные кадры, готовые разрабатывать и потреблять инновации на рыночных принципах, поставлять их на рынок труда и рынок инноваций. Анализ социально-экономических показателей развития регионов, в том числе и сырьевых, показывает, что экономические и инновационные результаты остаются скромными, неравномерность развития не сокращается. В статье доказывается необходимость пересмотра федеральных и местных инициатив, направленных на обеспечение региональной интеграции и сокращение диспропорций в развитии региона. Предлагаются пути активизации усилий в продвижении к устойчивому росту экономики территории на инновационной инклюзивной основе, предполагающей при разработке и реализации региональной экономической политики необходимость включения интересов и потенциала других регионов при определении стратегии эффективного развития. Предпринята попытка проработки методов инклюзивной активизации региональных инициатив для оптимизации темпов экономического роста и снижения неоднородности инновационного развития российских регионов. Предлагается институциональная модель создания благоприятных условий для обеспечения роста экономики всех регионов страны на основе перераспределения между ними отдельных элементов потенциала инновационного развития сырьевого сектора, формирования региональных Бирж трансферта технологий и Федерального интерфейса рынка инноваций.

Сырьевая зависимость, импортозамещение, региональные диспропорции, инклюзивность региональной политики, региональные биржи технологий, "открытые" инновации, федеральный интерфейс рынка инноваций, инновационная гиперконкуренция

Короткий адрес: https://sciup.org/14746429

IDR: 14746429 | УДК: 332.12

Текст научной статьи Территориальные проблемы инновационного развития сырьевой экономики

КУТЕПОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА студентка выпускного курса кафедры организации и управления

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Наблюдаемые диспропорции в инновационной и экономической активности регионов России могут усилиться при ортодоксальном подходе к обоснованию и внедрению инновационных кластеров без учета участия в реализации кластерной инициативы всех или большинства регионов, выращивающих образованные научно-исследовательские и профессиональные кадры, готовые разрабатывать и потреблять инновации на рыночных принципах, поставлять их на рынок труда и рынок инноваций. Анализ социально-экономических показателей развития регионов, в том числе и сырьевых, показывает, что экономические и инновационные результаты остаются скромными, неравномерность развития не сокращается. В статье доказывается необходимость пересмотра федеральных и местных инициатив, направленных на обеспечение региональной интеграции и сокращение диспропорций в развитии региона. Предлагаются пути активизации усилий в продвижении к устойчивому росту экономики территории на инновационной инклюзивной основе, предполагающей при разработке и реализации региональной эконо- мической политики необходимость включения интересов и потенциала других регионов при определении стратегии эффективного развития. Предпринята попытка проработки методов инклюзивной активизации региональных инициатив для оптимизации темпов экономического роста и снижения неоднородности инновационного развития российских регионов. Предлагается институциональная модель создания благоприятных условий для обеспечения роста экономики всех регионов страны на основе перераспределения между ними отдельных элементов потенциала инновационного развития сырьевого сектора, формирования региональных Бирж трансферта технологий и Федерального интерфейса рынка инноваций.

Сырьевая зависимость, импортозамещение, региональные диспропорции, инклюзивность региональной политики, региональные биржи технологий, «открытые» инновации, федеральный интерфейс рынка инноваций, инновационная гиперконкуренция.

Многолетние усилия государства, направленные на преодоление национальной экономикой России сырьевой зависимости на основе интеграции с экономически развитыми европейскими государствами и США, приобрели центростремительный вектор, закрепленный стратегией замещения импорта, с одной стороны, и дополняемый расширением экономических связей со странами Евразии, с другой стороны.

Отметим, что политика импортозаме-щения активно применялась в последние десятилетия ХХ в. и в начале ХХI в. многими странами, такими как Аргентина, Бразилия, Боливия, Индонезия, Мексика, Тунис, Турция, Уганда, Чили, Ямайка. При том, что объем востребованных на внутреннем рынке товаров при этом увеличивался, экспорт этих товаров становился невозможным, а страны попадали в технологическую зависимость от экспортеров, что привело к отказу стран от политики замещения импорта [1]. Есть положительные примеры использования политики импортозамещения в истории России. Например, в нефтяной промышленности 90-х гг. XIX в. в соответствии с рекомендациями Д.И. Менделеева были созданы условия для активизации инновационного развития страны за счет повышения таможенных пошлин на импорт керосина при одновременном их сниже- нии на ввозимое нефтедобывающее и перерабатывающее оборудование. За счет этого А. Нобель, Ф. Ротшильд и ряд других бизнесменов приступили к переработке нефти в районе Баку, и подешевевший российский керосин вытеснил американских конкурентов с внутреннего и мирового рынков [11].

Однако в настоящее время реализация политики замещения импорта в нашей стране грозит усилением неравенства инновационного и социально-экономического развития регионов вследствие того, что в ее основу положена концепция кластеризации. Упомянутая концепция исходит из того, что в условиях глобализации регионы большинства стран транслируют неравномерное территориальное развитие – одни регионы прорываются вперед, остальные содержатся за счет отчислений в бюджет от доходов регионов-лидеров. Последние являются кластерами, образующими региональные точки экономического роста. При этом не в полной мере учитываются временной лаг существования передовых позиций кластерного «локомотива» (непредсказуемый и укорачивающийся в инновационной экономике) и последствия «выключения» кластерообразованного региона из локомотивного ряда. А последствия эти должны изучаться и методически прорабатываться. Например, кластер компании

«НОКИЯ» в Финляндии, утратив актуальность, переместился в потенциально коррупционную зону, где оставшийся после реструктуризации кластера чиновничий аппарат «делит» между собой территории, пытаясь приватизировать или перепродавать высвобождающиеся из-под индустриальной загрузки земли и мощности. В свете перечисленных проблем необходимость выравнивания диспропорций инновационного и социально-экономического развития регионов России на сегодняшний день требует глубокой научной проработки.

На текущий момент в нашей стране насчитывается 85 субъектов федерации: 22 республики, 46 областей, 9 краев, 3 города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), одна автономная область и 4 автономных округа [13]. Официально не существует деления их на сырьевые и несырьевые. Но в научных исследованиях подобное деление имеет место. Например, Н.Н. Михеева, исходя из рейтинга регионов РФ в зависимости от доли добычи сырья в структуре ВРП, выделяет 22 сырьевых региона [10]. В этот перечень не входят ресурсные регионы, включающие обрабатывающий и сервисный сектор. Еще более специфически подходит к классификации сырьевых регионов И.Н. Ильина, использовавшая в качестве критерия выделение тридцатипроцентной и более высокой доли валовой добавленной стоимости добычи сырья в ВРП. Ею были выделены на основе названного критерия 11 сырьевых регионов РФ:

– Республика Коми (35,1%);

– Архангельская область (30,2)%;

– в т. ч. Ненецкий автономный округ (78,5%);

– Оренбургская область (36,9%);

– Тюменская область (52,2%);

– в т. ч. Ханты-Мансийский автономный округ (67,2%);

– Ямало-Ненецкий автономный округ (48,3%);

– Кемеровская область (35,1%);

– Республика Саха (Якутия) (43,7%);

– Сахалинская область (60,9%);

– Чукотский автономный округ (41,8%) [5].

В работах Л.И. Власюк и О.В. Деминой к эффективным отнесено 10 регионов, в которых добыча полезных ископаемых – один из основных видов деятельности: республики Коми, Татарстан и Удмуртия, Архангельская, Оренбургская, Тюменская, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ [3].

В приведенных перечнях преобладают нефтегазовые регионы, в которых уровень и темпы социально-экономического развития, в том числе и инновационного, намного превышают среднестатистический уровень регионального экономического роста и приростных характеристик страны в целом. Нефтегазовые регионы обеспечивают около 26% ВВП и 40% бюджетных поступлений [8]. В ряде нефтегазовых регионов и территориях по добыче особо ценного сырья мезоэкономические показатели сравнимы с данными по европейским странам. Так, в Чукотском автономном округе в 2014 году ВРП на душу населения составил 925 412 руб., что на момент исследования соответствовало значениям подобного показателя в ЕС (32900 долл. США).

Известно и то, что столичные и нефтегазовые регионы России отличаются повышенными параметрами привлечения инвестиций и квалифицированных трудовых ресурсов, что определяет их лидирующее положение по значению социально-экономических показателей. При этом в сырьевых регионах наблюдается повышенная стоимость содержания инфраструктуры из-за сложных природноклиматических условий [2].

Специфика отечественного минерально-сырьевого комплекса состоит в наличии самого крупного в мире природного потенциала, использование которого прямо или косвенно осуществляется на основе функционирования территориально-производственных комплексов, доставшихся от командно-административной системы управления. Основной проблемой развития сырьевого сектора России в последние десятилетия является поиск эффективных методов приспособления к новым мировым и страновым условиям хозяйствования, к которым наряду с участившимися и сложно прогнозируемыми кризисными явлениями следует отнести необходимость перехода от технологий истощения месторождений сырья к инновационным технологиям растущей добычи. В целом технологии добычи относятся к наиболее длительным (10 – 20 лет и более) процессам организации производства, им присущи традиционность и инерционность.

Для начала освоения крупных или группы разнозапасных месторождений характерно «разрастание» компаний – горизонтальная, а чаще вертикальная интеграция на основе одной формы собственности, с участием государства. При этом на территории разработки природных ископаемых формируются моногорода, а вокруг них – территориально-промышленные комплексы (ТПК). Поэтому в настоящее время наблюдается инерционное воссоздание хозяйствующих субъектов, действующих на основе использования эффекта от масштабов производства в ущерб гибким производственным системам.

Рыночными преемниками ТПК стали минерально-сырьевые центры социально-экономического развития (ЦЭР). К наиболее характерным ЦЭР относятся Стрельцовский ураново-рудный комплекс, Норильский медно-никелевый комплекс, газовый Уренгойский район, промышлен- ный район Самотлорского нефтяного комплекса, Нижневартовский район и другие ТПК советского времени.

При обострении проблемы пропорциональности межрегионального развития национального хозяйства ЦЭР являются точками роста национальной экономики, миссия которых состоит в обеспечении выхода других регионов из депрессивного состояния для обеспечения соблюдения геополитических интересов страны. Сегодня основная часть доходов от недропользования поступает в федеральный бюджет. Принятая национальная стратегия кластерного развития перенаправляет большую часть этих поступлений обратно – в создаваемые сырьевые кластеры. Прогрессивность кластеризации, на наш взгляд, состоит в инновационной реструктуризации ЦЭР, заключающейся, прежде всего, во включении в социально-экономическую структуру сырьевых регионов научно-исследовательских и конъюнктурносбытовых организационных институтов.

Однако, во-первых, это не всегда возможно из-за удаленности и климатической отягощенности большинства сырьевых регионов, во-вторых, вызывает опасение то, что эти позиции значительно ухудшаются в несырьевых регионах. В условиях экономики знаний этим регионам угрожает стерилизация образовательного и научно-исследовательского потенциала из-за сокращения количества школ, вузов и научно-исследовательских структур. Принцип поляризации регионального развития, декларируемый федеральным центром как несомненный императив и поддерживаемый рядом ученых [6], видится нам сомнительным в условиях деиндустриализации, повторяющихся кризисов и неблагоприятных международных тенденций.

Поэтому при разработке и реализации региональной инновационной политики все более актуальным становится прин- цип «инклюзивности». Необходимость применения этого принципа в практике управления инновационной активностью регионов основана на возможности учета территориальной специфики институциональных изменений, заключающейся, на наш взгляд, в императиве регионального регулирования эффективности при одновременном государственном контроле над использованием недр, которые являются национальной собственностью [7].

Категория «инклюзивности» (лат. incluso – включаю, заключаю) применительно к экономическому развитию в целом используется в последние годы все чаще и чаще. Она активно применяется в документах территориальных и отраслевых надгосударственных (ООН), межгосударственных (ЕС, АТP) и негосударственных объединений (ОБСЕ), а также в материалах национальных и региональных экономических стратегий большинства стран мира [12]. При этом ряд авторов противопоставляет инклюзивность реформированию, настаивая на том, что модернизация как проявление реформирования – это революционный путь экономического роста, в котором нет места преемственности и эволюционности. На наш взгляд, это совсем не так.

Сущность инклюзивности, так же как и эволюционности, не столь радикальна и ортодоксальна, так как исходя из гегелевской методологии «отрицания отрицания» процесс развития эффективен лишь тогда, когда соблюдается единство поступательности (направление) и преемственности (наполнение содержания) развития при его нелинейном характере. Следует помнить, что то, что было, отрицается сначала полностью, а затем происходит переосмысление того, что раньше отрицалось, и наблюдается возвращение к отрицаемому, к уже пройденной стадии развития с дополнением прежнего содержания новыми аспектами, параметрами, элемента- ми (модернизация). «Это и есть единство его и его противоположности» [4]. Рассматриваемая категория инклюзивности более активно, чем в экономике и политике, используется в религии [14], в современных концепциях культуры, образования и здравоохранения, где она трактуется, например, как «равная доступность объектов, культурных и образовательных программ, бытовой техники и т. д. для людей без инвалидности и инвалидов» [9].

С точки зрения темы нашего исследования – попытки определения актуальных методов решения проблемы территориальных диспропорций в инновационном развитии сырьевого сектора и несырьевых регионов России, принимая во внимание приведенные выше рассуждения, мы предлагаем рассматривать сущность инклюзивности экономики регионов двояко: во-первых, как один из методов повышения эффективности их включенности в национальные процессы и, во-вторых, как возможность и условие эффективного включения интересов и потенциала других регионов при разработке и реализации региональной экономической политики и стратегии отдельных хозяйствующих субъектов. Целевая установка категории «инклюзивность» состоит, на наш взгляд, в формировании осознанного равноправия регионов за счет сокращения диспропорций, что изначально требует коренного изменения мышления и парадигмы регулирования инновационной активности у территориальных управленцев на всех уровнях хозяйствования.

Анализ проблем территориального инновационного развития в конечном итоге сводится к проблеме выравнивания или рационального нивелирования уровня конкурентоспособности регионов. Особо острым вопросом этого встраивания является институциональная трансформация, направленная на изменение сложившего- ся территориального баланса сырьевой экономики в направлении инновирования (модернизации). При этом инклюзивность предполагает актуализацию интеграционных процессов в финансово-правовой сфере, в сфере производства (от геологоразведки до промышленности высоких технологий) и в сфере развития информационно-интеллектуальных ресурсов.

Разработка стратегии инклюзивной интеграции в рамках национальной экономики должна основываться, с одной стороны, на учете особенностей регионального и государственного инновационно-инвестиционного климата (в частности, уровня развития научно-исследовательского и образовательного потенциала) во всех регионах страны, а не только в кластерах. С другой стороны, следует организовывать новые инновационные межрегиональные институты.

Для решения основной части перечисленных в статье проблем нами предлагается активно создавать региональные биржи технологий (БТ), которые являются актуальной организационной формой инновационной инфраструктуры территорий. В основе ее функционирования лежит нейронная сетевая модель. Назначение биржи состоит в соединении информационных потоков, поступающих от производителей новых технологий различных регионов, с предприятиями этих или других регионов, которым необходимы созданные инновации. Инклюзивность миссии БТ состоит в снижении или (и) преодолении межрегиональной информационной асимметрии, существующей в информационном пространстве инновационного развития регионов, и реализуется следующими функциями:

– коммерциализацией инновационных технологий (торговля лицензиями, стартапами, предоставление услуг аутсорсинга предприятиям реального сектора);

– экспертизой инновационных и инвестиционных проектов в научной сфере;

– централизацией и управлением инвестиционными ресурсами с целью создания и реализации стартапов;

– оформлением интеллектуальной собственности на инновации;

– оказанием инжиниринговых и консалтинговых услуг по реализации инновационных и инвестиционных проектов.

Предложение о создании региональных бирж технологических инноваций основано на положениях теории «открытых инноваций» Г. Чесброу. В этой теории доказано, что сегодня на смену «закрытым инновациям», создаваемым и реализуемым внутри компаний и регионов, приходят «открытые (в нашем случае – межрегиональные) инновации» [16]. Однако теория «открытых инноваций» не должна восприниматься как догма. Сегодня в научной литературе дискутируются преимущественно такие примеры удачного применения, как опыт менеджмента инноваций международной компании Apple, которая до определенного времени осуществляла политику закрытого инновационного развития. Корпорация Apple запрещала копировать операционную систему Macintosh, при этом норма прибыли компании росла медленно. Последнее десятилетие Apple сокращает собственные научные подразделения и внедряет технологии, которые находятся в открытом доступе. При этом интеллектуальная собственность рассматривается не как объект защиты от посягательств, а как товар, как предмет купли-продажи.

Проблема реализации концепции «открытых инноваций» в промышленной политике регионов России затруднена из-за недостаточного опыта реализации инноваций через рынок, а не через государственные инициативы, и, кроме того, в стране и в регионах недостаточно развита инновационная инфраструктура.

Необходимо дальнейшее научное исследование вопросов создания межрегиональной инновационной инфраструктуры в России на принципах законности, открытости и контролируемости инновационной деятельности, равноправного и взаимовыгодного обмена результатом научной деятельности. Базой создания бирж инноваций могут послужить технопарки. Особенно важным видится необходимость создания именно товарной, а не фондовой биржи инноваций, так как любые финансовые структуры в российской экономике, являясь воплощением фиктивного капитала, приобретают антиин-новационные черты.

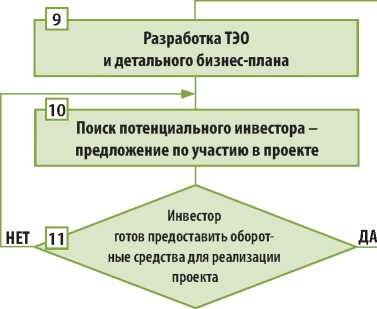

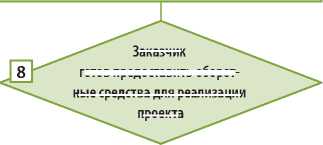

Региональная биржа инноваций организуется как электронная торговая площадка в форме E-tendering, которая подразумевает создание специфического интернет-ресурса, предоставляющего участникам торгов доступ к интернет-площадке. Биржа призвана предоставлять электронные сервисы как для производителей, так и для потребителей новых технологий по отраслевому признаку. Алгоритм работы биржи представлен на рисунке 1.

Именно такая «сердцевина» регионального кластера, а не государственное фондирование и создание курирующих кластер государственных структур в регионах видится нам эффективной в современных условиях. Соединение запросов отдельных региональных бирж осуществляется при помощи общероссийского Федерального интерфейса рынка инноваций (ФИРИ; рис. 2). Региональные биржи инноваций могут функционировать как автономно, так и совместно – в системе ФИРИ, назначение которого состоит в создании единого информационного пространства рынка инноваций, а главная функция – объединение научно-исследовательских подразделений в различных регионах и их соединение с предприяти- ями, нуждающимися в инновациях, через информационный шлюз ФИРИ.

Модель ФИРИ – это разновидность рекуррентной нейронной сети, в которой каждый нейрон и ФИРИ в целом представляет суммирующий информационный блок, с одной стороны, и «транслятор» сигналов в активизирующийся нейрон, с другой стороны. ФИРИ может быть организован как структурная единица государственного управления – например, отдел информации об инновационном развитии. Более актуальной организационной формой видится Российская биржа инноваций в форме государственно-частной собственности.

Экономия времени и транзакционных издержек рынка инноваций достигается за счет того, что фирмы не напрямую обращаются к производителям инноваций, а через шлюз региональных БТ и ФИРИ. Как показано на рисунке 2, выделяются 3 уровня интерфейса: во-первых, региональный; во-вторых, отраслевой; в третьих, федеральный уровень информации на рынке инноваций – ФИРИ. Через входной шлюз на БТ первого уровня посылаются предложения отделов НИОКР, которые либо формируют законченный инновационно-инвестиционный проект, либо предлагают инновационную идею, которая требует привязки к параметрам конкретного потребителя инноваций – предприятия. БТ оговаривает требования к подаваемым заявкам как от предприятий, так и со стороны разработчиков инноваций.

Следующим этапом работы с информацией является сортировка поступающих заявок по отраслям и перенаправление их посредством использования «отраслевого шлюза» либо в ФИРИ. Главная цель работы ФИРИ и БТ на государственном и региональном уровнях является упрощение информационного доступа (снижение информационной асимметрии) максимально возможному количеству участников рынка инноваций.

Поиск сторонних экспертов и исполнителей в базах данных

Декомпозиция проблемы, выделение ключевых технических и организационных задач

НЕТ

В составе компании есть эксперты и исполнители для решения выделенных задач

ДА

НЕТ

Формирование групп исполнителей и формулировка заданий

Заказчик готов предоставить оборот- ные средства для реализации проекта

ДА

Подготовка и заключение контракта с заказчиком

Рис. 1. Алгоритм функционирования биржи инноваций

Источник: Разработано авторами.

Предлагаемая модель взаимодействия регионов и предприятий является одним из ответов на вопросы поиска формата взаимодействия в новых условиях между представителями инновационного спроса, прежде всего, крупными игроками – представителями сырьевых секторов России и представителями национальной инновационной системы (НИС): вузами, инновационными кластерами, другими участниками НИС.

При этом глобализация и интернационализация экономики выдвигают на первый план при определении конкурентных преимуществ любых хозяйствующих субъектов уровень инновационности применяемых технологий [15]. Можно говорить о том, что в ХХI в. развивается качественно

РЫНОК ИННОВАЦИЙ

Рис. 2. Общая форма Федерального интерфейса рынка инноваций

Источник: Разработано авторами.

новый вид конкуренции – инновационная гиперконкуренция [17]. Ее суть видится в использовании передовых инновационно-информационных технологий на основе формирования сетевой экономики. Без включения российских регионов в сетевое пространство в качестве активных участников не только со стороны спроса, но и со стороны предложения новшеств устранить диспропорции в инновационной и экономической активности регионов невозможно.

Долгое время сырьевая экономика как оригинальный тип развития государства анализируется и представляется политиками, учеными, а вслед за ними и гражданским обществом как преимущественно негативное явление, с чем нельзя, по нашему мнению, согласиться полностью. Прежде всего, это можно объяснить тем, что в индустриально развитых странах с передовыми технологиями, таких как Япония, например, сырье и другие природные ресурсы являются наиболее дорогими издержками не только производства, но и потребительской сферы. Более того, ни в одном государстве нет (и не может быть) чисто сырьевой экономики [5].

Поэтому новая парадигма развития сырьевого сектора – инновационная – требует глубокого переосмысления и методологической проработки с целью разработки национальной модели инновационного развития регионов. Согласно новой точке зрения, сырьевой сектор должен рассматриваться не как «отягощающий» фактор экономического роста, а как базовое условие обеспечения эффективности функционирования российской экономики. При этом неоднородность инновационного развития территорий как с региональной, так и с природногеографической, промышленной и демографической точек зрения следует рассматривать в рамках инклюзивного взаимодействия спроса и предложения на рынке инноваций, используя передовые институциональные формы преодоления информационной асимметрии, такие как региональные биржи технологий, координируемые федеральным интерфейсом рынка инноваций.

Список литературы Территориальные проблемы инновационного развития сырьевой экономики

- Васильцов, В. С. Импортозамещение как базовый фактор развития отечественного производства /В. С. Васильцов, С. А. Биглер//Инновационное развитие территорий. -Череповец: Изд-во ЧГУ, 2015.

- Васильцова, В. М. Институциональные подходы к развитию промышленности в России /В. М. Васильцова//Инновационная экономика и промышленная политика региона (ЭКОПРОМ-2015). -СПбГПУ, 2015. -С. 24-28.

- Власюк, Л. И. Эффективные регионы: критерии и классификация /Л. И. Власюк, О. В. Демина//Пространственная экономика. -2012. № 1. -С. 29-42.

- Гегель, Г. Наука логики : в 3 т./Г. Гегель. -СПб.: Изд-во «Слово о сущем». -Т. 1. -2005. -221 с.

- Ильина, И. Н. Перспективы развития сырьевых регионов РФ в документах стратегического планирования /И. Н. Ильина//Вопросы государственного и муниципального управления. -2013. -№ 2. -С. 91-112.

- Кимельман, С. А. Сырьевой сектор экономики России: состояние и возможности развития /С. А. Кимельман//Экономика региона. -2010. -№ 4. -С. 173-182.

- Кутепова, М. В. Особенности M&A в нефтегазовом секторе /М. В. Кутепова, В. М. Васильцова//Неделя науки СПбПУ. -2015. -С. 325-328.

- Мамаева, З. М. Инновационное развитие нефтегазового сектора как фактор формирования новой модели экономики России /З. М. Мамаева//Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Экономические науки. -2011. -№ 5 (2). -С. 149-153.

- Министры труда и занятости стран БРИКС приняли совместную Декларацию . -Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/labour/relationship/234

- Михеева, Н. Н. Проблемы развития ресурсодобывающих регионов и оценка их роли в российской экономике. Российский экономический конгресс-2009, Москва, 7 -12 декабря 2009 г. /Н. Н. Михеева. -Режим доступа: http://www.econorus.org/consp/files/4b26.doc

- Нечай, А. А. Внешнеторговая политика развивающихся стран: от импортозамещения к экспортоориентированной модели /А. А. Нечай//Журнал международного права и международных отношений. -2006. -№ 1. -С. 27-34.

- ООН: Обзор экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2015 г. . -Режим доступа: http://www.xn-m1aba.xn-p1ai/ru/news/20150518/05154.html

- Cайт органов государственной власти РФ . -Режим доступа: http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html

- Эксклюзивные и инклюзивные аспекты в Ветхом и Новом Заветах . -Режим доступа: http://www.nak.org.ru/fileadmin/_migrated/content_uploads/EHkskljuzivnost_i_inkljuzivnost.pdf

- Aghion, P. Competition and Innovation: An inverted-U Relationship /P. Aghion, N. Bloom, R. Blundell, R. Griffit, P. Howitt//The Quarterly Journal of Economics. -2005. -№ 3. -P. 164-195.

- Chesbrough, H. Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology /H. Chesbrough. -Boston: Harvard Business School Press, 2003. -272 p.

- Methodology of management innovation hypercompetition /V. M. Vasiltsova, S. A. Dyatlov, V. S. Vasiltsov, T. L. Bezrukova, B. A. Bezrukov//Asian Social Science. Published by Canadian Center of Science and Education. -2015. -Vol. 11. -№ 20. -Р. 165-169.