Территория садоводческого некоммерческого товарищества как объект комплексного развития

Автор: Мавлютов Рамиль Ростемович

Статья в выпуске: 2, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена эволюция функционального назначения земельных участков, входящих в состав садоводческих некоммерческих товариществ. Установлено, что низкий уровень комфортности проживания в последних, сопровождаемый ростом интереса граждан к ним как месту нахождения первого жилья, развитием индивидуального жилищного строительства, обусловливает необходимость обеспечения инфраструктурой, повышения уровня благоустройства и комфортности среды проживания. Предложено использовать механизм комплексного развития территории. Территория садоводческого некоммерческого товарищества как объект комплексного развития находится в общем русле действующего законодательного регулирования, но вместе с тем требуется дальнейшая детальная проработка.

Садоводческое некоммерческое товарищество, комплексное развитие территории, первое жилье, жилой дом, город, земельный участок, инфраструктура, благоустройство, комфортность, численность населения

Короткий адрес: https://sciup.org/148326469

IDR: 148326469 | УДК: 332.8 | DOI: 10.18101/2304-4446-2023-2-120-130

Текст научной статьи Территория садоводческого некоммерческого товарищества как объект комплексного развития

Мавлютов Р. Р. Территория садоводческого некоммерческого товарищества как объект комплексного развития // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2023. № 2. С. 120–130.

История развития дачного поселка в его современном виде насчитывает немногим менее 70 лет. Поначалу оно имело организационно-правовую форму садоводческого товарищества. В последние же пять лет воплотилось в товарищество собственников недвижимости, реализуемое в виде садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ). С момента своего возникновения в середине XX в. в границах существования Советской России садоводческие товарищества находились под жестким гнетом директивного регулирования государства. Главным образом это обнаруживалось в регламентации характера использования предоставляемых земельных участков, нарушение которой каралось изъятием последних. Вместе с тем с течением времени стала проявляться тенденция введения послаблений, продиктованных запросами общества. Это привело к тому, что граждане получили возможность возводить на территории выделенных им земельных участков не просто строение, предназначенное для укрытия в непогоду, площадь которого ограничивалась 5–10 м2, но садовый домик до 25 м2 (с 1966 г.), а позднее — и с отапливаемым помещением площадью 25 м2 (с 1985 г.), 50 м2 (с 1988 г.). Либерализация национальной экономики, становле- ние института частной собственности, а вместе с ним и обретение гражданами свободы в вопросах распоряжения ею, по прошествии трех десятилетий постепенно привели к формированию комплекса вопросов, касающихся обеспечения комфортного проживания в пределах СНТ [1, с. 34].

Цель проведенного исследования состояла в определении возможности комплексного развития территории СНТ в условиях современной России. Оно было основано на статистических данных Росстата, информации сети Интернет, научных публикациях. Методы исследования: наблюдение, анализ, сравнение.

Вопрос комплексного развития территории (КРТ) на федеральном уровне нашел свое законодательное воплощение в 2016 г. внесением поправок в Градостроительный кодекс Российской Федерации 1 . В то время законодатель оперировал понятием комплексного и устойчивого развития территорий. В рамках последнего целью деятельности по наиболее эффективному использованию территории выступают наряду с прочими подготовка и утверждение документации для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур [2]. Применительно к СНТ следует отметить, что история их становления, изменение требований нормативно-правовых актов, постепенное послабление регулирования, приведшее к трансформации функционального назначения объектов капитального строительства, расположенных в границах земельных участков СНТ, дает обоснование характеризовать территорию современных СНТ как объект, требующий реализации мероприятий по ее комплексному развитию.

В целях понимания своеобразия дачного поселка в первую очередь следует артикулировать генезис его возникновения. До конца 1940-х гг. садоводство было прерогативой тех советских граждан, которые обладали земельными участками при собственных домах. И лишь на рубеже 1940-1950-х гг. с принятием соответствующего решения на уровне государства началось развитие коллективного и индивидуального садоводства. Это решение было продиктовано необходимостью устранения продовольственной проблемы, возникшей в тот период в стране.

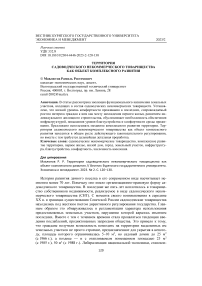

Интенсивность и масштаб дачного движения можно оценить, обратившись к данным, приведенным на рис. 1.

Если на протяжении 1950–1960-х гг. было создано около 11 тыс. объединений, то в течение 1970-х гг. — около 7,5 тыс., а по итогам 1980-х гг. — свыше 22 тыс. Такой лавинообразный прирост интереса граждан к дачному движению, нашедший отклик в массовом росте числа объединений садоводов и дачников, по мнению автора, был вызван следующим. Продовольственная проблема постепенно ушла на второй план. Вместе с тем население стало все больше проявлять интерес к даче не как источнику обеспечения семьи продуктами питания, но как к месту сезонного отдыха, времяпрепровождения выходного дня, досуга [3, с. 81]. Развивается такое явление, как второе жилье. Каждый гражданин уже только в силу наличия института прописки (регистрации по месту жительства)

имел жилье, идентифицируемое автором как первое жилье. То есть первое жилье — это дом, квартира, используемые для постоянного проживания. Второе жилье — это дом, квартира, используемые для временного проживания, длительность которого меньше той, которая характерна первому жилью.

Рис. 1. Структура СНТ (сумма садоводческих объединений и дачных объединений) по году создания (по состоянию на 1 июля 2006 г.) 1

В силу того, что вплоть до 1988 г. на участках садоводческих объединений разрешалось строительство лишь летних садовых домиков, проживание в которых носило сезонный характер, такие строения могли играть роль исключительно второго жилья. Последним присущ низкий уровень инженерного оснащения, представленного прежде всего электроснабжением, привозной питьевой водой, привозными газовыми баллонами.

Лишь в 1991 г. ведомственными строительными нормами были сняты ограничения в отношении площади застройки, этажности, объемно-планировочных параметров садовых домов. СНИП 30-02-97 2 позволяет возводить жилое строение (дом). Здесь уже может идти речь о возможности интерпретации такого дома в качестве первого жилья. В силу этого начиная с рубежа 1990–2000 гг. часть домов начинает оснащаться автономным водоснабжением из скважины на участке и, соответственно, автономной канализацией.

Следует оговориться, что информация, которая бы в полном объеме отражала количественное и качественное состояние СНТ, отсутствует. Лишь общую картину можно сформировать, обратившись к данным отдельных источников. Так, на 2018 г. Союз садоводов России численность домашних хозяйств, которые имеют в собственности садовые и огородные участки, оценивает в 21 млн. При этом площадь земельных участков СНТ превышает 1,1 млн га, а их численность — 87 тыс. единиц1. А. В. Туманов, П. В. Тришина в своем исследовании, датированном 2014 г., обнародовали численность некоммерческих организаций, созданных для ведения садоводства или огородничества, на уровне 80 тыс. [4]. Здесь же установлено, что земельные участки означенных организаций находятся в пользовании 40–60 млн граждан. Официальные статистические данные получены в результате всероссийских сельскохозяйственных переписей. Последняя из них, проведенная в 2016 г., определила численность садоводческих, огороднических, дачных объединений в 75,945 тыс. единиц2. Отметим, что Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ3 организация садоводческой и огороднической деятельности гражданами возможна в форме СНТ и ОНТ (огороднического некоммерческого товарищества). А возведение жилых домов, садовых домов допускается лишь на земельных участках, входящих в состав СНТ. Одновременно означенным правовым актом упразднялось выделение трех форм объединения граждан: исключалась дачная, существование продолжила садоводческая и огородническая. В силу объективных обстоятельств садоводческие и дачные объединения де факто есть суть СНТ, а последние — не что иное, как дачные поселки. В связи с этим за численность СНТ можно принять суммарное количество садоводческих и дачных объединений, которая на 2016 г. составляет 73,127 тыс. единиц.

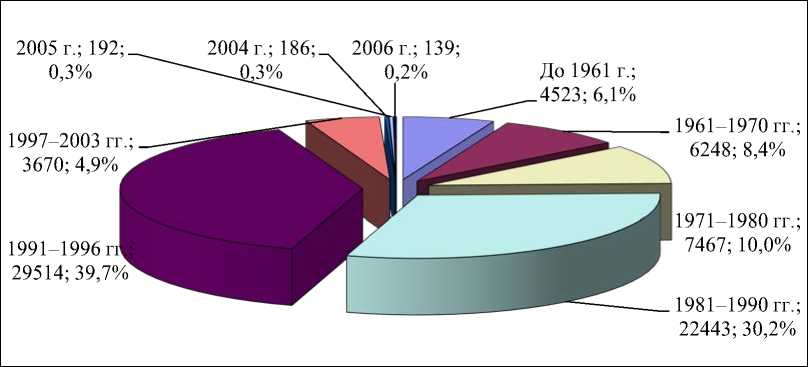

Примем во внимание численность населения России, которая по итогам Всероссийской переписи населения 2020 г. составила 147,182 млн чел. 4 (рис. 2). Условно примем число человек, составляющих одну семью, за 3. Тогда количество семей должно составить 49 млн единиц. При всей условности вычислений, с учетом приведенной оценки Союза садоводов России, около половины семей, составляющих население России, являются владельцами садовых и огородных участков. С учетом численности огородных объединений (2,818 тыс. единиц) относительно общего числа садоводческих и дачных (73,127 тыс. единиц) участниками СНТ являются без малого члены каждой второй российской семьи.

Из года в год отмечается рост численности городского населения, что выражается как в абсолютном исчислении, так и в виде снижения доли сельского населения в общей численности граждан России. Наиболее значительные масштабы явление обрело в 1960–1970-х гг., когда доля городского населения увеличилась на 17%. Затем последовало замедление прироста в течение 1980-х гг. — с 69 до 73,4%. В 1990-е гг. наблюдалась стабилизация с незначительным откатом, измеряемым сотыми долями процента. В 2000-х гг. тенденция переселения граждан в город возобновилась (доля горожан на 2010 г. достигла 73,5%), а в

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

2010-х гг. — усилилась. В общем итоге на конец 2021 г. 74,8% российских граждан проживает в городе. Таким образом, фактически имеет место усиление урбанизации, повышение роли города. В этом плане Россия схожа с ведущими странами группы G-7 1 .

Всего

Городское население

--•-- Доля городского населения (правая шкала), %

Рис. 2. Численность городского и сельского населения России по результатам переписи, млн чел. 2

Особый интерес в контексте рассматриваемого вопроса представляют предпочтения граждан относительно владения загородным домом. В этом плане показательны результаты социологического исследования, проведенного Почта Банком в 2022 г. 3 Согласно ему, лишь 32% граждан являются владельцами загородной жилой недвижимости. Из числа оставшихся 82% изъявляют желание ее приобрести. Таким образом, порядка 55% россиян хотели бы стать владельцем загородного дома. При этом 2/3 из них планируют проживать в нем на постоянной основе. То есть порядка 36% граждан хотели бы поменять место своего постоянного жительства на загородный дом, переведя его в статус первого жилья.

Следует засвидетельствовать явное противоречие сохраняющейся (или по крайней мере стабилизировавшейся) тенденции роста роли города в жизни граждан России, с одной стороны, и желания порядка 1/3 россиян стать сельскими жителями, переселившись за город, — с другой. Однако отметим, что означенное явление имеет свою предысторию. В. М. Молчанов в середине 1980-х гг. в ходе исследования рекреационной функции массового городского жилища установил, что в современных городах дача, сад выступают важными элементами рекреационно-оздоровительного комплекса жилища городских семей [5]. С. Б. Поморовым развитие означенного явления было подтверждено уже в бытность современной России, что нашло свое отражение в научной монографии, вышедшей в свет в 2004 г. [6]. Здесь на современном этапе индивидуальный дом (в том числе в черте города) становится местом реализации рекреационной функции горожанина.

Итоги всероссийской переписи населения, имевшей место в 2002 г. 1 , 2010 г. 2 , 2020 г. 3 , подтверждают общую тенденцию: все большую долю населения характеризует интерпретация в качестве первого жилья индивидуального жилого дома. Так, если в 2010 г. из 142,857 млн чел., постоянно проживающих на территории страны, 36,527 млн чел. в качестве занимаемого жилого помещения назвали индивидуальный дом, то в 2020 г. таковых было 42,084 млн чел. из 147,182 млн чел. В относительном исчислении за десять лет их доля возросла с 25,6 до 28,6%, то есть на 3 п.п. Если же сопоставить 2002 г. с 2010 г., то получается, что за означенный временной период доля предпочитающих индивидуальный дом практически не изменилась: 25,9–37,61 млн чел. из 145,167 млн чел.

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации4 (далее — ЗК РФ), по своему целевому назначению земли подразделяются на семь категорий. С позиций возведения жилого дома (или перевода имеющегося строения в статус жилого дома) интерес представляют две категории земель: земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения. Согласно статье 78 ЗК РФ, земли сельскохозяйственного назначения наряду с прочим могут использоваться гражданами, ведущими садоводство для собственных нужд. В свою очередь, согласно статье 3 Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ5, жилой дом может размещаться на территории садового земельного участка. Кроме того, на его территории может размещаться садовый дом, который может быть признан жилым домом в порядке, предусмотренном постановлением правительства РФ от 28.01.2006 г. № 476. При этом граждане, являющиеся собственниками садовых земельных участков, вправе создать товарищество собственников недвижимости в форме СНТ. Одновременно установлено, что садовые земельные участки могут быть образованы из земель двух категорий — земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения.

Участок для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) является в наибольшей степени подходящим для строительства жилого дома, предназначенного для индивидуального проживания. При этом следует учитывать, что, согласно статье 85 ЗК РФ, земельные участки для ИЖС могут находиться исключительно в составе жилых территориальных зон земель населенного пункта. Принадлежность к этой категории земель обусловливает обязанность местных органов власти обеспечить владельцев земельных участков, предназначенных для ИЖС, транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой. Уровень обеспеченности последней должен соответствовать установленным нормативам в части дорожной инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, дошкольного воспитания и т. д.).

Однако в силу хронического дефицита местных бюджетов и преобладающей части региональных бюджетов, которые могли бы оказать финансовую помощь первым (согласно приказу Минфина России от 11.11.2021 г. № 493 1 , из 85 субъектов Федерации лишь 23 не являются получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности), инфраструктурная обеспеченность земельных участков, предназначенных для ИЖС, по-прежнему остается низкой.

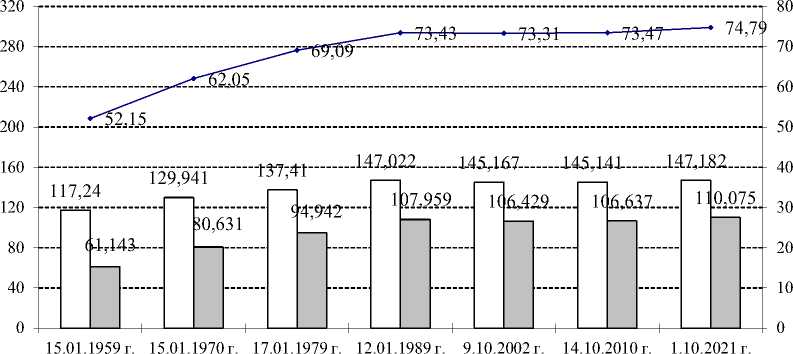

В контексте рассматриваемого вопроса определяющее значение следует отвести возможности постоянного (продолжительного) проживания вне пределов города. Искомая возможность основным сдерживающим фактором имеет низкий уровень инфраструктурной обеспеченности индивидуальных домов, удаленность объектов социальной инфраструктуры. В данном случае нами рассматриваются жилые дома (или дачные дома, которые претендуют на статус жилых), располагающиеся в границах СНТ. Плачевность ситуации усугубляется общим уровнем обеспеченности домашних хозяйств отдельными видами благоустройства. В пользу этого свидетельствуют итоги всероссийских переписей населения, датированных 2010 г. и 2020 г. (рис. 3).

Оговоримся, что достоверность результатов упомянутых исследований во многом противоречивы [7–9]. Но тем не менее они позволяют сформировать общую картину. Тем более иные полные и качественные данные, отличающиеся высоким уровнем верификации, отсутствуют. Федеральная служба государственной статистики при обнародовании результатов переписи указывает общее количество домашних хозяйств, подвергнутых обследованию, а также число тех, которые не предоставили сведения о видах благоустройства. И если в 2010 г. таковых было соответственно 52,762 млн и 835 тыс., то в 2020 г. уже 64,075 млн и 12,604 млн. То есть в 2010 г. информация была недополучена от 1,5% домашних хозяйств, а в 2020 г. — от ¼ респондентов. Поэтому при определении относительных показателей, представленных на рис. 3, автором учитывались лишь те домашние хозяйства, которые предоставили информацию в полном объеме.

□ 2020 г. □2010 г.

Рис. 3. Обеспеченность домашних хозяйств отдельными видами благоустройства, % 1 –3

Обеспеченность электричеством, газом, отоплением и водоснабжением традиционно высока. Однако горячего водоснабжения лишены 11% домохозяйств (в 2010 г. 25%), водоотведения (канализации) — 5% (в 2010 г. 17%), ванны — 3% (в 2010 г. 10%). У 13% домашних хозяйств туалет вне жилища (в 2010 г. 24%), а у 0,2% вовсе отсутствует (в 2010 г. 0,4%). Все базовые виды благоустройства характерны 40–45% домохозяйств.

Разрешение означенного препятствия, обусловленного низкой инфраструктурной обеспеченностью, видится в комплексном развитии территорий, занимаемых садоводческими некоммерческими товариществами.

На современном этапе КРТ только набирает обороты. По состоянию на конец 2022 г. в России насчитывается 799 проектов КРТ, большая часть которых имеет место в отношении высокоурбанизированных городов. В их числе прежде всего Москва [10]. Нормативное регулирование означенной деятельности было систематизировано в конце 2020 г. принятием соответствующего федерального зако-

-

1 Всероссийская перепись населения 2002 г. URL: http://www.perepis2002.ru/ index.html?id=11 (дата обращения: 01.03.2023). Текст: электронный.

-

2 Всероссийская перепись населения 2010. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/ perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 01.03.2023). Текст: электронный.

-

3 Всероссийская перепись населения 2020 года. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/56580 (дата обращения: 01.03.2023). Текст: электронный.

на, который внес изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 1 .

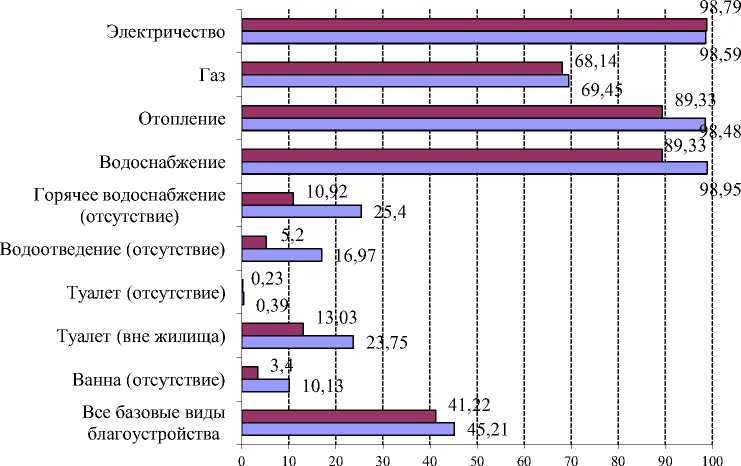

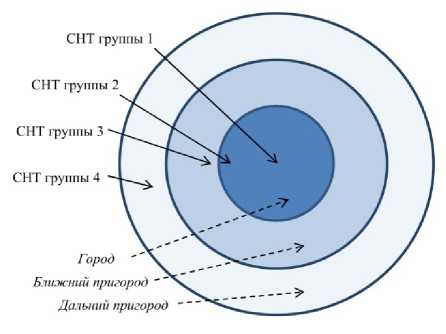

Первоочередными объектами КРТ в понимании автора должны стать СНТ, которые находятся в границах населенных пунктов. А именно СНТ, находящиеся в черте города вблизи его центральной части, а также вблизи его административных границ. Согласуясь с ранее предложенной автором группировкой [18], это СНТ соответственно группы 1 и СНТ группы 2 (рис. 4).

Рис. 4. Группировка СНТ в соответствии с их географическим зонированием

Наибольший интерес вызывают СНТ группы 1. Это, как правило, садоводческие объединения так называемой первой волны. Они создавались на заре дачного движения в 1960–1970-х гг. Под них отводились участки земли, которые находились в тот момент преимущественно вблизи административных границ населенного пункта, в относительном удалении от его исторического центра. С развитием же города, ростом численности населения эти садоводческие объединения оказались вблизи его центральной части. Поэтому комплексное развитие территорий СНТ группы 1 имеет высокий потенциал коммерциализации в силу высокой рыночной стоимости земельных участков, располагающихся вблизи центра деловой, общественной, социальной активности, граничащих с транспортными и пешеходными потоками.

Согласно ныне действующему правовому полю, инициаторами комплексного развития территории могут выступать правообладатели земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, располагающихся в границах искомой территории. Применительно к Волгоградской области действует постановление Администрации Волгоградской области, которое регламентирует порядок заключения договора о комплексном развитии территорий без проведения торгов 2 .

Градостроительный кодекс Российской Федерации обязывает законодателя на региональном уровне принять соответствующий акт, таковых насчитывается свыше 15.

В целях повышения эффективности реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» автором предлагается разработка подпрограммы комплексного развития территорий, собственники земельных участков которых состоят в садоводческих (дачных) объединениях. Для обеспечения реализации последней предлагается выделение финансирования из средств государственного бюджета.

Своеобразие развития СНТ продиктовано прежде всего трансформацией их функционального назначения. Если на заре дачного движения это было обеспечение возможности выращивания сельскохозяйственных культур и осуществления отдыха исключительно в сезонный период с возведением соответствующих построек, то в период современной России в связи с ростом масштабов распределенного образа жизни садоводческие некоммерческие товарищества, особенно находящиеся в границах населенных пунктов, постепенно становятся местом постоянного проживания, а индивидуальные дома — первым жильем. Соответственно этому на современном этапе необходимо улучшить обеспечение инфраструктурой, повысить уровень благоустройства и комфортности среды проживания. Осуществить означенные мероприятия возможно посредством комплексного развития территорий СНТ. Действующим законодательством не предусмотрен механизм КРТ земельных участков садоводческих объединений граждан, что можно компенсировать внесением соответствующих поправок. Означенная инициатива полностью соответствует целям КРТ, одной из которых является создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования. В нашем случае именно они наряду с бюджетным финансированием должны стать основой обновления застроенных территорий СНТ.