Тезаурусный подход к информационному взаимодействию субъекта во внешнем плане

Автор: Годлевская Е.В., Олейников А.А.

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Образовательные технологии: наука и практика

Статья в выпуске: 2 (6), 2014 года.

Бесплатный доступ

Актуальность исследования вызвана проблемой выработки более точных и емких языков кодирования информации для описания и представления научных данных. Эта проблема связана с возможностью обучающихся воспринимать и перерабатывать информацию, необходимую для их социализации и дальнейшей профессиональной деятельности. Целью проведенного исследования является определение количественных показателей преобразования информации в знания с помощью графических форм ее представления. Результатами исследования являются определение количественных параметров информационного потока (представленного с помощью графических форм), позволяющих сохранить смысловой объем информации при ее сжатии, а также определение изменения количества информации в процессе коммуникации при обучении с помощью графических форм представления информации. Особенность составления модели заключается в представлении коммуникации с учетом денотантных и коннотационных составляющих личного опыта субъектов коммуникационного процесса.

Тезаурус, информационный поток, графическая форма представления информации, денотант, коннотация образных запасов субъектов, коммуникационный процесс, сжатие информации

Короткий адрес: https://sciup.org/14213521

IDR: 14213521 | УДК: 004

Текст научной статьи Тезаурусный подход к информационному взаимодействию субъекта во внешнем плане

Высокий темп развития науки привел к накоплению человечеством знаний, которые нуждаются не только в обобщении, синтезе, но и в выделении главного и второстепенного. Ученые разных направлений ищут средства обобщения ранее разрозненных научных данных. Хотя сейчас и наблюдается тенденция свертывания научных представлений о мире, в сфере образования возникло противоречие между объемом накопленных наукой знаний и ограниченными возможностями человека к восприятию и усвоению большого массива информации. Перед педагогами стоит нелегкая задача выработки более точных и емких языков кодирования информации для описания и представления научных данных.

В данной работе выделим факторы и опишем технологии, которые способствуют успешному переходу внешних сигналов среды во внутренние установки личности, ее мозаичный витагенный опыт. Для этого рассмотрим несколько возможных вариантов информационного взаимодействия двух физических систем (табл. 1).

Построенные модели позволили нам выделить следующие факторы, которые способствуют информационному взаимодействию:

-

1) сигнал должен быть направлен непосредственно от отправителя к получателю;

-

2) необходимо минимизировать «информационный шум»; если это невозможно, сделать так, чтобы он способствовал осмыслению информации и присвоению ее получателем;

-

3) строить информационные сигналы так, чтобы тезаурусы отправителя и получателя были максимально коррелированы;

-

4) при выдаче сигналов отправителю следует пользоваться теми же законами расшифровки сигналов, которыми пользуется получатель;

-

5) чтобы у получателя из множества последовательных информационных сигналов

создалась целостная (мозаичная) картина, необходимо соблюдать принципы визуального восприятия человеком информации;

-

6) отправляемый сигнал должен создавать резонанс между пережитым (ранее осмысленным) и переживаемым опытом;

-

7) сигнал должен давать информацию, обладающую практической ценностью единицы опыта для индивида.

Важным аспектом в вопросе информационного взаимодействия являются тезаурусы субъектов, участвующих в данном процессе. Это диктует нам необходимость рассматривать модель информационного взаимодействия двух субъектов с позиций тезаурусного подхода. Так как тезаурус является базой данного подхода, уточним значение этого научного термина.

Так, в лингвистике, семиотике, информатике, теории искусственного интеллекта и других областях знания под тезаурусом понимают некоторое особым образом оформленное накопление.

К основным характерным особенностям тезауруса относятся следующие:

-

– тезаурус личности, по сравнению с объектами реальной действительности, неполон и фрагментарен, но он выстраивается во внутреннюю логику через единство личности;

– ядро тезауруса составляют выстроенные сквозь призму ценностного подхода выделенные приоритеты;

– творческое пересоздание, переосмысление тезауруса личностью, которое вводит герменевтический аспект в характеристику тезауруса;

– генезис тезауруса основан на наличии родственных явлений в других тезаурусах;

– тезаурус постоянно находится в состоянии изменения, у него отсутствуют четкие границы;

– тезаурус влияет на поведение субъекта, а следовательно, носит воспитывающий характер.

Возможные варианты информационного взаимодействия

Таблица 1

|

№ |

Модель взаимодействия |

Сущность |

Пример |

|

1 |

^^^. - - - ^^^ |

Нет связи |

Физические системы не взаимодействуют. Сигнал отсутствует. Изменения в системе ФС2 не наступают |

|

2 |

Бездействие |

Сигнал от физической системы 1 существует, но не направлен на физическую систему 2. Создана ситуация «информационного шума». Информация в системе ФС2 появляется, но не осмысливается и не присваивается |

|

|

3 |

■ - ^ ^^^ |

Недостаточный уровень выполнения полезной функции |

Вариант возможен в следующих случаях:

Во всех перечисленных случаях информация в системе ФС2 возникает, но получатель в полной мере не может ее осмыслить и присвоить |

|

4 |

^—^^^) |

Оптимальный уровень выполнения полезной функции |

Системы ФС1 и ФС2 коррелированы. Информация в системе ФС2 возникла, осмыслена и переведена в витогенную |

|

5 |

Избыточный уровень выполнения полезной функции |

Система ФС1 выдает много избыточных сигналов. Чтобы выделить необходимую информацию, система ФС2 вынуждена выполнять ряд лишних операций, что мешает осмыслению |

|

|

6 |

Вредная функция |

Сигнал от ФС1 оказывает вредное воздействие на ФС2. Сигналы от ФС1 идут недостоверные, прямо противоположные. Информация, возникающая в системе ФС2, калейдоскопичная, не осмысленная |

Исследователи в области философских и филологических наук Валерий Андреевич и Владимир Андреевич Луковы указывают: «Нужно обратить особое внимание на то, что тезаурус (как характеристика субъекта) строится не от общего к частному, а от своего к чужому. Свое выступает заместителем общего. Реальное общее встраивается в свое, занимая в структуре тезауруса ме сто частного. Все новое для того, чтобы занять определенное ме сто в тезаурусе, должно быть в той или иной мере освоено (буквально: сделано своим)» [1].

Вслед за Вал. А. и Вл. А. Луковыми под тезаурусом будем понимать такую организацию информации у индивида, которая теснейшим образом связана с его местом в обществе, в макро- и микросоциальном пространствах. Исходя из данной формулировки важно подчеркнуть, что тезаурусы личности включают информацию разных уровней социальности, хотя преимущественно они предстают в трансформированном и адаптированном виде: адаптером выступает индивидуальный уровень, а точнее то, что закрепляется на нем в виде витагенного опыта.

Базовой основой витагенного опыта, а значит и тезауруса, является ближайшая среда (окружающие вещи, мебель, дом, обозримое природное пространство). Следующий круг включает свой город или деревню, страну, общество (нация, класс, человечество), общественные отношения и чувства (долг, совесть, свобода, равенство, братство, избранность, отчужденность, одиночество), обучение и воспитание, «свое» и «чужое» (иностранное), историю, политику, экономику, технику, науку, мораль, эстетику, религию, философию, человека как микрокосм, макрокосм (вселенная), общие законы мироздания. Каждый субъект в процессе жизнедеятельности выстраивает свою тезаурусную иерархию. Инструментами такого строительства являются ориентационные задачи или цели, которые стоят перед субъектом.

Как видим, структурообразующие факторы тезауруса обладают ценностной природой и определяют предпочтения индивида в той или иной ситуации. Таким образом, ценностную систему можно назвать моделью тезауруса.

Основу тезауруса субъекта составляют ранее нами рассмотренные образы:

-

1) образы смысловой памяти;

-

2) индивидуально-конкретные образы прошлого;

-

3) образы перцептивного воображения;

-

4) образы творческого воображения.

По аналогии с семантикой, изучающей смысловое значение единиц языка, выделим у образов памяти и воображения денотантные и коннотационные составляющие. Под дено-тантной составляющей будем понимать модель, значение, образ объекта реальной действительности. Коннотационная составляющая выражает сопутствующее значение образов памяти и воображения, которое несет информацию об отношении субъекта к образам.

Если в процессе вхождения нового образа тезаурус субъекта изменился в сторону его совершенствования, то можно говорить о процессе познания.

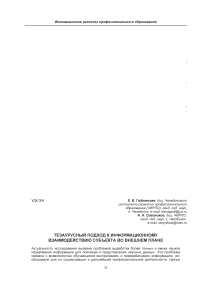

На основе проведенного нами анализа составим и рассмотрим модель информационного взаимодействия в процессе профессионального обучения с позиций тезаурусного подхода (рис. 1).

Рис. 1. Модель информационного взаимодействия в процессе профессионального обучения1

Далее, опираясь на исследования в области эффективной коммуникации, семиотики, опре-

1 И1 — информация, необходимая для трансляции; И2 — перекодированная информация И1; ИЗ — субъективная информация, полученная при перекодировке И2 получателем; ДСЗ1, ДСЗ2 — денотант словарного запаса субъектов коммуникационного процесса (соответственно 1 и 2); ДОЗ1, ДОЗ2 — денотант образных запасов субъектов коммуникационного процесса; КСЗ1, КСЗ2 — коннотация словарного запаса субъектов коммуникационного процесса; КОЗ1, КОЗ2 — коннотация образных запасов субъектов коммуникационного процесса.

делим основные рабочие понятия, необходимые для нашего исследования, и раскроем условия эффективной реализации словесно-образного воздействия через информационный поток.

Как известно, информационный поток представляет собой совокупность объектов, воспринимаемую как единое целое, существующую как процесс на некотором временном интервале и измеряемую в абсолютных единицах за определенный период. В процессе коммуникации с помощью информационного потока происходит специфический обмен осмысленной информацией эмоционального и интеллектуального содержания.

Когнитивный мыслительный процесс трансформации идей и чувств в символы (слова, образы) и организации их в форму сообщения называется кодированием сообщения. Любая информация не может быть передана буквально. Выбор формы и кодов может существенно изменить смысл первичного сообщения. Процесс кодирования в значительной степени субъективен и определяется личностными характеристиками кодирующего, его витагенным опытом.

С позиции семиотической теории каждый код (слово или образ) в социуме имеет прямое, явное значение, которое сообщество (на протяжении всей своей истории) формально приписывает ему. Так, если денотацию слов мы можем найти в словарях, то денотация образов построена на полном или частичном их совпадении с объектами реальной действительности.

Чувства или оценки, ассоциирующиеся у нас со словом или образом, представляют собой коннотацию, которая может играть даже более важную роль в понимании нами смысла сообщения, чем само слово, образ. В контексте педагогической проблематики коммуникации представляет интерес возможность изменения через символьное воздействие отношения субъекта к объекту, то есть изменение коннотативного значения этого объекта для субъекта.

Определившись с основными понятиями, охарактеризуем информационный поток в процессе перехода информации в знания следующими параметрами:

-

1) состояние потока в начальном пункте;

-

2) состояние потока в конечном пункте;

-

3) траектория движения;

-

4) скорость движения;

-

5) количество промежуточных пунктов;

-

6) интенсивность.

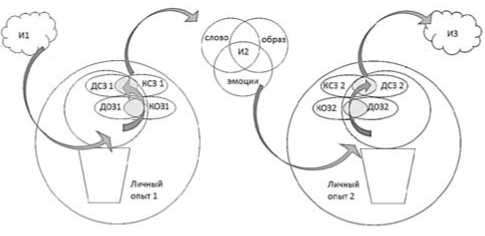

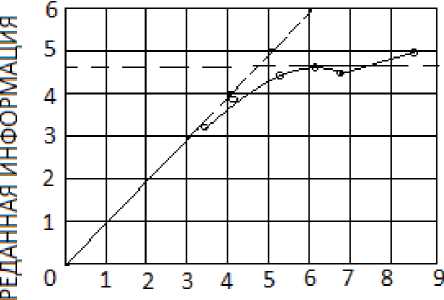

Базируясь на исследованиях Предрага Мицича [2] и Д. А. Миллера [3], выделим в информационном потоке пять зон, где происходит изменение количества информации, и определим в этих зонах выделенные нами параметры (рис. 2).

Рис. 2. Изменения количества информации в процессе коммуникации при обучении с помощью ГФПИ2

Так как любое изложение информации — письменное, устное или в изображениях — всегда носит серийный последовательный характер, будем считать траекторию движения информационного потока прямолинейной, состоящей из нескольких отрезков последовательно предъявляемой информации. Образная память о событиях сохраняется в памяти также в серийной форме и может быть извлечена оттуда тоже в серийной форме, так как невозможно думать о чем-то сложном вне рамок серии событий или мыслей.

Пусть левая окружность представляет собой количество информации на входе (QИ1), т. е. то количество информации, которое заключено в конкретную графическую форму. Правая окружность представляет собой количество информации на выходе (QИ3) и соответствует процессу распознавания и перекодирования внешних образов в образы памяти. Тогда область пересечения двух окружностей будет соответствовать количеству переданной информации (QИ2).

Изменение (приращение, сохранение, уменьшение) информации в левой окружности будет зависеть от совокупности существующих в опыте преподавателя форм графического представления информации, а также от ДСЗ1, ДОЗ1, КСЗ1, КОЗ1.

При выборе той или иной формы графического представления информации большую роль играют степень абстракции понятий и графических образов (более абстрактные понятия необходимо сопровождать графическими образами меньшей степени абстрактности), а также необходимый уровень усвоения информации.

Проблема оптимального кодирования поступающей к обучающемуся информации является одной из важнейших проблем педагогики. Оптимальность кода предполагает, что он обеспечивает максимальную скорость и надежность приема и переработки информации обучающимся, т. е. максимальную эффективность выполнения операций зрительного поиска, обнаружения, различения, идентификации и присвоения информации в виде графических форм ее представления.

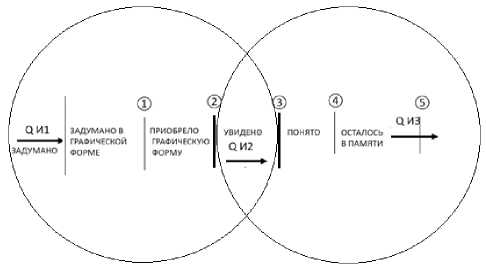

Научные изыскания, выполненные В. П. Беспалько [4], позволили нам для описания состояния информационного потока в начальном сечении воспользоваться следующей эмпирической формулой подсчета дидактического объема информации, необходимой для продвижения по каналу связи с учетом целей обучения (предполагается усвоение с Ka = 1):

дв. ед. (1),

где N — число УЭ в содержании учебного материала, т. е. число его простейших составных единиц (изучаемых объектов, явлений, процессов, методов деятельности);

А(а2в) — средний прирост качества усвоения по уровню усвоения и ступени абстракции, представляющий собой разницу конечных значений этих параметров (конечной цели обучения — ак2вк) и исходного (начального — ан2вн) качества подготовленности учащегося к обучению;

Н — средний объем формальной информации, содержащейся в описании одного УЭ и измеряемой в двоичных единицах ( bit );

-

Y — качество усвоения, «осознанность»;

Кт — степень освоения материала, «автоматизация» для учебной деятельности, допускающей раздумья и консультации (Кт = ~0,5).

Оптимальный объем отрезка информации, который может удерживать в оперативной памяти обучающийся в процессе усвоения, не возвращаясь к ее внешнему виду, приблизительно равен 350 дв. ед. [4]. Следовательно, при расчете QИ1 необходимо учитывать, что количество информации, необходимой для трансляции, не должно превышать допустимых размеров. Анализируя математическую зависимость (1), можно сделать вывод, что увеличить информационную емкость (интенсивность) сообщения можно следующими путями:

-

1) разбить сообщение на большее количество отрезков информации с меньшей информационной емкостью каждого отрезка и предъявлять их последовательно;

-

2) уменьшить степень абстракции (β) передаваемого отрезка информации;

-

3) уменьшить в каждом отрезке информации средний объем формальной информации (Н) в описании одного УЭ.

В своем исследовании мы предлагаем для сжатия информационного потока при сохранении его полного смыслового объема воспользоваться уменьшением степени абстрактности и среднего объема формальной информации.

Как известно, слова несут достаточно большой объем двоичных единиц, и при сжатии текста существующими способами (исключение, обобщение, упрощение) налицо значительный объем информационных потерь. Однако при сжатии серии отрезков информации, содержащих графические образы, мы можем создать такой графический образ, который бы включал смысл всей серии отрезков, но при меньшем числе двоичных единиц, приходящихся на отрезок.

Поставим перед собой задачу подсчета среднего объема формальной информации (Н) в выбранных УЭ (с определенной степенью абстрактности β), представленных в графической форме. При этом учтем, что одно слово русского языка несет информацию объемом 12–14 дв. ед. [4].

Для определения среднего объема информации, которую несет графический образ, обратимся к проведенным E. T. Клеммером [5] исследованиям на обнаружение положения точки в квадрате. Мы выбрали опыты с многомерными стимулами не случайно, ведь распознание графического образа есть задача восприятия, решаемая в двухмерном пространстве.

Для решения этой задачи испытуемому необходимо было определить положение точки в квадрате, как по горизонтали, так и по вертикали. Анализируя полученную зависимость, можно сделать вывод о том, что средний объем информации, которую несет многомерный графический стимул, лежит в пределах 4,6 дв. ед. Это означает, что человек способен точно указать любое из 24 положений точки внутри квадрата.

Если сравнивать исследования Клеммера и Поллака [5, 6] с проведенными на одномерных стимулах (определение звукового тона), а также с исследованиями опознания тонов цвета Эриксена [7], то получим следующий общий характер зависимости между средним объемом информации, пропускаемой человеком без потерь, и числом независимых переменных признаков стимула (рис. 4).

£ ВХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рис. 3. Данные Е. Т. Клеммера о пропускной способности при абсолютных оценках положения точки в квадрате

Д. А. Миллер, анализируя графики, делает следующий вывод: «Добавление к стимулу независимого переменного признака увеличивает пропускную способность, но это увеличение по мере добавления новых признаков происходит во все уменьшающейся пропорции» [3]. Из рисунка 4 видно, что пропускная способность восприятия человеком многомерных стимулов лежит в пределах 7 дв. ед.

Дидактический объем информации QИ2, представленной графическим способом, можно найти с помощью следующей приближенной формулы:

75Д(а2р)Яу дв. ед. (2),

Рис. 4. Общий характер зависимости между пропускной способностью и числом независимых переменных признаков стимула где 7 — средний объем формальной информации в одном графическом образе в дв. ед.;

S — число всех отрезков информации, содержащих учебный текст, представленный в виде графических образов.

Подсчет объема информации по данной формуле менее корректен и точен, чем по формуле (1), из-за слабой структурированности и дидактической эквивалентности совокупности графических образов, используемых для раскрытия смысла одного учебного элемента.

Количество информации на выходе QИ3 из информационно-коммуникационного процесса необходимо определять экспериментальным путем, т. к. операции распознавания и перекодирования внешних образов в образы памяти у каждого человека носят индивидуальный характер.

Проведенные нами описания параметров информационного потока позволяют составить аналитические зависимости для подсчета коэффициента сжатия информации при кодировании и коэффициента расжатия — при перекодировании информации. Это, в свою очередь, позволит оценить степень сохранения количества информации в процессе коммуникации при обучении с помощью ГФПИ.

Определим отношение количества информации, заключенной в конкретную графическую форму, к количеству переданной информации как коэффициент сжатия при кодировании К с :

= -— .

С QH2

Коэффициент сжатия — основная характеристика алгоритма сжатия, выражающая основное прикладное качество.

Таким образом, чем выше коэффициент сжатия, тем алгоритм лучше. Следует отметить, что если К с = 1, то алгоритм не производит сжатия, т. е. получается выходное сообщение, размером равное входному.

Если К с > 1, то алгоритм порождает при сжатии сообщение большего размера, нежели несжатое, т. е. совершает «вредную» работу.

Ситуация с К с < 1 наблюдается практически в каждом случае.

Невозможно получить без потерь алгоритм сжатия, который при любых данных образовы- вал бы на выходе данные меньшей или равной длины. Обоснование этого факта заключается в том, что количество различных сообщений длиной n составляет ровно 2n. Тогда количество различных сообщений с длиной, меньшей или равной n (при наличии хотя бы одного сообщения меньшей длины), будет меньше 2n. Это значит, что невозможно однозначно сопоставить все исходные сообщения со сжатыми: либо некоторые исходные сообщения не будут иметь сжатого представления, либо нескольким исходным сообщениям будет соответствовать одно и то же сжатое, следовательно, их нельзя будет отличить.

Отношение количества переданной информации к информации, трансформированной в образы памяти, называется коэффициентом расжатия К :

р

. \ . — . р уиз

Выделенный нами коэффициент может принимать приведенные ниже значения.

Кр = 1. Субъект перекодировал внешние образы в образы памяти без потерь, следовательно, его денотантные и коннотантные образные и словарные запасы совпали с денотантными и коннотантными запасами субъекта, кодировавшего информацию.

Кр < 1 возможен в следующих случаях: когда некоторое количество информации для получателя несущественно; когда в передаваемой информации много «шумов», «помех»; когда транслируемая информация имеет большую степень абстракции для субъекта (несовпадение денотантных и коннотантных образных и словарных запасов).

Кр > 1. Такая ситуация возможна, если переданная информация помогла субъекту объединить в систему существовавшие до трансляции разрозненные образы памяти и на основе переданной информации сформировался новый, не заложенный в транслируемую информацию смысл.

Таким образом, составив математическую модель, описывающую изменения количества информации в потоке, мы определились с параметрами, влияющими на переход информации при обучении в субъективные знания.

Список литературы Тезаурусный подход к информационному взаимодействию субъекта во внешнем плане

- Луков, Вал.А. Тезаурусный подход: исходные положения /Вал.А. Луков, Вл.А. Луков//Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». -2008. -№ 9. -Комплексные исследования: тезаурусный анализ мировой культуры. -Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/9/Lukovs_Thesaurus_Approach

- Мицич, П. Как проводить деловые беседы /П. Мицич. -М.: Экономика, 1987. -С. 56-76.

- Miller, G.A. The magical number seven, plus-or-minus two or some limits on our capacity for processing information /G.A. Miller. -Psychological Review, 1956. 63: 81-97.

- Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии /В.П. Беспалько. -М.: Педагогика, 1989.

- Klemmer, E.T. The perception of all patterns produces by a seven-line matrix /E.T. Klemmer//J. exp. Psychol. -1961. -Vol. 61, № 4. -P. 274-282.

- Pollak, K.J. The information of elementary auditory Displays /K.J. Pollak. -Journ. Acoust. Soc. Amer., 1952. -Vol. 24.

- Eriksen, C.W. Multidimensional stimulus differences and accuracy of discrimination /C.W. Eriksen. -USAF, WADC Tech. Rep., 1954. No. 54-165.