Thermodynamic conditions of formation and geodynamic reconstruction for the eclogites of Beloretsk complex (South Ural)

Автор: Kovalev S.G., Timofeeva E.A.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9 (249), 2015 года.

Бесплатный доступ

Despite the significant number of publications covering various aspects of geology and metamorphic rocks metamorphic complex of Beloretsk, mineralogy and geochemistry of eclogite are poorly lit in the literature, and questions about the genetic nature and formation type protolytes and geodynamic conditions of formation of eclogite are almost completely unexplored. The paper presents new data on the thermodynamic conditions of formation of eclogites of Beloretsk complex. It was found that the progressive stage parameter variations reached: T = ~ 620-650 °C, P = ~ 10-13 kbar, and decompression stage: T = 480-500 °C, P = 4.4-5.5 kbar. A geodynamic model of para- and orthorocks of Beloretsk metamorphic complex is suggested, which includes two stages, the first of which was conditioned riftogenesis, manifested at ~ 730-710 Ma; the second stage - the main - was implemented during the orogeny in folded area Timanides under stress (or stress + lithostatic pressure) loads. The conclusion is that Beloretsk metamorphic complex is a typical representative of collision metamorphic complexes.

Beloretsk complex, eclogite, thermobaric conditions riphean deposits, progressive stage, decompression stage, facies metamorphism

Короткий адрес: https://sciup.org/149129179

IDR: 149129179

Текст научной статьи Thermodynamic conditions of formation and geodynamic reconstruction for the eclogites of Beloretsk complex (South Ural)

Геологическое строение комплекса

Белорецкий метаморфический комплекс (БМК) как стратиграфическое подразделение объединяет метаморфические породы, расположен ные в восточной части Башкирского мегантиклинория (рис. 1). При протяженности около 120 км его наибольшая ширина достигает 40 км. В унифицированных стратиграфических схемах БМК сопоставляется с рифейскими отложениями западного склона Южного Урала [20]. В тектоническом отношении метаморфические породы БМК слагают Маярдакский антиклинорий, вытянутый в северо-восточном направлении, юго-восточное

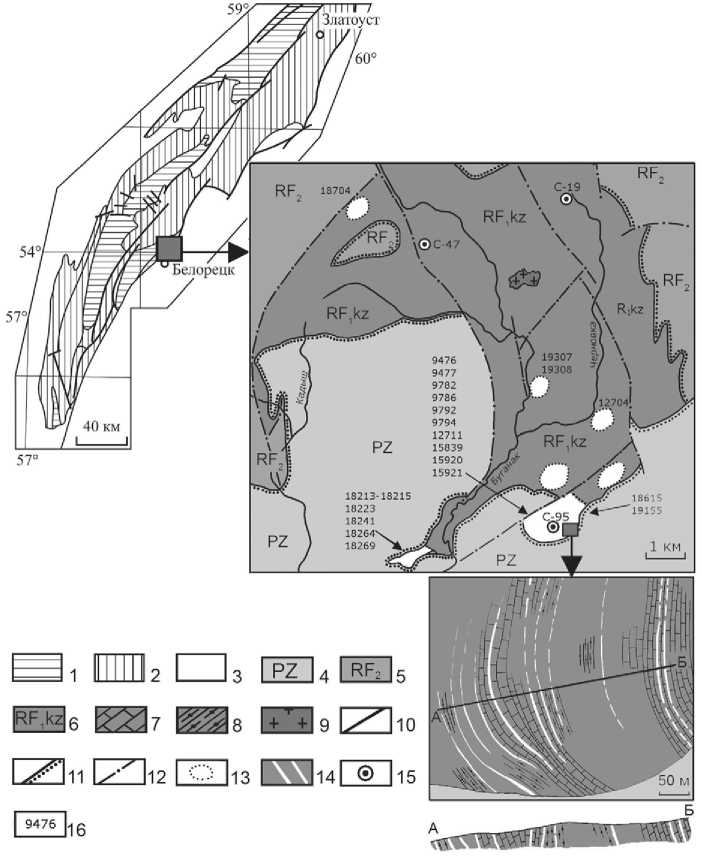

Рис. 1. Обзорная схема Южного Урала и распространение эклогитов в белорецком метаморфическом комплексе: 1 — нижний рифей; 2 — средний рифей; 3 — палеозой; 4 — палеозойские отложения нерасчлененные; 5 — среднерифейские отложения не-расчлененные; 6 — нижний рифей, кызылташская, свита; 7 — мраморы, кызылташ-ская свита; 8 — слюдисто-кварцевые сланцы, кызылташская свита; 9 — граниты Ах-меровского массива; 10 — стратиграфические согласные контакты; 11 — стратиграфические несогласные контакты; 12 — разрывные нарушения; 13 — участки развития эклогитов и апоэклогитовых амфиболитов; 14 — эклогитовые и апоэклогитовые тела; 15 — скважины, вскрывшие эклогиты и апоэклогитовые амфиболиты; 16 — номера образцов

Fig. 1. General map of the South Urals and distribution of eclogite in Beloretsky metamorphic complex: 1 — Lower Riphean; 2 — Middle Riphean; 3 — Paleozoic; 4 — undivided Paleozoic deposits; 5 — undivided Middle Riphean deposits; 6 — Lower Riphean, kyzyltashskaya suite;

7 — marbles, kyzyltashskaya suite; 8—quartz-mica schists, kyzyltashskaya suite; 9 — Akhmerovsky massif granites; 10 — conformable stratigraphic contacts; 11 — unconformable stratigraphic contacts; 12 — faults; 13 — areas of eclogite and apoeclogite amphibolites; 14 — eclogite and apoeclogite bodies; 15 — boreholes drilled eclogites and apoeclogite amphibolites; 16 — number ofsamples

крыло которого с размывом, перерывом и угловым несогласием перекрыто палеозойскими толщами Зилаирс-кого мегаринклинория. Весь комплекс разбит на ряд тектонических блоков разновозрастными и разноориентированными дизъюнктивными нарушениями. В разрезе БМК выделяются нижнерифейские буганакская свита (переслаивание кварцитов, двуслю- дяно-кварцевых и карбонатно-кварцевых сланцев и мраморов) и кызылташская, подразделяющаяся на 4 подсвиты (снизу вверх): сюрюнзяк-ахме-ровскую (доломитовые и кальцитовые мраморы), басканскую (переслаивание кристаллических сланцев с переменным содержанием биотита, мусковита, карбоната, плагиоклаза и кварца с темноокрашенными крис таллическими известняками), камер-ташскую (преимущественно кристаллические сланцы с биотитом, мусковитом, плагиоклазом, кварцем, иногда с гранатом) и маярдакскую (углисто-кварцевые сланцы с редкими прослоями кварцитов и известняков). Среднерифейские отложения представлены аюсапканской (мусковит-кварцевые, мусковит-хлорит-кварце-вые сланцы и слюдистые кварциты), белетарской (графитсодержащие мус-ковит-хлорит-кварцевые сланцы и кварциты с телами аподолеритовых амфиболитов), а также зигальгинс-кой, зигазино-комаровской и авзянс-кой свитами. Три последние по составу и стратификации близки или аналогичны соответствующим стратиграфическим подразделениям среднего рифея Башкирского мегантиклино-рия, в отдельных случаях отличаясь от них более высокой степенью регионального метаморфизма. Верхнери-фейские отложения представлены зильмердакской свитой, состоящей преимущественно из аркозовых и субаркозовых песчаников с подчиненными им прослоями гравелитов и конгломератов, алевролитов и глинистых сланцев. Общая мощность отложений составляет около 4000—5000 м. А. А. Алексеев [2] установил метаморфическую зональность Белорецкого комплекса, выделив зеленосланцевую, эпидот-амфиболитовую и амфиболитовую фации метаморфизма с изоградами хлоритоида, биотита, граната и омфацита. Эклогиты в БМК установлены только в составе нижне-рифейского яруса (буганакская и кызылташская свиты) в ядре Буганакс-кой брахиантиклинали.

Термодинамические условия образования эклогитов

Оценки термобарических параметров образования эклогитов белорецкого комплекса немногочисленны. В частности, А. А. Алексеев с соавторами по гранат-клинопироксено-вому геотермобарометру Л. Л. Перчу-ка [17] температуру оценивали в 500— 600 °С, давление — 9—10 кбар [3]. Более поздние оценки температуры и давления по формуле Д. Ж. Эллиса и Д. X. Грина [23] соответствовали: T = 650 °С, P = 10 кбар. Результаты наших расчетов по гранат-клинопирок-сеновому геотермометру [29] и амфи-боловому геобарометру [24, 30] приведены в таблице, из которой видно, что температура образования эклоги-

Термодинамические параметры для эклогитов белорецкого метаморфического комплекса

Thermodynamic parameters for eclogites of Beloretsk metamorphic complex

Кроме того, оценки температуры и давления для амфиболизированно-го эклогита из нашей коллекции были получены методом мультиравновес-ной термобарометрии [18]. Для ассоциации гранат — клинопироксен — плагиоклаз — биотит — кварц в присутствии титансодержащих минералов рутила и титанита были выполнены расчеты в программе TWQ. Полученные результаты по температуре и давлению для системы K 2 O — CaO — — FeO — MgO — Al2O3 — TiO2 — SiO2— — H2O (KCFMATSH) с тремя независимыми реакциями составляют: Т = = 612 °C; Р = 8.45 кбар.

Для парапород белорецкого комплекса, в которых были обнаружены высококремниевые фенгиты (Si = 3.4), рассчитанное по методике Н. Л. Доб-рецова и Н. В. Соболева [7] давление превышает 12 кбар. Здесь же необходимо отметить, что, судя по присутствию в кристаллических сланцах силлиманита, максимальная температура преобразования осадочных пород БМК достигала ~ 650 °C.

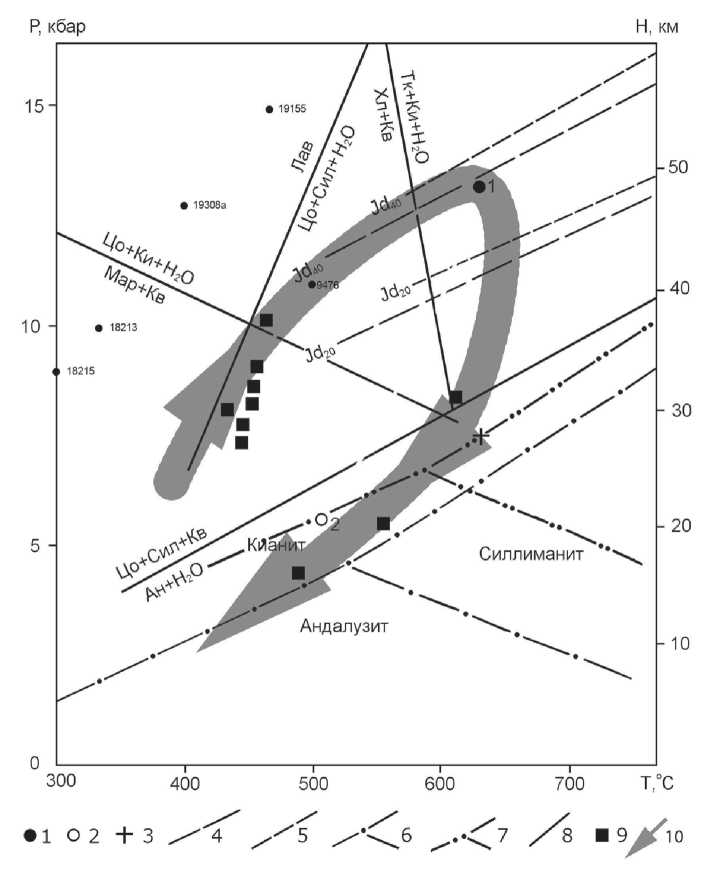

Проведенное ранее детальное изучение петрографии пород и химического состава породообразующих минералов эклогитов и апоэклогито- вых метабазитов [4] позволило установить, что в их эволюции фиксируются две стадии (этапа) единого процесса метаморфизма — проградный (прогрессивный) и ретроградный (регрессивный, декомпрессионный). На прогрессивной стадии формируется омфацит — гранат — рутиловый парагенезис. Максимальные термодинамические параметры этой стадии метаморфизма достигали: Т~ 650 °C, Р ~ 13 кбар (точка 1 на рис. 2). Прогрессивная направленность в первую очередь устанавливается по зональности состава граната и характеру внутреннего строения его кристаллов. Кроме того, анализ расположения рассчитанных точек на P-T-диаграмме (рис. 2) показывает, что процесс метаморфизма реализовывался в условиях относительно «резкого» увеличения давления при небольших вариациях температуры, что свидетельствует о преобладании стрессовой нагрузки.

На регрессивном (декомпрессионном) этапе в эклогитах формируются симплектитовые клинопироксен-амфиболовая и плагиоклаз-амфиболо-вая минеральные ассоциации, замещающие омфацит, и в это же время начинается замещение рутила сфеном. Термодинамические параметры ретроградной стадии с формированием симплектитовых разновидностей соответ ствуют: Р = 4.4—5.5 кбар, Т = 480— 500 °C. В дальнейшем в породах БМК развивается минеральная ассоциация, включающая хлорит, клиноцоизит (эпидот), альбит, сфен, серицит, кальцит, соответствующая зеленосланцевой (зеленокаменной) стадии, формирование которой происходит при температуре около 250—350 °C и первых кбарах давления.

Обсуждение результатов и выводы

Для реконструкции геодинами-ческих условий формирования пород белорецкого комплекса определяющее значение имеет возрастной интервал проявления метаморфизма. Первые изотопные датировки (515—687 млн лет) были получены М. А. Гаррис и В. И. Ленных [13] K-Ar-методом по мусковиту из пород БМК и связывались авторами с ранне- и позднебайкальской фазами метаморфизма. В 1999 году по семи пробам мусковита из кристаллических сланцев БМК в Институте ядерной физики Макса Планка (Гейдельберг, Германия) 40Ar-39Ar-методом были получены близкие цифры — 541—550 млн лет [21]. Большой блок изотопно-геохронологических данных по породам БМК был опубликован в результате исследований по проекту «Уралиды»

[22], эти данные в целом подтвердили, что последняя фаза метаморфизма в белорецком куполе проявилась 600—550 млн лет назад. В 2006 году А. А. Алексеевым с соавторами были

опубликованы результаты датирования мусковита и биотита из пород БМК. Полученный возрастной интервал метаморфизма — 702±20—590±17 — «удревняет» это событие [3]. Кро-

Рис. 2. Схема эволюции термобарических параметров метаморфизма эклогитов БМК: 1,2 — РТ-параметры эклогитов (1 — неизмененные, 2 — симплектитовые); 3 — расчетные данные по программе TWQ по [18]; 4 — изоплеты содержаний жадеита в клинопироксене по [25]; 5 — изоплеты содержаний жадеита в диопсиде по [16]; 6 — фазовая диаграмма полиморфных модификаций Al2SiO5 по [15]; 7 — то же по схеме фаций контактового и регионального метаморфизма [6]; 8 — линии равновесия: Лав = Цо + Сил + + Кв + Н2О [28]; Ан + Н2О = Цо + Сил + Кв [28]; Мар + Кв = Цо + Ки + Н 2 О [26]; Хл + Кв = Тк + Ки + Н 2 О [5]; 9 — авторские материалы, рассчитанные по гранат-пироксеновому геотермометру [29]; амфиболовому геобарометру [24,30]; 10 — эволюционный тренд прогрессивного и регрессивного метаморфизма эклогитов: Ан — анортит, Кв — кварц, Ки — кианит, Лав — лавсонит, Мар — маргарит, Сил — силлиманит, Тк — тальк, Цо — цоизит

Fig. 2. Evolution of thermobaric parameters of metamorphism of BMC eclogites: 1,2 — PT-parameters of eclogites (1 — unchanged, 2 — symplectic); 3 — estimated data from TWQ software, according to [18]; 4 — isopleths ofjadeite content in clinopyroxene according to [25]; 5 — isopleths ofjadeite content in diopside according to [16]; 6 — phase diagram of Al2SiO5polymorphs according to [15]; 7 — the same by the scheme of facies of contact and regional metamorphism [6]; 8 — equilibrium lines: Лав = Цо + Сил + Кв + Н2О [28]; Ан + + Н2О = Цо + Сил + Кв [28]; Мар + Кв = Цо + Ки + Н2О [26]; Хл + Кв = Тк + Ки + + Н2О [5]; 9 — author’s material calculated from garnet-pyroxene geothermometer [29]; from amphibole geobarometer [24, 30]; 10 — evolutionary trend of progressive and regressive metamorphism of eclogites: Ан — anorthite, Кв — quartz, Ки — kyanite, Лав — lawsonite, Мар — margarite, Сил — sillimanite, Тк — talc, Цо — zoisite

ме прямых определений возраста пород БМК существуют косвенные датировки метаморфического события. При изучении черносланцевых отложений, приуроченных к зоне Юрюза-но-Зюраткульского разлома, расположенного ~40 км западнее-юго-запад-нее белорецкого комплекса, нами по составам сосуществующих сульфидов были определены термодинамические параметры образования сульфидной минерализации ( Т = 330—500 °C, Р = 6—7 кбар), а по содержанию радиогенного свинца в уранинитах установлено время ее формирования (~600 млн лет) [10], что свидетельствует о проявлении «белорецкого метаморфического события» на большей территории. При этом метаморфизму подверглись не только отдельные блоки, но и породы, «трассирующие» зоны разломов [9]. При массовых определениях Ar-Ar-возраста белых слюд из вендских синорогенных отложений Южного Урала методом лазерной абляции [33] было установлено, что слюды образуют две отчетливые возрастные группы. Первая, с возрастом 571—609 млн лет, имеет фенгитовый состав и прямо указывает на источник сноса—породы БМК. Вторая группа — 645—732 млн лет, представленная только мусковитом, свидетельствует о том, что в этот временной период породы белорецкого комплекса не подвергались размыву. Таким образом, приведенные выше возрастные датировки свидетельствуют о том, что процесс метаморфизма пород белорецкого комплекса был растянут во времени.

Природа допалеозойского регионального метаморфизма, проявившегося на территории палеоконтинен-тального сектора Южного Урала, остается до сих пор дискуссионной. По представлениям В. И. Ленных [14], она обусловлена неоднократной конвергенцией литосферных плит. По данным А А Алексеева [1], формирование метаморфических комплексов на Южном Урале осуществлялось в обстановке коллизии континентальных плит, наступившей после ранневендского рифтообразования и незначительного раздвига континентальной коры. По мнению В. Н. Пучкова [19], в поздневендское время территория Южного Урала развивалась в режиме сжатия, что выразилось в региональном метаморфизме и локально проявленном метасоматозе. Кроме того, разрабатываются представления об обусловленности регионального метаморфизма верхнедокембрийских толщ западного склона Южного Урала процессами растяжения и пластичного течения в условиях платформенного рифтогенеза и разрыва континентальных плит [8]. Все это свидетельствует о том, что гео-динамическое развитие Южно-Уральского сегмента Уральской складчатой системы в позднем рифее и венде характеризовалось определенной спецификой, которая отражена в большом количестве публикаций, посвященных геологии структурно-вещественных комплексов, стратиграфии отложений и формационной принадлежности магматических пород.

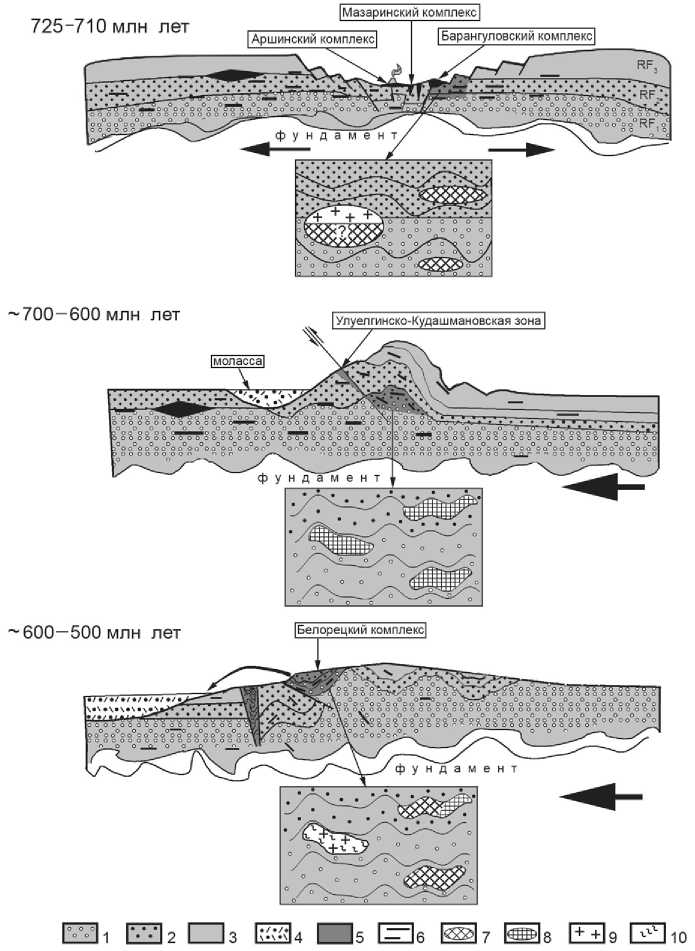

Совокупность имеющихся материалов представляет историю формирования пород белорецкого комплекса в следующем виде. К концу «позднери-фейского» времени субстрат БМК ничем не отличался от расположенных западнее (в современных координатах) структурно-вещественных комплексов и представлял собой последовательности осадочных отложений ранне-, средне- и позднерифейского возраста, пронизанные ранне- и среднерифейскими магматическими породами (рис. 3), на что указывают данные по сравнительному анализу геохимии эклогитов и магматических пород.

Первая фаза метаморфизма субстрата белорецкого комплекса проявилась в позднем рифее (аршиний по [11]) в связи с локально(?) проявленным рифтогенезом (рис. 3). В это время формируются габбро-гранитный Барангуловский массив (725 ± 5) млн лет; [12]), вулканогенно-осадочный аршинский комплекс (709.9 ± 7.3) млн лет [11]) и дайковые тела основного состава мазаринского комплекса. Породы, слагающие субстрат белорецкого комплекса, метаморфизуются в условиях амфиболитовой фации, о чем свидетельствует 40Aг-39Aг-возраст амфибола из эклогитов (718 млн лет [22]) и K-Ar-возраст мусковита из двуслюдяно-квар-цевого сланца (702 ± 20 млн лет [4]).

Как показывают ранее проведенные и наши исследования, основная фаза метаморфизма пород белорецкого комплекса проявилась 600— 550 млн лет назад [21, 22, 31—33 и др.] при орогенических движениях в складчатой области тиманид, сформировавшейся на краю рифейского платформенного бассейна [19]. В это время в условиях стрессовой (либо стресс + литостатическое давление) нагрузки сформировались эклогитовые тела (рис. 2), а термобарические параметры метаморфизма достигали максимальных величин: Т ~ 650 °С,

Рис. 3. Геодинамическая модель формирования белорецкого метаморфического комплекса: 1 — нижнерифейские отложения нерасчлененные; 2 — среднерифейские отложения нерасчлененные; 3 — верхнерифейские отложения нерасчлененные;

4 — ашинская серия (моласса); 5 — субстрат БМК и Улуелгинско-Кудашмановской зоны; 6 — интрузивные магматические породы нерасчлененные; 7 — амфиболиты;

8 — эклогиты; 9 — граниты ахмеровского комплекса; 10 — гнейсы

Fig. 3. Geodynamic model of formation of Beloretsky metamorphic complex: 1 — undivided Lower Riphean deposits; 2 — undivided Middle Riphean deposits; 3 — undivided Upper Riphean deposits; 4 — ashinskaya series (molasses); 5 — substrate of BMC and Uluelginsko-Kudashmanovskaya zone; 6 — undivided intrusive igneous rocks;

7 — amphibolites; 8 — eclogites; 9 — granites ofAkhmerovsky complex; 10 — gneisses

P ~ 13 кбар. На этом же этапе локальному метаморфизму амфиболитовой фации подвергаются породы, трассирующие линейные зоны разломов (Улуелгинско-Кудашмановская зона).

Дальнейшая эволюция пород БМК характеризовалась относительно быстрым снятием стрессовой нагрузки и выведением комплекса на поверхность, о чем свидетельствует широкое распространение в эклогитах симплектитовых структур и деком прессионной амфиболизации, а появление фенгитовых слюд с возрастом 571—609 млн лет [33] в отложениях ашинской серии определяет временной интервал начала размыва пород БМК (рис. 3).

Подводя итог исследованию эклогитов белорецкого метаморфического комплекса, необходимо акцентировать внимание на следующем:

-

— максимальные термодинамические параметры при формировании

эклогитов БМКдостигали: Т ~ 650°С, Р ~ 13 кбар; при этом широкое распространение в породах симплекгито-вых структур, сформировавшихся при Т = 500 °С, Р = 5.5 кбар, свидетельствует об относительно быстром выведении комплекса на поверхность;

-

— процесс формирования пара- и ортопород белорецкого метаморфического комплекса с определенной долей условности можно подразделить на два основных этапа, первый из которых обусловлен локально(?) проявленным рифтогенезом, проявившимся в период ~ 730—710 млн лет; второй этап — основной — реализовывался при орогенезе в складчатой области тиманид в условиях стрессовой (либо стресс + литостатическое давление) нагрузки, что позволяет считать БМКтипичным представителем метаморфических комплексов коллизионного типа [27].

Список литературы Thermodynamic conditions of formation and geodynamic reconstruction for the eclogites of Beloretsk complex (South Ural)

- Алексеев А. А., Алексеева Г. В. Белорецкий метаморфический комплекс -ключевой геолого-петрологический объект докембрия Урала//Проблемы петрогенезиса и рудообразования. Екатеринбург: УрО РАН, 1998. С. 3-5.

- Алексеев А. А. Метаморфизм и термобарические условия формирования горных пород белорецкого высокобарического комплекса (Южный Урал)//Геологическая служба и горное дело Башкортостана на рубеже веков. Уфа: Тау, 2000. С. 170-174.

- Алексеев А. А., Алексеева Г. В., Галиева А. Р., Тимофеева Е. А. Метаморфическая геология западного склона Южного Урала. Уфа: Гилем, 2006. 212 с.

- Алексеев А. А., Ковалев С. Г., Тимофеева Е. А. Белорецкий метаморфический комплекс. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2009. 210 с.

- Добрецов Н. Л., Соболев Н. В. Эклогиты и глаукофановые сланцы в складчатых областях//Кристаллическая кора в пространстве и времени: Метаморфические и гидротермальные процессы. М.: Наука, 1989. С. 204-213.