Тибетские палаши с остроконечным клинком из музейных собраний США

Автор: Пронин Алексей Олегович, Бобров Леонид Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 3 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены короткие и длинноклинковые тибетские палаши с остроконечным клинком, трехлепестковым и трапециевидным навершием из собраний Музея искусств Метрополитен (Нью-Йорк, США).

Тибет, центральная азия, восточная азия, монголия, южная сибирь, китай, клинковое оружие, палаши

Короткий адрес: https://sciup.org/14737775

IDR: 14737775 | УДК: 904;

Текст научной статьи Тибетские палаши с остроконечным клинком из музейных собраний США

Клинковое оружие, вместе с копьями и пиками, играло исключительно важную роль в комплексе вооружения панцирников и состоятельных ополченцев Тибета [Горелик, 2004; Бобров, Худяков, 2008. С. 274, 615] . В предыдущих публикациях авторы поднимали тему тибетского клинкового оружия – однолезвийных палашей со скошенным острием [Бобров, Пронин, 2011; Пронин, Москвитин, 2010; Пронин, Худяков, 2011]. В настоящей статье мы намерены продолжить изучение клинкового оружия, входившего в комплекс вооружения тибетских воинов. Будут рассмотрены тибетские палаши с прямым острием, трехлепестковым и трапециевидным навершием, хранящиеся в фондах Музея искусств Метрополитен (Нью-Йорк, США). Главное их отличие от большинства тибетских палашей заключается в оформлении клинка. Он не срезан под углом на конце, а плавно сужает- ся, образуя вытянутое острие подтреугольной формы. По своему виду клинок напоминает острие меча, но сохраняет одностороннюю заточку, что, собственно, и позволяет отнести данный тип оружия к палашам. Предназначение такой формы клинка достаточно прозрачно. Он позволял не только рубить, но и наносить сильные колющие удары.

Описания указанных тибетских палашей и их фотографии были представлены в работах некоторых исследователей [Stone, 1999; Granscay, 1959; LaRocca, 2006; Бобров, Худяков, 2008. С. 270, 273–274], им уже дана общая характеристика. В то же время представляется необходимым предложить детализированное описание данных палашей, представляющих значительный научный интерес для российских исследователей.

Все палаши имеют схожую форму клинка и отличаются в основном особенностями оформления рукояти. К первой группе относятся «классические» варианты с оправой, характерной для палашей па-дам с прямым линзовидным в сечении однолезвийным клинком, прямым острием, округлой либо

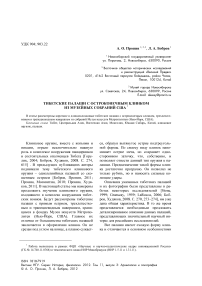

Рис. 1. Короткий тибетский палаш с прямым острием, деревянной рукоятью и железным прорезным навер-шием с бирюзовой инкрустацией (железо, дерево, кожа, золото, серебро, бирюза, коралл): 1 – общий вид палаша без ножен; 2 – узор металла клинка (увеличение; без масштаба); 3 – рукоять (увеличение; без масштаба); 4 – общий вид ножен; 5 – муфта на устье ножен (увеличение; без масштаба); 6 – U-образная оковка ножен и центральная орнаментированная пластина с инкрустацией (увеличение; без масштаба)

прямоугольной гардой, трапециевидной муфтой (обоймой) рукояти и трехлепестковым навершием (рис. 1–2). Всего в группе насчитывается 2 экз., различающихся особенностями декоративного оформления.

Вариант 1 – с гардой с фестончатым краем и желобчатым бортиком, муфтой, украшенной прорезным растительным орнаментом, грубой деревянной рукоятью, железным прорезным навершием с бирюзовой инкрустацией. Включает 1 экз. из Музея искусств Метрополитен (инвентарный номер 36.25.1466a, b) (рис. 1). Палаш был передан в дар музею Джорджем С. Стоуном в 1935 г. Длина палаша 69,9 см, в том числе длина клинка 50,5 см [Granscay, 1959. P. 177]. Выполнен в традиционном тибетском стиле, отличается высоким качеством работы и хорошей сохранностью.

Однолезвийный клинок с прямым острием имеет тусклый серый цвет и так называемый «шпилечный» узор металла – тхур [thur], состоящий из трех темных и четырех светлых линий (рис. 1, 1–3 ). Клинки тибетских палашей с аналогичными узорами металла клинка описаны нами в предыдущих работах [Пронин, Москвитин, 2010; Бобров, Пронин, 2011, Пронин, Худяков, 2011]. Основы таких клинков изготавливались из нескольких сложенных прутьев («шпилек») мягкого и темного (так называемого «женского») железа мо лсагс [mo lsags]), перемежающихся с несколькими прутьями более твердого светлого («мужского») железа пхо лсагс [pho lsags]. В ряде случаев в середину пакета помещался единичный стержень темного «женского» железа. Основа клинка обрамлялась светлым железом, формировавшим его обушок и режущую кромку. Такая техника ковки с попеременным комбинированием прутьев твердого и мягкого железа типична для тибетских клинков. Она позволяла получить одновременно прочный и гибкий клинок. Цвет и качество железа, а также количество шпилечных линий могут значительно варьироваться в разных клинках. Текстура в виде точек в средней части клинка и параллельных линий на кончике – результат старой коррозии.

Эфес имеет рукоять прямой формы из темно-коричневой грубо обработанной древесины (рис. 1, 3), узкую, прямоугольную в сечении. Металлическое трехлепестковое навершие (ваджра) и обойма в основании рукояти покрыты позолотой с прорезным 1 растительным орнаментом. В центре навер-шия рукояти расположено круглое «гнездо» для крепления камня; в настоящее время камень утрачен. Судя по оформлению ножен, это мог быть крупный, грубо ограненный фрагмент бирюзы либо коралла округлой формы. Навершие и муфта в основании рукояти имеют широкий бортик, обрамляющий растительный узор, позолоченная металлическая гарда вытянутой прямоугольной формы, широкий бортик снабжен вертикальными желобками.

Вместе с палашом сохранились оригинальные ножны, имеющие характерную U-образную оковку, распространенную на тибетских палашах [Пронин, Москвитин, 2010] и многочисленные железные накладки (рис. 1, 4 ). Основа ножен изготовлена из дерева и обтянута тонкой кожей темнозеленого цвета. Устье ножен украшено широкой прямоугольной металлической муфтой серебристого цвета с прорезным растительным узором, широкими верхним и нижним бортиками и гнездом для крепления круглого камня (бирюза либо коралл; утрачен) в центре. Массивная муфта устья ножен объединяет деревянную основу и детали металлической обкладки ножен палаша, включая боковые, центральную и заднюю металлические планки (рис. 1, 5 ). Концы металлических деталей имеют специальные выемки и заходят под прямоугольную муфту устья ножен, которая прижимает их к деревянной основе. На участке от устья и до середины ножен металлические детали обкладки ножен имеют серебристо-белый цвет и не несут украшений, на боковых оковках прослеживаются следы грубой шлифовки. На участке от середины и до нижнего конца ножен железная обкладка ножен позолочена и покрыта прорезным растительным узором (рис. 1, 6). Нижняя часть ножен покрыта массивной позолоченной пластиной с узким фигурным «языком», заходящим на центральную часть ножен. Пластина украшена тремя крупными камнями в круглых гнездах - двумя фрагментами бирюзы округлой огранки и кораллом цилиндрической огранки между ними. Нижняя часть оковки ножен образует характерную U-образную наклад-

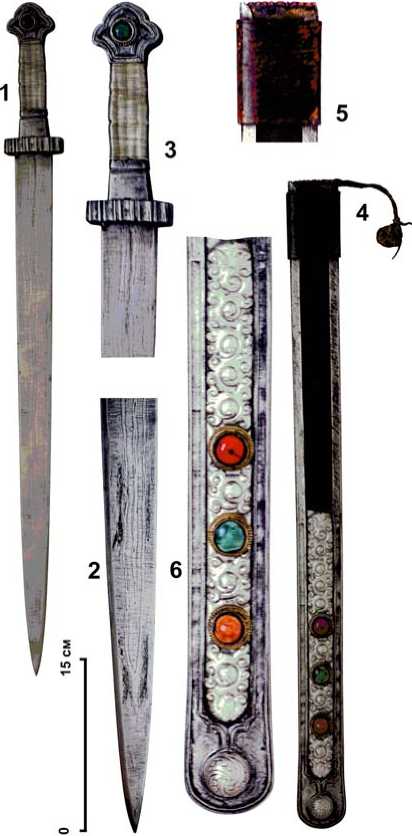

Рис. 2. Короткий тибетский палаш с прямым острием, рукоятью, обмотанной серебряной проволокой, на-вершием с бирюзовой инкрустацией (железо, дерево, серебро, золото, бирюза, коралл): 1 - общий вид палаша без ножен; 2 - узор металла клинка (увеличение; без масштаба); 3 - рукоять (увеличение; без масштаба); 4 - общий вид ножен; 5 - кожаная муфта на устье ножен (увеличение; без масштаба); 6 - U-образная оковка ножен с крупным умбоном в нижней части и центральная орнаментированная пластина с инкрустацией (увеличение; без масштаба)

ку, покрытую растительным узором из завитков с широким внутренним бортиком. В ее нижней части расположен круглый вырез, в котором проступает растительный орнамент центральной накладки. Таким образом, видно, что центральная орнаментированная накладка заходит под U-образное расширение оковки ножен и фиксируется на деревянной основе ножен.

Рис. 3 . Палаш восточно-тибетского типа с прямым острием, рукоятью, покрытой кожей ската, с малой гардой и трапециевидным навершием с ярко выраженными гранями (железо, дерево, кожа ската, золото, серебро): 1 – общий вид палаша без ножен; 2 – узор металла клинка (увеличение; без масштаба); 3 – лицевая сторона рукояти (увеличение; без масштаба); 4 – оборотная сторона рукояти (увеличение; без масштаба); 5 – оформление внутренней стороны навершия рукояти (увеличение; без масштаба); 6 – общий вид ножен; 7 – оформление внутренней стороны муфты устья ножен (увеличение; без масс-штаба); 8 – U-образная оковка ножен и центральная удлиненно-каплевидная пластина с прорезным растительным узором в бутанском стиле (увеличение; без масштаба)

Растительный орнамент деталей эфеса, муфты устья ножен и боковых и центральной накладок в нижней части ножен выполнен в единой стилистической и технологической манере, что говорит о едином времени и месте изготовления деталей оправы данного палаша. В целом, особенности оформления палаша позволяют датировать его XVII–XIX вв. и связывать с комплексом вооружения воинов Центрального Тибета.

Вариант 2 – с подпрямоугольной гардой с фестончатым краем и желобчатым бортиком, деревянной рукоятью, навершием с бирюзовой инкрустацией. Включает 1 экз. из фондов музея Метрополитен (инвентарный номер 36.25.1462а, b) (рис. 2). Палаш был передан в дар музею Джорджем С. Стоуном в 1935 г. Длина палаша 61 см, в том числе длина клинка 41,9 см.

По конструкции и стилю данный палаш близок предыдущему образцу, но имеет меньшие размеры, отделка эфеса и ножен более лаконична. Однолезвийный клинок отличается более высоким качеством исполнения и имеет прямое острие и характерный жемчужно-серебристый оттенок. «Шпилечный» узор металла клинка показан тремя светлыми четкими линиями, указывающими на один прут твердого железа, сложенный в пакет с центральным стержнем. Слабо различимые слои металла имеются также на поверхности прямого кончика клинка (рис. 2, 1–3). Темные линии и участки поверхности клинка, испещренные темными вкраплениями, представляют собой как шлак, окалину либо другие включения в состав металла клинка, так и являются результатом коррозии.

Деревянная немного расширяющаяся в середине рукоять (рис. 2, 3) обмотана серебряной проволокой. Посеребренные трехлепестковое навершие и муфта (обойма) в основании рукояти выполнены из железа. Навершие рукояти украшено только тремя гравированными линиями, повторяющими контур навершия и бортика. В центре на-вершия помещено круглое гнездо с крупным куском бирюзы округлой огранки. Вокруг бортика гнезда закреплено плоское кольцо с насечкой. Муфта (обойма) в основании рукояти гладкая, лишена украшений. Гарда гладкая, посеребренная, широкий бортик покрыт вертикальными желобками.

Ножны украшены простой U-образной обкладкой, единственным украшением которой является выпуклый бортик по периметру (рис. 2, 4 ). Участок устья ножен закрыт широкой муфтой из темно-коричневой жированной кожи (рис. 2, 5 ). К муфте прикреплен витой кожаный шнур со свертком-узлом на конце, трактуемый Д. Ларокка как талисман [LaRocca, 2006. P. 160]. Нижняя половина ножен закрыта серебряной пластиной с прочеканенным растительным узором (рис. 2, 6 ). Пластина снабжена тремя «гнездами», в которые вставлены два куска коралла и фрагмент бирюзы; камни имеют сферическую огранку, гнезда – желтого металла, возможно позолочены, их основания выполнены в виде колец с насечкой. Нижний конец и боковые стороны центральной накладки заходят под край U-образной обкладки, верхняя половина ножен покрыта темным текстилем. Особенности оформления палаша позволяют датировать его XVII– XIX вв. и связывать с комплексом вооружения воинов и, возможно, гражданских лиц Центрального Тибета.

Ко второй группе относятся палаши с малой гардой, с рукоятью, покрытой кожей ската, увенчанной трапециевидным навер-шием с ярко выраженными гранями. Данные палаши исследователи традиционно соотносят с комплексом вооружения населения Восточного Тибета [LaRocca, 2006. P. 164–166].

Вариант 1 – с железным, навершием, украшенным глубоко гравированным позолоченным узором из завитков с лицевой стороны и посеребренной поверхностью, украшенной гравированным узором с внутренней стороны. Включает 1 экз. из фондов Музея Метрополитен (инвентарный номер 36.25.1465a, b) (рис. 3). Палаш был передан в дар музею Джорджем С. Стоуном в 1935 г. Длина палаша 85,7 см, в том числе клинок 66,7 см.

Данный палаш имеет ряд общих черт с двумя палашами, рассмотренными нами в одной из предыдущих работ [Бобров, Пронин, 2011]. Он также включает характерные детали оправы, указывающие на значительное бутанское влияние. Клинок палаша прямой, однолезвийный, с прямым острием. Поверхность металла клинка имеет различимый «шпилечный» узор [Пронин, Худяков, 2011], состоящий из пяти светлых и четырех темных полос твердого и мягкого железа (рис. 3, 1–2).

Деревянная рукоять палаша покрыта кожей ската (рис. 3, 3 – 4 ). I-образная форма рукояти сходна с рукоятями двух палашей, описанных нами в предыдущей статье [Бобров, Пронин, 2011]. Она имеет ромбовидное сечение и расширяется в верхней и нижней частях. Полое внутри железное трапециевидное навершие снабжено вертикальными ребрами, придающими пластине ромбовидную в сечении форму (рис. 3, 5 ). С лицевой стороны и сверху оно украшено прорезным (гравировка, кернение, чеканка) растительным узором из сложных завитков, тщательно выполненным в высоком рельефе и покрытым золотом. Внутренняя сторона навершия рукояти также украшена. В отличие от лицевой части, ее украшения состоят из плоскостного гравированного узора в виде растительного орнамента. Д. Ларокка отмечает наличие «тщательной штриховки в пределах линий узора» [LaRocca, 2006. С. 167]. Плоскостной узор внутренней стороны навершия рукояти покрыт золотом и серебром, с внутренней стороны навершия, близ центрального ребра, расположено два отверстия для продевания темляка (утрачен). Отличительной чертой оформления рукояти является очень маленькая ромбическая железная гарда с фестончатым краем. Плоскость гарды практически не выходит за границы рукояти.

Ножны палаша выполнены из дерева и покрыты жированной кожей черно-коричневого цвета (рис. 3, 6). С лицевой стороны кожаное покрытие ножен имеет вертикальную тройную складку, проходящую по центру по все длине ножен – от устья до металлической пластины центральной накладки в нижней части. Складка выступает над поверхностью кожаного покрытия, образуя два вертикальных желобка. Устье ножен закрыто широкой железной позолоченной муфтой, лицевая сторона которой покрыта прорезным узором в виде растительного орнамента (рис. 3, 7). Отделка лицевой сторо- ны муфты устья ножен выполнена в единой манере с отделкой лицевой стороны навер-шия рукояти палаша. Обойма снабжена по периметру выпуклым бортиком. Внутренняя сторона муфты гладкая, украшена плоскостной гравировкой в виде растительного орнамента, что также соответствует оформлению навершия рукояти). Цветы и побеги плоскостного узора покрыты золотом и серебром. Нижняя половина ножен закрыта U-образной накладкой-оковкой, выполненной из цельной пластины сравнительно тонкого железа (рис. 3, 8). Выгнутая пластина имеет сложную форму. Она также украшена с лицевой стороны прорезным растительным узором из пышных завитков в единой манере с оформлением навершия рукояти и устья ножен. Узор лицевой части U-образной накладки покрыт золотом. Центральное поле нижней части ножен палаша закрыто позолоченной металлической пластиной удлиненно-каплевидной формы (имеющей сходство с формой острия клинка палаша в его зеркальном отражении). Центральная пластина украшена сложным прорезным растительным узором, выполненным в единой манере с остальными металлическими частями оправы лицевой стороны палаша.

Под муфтой устья ножен расположена вертикальная железная скоба, через которую пропущена петля из широкого кожаного ремешка (рис. 3, 6). В сочетании с особенностями оправы палаша и соотношением лицевой и внутренней сторон оправы это говорит о том, что палаш был изготовлен для ношения в соответствии с бутанской традицией – подвешенным вертикально с правой стороны [LaRocca, 2006. Р. 167]. К другим чертам бутанского стиля оформления предметов клинкового оружия можно отнести систему оформления навершия рукояти, наличие гравированных украшений на лицевой и верхней части навершия, характерную форму оковок и металлических деталей оправы ножен, отсутствие ярко выраженной гарды. Тем не менее на бутанских мечах и палашах подобные элементы выполнялись относительно тонкими, литьем из серебра, в отличие от более прочных железных украшений рассматриваемого нами меча. Последние позволяют связать его с Восточным Тибетом. Данный палаш сопоставим с ближайшими аналогами из Британского Музея (кат. № 112–114) а особенности его оформления – с узорами на коробке для амулетов из того же музея (ОА 1992.12– 14.8), атрибутированными как восточно-тибетские и датированными XV в. [Clarke, 2004. Р. 24. Fig. 13]. Таким образом, представляется возможным датировать палаш из Музея искусств Метрополитен XV–XVIII вв.

Рассмотренные в статье палаши фиксируют факты использования воинами позднесредневекового Тибета длинноклинкового оружия, занимающего промежуточное положение между классическими тибетскими палашами со срезанным острием и мечами. Появление палашей данного типа было обусловлено желанием тибетских оружейников расширить боевые свойства палашей за счет сочетания в одном клинке рубящей и колющей функций. В результате палаши нового типа не вытеснили свои аналоги со скошенным острием, но продолжали применяться параллельно с ними вплоть до XIX в.

TIBETAN BROADSWORDS WITH AN OBLIQUE TIP OF BLADE FROM UNITED STATES MUSEUM COLLECTIONS