Тиманит - уникальная высокотитанистая ультракалиевая разновидность трахита: Средний Тиман, поздний палеозой

Автор: Швецова И.В., Филиппов В.Н., Мальков Б.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 2 (134), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128922

IDR: 149128922

Текст статьи Тиманит - уникальная высокотитанистая ультракалиевая разновидность трахита: Средний Тиман, поздний палеозой

* Коми госпединститут, Сыктывкар

На юго-востоке Четласского Камня, в районе Ворыквинской группы месторождений латеритных бокситов, перекрытых покровами франских толеитовых базальтов, вскрыты канавами и буровыми скважинами дайкообразные крутопадающие северо-западного (ти-манского) простирания тела ультракалиевых калишпатитов, мощностью 30— 50 м и протяженностью до 2 км, с уникальным петрографическим и минеральным составом и необычным для магматитов Тимана позднепалеозойским послетрапповым возрастом (рис. 1). Аналогичные горные породы, залегаю- щие в виде мощной (около 9 м) крутопадающей дайки среди живетских отложений, были обнаружены ухтинскими геологами в другом районе Среднего Тимана — на Цильменском Камне, в 100— 120 км к северу от р. Ворык-вы, в истоках Цильмы и ее притока Ашуги (рис. 1). Разные исследователи относили эти необычные тиманские породы к магматическим (интрузивным) или метасоматическим образованиям, называя их сиенитовыми аплитами, калишпатитами, микроклинитами, ортокла-зитами, и предполагали их девонский возраст. Серьезные попытки выяснения петрографической природы, формационной, фациальной принадлежности и возраста этих во многом уникальных не только для Тимана пород никем не предпринимались. Знаменательно, что дайкообразные тела калишпатитов прорывают франские базальты. А их собственный изотопный возраст, определенный K-Ar методом по трем валовым пробам, составляет 271— 288 млн лет, отвечая ранней перми [14]. Магматические породы такого же возраста широко распространены на Урале, особенно на Среднем и fiжном [25], и в Полярном Зауралье. В кристаллическом фундаменте Западно-Сибирской плиты в районе Ханты-Мансийска присутствуют гранодиориты с Rb-Sr изохронным возрастом 291.8±2.1 млн лет [8]. Гранит-аплиты с K-Ar возрастом 280±14 млн лет, рвущие ордовикские кварциты, известны в Тынаготском массиве на восточном склоне Приполярно-

Рис. 1. Выходы позднепалеозойских трахитов ( τ ), девонских базальтов ( β ), лампрофиров ( ι ), вендских карбонатитов ( υ ), гранитов ( γ ) и сиенитов ( ε ), рифейских диабазов ( ν ) на Тимане. Районы и участки (цифры в кружках): 1 — Канинский Камень; 2 — Тиманский Камень; 3 — Четласский Камень; 4 — Вымско-Вольская гряда; 5 — Очпарма. I — Котласский прогиб; II — Предтиманский прогиб; III — Печорская синеклиза. Пунктиром обозначены линии равных глубин карельского и рифейского фундамента

го Урала [10]. Такой же K-Ar по биотиту и мусковиту возраст (260—280 млн лет) имеют редкометалльные микроклин-пертитовые розовые лейкограниты кре-менкульской серии, слагающие два крупных штока — в центре и на юго-востоке крупного Челябинского гранитоидного плутона на fiжном Урале возрастом 355—360 млн лет, определенным Pb— Pb методом Кобера по циркону [21]. Челябинский плутон принадлежит к главному гранитному поясу Урала и относится к надсубдукционным образованиям, а штоки кременкульской серии принадлежат уже к позднеколлизионным уральским гранитам [21]. На fiжном Урале, южнее Магнитогорска, особенно широко распространены крупные коллизионные анатектические гранитные плутоны возрастом около 290 млн лет [25]. Bсе это позволяет уверенно связывать появление позднепалеозойских калиш-патитов (трахитов) на Тима-нe с герцинской тектономаг-матической активизацией Русской платформы. Калиевые бостониты близкого абсолютного возраста (295— 300 млн лет) известны также в Тараташском выступе кристаллического фундамента Русской платформы. Жильные тела бостонитов здесь имеют мощность до нескольких десятков метров, но трактуются чаще всего, как и у нaс на Тимане, не как магматические породы, а как приразломные метасомати-ты. Как видим, среди герцин-ских магматитов Урала и Зауралья нам не известны петрографические аналоги ти-манским калишпатитам. Та-

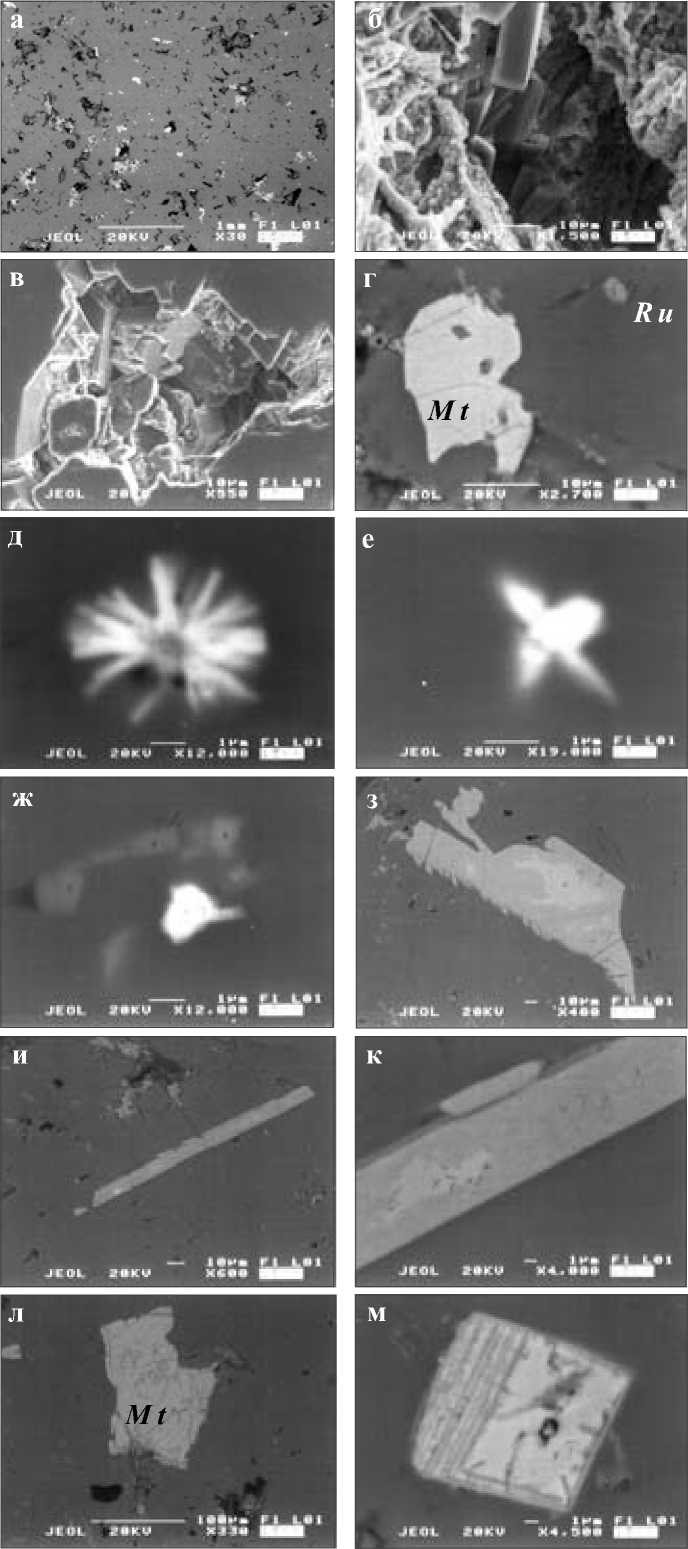

Рис. 2. Трахиты и их минералы под электронным микроскопом: а — рудные минералы (белое) и миаролы (черное) на фоне санидинового (серое) матрикса (изображение в упругоотраженных электронах); б, в — «санидиновые» миаролы, инкрустированные анатазом (изображение во вторичных электронах); г, д — изометричные в поперечном сечении и радиально-лучистые включения рутила в санидине; е, ж — изо-метричные зерна и крестообразные сростки бадделеита в санидине; з, и, к — пластинчатые включения ильменита в санидине; л, м — обогащенный цинком зональный титаномагнетит в санидине кие аналоги мы обнаруживаем только в составе щелочных и карбонатитовых вулканических комплексов на древних платформах: Сибирской, Африканской и др. [12, 11]. Петрографические черты этих ультракалиевых калишпатитов, характерные особенности их минерального состава и фациального положения позволяют нам рассматривать их как новую уникальную высокотитанистую ультракалиевую разновидность трахитов, впервые встреченную на Тимане (табл. 1).

Тиманские трахиты — кайнотипные светло-розовые порфировидные (спо-радогломерофировые) полнокристаллические микрозернистые миаролитовые породы с общей пористостью 17 % и плотностью около 2.4 г/см3 (рис. 2). Вкрапленники в тиманских трахитах представлены обычно разнообразными сростками нескольких индивидов ка-лишпата (санидина). Самые крупные из них достигают 3—5 мм. Под микроскопом наблюдаются панидиоморфнозернистый агрегат тонких лейстовидных (удлинение 5:1) с простыми двойниками, хаотически ориентированных индивидов калишпата (санидина) размером 0.1—1.0 мм, замутненного рудным веществом и пронизанного тончайшими иголочками рутила (рис. 2, д), и обильная вкрапленность относительно крупных (0.1—0.5 мм) идиоморфных изо-метричных или удлиненных зерен лей-коксенизированного титаномагнетита, находящихся в интерстициях. Калишпа-та в породе 95, титаномагнетита — 4—5 об. %. Титаномагнетит претерпел фазовый распад с выделением ламел-лей ильменита и окисление. Ильменит в ламеллях частично превратился в обогащенный ванадием анатазовый лейкоксен с примесью гетита. На рентгенограммах окисленного титаномагнетита лучше всего индицируются линии ильменита, анатаза и рутила и отсутствуют четкие линии самого магнетита, кото-

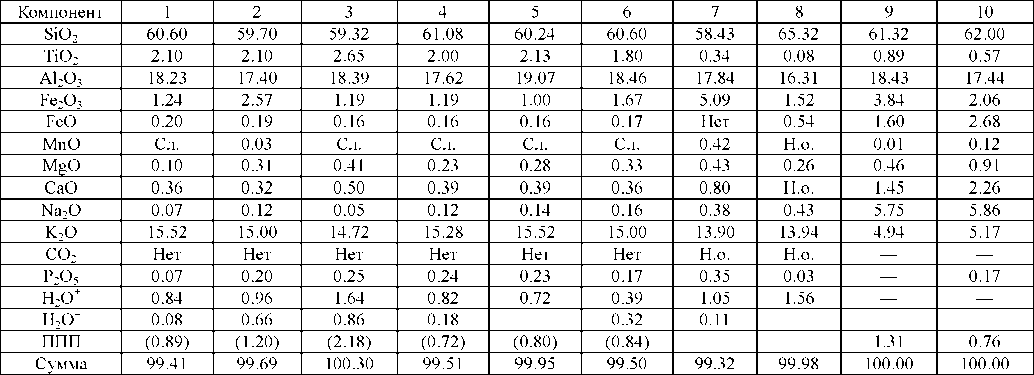

Таблица 1

Химический состав ультракалиевых трахитов Среднего Тимана и их аналогов, мас. %

Примечание. Цифры в заголовке: 1—6 — ультракалиевые трахиты Четласского Камня, полный силикатный анализ [14]; 7 — трахиты Восточной Уганды [11]; 8 — муруниты Алданского щита [12]; 9 — средний бостонит по Дэли; 10 — средний щелочной сиенит по Дэли.

рый в результате окисления превратился в маггемит. В итоге место кристаллов титаномагнетита в породе заняли образовавшиеся по нему параморфозы из пластинок ильменита и ажурных и пористых агрегатов анатазового лейкоксена с высоким (до 4 мас. %) содержанием V2O5. На поверхности аншли-фов видны многочисленные мелкие (менее 0.5 мм) миаролы с выступающими внутрь них «головками» идиоморфных зерен калишпата или же пустотки, инкрустированные по стенкам друзовидными корочками анатаза. Последние, вероятно, наследуют угловатые очертания полностью выщелоченных и замещенных зерен титаномагнетита (рис. 2, а—в). Наблюдаются все стадии такого замещения. Порода по формальным петрографическим и петрохимическим признакам может быть отнесена к щелочным сиенитовым аплитам-бостонитам [6] или к трахитам [9] ульт-ракалиевого типа (табл. 1). Обращают на себя внимание предельно высокое (14.7—15.5 мас. % K2O) содержание калия в породе, отвечающее почти чистому калишпату, и низкие (до 0.16 мас. % Na2O) содержания натрия, кальция (менее 0.5 мас. % CaO) и железа в сравнении со средним составом бостонита по Дэли. Примечательна высокая окислен-ность тиманских пород: значение Fe2O3/(FeO+Fe2O3) составляет у них приблизительно 0.86—0.93. По химическому и минеральному составам тиман-ские трахиты довольно близки муруни-там Алданского щита и калиевым трахитам восточной Уганды [12, 11]. Однако по очень высоким для средних пород содержаниям титана (1.8— 2.6 мас. % TiO2) тиманские породы не имеют близких аналогов среди трахитов. Такому количеству TiO2 в породе должно соответствовать равное (в ильмените), двукратное (в ульвите) или трехкратное (в титаномагнетите) весовое содержание FeO. Но во всех химических анализах наших пород мы наблюдаем явное преобладание окисного железа (1.0—2.6 мас. % Fe2O3) и почти следовые (не более 0.2 мас. %) содержания FeO. Поэтому значительная часть TiO2 (до половины его весового содержания в породе) не связана с закисным железом и находится в составе анатаза и рутила, выстилающих стенки миарол в трахите (анатаз) или образующих игольчатые включения в санидине (рутил), которых особенно много вокруг вкраплений титаномагнетита. Игольчатые выделения рутила образуют радиально-лучистые агрегаты или веерообразно расходящиеся от титаномагнетитовых вкраплений пучки, пронизывающие насквозь несколько прилежащих зерен санидина. Наблюдаются также участки пересекающихся в двух-трех направлениях рутиловых пучков, отдаленно напоминающие сагенитовые срастания. Встречаются в санидине и радиальнолучистые включения рутила микронной величины (рис. 2, д). Учитывая тесный активный (интрузивный) контакт тиманских трахитов с базальтами, можно было бы предположить их обогащен-ность титаном за счет вмещающих базальтов или глубинных базитовых субстратов. Об этом, в частности, свидетельствуют высокотитанистый, как в бази-тах, состав нашего магнетита и обога-щенность его и всех других минералов титана в трахитах ванадием (табл. 2—6), характерная, как известно, для основных пород. Но титаномагнетит из тиман-ских трахитов не имеет близких аналогов по аномально высокому содержанию в нем ZnO (4.5—9.0 мас. %), предполагающему существенное участие в его составе ганитового или франклини-тового миналов (рис. 2, л, м). Правда, присутствие следовых количеств цинка уже отмечалось ранее в титаномагне-титах из щелочных пород Хибинского массива [22]. Поэтому более вероятным представляется ортомагматичес-кое происхождение такого титаномаг-нетита из самой трахитовой магмы. Действительно, наиболее распространенными акцессорными минералами типичных трахитов являются сфен, ти-таномагнетит, циркон и апатит [26]. И все эти минералы, кроме сфена, в наших породах присутствуют. Близкий по составу магнетит-ульвитовый титано-магнетит обычен в рудных пластах Буш-вельдского плутона в fiАР и Копан-ской расслоенной габбровой интрузии на Урале [7], а также отмечен в кислых и щелочных породах Кольского п-ова [5]. В крупнозернистых титаномагнетитах Хибинского массива из ийолит-уртитов и апатит-нефелиновых пород присутствует от 3 до 36 мол. % ульвита при содержании в минерале 16—18 мас. % TiO2 [22]. Такое содержание титана отвечает, по геотермометру Баддингтона, температуре его образования 800— 900 °C. И, что особенно примечательно, акцессорные титаномагнетиты с высоким содержанием TiO2 (23.7— 24.9 мас. % ) присутствуют в пантеллеритовых лавах Италии, где сосуществуют с марганцовистым ильменитом. Таким составам титаномагнетита, равновесным с ильменитом, соответствуют 15

Таблица 2

Химический состав анатаза и рутила в ультракалиевых трахитах Среднего Тимана, мас. %

|

Компонент |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

SiO 2 |

1.30 |

1.98 |

2.19 |

1.30 |

1.67 |

13.60 |

— |

23.48 |

— |

|

Al 2 O 3 |

0.46 |

0.95 |

0.51 |

0.94 |

3.96 |

— |

7.79 |

— |

|

|

TiO 2 |

89.60 |

88.44 |

86.82 |

81.05 |

77.30 |

68.60 |

93.98 |

48.14 |

90.02 |

|

Fe 2 O 3 |

2.09 |

1.16 |

1.36 |

1.64 |

1.43 |

1.10 |

1.51 |

1.53 |

2.86 |

|

V 2 O 5 |

3.15 |

3.41 |

2.75 |

2.98 |

2.90 |

2.53 |

3.47 |

1.69 |

3.16 |

|

Cr 2 O 3 |

0.92 |

0.24* |

0.78 |

0.62 |

— |

— |

— |

— |

— |

|

ZrO 2 |

0.90 |

0.49* |

— |

0.45* |

— |

0.68 |

0.93 |

1.85 |

1.85 |

|

MnO |

— |

— |

— |

— |

— |

0.31 |

0.42 |

0.39 |

0.73 |

|

CaO |

— |

0.73 |

— |

— |

1.21 |

— |

— |

5.75 |

— |

|

P 2 O 5 |

— |

— |

— |

— |

1.22 |

— |

— |

3.42 |

— |

|

K 2 O |

0.39 |

0.46 |

0.42 |

— |

0.43 |

3.78 |

— |

5.23 |

— |

|

Сумма |

98.85 |

98.15 |

94.83 |

88.78 |

87.12 |

94.68 |

100.00 |

99.28 |

100.00 |

Примечание. 1—5 — анатаз, выстилающий стенки миарол в трахитах; 6, 7 — радиальнолучистый рутиловый сросток (длина лучей около 2 мкм) в санидине: его прямой анализ и скорректированный состав; 8, 9 — микровключение (~1 мкм) рутила (вблизи зерна бадделеита) в санидине: его прямой анализ и скорректированный после вычета компонентов санидина и апатита состав. В табл. 2—6 приведены микрозондовые анализы (оператор В. Н. Филиппов). Следовые содержания компонентов отмечены звездочкой.

Таблица 3

Химический состав титаномагнетита, магнетита, ильменита, мас. %

|

Компонент |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

SiO 2 |

0.45 |

15.82 |

22.04 |

19.33 |

— |

— |

30.35 |

— |

|

Al 2 O 3 |

0.96 |

6.57 |

8.25 |

7.48 |

— |

— |

9.23 |

— |

|

K 2 O |

0.26 |

2.91 |

3.74 |

3.80 |

— |

— |

7.02 |

— |

|

TiO 2 |

25.00 |

14.06 |

1.71 |

2.92 |

4.00 |

2.73 |

22.09 |

46.61 |

|

Fe 2 O 3 |

63.30 |

57.97 |

65.77 |

63.45 |

86.93 |

94.28 |

23.39 |

49.35 |

|

V 2 O 5 |

0.41* |

0.39* |

3.49 |

5.29 |

7.25 |

3.06 |

1.91 |

4.03 |

|

Cr 2 O 3 |

— |

— |

2.13 |

1.28 |

1.75 |

— |

— |

— |

|

ZrO 2 |

0.07* |

— |

0.25* |

0.46* |

— |

— |

2.73 |

— |

|

ZnO |

5.71 |

4.63 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

MnO |

0.35 |

0.45 |

0.22* |

0.22* |

— |

— |

— |

— |

|

CaO |

— |

— |

0.16* |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Сумма |

96.53 |

102.79 |

107.76 |

104.23 |

99.93 |

100.00 |

96.87 |

99.99 |

Примечание. 1 — микровключение (около 10 мкм) титаномагнетита в санидине; 2 — микровключение (примерно 2 мкм) титаномагнетита в санидине; 3, 4 — микровключения (~1— 2 мкм) малотитанистого ванадомагнетита в санидине; 5 — скорректированный состав последнего (ан. 4); 6 — микровключение (~1 мкм) ванадомагнетита рядом с включением бадделеита в санидине: состав магнетита скорректирован после вычета компонентов санидина; 7 — микровключение (~1 мкм) ильменита рядом с включением бадделеита в санидине; 8 — скорректированный состав того же ильменита.

Таблица 4

Химический состав титаномагнетита и ильменита в трахитах Среднего Тимана, мас. %

|

Компонент |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

SiO 2 |

0.60 |

0.46 |

0.45 |

2.54 |

0.35 |

— |

0.51 |

— |

— |

|

Al 2 O 3 |

1.49 |

1.18 |

0.96 |

1.64 |

0.82 |

— |

0.49 |

— |

— |

|

K 2 O |

— |

— |

0.26 |

0.69 |

0.28 |

— |

— |

— |

— |

|

TiO 2 |

27.69 |

27.23 |

25.00 |

26.12 |

28.12 |

48.94 |

61.20 |

48.72 |

63.39 |

|

Fe 2 O 3 |

62.61 |

62.72 |

63.30 |

57.62 |

53.48 |

48.84 |

38.02 |

49.52 |

35.09 |

|

V 2 O 5 |

— |

— |

0.41* |

0.05* |

0.80 |

0.61 |

— |

0.88 |

1.32 |

|

Cr 2 O 3 |

— |

— |

— |

— |

0.70 |

— |

— |

— |

— |

|

ZrO 2 |

— |

— |

0.07* |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

ZnO |

4.43 |

4.91 |

5.71 |

7.63 |

8.66 |

— |

— |

— |

— |

|

MnO |

0.52 |

0.43 |

0.35 |

0.69 |

0.83 |

0.98 |

— |

0.58 |

— |

|

Сумма |

97.33 |

96.93 |

96.53 |

96.99 |

94.03 |

99.36 |

100.0 |

99.80 |

100.0 |

Примечание. 1, 2 — Zn-титаномагнетит (~ 100 мкм) в санидине; 3, 4 — два разных зерна Zn-титаномагнетита (~ 10 мкм) в санидине; 5 — зональное зерно Zn-титаномагнетита (~ 14 мкм) в санидине; 6, 7 — внутренняя (реликтовая) и внешняя (преобладающая) части пластинки (толщиной 8 мкм) зонального ильменита в санидине; 8. 9 — внутренняя (реликтовая) и внешняя (основная) области неправильного включения (~ 80—100 мкм) зонального ильменита в санидине.

температуры его кристаллизации 903— 1005 ° C [31]. Зерна акцессорных титано-магнетитов с возрастающим содержанием ульвита от ядер к каймам от 17 до 23 мол. % и с соответствующим увеличением весового содержания TiO2 от 6 до 8 мас. % присутствуют в современных дацитах flпонии. Температура дацитовой магмы, судя по составу железотитановых оксидов в ядрах и каймах зерен титаномагнетитов, составляла от 780—800 до 900±30 °С [28]. Примерно такие же температуры плавления сухого тоналита (от 900 до 1000 °C) были получены экспериментально в диапазоне давлений 15—32 кбар [29]. Как видим, высокое содержание TiO2 в акцессорном титаномагнетите и модельные эксперименты на породах близкого (правда, несколько более кислого, чем у трахитов) состава убеждают в высокотемпературной (900—1000 °C) природе высокотитанистой трахитовой магмы.

Условия залегания тиманских ультракалиевых пород близки к субвулканическим. Поэтому правильнее называть их трахитами, а не сиенитовыми аплитами и бостонитами, как мы полагали ранее [14]. Действительно, если бостониты — это типичные гипабиссальные аплитовидные ортомагматические породы, генетически связанные с вмещающими их сиенитами, то сред-нетиманские трахиты интрудируют франские базальты и примерно на 100 млн лет моложе последних, т. е. не обнаруживают с ними генетической связи. Судя по геологическим разрезам района бокситовых месторождений [3], трахиты кристаллизовались в ранней перми на глубине не более 200—300 м и, по-видимому, имели выход на палеоповерхность. Их высокая каверноз-ность, замещение титаномагнетита агрегатами лейкоксена — вероятный результат автометасоматической переработки остывавших трахитов, которая сопровождалась окислением и разложением титаномагнетита, а также дополнительным привносом в трахиты калия и, возможно, других компонентов. Породообразующий калишпат ти-манских трахитов образовался в результате высокотемпературной кристаллизации из горячего ультракалиевого расплава. Нерасщепленность характерных дифракционных максимумов 131 и 130 на рентгенограммах калишпата свидетельствует об отсутствии в нем микроклина [16]. Дополнительные и решающие сведения о характере нашего ка-лишпата дает ИК-спектроскопия.

Известно, что различия в степени Si/Al-упорядоченности калишпатов проявляются в положении максимумов ИК-спектров в области 600— 650(v1) и 500—550 (v2) см‒1. Абсолютное их значение варьирует в зависимости от прибора и калибровки, но разность A v = (v 1 - V 2 ) устойчиво меняется от 90 см‒1 в санидине до 110 см‒1 в микроклине [20]. Степень ИК-упорядо-ченности определяется как 0 = 0.05 (Дv — 90). У санидинов 0 = 0 ^ 0.1, у ортоклазов и адуляров — 0.1 + 0.8, у микроклинов — 0.8 + 1.0. По нашему калиш-пату на приборе Specord M80 (аналитик Е. У. Ипатова, Институт химии Коми НЦ) было получено A v = 92 см-1, что соответствует значению ИК-упорядо-ченности 0 = 0.1, типичной для санидинов. Таким образом, данные рентгенографии, кристаллооптики и ИК-спектро-скопии позволяют нам однозначно диагностировать калишпат тиманских трахитов как санидин.

Главными петрографическими особенностями тиманских трахитов являются их анхимономинеральность (не менее 95 об. % санидина) и присутствие около 5 об. % акцессорного лейкоксенизиро-ванного титаномагнетита, обогащенного ванадием и хромом, а также конечных продуктов его фазового распада и замещения (ильменита, рутила и анатаза) вместо обычных темноцветных минералов. Кроме того, в шлифах и протолочках наблюдаются также единичные знаки циркона, бадделеита, апатита, пирита, муассанита, дистена. Абсолютным преобладанием санидина объясняется ультрака-лиевый характер тиманских трахитов, а обилием лейкоксенизированного тита-номагнетита и продуктов его распада — повышенное содержание титана (до 2— 2.6 мас. % TiO2) в породе в сравнении со среднебостонитовой нормой (0.6— 0.9 мас. %). Х имический состав титано-магнетита, определенный микрозондом, указывает на исключительно высокое содержание в нем титана (до 28 мас. % TiO2), более высокое, чем в аналогичном минерале из пантеллеритовых лав Италии (23.7—24.9 мас. % TiO2) [31], из базальтов Исландии (24.9 мас. % TiO2) и оливиновых базальтов Индии (27.8 мас. % TiO2) [18]. Такая аномалия может быть следствием изначально очень высокого содержания в нем ульвитового минала. Фазовый распад первичного титаномагнетита привел к образованию в титаномагнетите закономерно ориентированных ламеллей ильменита, а при их окислении — к возникновению ажурных агрегатов анатазового

Таблица 5

Химический состав рутила в трахитах Среднего Тимана, мас. %

|

Компонент |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

SiO 2 |

13.60 |

— |

13.47 |

— |

16.35 |

— |

39.33 |

— |

|

Al2O3 |

3.96 |

— |

4.49 |

— |

5.33 |

— |

12.43 |

— |

|

K 2 O |

3.78 |

— |

3.20 |

— |

3.90 |

— |

11.33 |

— |

|

TiO 2 |

68.60 |

93.98 |

65.83 |

89.20 |

64.04 |

89.66 |

21.13 |

81.77 |

|

Fe 2 O 3 |

1.10 |

1.51 |

1.76 |

2.38 |

1.52 |

2.13 |

1.06 |

4.10 |

|

V 2 O 5 |

2.53 |

3.47 |

3.38 |

4.58 |

3.12 |

4.37 |

0.83 |

3.21 |

|

Cr 2 O 3 |

— |

— |

0.52 |

0.70 |

0.76 |

1.06 |

— |

— |

|

ZrO 2 |

0.68 |

0.98 |

1.72 |

2.33 |

1.47 |

2.06 |

2.85 |

11.03 |

|

Sc 2 O 3 |

— |

— |

0.58 |

0.79 |

0.50 |

0.70 |

— |

— |

|

MnO |

0.31 |

0.42 |

0.19* |

— |

— |

— |

— |

— |

|

CaO |

— |

— |

0.30 |

— |

0.25 |

— |

— |

— |

|

Сумма |

94.68 |

100.00 |

95.45 |

100.00 |

97.24 |

100.00 |

89.14 |

100.00 |

Примечание. 1, 2 — радиально-лучистый рутиловый сросток (с длиной лучей ~ 2 мкм) в санидине: его прямой и скорректированный после вычета компонентов санидина составы; 3, 4 — иголочка рутила (поперечником ~ 3 мкм) в санидине: ее прямой и скорректированный составы; 5, 6 — та же иголочка рутила: ее прямой и скорректированный составы; 7, 8 — рутил-хозяин. вмещающий микронное включение бадделеита: его (рутила) прямой и скорректированный после вычета компонентов санидина составы.

Таблица 6

Химический состав бадделеита в трахитах Среднего Тимана, мас. %

|

Компонент |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

SiO 2 |

18.09 |

— |

19.01 |

— |

25.77 |

16.12 |

25.94 |

|||

|

Al2O3 |

4.72 |

— |

5.29 |

— |

7.71 |

4.50 |

8.13 |

|||

|

K 2 O |

4.88 |

— |

4.72 |

— |

7.22 |

3.85 |

7.99 |

|||

|

TiO 2 |

3.90 |

5.42 |

3.83 |

5.25 |

1.81 |

3.00 |

7.14 |

9.92 |

9.41 |

17.50 |

|

Fe 2 O 3 |

0.56 |

0.78 |

0.29* |

— |

— |

— |

10.91 |

15.16 |

0.47 |

0.87 |

|

V 2 O 5 |

0.13* |

— |

— |

— |

— |

— |

0.70 |

0.97 |

0.43* |

0.80* |

|

ZrO 2 |

67.41 |

93.70 |

69.01 |

94.54 |

57.94 |

96.18 |

53.37 |

74.18 |

43.33 |

80.60 |

|

HfO 2 |

0.13* |

0.18 |

0.08* |

0.11 |

0.50* |

0.83* |

— |

— |

— |

— |

|

ZnO |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

0.27* |

— |

— |

— |

|

MnO |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

0.17* |

— |

— |

— |

|

CaO |

0.57 |

— |

0.50 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Сумма |

100.20 |

100.00 |

102.56 |

100.00 |

100.13 |

100.00 |

97.09 |

100.00 |

95.65 |

100.00 |

Примечание. 1—4 — микровключение бадделеита (~ 1.5 мкм) в санидине: 1, 3 — его прямые анализы; 2, 4 — скорректированные составы после вычета компонентов санидина; 5, 6 — крестообразный двойник бадделеита (~ 1 мкм) в санидине: его прямой анализ и скорректированный составы; 7, 8 — треугольное микровключение бадделеита (~ 1 мкм) в санидине: его прямой анализ и частично скорректированный после вычета компонентов санидина состав; 9, 10 — бадделеит (~ 1 мкм) — узник рутила и санидина: его прямой и скорректированный после вычета компонентов санидина составы.

лейкоксена (рис. 2, б). Присутствие микронных включений бадделеита в санидине установлено под электронным микроскопом и подтверждено микрозондом (рис. 2, е, ж). Кристаллы циркона размером в десятые доли миллиметра и преимущественно овальной формы были обнаружены в протолочках. Абсолютный U-Pb возраст большинства овальных зерен циркона, определенный методом SHRIMP в Изотопном центре ВСЕГЕИ, составляет от 1 до 2.7 млрд лет и подтверждает их ксеногенную природу. Время кристаллизации самих трахитов было определено изотопным KAr методом и составило по трем валовым пробам 271—288 млн лет [14]. Уточнить абсолютный возраст трахитов возможно только по акцессорному сингенетическому бадделеиту, что мы рассчитываем осуществить в будущем.

Первично-магматическая субвулканическая природа тиманских К-трахи-тов и заметная контаминации их веществом вмещающих базальтов особых сомнений не вызывают. Очевидна и важна минералообразующая роль процессов автометасоматоза и выщелачивания. Но относительная роль всех этих факторов, вероятно, может быть уточнена лишь в дальнейшем. Трахиты на Среднем Тимане встречаются локально: на р. Ворыкве, где они прорывают базальтовые покровы, и в районе палео-россыпного месторождения алмазов Ичетъю, где они инъецируют базальтовую жерловину, известную как трубка Сидоровская [15], и, наконец, на Циль-менском Камне — без видимой связи с базальтами. Большой, около 100 млн лет, временной разрыв между излиянием

Окончание на стр. 21

Окончание. Начало на стр. 13.

ТИМДНИТ - УНИКЛЛЬНДЯ ВЫ—ОКПТИТДНИСТДЯ УЛЬТРДКДЛИЕВДЯ РАЗНОВИДНОСТЬТРАХИТА: СРЕДНИЙ ТИМАН, ПОЗДНИЙ ПАЛЕОЗОЙ

франских базальтов (374—370 млн лет назад) и внедрением в них трахитов (288—270 млн лет назад) позволяет рассматривать те и другие в качестве самостоятельных разновозрастных и генетически не связанных платформенных магматических комплексов.

Температура сухого трахитового ультракалиевого расплава, судя по фазовой диаграмме тройной системы Al2O3—K2O—SiO2 при давлении в 1 атм, составляла около 1520 °C [23]. Чистый калишпат, как известно [20], плавится при атмосферном давлении инконгруэнтно при температуре 1150±20 °C с образованием жидкости лейцитового состава (57.8 мас. %), обогащенной SiO2 (42.2 мас. %). Инконгру-энтное плавление калишпата идет в интервале 1150—1700 °C (температура плавления лейцита 1686 °С). При давлении 9 кбар плавление калишпата становится конгруэнтным. В сухих условиях (без воды) он плавится при 1270 °C, в чистой воде — при 820 °C [20]. При содержании 6—21 мас. % воды в расплаве температура плавления калишпата понижается на 100—400 °C относительно сухого расплава. Для сравнения напомним, что предэруптивная температура более кислой дацитовой магмы, определенная по составу железотитановых оксидов в ядрах и каймах зерен акцессорного титаномагнетита с высоким содержанием ульвитового минала (от 17 до 23 мол. %), составляла от 780 до 900±30 °С [28]. Примерно таким же или еще более высоким (до 1000—1100 °C), судя по геотермометру Баддингтона и данным экспериментального изучения системы K2O—Al2O3—SiO2, мог быть порядок температур кристаллизации тиманских трахитов. Присутствие микровключений акцессорного бадделеита в санидине также указывает на высокую начальную температуру исходного трахитового расплава и кристаллизацию бадделеита вместе с санидином-хозяином и иголочками рутила при температурах порядка 1000 °С. Бадделеит — идеальный минерал для определения U-Pb методом изотопного возраста широкого спектра горных пород: от кимберлитов и карбонатитов до габбро и базальтов, от тектитов и тагамитов до ме- 20

теоритов [4, 30, 27]. После обнаружения бадделеита в тиманских трахитах первоочередной для нас становится технически трудная задача по определению изотопного возраста его микронных включений. Главный итог наших исследований — доказательство существования неизвестного ранее и самого молодого на Тимане позднепалеозойского (!) вулканического платформенного комплекса, образованного субвулканическими или гипабиссальными телами высокотитанистых ультракалиевых трахитов возрастом около 280 млн лет.

На Урале в составе герцинских коллизионных комплексов, представленных в основном гранитами и сиенитами, трахиты не известны. Но в других частях гер-цинского Монголо-Охотского складчатого пояса они изредка все-таки встречаются. Так, например, на Тянь-Шане в мощной коллизионной зоне в составе триасового Чагатайского комплекса вместе с дайками и трубками карбонатно-силикатных алмазоносных пород присутствуют редкие маломощные (0.5— 1.5 м) дайки трахитов [13]. Высокие температуры, свойственные мощным коллизионным зонам, способствовали здесь образованию горячих трахитовых и карбонатитоподобных выплавок в нижних частях утолщенной континентальной коры [13]. Мощные (до 300 м) и протяженные (до 1—1.5 км) силлообразные тела ультракалиевых трахидацитов и тра-хириолитов с изохронным U-Pb возрастом 235.4 млн лет выявлены в пределах Хангилайского рудного узла в Восточном Забайкалье [1, 2, 24]. Эти породы фиксируют завершающий этап коллизионных процессов в пределах герцинской Монголо-Охотской складчатой области. Геохимические особенности данных трахидацитов и трахириолитов подтверждают их существенно коровую природу. Близкие ультракалиевые аналоги ти-манских трахитов присутствуют на Африканской платформе в миоценовых карбонатитовых вулканических комплексах Восточной Уганды. Здесь покровы и дайки ультракалиевых трахитов в основном предшествуют внедрению карбонатитов, но какая-то часть трахитовых даек внедряется все-таки после них [11]. Ульт-ракалиевые муруниты входят в состав дайковой фации, сопровождающей Му-рунский массив мезозойских щелочных пород в западной части Алданского щита [12]. Изотопный возраст муруни-тов, определенный K-Ar методом, составляет 114 млн лет. Петрографическое описание мурунитов свидетельствует о том, что это типичные ультракалиевые санидиновые трахиты, аналогичные по минеральному составу, текстуре и структуре тиманским и угандийским трахитам.

Обращает на себя внимание сходство тектонической позиции ультракалиевых трахитов Тимана, Алданского щита и Уганды. Они встречаются на древних платформах (Алдан и Уганда) или в эпибайкальских платформенных глыбах (Четласский Камень на Тимане). В фациальном отношении — это приповерхностные интрузии и экструзии. Несомненная петрографическая уникальность тиманских пород, выражающаяся в сочетании породообразующего калиевого санидина (около 95 об. %) и акцессорного лейкоксенизированно-го титаномагнетита с высоким содержанием TiO2, позволяет именовать их «тиманитами» — новой уникальной высокотитанистой разновидностью ультракалиевых трахитов, приближающейся по своему ультракалиевому химизму и субвулканическим условиям залегания к лейцитовым лавам: вайо-мингитам и орендитам. Последние, несмотря на высокое содержание лейцита, характеризуются практически насыщенными кремнеземом составами. Они пересыщены щелочами (перщелочные с дефицитом Al2O3). Для них, как и для тиманских трахитов, характерно сильно окисленное состояние пород: Fe2O3 / (Fe2O3+FeO) = 0.6+0.8. От уже известных представителей группы орендитов тиманиты отличаются более высоким содержанием калия, кремнезема и глинозема и соответственно более низким содержанием магния, железа и кальция. Такое различие находит отражение в их минеральном составе: в тиманитах отсутствуют темноцветные минералы, представленные в орендитах оливином, диопсидом и флогопитом, а также типичный для орендитов минерал — лейцит. Высокое содержание титана в тима-нитах (1.8—2.6 мас. % TiO2) реализует- ся в акцессорном лейкоксенизирован-ном титаномагнетите и в игольчатых включениях рутила. Еще более высокое содержание титана в орендитах (4— 6 мас. % TiO2) выражается в присутствии флогопита, титаномагнетита и калий-бариевого титаната — прайдерита, ошибочно принимавшегося ранее петрографами за игольчатый рутил.

Что вызвало разогрев и плавление коры под Четласским и Цилемским Камнями на Среднем Тимане в ранней перми с образованием трахитовых расплавов, пока остается загадкой. Складчато-глыбовая архитектура современного Тимана обычно связывается с киммерийско-альпийской активизацией древних байкальских структур, сопровождавшейся формированием его взбросо-надвиговой структуры. Сейчас становится очевидным, что ей на Тимане предшествовала позднегерцинская фаза растяжения. И это подтверждается изотопным возрастом (примерно 270— 288 млн лет) четласских ультракалиевых трахитов. Наличие позднегерцин-ских магматических пород такого типа в рассматриваемом регионе дает нам право ожидать и сопутствующих им проявлений редкометалльной или иной минерализации, известных в связи с трахитами и метасоматическими ор-токлазитами в других регионах мира. Ортоклазизация, как известно, нередко сопровождает месторождения железа, ванадия, меди, цинка и золота. И действительно, на юго-востоке Четлас-ского Камня присутствуют слабо изученные щугорские полиметаллические проявления неясного генезиса и возраста. Да и сами тиманиты представляют пока что невостребованное декоративное и редкое по своим качествам высокомодульное («калиевый модуль» K2O / Na2O не менее 100) керамическое сырье, залегающее на поверхности и поблизости от действующего бокситового рудника и рудничного поселка Тиман.

Авторы благодарят В. Н. Пучкова, М. Б. Тарбаева, В. В. Лихачева, А. А. Соболеву, В. И. Степаненко, Е. В. Колони-ченко за конструктивное обсуждение проблемы, полезную дополнительную информацию о геологических особенностях трахитов Четласского и Цильмен-ского Камней, и очень признательны Л. В. Махлаеву, И. И. Голубевой, Е. У. Ипатовой, Е. П. Калинину, Б. А. Макееву, В. И. Ракину, Д. Н. Ремизову и fi. С.

Симаковой за консультации и методическую помощь.

Список литературы Тиманит - уникальная высокотитанистая ультракалиевая разновидность трахита: Средний Тиман, поздний палеозой

- Абушкевич В. С. Геохимия и петрология пород дайкового комплекса Хангилайского редкометалльного рудного узла в Восточном Забайкалье: Автореф. дис. канд. геол.-минер. наук. СПб., 2005. 20 с.

- Абушкевич В. С., Сырицо Л. Ф. Вещественный состав и химизм пород дайкового комплекса в пределах редкометалльного Хангилайского рудного узла в Восточном Забайкалье // Происхождение магматических пород: Материалы Междунар. (Х Всерос.) петрограф. совещ. Т. 2. Апатиты: Изд-во Кольского НЦ РАН, 2005. С. 7-9.

- Беляев В. В., Яцкевич Б. А., Швецова И. В. Девонские бокситы Тимана. Сыктывкар, 1997. 192 с.

- Баянова Т. Б. Возраст реперных геологических комплексов Кольского региона и длительность процессов магматизма. СПб.: Наука, 2004. 174 с.

- Годовиков А. А. Минералогия. М.: Недра, 1983. 647 с.