Типографический ландшафт и прагматика типографической вариативности

Автор: Чернявская В.Е.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Главная тема номера

Статья в выпуске: 5 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается типографика как проявление коммуникативной вариативности семиотических ресурсов, распознаваемая коммуникантами в процессе взаимодействия при выражении значений. Методологически анализ учитывает современные объяснительные подходы к прагматике смысловыражения, сложившиеся в медиалингвистике, лингвистике дискурса, а также в новой дисциплинарной области - типографической лингвистике. Вариативность типографики участвует в создании семиотического, типографического ландшафтов и порождает типографическое значение как особую разновидность прагматического значения. Исследованы тексты рекламных сообщений, вывесок, объявлений в современном российском социокультурном контексте. Результаты анализа показали, что типографическое значение имеет индексальную природу, может изучаться как проявление социальной индексальности в соответствии с разработками в социолингвистике и метапрагматике. Типографическое значение создается и распознается в коммуникативном взаимодействии социальных акторов. Человек активно выбирает семиотические ресурсы, адекватные социокультурной ситуации, интерпретирует смыслы и координирует свою коммуникативную компетенцию с социокультурными нормами и традициями общения. С этой точки зрения очевидна прикладная задача формирования медиакомпетентности и медиаграмотности как способности человека распознавать и осознанно применять в соответствующей ситуации различные типы коммуникативных форматов для выражения смыслов.

Типографический ландшафт, типографическая вариативность, типографическое значение, мультимодальность, индексальность

Короткий адрес: https://sciup.org/149145094

IDR: 149145094 | УДК: 81’42:070 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.5.6

Текст научной статьи Типографический ландшафт и прагматика типографической вариативности

DOI:

Медиалингвистика, как известно, нацелена на изучение возможностей различных коммуникативных каналов и форматов передачи сообщения для выражения смыслов. Собственно, значение медиального поворота (medial turn), отмеченного для языкознания и гуманитарного знания в целом с конца 1990-х гг., осмыслено как изучение оформленности смысла, привязанности смысловыражения к определенному формату. В предисловии к коллективной публикации 1997 г. Л. Егер и Э. Линц указали: «Понятие “медиальное” понимается таким образом, что оно, медиальное, начинает входить в коммуникативную практику не только с началом технологизации коммуникации, но уже на уровне прямой знаковой коммуникации. Таким образом, это понятие фокусирует все формы материального проявления знаков...»2 [Medialität..., 2004, S. 10]. Это значит, что выражение и восприятие смыслов привязывается к определенному культурноспецифическому оформлению и должно изучаться в такой связке. Таким образом, понятия «медиа» и «медиальность» не сводятся только и именно к техническому носителю информации или же к технически опосредованной коммуникации. Современные разработки раздвинули границы того обзора, который определяет задачи медиалингвистики, и сформулировали новые исследовательские вопросы. Новыми привлекательными объектами стали типографическая лингвистика и типографическое значение (typographic meaning).

Термин «типографическая лингвистика» впервые использовал британский лингвист Д. Кристал для обозначения перспективы лингвистических исследований [Crystal, 1998]. По его мнению, лингвистика и лингвисты должны проявлять больший интерес к форме зна- ка, чтобы понимать значение (meaning). И тот вопрос, на который лингвисты смогут в этом случае отвечать доказательно и всесторонне, таков: как типографические характеристики знака способны при определенных обстоятельствах обусловливать изменения в значении? [Crystal, 1998, p. 13]. Одновременно исследователь назвал те обстоятельства, которые препятствовали развитию типографической лингвистики в 1980–1990-е годы.

Логоцентризм лингвистики и лингвистов, до определенного времени признававших только приоритет слова («логос») для выражения и оформления смыслов в человеческой коммуникации, сформировал свою систему исследовательских координат. Иконический поворот и признание мультимодальной коммуникации как объекта лингвистики наряду с вербальными знаками изменило теоретические представления лингвистов. На современном этапе исследователи обращаются к человеческой коммуникации как принципиально мультимодальной среде, в которой слово взаимодействует со многими семиотическим кодами и ресурсами выражения смысла. Это положение, высказанное первоначально в исследованиях Г. Кресса, Т. ван Леувена [Kress, Van Leeuwen, 1996, p. 34; 2001; Kress, 2010], получило развитие и доказательно представлялось в дальнейшем. Типографика начинает рассматриваться как один из объектов лингвистики, подразумевая, что лингвистика изучает ресурсы, используемые человеком для выражения значений. Вариативность может проявляться и проявляется на разных уровнях коммуникации: в выборе фонетических вариантов произношения, лексической и грамматической синонимии, стилистических вариантов языковой формы в зависимости от социальных характеристик человека, ситуативных и дискурсивных характеристик ре- чевого общения. Вариативность, разновидность на уровне типографической формы знака, предполагающая смысловое различие, является еще одним проявлением языкового варьирования.

В статье обсуждается типографика знака как особый модус коммуникации и формат смысловыражения, а именно оформленность текста средствами шрифта, шрифтовой гарнитуры и шрифтовой композиции. Шрифт в широком понимании – это форма письменного или печатного знака. Шрифт является графическим произведением и объектом авторского права. Типографика привлекает внимание искусствоведов, культурологов, графических дизайнеров. В искусстве появилось новое направление – леттеринг (от англ. letter буква), обращенное на выразительные возможности стиля начертания букв, их тиснения. Предлагаемый в рамках статьи анализ показывает, как типографика становится средством выражения смысла и воспринимается как типичное и характерное средство, порождающее социально значимые смыслы в кон-текстуализации. В этой связи исследовательский интерес вызывает возможная вариативность формы, которая способна обнаружить смысловые приращения в значении знака. Типографика и типографическая вариативность рассматриваются как объект лингвистики, расширяющей свой исследовательский обзор в современной дискурсивной и мультимодальной проекции.

Материал и методы

Теоретико-методологические основы анализа созданы разработками в области социальной семиотики, мультимодальной коммуникации, дискурсивного анализа, а также современными концепциями индексальности знака в социолингвистике, лингвистической антропологии. В качестве центральных понятий анализа выдвигаются «ландшафт», «типографический ландшафт».

Термин «ландшафт» (landscape) используется в социальной семиотике, социолингвистике, лингвистике дискурса для обозначения образа окружающей среды и способов ее символической репрезентации. Ландшафт обозначает дискурсивно сформированное про- странство, то есть понятие ландшафт описывает сложную комбинацию семиотических ресурсов, создающую смыслы, которые воспринимаются и интерпретируются человеком в его социальном взаимодействии с другим(и). Это понятие востребовано в искусстве, культурологии при обращении к проблемам культурной памяти и идентичности. В нем сосредоточены исторические, политические и социальные процессы, порождающие разные грани нашего коллективного и личного опыта 3. В качестве объектов изучения сложились семиотический ландшафт (semiotic landscape), лингвистический ландшафт (linguistic landscape), визуальный ландшафт (visual landscape), медиаландшафт, типографический ландшафт (typographic landscape) [Леонтович, 2019; Чернявская, 2021а; Backhaus, 2007; Daniels, Cosgrove, 1988; Järlehed, Jaworski, 2015; Gorter, 2013]. Типографический ландшафт рассматривается как часть более широкого понятия «семиотический ландшафт», введенного в 2010 г. в работе А. Яворского и К. Турлоу для обозначения пространства взаимодействия различных семиотических ресурсов [Semiotic Landscapes..., 2010].

Материал анализа: исследовались тексты, используемые в актуальном российском социокультурном контексте при создании рекламных сообщений, вывесок, объявлений.

Типографическое значение. Типографика означает оформление знака, текста средствами набора и шрифтовой композиции. Типографика предполагает однозначные правила использование шрифта, его размер, цвет, дизайн для верстки и оформления текста в зависимости от особенностей языка (детальный обзор см. в: [Stöckl, 2005; 2009; Spitzmüller, 2021]). Шрифт выразителен. Это знак, который человек использует для дифференциации смыслов. Шрифт всегда погружен в «свою» культуру и историю.

Ярким примером влияния визуальной составляющей текста на его понимание является звуковое стихотворение немецкого поэта-дадаиста Хьюго Балля «Караван» («Karawane»). Как известно, дадаизм отличался экспрессивным соединением различных элементов, перформансом, вызывающим особые ассоциации, уподобления, уникальные эмоциональные оценки. «Karawane» – яркий образец того, что называют звукописью. Печатная версия этого произведения появилась в 1917 году. Текст складывался из стихотворных строчек, напечатанных различными видами типографского шрифта 4.

KflRflWfINE

jolifanto bambla 6 fall! bambla grossiga m'pfa habla horem egega goramen higo bloiko russula huju hollaka hollala anlogo bung bfago bung blago bung bosso fataka HUB schampa wulla wussa olobo hej tatta gorem eschige zunbada шиШЬи ssubuflu ulum ssubuiu tumba ba- umf kusagauma ba - umf

В оригинале использованы следующие типы типографского шрифта: строки 1,12,14 – шрифт ар деко (Art Deco, Art Nouvo), строки 2, 5, 9, 16 – барочная антиква (Baroque Serif), строки 4,10,11,15 – готический шрифт (gothic, black letters), строки 7,17 – антиква курсив (serif italic) , строки 3, 6, 13, 18 – антиква линейная (serif linear). Использование в тексте типов шрифта, характерных для исторического времени, является по сути лингвистическим сигналом, обращающим читателя к различным культурно-историческим эпохам. Это может рассматриваться как средство растворения пространственных и временных границ и, значит, как своего рода подсказка, показывающая путь интерпретации текста. Единственное семантически однозначное слово здесь – это сам заголовок «Karawane». В остальных случаях невозможно говорить об однозначном семантическом толковании слов, при этом Jolifanto, видимо, отсылает к Elefant (слон), Russula – к Rüssel (хобот). Из игры формы и звуков возникает образ путников и каравана, плывущего сквозь времена и эпохи, ниоткуда и в никуда, без резких очертаний, идущего медленной поступью слонов. В этой структуре видимый образ текста образует неразрывное единство со словесной тканью.

Принципиально значимо, что форма получает свой знаковый характер именно во взаимодействии человека с другим(и) и через включенность в ситуативный контекст.

Об этом писал Ю. Шпицмюллер, отмечая, что материальная выраженность знака становится предметом оценочного восприятия в социальной практике, порождается интеракцио-нальностью коммуникантов 5 [Spitzmüller, 2015, p. 128]. Очень точные слова для этой мысли нашел Джек Лондон: «Тут дело не в том, как выглядит ландшафт, а в том, как мы его воспринимаем. Если бы нас не было, то ландшафт остался бы тот же, что и раньше, но потерял бы всякое значение для людей. Важно то, чем мы его наделяем»6.

Типографическое значение (typographic meaning) может рассматриваться как разновидность прагматического значения. Типографическое значение формируется, если возникает устойчивая связь типографической формы знака с контекстом его употребления, в котором она типична и ожидаема [Van Leeuwen, 2005; 2006]. О типографском значении возможно говорить как об индексальном значении. Социальные индексы являются предметом изучения в современной социолингвистике, лингвистической антропологии. Выдвижение понятия индексальности как аналитического инструмента для изучения контекстуальной обусловленности смысла стало новым шагом и значимым результатом социолингвистических разработок в американской и западноевропейских научных школах. Создается особая исследовательская перспектива на изучение имплицитных, латентных смыслов. Как известно, теоретический фундамент изучения индексальности языка был заложен Р. Якобсоном, который включил метаязыковую функцию и активного пользователя / наблюдателя в модель коммуникации. Новый импульс внутри американской антропологии эта идея получила благодаря работам Д. Хаймса и позже М. Сильверстина. Д. Хаймс создал основы того, что стало называться этнографией коммуникации и связываться с изучением широкого комплекса ситуативных, социальных, институциональных факторов, релевантных для объяснения значения высказывания. Внимание к контекстуализации стало альтернативой структурной лингвистике, которая была сосредоточена на означивании средствами языка, то есть на референциальном значении. Изучение прагматической функции языка привело к осознанию того, что множество значений языковой формы возникает в результате индексальных отношений между языковым знаком и контекстом использования. Так, семиотическая модель знака, по Ч. Пирсу, разделяет три типа знаков. Икони-ческие знаки возникают на основе сходства между означаемым и означающим (языковой формой), знаки-символы возникают через установление конвенциональной связи между языковой единицей и ее значением. Знаки-индексы порождаются через указание на свой референт, они создаются на основе смежности, ассоциаций между знаком и прагматическим контекстом 7. Отправной точкой в современных дискуссиях об индексальной функции языкового знака следует считать идею американского антрополога и семиотика М. Сильверстина. Именно М. Сильверстин сфокусировал тезис о том, что осмысленность и критическое отношение пользователя к языковым ресурсам становится центральным фактором развития и функционирования языка. Он констатировал взаимную зависимость значения языковых знаков, ситуативного контекста их использования и культурно-специфических представлений и норм. Разработки М. Сильверстина стали точкой масштабного разворота к изучению индек-сальности, контекстуальной и интеракциональ-ной обусловленности речи (детальный обзор и библиография представлены в: [Молодыченко, 2022; Молодыченко, Чернявская, 2022; Чернявская, 2002; 2021б; Чичерина, Стрелкова, 2022]).

Индексальность обращена к имплицитным смыслам, которые мы не выражаем, но на которые указываем. Акцент на индексаль-ности и введенное понятие социального индекса не создает противопоставления или альтернативы иным типам знака, но настраивает особую оптику в понимании того, как языковая форма, употребленная человеком в ситуации (в дискурсе) индексально связывается с характеристиками самого человека – его гендером, возрастом, профессиональным, социальным статусом, этнической идентичностью, и с характеристикой коммуникативного формата подразумевая здесь жанровую, текстовую, дискурсивную специфику.

Индексальность в связи с вариативностью графических форм уже становилось предметом анализа (см.: [Androutsopoulos, 2004; Blackletter..., 1998; Spitzmüller, 2015; Stöckl,

2005]). Показано, что типографика должна рассматриваться как выражающая культурную идентичность и маркирующая «свою тер-риторию»8 [Järlehed, 2015, p. 166]. Так, Р. Скол-лон и С. Сколлон показывают пример, как бренд «Coca-Cola» утрачивает свою узнаваемость и привлекательность при оформлении его визуальной части обычным шрифтом, а не характерным для «Coca-Cola» спенсериан-ским шрифтом (Spencerian script) 9 [Scollon R., Scollon S., 2003]. Установлено, что восприятие готического шрифта находится в устойчивой контекстуальной связи с периодом немецкого национал-социализма. В текстах 1933– 1945 гг. готическая фрактура, разновидность готического шрифта, стала ключевой для националистической символики. Готическое начертание букв использовалось как выражение принадлежности к «немецкой расе». Если готический шрифт используется в Германии в современном контексте, он определенно воспринимается и оценивается немцами как маркер неонацистских практик, указывает Ю. Шпицмюллер [Spitzmüller, 2015, p. 135]. Обзор исследований индексальной связи шрифтов, характерных для советских газет «Правда» и «Известия», с социокультурными практиками и (само)идентификацией человека в советском социуме представлен также в другом исследовании [Чернявская, 2023]. Исследования подтверждают идею о том, что «знаки могут быть перенесены, “импортированы” из одного контекста (одной эпохи, социальной группы, культуры) в другой для того, чтобы обозначить идеи и ценности, связываемые с этим другим контекстом теми, кто осуществляет пере-нос»10 [Van Leeuwen, 2006, p. 141].

В следующем разделе представлены результаты анализа текстов, используемых в российском социокультурном пространстве при создании рекламных сообщений.

Результаты и обсуждение

Типографика действует как знаковая система, актуализирующая значения современности или исторической ретроспективности сообщения, принадлежности к определенному стилю или речевому жанру. Это отчетливо наблюдается внутри современного городского пространства. Полифония смыслов и культурно значимых «месседжей» поддерживается разнооб- разием типографического ландшафта. Так, современные вывески, размещенные в историческом здании Дома Книги в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, 28, оформлены шрифтом в стиле модерн, или ар-деко (рис. 1). Этот эффектный шрифт представлен латиницей и кириллицей и отсылает к периоду рубежа XIX–XX вв. и стилю модерн, в котором построено знаменитое здание, создающее доминанту архитектурного пространства города в этой части.

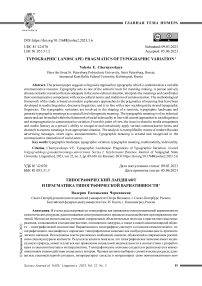

Типографика вызывает определенные эмоциональные оценки, сопричастность своему времени, и это показывает следующий пример. 9 августа 2022 г. в Санкт-Петербурге в Большом зале Филармонии исполнялась Седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича, впервые прозвучавшая в этот день в 1942 г. в блокадном Ленинграде. Исполнение Седьмой симфонии тогда стало символом стойкости и особого характера ленинградцев и не-сдавшегося города. Афиши, спустя 80 лет представлявшие концерт 2022 г. в современной обстановке, были напечатаны в узнаваемой советской шрифтовой гарнитуре (см. рис. 2). Как известно, с 1930 г. в Советском Союзе соблюдался стандарт на гартовые шрифты, который определил строгие рамки для допустимых гарнитур: гарнитура обыкновенная, учебная, академическая и др. [Кирсанов, 2007]. На протяжении многих лет закреплялась и воспроизводилась характерная советская графика и шрифтовая культура советского времени. Показа- тельно, что на современной афише шрифт в сочетании с другими символами и приметами времени, а именно стилизованной фактурой и выцветшим тоном бумаги, формулировкой начало концерта в 8 часов вечера, передает эффект сопричастности к событию и коллективной памяти о знаковом событии в прошлом.

Аналогичная индексальная отсылка к советскому времени прочитывается в оформлении выставки «Образы счастья», организованной в феврале – апреле 2023 г. в музее Академии художеств 11 и представляющей живопись послевоенных десятилетий (см. рис. 3). Жизнь периода советской «оттепели», мирной повседневности и созидания вводится в современный дискурс с опорой на характерный шрифт, «советский леттеринг», как он называется у современных дизайнеров. Такой шрифт широко использовался в надписях на бытовой технике советских времен, в оформлении вывесок, афиш, плакатов, названий кинофильмов, книг. Следующий пример (см. рис. 4) показывает, как в рекламном объявлении современной столовой используется шрифтовое оформление, стилизованное под шрифт центральных газет Советского Союза «Известия» (см. рис. 5) и «Правда». Характерный шрифт советских газет использован для продвижения продукта и его оценочной характеристики: с опорой на советский шрифт транслируется установка о качестве, проверенности, надежных традициях производства продуктов в советском прошлом.

Рис. 1. Санкт-Петербург, Невский проспект, 28. Фото автора

Fig. 1. St. Petersburg, Nevsky Prospekt, 28. Photo by the author

Рис. 2. Афиша концерта 9 августа 2022 г. в Большом зале Филармонии Санкт-Петербурга. Фото автора

Fig. 2. Poster for the concert on August 9, 2022 in the Great Hall of the St. Petersburg Philharmonic.

Photo by the author

Рис. 3. Вывеска «Образы счастья». Выставка в музее Академии художеств, Санкт-Петербург. Фото автора

Fig. 3. Sign “Images of Happiness”, exhibition at the Museum of the Academy of Arts, St. Petersburg.

Photo by the author

Рис. 4. Рекламное объявление в городской столовой. Санкт-Петербург. Фото автора

Fig. 4. Advertisement in the city canteen. St. Petersburg. Photo by the author

Рис. 5. Здание, в котором с 1927 по 2011 г. размещалась редакция газеты «Известия».

Москва, ул. Тверская, 18. Фото автора

Fig. 5. The building housed the editorial office of the Izvestia newspaper from 1927 to 2011.

Moscow, str. Tverskaya, 18. Photo by the author

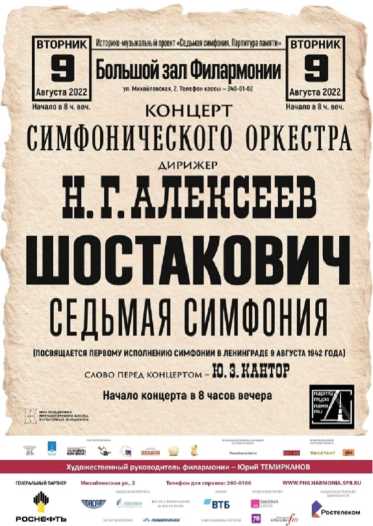

Особый тип шрифта, получивший распространение в цифровую эпоху, – шрифт от руки. Это стилизация под рукописный текст, написанный ручкой, карандашом или пером. Рукописный шрифт вызывает определенную эмоциональную реакцию: написанное от руки само по себе воспринимается как спонтанная, непосредственная реакция в бытовой среде, написанная быстро карандашом заметка, памятка. Одновременно рукописный шрифт уместен, воспринимается естественно в сложной обстановке, когда человек ограничен в средствах. Поэтому имитация рукописного шрифта имеет очевидную функцию выдвижения отдельных фрагментов структуры текста, привлечения к ним дополнительного внимания. Этот эффект создает текст социальной рекламы Санкт-Петербургской общественной благотворительной организации «Ночлежка». Организация оказывает помощь бездомным людям. В рамках одной из акций на улицах Санкт-Петербурга были размещены постеры «Планировка бездомного» (см. рис. 6). На плакатах изображены узнаваемые и типичные для города дворы-«колодцы». Такие дворы, находящиеся в несколько рядов за фасадной парадной частью домов и имеющие выход через подворотни, распространены в Петербурге со времен исторической застройки. Дворы-«колодцы» связываются с мрачной эстетикой города. На плакате в социальной рекламе изображена перспектива, вид снизу вверх из двора-«колодца», очертания которого напоминают планировки квартир. Вербальная часть текста выполнена шрифтом от руки: Планировка, в которой страшно жить. На сайте благотворительной организации «Ночлежка» указывается, что все рекламные места для плакатов были предоставлены бесплатно рекламными операторами 12.

Заключение

Типографика – это знак, который человек использует в коммуникативном взаимодействии. Типографику можно и нужно рассматривать не как вторичный, периферийный ресурс, а как один из значимых каналов смысловыра-жения. Типографическое значение функционирует как особый тип прагматического значения. Оно раскрывается в связи с возможной вариативностью графических форм. С опорой на понятие «типографическое значение» фокусируются установки сообщения, референции, то есть отнесенность сообщений к действительности, широкий круг прагматических пресуппозиций, оценка адресантом общего фонда знаний, мнений, эмоционального настроя получателя сообщения. В таком смысле типографика и типографическое значение становятся объектом изучения в лингвистике, точнее, в лингвистике дискурса и социолингвистике, для которой вариативность выражения значений представляет основной исследо-

Рис. 6. Социальная реклама благотворительной организации «Ночлежка» nochlezhka_vypustila_ novuyu_sotsialnuyu_reklamu_o_planirovkakh_v_kotorykh_strashno_zhit/)

Fig. 6. Social advertisement for the Nochlezhka charity organization

v_kotorykh_strashno_zhit/)

вательский интерес. Вариативность типографики и то смысловое приращение, которое возникает у типографической формы знака, могут изучаться только и именно в коммуникативном взаимодействии социальных акторов. Человек активно выбирает семиотические ресурсы, адекватные конкретной социокультурной ситуации, и одновременно интерпретирует смыслы и координирует свою коммуникативную компетенцию с социокультурными нормами и традициями общения. С такой точки зрения обозначается прикладная задача для исследователей, а именно необходимость основательного формирования медиакомпетентности и медиаграмотности [Чичерина, 2008] как способности человека распознавать и активно применять в соответствующей ситуации различные типы коммуникативных форматов для выражения смыслов.

Список литературы Типографический ландшафт и прагматика типографической вариативности

- Кирсанов Д. М., 2007. Историко-морфологическая модель развития русского наборного шрифта. Взаимосвязь объективных и субъективных факторов: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М. 26 с.

- Леонтович О. А., 2019. Семиотический ландшафт Волгограда в контексте медиаурбанистики // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные и социальные науки. Т. 12, № 1. С. 97–105. DOI: 10.17516/1997-1370-0382

- Молодыченко Е. Н., 2022. Идентичность, стиль и стилизация: социолингвистическая перспектива // Terra Linguistica. Т. 13, № 2. С. 11–29. DOI: 10.18721/JHSS.13202

- Молодыченко Е. Н., Чернявская В. Е., 2022. Социальная репрезентация через язык: теория и практика социолингвистики и дискурсивного анализа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. № 19 (1). С. 103–124.

- Чернявская В. Е., 2002. Дискурс и дискурсивный анализ: традиции, цели, направления // Стереотипность и творчество в тексте. Пермь: ПГУ. С. 122–136.

- Чернявская В. Е., 2021а. Визуальность в социокультурной проекции // Праксема. Проблемы визуальной семиотики. № 2 (28). С. 96–109. DOI: 10.23951/2312-7899-2021-2-96-109

- Чернявская В. Е., 2021б. Текст и социальный кон- текст: социолингвистический и дискурсивный анализ смыслопорождения. М.: УРСС. 208 с.

- Чернявская В. Е., 2023. Типографика как социальный индекс: советский ландшафт в современном российском дискурсе // Праксема. Проблемы визуальной семиотики. Вып. 2 (36). С. 50–73. DOI: 10.23951/2312-7899-2023-2-50-73

- Чичерина Н. В., 2008. Медиатекст как средство формирования медиаграмотности у студентов языковых факультетов. М.: Либроком. 230 с.

- Чичерина Н. В., Стрелкова С. Ю., 2022. Метафоры цифровой идентичности // Terra Linguistica. Т. 13, вып. 2. С. 30–38. DOI: 10.18721/JHSS.13203

- Androutsopoulos J., 2004. Typography as a Resource of Media Style: Cases from Music Youth Culture // Proceedings of the 1st International Conference on Typography and Visual Communication / ed. by K. Mastoridis. Thessaloniki: University of Macedonia Press. P. 381–392.

- Backhaus P., 2007. Linguistic Landscapes: A Comparative Study of Urban Multilingualism in Tokyo. Clevedon: Multilingual Matters. 168 p.

- Blackletter: Type and National Identity, 1998 / ed. By P. Bain, P. Shaw, P. T. Bertheau. N. Y.: Princeton Architectural Press. 72 p.

- Crystal D., 1998. Toward a Typographical Linguistics // Type: A Journal of the Association Typographique Internationale. Vol. 2, iss. 1. Р. 7–23.

- Daniels S., Cosgrove D., 1988. Introduction: Iconography and Landscape // The Iconography of Landscape / ed. by S. Daniels, D. Cosgrove. Cambridge: Cambridge University Press. P. 1–10.

- Gorter D., 2013. Linguistic Landscapes in a Multilingual World // Annual Reviеw of Applied Linguistics. № 33. Р. 190–212.

- Järlehed J., 2015. Ideological Framing of Vernacular Type Choices in the Galician and Basque Semiotic Landscape // Social Semiotics. Vol. 25, iss. 2. Р. 165–199.

- Järlehed J., Jaworski A., 2015. Typographic Landscaping: Creativity, Ideology, Movement // Social Semiotics. Vol. 25, iss. 2. Р. 117–125.

- Kress G., Van Leeuwen T., 1996. Reading Images. The Grammar of Visual Design. L.: Routledge. 310 p.

- Kress G., Van Leeuwen T., 2001. Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. L.: Hodder Education. 142 p.

- Kress G., 2010. Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication. Abingdon: Routledge. 212 p.

- Medialität und Mentalität. Theoretische und empirische Studien zum Verhältnis von Sprache, Subjektivität und Kognition, 2004 / hrsg. von L. Jäger, E. Linz. München: W. Fink. 369 S.

- Scollon R., Scollon S., 2003. Discourse in Place: Language in the Material World. L.: Routledge. 258 p.

- Semiotic Landscapes – Language, Image, Space, 2010 / ed. by A. Jaworski, C. Thurlow. L. ; N. Y.: Continuum. viii, 298 p.

- Spitzmüller J., 2015. Graphic Variation and Graphic Ideologies: A Metapragmatic Approach // Social Semiotics. Vol. 25, iss. 2. P. 126–141.

- Spitzmüller J., 2021. Approaching Typographic Variation // Вестник СПбГУ. Язык и литература. Т. 18, вып. 4. P. 910–928. DOI: 10.21638/spbu09.2021.417

- Stöckl H., 2005. Typography: Body and Dress of a Text – a Signing Mode Between Language and Image // Visual Communication. Vol. 4, № 2. P. 204–214.

- Stöckl H., 2009. The Language-Image-Text – Theoretical and Analytical Inroads into Semiotic Complexity // Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik. № 34 (2). P. 203–226.

- Van Leeuwen T., 2005. Typographic Meaning // Visual Communication. Vol. 4, № 2. Р. 137–143.

- Van Leeuwen T., 2006. Towards a Semiotics of Typography // Information Design Journal. Vol. 14, iss. 2. Р. 139–155.