Типология культовых комплексов эпохи средневековья Обь-Иртышской лесостепи и некоторые аспекты их семантики

Автор: Молодин В.И., Соловьев А.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 (31), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522608

IDR: 14522608 | УДК: 903.26

Текст статьи Типология культовых комплексов эпохи средневековья Обь-Иртышской лесостепи и некоторые аспекты их семантики

В процессе раскопок некрополей второй – третьей четверти II тыс. н.э. в зоне контактов северного таежного и южного тюркоязычного кочевого населения в Обь-Иртышском междуречье была исследована группа археологических объектов, своеобразное устройство которых позволяет говорить о них как о самостоятельном типе археологических памятников. Сооружения такого рода на севере лесостепи и юге лесной полосы впервые были обнаружены еще в 1970-х гг. [Соболев, 1978]. Однако в то время идентифицировать их как самостоятельный тип памятников не представлялось возможным ввиду единичности таких находок, имев-

Рис. 1. Месторасположение памятников Сопка-2 и Усть-Изес-1.

ших выраженные следы внешних повреждений. Более того, они воспринимались как разграбленные погребения, сделанные по обряду кремации, либо как кенотафы [Там же]. Благодаря последующим раскопкам комплекса разновременных некрополей в урочище Сопка у слияния рек Омь и Тартас удалось уточнить сведения о внутреннем устройстве ряда таких объектов , определить их культовый характер и связать их со следами действий, производимых на заключительной стадии расставания с иттерма – временным вместилищем одной из душ умершего человека, которое изготавливалось в виде антропоморфного изваяния или куклы. Полученные материалы позволили поставить вопрос о выделении в Обь-Иртышском предтаежье южнохантыйской (кыштовской) археологической культуры [Молодин, 1990] и в совокупности с находками с других памятников выявить характерную для нее устойчивую керамическую традицию, которая прослеживается в регионе на протяжении II тыс. и хорошо коррелируется с данными об угорской принадлежности разновременных объектов [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 173–175]. В ходе дальнейших исследований на южной периферии лесной полосы Обь-Иртышского междуречья был выявлен погребально-ритуальный комплекс Усть-Изес-1 (рис. 1), родственный в культурном плане

группе погребальных памятников в Бара-бинской лесостепи и ритуальных объектов памятника Сопка-2. Кроме того, он содержал конструкции, аналогичные культовым сооружениям Сопки-2.

Обсуждение материалов

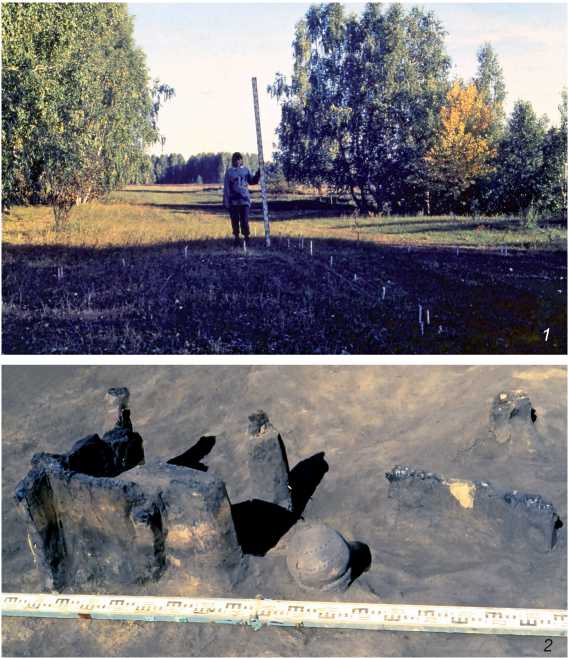

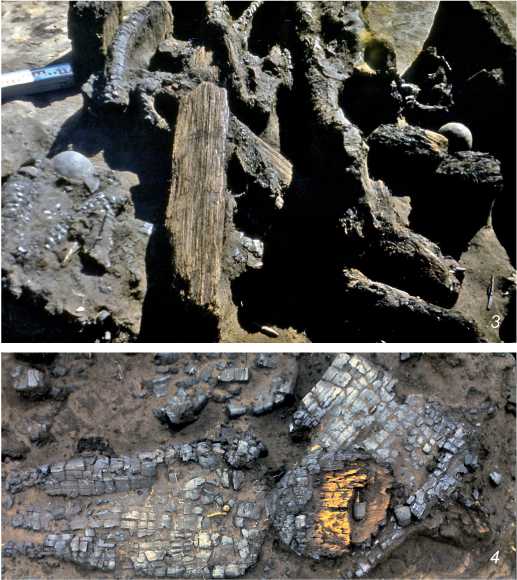

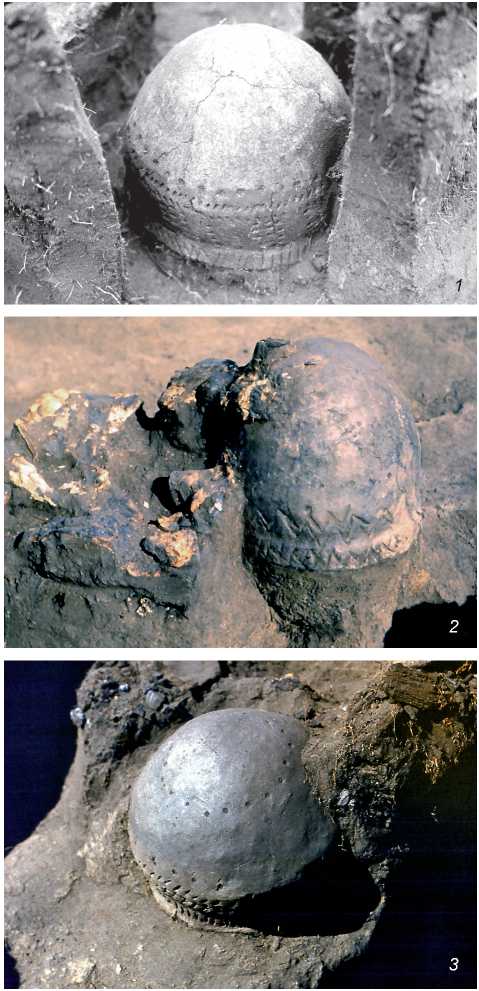

Рассматриваемые объекты по внешним признакам практически не отличались от курганов. Они представляли собой куполообразные земляные сооружения (рис. 2, 1 ), которые не содержали погребений, но в центре насыпей часто сохраняли фрагменты обугленных жердей и бревнышек - остатки стен и перекрытий четырехугольных подпрямоугольных конструкций, возведенных на уровне погребенной почвы (рис. 2, 2 ; 3). Внутри них встречались разнообразные предметы: железные и костяные наконечники стрел (рис. 4, 1 , 2 ), железные ножи, их рукояти из рога, бляхи-лунницы, украшенные зернью (рис. 5), поясные накладки (см. рис. 4, 4 ), проколки (рис. 6, 1 ), серьги, железные лепестковые подвески (см. рис. 4, 3 ), металлический граненый витой стержень с кольцами (см. рис. 6, 2 ), обгоревшие

Рис. 2. Культовый комплекс № 5. Усть-Изес-1.

1 - внешний вид до начала раскопок; 2 - угловая часть сожженной конструкции.

Рис. 3. Остатки сожженных деревянных срубов под насыпями (первый тип). Сопка-2.

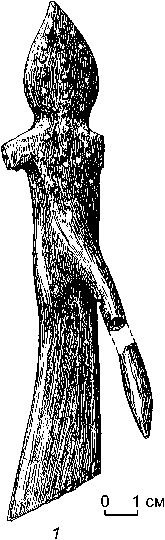

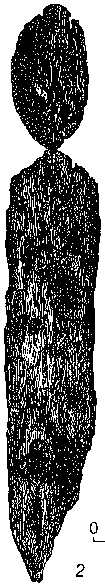

фрагменты орнаментированных деревянных дощечек (рис. 7) и посуды (чашечки, корытца). Особый интерес представляют частично сохранившиеся деревянные скульптуры: небольшая фигурка птицевидного идола [Молодин, 1990] и довольно крупные (до 0,5 м) антропоморфные изваяния (рис. 8) [Молодин, 1992].

Рис. 4. Предметы из культовых мест. Сопка-2.

1 , 2 - железные и костяные наконечники стрел; 3 - железная подвеска (культовый комплекс № 2); 4 - бронзовая поясная накладка (культовый комплекс № 2).

Среди последних встречаются фигуры с круглой или приостренной головой. В основании деревянных конструкций, как правило, находились перевернутые круглодонные сосуды (рис. 9, 10) с венчиком в форме широкого воротничка, украшенные (по срезу и в верхней трети изделия) орнаментом в виде горизонтальной гребенчатой елочки или сетки и преимущественно двумя (реже тремя и более) поясками ямок, один из которых расположен под венчиком, а другой - на тулове. Полевые наблюдения и результаты экспериментов позволяют заключить, что над большинством сооружений насыпи начинали возводить, когда огонь стихал и начинал спадать жар [Молодин, Глушков, 1992].

На памятнике Сопка-2 все рассматриваемые объекты органично вписывались в планиграфию более древних могильников; они располагались по оди-

Рис. 5. Серебряные подвески из культовых комплексов Усть-Изес-1 ( 1 ) и Сопка-2 ( 2 ).

Рис. 6 . Предметы из культового комплекса № 2. Сопка-2. 1 - роговая проколка; 2 - заостренный железный стержень с кольцами.

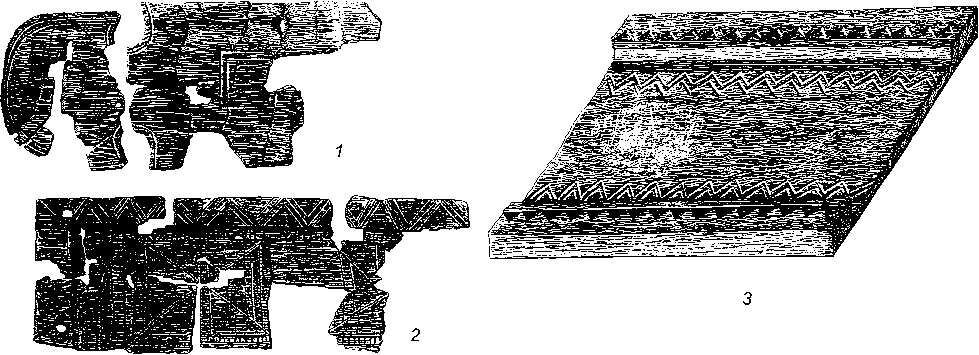

Рис. 7. Орнаментированные деревянные изделия. Сопка-2.

1 – дощечка; 2 , 3 – корытца.

9 cм

Рис. 8. Деревянные изваяния. Сопка-2.

1 – птицевидный идол; 2 , 3 – деревянные изваяния; 4 – круглоголовый идол.

ночке или небольшими группами в межкурганном пространстве. На территории комплекса Усть-Изес-1 такие объекты выявлены в составе курганной цепочки. На памятнике Сопка-2 один объект находился над насыпью кургана XIII–XIV вв., содержавшего погребение человека с “чучелом” лошади [Молодин, Соловьев, 1995]. Это вместе с характерным комплексом наконечников стрел монгольского времени, поясными накладками, подвесками и лунницами оп- ределяет время возведения рассматриваемых объектов в обоих комплексах памятников.

Сравнение сооружений на обоих памятниках выявило их типологические различия. Разумеется, предлагаемая ниже схема в некоторой степени будет условна, ибо построена на материалах намеренно уничтоженных (сожженных) комплексов, степень сохранности которых во многом зависит от интенсивности и продолжительности горения, а также осо-

Рис. 9. Перевернутые сосуды в сожженных конструкциях.

1 , 3 – Сопка-2; 2 – Усть-Изес-1.

бенностей последующей засыпки строений грунтом. Тем не менее устойчивое повторение основного набора реконструируемых признаков дает возможность надеяться на правомерность деления.

В основе предлагаемого типологического членения культовых мест лежит сложность их внутреннего устройства. К первому типу можно отнести крупные крытые строения из бревен, сложенные в несколько (не менее трех-четырех) венцов, с сосудами в углах (см. рис. 3). В одном из таких объектов обнаружен фрагмент нижней челюсти человека. Иногда вдоль линии стен фиксируются неглубокие округлые в плане ямки, очерчивающие контур сооружения. Некоторые из них сохранили остатки вертикальных столбиков, которые имели, вероятно, конструктивное значение. Внутри ряда строений обнаружен неглубокий, прорезавший материк (желтый суглинок), котлован. Можно предположить его присутствие и на остальных объектах, если в толще черной суглинистой супеси ниже уровня стен были остатки берестяных листов, которыми застилалось дно. В этих случаях глубина котлована (ямы) не превышала мощности дерново-гумусного слоя. Таким образом, можно говорить о вариантах сооружений первого типа: с “глубоким” (прорезавшим материк) котлованом и с ямами; с такой же полостью и без ям; с небольшим углублением в толще гумусного слоя и ямами по периметру; с аналогичным котлованом и без ям. Крыши всех таких сооружений, судя по форме и равномерному продольному расположению стропил (в тех случаях, когда это удавалось проследить), были, скорее всего, плоскими или пологодвускатными.

Второй тип – упрощенная разновидность конструкций с меньшим числом сосудов в основании, более тонкими и легкими стенками и мелкими ямами (рис. 11, 1 – 3 ).

Третий тип представлен обугленным берестяным полотнищем, сосудом на нем, небольшими обгорелыми жердочками, которые использовались для сборки шалашика (рис. 11, 4 ). В качестве варианта (подтипа) встречаются сооружения без заметной земляной насыпи. Сосуды могли иметь следы преднамеренных повреждений; некоторые представлены только половиной горшка. Встречаются обугленные кости.

Рис. 10. Сосуды из культовых комплексов. Сопка-2.

Рис. 11. Культовые комплексы. 1 – 3 – Усть-Изес-1; 4 – Сопка-2.

Четвертый тип демонстрирует дальнейшее упрощение ритуала; это насыпь со следами прокала, небольших ямок (или без них) с обожженными фаунистическими остатками.

Пятый тип – почти пустые насыпи со слабыми следами огня, которые при раскопках чаще всего воспринимаются как кенотафы.

Насыпи над сооружениями первого и второго типов наиболее рельефные. Насыпи остальных объектов могут быть и достаточно крупными, и едва заметными.

Обращает внимание сходство в устройстве некоторых типов культовых мест и жилых строений. Сооружения первого и второго типов находят параллели среди полуземлянок, известных у селькупов и обских угров [Соколова, 1998, с. 25, 38, 39]. Постройки третьего типа имеют аналоги среди облегченных каркасно-столбовых конструкций летних жилищ и т.д.

Можно подчеркнуть семантическую вариабельность памятников: на Сопке-2 присутствует более 47 сооружений кыштовской культуры и лишь три захоронения бесспорно данной культуры [Молодин, Соловьев, 2004, с. 29, рис. 61; с. 24, рис. 50, 51]. Вместе с тем на памятнике Усть-Изес-1 численно культовые места совпадают с подкурганными погребениями. Можно говорить даже о корреляции по объему тру- довых и материальных затрат между погребениями и культовыми сооружениями. В количественном отношении объекты, относимые к первому, самому сложному, варианту, соответствуют погребениям со “шкурой”, или “чучелом”, лошади – самым представительным по инвентарю и полноте совершенных ритуалов и принадлежащим местной элите, которая заимствовала у кочевых обществ многие престижные элементы материальной культуры.

Материалы групп могильных сооружений на памятниках Сопка-2 и Усть-Изес-1 отражают упрощение погребальной церемонии. Прежде всего совершались “базовые” обряды – наиболее важные с точки зрения мировоззренческой программы посмертного возрождения и возвращения в свой род, необходимый минимум которых мог гарантировать реализацию жизненного круговорота. К ним относятся все ритуальные акты, связанные с сооружением могилы и возведением курганной насыпи, размещением установленного набора инвентаря. Все остальные акты считались, очевидно, желательными, но не обязательными; их проведение зависело от материальных возможностей погребающих. Бесспорное упрощение обрядности демонстрируют и материалы погребений младших возрастных групп (дети 2,5–3 лет, подростки); они находятся в стороне от курганных групп и не имеют не только берестяных сооружений внутри и поверх ям, но и земляных насыпей [Соловьев, 2006, с. 23]. Согласно представлениям угорского и самодийского населения Западной Сибири, дети до определенного возраста еще не порвали связь с теми мирами, откуда они пришли и куда уходят предки [Гемуев, 1980, с. 128; Кулемзин, Лукина, 1977, с. 150]. Поэтому часть обрядовых действий, совершавшихся при погребении взрослых, в случае преждевременной смерти таких детей опускалась. Например, для них не делались иттерма – куклы, изображающие покойных. На сожженных объектах также имеются самые простые варианты сооружений, которые могут быть связаны с детскими погребениями.

На связь “культовых комплексов” с погребальной обрядностью косвенным образом могут указывать и сосуды, находящиеся в перевернутом состоянии, со следами преднамеренных повреждений. Отметим, что ни в одном объекте отбитые фрагменты горшков в комплексах не обнаружены. Это на наш взгляд, свидетельствует о том, что к моменту “погребения” вещи уже были повреждены. Важно отметить, что некоторые керамические изделия находились в ямках. По представлениям традиционных обществ обских угров, самодийцев Нижнего Приобья и тюрков Южной Сибири, иные миры, в которые отправляются умершие, были перевернутым отражением мира живых людей (и сломанное здесь становилось целым там [Кулемзин, 1994, с. 152–153; 1994, с. 377]). Опускание тела в яму, уходящую вглубь земли, как и закапывание предметов либо, наоборот, водружение их на высоту, могло рассматриваться как их перемещение, в широком смысле слова, отправление, транспортировка за границы земного бытия [Косарев, 2003, с. 145–148, 156–158]. Обратим внимание и на то, что во всех известных нам в средневековой археологии пред-таежного Обь-Иртышья случаях сосуды под курганными насыпями вблизи могил (Малый Чуланкуль-1, Усть-Изес-2, Кыштовка-1) находились вверх дном либо были сознательно фрагментированы. Аналогичное положение посуды в могильных ямах сохраняется на памятниках развитого и позднего средневековья Садовка-2, Туруновка-2, Кыштовка-1, -2, Бергамак II, Крючное-6, Абрамово-10 [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 117, рис. 96; Соболев, 1978, с. 93–94; Молодин, 1979, с. 49, табл. XII, 3 ; XVII, 2 , 3 , рис. 1, 3; Корусенко, 2003, с. 38–39, рис. 52, 55].

Таким образом, устраивая, а потом в процессе ритуала сжигая культовые сооружения, люди обращались к потусторонним уровням мироздания. И если упомянутые сосуды и ямки можно трактовать как свидетельства апелляции к нижним мирам, в которые опускается “могильная” душа, то акт сожжения следует понимать как посыл верхним, светлым сферам, гарантирующим возрождение другой, отправляемой сюда души. И культовые, и курганные комплексы представляются нам разнесенными во времени звеньями одной обрядовой цепочки – следами ритуалов, проводимых на начальной и завершающей стадиях процесса перевода душ и тела почившего соплеменника в области мифического пространства, с которым связаны последующие их судьбы [Молодин, Соловьев, 2007].

Поиск ответов на вопросы о происхождении таких культовых комплексов сложен. Некоторые специалисты находят соответствие между “сожжеными” постройками и четырехугольными поминальными сооружениями (оградками) древнетюркского времени, содержащими археологические предметы, в т.ч. посуду, следы огня и скульптуру человека, о смысле которой до сих пор нет единого мнения [Адамов, 2000, с. 24–28]. Однако, на наш взгляд, главные структурно-типологические отличия “сожженых” мест от древнетюркских поминальников, сакральный смысл которых опирался на мысль о вечности их существования, а мифоритуальная структура предполагала необходимость повторных посещений и совершение новых ритуалов, являются “однократность” использования деревянных построек, кратковременность их существования (только на время совершения обряда), последующее ритуальное уничтожение и, наконец, финальное “погребение” обугленных остатков, т.е. искусственное сокрытие их под землей, прекращавшее всякую возможность физического контакта с былым обиталищем духа. Этот ритуал имеет ярко выраженную таежную окраску и находит археологические параллели с обрядами на местах, где были обнаружены иттерма. А.П. Зыков и Н.В. Федорова допускают использование таежным населением таких изделий в обрядовой практике уже в эпоху Великого переселения народов – III–IV вв. н.э. Именно как свидетельство погребения иттерма, совершенное в специальном сооружении, они трактуют материалы холмогорского клада [2001, с. 59–63]. Мифоритуальная структура каменных оградок (сопоставимая с храмом) позволяет соотносить их скорее с амбарчиками на жертвенных и священных местах обских угров, в которых хранились почитаемые изображения семейных и родовых духов-предков, хозяев территорий. Северный таежный колорит рассматриваемых комплексов усиливается своеобразной керамикой таежного облика, истоки которой можно видеть в белоярской культуре раннего железного века Среднего Приобья (см.: [Борзунов, Чемякин, 2006, рис. 4–22, 23, 26–28]).

Обратим внимание на то, что сценарий “проводов души”, в соответствии с которым использовались культовые места, по своему мифологическому содержанию сопоставим со схемой обряда погребения. Это определяет направление поисков, которые приводят нас к сооружениям XI–XII вв. недавно выделенной венге- ровской культуры: земляным насыпям разного диаметра – от 5 до 20 м и более (преимущественно 5–12 м). Под земляными насыпями, оставленными носителями этой культуры, на уровне погребенной почвы обнаружены сожженные деревянные четырехугольные срубы или рамы подпрямоугольной или подквадратной формы [Савинов, 1988, с. 91–105], которые могли иметь от двух-трех до семи-восьми венцов и достигать в момент постройки в высоту 1 м. Внутри остатков этих отданных огню сооружений располагались преимущественно одиночные погребения, ориентированные по линии запад – восток с небольшими отклонениями к северо-и юго-западу. Отметим, что погребальная обрядность “венгеровского” населения включала труположение, и трупосожжение [Там же, с. 104].

Перед нами некий культурный феномен, который предполагал широкое использование деревянных сооружений, явно имитирующих жилые конструкции; огня, уничтожавшего эти постройки, а в ряде случаев и тела погребаемых; возведение насыпи по мере сгорания (возможно, и в процессе сжигания) срубов; создание ровиков вокруг последних. Эти и рассматриваемые нами сооружения имеют сходный набор типологически значимых признаков. Основное же их различие просматривается в том, что в одном случае (венгеровская культура) внутри них помещались реальные останки человеческих тел, а в другом (кыш-товская культура) – символические “заместители”, вырезанные из дерева (в данном контексте особое значение приобретает челюсть человека, найденная в одном из сооружений комплекса Сопка-2) [Моло-дин, 1990, с. 128]. В погребальной практике древнего населения Южной Сибири еще в эпоху раннего железа использовались многочисленные куклы, манекены и другие сабституты усопших, в которые помещали прах покойных, манифестируя в прямом и переносном смысле их единство. Нельзя не обратить внимания на волосы, отрезаемые у покойного и прикрепляемые обскими уграми к иттерма* [Чернецов, 1959, с. 150, 152; Бауло, 2002, с. 62]. Согласно устной традиции, таким образом в куклу (или изваяние) переносилась реинкарнирующая душа [Чернецов, 1959, с. 150, 152], которую впоследствии и провожали, уничтожая фигуру описанным выше способом или избавляясь от нее как-то иначе – закапывая в могилу, оставляя в лесу, на кладбище и т.д. Существование этой традиции у аборигенного населения западно-сибирской тайги с эпохи средневековья подтверждается археологическими материалами [Карачаров, 2002, с. 26–52]. Вполне вероятным представляется тесное знакомство сопкинского и усть-изесского (в основе своей угорского) населения с погребальной практикой южных соседей (сжигание деревянных рам и срубов, западная ориентация), а также заимствование ими основных обрядовых черт и адаптация их элементов к собственным воззрениям.

Что касается заимствования, то его возможность подтверждается совпадением важнейших факторов времени и места. По времени возведение могильников венгеровской культуры совпадает с продвижением ее носителей на север и смыкается с нижней хронологической границей сопкинских и усть-изесских памятников, маркирующих эпоху проникновения в лесостепь носителей лесных традиций. Граница ареала венгеровской культуры достигает лесостепных участков правобережья Оми и фактически совмещается на этой территории с южной периферией зоны памятников кыштовской культуры. Для раннего (садовкинского) этапа кыштовской культуры еще не отмечены сожженные деревянные сооружения под насыпью. Мы имеем возможность убедиться в том, что наряду с обрядами, совершавшимися непосредственно на памятниках (Усть-Изес-1), существовали специальные святилища (Сопка-2), устраиваемые, вероятно, в труднодоступных специфических местах.

Не исключено, что на рубеже XII–XIII вв. здесь – на севере западно-сибирской лесостепи – кыштовца-ми был заимствован целый блок погребальной обрядности, который, будучи транслированным в новую среду, стал служить актуально важным дополнением и, если так можно выразиться, завершающим штрихом в проводах соплеменников в последний путь. Отголоски таких, как бы “двойных” похорон, когда, провожая в верхние сферы возрождающуюся душу, вслед за телом погребали (в нашем случае – сжигали, что семантически в своей основе равнозначно погребению) изваяния вместе с построенным для него домиком, в разных формах “избавления” от иттерма дошли до наших дней. В.Н. Чернецов считал, что некогда существовали даже специальные места для проводов душ [1959]. В эпоху развитого средневековья, судя по нашим материалам, ими могли являться кладбища. В этнографическое время такими площадками стали открытые (по всей видимости, уже произвольно выбранные) участки на окраинах селений.

Заключение

Все сказанное позволяет констатировать появление в монгольское время – в эпоху максимального сдвига этнических границ и внедрения в предтаежную зону массивов населения с юга – нового типа объектов, связанных с изменениями в заупокойной практике и трансформацией воззрений местного населения. Влияние более развитого в социальном плане населения южных открытых пространств заставляло население южной таежной периферии Обь-Иртышья заимствовать у него элементы материальной культуры и системы духовных ценностей, типологически близкие и понятные, а также адаптировать их к своей собственной обрядовой практике. На наш взгляд, проявлением этого процесса стало разделение во времени ритуалов, связанных с погребением усопшего (сооружение могилы и возведение кургана), периодом пребывания какой-то его нематериальной части (кукла-иттерма) среди соплеменников, который завершался ее окончательным высвобождением и отправкой к месту дальнейшего “существования”.

Историческая перспектива развития рассмотренных культовых комплексов видится в постепенном отделении мест проведения ритуалов от некрополей и превращении некоторой их части в самостоятельные обрядовые объекты, связанные с сакрализацией духов-предков – священных покровителей территории. На памятниках XV–XVI вв. отмечается сокращение числа таких сооружений на площади раскопанных могильников. Оно соответствует числу погребений местной элиты. Для всех остальных членов древних коллективов обряды, очевидно, проводились уже в стороне от некрополя. Происходили дальнейшее упрощение ритуалов и сокращение материальных затрат на их проведение. Находит свое отражение и общая деградация керамического производства, связанная с заменой сломанных сосудов смятыми металлическими (бронзовыми) емкостями, которые обнаруживаются под очень небольшими насыпями, устроенными в стороне от некрополя [Соловьев, 2006]. Для XVII–XVIII вв. такие места на кладбищах не отмечены [Молодин, 1979].