Типология проектного обучения в университетских стратегиях

Автор: Смирнов В.А.

Журнал: Университетское управление: практика и анализ @umj-ru

Рубрика: Стратегии университетов

Статья в выпуске: 2 т.29, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются особенности концептуализации проектной деятельности в программах развития университетов — участников федеральной программы «Приоритет 2030». На основе компьютерного контент-анализа делаются выводы о представленности проектной тематики в описаниях образовательной политики университетов и контексте, в котором она представлена в программах стратегического развития. Цель исследования — анализ моделей университетских образовательных политик, разработка на его основе типологии российских вузов, различающихся с точки зрения подходов к методологии и технологии проектного обучения. В статье предложена типология российских вузов с позиции развития в них проектного обучения, включающая в себя три группы университетов. Они различаются как по количеству терминов, репрезентирующих проектную тематику в программах развития, так и с точки зрения латентных смыслов, закладываемых разработчиками. Сделан вывод о неравномерности интеграции проектного обучения в образовательное пространство разных типов университетов. Полученные результаты позволяют увидеть особенности и ключевые противоречия внедрения проектного обучения, а также сформировать на их основе вариативные организационно-деятельностные и управленческие модели интеграции в зависимости от типа университета. В завершении статьи актуализируется проблема развития единой методологии оценки проектного обучения в российских университетах.

Проектное обучение, программа «Приоритет 2030», дискурсивные модели, компьютерный анализ данных

Короткий адрес: https://sciup.org/142245525

IDR: 142245525 | DOI: 10.15826/umpa.2025.02.011

Текст научной статьи Типология проектного обучения в университетских стратегиях

СТРАТЕГИИ УНИВЕРСИТЕТОВ UNIVERSITY STRATEGIES

Эскалация геополитической напряженности и расширение различного рода санкций, направленных против России, актуализируют тематику национальной безопасности, одним из важнейших факторов которой становится создание национально-ориентированной системы образования, способной в короткие сроки повысить уровень человеческого капитала страны.

Потребность в новых технологических решениях, развитии информационных сервисов, алгоритмов искусственного интеллекта, доказательных социальных практик ставит задачу переформатирования системы высшего образования, поиска и внедрения новых педагогических и социально-психологических методов, способствующих повышению качества и эффективности обучения. Сегодня страна остро нуждается в новых когортах инженеров, ИТ-специалистов, педагогов, предпринимателей и руководителей, ориентированных на развитие национальной экономики, импортозамещение, внедрение инноваций в самых разных сферах жизнедеятельности российского общества. Их появление во многом обусловлено вопросом: сможет ли система университетского образования в короткие сроки перестроить свои образовательные модели с учетом все возрастающего «давления» алгоритмов искусственного интеллекта, с одной стороны, и потребности в интеллектуальном и технологическом импортозамещении — с другой?

Период функционирования российского высшего образования в контексте модели академического капитализма (начиная с 90-х годов прошлого века) способствовал широкому проникновению западных образовательных моделей и технологий в пространство российских университетов, а также интериоризации руководством вузов менеджеристских подходов к управлению развитием. Результатом стало расширение научных лабораторий, инновационных пространств и объектов предпринимательской инфраструктуры [1], что, несомненно, является необходимым условием для повышения качества образования. При этом, как показывают некоторые исследования последних лет, во многих вузах страны процессы, связанные с запуском новых форматов образовательной и научной деятельности в рамках созданной инфраструктуры, носят имитационный характер [2].

Своеобразной «мантрой» университетского дискурса последних десятилетий является концепт «проектности». На уровне дискурсивного и практического сознания он является доминирующей структурой, определяющей степень «инновационности» того или иного университетского сообщества. Сегодня практически невозможно мыслить, говорить и что-то делать в университете, не облекая это в проектную логику и риторику. Очевидно, что одним из результатов такой ситуации становится интеллектуальное «обнищание» данного понятия, его выхолащивание, превращение в артефакт. Такая трансформация проектно-сти достаточно широко представлена в исследовательском дискурсе в самых разных аспектах жизнедеятельности российских вузов [3].

Тем не менее, использование проектной методологии как в ее классическом варианте, так и в различного рода agile-интерпретациях, может являться эффективным инструментом развития человеческого капитала и обучающихся, и преподавателей. Особое место в этом контексте занимает методология и технология проектного обучения, позволяющая интегрировать теоретические знания и опыт реальной деятельности по решению каких-либо производственных, технологических или социокультурных проблем. Проектное обучение (при условии, что оно не носит имитационного характера) позволяет решить ряд задач в области повышения качества российского высшего образования. Во-первых, система проектного обучения позволяет нивелировать все возрастающий разрыв между теоретическим академическим дискурсом и реальными социальными и экономическими задачами, требующими своего решения.

Во-вторых, проектное обучение создает условия для включения обучающихся в реальную деятельность. Как показывает опыт проведенных исследований, сегодня в пространстве российских вузов у студентов не так много возможностей выйти из-под чрезмерной опеки «взрослых» и реализовать свои проектные идеи [4]. В этом контексте правильно выстроенная система проектного обучения позволяет сформировать у обучающихся реальный опыт самостоятельной деятельности. В-третьих, важной функцией проектного обучения является развитие надпрофессиональных компетенций: умения работать в команде, самоорганизации, эффективного планирования собственной деятельности, навыков поиска и систематизации информации и др.

Развитие проектного обучения обуславливается готовностью топ-менеджмента российских университетов к внедрению эффективных моделей управления этой деятельностью. Сегодня этот процесс во многом носит амбивалентный характер. С одной стороны, в значительном числе вузов приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие проектную деятельность в целом и проектное обучение в частности, созданы специализированные центры (проектные офисы) и проводятся мероприятия, способствующие вовлечению студентов и преподавателей в процессы проектирования. В то же время нельзя не отметить, что зачастую реальная интеграция проектного обучения в образовательный процесс значительно отличается от идеальных моделей, представленных в нормативных и программных документах. Такая ситуация зачастую обусловлена недостаточной проработанностью организационно-деятельностных и управленческих механизмов внедрения проектного обучения, отсутствием надежных критериев оценки конкретных практик реализации отдельными кафедрами и преподавателями. Представляется, что именно модель организационной политики в области интеграции проектного обучения в конкретном университете является ключевым фактором успешности.

В этом контексте представляется важным проанализировать основные дискурсивные модели развития проектного обучения в российских университетах, выделив их ключевые потенциалы и противоречия.

Модели проектного обучения

Возникновение идеи проектного обучения тесным образом связано с технологическим развитием индустриальных обществ и попыткой найти эффективный инструмент транслирования профессиональных знаний. Изначально метод проектов развивался в образовательной среде профессиональных школ и училищ и был «заточен», главным образом, на освоение практических навыков. В начале ХХ века он начал проникать как в школьную, так и в университетскую среду. Анализ особенностей развития метода проектов позволяет выделить три ключевые модели его реализации.

Первая — модель полного вытеснения классического обучения и замена его проектной деятельностью. В основе лежит идея, что обучающемуся нужны только те компетенции, которые имеют непосредственный прикладной смысл [5]. Данная модель активно реализовывалась в американской общеобразовательной школе в первой половине ХХ века [6]. Отметим, что ее реализация в современном университетском образовании выглядит несколько утопичной, поскольку усложнение знаний и видов деятельности не позволяет транслировать их только в формате проектного обучения.

Вторая модель базируется на идее интеграции традиционного «знаниевого» образования и опыта решения практических задач (проектов). Данная модель является наиболее адекватной в силу сочетания разных форматов взаимодействия преподавателя и обучающегося. Наиболее известный опыт ее реализации в России — трудовое проектное обучение С. Т. Шацкого, опыт внедрения которого также пришелся на начало ХХ века [7]. Попытка реализации данной модели была предпринята в советской школе в 30-е годы прошлого века, и, как отмечали методологи того времени, «мы не знаем в арсенале нашей современной методики пока ничего, что более подходило бы для осуществления указанных задач современной трудовой школы, чем то, что называется методом проектов» [8, 20 ]. Эта модель выглядит наиболее адекватной, при условии, что проектная деятельность организована с учетом особенностей и уровня развития обучающихся, их потребностей и реальности предлагаемых производственных, технологических и социальных задач. Отметим, что свертывание проектного обучения в советской школе во многом было обусловлено невозможностью адекватного встраивания его в процесс образования: «Метод проектов был плох тем, что “планы” были оторваны от учебы, срывали систематическую учебу, что они воспитывали в ребятах мысль, что учеба для них не важна» [9, 53 ].

Третья модель предполагает рассмотрение проекта как педагогического метода, который наряду с другими неклассическими формами и подходами (выходящими за рамки традиционной образовательной парадигмы «преподаватель — студент»)

может способствовать повышению интереса обучающихся, развитию их мотивации и улучшению освоения образовательной программы. Данная модель активно развивалась в конце прошлого века в советской педагогике в рамках экспериментов по разработке, например, проблемного обучения в школе [10].

Сегодня в фокусе внимания исследователей университетского проектного обучения находится целый ряд ключевых аспектов, многие из которых носят дискуссионный характер [11]. Важным исследовательским направлением последних лет является осмысление процесса интеграции проектного обучения в систему образования университетов [12], разработка новых подходов к его модернизации [13], анализ и выявление наиболее релевантных и эффективных моделей [14], особенности и механизмы вовлечения студентов в проектную деятельность [15]. Ряд исследований акцентирует внимание на реализации проектного обучения в контексте отдельных образовательных программ [16], а также в профильных вузах [17].

Выделенные модели проектного обучения и сегодня имплицитно сохраняются и воспроизводятся в том или ином виде в университетских нормативно-правовых и программных документах, что превращает их в аналитический инструмент для исследования проектного дискурса.

Важной дискуссией является обсуждение целей внедрения проектной деятельности в университете. В данном контексте представляет интерес концепция расширения агентности студента в процессе вовлечения в проектную деятельность [18], в рамках которой последний становится субъектом проектирования своей жизнедеятельности в университете и через различные проектные форматы обретает самостоятельность и автономию. Это становится возможным через вовлечение в реализацию как социально-ориентированных [19], так и предпринимательских проектов [20].

Важность роли студента обусловлена тем, что его агентная позиция и высокий уровень мотивации могут компенсировать «слабость» организационно-деятельностных и управленческих моделей интеграции проектной деятельности в образовательный процесс, что, в свою очередь, может стать важным фактором повышения ее эффективности.

Несмотря на достаточной широкий спектр исследований проектного обучения, большая часть из них фокусируется на его реализации в российских университетах, в то время как работы, изучающие когнитивные паттерны разработчиков таких моделей, практически отсутствуют. Понимание, какое место проектные технологии занимают сегодня в программах стратегического развития университетов, какими явными и латентными смыслами они наделяются, является важной исследовательской задачей, позволяющей оценить эффективность проектного обучения в системе российского высшего образования. Анализу данных феноменов и посвящена настоящая статья.

Методология и методы

В основу исследования положен компьютерный контент-анализ программ стратегического развития российских университетов — участников программы «Приоритет 2030». В качестве единицы анализа использовались все термины, имеющие корень «проект». Был использован как простой подсчет слов, так и оценка близости различных терминов к слову «проект», что позволило исследовать контекст его встречаемости.

На конец 2024 года участие в программе «Приоритет 2030» принимали 142 российских университета. Выбор данной когорты вузов обусловлен рядом обстоятельств. Программа «Приоритет 2030» — это первый и на сегодняшний день единственный проект Министерства науки и высшего образования РФ, участие в котором принимают вузы разной ведомственной принадлежности1. Это позволяет исследовать особенности российских университетов, имеющих разный опыт проектной деятельности, разный уровень развития проектной культуры и материально-технической базы, а также решающих разные образовательные задачи.

Не менее важным представляется и то, что в проект вошли университеты, различные по численности студентов и своему географическому расположению. Отметим, что одним из требований к участникам была разработка программы стратегического развития университета. В данном случае она представляет собой не просто абстрактный документ, а репрезентацию замысла стейкхолдеров в отношении развития образовательной организации. Это позволяет воспринимать программу развития как релевантное отражение диспозиций руководства и коллектива вузов, в том числе и в сфере реализации проектного обучения.

Наконец, участники программы — это вузы разной направленности с доминированием различных образовательных профилей: от традиционных технологических университетов до вузов, реализующих творческие образовательные программы.

Все вышесказанное позволяет рассматривать когорту университетов —участников программы «Приоритет 2030» как репрезентацию системы современного российского образования, позволяющую экстраполировать полученные результаты на большинство современных российских вузов.

Для изучения особенностей проектного обучения в выборке использовался раздел программы под названием «Образовательная политика». В том или ином виде проектная тематика в рамках данного раздела актуализируется в программах 134 университетов, которые и стали предметом исследования. Проектная тематика в контексте настоящей статьи включает все варианты использования термина «проект» (во всех возможных формах) и представляет собой обобщающий концепт, репрезентирующий дискурс разработчиков программ развития в отношении использования форм и видов проектной деятельности в образовательном процессе.

Результаты исследования

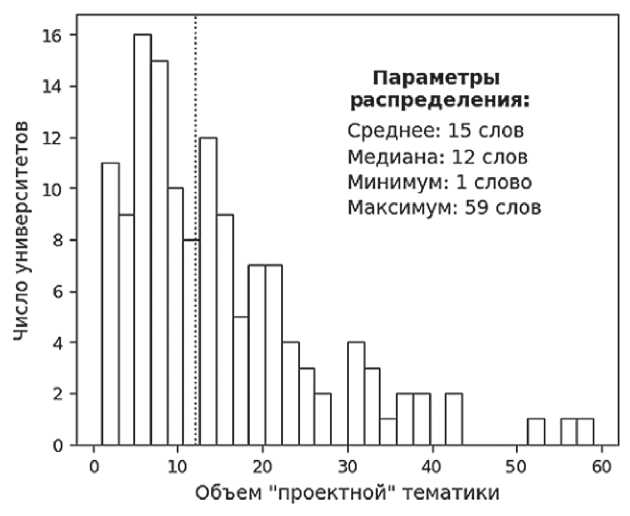

Проанализируем распределение проектной тематики в программах университетов. Для этого подсчитаем в каждой программе количество терминов, в основе которых лежит начальная форма слова «проект» (рис. 1).

Рис. 1. Количественные характеристики проектной тематики в университетских программах

Fig. 1. Quantitative characteristics of project topics in university programs

На графике представлено распределение университетов — участников программы «Приоритет 2030» с точки зрения встречаемости термина «проект» в описаниях моделей образовательной политики. Прерывистая линия характеризует медианное значение и делит все университеты на две группы — те, в чьих программах термин «проект» встречается менее 12 раз, и остальные. Можно наблюдать значительный разброс проектной тематики в стратегических университетских документах — от единичного упоминания до частого использования данного концепта.

Если разделить все университеты на 4 квантиля (сегмента), то число вузов, входящих в первый (до 6 упоминаний термина «проект»), будет равно

-

35, в остальные группы (вторая группа — от 6 до 12 вхождений, третья — от 12 до 20, четвертая — более 20) попали по 33 образовательные организации. Исследуем, как распределены разные типы вузов по сегментам.

В отдельную группу были выделены федеральные университеты как особая группа российских вузов, в то время как все остальные были типологизированы с точки зрения их образовательной специфики. Такой подход обусловлен тем обстоятельством, что федеральные университеты представляют собой крупные образовательные организации, реализующие значительное число разнопрофильных образовательных программ, что не позволяет их отнести к какой-либо одной узкой группе.

Различие между полученными сегментами статистически значимы (критерий Хи-квадрат значим на уровне 0,01). В первый сегмент (с наиболее лаконичным описанием) чаще всего попадают аграрные (44 %), медицинские (47 %) и творческие (50 %) университеты. Педагогические вузы чаще всего оказываются в 4 сегменте (максимально объемные описания). 50 % университетов этой группы попали именно в него. Классические, технологические и федеральные университеты распределяются по кластерам примерно одинаково. Исключения составляют последние, из числа которых лишь один вуз попал в 4 сегмент.

Очевидно, что сегодня в пространстве российского высшего образования, несмотря на широкое распространение проектной тематики, отсутствуют единые подходы к концептуализации проектной деятельности как элемента образовательной политики. С одной стороны, мы наблюдаем практически повсеместное использование термина «проект», с другой — сталкиваемся с отсутствием общих традиций и моделей его описания.

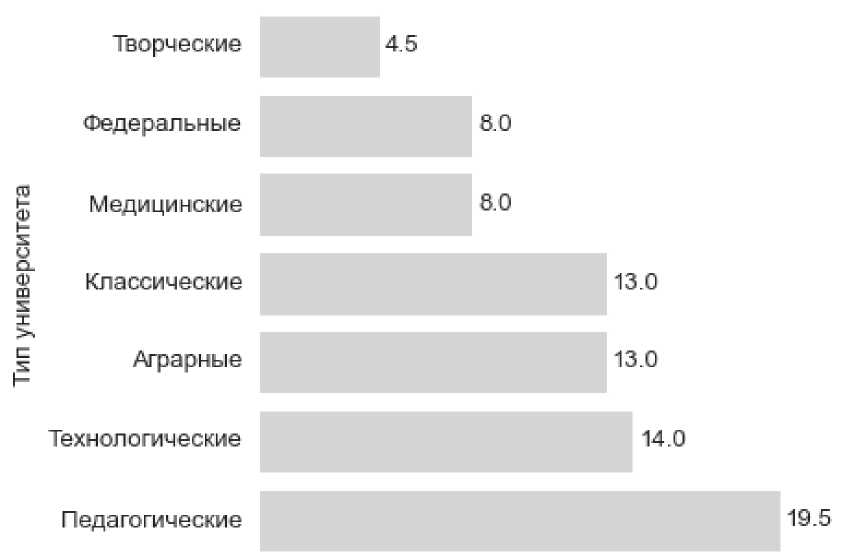

Проанализируем, как распределен объем проектной тематики в вузах разной направленности и ведомственной принадлежности (рис. 2).

Рис. 2. Распределение объема «проектной» тематики (медиана) по разным типам университетов

Fig. 2. Distribution of the volume of “project” topics (median) by different types of universities

На рисунке представлено распределение университетов по объему проектной тематики в программах стратегического развития с точки зрения типа вуза. В качестве меры оценки использовалось медианное значение, являющееся более робастным в ситуации значительного разброса данных.

Объем проектной тематики тесным образом связан с типом университета. Наименее выражен он в творческих вузах, в то время как в педагогических медианное значение составляет 19,5 слов. Особую группу составляют классические, технологические (технические) и аграрные вузы, где медиана находится в диапазоне от 13 до 14 слов. Полученные результаты позволяют сделать несколько выводов.

Во-первых, творческие и медицинские университеты представляют собой специфический вид образовательных организаций, в которых внедрение новых типов обучения зачастую либо затруднено, либо не обосновано. Действительно, как показывает содержательный анализ образовательных политик медицинских университетов, проектная деятельность чаще всего рассматривается в них как инструмент развития надпрофессиональных компетенций, нежели как метод расширения профессиональных умений. Разработчики указывают, что развитие образовательной деятельности в целом и проектного подхода в частности «будет направлено на изменение образовательного ландшафта <...>, дополнительно обеспечивающего каждого студента надпрофессиональными компетенциями, востребованными работодателями <...>, создание условий для самореализации»2 .

Это обусловлено спецификой образовательного процесса, ориентированного в большей степени на освоение конкретных предметных компетенций. То же самое характеризует и вузы творческой направленности. При этом последние концептуализируют проектное обучение как форму взаимодействия студентов и действующих актеров, музыкантов и художников в рамках творческих проектных лабораторий, пленэров, мастер-классов. Так, например, в описании образовательной политики ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства — ГИТИС» представлены следующие формы проектного обучения: проведение мастер-классов педагогов-мастеров, живых реконструкций, научных и практических конференций, дискуссий3.

В данном контексте мы можем констатировать достаточно узкое понимание проектной деятельности и проектного обучения в определенном российском университетском сообществе, которое в большей степени рассматривается как дань моде, нежели как реальный инструмент развития обучающихся. Это же обстоятельство обуславливает и наиболее лаконичное описание проектной деятельности в данной когорте вузов.

Во-вторых , невысокая «плотность» проектной тематики в программах федеральных университетов, по всей видимости, обусловлена достаточно длительным опытом реализации проектного обучения в вузах данной группы. Так, например, проектное обучение как системная деятельность начала реализовываться в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина значительно ранее, чем был дан старт программе «Приоритет 2030» [21]. Именно это обстоятельство отличает программы федеральных университетов, где проектная тематика представлена базовыми тезисами, характеризующими сложившиеся модели проектного обучения и возможные направления их развития.

В-третьих, представляет интерес разброс проектной тематики в программах технологических (технических) университетов. В данной когорте вузов можно выделить два типа концептуализации проектного обучения в программах стратегического развития. К первому типу можно отнести университеты, длительное время реализующие проектное обучение там, где сложилась системная работа в этом направлении. Эта группа, как и федеральные университеты, использует ограниченное число терминов «проект», поскольку сложившаяся в вузе система является работоспособной и не требует каких-либо трансформаций. Дискурс таких программ сводится к краткой характеристике сложившейся модели проектного обучения, определению направлений и механизмов ее развития.

Так, например в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» в описании образовательной политики представлен конкретный работающий механизм реализации проектной деятельности в виде «открытого полигона для разработки и апробации новых образовательных технологий, а также запуска экспериментальных образовательных проектов»4, что не требует чрезмерного текстового описания ввиду длительного и эффективного функционирования.

Вторая группа — это технические университеты, которые лишь начинают внедрять систему проектного обучения. Используя термин «проект» достаточно часто, они тем самым «затемняют» реальный замысел программы стратегического развития в области проектного обучения. Чаще всего (хотя и не всегда) во вторую группу попадают региональные технологические университеты, которые на момент разработки программы развития находились в ситуации переосмысления образовательной политики в целом и новых моделей технологического образования в частности. С другой стороны, региональные вузы с серьезными традициями проектного обучения чаще всего попадают в первую группу (так, например, частота употребления слова «проект» в программе развития Донского государственного технического университета составляет 11 слов, при этом в программе Ярославского государственного технического университета этот термин встречается почти в 3 раза чаще).

К университетам первой группы можно отнести такие вузы, как МФТИ (1 термин), ИТМО (5 терминов), Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова (8 терминов), Томский политехнический университет (9 терминов).

Наиболее типичными представителями второй группы являются: Восточно-сибирский государственный университет технологий и управления (59 терминов), Иркутский национальный исследовательский технический университет (39 терминов), Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова (37 терминов), Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова (34 термина), Ярославский государственный технический университет (28 терминов).

В-четвертых , наиболее часто термин «проект» встречается в программах педагогических вузов. С одной стороны, это обусловлено незначительным участием данного типа университетов в программе «Приоритет 2030». В проекте участвуют 4 педагогических университета, относящихся к ведомству Министерства просвещения РФ. С другой стороны, педагогические вузы сегодня также находятся в поиске моделей развития, и проектное обучение является одной из них. Не менее важным является следующее: в отличие от технических вузов, где результатом проектного обучения может стать реальный продукт (разработка, прототип, технологическое решение), в педагогических университетах результатом проектного обучения является сам студент (это сближает их с классическими и отчасти с медицинскими вузами). Так, авторы и разработчики реализации метода проектного обучения в одном из педагогических университетов указывают: «Применив метод проектов, можно осуществить целенаправленное управление процессом формирования компетент-ностного учителя» [22, 55 ]. В ситуации, когда результатом проектной деятельности становится какой-либо реальный продукт (например, стартап), очевидным образом происходит развитие профессиональных и надпрофессиональных компетенций студента, но этот процесс представляет собой «побочный» эффект такого вида обучения. Такой подход не требует чрезмерных описаний, поскольку уже достаточно четко технологизирован и алгоритмизирован. В случае, когда проектное обучение изначально строится как механизм формирования компетенций и это является доминантой, возникает потребность в более насыщенном описании, детализации, расшифровке используемых социальных и педагогических технологий.

Так, например, авторы одной из программ в качестве параметра компетентностной модели выпускника указывают на владение им основами проектной деятельности без необходимости какого-либо практического приложения этого умения5. При этом отсутствие четко верифицируемых критериев успешности такого проектного обучения (которые чаще всего сводятся к академической успеваемости и количеству проектов) приводит к необходимости дополнительного обоснования, что также влияет на объем проектной тематики. По всей видимости, подобную ситуацию мы можем наблюдать и в классических университетах.

В-пятых , нельзя не отметить значительный объем проектной тематики в программах аграрных университетов. Эта группа вузов долгие годы была слабо интегрирована в повестку Министерства науки и высшего образования РФ (как и другие ведомственные университеты), и программа «Приоритет 2030» — важнейший шаг в направлении данной интеграции. Проектное обучение в данной группе университетов при этом находилось на периферии образовательных технологий. Целый ряд исследований демонстрирует, что данная тематика только начинает активно проникать в реальный образовательный процесс аграрных вузов [23], данная тенденция особенно выражена в региональных университетах. Слабая разработанность методологии и технологии проектного обучения в данной группе приводит разработчиков программы стратегического развития к детализации образовательной политики в области проектирования.

Отметим и еще одно обстоятельство. Если дискурс значительной части федеральных и технических университетов сводится к тематике развития проектного обучения, то в группе аграрных вузов мы чаще встречаем формулировки о начале внедрения каких-либо элементов проектного обучения (введение в учебные планы дисциплин «Проектная деятельность», «Управление проектами», «Технологическое предпринимательство»6).

Значимым аспектом при анализе развития проектного обучения в университетах — участниках программы «Приоритет 2030» является оценка того, как топ-менеджмент и ключевые стейкхолдеры университетов определяют контекст проектной деятельности. Для этого исследуем, какие термины в программах развития максимально близко находятся по отношению к термину «проект». Это позволит оценить латентные когнитивные установки разработчиков программы и смыслы, которые

|

заложены в стратегические документы развития контекста, в который они включены (Таблица 1). вузов. Поскольку группы не сбалансированы по коли- Для анализа использовалась модель Word2vec честву университетов, в каждую были отобраны [24] на языке программирования Python, кото - пять слов, наиболее часто встречающихся вместе рая позволяет оценить близость слов, исходя из с термином «проект». Таблица 1 Семантическое ядро проектной деятельности университетов Table 1 Semantic core of universities’ project activities |

|

|

Тип университетов |

Семантическое ядро |

|

Федеральные |

Сетевой, создавать, рынок, среда, стартап |

|

Технологические |

Партнер, кейс, карьера, стартап, стажировка |

|

Медицинские |

Знание, учебный, базовый, надпрофессиональный, научный |

|

Классические |

Инфраструктура, вовлечение, площадка, инициатива, поиск |

|

Педагогические |

Интеграция, человек, достижение, национальный, результат |

|

Аграрные |

Работодатель, вовлечение, создание, разрабатывать, потребность |

|

Творческие |

Возможность, мировой, реализация, рейтинг, научный |

Контекст, в котором встречается термин «проект», позволяет, с одной стороны, увидеть определенную внутреннюю интегрированность конкретной группы университетов, с другой — подтвердить различия между ними. Несмотря на ранее отмеченное нами наличие дифференциации, например, в группе технологических вузов с точки зрения объема проектной тематики, не вызывает сомнения тот факт, что с точки зрения формируемых смыслов образовательные политики близких групп вузов достаточно конгруэнтны.

Полученные результаты позволяют увидеть семантическое пространство проектного обучения в дискурсивных моделях российских университетов как своеобразный континуум, характеризующийся, с одной стороны, конкретными и легко верифицируемыми целями проектной деятельности, а с другой — абстрактными, плохо поддающимися операционализации терминами. Несомненно, на уровне организационно-деятельностных и управленческих моделей наблюдается такая же ситуация — одновременное существование в российском образовательном пространстве четко структурированных и стохастических механизмов и практик интеграции проектного обучения. Это, в свою очередь, ставит задачу разработки дифференцированных моделей его внедрения и развития в разных типах университетов.

Обсуждение результатов

Анализ проектной тематики в программах развития разных групп университетов позволяет сделать вывод о том, что в вузовских сообществах, где проектное обучение имеет длительную историю реализации, разработчики реже насыщают текст термином «проект», в то время как в учебных заведениях, где эта технология находится на стадии внедрения, данный концепт встречается значительно чаще.

Анализ текстов программ позволяет выделить три группы российских университетов с точки зрения развития проектного обучения.

Первая — те учебные заведения, для кого проектное обучение пока не более чем социально-одобряемый дискурс, который проникает в университетскую повестку и приводит к эскалации проектной тематики. Это во многом обусловлено чрезмерным использованием данного концепта во внеучебной деятельности студентов, откуда он перетекает в образовательный процесс. Отметим, что зачастую это — пространство воспроизводства имитации, когда проект как целенаправленная и результативная деятельность сводится к интенсивам и активностям, не имеющим финального итога [25].

Данная группа университетов воспроизводит третью модель проектного обучения (описанную ранее), когда проект рассматривается скорее как возможность разнообразить традиционный образовательный процесс. В этой когорте вузов отсутствуют попытки выстроить единую систему проектного обучения, а внедрение проектирования в образовательный процесс сводится чаще всего к отдельным элементам, слабо интегрированным в образовательную политику.

С точки зрения объема проектной тематики в программах развития данная группа университетов характеризуется либо насыщенным, либо чрезмерно лаконичным описанием. К первой когорте в большей степени относятся педагогические университеты, ко второй — творческие. Данный тезис подтверждается и анализом контекста, в котором упоминается проектная тематика.

Группа творческих и педагогических университетов выстраивает контекст проектности вокруг достаточно абстрактных терминов. Как мы уже отмечали ранее, эти университеты оказываются сегодня в амбивалентной ситуации. С одной стороны, проектный дискурс становится доминирующим в системе высшего образования (как в учебной, так и во внеучебной деятельности), с другой — механизмы трансформации образовательного процесса с позиции интеграции в него реальных проектов не всегда очевидны и легко реализуемы. Это приводит к невозможности избежать «проектной темы» в программе стратегического развития, но одновременно приводит к чрезмерной ее абстрактности.

Вторая группа — это университеты, где внедрение проектного обучения находится в стадии становления. Как справедливо отмечают исследователи [26], стройная модель реализации проектного обучения в университетах, имеющих длительную историю его инкорпорирования в образовательный процесс в качестве базового элемента, включает в себя курс «Основы проектной деятельности». Внедрение данного курса — индикатор того, что процесс развития проектного обучения в университете находится на начальной стадии.

С точки зрения контекста проектная тематика в данной группе вузов характеризуется переходом от абстрактных терминов и концепций к некоторым попыткам «заземлить» проектный метод, приложить его к конкретной образовательной модели того или иного университета. Так, в когорте медицинских вузов проектная деятельность в большей степени связана с обучением и наукой. Здесь она предстает в виде учебных и исследовательских проектов и выступает своеобразной инновационной надстройкой к классическому образовательному процессу.

В похожей ситуации оказываются и классические университеты, с той лишь особенностью, что они имеют возможность более активно развивать технические или естественно-научные направления подготовки, создавая под них различные лаборатории, площадки и инновационную инфраструктуру и развивая на их базе проектное обучение. В этом контексте представляет интерес сборник успешных практик проектного обучения, подготовленный Фондом «Сколково» [14].

Из двух университетов, которые можно в большей степени отнести к классическим — НИУ ВШЭ и Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, только в первом реализуются реальные проекты социально-экономической направленности, имеющие внешнего заказчика. В Нижегородском университете проектная деятельность выстраивается вокруг Лаборатории физических основ и технологий беспроводной связи радиофизического факультета.

Нельзя не отметить и тот факт, что в программах классических университетов наиболее выраженно проявлена тематика проектной инфраструктуры. Частично это связано с тем, что Министерство науки и высшего образования РФ в последние годы активно финансирует развитие материальной и лабораторной базы университетов7.

К данной группе можно отнести и аграрные вузы как важный элемент системы национальной продовольственной безопасности, которые сегодня находятся в начале развития проектной деятельности. Дискурс создания, вовлечения и разработки свидетельствует именно об этом. В то же время нельзя не отметить, что в программах аграрных вузов тема проектности связана с термином «работодатель». Это указывает на то, что разработчики ориентированы на взаимоотношения с реальным сектором экономики и развитие проектного обучения в контексте такого партнерства.

Если соотносить данную группу с моделями проектного обучения, представленными в начале статьи, можно констатировать, что исследуемая когорта репрезентирует вторую модель. В данном случае мы имеем дело с начальной стадией интеграции традиционного образовательного процесса с практико-ориентированным проектным обучением. Именно уровень развития этой интеграции отличает данную группу университетов от третьей группы, описание которой представлено ниже.

Третья группа — это вузы, где проектное обучение реализуется достаточно давно: федеральные и значительная доля технических. Так, например, в Московском политехе запуск образовательной программы «Проектная деятельность» произошел в 2014 году [14], за 7 лет до старта «Приоритет 2030», в отдельных программах развития которой можно увидеть указание на планируемое внедрение подобных курсов. Очевидно, что университеты этой группы значительно продвинулись в развитии технологии проектного обучения и могут выступать бенчмарками для других вузов.

Это проявляется и при анализе контекста, в котором представлена проектная тематика в программах развития. Федеральные университеты и значительное число технологических на дискурсивном уровне ориентированы в своей проектной деятельности на потребности реального рынка. Проектное обучение для них является инструментом сетевого партнерства, развития профессиональных компетенций студентов через расширение стажировок и развитие предпринимательских компетенций, воплощением которых может стать студенческий стартап. Примерно одинаковая встречаемость термина «стартап» в программах как федеральных, так и технологических университетов позволяет констатировать, что эти вузы рассматривают проектное обучение не только как элемент образовательной программы, но и как реальный механизм вовлечения учащихся в экономическую деятельность. В этом случае мы можем говорить о полноценной реализации интегративной модели проектной деятельности (вторая модель из описанных выше).

Данный тезис подтверждается тем, что среди 50 топовых проектов Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом» в 2024 году8 более 50 % — это проекты федеральных и технических университетов. 15,2 % топовых проектов представили аграрные вузы; педагогические, медицинские и творческие университеты не попали в этот список.

Таким образом, мы можем констатировать, что российские университеты в значительной степени поляризованы с точки зрения как уровня развития проектной деятельности, так и ее латентных смыслов. В современных условиях встает задача методологического осмысления возможностей интеграции проектного обучения в различные типы университетов с учетом их специфики, опыта, материально-технического и человеческого потенциала.

Проблемы оценки эффективности проектного обучения в российских университетах (вместо заключения)

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что проектное обучение даже в когорте топовых российских университетов не представляет собой единого аксиологического, методологического и технологического продукта. С одной стороны, это позволяет изучать разные модели его реализации, выбирая наиболее эффективные для той или иной группы вузов, с другой — это приводит к отсутствию единых критериев для оценки развития данной технологии в контексте всего университетского сообщества.

Одной из важнейших задач развития проектного обучения является, на наш взгляд, разработка институциональных условий, способствующих развитию реальной проектной деятельности в российских вузах. Этого можно достичь через развитие социальных механизмов оценки (в том числе и общественной) студенческих проектов, реализуемых в университетах.

Нельзя не отметить продуктивные попытки последних лет увязать эффективность проектной деятельности в университетах с четко верифицируемыми критериями. В данном случае речь идет о всероссийском проекте «Стартап как диплом» и ежегодном конкурсе с аналогичным наименованием. Попытка оценить результативность проектной деятельности студентов через призму реального бизнеса позволяет нивелировать многие имитационные черты, присущие проектной деятельности в российских вузах, запустить процессы реального включения обучающихся в процессы проектирования и реализации своих замыслов, при этом тесным образом связанных со спецификой их профессиональной деятельности.

Как показывает анализ результатов данного конкурса за 2024 год (о чем мы уже частично писали выше), он может стать действенным инструментом оценки развития проектной методологии в университетах. На наш взгляд, показательными выглядят не только результаты топовых проектов, но и состав проектов финалистов. В топ-50 вошло 7 проектов из Уральского федерального университета, 6 — из ИТМО, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова представил 3 проекта, по 2 проекта еще четырех вузов (технологических и одного аграрного) также вошли в топ. В число финалистов вошли по 2 проекта от УРФУ и ИТМО, тем самым подтвердив выводы, сделанные ранее. Длительный период развития проектного обучения в обоих университетах позволяет вовлекать студентов в разработку и реализацию реальных проектов, что является важным для современного российского общества.

Думается, что расширение подходов, подобных программе «Стартап как диплом», может стать важным инструментом формирования единой проектной парадигмы в российских университетах и тем самым способствовать развитию проектного мышления и реальных проектных компетенций у значительной части российских студентов независимо от ведомственной принадлежности и направленности университета.