Типоморфические и типохимические особенности акцессорных цирконов гранитоидов Приполярного Урала

Автор: Денисова Ю.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 5 (233), 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения акцессорных цирконов из гранитоидных массивов Приполярного Урала, залегающих среди разновозрастных отложений докембрия: Бадьяюского, Яротского, Кожимского и Николайшорского массивов. Определены температурный режим кристаллизации минерала и характер минералообразующей среды для каждого массива. Сделано предположение о близких условиях формирования заключительных фаз гранитообразования в рассматриваемом районе Приполярного Урала.

Акцессорный циркон, гранитоид, бадьяюский массив, яротский массив, кожимский массив, николайшорский массив, приполярный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149129131

IDR: 149129131

Текст научной статьи Типоморфические и типохимические особенности акцессорных цирконов гранитоидов Приполярного Урала

Гранитоиды на Приполярном Урале залегают преимущественно среди доордовикских образований. Преобладающие датировки возраста этих пород, полученные разными методами (640—490 млн лет), подтверждают принадлежность гранитоидов к доурали-дам [1]. Вместе с тем эти данные не снимают вопрос о нижней возрастной границе проявления процессов грани-тогенезиса. Геологическое положение некоторых гранитоидных массивов и древние реликтовые датировки, полученные для слагающих их пород, указывают на реальность проявления магматизма в допозднерифейское время. При этом не исключается раннепротерозойский возраст гранитоидов, пространственно связанных с метаморфи-тами няртинского гнейсо-мигматитового комплекса [8].

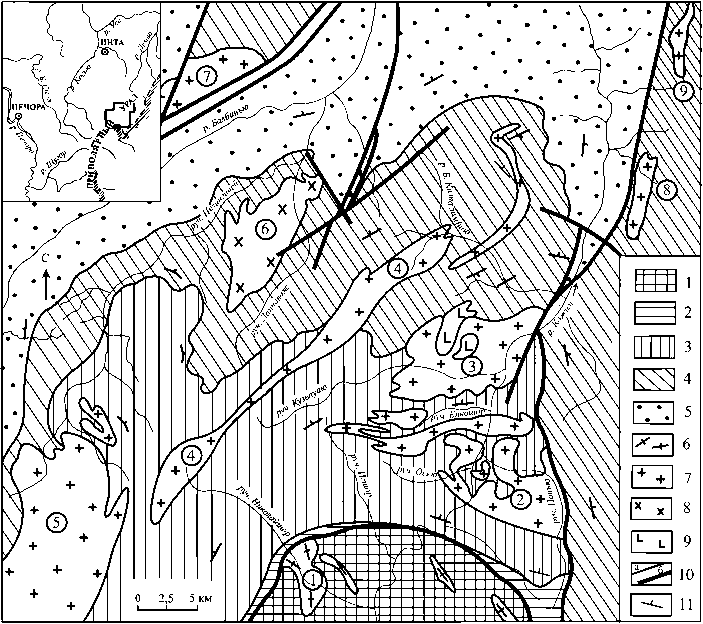

Вмещающими для Бадьяюского и Яротского массивов являются верхне-рифейские отложения мороинской свиты. Кожимский массив в традиционном понимании, по последним данным [8, 9], представлен двумя разновозрастными массивами: собственно Кожимским, залегающим среди отло жений пуйвинской свиты среднего ри-фея, и Кузьпуаюским, прорывающим верхнерифейские толщи. Объектом наших исследований являются гранитоиды Кожимского массива. Николай-шорский массив пространственно ассоциируется с гнейсами няртинского метаморфического комплекса раннепротерозойского возраста (рис. 1).

Опробование гранитоидных массивов проводилось точечным методом с отбором частных проб в количестве 5 единиц по каждому массиву. Для каждой пробы отбирались куски неизмененной породы, общий вес которых в среднем составлял 10—15 кг.

Выявлены особенности акцессорного циркона для каждого из изученных гранитоидных массивов. Кратко они охарактеризованы ранее [3, 4, 5].

Бадьяюский гранитоидный массив протягивается на 10 км вдоль западного склона Народо-Итьинского кряжа, пересекая долины рек Малая и Большая Бадьяю в их верховьях, затем далее на юг до р. Селемью. Считается, что этот массив является непосредственным продолжением расположенного северней Лемвинского гранитного массива.

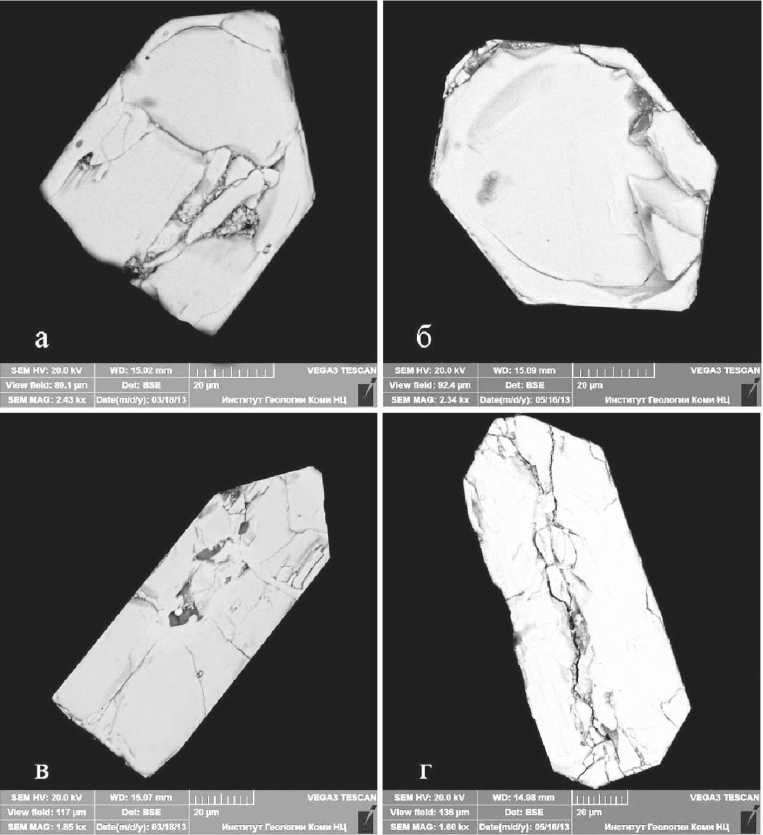

Цирконы Бадьяюского гранитного массива отличаются по форме и размерам кристаллов. Выделяются четыре морфологических типа этого минерала.

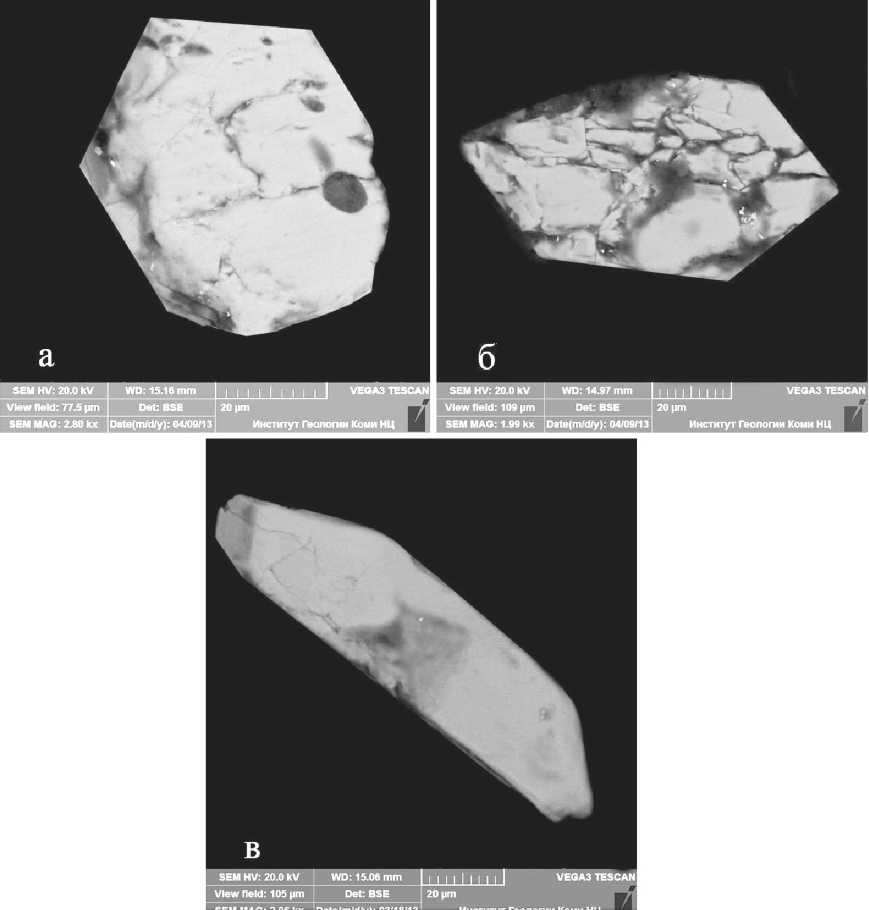

Первый морфологический тип наиболее распространен в гранитах Бадьяюского массива и представлен бесцветным прозрачным коротко-призматическим идиоморфным цирконом (рис. 2, а). Габитус кристаллов обусловлен развитием призм (110), (100) и дипирамид (111), (331). Размер кристаллов 0.15—0.25 мм. Коэффициент удлинения 1.0—2.0. Поверхность граней гладкая, блестящая. Часто наблюдаются включения кварца, апатита. Содержание цирконов первого типа оставляет 65—75 % от общего объема этого минерала в породе.

Темно-коричневый короткопризматический субидиоморфный прозрачный циркон выделен во второй морфологический тип. Развиты грани (100), (110). Присутствует дипирамида (111), в отдельных случаях отмечается грань (331) (рис. 2, б). Размер таких кристаллов 0.05—0.15 мм. Коэффициент удлинения 1.0—1.5. Поверхность гладкая, блестящая. Среди вклю- чений распространены изометричные образования кварца. Содержание цирконов второго типа в монофракциях гранитов Бадьяюского массива в среднем составляет 15—25 % от общего объема минерала в породе.

Третий морфологический тип представляют бесцветные прозрачные идиоморфные длиннопризматические цирконы (рис. 2, в). Размер кристаллов 0.5—0.9 мм, коэффициент удлинения 2.5—4.0. Габитус кристалла обусловлен развитием граней (100), (110), (331). В отдельных зернах присутствуют включения кварца, апатита. Содержание циркона данного морфологического типа 10—15 % от общего содержания минерала в породе.

Четвертый морфологический тип — темно-коричневый идиоморфный циркон длиннопризматического габитуса (рис. 2, г). Размер кристаллов 0.6—0.8 мм, коэффициент удлинения 2.0—3.5. Поверхность гладкая, блестящая. Развиты грани (100), (110), (331). В некоторых кристаллах отмечаются включения кварца, апатита. Содержание циркона данного морфологического типа 1—5 % от общего состава содержания минерала.

В гранитах Приполярного Урала одним из первых в твердую фазу выделялся циркон, несколько позже — апатит, большая часть которого сформировалась после выделения из расплава подавляющей массы полевых шпатов, одновременно с биотитом [10]. Таким образом, можно предположить последовательность выделения рассматриваемых морфотипов. Сначала кристаллизовался второй тип (отсутствие включений апатита, субидиоморфный циркон), с повышением температуры магматического расплава и насыщением минералообразующей среды кальцием сформировался четвертый тип (идиоморфный циркон). Выделение третьего (незначительные включения апатита) и первого (отсутствие включений апатита) типов акцессорного циркона относится к завершающим стадиям гранитообразования.

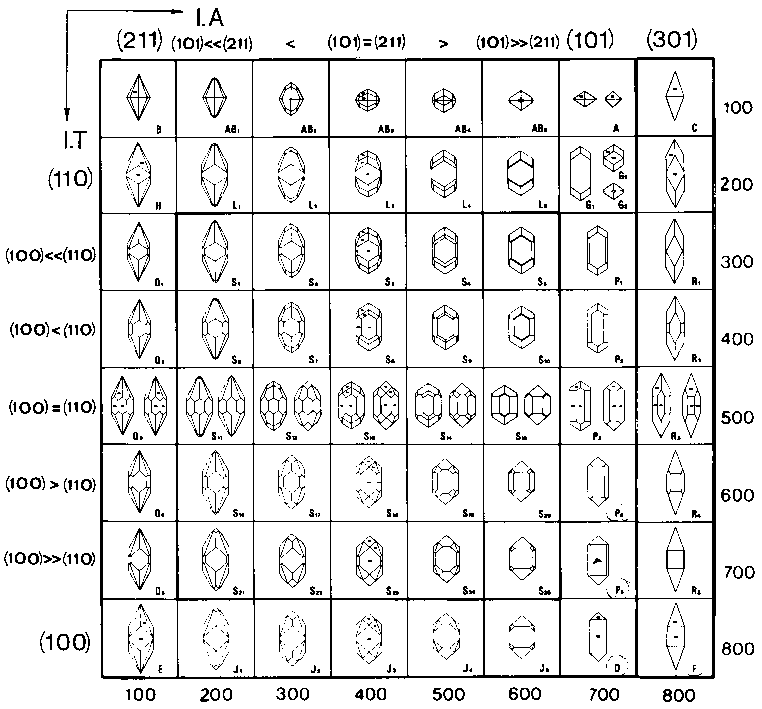

Для определения температурного режима кристаллизации минерала и характера минералообразующей среды использовалась методика эволюционного кристалломорфологического анализа цирконов Ж. П. Пюпина и Г. Тюрко [11]. Так, согласно данной классификации (рис. 3), цирконы мор-фотипа D с формой, обусловленной развитием призмы (110) и дипирамиды (111), кристаллизуются при высокой температуре (I. Т = 900 е С) и по-

Рис. 1. Схема геологического строения северной части Приполярного Урала ([8] с дополнениями): 1 — няртинский гнейсовый комплекс (PR1): биотитовые и двуслюдяные гнейсы с простоями амфиболитов; 2 — щекурьинская свита (RF1): известковистые кристаллические сланцы, мраморы, кварциты, амфиболовые сланцы; 3 — пуй-винская свита (RF2): слюдяно-кварцевые сланцы, зеленые ортосланцы, метапорфиры, кварциты; 4 — хобеинская (RF3), мороинская (RF3) и саблегорская (RF3—V) свиты нерасчлененные: слюдяно-кварцевые сланцы, порфиры, порфириты, прослои мраморов и кварцитов; 5 — нижнепалеозойские террегенно-карбонатные отложения; 6 — гранито-гнейсы Николайшорского массива (PR1); 7 — граниты кожимского (RF2) и сальнеро-маньхамбовского комплексов (V—61) нерасчлененные; 8 — гранодиориты сальнеро-маньхамбовского комплекса (V—61); 9 — массивы габбро (RF3—V); 10 — геологические границы: а — стратиграфические и магматические, б — тектонические; 11 — элементы залегания плоскостных структур. Массивы (цифры в кружочках): 1 — Николайшорский, 2 — Кожимский, 3 — Кузьпуаюский, 4 — Хаталам-ба-Лапчинский, 5 — Народинский, 6 — Лапчавожский, 7 — Малдынырский, 8 — Яротский, 9 — Бадьяюский

вышенной щелочности минералообразующей среды (I. А = 700). Цирконы, выделяемые в морфотипы P3, P4 P5 с гранями (100), (110), (111), образуются при высокой температуре — 750, 800, 850 е С соответственно и повышенной щелочности минералообразующей среды. Облик кристаллов, относящихся к типу F, обусловлен развитием граней (100) и (331), что, по мнению вышеназванных авторов, также свидетельствует о высокой температуре кристаллизации (I. Т = 900 е С) и повышенной щелочности минералообразующей среды (I. А = 800).

Цирконы каждого выделенного морфотипа Бадьяюского массива по своей морфологии соответствуют трем типам (D, P3, P4 P5, F) по классификации Ж. П. Пюпина и Г. Тюрко, поэтому можно сделать вывод, что они образовались при высокой температуре кристаллизации (750—900 еС) и повышенной щелочности минералообразующей среды.

Однако в рассмотренной классификации не учитывается такой важный признак минерала, как удлинение. Вследствие этого мы можем наблюдать один и тот же набор морфотипов по классификации Ж. П. Пюпина и Г. Тюрко и для короткопризматических, и для длиннопризматических кристаллов циркона. В то же время установлено, что удлиненные кристаллы циркона образуются в кислой среде в условиях быстрого охлаждения, а дипи-рамидально-призматические — в условиях повышенной щелочности [2]. Следовательно, III и IV морфотипы (удлиненные кристаллы циркона) образовались при пониженной щелочности среды в условиях быстрого охлаждения и тектонически спокойной обстановке.

I и II типы — при повышенной щелочности минералообразующей среды.

Есть предположение, что окраска минералов зависит от возраста и позволяет разделять их на ранние и поздние разновидности [6]. Из этого следует, что второй и четвертый типы выделились на более ранних этапах образования гранитов Бадьяюского массива.

Для каждого морфологического типа акцессорного циркона Бадьяюского массива минерала определены типохимические особенности. Средние содержания SiO2 (от 30.90 до 33.90, в среднем 32.20—32.50 мас. %), 2тО 2 (от 63.60 до 65.90, в среднем 64.60— 64.90 мас. %), ThO2 (от 0.03 до 0.45, в среднем 0.20—0.27 мас. %), иО2(от 0.01 до 0.63, в среднем 0.23—0.27 мас. %) находятся в примерно одинаковых диапазонах, что свидетельствует о стабильности химизма среды минералообразования (см. таблицу).

Гафний всегда присутствует в составе циркона, и его содержание может служить индикатором для определения генерации минерала [7]. Т. к. со временем идет постепенное накопление гафния в цирконе, по величине среднего содержания этого элемента можно представить очередность выделения каждого морфологического типа акцессорного циркона Бадьяюского массива: II (1.18 мас. %) ^ IV (1.25 мас. %) ^ III (1.37 мас. %) ^ Iтип (1.49 мас. %). Причем цирконы IVи III морфотипов характеризуются повы-шейным содержанием редких земель: (1.67 мас. %) и (1.61 мас. %) соответственно.

Яротский гранитоидный массив представляет собой узкое пластинообразное крутопадающее тело, которое протягивается в субмеридиональном направлении более чем на 6 км при ширине от 200 до 50 м и располагается к югу от Бадьяюского массива.

Акцессорные цирконы Яротско-го гранитного массива представлены тремя морфологическими типами.

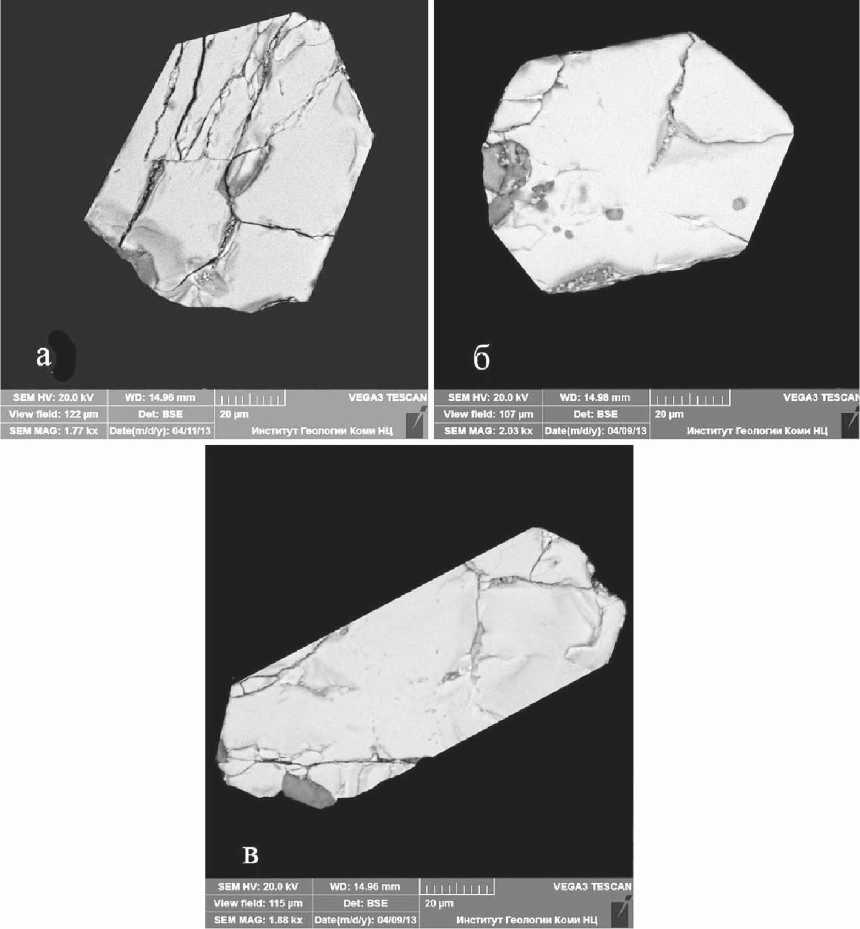

Первый морфологический тип включает в себя бесцветные прозрачные субидиоморфные цирконы дипи-рамидально-призматического габитуса (рис. 4, а). Характерны формы (110), (331) и (111). Размер кристаллов 0.10—0.25 мм, коэффициент удлинения 1.0—2.0. Поверхность граней гладкая, блестящая. В отдельных зернах акцессорного циркона наблюдаются включения кварца, апатита. Содержание цирконов первого типа оставляет 70—80 % от общего объема этого минерала в породе.

Рис 2. Морфотипы цирконов Бадьяюского массива: а — I, б — II, в — III, г — IV

Рис. 3. Основные типы и подтипы циркона по Ж. П. Пюпину и Г. Тюрко

Химический состав цирконов из гранитоидов Приполярного Урала, мае. % (по данным микрозондового анализа)

Массив

Бадьяюский Яротский

|

I |

II |

III |

IV |

I |

II |

III |

|

|

SiO2 |

31.02 33.89 32.49 |

31.05 33.07 32.38 |

31.01-33.40 |

30.89-33.76 |

31.52-33.56 |

31.57-33.69 |

31.55-33.69 |

|

32.50 |

32.18 |

32.41 |

32.63 |

32.58 |

|||

|

Y2O3 |

0.06-0.86 0.38 |

0.01-1.01 0.41 |

0.02-1.03 0.38 |

0.07-1.01 0.18 |

0.12-1.53 0.57 |

0.02-1.07 0.49 |

0.01-0.81 0.17 |

|

ZrO2 |

64.04 65.38 64.63 |

64.07-65.62 64.91 |

64.12-65.75 |

63.54-65.82 |

63.94-64.88 |

64.25-65.55 |

64.72-65.97 |

|

64.90 |

64.59 |

64.31 |

64.93 |

65.21 |

|||

|

ThO2 |

0.06-0.37 0.21 |

0.05-0.45 0.27 |

0.03-0.42 0.20 |

0.14-0.37 0.26 |

0.03-0.23 0.14 |

0.17-0.32 0.23 |

0.05-041 0.21 |

|

TR2O3 |

0.98-1.69 1.12 |

1.05-2.02 1.42 |

1.09-2.23 1.61 |

1.01-2.99 1.67 |

1.02-1.45 1.21 |

0.89-1.93 1.41 |

1.22-2.02 1.52 |

|

HfO2 |

1.15-1.89 1.49 |

1.02-1.38 1.18 |

0.81-2.09 1.37 |

0.94-1.89 1.25 |

1.18-1.41 1.29 |

1.03-1.29 1.16 |

1.05-1.36 1.25 |

|

UO2 |

0.09-0.54 0.24 |

0.03-0.63 0.23 |

0.01-0.47 0.24 |

0.05-0.44 0.27 |

0.06-0.28 0.16 |

0.08-0.29 0.14 |

0.03-0.48 0.25 |

|

A12O3 |

0.06-0.80 0.19 |

0.03-0.21 0.09 |

0.01-0.61 0.15 |

0.02-0.24 0.11 |

0.02-0.42 0.19 |

0.02-0.17 0.09 |

0.01-0.18 0.06 |

|

Fe2O3 |

0.02-0.26 0.10 |

0.01-0.28 0.12 |

0.01-0.27 0.10 |

0.01-0.41 0.14 |

0.07-0.29 0.16 |

0.00-0.55 0.13 |

0.01-0.23 0.07 |

|

Кол-во анализов |

20 |

20 |

15 |

20 |

20 |

15 |

15 |

|

Массив |

|||||||

|

Кожимский |

Николайшорский |

||||||

|

I |

II |

III |

I |

II |

III |

V |

|

|

SiO2 |

30.56-33.01 32.15 |

31.21-33.52 32.53 |

29.98-33.89 |

30.07-33.15 |

30.56-33.45 |

30.99-33.69 |

30.89-33.54 |

|

31.99 |

31.72 |

32.44 |

32.47 |

32.03 |

|||

|

y203 |

0.02-1.67 0.62 |

0.09-0.75 0.38 |

0.10-1.24 0.62 |

0.08-0.81 0.36 |

0.06-1.01 0.49 |

0.00-1.41 0.56 |

0.16-1.01 0.57 |

|

ZrO2 |

63.44-64.38 63.83 |

63.55-65.24 64.21 |

63.03-65.11 |

63.45-65.99 |

63.45-65.89 |

62.59-64.99 |

63.88-66.02 |

|

63.93 |

64.81 |

64.43 |

64.08 |

64.90 |

|||

|

ThO2 |

0.05-0.51 0.26 |

0.06-0.33 0.20 |

0.16-0.57 0.33 |

0.06-0.64 0.27 |

0.11-0.52 0.28 |

0.00-0.65 0.27 |

0.01-0.23 0.07 |

|

TR2O3 |

0.98-2.10 1.45 |

1.06-1.78 1.36 |

0.92-2.01 1.25 |

1.12-1.98 1.53 |

1.01-1.56 1.29 |

0.97-1.89 1.56 |

1.16-1.59 1.39 |

|

HfO2 |

1.02-1.88 1.37 |

1.09-1.35 1.19 |

0.93-1.88 1.31 |

1.09-1.85 1.39 |

1.06-1.45 1.25 |

1.01-1.94 1.31 |

1.07-1.55 1.22 |

|

UO2 |

0.03-0.41 0.23 |

0.06-0.33 0.17 |

0.06-0.35 0.20 |

0.03-0.42 0.20 |

0.18-0.51 0.29 |

0.03-0.47 0.22 |

0.12-0.61 0.27 |

|

A12O3 |

0.00-0.33 0.13 |

0.03-0.31 0.16 |

0.05-0.41 0.21 |

0.03-0.31 0.13 |

0.02-0.26 0.12 |

0.02-0.37 0.14 |

0.02-0.24 0.12 |

|

Fe2O3 |

0.01-0.33 0.15 |

0.01-0.21 0.11 |

0.01-0.37 0.15 |

0.01-0.31 0.08 |

0.01-0.21 0.09 |

0.01-0.27 0.13 |

0.02-0.31 0.16 |

|

Кол-во анализов |

20 |

15 |

15 |

20 |

15 |

20 |

15 |

Примечание. Над чертой: минимальное — максимальное значение, под чертой: среднее. Место отбора пробы: Бадьяюский массив: в истоках р. Бадьяю, на левом берегу ручья, в 300 м выше левого притока (серые граниты); Яротский массив: левобережье р. Малая Ярота, в 350 м от ручья, примерно в 2 км выше устья (серо-зеленый гранит); Кожимский массив: в 1250 км по азимуту 90 град. от высоты с отметкой 1119 м, в истоках ручья, впадающего в ручей Кожым-Вож (гранит); Николайшорский массив: правый берег ручья Янто-Шор, в 200 м выше устья (полосчатый серый биотит-мусковитовый гранит). Микрозондовый анализ выполнен в Институте геологии КНЦ УрО РАН (Vega3 Tescan, аналитик С.С. Шевчук)

Второй морфологический тип цирконов Яротского гранитного массива представлен темно-коричневыми короткопризматическими прозрачными субидиоморфными индивидами (рис. 4, б). Размер таких кристаллов 0.05—0.20 мм, коэффициент удлинения 1.0—2.0. Габитус кристалла обусловлен развитием граней (110), (111). Под бинокуляром видна гладкая, блестящая поверхность. Иногда встречаются зерна с включениями кварца. Редко отмечаются включения апатита.

Содержание цирконов второго типа в среднем 15—20 % от общего объема минерала в породе.

Третий морфологический тип составляют прозрачные длиннопризматические светло-окрашенные (от бесцветного до светло-желтого) идиоморфные цирконы (рис. 4, в). Наиболее обычны и хорошо развиты грани (110), (331), а также (111). Размер цирконов 0.5—0.8 мм с коэффициентом удлинения 1.7—3.8. Поверхность гладкая, блестящая. Отмечаются включения квар ца, апатита. Содержание циркона данного типа 5—10 % от общего содержания минерала в породе.

По морфологическим особенностям акцессорный циркон Яротского массива схож с цирконом Бадьяюско-го массива. Главное отличие — отсутствие IV морфотипа. По наличию/от-сутствию включений апатита в цирконе и характеру облика минерала можно предположить, что первым выделился II морфотип циркона, после повышения температуры минералообра-

Рис. 4. Морфотипы цирконов Яротского массива: а — I, б — II, в — III

Рис. 5. Морфотипы цирконов Кожимского массива: а — I, б — II, в — III

зующей среды — III тип и далее, в завершающей стадии образования гранитов Яротского массива — I морфологический тип циркона.

Кроме того, по классификации Ж. П. Пюпина и Г. Тюрко можно выделить характерные формы D, P 3 , P 4 P5, F (рис. 3), что позволяет говорить о температурном диапазоне кристаллизации гранитов в 750—900 °C при повышенной щелочности минералообразующей среды.

Средние содержания для акцессорных цирконов Яротского гранитного массива SiO2 (от 31.52 до 33.70, в среднем 32.41—32.63 мас. %) и 7Ю2(от 63.25 до 65.95, в среднем 64.21 — 64.93 мас. %) одинаковы для всех трех типов. По гафнию, как и в Бадьяюс-ком массиве, можно сказать, что к самой ранней генерации циркона относится III морфотип, к поздней — I мор-фотип: III (1.18 мас. %) ^ II (1.21 мас. %) ^ Iтип (1.29 мас. %). Незначительное повышение среднего содержания UO2 (0.25), TR 2 O 3 (1.52) отмечается у циркона III морфологического типа (см. таблицу).

Кожимский гранитный массив представляет собой группу вытянутых изолированных тел, расположенных по обоим берегам реки Кожим в бассейнах рек Осею и Понью. Циркон в породах Кожимского массива представлен преимущественно хорошо ограненными светлыми кристаллами, в редких случаях встречаются цирконы других морфотипов.

В первый морфологический тип выделены бесцветные прозрачные короткопризматические идиоморфные цирконы (рис. 5, а). Размер кристаллов 0.05—0.15 мм, коэффициент удлинения 1.0—1.8. Развиты грани (100), (110). Присутствует (111) дипирамида. Поверхность граней гладкая, блестящая. В отдельных кристаллах наблюдаются включения кварца, эпидота, апатита. Содержание цирконов составляет 80—90 % от общего объема минерала в породе.

Ко второму морфологическому типу отнесены коричневые прозрачные короткопризматические субидиоморфные цирконы (рис. 5, б). Размер таких кристаллов 0.05—0.10 мм, коэффициент удлинения 1.0—2.0. Габитус кристалла обусловлен развитием граней (100), (110), (111). Поверхность граней гладкая, блестящая. Наблюдаются изометричные включения кварца, апатита. Содержание цирконов второго типа 5—10 % от общего содержания минерала в породе.

Третий морфологический тип составляют прозрачные длиннопризматические субидиоморфные кристаллы циркона светло-желтого цвета (рис. 5, в). Развиты грани (100), (110). Присутствует дипирамида (111). Размер кристаллов 0.4—0.8 мм, коэффициент удлинения 2.0—4.0 (реже 6.0). Под бинокуляром вцдна гладкая, блестящая поверхность. Среди включений распространены изометричные образования кварца, апатита, эпидота. Содержание цирконов в монофракциях из гранитов Кожимского массива в среднем 5—10 % от общего объема минерала в породе.

Отличительной чертой Кожимского массива является преобладающее распространение кристаллов I морфологического типа. Незначительное содержание цирконов II и III типов, возможно, является следствием кратковременности начальных этапов формирования породы. В отличие от апатита образование эпидота приходится на завершающий этап образования гранитов Приполярного Урала [10] и связано с достаточным для образования минерала повышением содержания кальция, железа, алюминия в минералообразующей среде. Это позволяет предположить о следующих этапах формирования акцессорного циркона Кожимского массива: первым выделился II тип циркона (включение апатита), с повышением температуры магматического расплава образовался III тип (незначительные включения эпидота) и, наконец, I морфологический тип циркона.

По классификации Ж. П. Пюпи-на и Г. Тюрко, кроме рассмотренных выше D, P3, P4, P 5 , выделяются и цирконы, относящиеся к J5 (I. Т = 900 е С, I. А = 500), P2 (I. Т = 700 е С, I. А = 700) морфотипам (рис. 3). Таким образом, можно предположить, что граниты Кожимского массива кристаллизовались при температуре 700—900 е С и повышенной щелочности минералообразующей среды.

По данным микрозондового анализа, все три разновидности циркона характеризуются близкими средними содержаниями: 81С 2 (от 30.56 до 33.89, в среднем 32.03—32.53 мас. %), ZrO2 (от 63.03 до 65.24, в среднем 63.82— 64.21 мас. %), ThO2 (от 0.05 до 0.57, в среднем 0.20—0.33 мас. %), ИО2(от 0.03 до 0.50, в среднем 0.17—0.27 мас. %). Наиболее распространенный морфо-тип циркона Кожимского массива выделяется повышенным содержанием редких земель (1.45), а также гафния

(1.46 мас. %), что подтверждает его позднюю генерацию (см. таблицу). Наименьшее среднее содержание гафния (1.33 мас. %) у II типа позволяет сделать вывод о ранней генерации этой разновидности циркона: II (119 мас. %) ^ III (131 мас. %) ^ I тип (137 мас. %).

Николайшорский гранитоидный массив относится в основном к Няр-тинскому блоку и образует вытянутое в северо-северо-западном направлении тело длиной 4 км при средней ширине 1.5 км. В состав Николайшорско-го массива входит также гранитоидное тело, расположенное южнее. Более мелкие гранитные тела локализуются в основном на периферии няртинско-го комплекса.

Гранитоиды Николайшорского массива характеризуются морфологическим разнообразием акцессорного циркона.

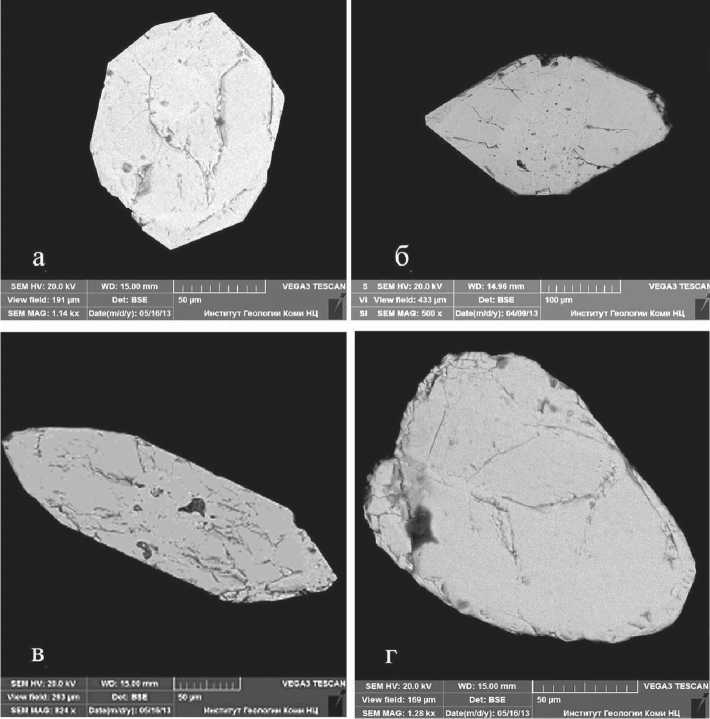

В первый морфологический тип выделен бесцветный прозрачный короткопризматический идиоморфный циркон (рис. 6, а). Габитус кристаллов обусловлен развитием призмы (110) и дипирамиды (111), в отдельных случаях грани (331). Размер кристаллов 0.20— 0.35 мм, коэффициент удлинения 1.0— 2.0. Поверхность граней гладкая, блестящая. Наблюдаются включения кварца, апатита, монацита. Содержание

Рис. 6. Морфотипы цирконов Николайшорского массива: а — I, б — II, в — III, г — IV

цирконов составляет 60—70 % от общего объема этого минерала в породе.

Второй морфологический тип представлен прозрачным темно-коричневым короткопризматическим субидиоморфным цирконом (рис. 6, б). Развиты грани (100), (110), (111). Размер кристаллов 0.1—0.3 мм, коэффициент удлинения 1.0—1.8. Поверхность гладкая, блестящая. Среди включений распространены изометричные образования кварца. Содержание таких цирконов в монофракциях в среднем 15—20 %.

Третий морфологический тип включает в себя прозрачные светложелтые длиннопризматические идиоморфные кристаллы (рис. 6, в). Размер кристаллов 0,5—0,9 мм, коэффициент удлинения 3.0—7.0. Габитус кристалла обусловлен развитием граней (100), (110), (331). Поверхность кристаллов шероховатая, ребра частично сглажены. В отдельных зернах присутствуют включения кварца, апатита. Содержание циркона третьего морфотипа составляет 10—15 % от общего содержания минерала в породе.

Четвертый морфологический тип — светло-желтые окатанные цирконы (рис. 6, г). Размер кристаллов 0.25—0.50 мм, коэффициент удлинения 0.5—1.2. Поверхность шерохова- тая. Включений практически не отмечается, в отдельных зернах можно встретить кварц. Содержание цирконов этого типа 5—10 % от общего объема этого минерала в породе.

Среди включений, отмеченных в акцессорном цирконе Николайшорс-кого массива, встречаются кварц, апатит, а также монацит (только в цирконах I морфотипа), выделение которого в гранитах Приполярного Урала происходило после апатита [10]. Можно предположить, что на начальных этапах гранитообразования выделился циркон II типа, с повышением температуры и содержания кальция в магматическом расплаве произошло формирование циркона III типа, в завершающей стадии кристаллизовался циркон I типа.

По классификации Ж. П. Пюпи-на и Г. Тюрко в гранитоидах Николайшорского массива кроме морфоти-пов D, J5, P 3 , P 4 P 5 дополнительно появились R 1 , R2 (рис. 3). Цирконы, форма которых обусловлена развитием граней (110), (111) и (311), кристаллизовались при 650 °С (R 1 характерно соотношение: (110)>> (111) и при 700 °С (R 2 (110)>(111). Таким образом, кристаллизация цирконов Николайшорского массива проходила в достаточно широком температурном диапазоне, включающем два главных температурных режима (650—700 и 800— 900 ° С), при повышенной щелочности минералообразующей среды.

Средние содержания SiO2 (от 30.07 до 33.54, в среднем 31.72—32.45 мас. %), ZrO2 (от 62.59 до 66.02, в среднем 64.08—64.90 мас. %) одинаковы для всех четырех типов акцессорного циркона. Отличительная особенность окатанного акцессорного циркона — низкое содержание ThO2 (0.17 мас. %) и HfO 2 (1.24мас. %).Светлоокрашенный циркон первого и третьего типов характеризуется повышенным содержанием редких земель (1.53 и 1.56 мас. %) (см. таблицу).

Выводы

Для всех исследуемых нами гранитов общими являются цирконы трех первых морфологических типов. При этом во всех гранитах цирконы первого морфотипа являются превалирующими (содержание от 50 до 90 %). Это может указывать на близкие условия формирования рассматриваемых пород либо — в случае полихронного образования массивов — на близкие условия формирования заключительных фаз гранитообразования, учитывая различную геологическую позицию

^есЛиак , май, 2014 г., № 5 гранитных массивов. Последнее предположение более вероятно.

По геохимическим особенностям цирконов и характеру включений гранитные массивы разделяются на три группы: 1) Бадьяюский и Яротский; 2) Кожимский; 3) Николайшорский. По морфологическим, геохимическим особенностям и выделенным морфо-типам по классификации Ж. П. Пюпи-на и Г. Тюрко акцессорные цирконы Бадьяюского массива схожи с цирконами Яротского массива. Кристаллизация минерала проходила при 750— 900 °С и повышенной щелочности минералообразующей среды в условиях быстрого охлаждения и в тектонически спокойной обстановке. Главное отличие — разделение цирконов Яротского массива только на три морфотипа (I, II, III), что может указывать на отсутствие или очень быстрое завершение начального этапа гранитизации, имевшего место при образовании пород Бадьяюского массива.

Для Кожимского массива было выделено три генерации акцессорного циркона, при этом 80—90 % монофракции минерала составляет незначительное содержание цирконов II и III типов, что, возможно, является следствием кратковременности начальных этапов формирования породы. Выделенные морфотипы D, P2, P3, P4 P5 J5 [11] позволяют сделать вывод, что граниты Кожимского массива кристаллизовались при температуре 700—900 °С и повышенной щелочности минералообразующей среды. По классификации французских исследователей наибольшим разнообразием морфотипов циркона обладает Николайшорский массив. Кроме характерных типов D, P 4 P 5 также выявлены P 2 и J 5 и дополнительно определены R 1 , R 2 , поэтому можно сделать вывод о двух главных температурных режимах (650—700 и 800—900 °С), оказавших значительное влияние на формирование пород Николайшорского гранитоидного массива.

Кроме того, наличие большого количества (10—15 %) окатанных цирконов в породах Николайшорского массива может указывать на то, что граниты образовались по субстрату первично-осадочных пород, т. е. являются автохтонными образованиями. Преобладание в породах Николайшорского массива цирконов I морфотипа, аналогичного цирконам в других массивах, является признаком ремобилизации процессов гранитообразования, которые, скорее всего, проявлялись одновременно со становлением Бадь-яюского и Яротского массивов.

Список литературы Типоморфические и типохимические особенности акцессорных цирконов гранитоидов Приполярного Урала

- Андреичев В. Л. Геохронология гранитоидного магматизма Приполярного Урала // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2010. № 11. С. 7-12.

- Гераничева Г. К., Марин Ю. Б. Причины морфологической изменчивости циркона // Зап. ЛГИ. 1968. Т. 54. Вып. 2. С. 56-67.

- Денисова Ю. В. Акцессорные минералы гранитов А-типа Приполярного Урала // Уральская минералогическая школа - 2010: Материалы Всерос. науч. конф. Екатеринбург, 2010. С. 187-189.

- Денисова Ю. В. Особенности акцессорных минералов гранитных массивов Приполярного Урала // Геология Европейского Севера России: Тр. Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2009. Сб. 7. Вып. 125. С. 62-72.

- Денисова Ю. В., Шевчук С. С. Особенности акцессорного циркона из гранитоидов южной части Народо-Итьинского хребта // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 22 науч. конф. Сыктывкар, 2013. С. 121-123.