Типоморфные особенности акцессорных минералов ультраосновного парагенезиса из осадочных пород нижнего триаса юга Республики Коми

Автор: Патова В.А., Глухов Ю.В., Макеев Б.А.

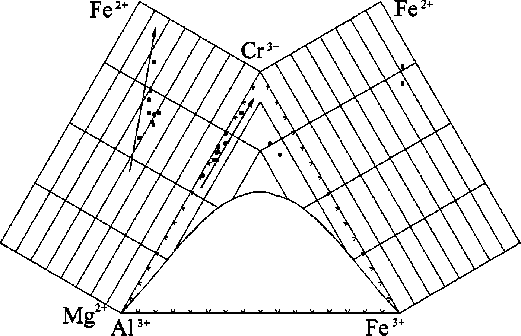

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 5 (113), 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127795

IDR: 149127795

Текст статьи Типоморфные особенности акцессорных минералов ультраосновного парагенезиса из осадочных пород нижнего триаса юга Республики Коми

ТИППМОРФНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКЦЕССОРНЫХ МИНЕРАЛОВ УЛЬТРАОСНОВНОГО ПАРАГЕНЕЗИСА ИЗ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НИЖНЕГО ТРИАСА ЮГА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Как известно, при прогнозировании коренных источников алмазов важное значение имеют вещественные и морфологические характеристики мантийных минеральных алмазных спутников. К числу таких минеральных индикаторов относятся высокохромистые пиропы, хромшпинелиды, ильмениты и другие минералы.

Актуальность работы заключается в том, что неизвестное местоположение коренных источников алмазов в россыпях Тимано-Уральского региона порождает интерес к изучению минералов-спутников алмаза. Отсутствие сведений о кимберлитовом магматизме также характерно для мезозойского алмазного коллектора, открытого на Сысольском своде в районе н. д. Без-дубово на юге Республики Коми. В числе россыпных спутников алмаза одними из первых обнаружены хромш-пинелиды. Хромшпинелиды также встречаются в нижележащих подстилающих отложениях нижнего триаса (гамская свита, р. Деб, д. Ракинская). Данный минеральный вид, как известно, относится к минеральному парагенезису ультрабазитов, к их специфичной разновидности — кимберлитам. В последнем случае хромшпине-лиды отличает высокая хромистость и повышенное содержание ряда специфичных элементов-примесей. В настоящее время имеются лишь единичные сведения по минералам-спутникам алмазов, главным образом из бездубов-ского алмазного коллектора, а данных по нижнетриасовым отложениям нет вообще.

Целью данной работы являлось исследование состава акцессорных минералов отложений юга Республики Коми (р. Деб, д. Ракинская) как возможных спутников алмазов.

В задачи работы входило: оценка характера распространения хромшпи-нелидов по разрезу, изучение веще- ственного состава хромшпинелидов и ассоциирующих с ним минералов, сравнительный анализ вещественных характеристик акцессорных минералов юга Республики Коми и известных алмазоносных районов.

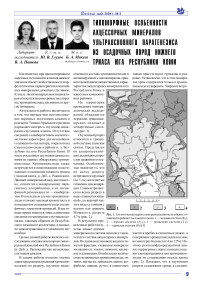

На территории проведения минералогических исследований обнажаются пермские, триасовые, юрские, меловые и четвертичные системы (рис. 1).

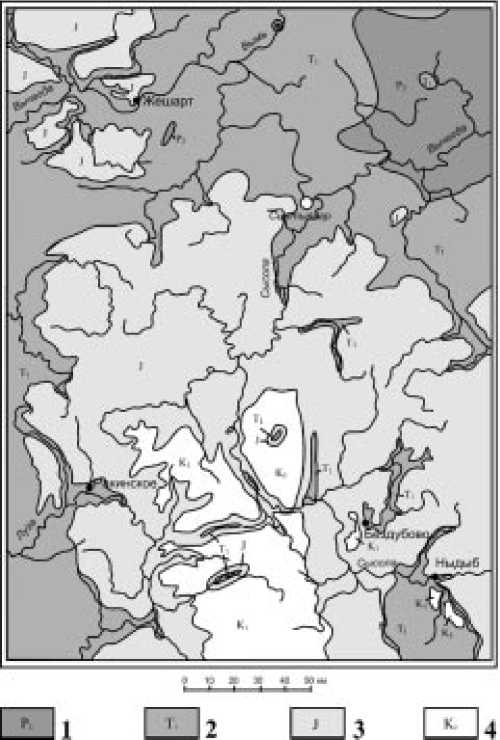

Изученный разрез относится к триасовой системе (гамская свита). Представлен он алевропесчани-ком, встречаются прослои гравийного песчаника. Особенностью является то, что по всему разрезу встречаются крупные (до 5 см) железистые стяжения, или конкреции. Глина встречается по всему разрезу в виде «глинистых катышей», а в верхней части в виде суглинков с песком или гравием. Мощность разреза 4.7 м (рис. 2).

В результате проведенных работ получены новые данные минерального состава шлихов и химического состава акцессорных минералов. По данным шлихового анализа тяжелой фракции, главными минералами являются: эпидот, лимонит, ильменит и альмандин. В небольших количествах встречаются хромшпинелиды, титанит, магнетит, лейкоксен, апатит, амфиболы, циркон, рутил; в единичных знаках присутствуют турмалин и уваровит. Установлено, что в этих минералах хром содержится только в хромш-пинелиде и уваровите. Уваровит встре-

Рис. 1. Геологическая карта-схема размещения мезозойских отложений в районе Сысольского свода: 1 — меловая система (К 1 ); 2 — юрская система (J 2-3 ); 3 — триасовая система (T 1 );

4 — пермская система (Р 2 ) [4]

чается в пробах в единичных знаках, а содержание хромшпинелидов в шлихе во много раз больше (от 4 до 12%). Поэтому рентгенофлуоресцентный анализ терригенных пород позволил оценить концентрацию в них хромшпине-лидов по содержанию оксида хрома (рис. 2). Показано, что в изученном разрезе содержание хрома, а следова-

- 6

Алевропесчник слоисгый. зеленовато-серого цвета с окатышами глинистого вещества и гравелшовым прослоем, в нижней части с глинистым цементом. В центре наблюдаются Fe-Mg стяжения.

Алсвропссчаник с ритмичными Fe-Mg простоями субсогласного залегания. Кровля слоя глинистая, сильно вывегрелая с бурыми конкрециями.

Рис. 2. Литологический разрез (р. Деб, район д. Ракинская): 1 — алевропесчаник; 2 — гравийный песчаник; 3 — гравелит с глинистым цементом; 4 — песок с гравием; 5 — песчаные суглинки; 6 — суглинки

Песчаник гравийный с глинистыми катышами. Слой сильно выветрелый ■ темно-бурого цвета. _________________

Алевролесчаник зелено-серого цвета с Fc декором. В центре слоя, субсогласные трещины, вдоль трещин черные включения. В верхней предкровельной части слоя Fe-Mg конкреция.

/ Гравелит бурого цвета, выветрелый. /Сильно выветрелый алевронесчаник косостоистый, с линзами гравелитов и глинистыми катышами.

Песчано-суглинистый слой.

Перестаивание песков и крупного (рання с ожелезненисм. В нижнй части встречен участ ок с пелоретикгамн.

Бурые комковатые глины с гравели- товой текстурой. ____________________

Пестроцветные, слоистые суглинки. В нижней части встречены линзы I гравелитов. _______"___________________

тельно, и количество хромшпинелидов изменяется незначительно, наблюдаются три максимума, которые приурочены к наиболее чистым песчаникам, с наименьшим содержанием глинистой фракции.

Для выяснения природы и генетических особенностей минералов шлиха был изучен химический состав трех минералов — граната, хромшпинели-да и ильменита, так как они являются вероятными спутниками алмаза.

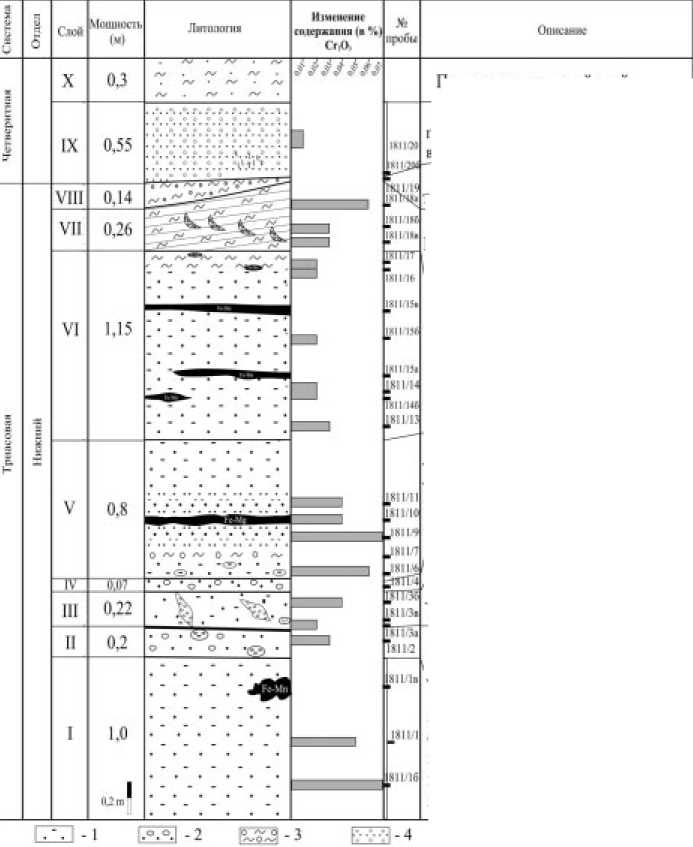

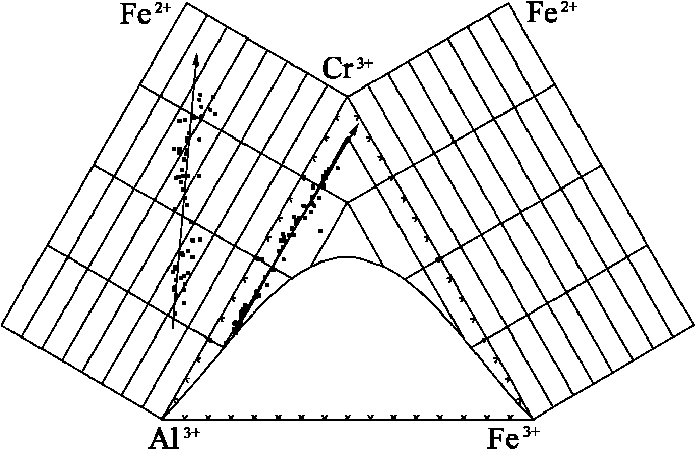

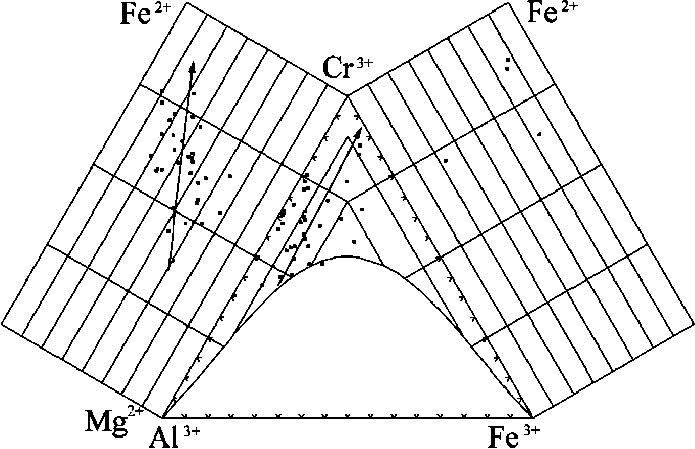

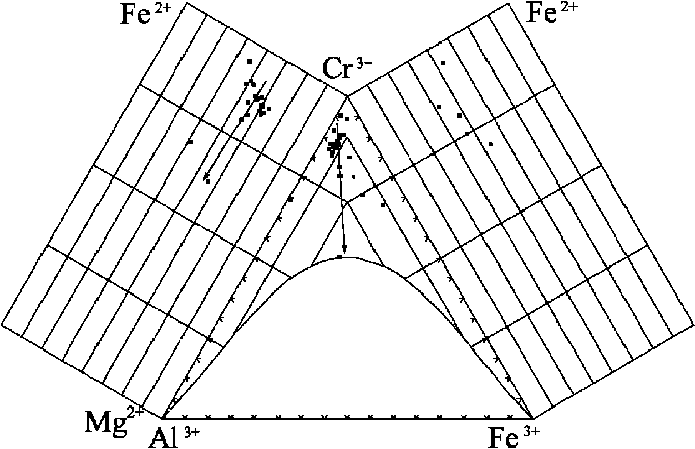

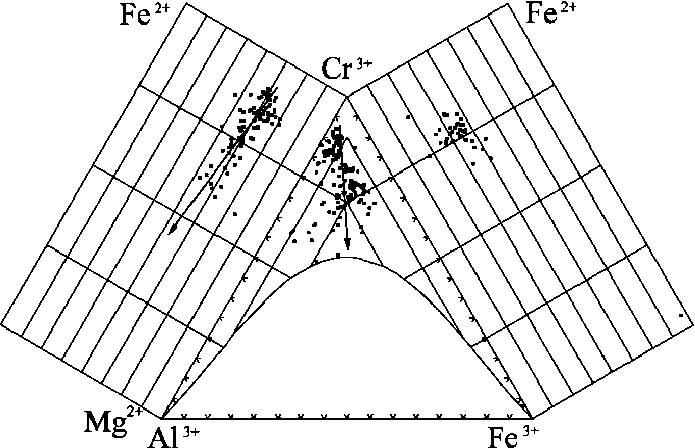

Для сравнения хромшпинелидов обнажения р. Деб с хромшпинелидами других районов, были взяты диаграммы из работ Макеева, Богатикова, Афанасьева, Ковальского и Бакулиной [1, 2, 6, 7]. Для хромшпинелидов из обнажения р. Деб характерно низкое содержание трехвалентного железа, а также тренды изменчивости состава, при ко- физм Fe2++Cr3+→Mg2++Al3+) (рис. 3). Хромшпинелиды здесь представлены в основном алюмохромитом (Ахр). Tа-кой состав хромшпинелидов типомор-фен неметаморфизованным или слабо метаморфизованным (в зеленосланцевую фацию) акцессорным хромшпи-нелидам из гарцбургитов альпино-типных ультрабазитов, например Вой-каро-Сынинского массива (рис. 4). Составы хромшпи-нелидов из терригенных отложений нижнего триаса обнажения р. Деб и россыпи Ичетъю схожи по содержа-

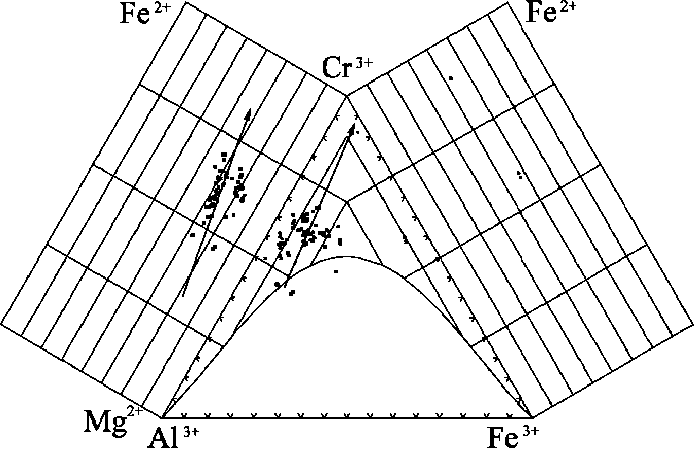

Al3+, Fe3+), но отличаются по распределению двухвалентных (Fe2+ и Mg2+) (рис. 5). Хромшпинелиды из Красновишерского района (Северный Урал) в отличие от хромшпинелидов из обнажения р. Деб более метаморфизован-ны, т. к. содержат большее количество трехвалентного железа (рис. 6). На треугольных диаграммах Павлова распределения фигуративных точек состава хромшпинелидов из обнажения р. Деб и кимберлитовой трубки Умбинская (Средний Tиман) отличаются полностью (рис. 3, 7). Наиболее сильно отличаются хромшпинелиды из кимберлитовых трубок Архангельской и flкутс-кой провинций. В архангельских и якутских кимберлитовых трубках присутствуют высокохромистые, высокомаг-ниевые хромшпинелиды из алмазоносного дунитового мантийного парагенезиса и их метаморфические производные. Для них характерны тренды изменчивости состава, при которых с уменьшением хрома, увеличивается двухвалентное железо (изоморфизм Mg2++Cr3+ → Fe2++Al3+) (рис. 8, 9).

Tаким образом, изученные хромш-пинелиды из обнажения р. Деб по составу несколько похожи на хромшпи-нелиды из алмазоносных россыпей Пермской области (Северный Урал), среднедевонской россыпи Ичетъю, кимберлитовой трубки Умбинская (Средний Tиман) и ультрабазитов Вой-каро-Сынинского массива, но сильно отличаются от хромшпинелидов из кимберлитовых трубок Архангельской области и flкутии.

Из вышеприведенного анализа следует, что хромшпинелиды р. Деб не являются классическими генетическими спутниками алмазов, поскольку они низкохромистые и низкомагнезиальные.

торых с увеличением хрома увеличивается двухвалентное железо (изомор-

нию трехвалентных Рис. 3. Фигуративные точки составов акцессорных хромшпинели- компонент (Cr3+, дов из терригенных отложений нижнего триаса обнажения р. Деб

Рис. 4. Фигуративные точки составов акцессорных хромшпинели-дов из ультраосновных пород дунитов, гарцбургитов и лерцолитов Войкаро-Сынинского массива, Полярный Урал [7]

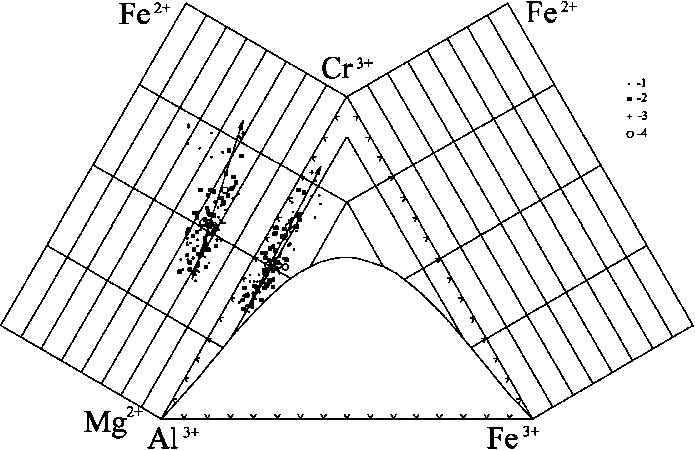

Рис. 5. Фигуративные точки составов акцессорных хромшпинели-дов из алмазоносной конглобрекчии проявления Ичетъю, Средний Tиман, Республика Коми.

1 — нижний гравелитовый горизонт [3], 2 — нижний гравелитовый горизонт (южный участок), 3 — верхний гравелитовый горизонт (южный участок), 4 — алмазоносный горизонт участок “Золотой камень”. Стрелками указаны тренды изменения составов хромшпинелидов [9]

Рис. 6. Фигуративные точки составов акцессорных хромшпинели-дов из алмазоносных россыпей Красновишерского района Пермской области [8]

Рис. 7. Фигуративные точки составов акцессорных хромшпинели-дов из Умбинской кимберлитовой трубки, Средний Tиман, Республика Коми [3]

Рис. 9. Фигуративные точки составов акцессорных хромшпинели-дов из кимберлитовых трубок flкутской алмазоносной провинции [2, 6]

Рис. 8. Фигуративные точки составов акцессорных хромшпинели-дов из кимберлитов трубки им. Ломоносова (Архангельская область) [1]

Их генетическую принадлежность, вероятно, следует связывать с эрозией древних платформенных ультрабазитовых массивов, длительным переносом зерен хромшпинелида и с неоднократно перемытыми терригенными отложениями.

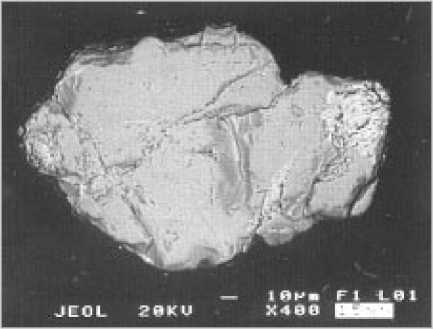

В одном зерне хромшпинелида обнажения р. Деб обнаружена цинкистая кайма (рис. 10). Аналогичная кайма встречена на хромшпинелидах палеороссыпи Ичетъю, что может свидетельствовать об одинаковых условиях вто- ричных гидротермально-метасоматических преобразований зерен хромш-пинелидов этих проявлений [8].

Гранаты обнажения р. Деб представлены в основном альмандинами и единичными зернами уваровит-андра-

Рис. 10. Электронно-микроскопическое изображение зонального зерна хромшпине-лида из обнажения р. Деб. По краю зерна располагается цинксодержащая кайма

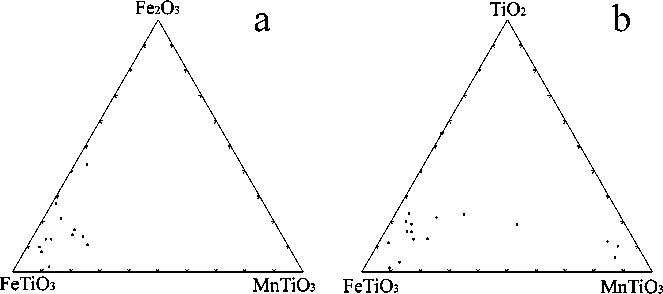

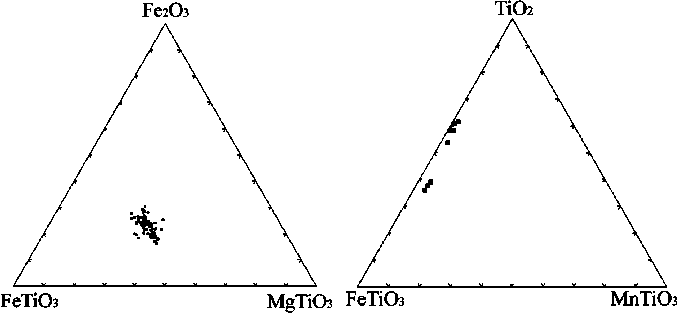

Рис. 11. Фигуративные точки составов акцессорных ильменитов обнажения р. Деб: а — высокожелезистые и марганцовистые, b — вы-

сокотитанистые и марганцовистые

Рис. 13. Фигуративные точки составов акцессорных высокотитанистых ильменитов Ичетъюской алмазоносной площади [3]

Рис. 12. Фигуративные точки составов акцессорных пикроильме-нитов из якутских алмазоносных кимберлитовых трубок [5]

дита. Они отличаются от генетических спутников из кимберлитовых трубок, которые содержат значительное количество хрома и магния. Альмандины из обнажения р. Деб схожи с альмандинами алмазоносной площади Ичетъю тем, что они содержат большое количество включений α -кварца. Tаким образом, альмандины р. Деб не являются типичными спутниками алмазов, так как содержат низкотемпературные включения.

Для сравнения ильменитов с р. Деб и других районов были взяты диаграммы из работ Илупина и Бакулиной. Сопоставление составов ильменитов из обнажения р. Деб с составами акцес- сорных ильменитов известных потенциально алмазоносных площадей показало:

-

1. Распределение фигуративных точек состава ильменитов из обнажения р. Деб распадается на две области (рис. 11). Одни зерна содержат TiO2 в количестве, превышающем стехиометрические значения, другие — содержат избыточное количество Fe2O3 при полном отсутствии MgO. В одном зерне был зафиксирован распад твердого раствора на ильменитовую (FeTiO3) и пирофанитовую составляющие (MnTiO3). Пирофанит в данном районе встречен впервые.

-

2. Ильмениты flкутской провинции ассоциирующие с алмазами, как правило, содержат значительное количество MgO и Cr2O3 (это пикроильмениты), что указывает на

-

3. Ильмениты девонской россыпи Ичетъю отличаются от пикро-ильменитов из кимберлитовых трубок, поскольку не содержат MgO, а содержание TiO2 превышает стехиометрические

их высокотемпературные условия образования и определяет их принадлежность к генетическим спутникам алмаза (рис. 12).

значения (рис. 13). Некоторые зерна ильменита содержат примесь V2O5 [5]. Итак, ильмениты р. Деб не являются типичными генетическими спутниками алмазов, так как отличаются от пикроильменитов из flкутских кимберлитовых трубок. Однако по распределению химического состава некоторые ильмениты похожи на ичетъюские, которые являются случайными попутчиками алмаза.

Tаким образом, сравнение составов хромшпинелидов, гранатов и ильменитов р. Деб с минералами других потенциально алмазоносных площадей показало, что изучаемая минеральная ассоциация не соответствует типично алма- зоносной. Отсутствие в ней минеральной ассоциации высокохромистых вы-сокомагнезиальных пиропов, пикро-ильменитов, хромдиопсидов и типичных высокохромистых хромшпинели-дов дает нам основание сделать отрицательный прогноз. Кимберлитовых трубок рядом быть не может, но возможны схожие условия формирования терригенных осадков разреза р. Деб и палеороссыпи Ичетъю.

Полученные новые сведения помогут в решении задач при поиске и прогнозе коренных источников алмаза в регионе.

Список литературы Типоморфные особенности акцессорных минералов ультраосновного парагенезиса из осадочных пород нижнего триаса юга Республики Коми

- Архангельская алмазоносная провинция (геология, петрография, геохимия и минералогия)/Под ред. О. А. Богатикова. М.: Изд-во МГУ, 1999. 524 с.

- Особенности морфологии и состава некоторых хромшпинелидов алмазоносных площадей в связи с проблемой «ложных» индикаторов кимберлитов/В. П. Афанасьев, Н. П. Похиленко, А. М. Логвинова и др.//Геология и геофизика. 2000. Т. 41, №12. С. 1729-1741.

- акулина Л. П. Типоморфизм минералов мантийных ассоциаций на Среднем Тиммане. Дис.канд. геол.-минер. наук. Ухта, 1986. 175 с.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1000000 (новая серия). Объяснительная записка. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 1999. 266 с. + 6 вкл.

- Илупин И. П., Ботова М. М., Шавырина М.В. Новые данные о химическом составе ильменита из кимберлитов Якутии//Руды и металлы. 2001. № 2. С. 44-54.

- Состав гранатов, хромитов и рутилов, ассоциирующих с алмазами из киберлитовых трубок Якутии/Ковальский В. В., Буланова Г. П., Никишов К. Н. и др.//ДАН. 1979. Т. 247, № 4. С. 946-951.

- Макеев А. Б., Брянчанинова Н. И. Топоминералогия улътрабазитов Полярного Урала. СПб.: Наука, 1999.

- Макеев А. Б., Ефанова Л. И., Филиппов В. Н. Манганоцинкохромит и манганоцинкоалюмохромит Приполярного Урала//Сыктывкарский минералогический сборник № 28. Сыктывкар, 1999. С. 165-171. (Тр. Ин-та геологии Коми науч. центра УрО РАН; вып. 101).

- Макеев А. Б., Макеев Б. А. Новые данные об алмазах и минералах-спутниках Тимана. Сыктывкар, 2000. 32 с. (Научные доклады//Коми научный центр УрО Российской академии наук; Вып. 424).