Типы и формы сетей создания и распространения знаний

Автор: Мельникова Татьяна Борисовна

Статья в выпуске: 2, 2023 года.

Бесплатный доступ

Понимание направлений и взаимосвязей при распространении знаний может положительно повлиять на точность экономических моделей, поэтому целью данной статьи является систематизация подходов к построению сетей, отображающих потоки знаний. Исследование основано на анализе отечественных и зарубежных научных результатов в сфере применения сетевого анализа для выявления закономерностей создания и распространения знаний. Применялись методы классификации, формализации и сравнительного анализа. Получены основные характеристики сетей создания и распространения знаний. В качестве вершин используются носители неявных знаний, документы, фиксирующие знания, а также географические и организационные единицы скопления знаний. Для формирования экономических выводов вершины группируются по отраслям, уровням центральности, географической привязке, тесноте внутригрупповой связи, что позволяет, в частности, сопоставить потоки знаний и торговые потоки, распространение знаний и эффективность функционирования кластера. В качестве ребер выступают взаимодействие для ведения совместных исследований или разработок, использование таких исследований другими научными коллективами (ссылки), профессиональное взаимодействие предприятий. Сила такого взаимодействия может отличаться по частоте сотрудничества, рейтингу результирующей научной работы или журнала, взаимосвязям с другими участниками сети, количеству цитирований. Выбор веса ребра позволяет более точно оценивать позиции источников знаний, объем распространяемых знаний и размер групп влияния на потоки знаний. В рамках нарастающего объема научных работ, где используются методы сетевого анализа, полученные результаты об основных характеристиках сетей знаний могут выступить методологической основой для целого ряда экономических исследований инновационной и технологической направленности.

Сети цитирования, сети научного сотрудничества, знания, патенты, локализованные эффекты знаний, экономическое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/148326470

IDR: 148326470 | УДК: 330.4 | DOI: 10.18101/2304-4446-2023-2-131-138

Текст научной статьи Типы и формы сетей создания и распространения знаний

Мельникова Т. Б. Типы и формы сетей создания и распространения знаний // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2023. № 2. С. 131–138.

Введение. Новые результаты о закономерностях распространения знаний в последние двадцать лет получены благодаря инструментарию науки о сетях. В первую очередь сети помогают понять закономерности концентрации знаний, возможности увеличения скорости их распространения, взаимозависимость и взаимосвязь между акторами в процессе передачи знаний. Потоки знаний — это важный элемент экономического развития территорий, который постоянно фигурирует в экономических моделях. В частности, концепция агломерационной экономии связана с внешними эффектами от внутриотраслевого или межотраслевого распространения знаний для экономического роста [12].

Цель данной работы — провести анализ существующих подходов к построению сетей создания и распространения знаний.

Сети потоков знаний на основе соавторства по научным статьям

Наиболее распространенным подходом является построение сетей на основе соавторства по научным статьям. Обычно такой подход предполагает выборку научных статей за определенный временной период и по выбранному научному направлению. На основе извлеченной базы данных строится матрица смежности, где единица присваивается в случае наличия соавторства по статье между учеными. Как правило, база данных насчитывает десятки тысяч авторов, поэтому для дальнейшего исследования оставляют авторов с определенным количеством статей (например, не менее двух), убираются изолированные вершины и самоци-тирование. Так как плотность и транзитивность такой сети обычно небольшие, на следующем этапе выделяют ядро сети определенного уровня. Например, ядро уровня «3» будет включать в себя авторов, которые имеют как минимум трех связанных с ними других авторов. Ядро может быть разделено на несколько связных компонент (все вершины соединяет путь) и/или сообществ (вершины, имеющие более тесные внутригрупповые связи). В работе китайских исследователей анализировалось взаимодействие ученых по направлению статистических исследований [14]. В рамках ядра уровня «3» было выделено 48 сообществ. Каждое сообщество было охарактеризовано тремя ключевыми словами, что позволило выявить их интегрированность по определённому ключевому направлению исследования. Кроме того, на основе сопоставления принадлежности к сообществу и географии расположения ученых определено влияние пространственной составляющей на взаимодействие.

В исследовании соавторства по российским статьям на основе данных ресурсов Web of Science Core Collection учитываются публикации, где соавторы аффилированы как минимум с двумя разными регионами или городами, а также соавторство с зарубежными авторами [3]. Такой подход позволяет оценить межтерриториальное распространение знаний, а также уровень национального сотрудничества. В результате формируется сеть, где вершинами выступают города, а ребра представляют собой силу сотрудничества между ними, выраженную через количество совместных публикаций.

Распространение знаний можно оценивать и по потокам между научными журналами, которые становятся вершинами графа, а ребрам присваиваются веса согласно количеству ссылок [1].

Ряд исследователей связывает изменения в глобальных сетях знаний и изменения в глобальных торговых сетях. В данном случае анализируются сети научного соавторства и сети торговых потоков по определенному набору стран. В статье европейских исследователей изучалось направление винной индустрии, поэтому для построения сети соавторства применялся тройной критерий: лексический (поиск в названии, ключевых словах и аннотации терминологии, связанной с винной индустрией, например, «производство вина», «винный завод»), ограниченный по ключевым научным журналам данного научного направления, и учет профессиональной привязки автора (исключение авторов, аффилированных с медицинскими учреждениями) [7]. Обе сети характеризуются взвешенными ребрами. В сети научного соавторства применяется индекс Салтона, который предполагает оценивать вес ребра как отношение количества совместных публикаций между авторами из страны i и j (copuBij) к квадратному корню произведения количества публикаций, выполненных авторами одной страны:

vj= COPUBj /((PUB* PUBjD

При построении торговой сети вес ребра вычисляется как отношение экспорта из страны i в j к квадратному корню произведения экспорта страны j на импорт страны j.

Для сопоставления двух сетей авторы для каждой сети вычисляют показатель близости вершины к клике и сопоставляют два значения с помощью коэффициента корреляции Пирсона. По заявленной выборке были получены результаты превышения коэффициента корреляции по группе стран-экспортеров развивающихся экономик и ключевых производителей над странами, не производящими вино (импортерами или производящими в небольших количествах).

Для выделения групп вершин часто используется показатель центральности. Например, при анализе сети научного сотрудничества, где вершинами выступают образовательные организации, а ребрами совместное участие авторов в научных статьях, группы вершин определялись на основе ранжирования показателя центральности, что в итоге позволило получить три категории: ядро, полупериферия и периферия. Такой подход позволяет определить степень сотрудничества в формате ядро-периферия [2].

Одним из важных этапов в построении сети сотрудничества на основе соав- торства является определение силы сотрудничества между авторами или вклада каждого автора в общую научную работу. Каждый автор может получать либо одинаковый рейтинг, либо дифференцированный по порядковому номеру в списке. В статье венгерского ученого предлагается иной подход, основанный на совместном цитировании [13]. Для рассматриваемой статьи нескольких соавторов формируется список статей, которые ее цитируют, и список статей (авторами данных статей в том числе могут быть соавторы первоначальной статьи), которые цитируются в статьях первого списка. В результате оценивается частота, с которой первоначальная статья и каждая из статей второго списка одновременно присутствуют в списке литературы статей первого списка (сила совместного цитирования). Далее соавторы получают распределение весов исходя из принадлежности или нет к статье второго списка, полученные значения формируют элементы матрицы (авторы по строкам и статьи по столбцам), которая потом умножается на силу совместного цитирования.

Еще один подход к определению веса ребра предложен в статье испанских исследователей [5], согласно которому он равен

JCR w n L n = 2

где w nJCR — рейтинг журнала в соответствующей отрасли (4 квартиля эквиваленты пунктам, то есть журнал, входящий в 1-й квартиль, получает 4 пункта);

N n (п ) 2 — квадрат количества соавторов.

Сети потоков знаний на основе трудовой мобильности ученых

Сеть локализации знаний может быть построена и на основе траекторий карьеры ученых (смены принадлежности к учебному или научному учреждению). Особенно интересен данный подход для оценки изменений результативности научной деятельности. По результатам исследования выявлено, что сниже-ние/повышение статуса организации может и не повлечь за собой сниже-ния/повышения научной активности [8].

Сети потоков знаний на основе соавторства и цитирования патентов

В отличие от научных статей цитирование патентов имеет иную логику, базируясь на необходимости проведения патентного поиска, а также, не определяя цитируемые патенты, как источника знаний для изобретения.

Группой авторов предлагается усовершенствованная методология эгоцентричного анализа цитирования патентов [10]. Такой анализ базируется на рассмотрении по отношению к конкретному патенту его статичного (ссылки, которые были сделаны в период или до его публикации) и динамического измерения (ссылки, которые появляются после публикации патента). Соответственно формируется сеть потоков технологических знаний на основе целевого патента, которая включает четыре подсети (таблица 1).

Показатель опережения ( OI ) позволяет получить относительную позицию целевого патента в подсети библиографической связи, то есть сравнить количество цитирований целевого патента и его источников. Для этого источники, указанные в целевом патенте, оцениваются по количеству ссылок на них и вместе с целевым патентом ранжируются, тем самым в числителе указывается ранжированная позиция r , а в знаменателе — общее число источников ( T ( P ) + 1 ):

OIp=1

—

R p

T ( P ) + 1

Показатель технического интереса представляет собой квадратный корень из общего числа цитирований на источники целевого патента, а показатель периода технологического развития является произведением предыдущих двух.

Показатели по остальным подсетям рассчитываются аналогично формуле 1 путем замены числителя и знаменателя на значения по соответствующей подсети.

Подсети потоков технологических знаний

Таблица 1

|

Наименование подсети |

Описание |

Назначение |

|

Подсеть библиографической связи |

включает патенты, которые цитируют источники целевого патента |

используется для оценки относительной технологической стоимо сти патента, плотности потоков технологических знаний в заявленной области, а также потенциала дальнейшего технологического развития |

|

Подсеть совместного цитирования |

включает патенты, которые включены в списки цитиро- |

используется для оценки базы технологических знаний и внутрен- |

|

вания других патентов одновременно с целевым патентом |

ней технологической стоимости |

|

|

Подсеть второго поколения цитирований патентов |

включает патенты, которые цитируют патенты, цитировавшие целевой патент |

используется для оценки влияния на технологическое развитие |

|

Подсеть второго поколения цитирований источников |

включает патенты, которые цитируют источники из списка цитирования целевого патента |

используется для оценки базы технологических знаний и внутренней технологической стоимости |

В целях оценки локализованных эффектов распространения знаний используется построение сети взаимодействия по особой методике между изобретателями как соавторами по патентам. Во-первых, определяется привязка автора целевых и цитирующих их патентов к городу, региону, стране как географических рамок локализации. Во-вторых, формируется сеть контрольных патентов, которые относятся к тому же классу международной патентной классификации и дате выдачи, что и цитирующие патенты, но которые не ссылаются на целевые патенты [11]. Эмпирические исследования, проведенные итальянскими учеными, показали, что 25,1% патентов, цитирующих целевые патенты, расположены в одном городе, 38,7% — в одной провинции, 53,8% — в одном регионе. Сопоставление значений по контрольным патентам показало, что вероятность совместного размещения целевого и цитирующего патента выше, чем вероятность совместного размещения целевого и контрольного патента [6].

Построение сетей цитирования патентов используется и для анализа влияния технологических достижений одной области знаний на другие. Таким образом, вершины в сети представляют собой области технологий (подгруппы), которые цветовой гаммой объединены в укрупненные группы технологических знаний. Ребра образуются в случае, если доля ссылок на патенты определённой подгруппы превышает 0,5% (порог также может находиться на уровне 1,0% или 2,0%). Граф в большинстве своем неориентированный, однако в случае значительной асимметрии ребру задается направление [4].

Сети потоков знаний на основе взаимодействия предприятий

Итальянский исследователь изучала сети знаний в рамках кластеров винной индустрии в Италии и Чили [9]. В качестве вершин графа выступали предприятия, входящие в соответствующий кластер (каждый кластер исследовался отдельно). Вершины имели разный объем в зависимости от базы знаний того или иного предприятия, которая получена на основе интервью и включала трудовые ресурсы (количество квалифицированного персонала, его уровень образования, компетенций, опыта) и интенсивность исследовательской деятельности (количество этапов создания стоимости, на которых проводились экспериментальные разработки). Ребра сети знаний также сформированы на основе опроса. Автор разделяет понятие передачи информации и знаний, применяя к последним критерий наличия конкретной проблематики и возможности ее решения на основе знаний другого предприятия из кластера. В процессе опроса участники кластера отвечали на вопрос о том, к какой из фирм кластера они обратятся за профессиональной помощью для решения проблемы (в ранжированном представлении по

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ степени важности). Далее автор сопоставляет показатели сети (центральность вершин по степени, количество связных компонент) и базу знаний участников каждого из кластеров, указывая на их взаимосвязь.

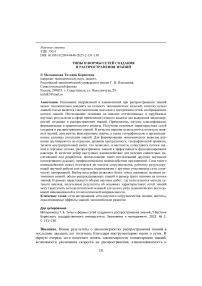

Систематизация подходов к формированию сетей распространения знаний по характеристикам вершин и ребер представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Основные походы к построению сетей, основанных на потоках знаний

Заключение

Сети, основанные на потоках знаний, могут служить эффективной эмпирической базой для оценки целого ряда экономических закономерностей: взаимосвязи распространения знаний с торговыми потоками, динамики и локализации эффектов от существующих источников формирования знаний на определенной территории, трудовой миграции. Компоненты сетей знаний применяются разные.

Вершинами таких графов могут выступать как носители или владельцы знаний (автор, организация, предприятие), так и «агрегаторы» (журналы, города). В целях анализа вершины удобно объединять в группы на основе разных критериев: значимости, центральности, тесноты взаимодействия с другими участниками сети, географической, отраслевой или организационной привязки.

Связи между вершинами формируются либо на основе совместной работы (изобретателей, ученых, работников), либо в результате использования того или иного источника (ссылки на статьи, патенты). Ценность или значимость таких связей может быть дифференцирована на основе удельных показателей, частоты появления, суммарного количества.