Типы психологических и соматических последствий, возникающих у сотрудников МЧС России в процессе профессиональной деятельности

Автор: Стрельникова Юлия Юрьевна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Психология служебной деятельности

Статья в выпуске: 1 т.9, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования воздействия профессиональных стресс-факторов на выборке сотрудников МЧС России численностью 222 человека. Методом кластерного анализа выделены типы психологических и соматических последствий (адаптационного и дезадаптационного уровня). Конструктивно-адаптивный тип последствий (55,4 % обследованных) характеризуется низкими показателями заболеваемости, стеническим стрессовым реагированием, отсутствием посттравматических нарушений. Неустойчиво-адаптивный тип изменений (28,8 % выборки) отличается средним уровнем психического напряжения, частоты и длительности заболеваемости, стеническим типом реагирования с преобладанием возбудимых черт, отдельными симптомами посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) донозологического уровня. Пограничный тип последствий (15,8 %) характеризуется повышенным утомлением, психической напряженностью и заболеваемостью, субкомпенсированными симптомами ПТСР и гипостеническим типом стрессового реагирования.

Сотрудники мчс России, личность, стресс, адаптация, посттравматическое стрессовое расстройство, заболеваемость

Короткий адрес: https://sciup.org/147160007

IDR: 147160007 | УДК: 159.942 | DOI: 10.14529/psy160106

Текст научной статьи Типы психологических и соматических последствий, возникающих у сотрудников МЧС России в процессе профессиональной деятельности

Экстремальные условия профессиональной деятельности сотрудников Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) могут способствовать развитию у них утомления, негативных эмоциональных состояний, функциональных расстройств, соматических заболеваний и социальной дезадаптации. Выделяются некоторые социально-психологические особенности деятельности в экстремальных условиях: угроза жизни и здоровью, психоэмоциональные нагрузки, дефицит времени, высокий уровень самоорганизации и самоконтроля, высокая ответственность принятия решений (Вавилов, 2003). Установлено, что в повседневных условиях дезадаптивные нервно-психические состояния наблюдаются у 23 % обследованных сотрудников МЧС России, а после ликвидации сложных пожаров – у 33 % пожарных (Кулаков, 2011). В структуре нарушений нервно-психического статуса преобладают повышенная раздражительность (в 29 % случаев), снижение скорости и точности психо моторных реакций (26 %), нарушения сна (25 %), снижение активности (23 %), утомляемость (22 %), общая слабость (21 %). Кроме того, выявлено, что после участия в ликвидации крупномасштабных пожаров у сотрудников МЧС России наблюдаются дезадаптив-ные нервно-психические состояния, среди которых доминируют эмоциональные и асте-но-невротические нарушения (Ашанина, 2011). В целом отмечается, что в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) наблюдается рост числа пограничных психических расстройств, причем не столько за счет их классических форм (неврозы, неврозо- и психопатоподобные состояния, психопатии), сколько за счет преходящих нарушений на границе «болезни» и «здоровья» (Коханов, Краснов, 2008). По мнению Е.В. Муравицкой (2004), широкий спектр психических нарушений у участников ликвидации ЧС может расцениваться не как вариант психической патологии, а как этапы защитно-приспособительной стратегии организма и личности.

В организме человека проявляются две стороны единого процесса адаптации к стрес- совым факторам (Трошин, 2007) – саногенез (механизм здоровья) и патогенез (механизм болезни). По мнению В.Я. Семке, актуальной задачей персонологии является выделение этапа «предболезни, где речь идет о появлении аномальных, недифференцированных личностных реакций, клинические проявления которых отражают ранний, «донозологический» период развития заболевания» (Семке, 2001, с. 111). При этом можно выделить 5 градаций переходных состояний: психическое здоровье, психоадаптационные и психодизадаптационные состояния, развернутые клинические и хронические формы патологии (Семке, 1999). По мнению Б.С. Фролова, состояния психического здоровья также можно разграничить на 5 групп: «здоров» (личность гармонична); «практически здоров» (имеются личностные дисгармонии, не представляющие угрозы для психического здоровья); «нервно-психическая неустойчивость и предпосылки к патологии (факторы риска)» (социальное функционирование сохранено); «болен» (в экстренной госпитализации не нуждается); «болен и нуждается в экстренной госпитализации» (Фролов, 1982). Психическая адаптация перестает быть эффективной в случае длительного и/или сверхсильного стресса, который приводит к перенапряжению, а затем к истощению адаптационных и компенсаторных механизмов личности (Беребин, 1994; Вассерман, 1997). Считается, что при перманентном действии стрессоров высокой интенсивности и истощении адаптационного потенциала, процесс дезадаптации проходит три стадии (Вассерман, 1997, Семичов, 1987):

-

1) напряжение адаптационно-компенсаторных механизмов;

-

2) «парциальная» психическая дезадаптация (пограничные донозологические расстройства);

-

3) «тотальная» психическая дезадаптация (психосоматические заболевания).

Гипотеза, выборка и методы исследования

Гипотеза исследования: в процессе профессиональной деятельности у сотрудников МЧС России формируются различные типы психологических последствий (адаптационного и дезадаптационного уровней), которые могут отражать различные этапы в континууме состояний «психическое здоровье – промежуточные формы психического здоровья – психопатология».

Выборку исследования составили сотрудники МЧС России (численностью n = 222 человека), в возрасте в среднем 30,5 ± 6,5 лет, участвовавшие в ликвидации ЧС и пожаров различной сложности, имеющие средний стаж службы в системе Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России 7,9 ± 4,9 лет. Критерием включения в выборку являлось временнáя отсроченность момента первого участия в ликвидации пожаров (более 3 месяцев).

Для изучения психологических последствий пожарно-спасательной деятельности использовались:

-

1) Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ Л.Н. Собчик (Собчик, 2012);

-

2) Цветовой тест М. Люшера в модификации «попарные сравнения» (Филимоненко, 1993);

-

3) Опросник травматического стресса (ОТС, Котенев, 1997).

Наличие отсроченного периода участия в ликвидации пожаров (более 3 месяцев), обосновало ограничение анализа результатов только данными по субшкалам методики ОТС и итоговыми показателями посттравматического расстройства (ПТСР). С целью изучения соматического статуса участников исследования анализировались характеристики их заболеваемости (без уточнения нозологического диагноза): число случаев заболеваний и длительность нетрудоспособности в днях в течение календарного года.

Математический анализ проводился с помощью пакета компьютерных статистических программ SPSS Statistics ver. 19.0. Рассчитывались первичные статистики выборки. В соответствии с дизайном исследования проводилась классификация обследованных на три не связанные между собой группы путем выполнения процедур иерархической кластеризации по методу объединения Варда, с использованием квадратов евклидовых расстояний. Количество выделенных кластеров определялось и обосновывалось по критерию «значимого скачка коэффициента слияния», стабильность групп проверялась монотонными преобразованиями.

Результаты исследования и их обсуждение. Кластерный анализ позволил выделить три группы сотрудников МЧС, различающихся по типам эмоционально-поведенческого стрессового реагирования, изменениям личности, сдвигам в психическом состоянии и соматическом здоровье. Исходя из качественноколичественных особенностей шкальных и статистических данных в выделенных кластерах и на основании оценки характера последствий профессиональных действий они получили название «Позитивные (конструктивноадаптивные)», «Неустойчиво-адаптивные» и «Негативные (пограничные)» (см. таблицу).

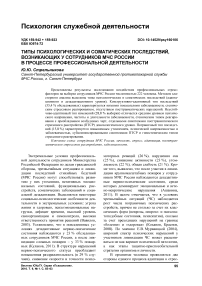

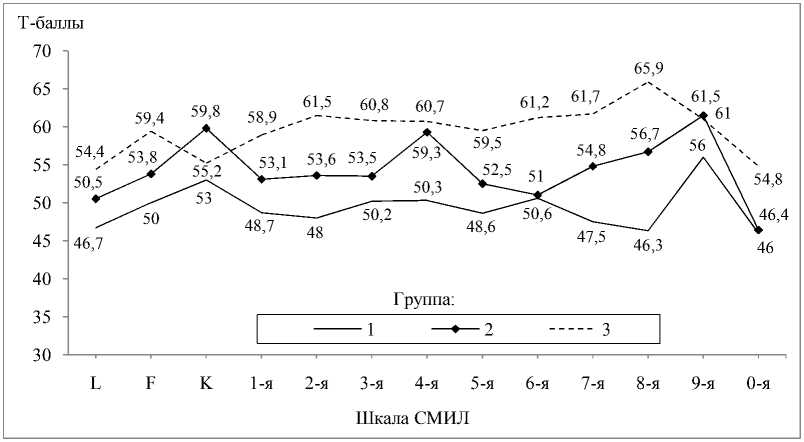

На рис. 1 и 2 представлены три типа графика усредненных профилей личности по методике СМИЛ у сотрудников ФПС МЧС России (рис.1) и профиля по методике ОТС (рис. 2).

Первую группу (конструктивно-адаптив- ный тип последствий) составили 123 (55,4 % всей выборки) сотрудника МЧС России в возрасте 30,7 ± 7,1 лет. Их отличает стенический тип реагирования (код усредненного профиля СМИЛ по Уэлшу: 9643/152780:KF/L), активность, оптимистический настрой, общительность, позитивная самооценка, мужественность, стремление к независимости, упорство в достижении цели, настойчивость при противодействии влиянию среды, способность трезво оценивать ситуацию, практичность. У них отсутствует нервно-психическая напряженность (СО=4,1±1,6 ед.), а эффективной деятельности (при наличии соответствующей мотивации) способствует оптимальная психо-

Типы психологических и соматических последствий профессиональной деятельности у сотрудников ФПС МЧС России

|

Наименование показателей, методик, шкал, их условные обозначения |

Значения в кластерах испытуемых, сформированных в зависимости от типа последствий службы (М ± σ) |

||

|

позитивные (конструктивноадаптивные) |

неустойчивоадаптивные |

негативные (пограничные) |

|

|

Клинико-статистические |

|||

|

Возраст, лет |

30,7 ± 7,1 |

31,3 ± 6,4 |

29,2 ± 5,0 |

|

Служебный стаж, лет |

7,8 ± 4,9 |

8,1 ± 5,7 |

8,0 ± 4,0 |

|

Частота заболеваемости, случаев/год |

1,2 ± 1,0 |

1,5 ± 0,9 |

1,7 ± 1,4 |

|

Длительность заболеваемости, сут./год |

12,1 ± 11,9 |

15,1 ± 10,0 |

16,7 ± 23,4 |

|

Психодиагностические |

|||

|

СМИЛ, шкала, Т-балл |

|||

|

L (ложь) |

46,7 ± 6,6 |

50,5 ± 8,1 |

54,4 ± 7,5 |

|

F (достоверность) |

50,0 ± 5,4 |

53,8 ± 6,0 |

59,4 ± 9,8 |

|

K (коррекция) |

53,0 ± 4,0 |

59,8 ± 8,0 |

55,2 ± 4,6 |

|

1-я (сверхконтроль) |

48,7 ± 5,7 |

53,1 ± 4,9 |

58,9 ± 6,8 |

|

2-я (пессимистичность) |

48,0 ± 5,7 |

53,6 ± 5,8 |

61,5 ± 6,6 |

|

3-я (эмоциональная лабильность) |

50,2 ± 5,2 |

53,5 ± 4,6 |

60,8 ± 6,4 |

|

4-я (импульсивность) |

50,3 ± 5,2 |

59,3 ± 6,2 |

60,7 ± 5,3 |

|

5-я (мужественность – женственность) |

48,6 ± 5,4 |

52,5 ± 6,0 |

59,5 ± 7,2 |

|

6-я (ригидность) |

50,6 ± 5,7 |

51,0 ± 7,2 |

61,2 ± 5,4 |

|

7-я (тревожность) |

47,5 ± 6,0 |

54,8 ± 6,2 |

61,7 ± 6,0 |

|

8-я (индивидуалистичность) |

46,3 ± 6,2 |

56,7 ± 5,8 |

65,9 ± 8,7 |

|

9-я (оптимистичность) |

56,1 ± 7,3 |

61,5 ± 5,8 |

61,0 ± 7,2 |

|

0-я (интроверсия) |

46,0 ± 4,8 |

46,4 ± 5,8 |

54,8 ± 4,7 |

|

ОТС, шкала, Т-балл |

|||

|

L (ложь) |

42,5 ± 14,3 |

47,2 ± 13,0 |

50,8 ± 13,4 |

|

Ag (аггравация) |

53,3 ± 10,4 |

57,4 ± 11,5 |

59,9 ± 10,5 |

|

Di (диссимуляция) |

42,3 ± 16,1 |

47,5 ± 12,2 |

48,3 ± 12,7 |

|

А (психотравма) |

53,9 ± 11,1 |

49,2 ± 10,5 |

56,7 ± 12,4 |

|

В («вторжения») |

44,7 ± 11,4 |

46,4 ± 9,7 |

52,0 ± 6,8 |

|

С («избегания») |

36,1 ± 11,2 |

41,7 ± 12,2 |

41,4 ± 11,6 |

|

D («гиперактивации») |

36,4 ± 9,9 |

43,4 ± 10,3 |

41,3 ± 9,7 |

|

F (дистресс) |

51,8 ± 14,8 |

52,2 ± 13,1 |

60,9 ± 11,4 |

|

ПТСР |

49,7 ± 12,7 |

53,0 ± 12,7 |

60,2 ± 10,5 |

|

depress (депрессия) |

44,3 ± 9,7 |

44,9 ± 9,7 |

49,7 ± 10,0 |

|

Тест М. Люшера, ед. |

|||

|

Суммарное отклонение (СО) |

4,1 ± 1,6 |

12,5 ± 2,6 |

22,9 ± 4,0 |

|

Вегетативный коэффициент (ВК) |

1,1 ± 0,6 |

1,1 ± 0,5 |

0,9 ± 0,6 |

Рис. 1. Усредненные групповые профили результатов по методике СМИЛ у сотрудников ФПС МЧС России

физиологическая мобилизованность (ВК=1,1±0,6 ед.). В экстремальной ситуации (при наличии профессионального опыта, физической и психологической подготовки) у них высоковероятно развивается адекватное восприятие действительности, высокая скорость ориентировки и принятия решений, рациональность и успешность действий. Гипер-тимные черты, защитные механизмы отрица ния негативных переживаний (9-я шкала

СМИЛ) и рационализации тревоги (6-я шкала) позволяют выдерживать эмоциональные нагрузки, преодолевать стрессогенные факторы профессиональной деятельности без существенных последствий для соматического (низкие показатели заболеваемости) и психического здоровья (отсутствие симптоматики ПТСР). Включенные в эту группу сотрудники МЧС осознают наличие психотравмирующих ситуаций в своем жизненном опыте, но сим- птомы дистресса у них выражены незначительно (рис. 2), они не имеют признаков личностной дисгармонии и соответствуют критериям первой группы психического здоровья (по Фролову, 1982; Семке, 1999).

Вторая группа (неустойчиво-адаптивный тип последствий) включает в себя 64 сотрудника МЧС (28,8 %), средний возраст которых составляет 31,3± 6,4 года. Групповой профиль СМИЛ (9–48723156/0:KFL) свидетельствует о стеническом типе реагирования. Беспечность, непереносимость монотонии, нетерпеливость, склонность к риску, стремление избегать формальных рамок и временных ограничений, вспышки гнева в личностно-значимых ситуациях, конфликтность (ведущие 9-я, 4-я шкалы и усиливающая их 8-я) могут затруднить их трудовую адаптацию, поскольку их энергичность зависит от субъективных взглядов, личного отношения к ситуации и мотивации к деятельности. В экстремальной обстановке они способны проявлять смелость и решительность, однако при этом вероятна импульсивная гиперактивность, которая может привести к ошибочным действиям и усугубить опасность для жизни. У этих сотрудников выявляется средний уровень психического напряжения (СО=12,5 ± 2,6 ед.) и умеренное симпатическое возбуждение (ВК=1,1 ± 0,5 ед.), либо выявляются средние уровни психического напряжения (СО=12,5 ± 2,6 ед.) и симпатическое возбуждение (ВК=1,1 ± 0,5 ед.), свидетельствующие о мобилизации ресурсов организма. Представители этой группы способны работать в привычных условиях, преодолевая усталость волевым усилием, однако при отсутствии полноценного отдыха возникает вероятность длительного снижения работоспособности. Трудности совладания с тревогой (умеренное повышение 7-й шкалы) компенсируются защитными механизмами отрицания (9-я шкала), вытеснения (4-я), интеллектуальной переработки и избегания (8я), которые помогают преодолению перманентных стрессоров служебной деятельности и повседневной жизни, однако в экстремальных обстоятельствах способствуют ошибкам в оценке, прогнозировании ситуации и планировании деятельности. Сотрудники этой группы отрицают наличие в своей жизни психотравмирующего опыта (шкала А 49,2±10,5 Т-баллов) на фоне незначительно выраженных симптомов ПТСР (53,0±12,7 Т-балла) и дистресса (52,2±13,1 Т-балла). В целом, адаптация сотрудников МЧС, причисленных к группе неустойчиво-адаптивного типа последствий, достигается сбалансированностью разнонаправленных личностных паттернов, однако преобладание гиперстенических свойств над гипостеническими создает почву для повышения напряженности компенсаторных механизмов, что в неблагоприятных обстоятельствах может привести к дезадаптации. Более высокие (по сравнению с показателями в первом кластере) уровень симптоматики ПТСР, частота и длительность заболеваемости, отдельные признаки личностной дисгармонии на фоне сохраненного социального функционирования позволяют отнести данных лиц ко второй группе психического здоровья по классификациям Б.С. Фролова и В.Я. Семке.

В третью группу с пограничными (пред-патологическими) последствиями вошли 15,8 % сотрудников МЧС (35 человек или каждый шестой в выборке) в возрасте 29,2 ± 5,0 лет. У них выявлен психастенический профиль с выраженными чертами индивидуали-стичности (код по Уэлшу: 8726934-510/FKL/). Для них характерен субъективизм, избирательность в контактах, дистанцированность от окружающих, независимость взглядов, склонность к долгому обдумыванию проблем, их преувеличению с «застреванием» на негативных эмоциях. Вероятны трудности межличностного общения, так как мотивы их эмоционального реагирования не всегда понятны окружающим: к одним явлениям они проявляют повышенную чувствительность, к другим – равнодушную холодность. Групповой профиль отражает внутреннюю напряженность, неудовлетворенность, отгороженность, тревожность, пессимизм (ведущие 8, 7, 2-я шкалы профиля СМИЛ). Им не хватает твердости для реализации типично мужской позиции (5-я шкала 59,5 ± 7,2 Т-баллов), умения менять стиль поведения в зависимости от внешних обстоятельств (6-я шкала 61,3 ± 5,4 Т-баллов). С одной стороны, у таких лиц существует выраженная потребность в гармоничных, бесконфликтных отношениях, с другой – стремление к независимости, отсутствию ограничений и сохранению своей индивидуальности. В условиях регламентированной служебной деятельности противоречивые личностные тенденции могут привести к внутри- и межличностным конфликтам, а также затруднить трудовую адаптацию (при недостаточной терпимости коллег и руководителей). Преобладающими защит- ными механизмами являются: интеллектуальная переработка тревоги с уходом в мир субъективно значимых интересов (8-я шкала), отказ от реализации намерений и ограничительное поведение (2-я и 7-я шкалы), сужающее диапазон активности и направленное на избегание трудностей. Сочетание индивидуализма с ги-постеническими проявлениями (пассивностью, тревожностью, сенситивностью, пессимистичностью) и ригидными чертами способствует перенапряжению компенсаторных механизмов и развитию признаков невротизации. Вероятно, что у некоторых обследованных в этой группе подъем 2-й и 7-й шкал в профиле СМИЛ отражает ситуативную гипотимиче-скую реакцию на фоне сенситивно-тревожных личностных черт. У сотрудников МЧС, отнесенных к группе предпатологических последствий, установлено повышенное психическое напряжение (СО=2,9±4,0 ед.) и утомление (ВК=0,9±0,6 ед.), которые свидетельствуют об астенизации длительным стрессом. При этом выявляется доклинический уровень отдельных симптомов ПТСР (60,2±10,5 Т-балла): «вторжения» (52,0±6,8Т-балла) и дистресса (60,9±11,4 Т-балла). В экстремальной ситуации у них вероятно пассивное реагирование и неконструктивное поведение: запаздывание с ориентировкой и принятием решений, низкая эффективность действий, тревожность, неуверенность. Более частая (1,7±1,4 случаев/год) и длительная (16,7±23,4 сут./год) заболеваемость, по сравнению с другими кластерами, свидетельствует о перенапряжении биологических адаптационных механизмов и вероятных функциональных нарушениях вследствие соматизации тревоги. Наличие психического напряжения и перманентно сохраняющихся донозологических симптомов ПТСР, сенситивно-индивидуалистический тип реагирования с психастеническими чертами, дисбаланс противоречивых личностных тенденций, несовершенная социальная адаптация позволили предположить пограничный диапазон личностных изменений данных лиц, соответствующий третьей группе психического здоровья в классификациях Б.С. Фролова и В.Я. Семке.

Заключение. Таким образом, в процессе профессиональной пожарно-спасательной деятельности возможны различные типы ее психологических последствий – конструктивно-адаптивные, неустойчиво-адаптивные и пограничные (донозологические).

Более половины обследованных сотрудников МЧС России (55,4 % выборки в возрасте 30,7 ± 7,1 лет) отличаются стеническими чертами характера и активно-конструктивным стрессовым реагированием: в опасных для жизни и здоровья условиях быстро сосредотачиваются, адекватно оценивают ситуацию, решительно и эффективно действуют. Они оптимистичны, мужественны, рациональны, практичны, целеустремленны, способны противостоять внешнему давлению. Их адаптационные ресурсы оптимально мобилизованы и расходуются лишь в необходимом для успешной деятельности объеме. Вследствие этого отсутствует психическая напряженность, неадекватные эмоциональные реакции, посттравматические расстройства и соматические нарушения. Вероятно, переход первичной стрессовой активности с умеренным симпатическим возбуждением в конструктивное стрессовое реагирование является результатом успешной профессиональной адаптации наиболее подготовленных сотрудников МЧС.

Более четверти (28,8 % обследованных сотрудников ФПС МЧС в возраст 31,3 ± 6,4 года) характеризуются неустойчиво-адаптивным типом личностных изменений с преобладанием возбудимых черт. Им свойственны оптимизм, импульсивность, экспрессивность, склонность к риску и агрессивным реакциям, недостаточный волевой самоконтроль, инди-видуалистичность, средний уровень психического напряжения на фоне минимального дистресса и донозологических симптомов ПТСР. В целом, адаптация достигается уравновешиванием гипер- и гипостенических личностных свойств, мобилизацией ресурсов и напряжением защитных механизмов личности. Однако длительное воздействие профессиональных стресс-факторов повышает у них риск дезадаптации в виде вспыльчивости, конфликтности, поспешности и ошибочности действий, неподчинения или несвоевременного выполнения приказов вследствие стремления избегать формальных ограничений. Для оптимальной профессиональной эффективности необходима терпимость со стороны руководства и сослуживцев, желательно избегать высказываний, задевающих самолюбие, при наличии профессионального опыта – предоставлять возможность самостоятельного выбора решений, вовлекать в деятельность, требующую двигательной и речевой активности. В целях профилактики дезадаптации таким лицам показаны разноплановые релаксационные мероприятия, активный отдых, психологическое консультирование, психокоррекция возбудимых личностных черт, в случае необходимости – психотерапия, направленная на снижение симптоматики ПТСР, своевременное лечение соматических заболеваний.

У каждого шестого обследованного сотрудника ФПС МЧС (15,8 % выборки, в возрасте 29,2 ± 5,0 лет) установлен гипостениче-ский тип реагирования на фоне выраженной индивидуалистичности, повышенный уровень психической напряженности, утомления и заболеваемости, что обосновывает их отнесение к группе пограничных (негативных) последствий. Их характерологические особенности отличаются противоречивостью и полиморфизмом: субъективизм, эмоциональная сдержанность, социальная обособленность, избирательность в контактах, стремление к независимости сочетаются с аффилиативной потребностью, психастеническими чертами и инертностью. В экстремальной обстановке высока вероятность пассивного стрессового реагирования с тревожно-депрессивными и фобическими переживаниями. Напряженность защитных механизмов на фоне субком-пенсированных симптомов ПТСР и дистресса истощают адаптационные ресурсы, увеличивая риск развития невротического варианта дезадаптации или декомпенсации личности в сторону усиления сенситивно-индивидуалистических и тормозимых реакций. Для повышения профессиональной эффективности таким лицам показан здоровый образ жизни, спокойные условия жизнедеятельности, привычный круг общения, возможность самореализации, избегания стрессовых ситуаций и обстоятельств, задевающих самолюбие. С целью предупреждения психофизического перенапряжения и дезадаптации необходимы соматические лечебные, восстановительные и релаксационные процедуры, психокоррекция настроения и дезактуализация тревожных опасений (преодоление закрытости с учетом своеобразия внутреннего мира, повышение самооценки, признание лучших качеств), индивидуальная психотерапия, обучение методам психической саморегуляции.

Список литературы Типы психологических и соматических последствий, возникающих у сотрудников МЧС России в процессе профессиональной деятельности

- Ашанина, Е.Н. Психология копинг поведения сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России: концепция, модель, технологии: дис.... д-ра психол. наук/Е.Н. Ашанина. -СПб.: СПб УГПС МЧС России, 2011. -340 с.

- Беребин, М.А. Факторы риска пограничных нервно-психических и психосоматических расстройств у педагогов общеобразовательных школ/М.А. Беребин, Л.И. Вассерман//Обозрение психиатрии и мед. психологии им. В.М. Бехтерева. -1994. -№ 46. -С. 12.

- Вавилов, М.В. Оперативный психологический контроль и прогнозирование надежности деятельности специалистов экстремального профиля: дис.... канд. психол. наук/М.В. Вавилов. -СПб.: ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 2003. -163 c.

- Вассерман, Л.И. Факторы риска психической дезадаптации у педагогов массовых школ: метод. пособие/Л.И. Вассерман, М.А. Беребин. -СПб.: СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 1997. -52 с.

- Муравицкая, Е.В. Некоторые особенности психологического реагирования персонала аварийно-спасательных формирований в условиях чрезвычайной ситуации/Е.В. Муравицкая//Вестник медицины катастроф. -2004. -№ 3. -С. 35-40.

- Котенев, И.О. Психологическая диагностика постстрессовых состояний у сотрудников органов внутренних дел: метод. пособие для практ. психологов/И.О. Котенев. -М., 1997. -40 с.

- Коханов, В.П. Психиатрия катастроф и чрезвычайных ситуаций/В.П. Коханов, В.Н. Краснов. -М.: Практическая медицина, 2008. -448 с.

- Кулаков, Д.В. Коррекция дезадаптивного нервно-психического состояния у сотрудников ГПС МЧС России на основе аудиовизуального воздействия и биологической обратной связи: дис.... канд. психол. наук/Д.В. Кулаков. -СПб.: СПб УГПС МЧС России, 2011. -156 с.

- Семичов, С.Б. Предболезненные психические расстройства/С.Б. Семичов. -Л.: Медицина, 1987. -184 с.

- Семке, В.Я. Превентивная психиатрия/В.Я. Семке. -Томск: Изд-во Томского ун-та, 1999. -403 с.

- Семке, В.Я. Основы персонологии/В.Я. Семке. -М.: Академический проект, 2001. -476 с.

- Собчик, Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ/Л.Н. Собчик. -СПб.: Изд-во «Речь», 2002. -219 с.

- Трошин, В.Д. Стресс и стрессогенные расстройства: диагностика, лечение, профилактика/В.Д. Трошин. -М.: Мед. информ. агентство, 2007. -784 с.

- Филимоненко, Ю.И. Цветовой тест М. Люшера. Модификация «попарные сравнения»: методическое руководство/Ю.И. Филимоненко. -СПб.: Изд. СПбГУ, 1993. -42 с.

- Фролов, Б.С. Система оценки и прогнозирования психического здоровья при массовых психопрофилактических обследованиях/Б.С. Фролов. -Л.: ВМедА, 1982. -62 с.