Типы строительных гвоздей с Маркульского городища в Абхазии (на основе металлографического анализа)

Автор: Требелева Г.В., Конушкин С.В., Севостьянов М.А., Юрков Г.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

В ходе раскопок на территории Маркульского городища (Абхазия) было найдено скопление железных предметов, в т.ч. гвоздей. Последние обычно мало привлекают внимание исследователей, т.к. не могут служить хронологическим маркером. Попытки создать типологию гвоздей на основе их метрических параметров оказались не совсем удачными. Качество металла, из которого изделия были выкованы, целенаправленно не изучалось. А оно может дать ответ на вопросы о применении гвоздей и о практикуемых технологиях строительства. В статье представлены результаты металлографического анализа 19 гвоздей с Маркульского городища (13 экз. из обнаруженного единовременного завала железных предметов и 6 экз. с двух других участков памятника). Полученные данные позволили разделить их на три типа по структуре металла и, соответственно, свойствам гвоздей: ферритной структуры («мягкие»), ферритно-перлитной («прочные») и цементитной («сверхпрочные»). Эти типы гвоздей коррелируют с тремя основными видами строительных материалов, использовавшихся на территории Абхазии в позднеантичное и средневековое время. Отсутствие корреляции между метрическими параметрами гвоздя и структурой металла говорит о том, что последняя целенаправленно формировалась для конкретных задач, исходя из характеристик материала, с которым гвоздь должен обеспечить скрепление.

Металлография, гвозди, абхазия, черноморское побережье кавказа, маркульское городище

Короткий адрес: https://sciup.org/145147156

IDR: 145147156 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.1.109-116

Текст научной статьи Типы строительных гвоздей с Маркульского городища в Абхазии (на основе металлографического анализа)

Металлография – традиционный метод анализа металлических изделий, обнаруживаемых при исследовании объектов историко-культурного наследия [Колчин, 1953, с. 10–15; Рындина, 1965, 2006, с. 6; Зиняков, 1989, с. 76–79; 1997, с. 26, 69–70; Чиндина, Зиняков, 2020; Завьялов, Терехова, 2021; Завьялов, 2021; Vodyasov et al., 2021; и др.]. Он применялся при изучении оружия, украшений и других значимых и уникальных вещей с археологических памятников Абхазии [Бгажба, 1983; Терехова, Розанова, Бгажба, 1987]. При этом такие массовые и заурядные предметы, как железные кованые гвозди, почти не привлекают внимание исследователей во многом в силу того, что форма гвоздей оставалась неизменной на протяжении практически всей их истории. Технология изготовления таких изделий также не менялась с рубежа нашей эры по XX в. и выглядела следующим образом: кузнец накаливал железный прут, заострял один конец, делал утолщение на месте будущей шляпки и обрубал прут; полученная заготовка вставлялась в отверстие специальной железной пластины – «гвоздильни», где толстый конец расплющивался молотком, образуя таким образом шляпку.

Следует отметить, что отдельные попытки систематизировать материал все же предпринимались. Это можно проследить в основном в работах, посвященных гвоздям русского Средневековья и Нового времени. П.А. Корчагин для классификации гвоздей использует категории длины, толщины и массы, но не анализирует металл. Он пишет: «Основываясь на данных о длине гвоздя, формах его стержня и шляпки и проч., можно определить его функцию и отсюда делать выводы о том, какие производства (судовое, плотницкое, сапожное) осуществлялись в древ-но сти на месте раскопок» [Корчагин, 2011, с. 62]. С.Ф. Татауров также обходит стороной анализ металла. Он утверждает, что типологически подразделить гвозди не представляется возможным и они не могут служить хронологическим маркером [Татауров, 2001, 2004]. С последним утверждением трудно не согласиться: именно это является основной причиной отсутствия интереса к гвоздям при всей их массовости.

Следует отметить, что металлографический анализ гвоздей в дополнение к метрическим параметрам может обозначить сферу их применения и спектр использовавшихся технологий строительства. Он позволяет достаточно полно и объективно определить качество сырья, технологию кузнечного производства и уровень его развития, что в целом характеризует и уровень технического и экономического развития самого социума.

Естественно-научными методами исследовались гвозди, которые использовали для декора и подбивки обуви (XVII–XVIII вв.), обнаруженной в г. Таре. Согласно результатам рентгенофлуоресцентного анализа, в металле шляпок гвоздей, украшающих вертикальную планку задника, присутствует олово, что обусловлено их лужением. При этом детальное исследование структуры железосодержащей основы не проводилось [Осипов и др., 2017]. Единственной работой, где представлен анализ металла гвоздей, является коллективная монография о кузнечном ремесле Северо-Восточного Семиречья (Казахстан) [Савельева, Зиняков, Воякин, 1998]. Но, к сожалению, по его результатам выводы авторами не сделаны.

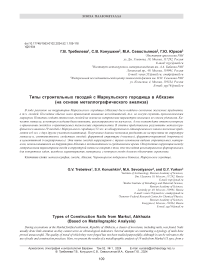

При раскопках Маркульского городища, расположенного в Очамчирском р-не Республики Абхазии [Требелева, 2019], совместной экспедицией Института археологии РАН и Абхазского института гуманитарных исследований АНА была собрана большая коллекция железных гвоздей различных размеров и степени сохранности. В основном они происходили из разных слоев и мест памятника. В ходе раскопок 2021 г. у стены 2 был найден большой завал металлических крепежных элементов (скобы, гвозди, накладки) из одной конструкции. Обнаруженные здесь 13 гвоздей стали основным объектом нашего исследования. В качестве сравнительного материала использованы гвозди с двух других участков городища: с территорий храма и замка (рис. 1).

Материалы и методы

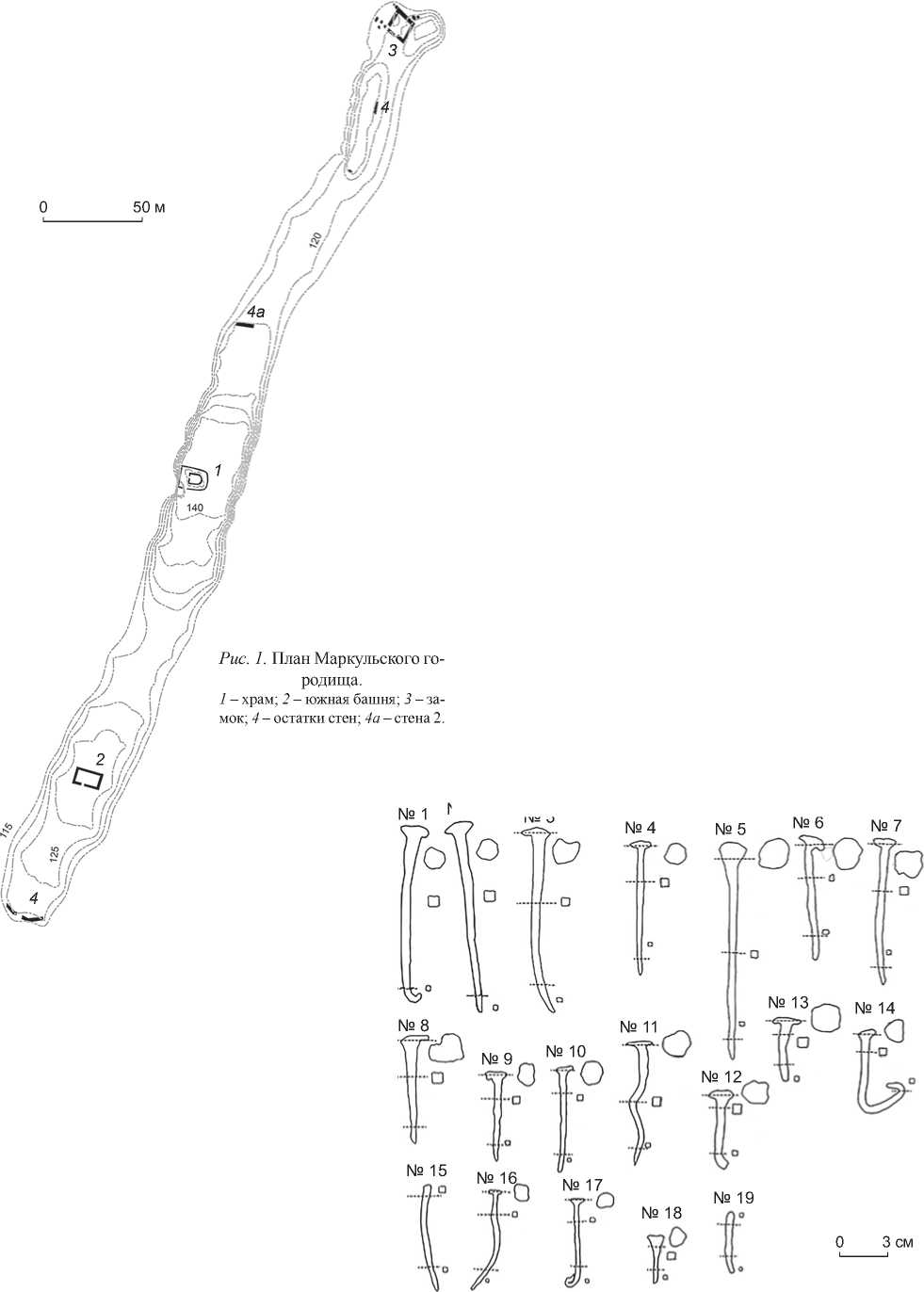

Были исследованы 19 гвоздей (рис. 2) с трех участков городища, обозначенных «стена 2», «храм», «замок» (см. таблицу ). Стена 2, возле которой проводились раскопки, представляет собой остаток каменной кладки на северном краю первого плато. Ее максимальная высота над дневной поверхностью составляет 1,5 м, длина – 4, толщина – 1,3 м. С южной стороны стены вдоль видимого ее участка был заложен раскоп, а позже в восточном направлении проложена небольшая траншея, которая позволила выявить продолжение стены ниже уровня дневной поверхности. Общая ее длина составила 6,68 м. Стена не идет по прямой ли-

№

№

50 м

№ 3

№ 4

- □

....□

- □

№ 13

№ 14

№ 8

№ 11

□

о

№ 15

№ 17

№ 19

3 см

№ 16

<7-0

№ 1 № 2

№ 5 № 6 № 7

Рис. 2. Изображения гвоздей с указанием мест взятия образцов.

Рис. 1. План Маркульского городища.

1 – храм; 2 – южная башня; 3 – замок; 4 – остатки стен; 4а – стена 2.

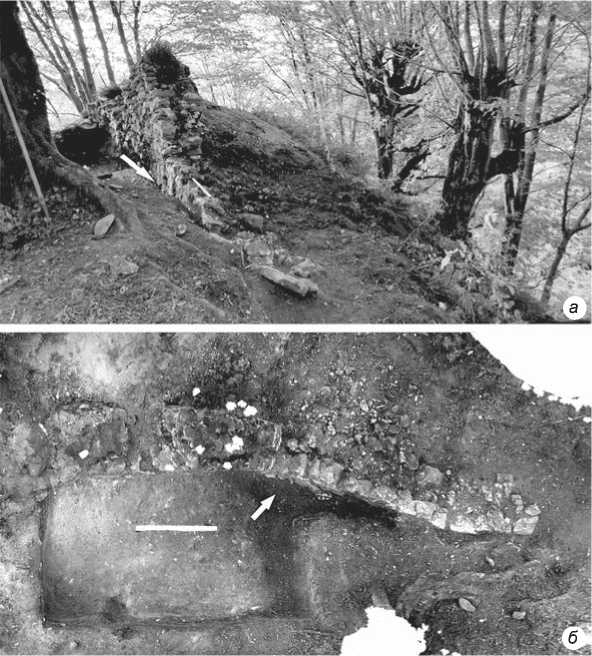

нии, а изгибается по краю плато, практически уходя в обрыв. Здесь к ней вплотную подступают массивные корни дерева, возможно разрушившие часть стены (рис. 3).

В северо-восточном углу раскопа был обнаружен завал металлических изделий, в основном крепежных (гвозди, скобы, крючки, пластины). Он располагался под прямоугольным отверстием (25 × 30 см) в стене в месте резкого ее понижения. Можно предположить, что здесь находилась какая-то деревянная конструкция, а отверстие являлось местом крепежной балки. Этой конструкции, очевидно, и принадлежали крепежные изделия, что указывает на их одновременность.

Керамика из слоя, в котором обнаружен завал металлических предметов, местная, характерная для це-бельдинского периода (II–VII вв. н.э.). В 2014 г. при шурфовке на участке рядом с данной стеной был найден фрагмент римского краснолакового сосуда [Требе-лева и др., 2019]. Эти факты позволяют отнести найденные железные изделия, в т.ч. 13 гвоздей, именно к цебельдинскому периоду.

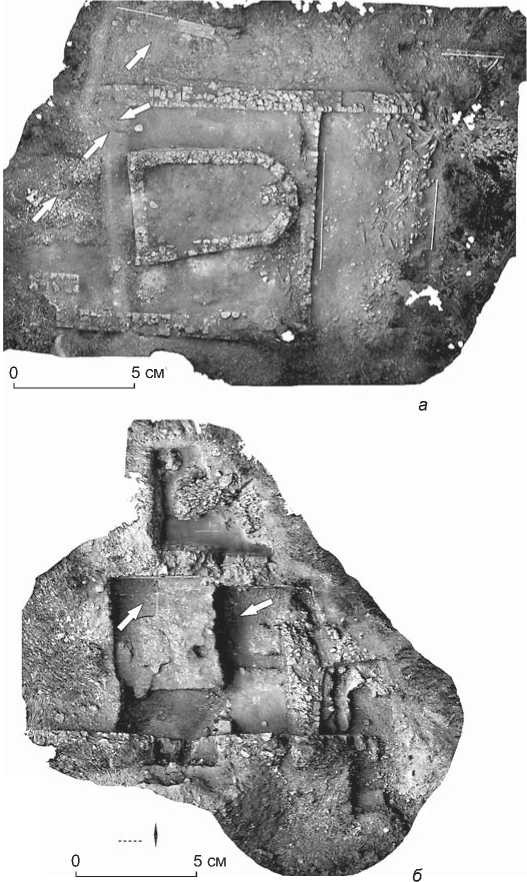

Четыре гвоздя были взяты для анализа с территории храма (рис. 4, а ) [Требелева, Шведчикова, 2019]. Они происходят из двух разных квадратов, но с одного уровня. К сожалению, на данный момент мы не можем с уверенностью датировать эти предметы, т.к. слои рядом с храмом имеют перемешанный характер. В целом храм датируется в интервале с рубежа IV–V вв. до XIV в. Поэтому гвозди могут относиться как к це-бельдинскому периоду, так и к Средневековью.

Два гвоздя с территории замка (рис. 4, б ) [Требеле-ва, 2020] разновременные, поскольку были найдены в разных слоях. Замок, как и храм, датируется в широких пределах – со второй половины III до XIV в. Один гвоздь (№ 2) обнаружен в верхнем слое рядом с наконечником стрелы. Последний узкий, пирамидальный, квадратного сечения, с перехватом у черешка (тип 95 [Медведев, 1966, с. 84]). Такие наконечники были широко распространены в Восточной Европе и на Кавказе с VIII по XIV в. Второй гвоздь, найденный в нижнем слое вместе с фрагментами краснолаковой керамики, может датироваться позднеантичным

Исследованные гвозди

|

Номер |

Место обнаружения |

Длина, см |

Размер шляпки, см |

Толщина, мм |

Сохранность |

|

|

под шляпкой |

в 2 см от кончика |

|||||

|

1 |

Замок, кв. 3В, шт. 11 |

10,5 |

1,5 × 1,5 |

8 × 8 |

3 × 3 |

Изогнут |

|

2 |

Замок, кв. 5В, шт. 3 |

12,0 |

1,4 × 1,3 |

8 × 8 |

2,7 × 3,0 |

Прямой |

|

3 |

Храм, кв. 5, сект. 3, шт. 6 |

11,5 |

1,5 × 1,3 |

6 × 5 |

3 × 4 |

» |

|

4 |

Храм, кв. 6, сект. 1, шт. 5, 6 |

8,5 |

1,5 × 1,4 |

5 × 5 |

3 × 3 |

» |

|

5 |

То же |

14,0 |

2 × 2 |

4 × 4 |

3 × 3 |

» |

|

6 |

Храм, кв. 6, сект. 2, шт. 5 |

7,5 |

2 × 2 |

4 × 4 |

3 × 3 |

» |

|

7 |

Ст2, кв. А2, шт. 3 |

9,5 |

1,8 × 1,5 |

5 × 5 |

3 × 3 |

» |

|

8 |

То же |

6,5 |

1 × 1 |

4 × 4 |

4 × 4 |

» |

|

9 |

» |

6,5 |

1,5 × 1,5 |

5 × 5 |

3 × 3 |

» |

|

10 |

» |

7,3 |

2 × 2 |

4 × 4 |

3 × 2 |

» |

|

11 |

» |

8,0 |

2 × 2 |

6 × 6 |

3 × 3 |

Изогнут |

|

12 |

» |

5,5 |

2,0 × 1,5 |

4 × 4 |

4 × 4 |

» |

|

13 |

» |

4,5 |

2 × 2 |

7 × 7 |

3 × 3 |

» |

|

14 |

» |

5,5 |

1,5 × 1,5 |

5 × 5 |

3 × 3 |

» |

|

15 |

» |

7,0 |

3 × 3 |

Фрагмент |

||

|

16 |

» |

8,0 |

2 × 2 |

4 × 4 |

2 × 2 |

Изогнут |

|

17. |

» |

6,0 |

2 × 2 |

7 × 7 |

2 × 2 |

Загнут |

|

18 |

» |

4,5 |

5 × 5 |

3 × 3 |

Фрагмент |

|

|

19 |

» |

4,0 |

1,5 × 1,5 |

Фрагмент |

||

Примечания. Ст2 – стена 2, шт. – штык.

временем и быть синхронным гвоздям из раскопа у стены 2.

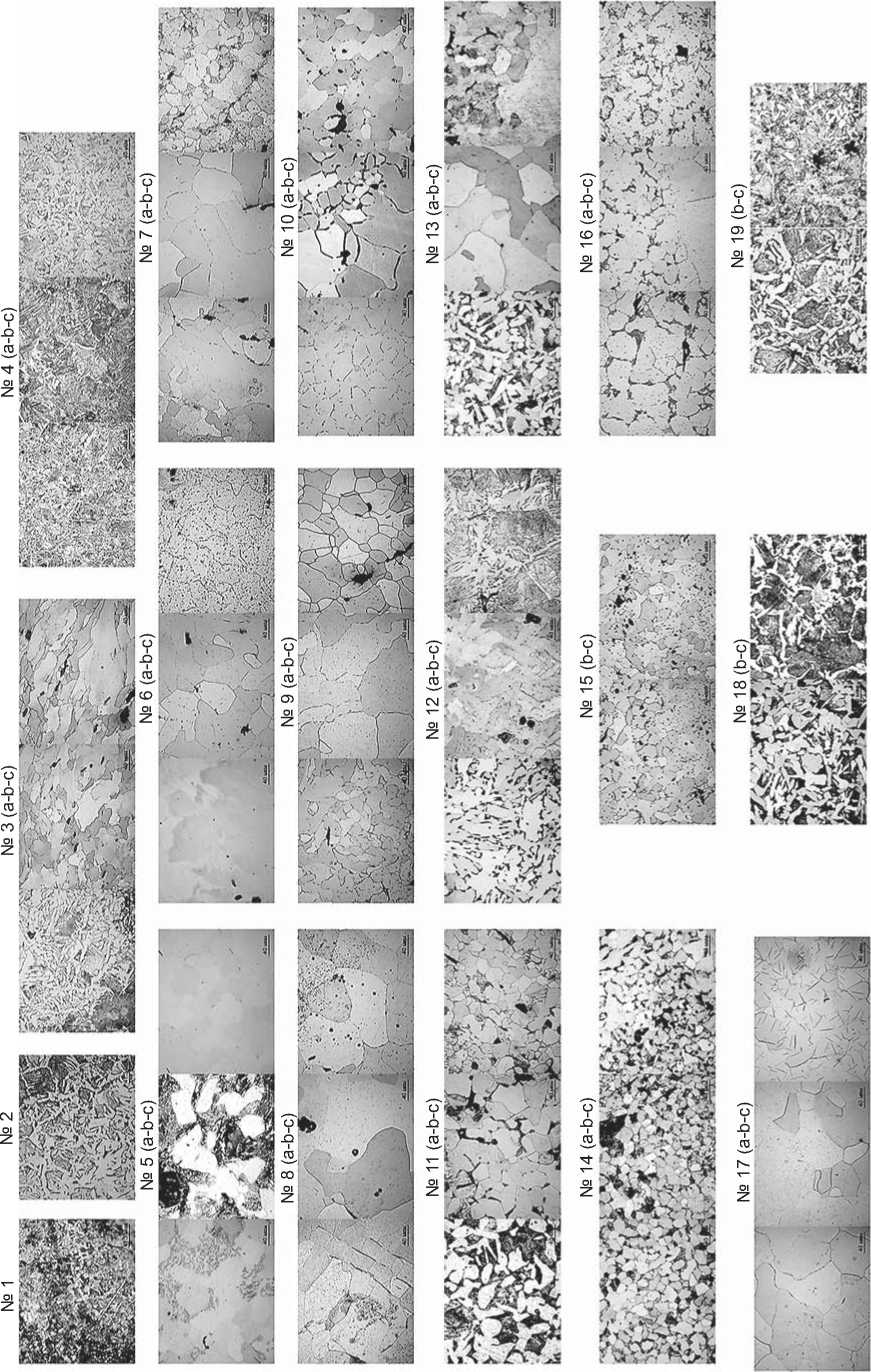

Для изучения структуры гвоздей с участков «храм» и «стена 2» были изготовлены по три шлифа с каждого образца: из шляпки (если она сохранилась), из середины и на расстоянии 1,0–1,5 см от острого конца. У гвоздей с участка «замок» изучался один фрагмент, последний из указанных (см. рис. 2). Исследуемые образцы были запрессованы в проводящую смолу торцом. Подготовку для металлографического анализа проводили последовательным шлифованием на алмазном диске Piatto с зернистостью P220 (3–5 мин), P600 и P1200 (3–5 мин), полировальной бумаге с зернистостью P2500 и P4000 (5 мин), бархате Akasel Daran с суспензией DiaMaxx Poly с размерами алмазных частиц 1 мкм, вспененном

Рис. 3. Участок раскопа «стена 2».

а – вид с востока; б – ортофотоплан. Стрелками обозначено место обнаружения завала железных изделий.

Рис. 4. Ортофотопланы участков раскопов «храм» ( а ) и «замок» ( б ). Стрелками обозначены места обнаружения гвоздей.

неопрене Akasel Chemal c коллоидной суспензией оксида кремния с размерами частиц 0,05 мкм (10 мин). Для полировки использовалась полировальная машина Phoenix 4000 фирмы Buehler (США). Травление поверхности осуществлялось раствором HNO3 (3 ч) и С2H5OH (97 ч) в течение 10 с. Далее шлиф промывался проточной водой и этиловым спиртом.

Исследование шлифов проводилось на микроскопе Альтами МЕТ 5С с использованием видеокамеры высокого разрешения (14 мегапикселей), встроенной в прибор, и специального программного обеспечения Altami Studio 4.0. Комплект объективов позволяет получать увеличения кратностью от 50 до 2 000. Фиксация изображений была проведена в неполяризованном свете при наивысшей яркости.

Результаты

Образец 1. В структуре наблюдается полоска до-эвтектоидной низкоуглеродистой стали среди двух полосок более мягкого железа. При изготовлении гвоздя было использовано железо с различным содержанием углерода, что подтверждается наличием в структуре чисто ферритных, а также ферритно-перлитных областей (здесь и далее рис. 5).

Образец 2. Микроструктура заэвтектоидной стали: перлит и вторичный цементит.

Образец 3. В структуре шляпки присутствуют как ферритные области с мелкими и средними зернами, так и ферритно-перлитные участки. В средней части и конце гвоздя структура представлена в основном ферритом, наблюдается незначительное количество шлаковых включений. При изготовлении гвоздя было использовано железо с различным со- держанием углерода, что подтверждается наличием в структуре чисто ферритных, а также ферритно-перлитных областей.

Образец 4. В шляпке и конце гвоздя равномерная ферритно-перлитная структура с мелким зерном, в средней части – перлитно-цементитная, шлаковых включений практически нет. Гвоздь изготовлен из среднеуглеродистой стали.

Образец 5. В шляпке структура представлена в основном ферритом, возможно, с примесью зернистого перлита с небольшим количеством шлака, в средней части – ферритом и перлитом с многочисленными шлаковыми включениями. Конец гвоздя имеет фер-

ритную структуру с зернами малых размеров. Наблюдается небольшое количество шлака. Гвоздь изготовлен из некачественной стали.

Образец 6. Все части гвоздя имеют однородную ферритную структуру со средними и маленьким по величине зернами. Присутствуют шлаковые включения. Гвоздь изготовлен из железа.

Образец 7. Аналогичен по структуре предыдущему.

Образец 8. Все части гвоздя имеют ферритную структуру со средними и достаточно крупными зернами. Наблюдается небольшое количество строчечных включений шлака. Гвоздь изготовлен из железа.

Образец 9. Во всех частях гвоздя структура представлена ферритом с мелкими и средними зернами. Присутствует достаточно большое количество шлаковых включений. В средней части наблюдается чередование слоев с мелкими и средними зернами. Гвоздь изготовлен из железа.

Образец 10. Все части гвоздя имеют ферритную структуру со средними и крупными зернами, с большим количеством шлака. По границам зерен наблюдаются растравленные шлаковые включения. Гвоздь изготовлен из железа.

Образец 11. Шляпка имеет ферритно-перлитную структуру с зернами различного размера. В середине и конце гвоздя количество углерода ниже и структура представлена в основном ферритом с небольшими ферритно-перлитными участками с разноразмерными зернами и многочисленными шлаковыми включениями. Гвоздь изготовлен из неравномерно науглерожен-ной доэвтектоидной стали.

Образец 12. Шляпка имеет неравномерную ферритно-перлитную структуру. В средней части и конце гвоздя наблюдаются участки как чистого феррита, так и ферритно-перлитные с шлаковыми включениями. Гвоздь изготовлен из неравномерно науглероженной доэвтектоидной стали.

Образец 13. Структура шляпки ферритно-перлитная, переходящая в ферритную с мелкими зернами. В середине и конце гвоздя она ферритная с небольшими ферритно-перлитными участками, с зернами средних и крупных размеров, наблюдается незначительное количество шлаковых включений. Гвоздь изготовлен из доэвтектоидной стали.

Образец 14. Все части гвоздя имеют ферритноперлитную структуру с мелкими зернами. Наблюдается слоистость, образовавшаяся, вероятно, в процессе ковки. Шлаковые включения незначительные. Гвоздь изготовлен из доэвтектоидной стали.

Образец 15. Структура ферритная с мелкими зернами и большим количеством шлаковых включений. Гвоздь изготовлен из железа.

Образец 16. Структура шляпки состоит из ферритных и ферритно-перлитных слоев, зерна небольшого размера, наблюдаются шлаковые включения. Средняя часть и конец гвоздя также имеют ферритные и ферритно-перлитные области. Гвоздь изготовлен из неравномерно науглероженной стали.

Образец 17. Структура шляпки и средней части ферритная с крупными зернами и небольшим количеством шлака. В конце гвоздя в ферритной матрице наблюдаются включения в виде строчечных дефектов. Гвоздь изготовлен из железа.

Образец 18. В шлифах из середины и конца гвоздя зафиксирован переход от ферритно-перлитной структуры к перлитно-цементитной с мелкими зернами и небольшое количество шлаковых включений. Гвоздь изготовлен из науглероженной стали.

Образец 19. Гвоздь в середине и конце имеет равномерную ферритно-перлитную структуру с мелкими зернами. Наблюдаются шлаковые включения. Гвоздь изготовлен из науглероженной стали.

Обсуждение

Анализ полученных результатов позволил констатировать, что по структуре металла найденные гвозди подразделяются на три типа: 1) достаточно твердые, но пластичные из науглероженной стали ферритноперлитной структуры (условно – «прочные»); 2) мягкие и пластичные из чистого железа, предназначенные для вбивания в достаточно мягкие материалы, ибо твердые они, скорее всего, просто не смогли бы пробить (условно – «мягкие»); 3) очень прочные, но хрупкие из сильно науглероженной стали, имеющей в структуре цементит (условно – «сверхпрочные»). Среди гвоздей из завала у стены по 6 экз. первого и второго типов и один – третьего. Образцы с участка «замок» – «прочный» и «сверхпрочный». Среди гвоздей с территории храма два «прочных», «сверхпрочный» и «мягкий». На каждом участке (за исключением «замка», где для анализа было взято всего два образца) мы наблюдаем наличие всех трех типов гвоздей.

Сравнение с результатами анализа 17 гвоздей из материалов Северо-Восточного Семиречья [Савельева, Зиняков, Воякин, 1998, с. 71–74, 92, 99] показало, что абсолютное их большинство (15 экз.) изготовлено из доэвтектоидной ферритно-перлитной стали и соответствует нашей группе «прочных», а два из чистого железа – «мягким». Гвозди, имеющие в своей структуре цементит («сверхпрочные»), отсутствовали.

Важным является вопрос о наличии/отсутствии корреляции между типом металла и метрическими параметрами гвоздя. В данном случае полноценный анализ затруднен тем, что часть гвоздей изогнуты или фрагментированы. Проведя реконструкцию длины изогнутых гвоздей и усреднение параметров, мы установили, что длина колеблется от 5 до 14 см при слабой изменчивости толщины (от 4 до 8 мм под шляпкой). Корреляция между структурой металла и метрическими параметрами отсутствует. Также не наблюдается связь со степенью сохранности: три фрагментированных гвоздя из завала у стены 2 представлены всеми тремя типами.

Заключение

Абхазия вполне может претендовать на роль одного из главных очагов металлургии железа. Железные изделия появились на этой территории еще в VIII в. до н.э., а в VII–VI вв. до н.э. местные мастера освоили методы цементации и закаливания стали. Технология металлургии и кузнечного ремесла в регионе была высокоразвитой и богатой традициями. Источники сырья также были местными [Бгажба, 1983, с. 11–12].

Завал железных предметов у стены 2, из которого происходят рассматриваемые гвозди, скорее всего, яв- ляется остатками крепежных изделий (накладки, скобы, гвозди) несохранившейся деревянной конструкции. Если предположить, что металлические накладки были частью петель, с помощью которых эта конструкция крепилась к стене, то необходим набор гвоздей, чтобы прибить их как к деревянной конструкции, так и к каменной стене, т.е. разный материал, куда должны были вбиваться гвозди, требовал от них различной прочности. Скорее всего, этим и объясняется присутствие в раскопе как «прочных» и даже «сверхпрочных», так и «мягких» гвоздей.

В строительном деле Абхазии мы наблюдаем три основных вида материала: дерево разной степени плотности, камни мягкой структуры (типа ноздреватого туфа, песчаника и известняка) и очень плотной (морские и речные окатыши и галька). Они коррелируют с тремя типами железных гвоздей, что позволяет говорить о целенаправленном производстве гвоздей разного качества, предназначенных для вбивания в материалы различной плотности. Конечно, на данный момент это лишь гипотеза, требующая дальнейших исследований. Однако прямой корреляции между метрическими параметрами гвоздя и структурой металла нет: «сверхпрочные» могли быть как крупными (№ 2), так и средних размеров (№ 4); длина «прочных» варьирует от 5,5 (№ 12) до почти 11,5 см (№ 3), «мягких» – от 6,5 (№ 8 и 9) до 14 см (№ 5). Так же обстоит дело и с толщиной гвоздей: «сверхпрочные» от 5 (№ 4, 18) до 8 мм (№ 2), «прочные» от 4 (№ 12, 16) до 8 (№ 1) и «мягкие» от 4 (№ 5, 6, 8) до 7 мм (№ 17).

Таким образом, можно сделать вывод, что метрические параметры гвоздя определялись размером скрепляемых изделий, а структура металла – характеристикой материала, с которым он должен был обеспечить скрепление. Это свидетельствует о наличии очень высокоразвитого специализированного производства гвоздей как в цебельдинский, так и в средневековый период.

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 22-18-00466.