Типы внутригрупповой референтности в образовательной среде вуза и их характеристика

Автор: Борисова Елена Викторовна, Кайгородов Борис Владиславович

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Одной из ключевых функций профессиональной образовательной среды вуза является удовлетворение потребности в социальной ориентации каждого члена учебно-профессионального сообщества (группы, курса, творческого объединения). Перед личностью, интегрированной в новые социальные условия, ставится задача формирования представлений о профессии, образе профессионала, модели освоения профессиональных компетенций. В связи с этим большое значение приобретают социальная среда и характер отношений в ней. Носителем средовых детерминант выступает социальная группа, обладающая системой ценностей, стандартов поведения, установок, которая не будет являться одинаково значимой для каждого члена группы, - групповые эталонные характеристики преломляются через призму личностных выборов, опыта деятельности каждого члена группы, освоенных схем поведения и взаимодействия. Каждая социальная группа имеет определенную степень референтности. Проанализированы типы внутригрупповой референтности, основанные на сочетании показателей групповой сплоченности и типов межличностного поведения, дан прогноз динамики развития отношений в группе с тем или иным типом референтности, описано влияние каждого из типов на эффективность учебно-профессиональной деятельности.

Референтность, референтный выбор, референтометрический статус, референтно значимая группа, социальная ориентация, образовательная среда вуза, групповая сплоченность, тип межличностного поведения

Короткий адрес: https://sciup.org/149134614

IDR: 149134614 | УДК: 159.922.2:378 | DOI: 10.24158/spp.2020.8.7

Текст научной статьи Типы внутригрупповой референтности в образовательной среде вуза и их характеристика

Феномен референтности является предметом изучения в рамках многих социально-психологических исследований. При этом остаются открытыми многие аспекты данной проблемы, в частности ее генезис и динамика. Как указывает О.Б. Крушельницкая, будучи одним из вариантов значимости для индивида другого человека или группы («значимых других», по выражению Г. Салливана), референтность отражает одну из важнейших сторон отношений людей друг к другу [1, с. 30].

Первая в отечественной психологии попытка дать определение понятию «референтность» и упорядочить сведения о референтных группах, полученные путем анализа работ зарубежных авторов, принадлежала Е.В. Щедриной [2]. Систематизировав результаты зарубежных исследований по проблеме референтных групп, она выделила в референтности «своеобразный перенос представлений об отношениях между индивидом и его референтной группой на систему межличностных отношений индивида в группе» [3, с. 103].

Современные исследователи (Л.В. Львов [4], В.О. Боричевский [5], И.И. Воробьева [6], В.А. Холмогоров [7], Е.И. Кузьмина [8], М.Н. Непочатова [9], О.Б. Крушельницкая [10], В.А. Орлов [11], С.В. Серокурова [12], А.В. Санталов [13] и др.) рассматривают понятие референтности в контексте решения проблем профессионального развития и эффективности деятельности.

О.Б. Крушельницкая применяет информационно-психологический подход к анализу проблемы референтности. «Отношения референтности складываются между двумя субъектами: со “общающим” личностно значимую информацию и запрашивающим и воспринимающим ее для собственной ориентировки в личностно значимом объекте» [14, с. 41]. В связи с этим исследователь предлагает называть носителя личностно значимой информации референтом (лат. referens – сообщающий, относящий), а человека, запрашивающего и воспринимающего эту информацию, – термином «оптант» (лат. optans или optantis – желающий, домогающийся). «Референтность личности или группы определяется для оптанта необходимостью ориентации в личностно значимом объекте» [15, с. 42]. «Референтные личности и группы выступают в качестве своеобразных ретрансляторов культурно-исторического опыта, который оптант запрашивает и готов воспринять, в силу своего актуального состояния психического и личностного развития, в конкретных условиях процесса социализации. Такова важнейшая функция референтности» [16, с. 32].

Анализ современных исследований позволяет предположить, что в юношеском возрасте референтность как характеристика среды утрачивает свое значение в качестве reference (ссылка, сноска, эталон) и рассматривается как характеристика такой среды, где генерируются собственные убеждения, ценности и установки субъекта, которые в дальнейшем разделяются группой либо принимаются как версия, открытая для обсуждения. Можно предположить, что ре-ферентность – дорога с двусторонним движением, в результате которого происходит взаимообмен мнениями, ценностями, установками между группой и личностью. Направление этого движения определяется социальной ориентацией. Полагаем, что последняя более точно и дифференцированно раскрывает референтность.

В исследовании, посвященном категории «социальные установки», В.Н. Стегний основным свойством социальной ориентации считает избирательное отношение человека к окружающему миру и отмечает, что социальная ориентация включает «обобщенное ("стратегическое") определение точности ситуации и направления деятельности в конкретной общественной среде для достижения обобщенных, значительных целей соответственно ее потребностям, возможностям, способностям. <…> Социальная ориентация выступает как система установок, через призму которых индивид воспринимает ту или иную ситуацию, выбирая соответствующий образ действий. <…> Но социальная ориентация это не только система установок, не только отношение, это еще и процесс, это активность сознания, направленная на восприятие ситуации и определения ее значимости для субъекта, активность, координирующая и контролирующая всю его социальную деятельность» [17, с. 11–12].

Таким образом, социальная группа по отношению к отдельному ее члену выполняет ряд функций для удовлетворения потребности в социальной ориентации: нормативную (предъявление эталонной модели поведения или деятельности), коммуникативную (обеспечение необходимой и достаточной информацией для реализации этой модели), мотивационную (побуждение к действию), контрольно-корректирующую (выявление степени соответствия реального поведения или деятельности заданным моделям в целях внесения изменений по необходимости), а также функцию психологической поддержки (минимизация вероятно травматичного опыта при освоении новой модели поведения или деятельности). Можно выделить еще одну функцию, которая находится вне рассматриваемых, – функцию защиты. Если индивид принимает эталонную модель поведения, прислушивается к мнению группы, считается с ним, то группа берет индивида под защиту, которая может быть как психологическая, так и физическая. Это выступает одной из причин стремления молодых людей определиться с референтными группами. Следовательно, защита референтной группой как частью социальной среды каждого своего члена будет определять безопасность всей социальной среды.

Группа как абстрактный социальный конструкт может осуществлять обозначенные функции с разной степенью эффективности по отношению к каждому члену объединения, т. е. ресурсный потенциал функционала группы может быть субъективно по-разному оценен ее членами (например, актуальный уровень развития личности может находиться выше уровня представления об эталонности, которое способна дать группа, в таком случае индивиду «не интересна» данная эталонная модель; либо предъявляемый уровень эталонности может находиться за пределами зоны ближайшего развития – и тогда данная эталонная модель индивиду «не понятна»; чтобы модель группы была принята индивидом, она должна быть «понятна и интересна»; при таком условии функция группы становится ресурсной; можно провести аналогии для остальных функций).

Таким образом, чем более потребность индивида в социальной ориентации удовлетворяется за счет ресурсных функций группы, тем в большей степени группа является референтно значимой для ее члена. Выделяют внутри- и внешнегрупповой варианты проведения референ-тометрии. При внутригрупповой референтометрии проводится расчет референтного статуса каждого члена группы, при внешнегрупповой – ранжирование. Число членов, определяющих группу членства как референтно значимую, характеризует коэффициент внутригрупповой референтно-сти. Отсюда можно установить внутригрупповую референтность как свойство среды через отношение значимости, основанное на потребности в социальной ориентации. Внутригрупповая ре-ферентность, задавая социальную ориентацию, позволяет решить психологические задачи, стоящие перед человеком на разных этапах онтогенеза.

По словам Д.И. Фельдштейна, юношеский возраст – поворотный узловой рубеж социального движения «я и общество» [18]. Центральной задачей этого возрастного периода, по Э. Эриксону, является формирование личной идентичности, осуществляемое «в поисках нового чувства преемственности и самотождественности», а также тех людей и идей, «которым он мог бы верить»; в свою очередь, это означает, что «оказавшиеся в этой роли люди и идеи должны доказать, что они заслуживают доверия» [19, с. 139–140]. Ответом на возрастные потребности взросления и развития личности может стать специфика образовательной среды вуза с точки зрения реализации референтности как объективной необходимости приобщения обучающихся к социокультурному опыту.

В целях выявления особенностей референтности как характеристики образовательной среды вуза проведено исследование, в рамках которого определялись референтометрический статус респондентов, их ранжирование, индекс групповой сплоченности и характер межличностных отношений в студенческой среде. В эмпирическом исследовании приняли участие 83 студента факультета психологии Астраханского государственного университета, в том числе 25 обучающихся 1-го курса, 27 – 2-го, 15 – 3-го, 16 – 4-го (выпускного) курса. Возраст респондентов от 18 до 22 лет. В связи с тем что одним из анализируемых показателей выступает внутригрупповая референтность, оценка полученных данных проводилась в шести студенческих группах (A, B, C, D, E, F), каждая численностью 12–16 человек. Группы А и В составили студенты 1-го курса, C и D – 2-го, Е и F – 3-го и 4-го курсов соответственно.

Для того чтобы представить полную развернутую характеристику референтности в контексте группового взаимодействия, мы исходили из ряда предположений:

-

а) опыт совместной деятельности и продолжительность группового взаимодействия будут способствовать взаимопринятию и взаимообогащению профессиональными и культурными ценностями членов группы, что выразится в позитивной динамике показателей внутригрупповой ре-ферентности в зависимости от курса обучающихся;

-

б) чем большее количество членов разделяют цели и нормы группы, стремятся быть принятыми этой группой, тем более сплоченной будет группа, более выраженным – межличностное и групповое «притяжение»;

-

в) ориентация на нормы и стандарты, находящиеся за пределами группового взаимодействия, иные системы оценки себя и других, не связанные с общегрупповыми целями и ценностями, напротив, выразятся в разобщенности членов группы;

-

г) степень привлекательности норм и ценностей группы для ее членов, их стремление быть принятым и признанным группой на этапе совместного профессионального обучения связаны с удовлетворением потребности во взаимодействии и сотрудничестве, могут дополнительно усиливаться положительным эмоциональным отношением, но противоречат любой идее принудительного внедрения эталонов с последующим директивным контролем за их соблюдением.

Для решения задач использовали комплексный метод исследования, который включал ре-ферентометрию (установление референтометрического статуса), методику «Определение индекса групповой сплоченности Сишора», опросник межличностных отношений А.А. Рукавишникова, методы статистической обработки данных (описательную статистику и критерий ранговой корреляции Спирмена).

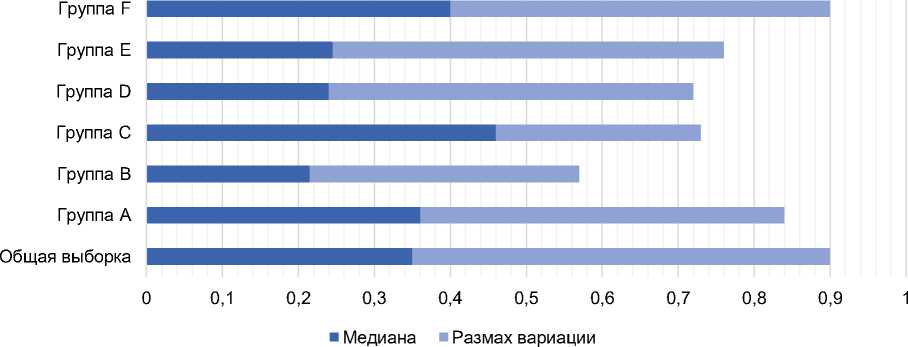

Референтометрический статус каждого участника исследования вычислялся по количеству и приоритетности выборов в группе. На базе индивидуальных статусов определялся показатель референтометрического статуса группы с помощью медианного критерия, основанного на сопоставлении медиан, рассчитанных для каждой сравниваемой группы, с общей медианой выборки. Кроме того, установлен размах значений референтометрического статуса в каждой группе также в сравнении с аналогичным показателем в общей выборке (таблица 1, рисунок 1).

Таблица 1 – Динамика изменений референтометрического статуса по группам

|

Показатель |

Общая выборка |

Группа |

|||||

|

A |

B |

C |

D |

E |

F |

||

|

Медиана |

0,350 |

0,360 |

0,215 |

0,460 |

0,240 |

0,245 |

0,400 |

|

Размах вариации |

0,900 |

0,840 |

0,570 |

0,730 |

0,720 |

0,760 |

0,900 |

Рисунок 1 – Показатели распределения референтометрического статуса

Анализ полученных данных дает возможность отметить существующие различия в независимых выборках по медианному критерию. Однако некорректно говорить о наличии выраженной динамики, наблюдаемой по курсам обучения, что оставляет открытым вопрос о зависимости показателей внутригрупповой референтности от курса обучения и предполагает дополнительные исследования в целях подтверждения или опровержения этой гипотезы.

Анализ связи показателей внутри- и внешнегрупповой референтности с параметрами групповой сплоченности позволил сделать вывод, что внутригрупповая референтность выступает условием групповой сплоченности в том случае, когда критерием референтного выбора становятся личностные характеристики, актуальные для решения общегрупповых задач совместной деятельности (в данном контексте – учебно-профессиональной деятельности). Это способствует формированию профессиональных навыков отдельных членов группы и развитию группы как единого коллектива. Такой выбор можно условно назвать деятельностно значимым .

Если критерии выбора референтной группы лежат за пределами совместной деятельности, значимость профессиональных, деятельностных характеристик отступает, на первый план выходят межличностные характеристики. Подобные отношения в группе или профессиональной команде будут способствовать комфортному совместному проведению времени, однако отнюдь не стимулировать профессиональное развитие как группы в целом, так и ее членов. Тем не менее использование личностных связей как ресурса может заложить основу для совершенствования, укрепления деятельностных отношений в группе и будущих коммуникаций. Такой выбор можно условно назвать личностно значимым.

Наиболее сложный вариант, когда референтный выбор сделан вынужденно, с осознанием каждым членом необходимости интеграции в группу в целях решения поставленных задач. При этом члены группы не связывают дальнейшую совместную деятельность с признанием значимых характеристик друг друга как потенциалов развития группы. Такое обстоятельство может быть интерпретировано как сплоченность по необходимости, в отсутствие доверия и важности членов группы, подобный выбор условно может быть назван малозначимым.

Следующим этапом эмпирического исследования стало определение связей внутригрупповой референтности с типами межличностного поведения, обусловленными тремя областями межличностных потребностей (по В. Шутцу [20, c. 167–171]): «включения» (потребность создавать и поддерживать удовлетворительные отношения с другими людьми, на основе которых возникают взаимодействие и сотрудничество), «контроля» (потребность создавать и сохранять удовлетворительные отношения с людьми, опираясь на контроль и силу) и «аффекта» (потребность создавать и удерживать удовлетворительные отношения с остальными людьми, опираясь на любовь и эмоциональные отношения) (таблица 2).

Таблица 2 – Показатели связи внутригрупповой референтности с типами межличностного поведения (p ≤ 0,05)

|

Тип поведения |

Группа |

|||||

|

A |

B |

C |

D |

E |

F |

|

|

«Включение» |

0,261 |

0,230 |

0,145 |

0,407 |

0,120 |

0,568 |

|

«Контроль» |

0,596 |

0,405 |

0,238 |

–0,204 |

0,140 |

–0,305 |

|

«Аффект» |

0,561 |

0,093 |

0,184 |

0,382 |

0,090 |

0,846 |

Примечание . Полужирным шрифтом выделены значимые связи.

Анализ выявленных связей позволяет зафиксировать следующие тенденции.

-

1. Показатели сильной положительной связи внутригрупповой референтности с типом межличностного поведения, основанного на удовлетворении потребности «включения», вкупе с показателями слабой отрицательной связи с типом межличностного поведения, базирующегося на удовлетворении потребности «контроля» (в группах D и F), могут свидетельствовать о характере внутригрупповой референтности, основанной на взаимодействии и сотрудничестве. Связь внутригрупповой референтности с типом межличностного поведения, базирующегося на удовлетворении потребности «аффекта», характеризуется положительной направленностью, в группе F эта корреляция имеет высокий показатель (что подтверждает высказанное нами ранее предположение о сильной эмоциональной близости студентов группы, отличающейся наибольшим опытом совместной деятельности и находящейся на момент проведения исследования в ситуации предстоящего выпуска, а вместе с этим – о стремлении продолжать поддерживать контакт не только в профессиональном взаимодействии, но и в межличностном).

-

2. Преобладание показателя связи внутригрупповой референтности с типом межличностного поведения, основанного на удовлетворении потребности «контроля», над показателями связи внутригрупповой референтности с типом межличностного поведения, базирующегося на удовлетворении потребности «включения» (в группах A и B), может свидетельствовать о характере внутригрупповой референтности, основанной на ожидании контроля и руководства со стороны окружающих, и обусловлено тем, что обе группы студентов на момент исследования обучались на 1-м курсе, соответственно в большей степени испытывали потребность во внешнем руководстве. Наряду с этим в группе A следует обратить внимание на высокий показатель связи внутригрупповой референтности с типом межличностного поведения, основанного на удовлетворении потребности «аффекта», и аналогичный показатель в группе B с очень низким значением: прогнозируя дальнейшее развитие групповой динамики, можно допустить, что эмоциональная привязанность в дальнейшем способна стать ресурсом для актуализации потребности «включения».

-

3. В группах C и E не выявлено значимой связи внутригрупповой референтности с типами межличностного поведения, базирующимися на удовлетворении потребностей как «включения», так и «контроля». Характер внутригрупповой референтности не выражен.

На основании полученных результатов можно выделить несколько типов внутригрупповой референтности, обусловленной связями с показателями групповой сплоченности и типом межличностного поведения: деятельностно-процессуальный, деятельностно-эмоциональный, личностно-эмоциональный и неопределенный.

Деятельностно-эмоциональный тип – сплоченность группы построена на стремлении к результативности деятельности при положительном эмоциональном переживании своей сопричастности группе.

Деятельностно-процессуальный тип – отношения в группе преимущественно деловые, наибольшие референтные статусы получают те, кто лучше справляется с выполнением деятельности; эмоциональная сторона привязанности может быть представлена в группе фрагментарно или сведена до минимума.

Личностно-эмоциональный тип – отношения «замешаны» на личной симпатии, стремлении к совместному времяпровождению, однако такой тип может не выдержать испытания конфликтной ситуацией, поскольку любые разногласия будут скорее восприниматься как нарушение межличностных отношений и носить деструктивный характер (в деловом взаимодействии конфликт может быть конструктивен). Кроме того, если речь идет о группе, ориентированной на выполнение деятельности, то межличностные связи – дружба, приятельство, товарищество – могут не обеспечить результативность деятельности.

-

Е. В. Рудомино-Дусятская характеризует подобный тип отношений как социально пассивный [21] и в числе характеристик выделяет «социальный инфантилизм». Несмотря на то что рассматриваемое исследование, проведенное в 80-х гг. прошлого века, отражает во многом иные общественно-политические, идеологические, социально-культурные тенденции, нельзя не согласиться с автором в использовании именно этого термина, в современных условиях получающего дополнительную нагрузку: сегодняшний «социальный инфантилизм» молодых людей определяется как

«личностная незрелость человека в сочетании с его эмоционально-волевой незрелостью», «проявляется в разрыве между биологическим и социокультурным взрослением молодого поколения, его адаптации к социальной реальности, характеризуется “сбоем” в процессе социализации и нежеланием человека усваивать новые для него социальные роли, принимать обязательства (стремление к упрощению жизни, максимальному ее облегчению и удобству для себя)» [22].

Неопределенный тип отношений отличается крайне слабыми связями между групповой сплоченностью и референтностью, при этом при проведении процедуры референтометрии можно обнаружить изолированные микрогруппы, демонстрирующие взаимные выборы, либо появление отдельных членов группы, имеющих высокий референтометрический индекс. Данное положение дел нивелирует саму идею референтности как характеристики среды. Показатели связи с типом межличностного поведения стремятся к нулю, что свидетельствует практически об отсутствии каких-либо поведенческих стратегий.

Результаты исследования могут быть востребованы при создании комфортной и безопасной образовательной среды вуза, организации учебного и внеучебного взаимодействия студентов, для понимания ресурсных возможностей референтной группы в становлении и развитии будущего профессионала.

Ссылки:

Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна

Список литературы Типы внутригрупповой референтности в образовательной среде вуза и их характеристика

- Крушельницкая О.Б. Феномен референтности с точки зрения культурно-исторической теории Л.С. Выготского // Культурно-историческая психология. 2014. Т. 10, № 3. С. 30-37

- Щедрина Е.В. Референтность как характеристика системы межличностных отношений // Психологическая теория коллектива / под ред. А.В. Петровского. М., 1979. С. 111-127

- Цит. по: Непочатова М.Н. Референтность как феномен межличностных отношений // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2014. № 7. С. 103-107

- Львов Л.В. Профессиональное развитие личности в референтной учебной группе, формирование учебно-профессиональной компетентности // Психология обучения. 2007. № 5. С. 18-32

- Боричевский В.О. От эталона к референтности // Территория науки. 2007. № 2. С. 264-269