Тканевой ингибитор матриксных металлопротеиназ-1 (TIMP-1) как независимый маркер ишемического ремоделирования миокарда при хронической сердечной недостаточности

Автор: Тепляков Александр Трофимович, Андриянова Анна Владимировна, Пушникова Елена Юрьевна, Суслова Татьяна Евгеньевна, Никонова Елена Сергеевна, Конаков Сергей Николаевич, Родионова Оксана Александровна, Кузнецова Алла Владимировна, Протопопова Наталья Всеволодовна

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.29, 2014 года.

Бесплатный доступ

Установлено, что повышенная экспрессия биомаркеров, отражающих состояние коллагенового матрикса сердечно-сосудистой системы, сопряжена с повышенным риском прогрессирования сердечной недостаточности и высокой смертностью. Цель: оценить диагностическую значимость биомаркера поражения коллагенового матрикса - тканевого ингибитора металлопротеиназ-1 (TIMP-1) у больных с ишемическим и/или постинфарктным ремоделированием миокарда при манифестной хронической сердечной недостаточности (ХСН). Анализировалась диагностическая значимость и прогноз развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий при 6-месячном проспективном наблюдении у пациентов с ХСН II, III, IV ФК по NYHA, рандомизированных в 3 группы: в 1-ю группу (n=18) вошли пациенты с симптомами ХСН II ФК с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) >45%, во 2-ю (n=23) - с ХСН III ФК со сниженной ФВ ЛЖ, в 3-ю группу (n=11) включены пациенты с наиболее тяжелой ХСН IV ФК с ФВ

Биомаркер баланса коллагена, ингибитор матриксных протеиназ-1, ишемическое ремоделирование миокарда, сердечная недостаточность, диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/14919930

IDR: 14919930 | УДК: 616.127-004

Текст научной статьи Тканевой ингибитор матриксных металлопротеиназ-1 (TIMP-1) как независимый маркер ишемического ремоделирования миокарда при хронической сердечной недостаточности

В исследованиях последних лет показано, что матрик-сные металлопротеиназы и их ингибиторы играют важную роль в патогенезе поражения соединительной ткани и ее фиброзирования при разнообразной сердечнососудистой патологии [8]. Установлено, что повышенная экспрессия биомаркеров поражения коллагенового матрикса сердечно-сосудистой системы сопряжена с высоким риском прогрессирования СН и преждевременной смертности [4, 6, 10, 13]. Тканевые ингибиторы матрикс-ных металлопротеиназ являются протеинами, регулирующими баланс коллагена соединительно-тканного матрикса, образуя высокоаффинные необратимые комплексы с металлопротеиназами и тем самым нивелируя патологическое влияние матриксных металлопротеиназ [4, 6, 13]. Тканевой ингибитор матриксных металлопротеиназ-1 (ТIMP-1) относится к сравнительно мало известным и недостаточно изученным биомаркерам патологии сердца. Однако использование его в настоящее время в кардиологической практике для стратификации степени риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий при такой социально значимой патологии, как ИБС, артериальная гипертония (АГ), сахарный диабет (СД) 2-го типа, ХСН, а также для оценки эффективности проводимой целевой патогенетической терапии представляется актуальным и исключительно перспективным [1, 5, 6].

Следует особо подчеркнуть, что в настоящее время еще не определены оптимальные целевые уровни в крови ТIMP-1, на которые следует ориентироваться в ходе длительных проспективных наблюдений пациентов и достигать таковые под влиянием целевой патогенетической терапии. В то же время научно обоснованное определение целевых уровней биомаркеров баланса коллагенового матрикса, играющего важную роль в ишемическом и постинфарктном ремоделировании сердца, в патогенезе СН и тесно коррелирующего с клиническим состоянием пациентов, может позволить надежно контролировать эффективность избранной стратегии патогенетической терапии.

Цель исследования: оценить диагностическую значимость биомаркера поражения коллагенового матрикса – (ТIMP-1) у больных с ишемическим и/или постинфарктным ремоделированием ЛЖ при манифестации ХСН.

Материал и методы

Выполнено 6-месячное проспективное, клинически контролируемое рандомизированное исследование в параллельных группах 52 пациентов (45 мужчин и 7 женщин в возрасте от 42 до 73 лет; средний возраст – 60,7±1,8 лет), обследованных в клинике ФГБУ “НИИ кардиологии”

СО РАМН (Томск). Причиной развития ХСН у пациентов, включенных в данное исследование, являлась ИБС, ассоциированная с ишемической и/или постинфарктной дисфункцией миокарда ЛЖ. Критериями включения в исследование являлись: наличие стабильной стенокардии (безболевой ишемии) и/или перенесенного инфаркта миокарда (ИМ), подтвержденных данными электрокардиограммы (ЭКГ), диагностической селективной коронаро-ангиографии (стенозирующего коронарного атеросклероза); наличие симптомов ХСН II, III и IV ФК по NYHA, подтвержденной диагностикой ишемической и/или постинфарктной дисфункции ЛЖ по данным эхокардиограммы (ЭхоКГ); информированное согласие пациентов на участие в исследовании.

Критериями исключения являлись: острый коронарный синдром, перенесенный ИМ давностью менее 6 мес., декомпенсированный СД, перенесенные нарушения мозгового кровообращения давностью менее 6 мес., желудочковые нарушения ритма сердца высоких градаций по B. Lown; ревматические пороки сердца; тяжелые нарушения функции печени и почек, онкологические заболевания, психические нарушения, препятствующие адекватному контакту с больными в период наблюдения.

Все пациенты, включенные в исследование, получали стандартную медикаментозную терапию в соответствии с Национальными рекомендациями ВНОК и ОССН по диагностике и лечению ХСН (третий пересмотр, 2010) [3]. Медикаментозная терапия включала применение иАПФ/АРА, β -адреноблокаторов, при необходимости антагонистов альдостерона, диуретиков, сердечных гликозидов, дезагрегантов и/или антикоагулянтов.

Пациенты, включенные в исследование, были рандомизированы в три группы в зависимости от клинических особенностей течения и тяжести ФК ХСН. В 1-ю группу (n=18) вошли больные с умеренно выраженной ХСН II ФК (по NYHA) при минимально нарушенной инотропной функции ЛЖ с ФВ в среднем – 46%, во 2-й группе (n=23) преобладали больные с выраженной ишемической и постинфарктной дисфункцией ЛЖ после перенесенного Q-образующего ИМ (Q-ИМ) с манифестной ХСН III ФК и низкой ФВ ЛЖ – 33,5%, в 3-ю группу (n=11) вошли больные с наиболее тяжелой ХСН IV ФК при ФВ ЛЖ 32,5%.

В процессе проспективного наблюдения регистрировалась частота первичной конечной точки: случаи смерти от сердечно-сосудистых причин и комбинированной вторичной (дериватной) конечной точки, связанной с развитием повторных нефатальных ИМ, мозговых инсультов, прогрессированием СН, эпизодов перенесенного стентирования коронарных артерий (КА) и аортокоронарного шунтирования (АКШ).

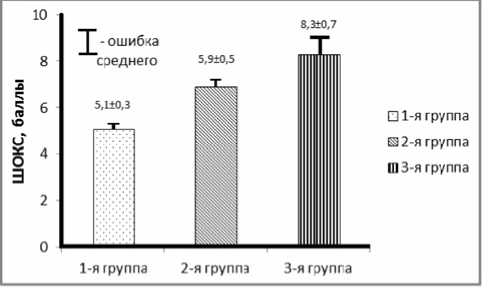

Анализ клинической симптоматики ХСН проводился по шкале оценки клинического состояния (ШОКС; мо-

Рис. 1. Клиническое состояние по ШОКС у пациентов с ХСН II, III, IV ФК по NYHA

дификация В.Ю. Мареева, 2000), рисунок 1.

Исходно и через 6 мес. наблюдения исследовалось состояние внутрисердечной гемодинамики с оценкой структурно-функционального состояния сердца посредством стандартной ЭхоКГ на приборе Phillips HD 15. Определяли конечно-систолический (КСР, см) и конечнодиастолический (КДР, см) размеры ЛЖ, конечно-систолический (КСО, мл) и конечно-диастолический (КСО, мл) объемы ЛЖ с расчетом ФВ ЛЖ по методу Simpson; определялась толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП, мм), толщина задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ, мм), размеры левого предсердия (ЛП, мм), масса миокарда ЛЖ (ММ ЛЖ, г), индекс массы миокарда (ИММ ЛЖ), структуры сердца визуализировались при В- и М-сканировании по общепринятой методике. Сохраненную систолическую функцию ЛЖ считали при ФВ ЛЖ ≥ 45%; к критериям гипертрофии ЛЖ относили ИММ ЛЖ>125 г/м2 для мужчин и >110 г/м2 для женщин в соответствии с Рекомендациями Европейского общества кардиологов (2008).

Физическая толерантность пациентов оценивалась посредством пороговой ве-лоэргометрии на велоэргометре Ergometrics 900 (Elema, Германия), а также с использованием теста 6-минутной ходьбы.

Определение тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ-1 осуществляли методом твердофазного иммуно-ферментного анализа (“eBioscience”, USA).

Критерием субклинического поражения коллагенового матрикса сердца считали уровень TIMP-1 в крови ≥ 138 нг/мл [1].

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием программы STATISTICA 6.0 (Statsoft Ins., USA). Непрерывные переменные представляли в виде М±m или Медианы, верхнего и нижнего квартилей (Ме [LQ и UQ]). Для определения статистической значимости различий непрерывных величин в зависимости от параметров распределения использовались непарный t-критерий Стьюдента или U-критерий Манна–Уитни. Анализ взаимосвязей между переменными проводили на основе ранговых коэффициентов корреляции Спирмена. Учитывая асимметричный характер распределения показателей TIMP-1 при корреляционном анализе, его преобразовывали в натуральные log. При исследовании взаимосвязей статистически значимыми считали отличия при вероятности ошибки заключения р<0,05.

Результаты

Клинико-демографическая характеристика исследованных больных ХСН представлена в таблице 1.

Основной причиной развития ХСН у больных в данном исследовании, как указывалось выше, являлась ИБС. АГ II ст. сопутствовала ИБС у подавляющего большинства (85,3%). Постинфарктный кардиосклероз диагностировался у 83–85 больных 1–3-й групп. Постинфарктная аневризма ЛЖ после перенесенного Q-ИМ диагностировалась у 1/3 обследованных. Постоянная форма фибрилляции предсердий регистрировалась только во 2 и 3-й группах. Компенсированный СД 2-го типа регистрировался у 3 (8,7%) пациентов 1 и 2-й групп. Коронарную реваскуляризацию посредством АКШ или эндоваскулярного стентирования перенесли давностью 6–36 мес. со-

Таблица 1

Клинико-демографическая характеристика обследованных больных с ИБС и ХСН по группам (n=52)

|

Показатели |

1-я группа (n=18) |

2-я группа (n=23) |

3-я группа (n=11) |

p 1-3 |

|

Возраст, годы |

61,0±1,9 |

61,1±1,3 |

59,3±2,3 |

Нд |

|

Мужчины, n |

13 (72,2%) |

21 (91,3%) |

11 (100%) |

Нд |

|

ИМТ, кг/м2 |

29,8±1,42 |

28,4±0,78 |

29±1,9 |

Нд |

|

Длительность ИБС, годы Ме [LQ; ИQ] |

5,6 [1,25-10] |

9 [3-15] |

12[2-22] |

0,001 |

|

ФК стенокардии, Ме [LQ; ИQ] |

2,5 [2-3] |

3 [3-3] |

3,5 [3-4] |

Нд |

|

АГ, n |

13 (72%) |

19 (82,6%) |

9 (82%) |

0,001 |

|

СД 2-го типа, n |

3 (16,7%) |

2 (8,7%) |

- |

Нд |

|

Перенесенное АКШ, n |

4 (22,2%) |

12 (52,3%) |

6 (55%) |

Нд |

|

Перенесенное эндоваскулярное стентирование, n |

9 (50%) |

8 (35%) |

7 (63,6%) |

Нд |

|

Перенесенный первичный ИМ, n |

15 (83%) |

20 (87%) |

9 (82%) |

Нд |

|

Перенесенный повторный ИМ, n ХСН (NYHA) |

5 (28%) |

8 (35%) |

3 (27,3%) |

Нд |

|

II ФК, % |

12 (67%) |

0 |

0 |

<0,05 |

|

III ФК, % |

6 (33%) |

23 (100%) |

1 (9%) |

<0,05 |

|

IV ФК, % |

0 |

0 |

10 (91)% |

<0,05 |

|

САД, мм рт. ст. |

119±2,2 |

122±2,1 |

118±7 |

Нд |

|

ДАД, мм рт. ст. |

79,1±2,2 |

82,6±2 |

81,7±4,5 |

Нд |

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; ИБС – ишемическая болезнь сердца; АГ – артериальная гипертония; СД – сахарный диабет; АКШ – аортокоронарное шунтирование; САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление.

ответственно 22 (42,3%) и 24 (46,2%) человека. Диагностическая селективная коронароангиография проведена у всех пациентов. Оценивали количество и характер атеросклеротического поражения КА, локализацию и протяженность стенозов, а также максимальный процент стенозирования нативных КА и аортокоронарных шунтов. В 1-й группе атеросклеротическое поражение КА проявилось стенозирующим атеросклерозом ≥ 50% в основном в пределах одной КА, во 2-й группе диагностировалось гемодинамически значимое ( ≥ 75%) поражение двух или трех КА, в 3-й группе диагностировался наиболее тяжелый коронарный атеросклероз с поражением трех КА.

В исследование включали пациентов, клиническое состояние которых сохранялось стабильным в течение 2–3 недель на постоянной базовой терапии, включавшей иАПФ/АРА, β -адреноблокаторы, диуретики, при необходимости дигоксин, блокаторы рецепторов альдостерона, дезагреганты или антикоагулянты, согласно рекомендациям ВНОК и ОССН по диагностике и лечению ХСН.

За указанный период наблюдения умерли 2 пациента (по одному пациенту во 2 и 3-й группах) в результате прогрессирования ХСН.

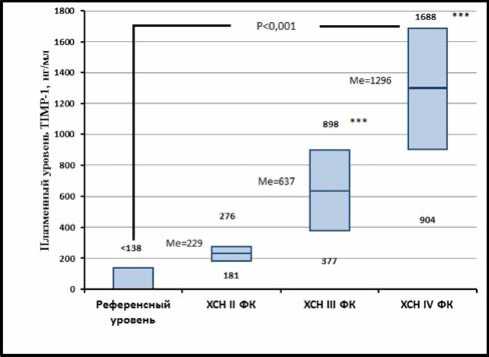

У больных 1-й группы ФК ХСН колебался от 2 до 3, в среднем составив 2,5, ФВ ЛЖ варьировала в пределах 30–62% (в среднем составив 46%), дистанция теста 6-мин ходьбы была в пределах 320–420 м (в среднем 310±21,9 м), клиническое состояние по ШОКС оценивалось от 5 до 6 баллов (в среднем 5,5 балла). Уровень TIMP-1 в крови выходил за границы референсных значений субклинического поражения сердца (138 нг/мл). Медиана и интерквартильный (LQ-UQ) размах TIMP-1 составили 228,5 (181–275,9 нг/мл), таблица 2.

У пациентов 2-й группы манифестировала ХСН III ФК по NYHA с выраженной ишемической и/или постинфарктной дисфункцией ЛЖ и сниженной ФВ ЛЖ – 33,5%. Ремоделирование проявлялось по данным ЭхоКГ явным увеличением на 13,7% КДО – до 190 мл (130–250), на 19,3% (р<0,001) КСО – до 130 мл (79–181); диастолическая дисфункция характеризовалась снижением (р=0,001) показателя Е/А до 0,77±0,03 на фоне гипертрофии миокарда. Этому сопутствовала низкая физическая толерантность – 37 Вт по данным велоэргометрии. Клиническое состояние по шкале ШОКС оценивалось медианой 7,5 (6– 9 баллов). Уровень TIMP-1 оказался высоко достоверно (р=0,001) повышенным – 637,2 (376,6–897,8) нг/мл, превышая таковой в 2,7 раза в 1-й группе, что отражало степень фиброза миокарда (рис. 2).

В 3-й группе больных с наиболее тяжелым клиническим течением ХСН IV ФК диагностировалась выраженная ишемическая дисфункция миокарда ЛЖ с низкой ФВ ЛЖ – 32,5%, при этом уровень TIMP-1 в крови в 3-й группе в два с лишним раза превышал таковой во 2-й группе и почти в 6 раз – в 1-й группе, составив 1295,8 (903,6–1687,9) нг/мл.

Как указывалось выше, за период наблюдения один пациент этой группы умер в связи с декомпенсацией ХСН. У него диагностировалась явно повышенная экспрессия

Рис. 2. Изменение уровней TIMP-1 в крови в зависимости от тяжести течения ХСН по NYHA: *** – достоверность изменений TIMP-1 во 2-й группе в сравнении с 1 и 3-й группами

TIMP-1 – 1295,8 нг/мл.

В 3-й группе определялось наихудшее клиническое течение ХСН по шкале ШОКС – 9,5 (8–11) баллов. Физическая толерантность по тесту 6-минутной ходьбы составила всего 155 (95–215) м.

Следовательно, анализ полученных данных свидетельствовал о том, что наиболее значимому повышению уровня TIMP-1 сопутствовало развитие тяжелой ишемической и/или постинфарктной дисфункции миокарда ЛЖ на фоне ХСН III-IV ФК.

У пациентов 1-й группы с умеренными клиническими проявлениями ХСН – II ФК на фоне ишемического ремоделирования сердца диагностировалась повышенная на 66,7% (р=0,001) экспрессия TIMP-1 по сравнению с референсными значениями, что отражало развитие нарушений метаболизма экстрацеллюлярного матрикса.

Анализ корреляционной взаимосвязи по Спирмену между уровнем TIMP-1 с ФК ХСН и основными структурно-функциональными параметрами внутрисердечной гемодинамики и ремоделирования ишемизированного миокарда ЛЖ при построении прогностической модели показал, что у больных 1-й группы умеренную по тесноте корреляцию проявил показатель Е/А (r=0,34; р=0,50), отражающий диастолическую дисфункцию ЛЖ; менее тесной оказалась корреляция TIMP-1 с ФК ХСН (r=0,23; р=0,10) и ФВ ЛЖ (r=–0,20; р=0,50), таблица 3.

Корреляционные взаимосвязи исследуемых показате-

Таблица

Сравнительная характеристика показателей внутрисердечной гемодинамики и уровней TIMP-1 в крови у больных ХСН II-IV ФК по NYHA (Ме [LQ; ИQ])

Показатели

КСО, мл КДО, мл ФВ ЛЖ, % TIMP-1, нг/мл

|

Референсные значения |

1-я группа ХСН II ФК (n=18) |

2-я группа ХСН III ФК (n=23) |

3-я группа ХСН IV ФК (n=11) |

p 1-3 |

|

45–75 |

109 [44–173] |

130 [79–181] |

138 [101–174] |

Нд |

|

110–145 |

167 [105–229] |

190 [130–250] |

202 [160–245] |

0,05 |

|

45–65 |

46 [30–67] |

33,5 [23–44] |

32,5 [25–40] |

0,05 |

|

<138 |

234±5,4 |

638±27,7 |

1184±86,2 |

0,001 |

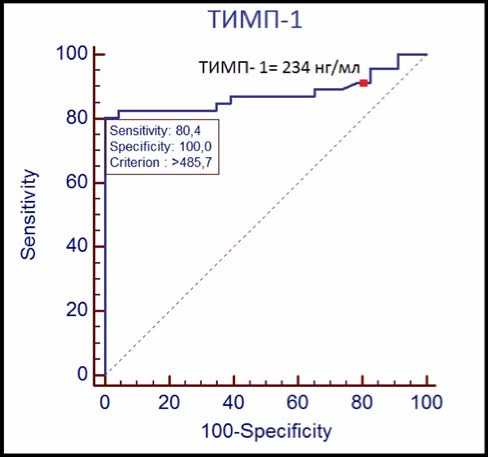

Рис. 3. ROC-анализ. Определение чувствительности и специфичности разных концентраций в крови ТИМП-1 для прогнозирования течения ХСН. Выполненный ROC-анализ показал, что, если принять за cut off уровень в крови ТИМП-1, равный 234 нг/мл, то чувствительность данного критерия составит 84%, специфичность – 24%, при величине критерия >485,7 нг/мл специфичность теста возрастает до 100% при чувствительности 80,4% лей у больных 2-й группы с манифестной ХСН показали, что наиболее тесно TIMP-1 отрицательно коррелировал с ФВ ЛЖ (r=–0,40; р=0,07), с КСО (r=0,39; р=0,06), Е/А (r=0,38; р=0,30), менее тесной оказалась корреляция с ФК ХСН (r=0,33; р=0,30).

У больных 3-й группы наиболее тяжелому (IV ФК по NYHA) течению ХСН сопутствовала высокая экспрессия TIMP-1, наиболее тесно, отрицательно коррелировавшая с ФВ ЛЖ (r =–0,41; р=0,05).

Детальный анализ корреляционной взаимосвязи биомаркера повреждения коллагенового матрикса TIMP-1 с параметрами ишемического ремоделирования ЛЖ продемонстрировал возрастание степени риска развития

Таблица 3

Корреляционная взаимосвязь TIMP-1 с показателями внутрисердечной гемодинамики у больных с ХСН II, III и IV ФК по NYHA

|

Показатели |

Коэффициент ранговой корреляции по Спирмену |

||

|

1-я группа ХСН II ФК (n=18) |

2-я группа ХСН III ФК (n=23) |

3-я группа ХСН IV ФК (n=11) |

|

|

ФК ХСН по NYHA |

0,23 (р=0,10) |

0,33 (р=0,30) |

0,31 (р=0,30) |

|

КСО |

0,22 (р=0,22) |

0,39 (р=0,06) |

0,41 (р=0,05) |

|

КДО |

0,11 (р=0,50) |

0,32 (р=0,05) |

0,33 (р=0,05) |

|

ФВ ЛЖ |

-0,20 (р=0,50) |

-0,40 (р=0,07) |

0,43 (р=0,05) |

|

ИММ ЛЖ |

0,10 (р=0,60) |

0,23 (р=0,30) |

0,30 (р=0,50) |

|

Е/А |

0,34 (р=0,50) |

0,38 (р=0,30) |

0,30 (р=0,50) |

Примечание: Е/А – показатель, отражающий диастолическую дисфункцию ЛЖ.

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и прогрессирование ХСН при уровне TIMP-1 выше 228,5 нг/мл (рис. 3).

По мнению авторитетных кардиологов, определение ФК ХСН весьма субъективно отражает “клинические представления врача об общей тяжести пациента”, в связи с этим важным представляется установленное нами влияние на прогноз жизнедеятельности пациентов с ХСН такого показателя метаболизма коллагенового матрикса, как TIMP-1.

Выполненный ROC-анализ показал, что если принять за сut off уровень TIMP-1, равный 234 нг/мл, то чувствительность данного критерия составит 84%, если же величину сut off уровня в крови TIMP-1 повышали до 485,7 нг/мл, специфичность критерия возрастала до 100%.

В результате проведенного анализа установлены важные в практическом отношении данные о большей частоте развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий с учетом кумулятивных влияний факторов риска ФК ХСН, степени выраженности ишемической дисфункции миокарда со снижением ФВ ЛЖ, а также негативное влияние повышенной экспрессии биомаркера повреждения коллагенового матрикса сердца TIMP-1.

Обсуждение

В представленном исследовании TIMP-1 характеризуется как ранний биомаркер баланса коллагена при развитии ишемического и/или постинфарктного ремоделирования сердца и независимым предиктором неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у больных ИБС, отягощенной ХСН. По данным литературы, примерно у каждого второго пациента с ХСН диагностируется нормальная инотропная функция ЛЖ [4]. Патогенетической основой развития СН в таких случаях является диастолическая дисфункция сердца с неуклонным возрастанием давления наполнения ЛЖ за счет снижения эластичности (податливости) миокарда вследствие его фиброза, обусловленного увеличением массы волокон коллагена.

Как известно, матриксные металлопротеиназы (ММР) участвуют в ферментативном расщеплении коллагена. Им противодействуют ингибиторы ММР, которые связывают ММР, образуя высокоаффинные необратимые комплексы и, тем самым, замедляют расщепление коллагена. Согласно современным представлениям, при фиброзе тканей уровень ММР снижается, а уровень ингибиторов возрастает. При разрушении коллагена, наоборот, содержание ММР увеличивается, а ингибиторов – снижается [6, 8, 10, 13]. Вместе с тем предикторная значимость уровней в крови TIMP-1 в прогнозировании ближайшего или отдаленного риска развития неблагоприятных сердечнососудистых событий пока не определена.

В ряде исследований показано, что активность TIMP-1 является маркером баланса коллагена не только при сердечно-сосудистой патологии (в частности при ИБС, АГ, ХСН), но и универсальным маркером фиброза экстрацеллюлярного матрикса различных органов (например, почек) [1, 2, 4, 9]. Установлено, что у больных, перенесших ИМ, повышенный сывороточный уровень TIMP-1 ассоциируется с возрастанием на 39% риска сердечно- сосудистых осложнений [11].

На основании ряда исследований показано, что маркеры баланса коллагена у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует рассматривать как потенциальную мишень для терапевтического воздействия [1, 4, 6, 12]. В субанализе исследования ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial) было обнаружено увеличение TIMP-1 и снижение уровней ММР на фоне назначения иАПФ [14]. Исследование блокатора АТ1–ре-цепторов АII кандесартана в комбинации со спиронолактоном на баланс коллагена у больных ХСН выявило реверсию фиброза миокарда со снижением уровня TIMP-1 на 16%, влияние же на уровень ММР было незначительным [4].

Проведенное нами исследование выявило, что сывороточный уровень TIMP-1 коррелирует в определенной мере с величиной сниженной ФВ ЛЖ в группах, отражающей тяжесть ХСН. Учитывая биологическую роль ММР и TIMP-1, можно полагать, что дисбаланс в этой системе ведет к нарушению структуры экстрацеллюлярного матрикса миокарда, способствуя тем самым ремоделированию сердца и фиброзу миокарда. Подтверждением этому служит установленная нами умеренная теснота корреляционной взаимосвязи КДО ЛЖ и TIMP-1 (r=0,32 и 0,33; р<0,05), КСО и TIMP-1 (r=0,39 и 0,41; р=0,05) и достаточно выраженная теснота отрицательной корреляционной связи между TIMP-1 и ФВ ЛЖ (r=–0,40 и 0,43; р=0,05) у пациентов 2 и 3-й групп с манифестной ХСН III-IV ФК. У пациентов 1-й группы со IIФК ХСН выявлялась более слабая корреляционная связь TIMP-1 и ФВ ЛЖ (r=–0,40; р=0,07). Установленный нами факт существования более тесной корреляционной взаимосвязи TIMP-1 и КСО у пациентов со сниженной ФВ ЛЖ отражает развитие ишемического ремоделирования сердца с неуклонным прогрессированием фиброза миокарда ЛЖ.

Таким образом, анализ полученных данных позволяет заключить, что повышенная экспрессия TIMP-1 отражает тяжесть и особенности течения ХСН, обусловленной ишемической и/или постинфарктной дисфункцией миокарда с фиброзом ЛЖ. Учитывая биологическую роль ММР и TIMP-1, можно предположить, что дисбаланс в этой системе способен вызывать структурно-функциональные нарушения экстрацеллюлярного матрикса миокарда, индуцируя его патологическое ремоделирование, фиброз и СН [2, 5, 6, 7]. Можно также предположить, что повышенная экспрессия TIMP-1 отражает тяжесть эндотелиальной дисфункции с избыточной активацией РААС и выраженным иммунным воспалительным ответом.

Проведенное исследование показало, что скрининг уровня в крови TIMP-1 в качестве независимого маркера тяжести и особенностей течения СН в дополнение к объективным клиническим критериям ХСН позволяет стратифицировать степень риска неблагоприятного течения ИБС у больных, перенесших ИМ, и выделить особые когорты пациентов с повышенным риском для целевого более интенсивного наблюдения и осуществления более агрессивной стратегии патогенетической терапии. Более того, результаты настоящего исследования продемонстрировали важный в практическом отношении факт, согласно которому дисбаланс ММР/TIMP-1, отражающий состояние метаболизма коллагенового матрикса, следует рассматривать как потенциальную мишень для целевых терапевтических воздействий при разнообразной сердечно-сосудистой патологии.

Существующие разногласия относительно результатов исследований, проведенных различными авторами с использованием разных популяционных выборок, в отношении оценки взаимосвязей нарушений баланса ММР/ TIMP-1 с развитием сердечно-сосудистой патологии, являются хорошей базовой основой для дальнейшего изучения диагностических и прогностических возможностей таковых в клинической практике.

Список литературы Тканевой ингибитор матриксных металлопротеиназ-1 (TIMP-1) как независимый маркер ишемического ремоделирования миокарда при хронической сердечной недостаточности

- Бушмакина А.В., Козиолова Н.А., Ковалевская Н.А. и др. Новый способ диагностики раннего субклинического поражения почек у больных гипертонической болезнью и возможности его коррекции в зависимости от тактики и выбора антигипертензивной терапии//Артериальная гипертензия. -2012. -Т. 18, № 1. -С. 37-44.

- Егорова Е.Н., Мазур В.В., Калинкин М.Н., Мазур Е.С. Взаимосвязь эндотоксемии, факторов системного воспаления и компонентов системы матриксных металлопротеиназ -тканевых ингибиторов металлопротеиназ при ХСН//Сердечная недостаточность. -2012. -Т. 72, № 4. -С. 233-236.

- Национальные рекомендации ВНОК и ОССН по диагностике и лечению ХСН (третий пересмотр, 2010). -М., 2010. -112 с.

- Свирида О.Н., Овчинников А.Г., Агеев Ф.Т. Влияние кандесартана и его комбинации со спиронолактоном на диастолическую функцию левого желудочка и содержание биохимических маркеров баланса коллагена у пациентов с ХСН и сохраненной систолической функцией левого желудочка//Сердечная недостаточность. -2010. -Т. 61, № 5. -С. 263-275.

- Рябов В.В., Шурупов В.С., Суслова Т.Е., Марков В.А. Характеристика ригидности магистральных артерий у больных хронической сердечной недостаточностью при сохраненной систолической функции сердца после инфаркта миокарда//Сибирский медицинский журнал (Томск). -2011. -№ 4, вып. 1. -С. 46-51.

- Соломахина Н.И., Беленков Ю.Н. Прогностическое значение тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ-(TIMP-1) у больных ХСН//Сердечная недостаточность. -2010. -Т. 61, № 5. -С. 281-284.

- Тепляков А.Т. Хроническая сердечная недостаточность. Цитокиновая экспрессия, иммунная активация и защита органов-мишеней. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. -294 с.

- Blankenberg S., Rupprecht H.J., Poirier O. et al. Plasma concentrations and genetic variation of matrix metalloproteinase-9 and prognosis of patients with cardiovascular disease//Circulation. -2003. -Vol. 107(12). -P. 1579-1585.

- Castro M.M., Rizzi E., Prado C.M. et al. Imbalance between matrix metalloproteinase and tissue inhibitor of metalloproteinases in hypertensive vascular remodeling//Matrix Biol. -2010. -Vol. 29(3). -P. 194-201.

- Cavusoglu E., Ruwende C., Chopra V. et al. Tissue inhibitor of metalloproteinase-1 (TIMP-1) is an independent predictor of all-cause mortality, cardiac and myocardial infarction//Am. Heart J. -2006. -Vol. 151(5). -P. 1101e1101-1101e1108.

- Kelly D., Sguire J.B., Khan S.Q. et al. Usefulness of plasma tissue inhibitor of metalloproteinases as markers of prognosis after acute myocardial infarction//Am. J. Cardiol. -2010. -Vol. 106(4). -P. 477-482.

- Lim C.S., Shalhaub J., Gohel M.S. et al. Matrix metalloproteinase in vascular disease -a potential therapeutic target?//Cur. Vasc. Pharmacol. -2010. -Vol. 8(1). -P. 75-85.

- Lubos E., Schnabel R., Rupprecht H.J. et al. Prognostic value of tissue inhibitor of metalloproteinase-1 for cardiovascular death among patients with cardiovascular disease: results from the atherogene study//Eur. Heart J. -2006. -Vol. 27(2). -P. 150156.

- Tayebjee M.H., Nadar S., Blann A.D. et al. Matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of metalloproteinase-1 in hypertension and their relationship to cardiovascular risk and treatment: a substudy of the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT)//Am. J. Hypertens. -2004. -Vol. 17(9). -P. 764-769.