Тканые, вязаные и плетеные изделия XVII-XVIII веков из Тарской крепости

Автор: Глушкова Т.Н., Сенюрина Ю.А., Татауров С.Ф., Тихонов С.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

При раскопках Тарской крепости, ведущихся с 2009 г., в слоях XVII-XVIII вв. на глубине ок. 2,5-4,0 м были обнаружены остатки жилых и хозяйственных деревянных построек, множество предметов из органических материалов: кожаная обувь, деревянные шахматные фигурки, детские игрушки, остатки посуды из бересты и дерева, мутовки, поплавки из сосновой коры и бересты. Интересны тканые, вязаные и плетеные изделия из растительных волокон и конского волоса. Их можно разделить на несколько групп: ткани полотняного переплетения, саржевого плетения (в т.ч. с репсовым эффектом), веревки и шнуры, емкости для хранения сухих веществ. Изучение этих предметов позволило рассмотреть технологию их изготовления, соотнести их с подобными находками из других археологических памятников Западной Сибири, определить условия, в которых производили изделия, а также сделать выводы об уровне мастерства ткачих. Текстиль, найденный в раскопах, разнообразен и по характеристикам, и по происхождению. Это может говорить о разных центрах производства тканей. Поэтому логичен вывод, что часть текстиля, по всей видимости, высокого качества, была привозной. Производство грубых тканей было, вероятнее всего, местным. Интересно, что технология изготовления таких материалов хорошо известна в других районах Сибири. Ткани мануфактурного производства поступали сюда из европейской части России. Выращивание технических культур, прежде всего льна, способствовало развитию местного ткачества. Результаты исследований позволяют отчасти конкретизировать данные исторических источников о местном производстве текстиля и привозных тканях в Таре XVII-XVIII вв.

Тарская крепость, полотно, сукно, саржа, репс, веревки, жгуты, технологические характеристики текстиля

Короткий адрес: https://sciup.org/145145777

IDR: 145145777 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.3.093-100

Текст научной статьи Тканые, вязаные и плетеные изделия XVII-XVIII веков из Тарской крепости

Одно из направлений исследований культуры человека по археологическим и этнографическим материалам – изучение одежды и тканей, из которых ее изготавливали. Об интересе исследователей к этой теме свидетельствуют материалы Североевропейского симпозиума по археологическим тканям (North European Symposium for Archaeological Textiles – NESAT). С 1981 по 2014 г. было проведено 12 научных форумов. Последний состоялся в Австрии в 2014 г. Ученые Университета Копенгагена издают «Обозрение археологического текстиля» («Archaeological Textiles Review»). К 2015 г. вышло 57 номеров. Отечественные исследователи не так интенсивно занимаются изучением тканей с археологических памятников. Как примеры приведем секцию «Проблемы изучения и реконструкции костюма традиционных культур» в рамках прошедшего в 2010 г. в Казани симпозиума «Интеграция археологических и этнографических исследований» [2010, с. 253–462], а также докторскую диссертацию Т.Н. Глушковой [2004]. Изучение данной темы способствует определению статуса человека, использовавшего те или иные виды тканей, технологии их изготовления, региональных особенностей, выявлению торговых связей и многих других аспектов.

К сожалению, ткани в археологических материалах встречаются не так часто. Однако в ходе раскопок Тарской крепости были найдены многочисленные тканые, вязаные или плетеные изделия из растительных волокон, шерсти домашних животных, конского волоса. Сохранность образцов довольно хорошая, что и позволило провести их анализ.

Тарская крепость как объект археологических исследований

С 2005 г. Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН проводит раскопки Тарской крепости (основана в 1594 г.). Раскопана одна из крепостных башен – Княжья (XVII – начало XVIII в.), часть усадьбы в острожной части города (середина XVIII – начало XIX в.), придел Никольского собора (освящен в 1774 г.), завершены работы по исследованию усадьбы богатого горожанина (начало – середина XVII в.). В Таре сохранился культурный слой толщиной до 4 м. В связи с тем что во время многочисленных осад крепости кочевниками ее жители вынуждены были держать внутри стен большое количество лошадей, сформировался слой навоза. Это способствовало сохранению изделий из органических материалов: оснований деревянных жилых и хозяйственных сооружений, настилов на улицах, фрагментов оград, а также предметов из дерева, коры, бересты, кожи, ткани, вязаных и плетеных изделий. Результаты исследований Тарской крепости отражены в трех монографиях [Адаптация…, 2014; Тара…, 2014; Храмы…, 2014].

Сведения письменных источников

Помимо археологических материалов, были изучены исторические сведения по ткачеству и торговле тканями в Таре. С момента основания до конца XIX в. здесь не было предприятий, которые бы занимались производством тканей, поскольку город долгое время являлся военно-административным центром, а ремесленное производство в нем было развито слабо. Так, в 1625 г. в Таре насчитывалось всего 10 ремесленников. Их малое число обусловлено тем, что практически все мужчины города относились к служебному сословию. Кроме того, полувоенное положение Тарской крепости на протяжении XVII в. диктовало развитие ремесел, связанных с военным делом (ремонт оружия, изготовление сбруи для лошадей, строительство и починка оборонительных сооружений и т.д.) [Татауров, 2014].

В начале XVIII в. в Таре появились портные. Так, в 1720 г. здесь было 113 ремесленников, в т.ч. восемь портных и шесть шапочников. К 1763 г. портных стало уже 49. В 1753 г. была основана шляпная фабрика тарского купца Василия Медовщикова, изготовлявшая поярковые и простые шерстяные шляпы. Но в 1773 г. она сгорела [Тара…, 2014, с. 101–103].

В конце XVIII – XIX в. в Тарском уезде развивались отрасли сельского хозяйства, связанные с производством сырья для ткачества, а затем собственно ткачество. Практически во всех деревнях уезда отмечено изготовление холста, веревок, ниток, скатертей и полотенец. Такие же изделия делали и татары [Там же, с. 133].

Иная ситуация наблюдается с шерстяными вязаными изделиями и предметами из войлока. С момента основания города его жители разводили овец, поэтому шерсти всегда было много, и вся шерстяная одежда горожан была самодельной. Среди населения Бу- харской слободы (основана в начале XVII в.) в Таре имелись мастера по изготовлению войлока. Поскольку в перечне завозимых бухарцами из Средней Азии товаров войлок и шерстяные ткани не значатся, можно предположить, что, вероятнее всего, их привозили в Тару в качестве подарков, вместе с другим скарбом переселенцев, а также изготавливали на месте.

Первые полтора столетия существования Тары (примерно до 40-х гг. XVIII в.) служилое население не имело форменной одежды, поэтому нельзя определенно говорить о комплексе тканей, которые шли на ее изготовление. Пешие казаки и стрельцы одевались как могли. Поэтому государственных поставок тканей и одежды в Тару не было. Только к середине XVIII в. тарский гарнизон стали постепенно переодевать в форму.

Одежду и покрова по государственной линии в Таре получала лишь церковь. Так, после пожара Пятницкого храма в 1631 г. [Строгова, Татауров, 2012] были доставлены «ризы дороги, зелены оплечье, бар-хот рытой по чревчатой земле, шолк чорной, патрахль да поручи того ж бархату, пуговицы серебряные, двои ризы миткалиные, оплечья бархатные цветные, две па-трахели да двои поручи тот же бархат, стихарь подризной миткалной, оплечье бархатное цветное, два стихаря подризных полотняных, оплечье полубархатное, да три пояса тканы украшены шолк черевчат да зеленой с кистями, два пояса нитяных тканых... с кистями, да на трои сосуды покровцы и воздухи, и у них посеред камка кизилбашская, а около камка дамаска лазорева, да двои покровцы и воздухи камки кизыл-башския, да на три престола на срачицы тридцать три аршина холсту, да на три индиктии десять аршин с четью бархаты цветной, да двадцать шесть аршин крашенины лазоревой, да на три литона и на индиктии на кресты четыре аршина без чети миткаля» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 31. Л. 181).

Тара являлась крупным транзитным пунктом в торговле с Китаем и государствами Средней Азии. Купцы везли сюда ткани, в т.ч. среднеазиатский и китайский шелк, на который имелся постоянный спрос. При раскопках татарских могильников XVII–XVIII вв. находки из этих тканей обычное явление [Татауров, Тихонов, 1996]. С развитием торговли к середине XVII в. тарский рынок стал ориентироваться на готовые изделия: порох, сукно, бумагу, медную проволоку, топоры, серпы, иглы, зеркала и др. Номенклатура русских товаров была представлена широким ассортиментом тканей, одежды, предметов домашнего хозяйства и пр. Большая часть этих товаров была промышленного производства [Башкатова, 1994].

Судя по письменным источникам, практически все ткани, найденные в культурных горизонтах XVI–XVIII вв., можно разделить на две категории: привезенные либо изготовленные в домашних условиях.

Коллекция образцов тканых, вязаных, плетеных и витых изделий из Тары

Образцы были получены при изучении усадьбы богатого горожанина. Находки залегали на глубине ок. 3 м от дневной поверхности (4-й и 5-й строительные горизонты, не позднее начала XVIII в.) в межжилищном пространстве. Дело в том, что все исследованные строительные комплексы усадьбы пострадали в ходе пожаров и вещи из органических материалов в них не сохранились. Зато пространство между объектами, особенно если по нему проходила дорога, в период его функционирования, как правило, было грязным и сырым. Поэтому вне жилых объектов сохранило сь большое количество вещей из органических материалов. Особенностью этих предметов является то, что они были выброшены. Однако их вполне можно рассматривать как источник для изучения и описания текстильных образцов. Всего изучено 68 экз.: 31 – тканые, 7 – вязаные, 30 – плетеные и витые. В лаборатории исторических исследований Сургутского государственного педагогического университета было проведено технологическое исследование фрагментов текстиля (визуальный осмотр, материаловедческий и структурный анализ образцов, поиск технологических аналогий, реконструкция способов изготовления текстиля) по отработанной методике [Методика..., 2011]. Все текстильные материалы разделены на четыре категории.

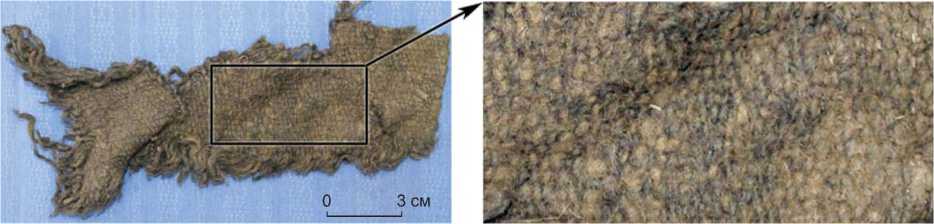

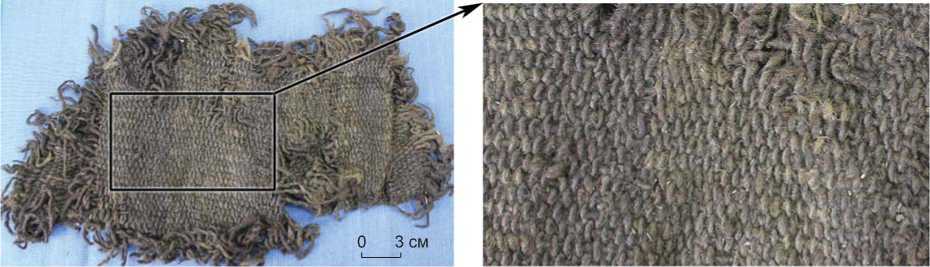

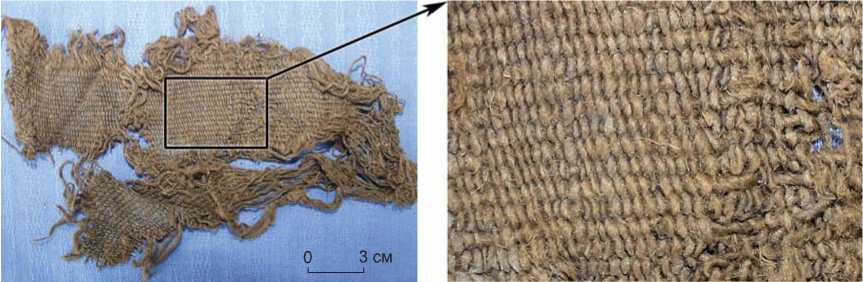

Тканые материалы. Представлены шерстяные ткани полотняного (рис. 1, 2) и саржевого (рис. 3) переплетения. Последние преобладают. Все образцы саржевых тканей (равносторонняя саржа 2/2) в основе и утке имеют одинаковые нити (Z-кручение) тониной 0,8–1,0 мм и стабильную плотность от 7–8 до 10–11 нитей на 1 см. Эти ткани изготовлены из шерсти естественного цвета.

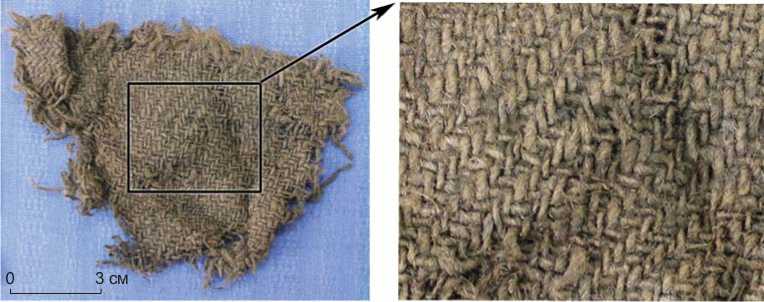

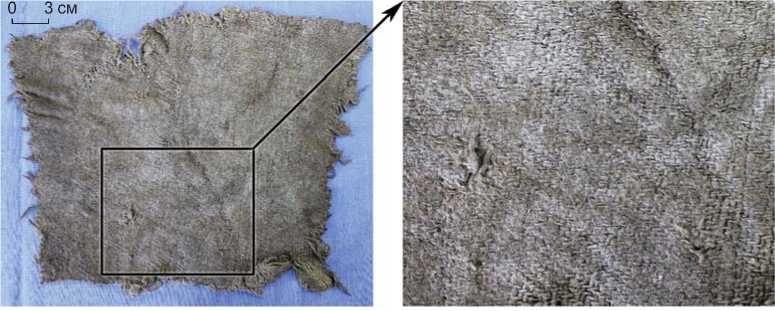

Среди шерстяных тканей полотняного переплетения встречается текстиль с тонкими и однородными нитями, который имеет признаки структуры, связанной с технологией производства сукна (рис. 4), когда в основе и утке используются разнонаправленно скрученные нити (Z/S). Часть образцов с такой структурой сделана из толстых грубых нитей домашнего изготовления. Однако имеются совсем простые ткани с одинаковыми нитями Z-крутки в основе и утке. Один фрагмент соткан из тонких ровных нитей S-крутки, образующих плотное и тонкое полотно. Имеется также образец полотняного переплетения с репсовым эффектом (рис. 5): нити в основе и утке одинаковые, но плотность по одной структуре выше, чем по другой.

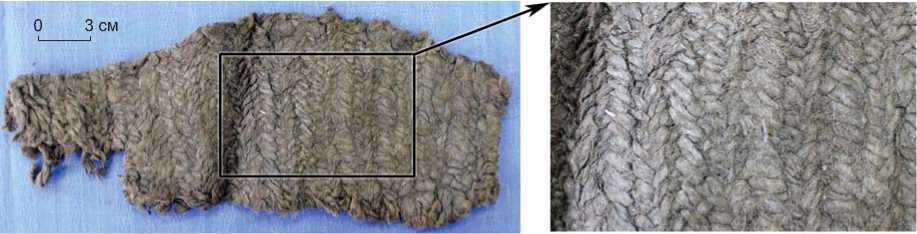

Вязаные материалы. Изделия этого вида все однотипны. Они связаны одной иглой из двойных крученых нитей с усложненной структурой Z2S. Образцы

Рис. 1. Грубая шерстяная ткань полотняного переплетения.

Рис. 2. Грубая полосатая шерстяная ткань полотняного переплетения.

Рис. 3. Ткань саржевого переплетения (саржа 2/2).

Рис. 4. Сукно с повреждениями настила на поверхности полотна.

Рис. 5. Шерстяная ткань полотняного переплетения с репсовым эффектом.

Рис. 6. Вязаный одной иглой шерстяной чулок.

Рис. 7. Стелька, изготовленная из вязаного одной иглой шерстяного изделия.

Рис. 8. Плетеная из лыка емкость.

Рис. 9. Веревка из растительного сырья.

Рис. 10. Веревка со сложной структурой витья.

имеют утраты, порывы, разрезы, что дает возможность точнее выявить способы сцепления нитей, а значит, и изготовления полотна. Участки хорошей сохранности позволяют определить технологические характеристики. Среди изделий можно отметить шерстяные чулки (рис. 6), а также фрагмент разрезанного вязаного полотна в виде стельки (рис. 7) (вторичное использование текстиля).

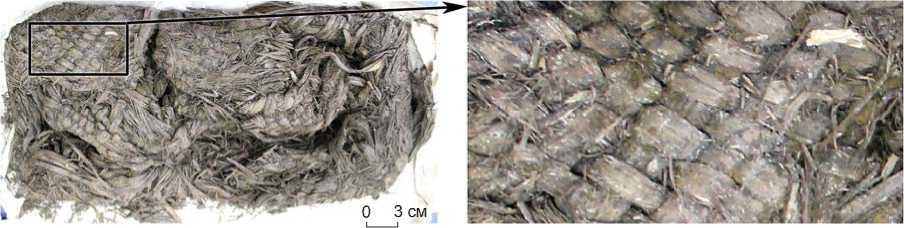

Плетеные материалы. Это плетеная коробка из растительного сырья типа лыка шириной 5–7 мм (рис. 8) и четырехгранный жгут из конского волоса, изготовленный на пяти пальцах рук способом «дерганья».

Витые структуры: жгуты, веревки. Все они были изготовлены довольно простым способом витья двух «нитей» (рис. 9) или скручиванием нескольких прядей в разные стороны (Z2S, Z3S, Z4S) (рис. 10). Сырье для изготовления жгутов и веревок в основном растительное, но есть и шерсть, и конский волос.

Обсуждение

Описанные материалы демонстрируют явное разнообразие текстильных технологий.

Первая текстильная традиция – технология изготовления суконных тканей, известная в России с XVI в. [Нахлик, 1963]. Она характеризуется использованием в основе и утке тканей полотняного переплетения разнонаправленно скрученных нитей (Z/S) и равномерной плотностью по обеим структурам. Такой прием позволяет получить плотный и равномерный настил из волокон на обеих сторонах текстильного полотна при валянии, что является обязательным условием для получения теплой непродуваемой одежды. Именно сукно более всего отвечает этим требованиям и, кроме того, практически не пропускает влаги, лишь намокает. Не удивительно, что оно пользовалось в Сибири большой популярностью. Однако для производства сукна требуются особые условия: горизонтальный станок для получения равномерной плотности, отдельно изготовленные нити для основы и утка, приспособления для валяния поверхности полотна (специальное помещение или корыто, ванна, горячая вода), а главное – навык изготовления. Для производства тонких, часто окрашенных суконных тканей с ровными, равномерно пропряденными нитями и равномерной плотностью без ткацких ошибок необходима специализация, которая по понятным причинам отсутствовала какое-то время в Таре. Поэтому считается, что в Сибири XVII–XVIII вв. данная текстильная традиция отсутствовала, а основное количество этих тканей ввозилось из Европейской России [Бахрушин, 1952, с. 91–92]. Технология изготовления толстого сукна невысокого качества (сермяги) распространилась в Западной Сибири уже к концу XVII в. [Вилков, 1967, с. 85], следовательно, оно могло производиться на месте. Низкокачественный текстиль вряд ли стали бы перевозить для торговли из-за нецелесообразности получения незначительной прибыли при высоких затратах.

Вторая текстильная традиция – изготовление тканей полотняного переплетения, имеющих в основе и утке нити одинаковой крутки. Известно несколько вариантов. Первый – простые шерстяные ткани регулярного полотняного переплетения с нитями Z-крутки. Как правило, это довольно толстый текстиль, изготовленный из нитей домашнего производства. Примером такой ткани может служить часть изделия, близкая по своим характеристикам и внешнему виду к портянке. Второй вариант отличается от первого репсовым эффектом: плотность по одной структуре нитей в 2 раза или более превышает плотность по другой. Третий вариант – ткани очень хорошего качества с тонкими ровными, однонаправленно скрученными нитями в основе и утке при равномерной и довольно высокой плотности по обеим структурам. Вероятнее всего, это текстиль мануфактурного производства или продукция из центров кустарных промыслов.

Для изготовления тканей полотняного переплетения использовались усовершенствованные станки в условиях развитой текстильной традиции (текстиль с тонкими равномерными нитями, большой плотностью по основе и утку, без ошибок в переплетении нитей) и примитивные приспособления при наличии определенных ткацких умений и отсутствии специализации (ткани с толстыми, неравномерно пропряденными нитями, малой и нестабильной плотностью по основе и утку, нередкими ткацкими ошибками).

Третья текстильная традиция – изготовление тканей саржевого переплетения. Часть образцов саржи имеет ошибки в структуре полотна, которые свидетельствуют либо об изготовлении этих тканей неопытными мастерами, либо об использовании простых приспособлений. Однако устойчивые технологические признаки текстиля данного вида (в основе и утке нити Z-крутки примерно одинаковой тонины, стабильная структура равносторонней саржи) говорят о массовом его производстве и довольно простых условиях, приемлемых для крестьянского хозяйства. Стабильная плотность по основе и утку (от 7 до 10–11 нитей на 1 см) свидетельствует об использовании типового станка, скорее всего, горизонтального, а небольшие различия указывают на то, что использовались станки с разными бердами, близкими по конструкции. Ткани саржевого переплетения были широко распространены в России, в т.ч. в Сибири, в XVI–XIX вв., хронологическая разница в технологических показателях отсутствует (Новгород, Манга- зея, Тобольск, Старотуруханск, памятники Томско-Нарымского Приобья) [Нахлик, 1963; Визгалов и др., 2006; Матвеев, Глушкова, Аношко, 2011; Глушкова, Шулаева, 2013]. Таким образом, анализ тканей саржевого переплетения свидетельствует о массовом их производстве и устоявшейся текстильной традиции в изготовлении равносторонней саржи.

Изделия, связанные одной иглой из шерстяных нитей разной тонины, имеют очень похожую структуру. Это может указывать на одинаковый способ их изготовления.

Бросается в глаза большое количество витых изделий из растительного сырья при отсутствии тканей из него. Это может быть объяснено особенностями структуры волокон льна, конопли, крапивы, хлопка, которые плохо сохраняются без пропитки окислами металлов, и многократным использованием такого текстиля в связи с его хорошими гигроскопическими свойствами (вторичное длительное использование как тряпок для хозяйственных целей), что приводит к большому износу и более быстрому разложению в почве в период археологизации.

При разнообразии растительного сырья можно отметить однотипность изготовления витых жгутов и веревок. Толщина и прочность этих изделий зависит от количества одинарных элементов структуры. Также имеет значение их функция.

Особенную находку – плетеный четырехгранный жгут из конских волос – представляется более правдоподобным связать с культурой кочевников и скотоводов южных районов.

Выводы

Текстиль, описанный по материалам раскопок, довольно разнообразен по характеристикам нитей, структуре, фактуре поверхности, но среди образцов отсутствуют дорогие импортные ткани, известные по историческим источникам XVII в. [Каталог…, 2013]. Разные текстильные традиции могут свидетельствовать о производстве тканей в различных центрах. Отсюда закономерно следует вывод, что часть текстиля из Тарской крепости была привозной. По всей видимости, это ткани более высокого качества полотняного и саржевого переплетения.

В коллекции встречаются материалы, хорошо известные в других районах Сибири (например, шерстяная равносторонняя саржа). Возможно, это свидетельствует об их производстве по единой технологии на разных территориях, где проживало русское население. Можно предположить местное изготовление толстых суконных тканей домашней выработки (сермяги) и толстой грубой полосатой ткани, по своим характеристикам близкой портянкам.

Полученные в результате раскопок Тарской крепости материалы позволяют говорить о том, что подавляющая часть тканей мануфактурного производства в XVII – первой половине XVIII в. поступала сюда из европейской части России. В то же время системных (государственных) поставок формы или другого обмундирования для служилого населения не осуществлялось. В силу того, что Тара до середины XVIII в. была военно-административным центром, развития местной ткацкой промышленности в ней не происходило, поэтому местные ткани кустарные, изготовлены в домашних условиях.

Костюм жителя Тары дополняли вязаные шерстяные изделия: носки, чулки, различные поддевки и т.д. Их могли вязать на месте, и эта традиция сохранилась до современности. О.Н. Вилков среди привезенных в Тобольск в XVII в. предметов указывает большое количество суконных и вязаных чулок [1967, с. 103], но не уточняет, какой они имеют вид. Изделия, вязанные одной иглой, в XVII в. бытовали в Мангазее, Старотуруханске. По материалам раскопок в Тобольске известны носки, связанные на пяти спицах [Визгалов и др., 2006; Глушкова, Шулаева, 2013; Матвеев, Глушкова, Аношко, 2011]. Чулки из Тары тонкие, аккуратно связанные из нитей хорошего качества, они могли быть импортными.

Распространение выращивания технических культур, прежде всего льна, в конце XVIII – XIX в. способствовало развитию ткаче ства в деревнях и селах Прииртышья, что нашло отражение в ассортименте местных ярмарок, одежде горожан и внутреннем убранстве их домов.

Таким образом, результаты исследования позволяют частично конкретизировать данные исторических источников о технологических признаках и атрибуции текстильных изделий, местном производстве текстиля и привозных тканях в Таре XVII–XVIII вв.

Список литературы Тканые, вязаные и плетеные изделия XVII-XVIII веков из Тарской крепости

- Адаптация русских в Западной Сибири в конце XVI - XVIII веках (по материалам археологических исследований) / Л.В. Татаурова, С.Ф. Татауров, Ф.С. Татауров, К.Н. Тихомиров, С.С. Тихонов. - Омск: Издатель-Полиграфист, 2014. - 374 с

- Бахрушин С.В. Научные труды. - М.: Изд-во АН СССР, 1952. - Т. 1: Очерки по истории ремесла, торговли и городов Русского централизованного государства XVI - начала XVII в. - 263 с

- Башкатова З.В. Торговля города Тары в середине XVII в. // Таре - 400 лет: Проблемы социально-экономического освоения Сибири: мат-лы науч.-практ. конф. «История и краеведение. Тара и города Сибири и России». - Омск, 1994. - Ч. 1. - С. 189-192

- Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., Глушкова Т.Н., Киреева Е.В., Сутула А.В. Текстиль Мангазеи (начало XVII века) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2006. - № 1. - С. 117-131.

- Вилков О.Н. Ремесло и торговля Западной Сибири в XVII веке. - М.: Наука, 1967. - 324 с.