Толборский палеолитический клад (Северная Монголия)

Автор: Табарев А.В., Гиллам К.Д., Каномата Й., Гунчинсурен Б.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 (55), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты изучения уникального комплекса каменных артефактов (57 отщепов), найденного в долине р. Их-Тулбэрийн-Гол (Северная Монголия). Контекст обнаружения и технико-типологические характеристики позволяют диагностировать его как клад заготовок каменных орудий, оставленный охотниками-собирателями верхнего палеолита. Такой комплекс впервые найден на территории Монголии. Выборочный трасологический анализ артефактов из клада свидетельствует о том, что они могли использоваться для работы с деревом. Дополнительную информацию о возможной маркирующей роли клада в системе памятников каменного века в долине р. Их-Тулбэрийн-Гол дают карты, составленные на основе данных GPS и программ компьютерного моделирования рельефа местности.

Северная монголия, палеолит, клад, технология, трасология, охотники-собиратели

Короткий адрес: https://sciup.org/14522991

IDR: 14522991 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Толборский палеолитический клад (Северная Монголия)

Долина р. Их-Тулбэрийн-Гол (правый приток Селенги, Северная Монголия) (рис. 1) является весьма результативной исследовательской площадкой со- вместной российско-монгольско-американской экспедиции по изучению памятников каменного века. Уже первые разведки, проведенные здесь в 2002 г., позволили обнаружить более десятка перспективных местонахождений с артефактами финальноплейстоценового и раннеголоценового времени. В последующие годы два многослойных стратифицированных памятника исследовались стационарно: Толбор-4 (2004–2007 гг.) и Толбор-15 (2008–2011 гг.) Основные результаты этих работ опубликованы [Деревянко и др., 2007; Гладышев, Олсен, Табарев, 2010; Гладышев и др., 2010; Гладышев, Гунчинсурэн, Рыбин и др., 2011; Gladyshev, Tabarev, 2009; Gladyshev, Tabarev, Olsen, 2010].

Рис. 1. Карта Монголии с указанием положения долины р. Их-Тулбэ-рийн-Гол.

гальки, в прошлом здесь мог существовать до статочно мощный ручей (левый приток р. Их-Тулбэрийн-Гол). На склонах был собран невыразительный и малочисленный подъемный материал. В двух шурфах, заложенных на наиболее ровных участках, также фактически ничего не найдено; мощность рыхлых отложений, с которыми обычно связаны артефакты финала плейстоцена, составляла в них 15–25 см.

При осмотре пологого шлейфа с южной стороны оврага (49°14′07′′ с. ш., 102°56′04′′ в. д., высота над урезом реки ок. 40 м) (рис. 2, 1 ), на небольшом участке четко про сматривалась кон-

В 2010 г. в целях упорядочения нумерации ранее известных и поиска новых памятников производилось детальное обследование левого борта долины р. Их-Тулбэрийн-Гол в ее среднем и нижнем течении. Этот участок долины представлен серией террасовидных делювиальных шлейфов, рассеченных глубокими каньонами, оврагами и руслами высохших ручьев. Подъемный материал фиксировался практически на всех уровнях – от высокой поймы до тыловых швов и водораздела. Результатом интенсивного тестирования местонахождений с наиболее высокой концентрацией артефактов стало выделение трех памятников (Толбор-16–18) с мощными (до 3 м) культуросодержащими отложениями.

Особый интерес представляет оригинальный закрытый комплекс из 57 крупных отщепов, который, судя по расположению и характеру материала, является кладом палеолитических изделий, первым известным на территории Монголии. Предварительные данные о комплексе были опубликованы в нескольких статьях [Гладышев, Олсен, Табарев, 2010; Гладышев, Попов, Табарев, 2010; Гладышев, Гунчинсурэн, Попов и др., 2011; Gladyshev et al., 2011]. Детальное изучение материала и дополнительные исследования на местности, проведенные в 2011–2012 гг., позволяют представить специалистам более развернутую характеристику Толборско-го палеолитического клада.

Общая технико-типологическая характеристика клада

Комплекс, получивший название «Толборский палеолитический клад», был обнаружен при обследовании склонов глубокого (до 15–17 м) оврага со следами водотоков в весеннее время года. Судя по разработанности русла и степени окатанности

Рис. 2. Толборский палеолитический клад.

1 – местоположение клада, юго-восточная экспозиция; 2 – скопление отщепов до расчистки.

центрация крупных отщепов. Несколько из них были вымыты прошедшим накануне ливнем на поверхность, но основная масса находилась в слое (рис. 2, 2 ). После предварительной расчистки участка был размечен небольшой раскоп (50×50 см) и произведена разборка комплекса. Все артефакты располагались в серо-коричневом слое лесса в интервале 1–15 см ниже дневной поверхности на площади примерно 30×30 см (рис. 3, 1 ). Плотность скопления позволяет предположить, что изначально они были аккуратно уложены стопками в какую-то емкость (мешок) и частично сдвинулись по мере разложения органического материала. К сожалению, стратиграфия не позволяет однозначно утверждать, было ли для клада создано специальное углубление, или же его поместили в естественную складку на склоне и прикрыли дерном. Возможно, целостно сть комплекса была минимально нарушена, и два-три артефакта утеряны по причине уже упоминавшегося ливня или сброшены по склону пасущимися козами, но это не умаляет значения находки и ценности информации.

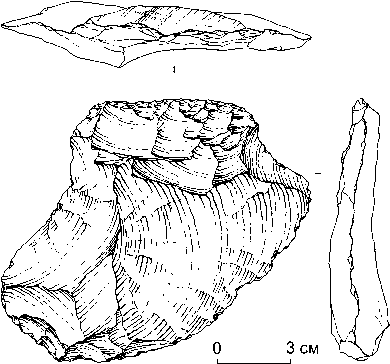

Комплекс насчитывает 57 отщепов-заготовок из плотного темно-серого кремнистого сланца (рис. 3, 2 ), характерного для данной речной долины и материалов, соотносимых с палеолитом (Толбор-4 и -15).

Кроме того, на всех отщепах в большей или меньшей степени присутствует карбонатная корка – косвенный признак плейстоценового возраста артефактов. Таким образом, по своим сырьевым характеристикам комплекс монолитичный и местный.

По формальным признакам лишь у 12 % заготовок длина более чем в 2 раза превосходит ширину (см. таблицу ). Тем не менее отнести их к пластинам нельзя, т.к. нет ни характерной огранки дорсальной стороны, ни параллельности краев, ни следов подготовленной площадки. Все заготовки в рассматриваемом комплексе являются отщепами. Следует отметить, что «клады пластин» на территории Евразии известны. Самый лучший пример – комплекс из 130 пластин, найденный в 1970 г. в Гран-Пресиньи (Западная Франция) [Pelegrin, 2006].

По классификации, принятой для работы с палеолитической индустрией толборских памятников (см., напр.: [Гладышев, Гунчинсурэн, Рыбин и др., 2011]), крупными считаются отщепы, у которых хотя бы один из параметров (длина, ширина) составляет 5 см и более. Таких отщепов в комплексе 95 % (53 экз.), остальные (4 экз., 5 %) – средние (один из параметров 2,5 см и больше). Более того, у 28 % (16 экз.) отщепов один из параметров превышает 10 см, что, по мнению ряда специалистов, позволяет отнести их к категории макро (рис. 4). У 48 экз. (84 %) сумма двух измерений составляет 10 см и более (при толщине не больше 1,5 см), это также является показательной особенностью комплекса. Такое процентное соотношение средних, крупных и макроотщепов совершенно не характерно для памятников типа мастерских или стоянок-мастерских. Это говорит о том, что перед нами результат целенаправленной выборки заготовок, полученных при расщеплении крупных ядрищ. Данное предположение подтверждается еще одним фактом: лишь на двух сколах (3,5 %) сохранились участки с галечной коркой, подавляющее большинство заготовок –

5 cм

Рис. 3. Толборский палеолитический клад.

1 – вид после расчистки; 2 – содержимое клада.

ы*

Основные размерные характеристики артефактов из Толборского палеолитического клада

Рис. 4. Самый крупный артефакт (макроотщеп) в составе клада.

от него нет никаких следов дебитажа (мелкие отщепы, осколки, чешуйки и т.д.), неизбежно сопровождающего мастерские и рабочие площадки на кратковременных стоянках. Нет также ни целых, ни расколотых галек, которые можно было бы интерпретировать как отбойники, ни заготовок нуклеусов, ни истощенных ядрищ, ни кусков сырья. Отсутствуют и морфологически выраженные орудия или их фрагменты. Заготовки были намеренно отобраны и принесены в данное место. Все это говорит о специфическом характере комплекса и возможности интерпретировать его как клад.

Отметим также, что на рассматриваемых отщепах отсутствуют следы охры или иных красителей, характерные, например, для кладов наконечников кловис палеоиндейского времени в Северной Америке [Табарев, 1999, 2009]. Охра в данных контекстах, по мнению исследователей, указывает на ритуальный характер комплекса или престижный характер технологий [Hayden, 1998].

Результаты функционального анализа артефактов из клада

Прежде всего следует отметить, что до сих пор обширные коллекции с памятников палеолита Монголии не являлись объектом трасологического изучения. Выборочный осмотр артефактов из Толборского палеолитического клада и стал, по сути, первым опытом функционального анализа материалов данного региона.

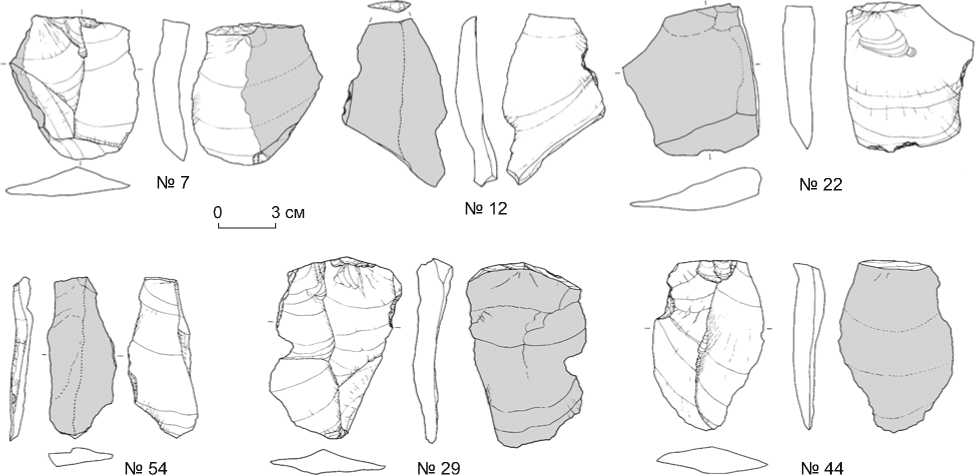

При работе использовался небольшой микроскоп Olympus BH в режимах увеличения ×100, ×200 и ×400. Для анализа были выбраны шесть отщепов (№ 7, 12,

22, 29, 44, 54), на которых имелись следы краевой эпизодической ретуши (рис. 5). Анализ артефактов дал весьма интересные результаты. На трех отщепах были прослежены легкие, но вполне читаемые следы утилизации. Для их классификации использовалась модель, разработанная и успешно применяемая японскими специалистами из Университета Тохоку (г. Сендай) [Serizawa, Kajiwara, Akoshima, 1982]. Износ на артефактах № 7 (по дистальному концу с дорсальной и вентральной сторон), 29 (по выемке с вентральной стороны) и 54 (по краю с вентральной стороны) (рис. 6) соответствует типу В с параллельным расположением следов и яркой заполировкой, что свидетельствует о контакте каменного изделия с деревом. Незначительный износ фиксируется и по краю выемки на дистальном конце отщепа № 22, но идентифицировать контактный материал не удалось. Предположительно это тоже может быть дерево. На артефактах № 12 и 44 следов утилизации не обнаружено.

Таким образом, отдельные отщепы из комплекса могли эпизодически использоваться. Было ли это до того, как они стали частью «клада», или после, трудно сказать. Во всяком случае, факты использования артефактов из кладов каменных изделий в археологической литературе приводятся. Например, такие данные получены при раскопках (1970–1990-е гг.) и анализе материалов памятника Ногава (преф. Мияги, о-в Хонсю, Япония), датируемого в диапазоне 11,0–10,3 тыс. л.н. [Табарев, 2011; Kelly, 1972; The Nogawa Site…, 1996]. В пределах предполагаемой жилищной конструкции были зафиксированы углубления, в которых содержались компактные наборы каменных изделий (комплексы). В комплексе 1 насчитывается ок. 450 артефактов –

Рис. 5. Отщепы, выбранные для проведения трасологического анализа (номера в соответствии с таблицей ).

№ 54

Рис. 6. Отщепы с выявленными следами использования и микрофотографии этих участков.

четыре крупных плоских бифасиальных изделия (более 20 см по наибольшей оси) были положены на кучку отщепов. По мнению японских специалистов, они могли находиться в контейнере из коры или мешке из кожи [Kanomata, 2006, 2010]. Бифасиальные изделия являются нуклеусами для получения отщепов. Отще-пы использовались как концевые скребки, анализ следов утилизации на них указывает на работу по дереву. Данный комплекс интерпретируется как «охотничий набор». В комплексе 2 было более 50 крупных и средних отщепов. Они использовались в качестве скребков, и трасологический анализ свидетельствует об обработке шкур животных [Kanomata, 2010].

Другой аналогичный пример – клад из 171 отщепа на стоянке Устиновка-3 в Приморье. Характер скопления артефактов предполагает их изначальное нахождение в емкости из мягкого материала, помещенной между камнями [Кононенко, 1996, с. 122]. На пяти отщепах были прослежены следы интенсивной сработанности [Кононенко, 2001; Охотники-собиратели…, 2003, с. 104].

Отличие Толборского клада от указанных комплексов одно – он обнаружен вне пределов стоянки или поселения и, по нашему мнению, иллюстрирует элемент несколько иной стратегии. Частичное подтверждение этому было получено при анализе расположения клада в бассейне р. Их-Тулбэрийн-Гол.

Место клада в системе расположения палеолитических памятников в долине р. Их-Тулбэрийн-Гол (предварительные выводы)

Одной из важных задач полевого сезона 2011 г. была работа по составлению детальных компьютерных карт расположения памятников каменного века в бассейне р. Их-Тулбэрийн-Гол. Она производилась с помощью GPS-навигатора и пакета программ Trimble Juno SB GPS и ArcGIS. Эта работа помимо запланированных результатов привела и к одному весьма интересному наблюдению, касающемуся Толборского палеолитического клада.

Анализ карт с особенностями рельефа правых притоков Селенги показал, что наиболее короткий (ок. 7 км) и комфортный путь в западном направлении из долины р. Их-Тулбэрийн-Гол в соседнюю долину р. Ал-таатын-Гол находится в среднем течении р. Их-Тул-бэрийн-Гол как раз напротив шлейфа с местом обнаружения Толборского клада. Пеший переход по этому пути сопровождался сбором выразительного подъемного материала и подробным картированием местности.

Оказалось, что, несмотря на достаточно густой лес, с самой высокой точки водораздела даже невооруженным глазом очень хорошо просматривается участок левого берега р. Их-Тулбэрийн-Гол и местоположение Толборского палеолитического клада. Составленная по

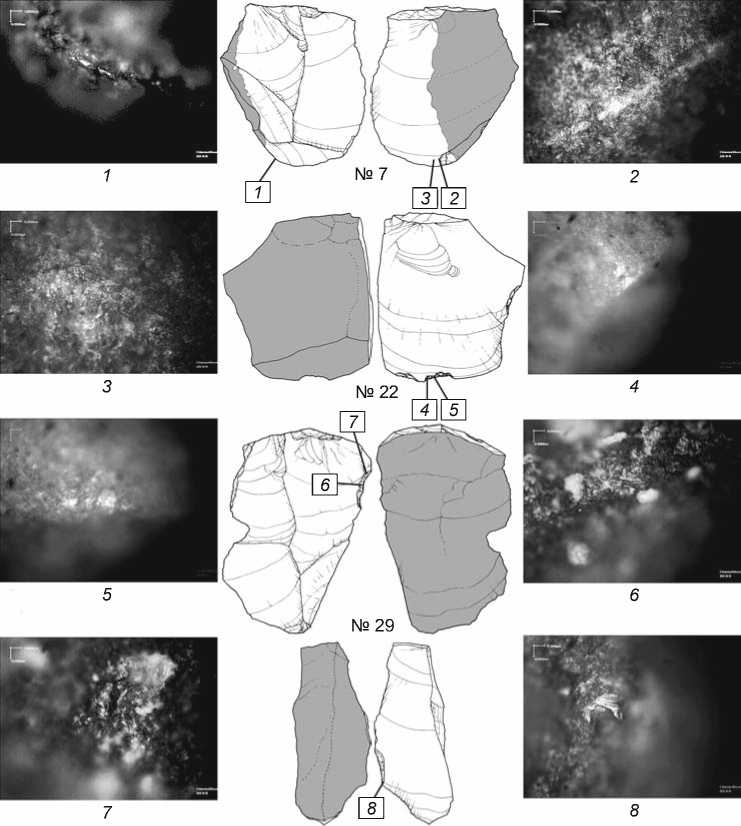

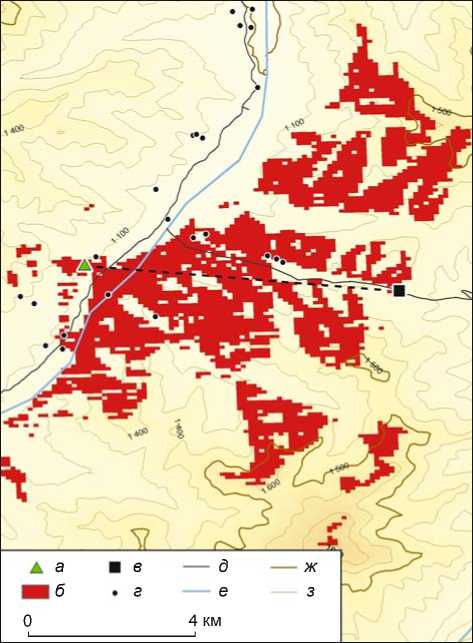

Рис. 7. Компьютерная модель участка долины р. Их-Тул-бэрийн-Гол.

а – клад; б – поверхности, видимые с места расположения клада; в – наиболее высокая точка водораздела; г – памятники каменного века; д – дорога; е – р. Их-Тулбэрийн-Гол; ж , з – горизонтали через 500 и 100 м соответственно.

данным GPS-измерений компьютерная модель этого участка (рис. 7) наглядно демонстрирует:

– клад находится практически точно в восточном относительно наиболее высокой точки водораздела направлении;

– с места расположения клада открывается вид на все среднее течение р. Их-Тулбэрийн-Гол, путь в соседнюю долину и на наиболее высокую точку водораздела;

– переход через водораздел соединяет в одну систему долины двух правых притоков Селенги. Уже предварительный осмотр соседней долины подтвердил наличие целого ряда местонахождений каменного века и перспективность стационарных исследований [Болорбат и др., 2012].

Толборский палеолитический клад не сопровождался органическими остатками, поэтому его датировка на сегодняшний день возможна только на основании приведенных выше технико-типологических показателей. Отсутствие каких-либо прямых или косвенных признаков пластинчатой и микропластин-чатой технологий не позволяет связать комплекс ни с ранними верхнепалеолитическими, ни с финальнопалеолитическими индустриями Северной Монголии. Его ярко выраженный отщеповый характер соответствует достаточно широкому хронологическому периоду – 25–15 тыс. л.н. [Gladyshev et al., 2011].

Функциональное назначение клада, на наш взгляд, отвечает особенностям охотничьих стратегий обитателей среднего течения Селенги в позднем палеолите. Скорее всего, это не ритуальный комплекс, а набор охотника. Ряд исследователей предполагает, что создание кладов, состоящих из заготовок для охотничьих инструментов (отщепов, пластин, бифасов), является реакцией на климатические особенности и отражением возрастающей мобильности [Kanomata, 2006, 2010; Kornfeld, Tabarev, 2009]. В таком случае, появление Толборского клада связано с относительно холодным временем в регионе и менее комфортными условиями поиска и эксплуатации каменного сырья.

Вместе с тем особенности расположения, связь с транзитным участком между двумя речными долинами позволяют говорить и о символической, маркирующей функции клада. Практически все клады каменных изделий палеоиндейского периода в Северной Америке так или иначе были связаны с какими-то приметными элементами рельефа – скалой, гротом, излучиной реки и т.д. [Табарев, 1999, 2009; Frison, Bradley, 1999; Kilby, 2008].

В любом случае, уже сам по себе факт обнаружения клада палеолитических изделий в Монголии имеет исключительно важное значение. Он расширяет как наши представления о поведенческих моделях охотников-собирателей в регионе, так и географию палеолитических кладов, известных на территории Евразии.