Толерантность современной молодежи: исследование томских студентов

Автор: Форрат Наталья Владимировна

Журнал: Вестник Евразии @eavest

Рубрика: Общение

Статья в выпуске: 3, 2002 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14911807

IDR: 14911807

Текст статьи Толерантность современной молодежи: исследование томских студентов

студенчества часто оказывается декларативной и поверхностной. В сознании не только студентов, но и большинства современных россиян причудливым образом смешиваются представления о должном, оставленные имперским прошлым России, ценностное наследие советского тоталитарного режима и западные демократические ценности. Поэтому заявления о приверженности идеалам демократии отнюдь не свидетельствуют об иммунитете к воздействию радикальных идеологий, и в этом смысле студентов вполне можно считать «группой риска». Кроме того, отличительные особенности студенчества — неукорененность в социальной структуре, отсутствие, как правило, таких сдерживающих факторов, как постоянная работа, семья, собственность. Все это увеличивает склонность к крайним оценкам, способствует заражению радикальными настроениями, а высокий уровень образования позволяет обосновать такие настроения вполне убедительно и грамотно.

Статья написана по результатам эмпирического исследования, проведенного в марте-апреле 2002 года среди студентов Томского государственного университета 4. Целью исследования было изучение установок студентов на толерантность, причем они изучались как на уровне должного, то есть моральных норм, так и на уровне эмоций, испытываемых по отношению к различным группам людей. Были поставлены две главные исследовательские проблемы: 1) проблема согласованности друг с другом этих аспектов толерантности в сознании респондентов; 2) проблема факторов, влияющих на степень сформированности установок на толерантность в студенческой среде.

В начале статьи вводятся необходимые с точки зрения автора ограничения в понимании феномена толерантности, даются варианты его определения. Затем описываются особенности восприятия студентами толерантности как моральной нормы, их отношение к конкретным этническим, конфессиональным, политическим группам. После этого рассматриваются основные проблемы исследования, названные выше.

Толерантность: границы понятия и явления

В последнее время говорить о толерантности стало модно. Само по себе это не хорошо и не плохо. Мода на исследование определенной тематики в науке всегда имеет свои причины и отражает

(а в какой-то степени и формирует) определенную социокультурную ситуацию. В этом смысле мода на толерантность вполне естественна. Однако повышенное внимание к толерантности может оборачиваться и крайностями, когда в качестве объектов толерантного отношения, наряду с различными национальными и конфессиональными группами, начинают фигурировать преступники, наркоманы, алкоголики, мафия, чиновники, политики, проститутки, «новые русские» и т. п.5. Иначе говоря, в терминах толерантности описываются самые различные социальные связи и явления, что приводит к слишком широкой, а следовательно, почти бессодержательной трактовке толерантного отношения: под ним подразумевается некая эмоция, противоположная агрессии и испытываемая по отношению к чему угодно и к кому угодно.

При более глубоком анализе понятия «толерантность» такая его трактовка оказывается неприемлемой. Впервые особое внимание теме толерантности было уделено в период становления классического либерализма. Тогда толерантность определялась как проявление уважения к свободе каждого человека иметь свои собственные убеждения, даже если они не совпадают с господствующими в обществе. Эти частные убеждения конкурировали с господствующими взглядами, служили альтернативой, позволяли человеку сделать выбор. В современном поликультурном обществе также имеет место конкуренция между различными мнениями, стилями жизни и культурными нормами. Но конкуренция возможна только между равными по статусу субъектами действия или влияния, пусть даже равными только в принципе, а не в конкретных обстоятельствах. Представление о конкуренции между начальником и подчиненным нелепо, поскольку они по сути своей не равны. Поэтому, когда говорится о толерантном отношении, речь не должна идти о группах, входящих в одну иерархию. Признаки, по которым выделяется субъект и объект толерантного отношения, должны указывать на их рядополо-женность, а не соподчиненность или функциональную связанность. Такими признаками, например, могут являться национальность, вероисповедание, политические взгляды, сексуальная ориентация. Говорить же о толерантности «среднего класса» по отношению к высшему или законопослушных граждан по отношению к преступникам смысла не имеет 6.

Для понимания сущности толерантности принципиально важен еще один момент. Толерантность не означает отказа от собственных взглядов 7, не требует от человека признания истинности убеждений, противоречащих его собственным. Напротив, она «является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции» 8. Толерантность в обязательном порядке предполагает лишь «отказ от догматизма, от абсолютизации истины» 9. Нет необходимости отказываться от собственных взглядов, но надо быть внимательным к иной точке зрения и признавать ее право на существование. Вместе с тем, обеспечивая таким образом мирное сосуществование как можно большего количества культур, толерантность не может быть безграничной. Однако вопрос о ее границах требует отдельного рассмотрения, не укладывающегося в рамки настоящей статьи.

Типы толерантного отношения

Можно выделить две группы определений толерантности. В первой группе под толерантностью подразумевается пассивное воздержание от определенных действий, во второй она предстает как активное отношение к иному. В основе этих двух пониманий толерантности лежит двойное представление об индивидуальной свободе — как о негативной «свободе от» и позитивной «свободе для». Наиболее ярко их отличие показано Эрихом Фроммом, принадлежащим к одному из направлений критической теории Франкфуртской школы.

По мнению Фромма, негативная свобода является необходимой характеристикой человеческого существования потому, что поведение человека не детерминировано генетически заложенными инстинктами. Он каждый раз вынужден заново находить способы действия в той или иной ситуации. Именно отсутствие внешней детерминации обусловливает наличие свободы в негативном понимании. Такая свобода не зависит от свойств индивида и от его умения воспользоваться свободой. Ей соответствует пассивная форма толерантности; обычно она предстает как терпение или как безразличие. В словаре В. И. Даля слово «терпимость» трактуется как способность что-либо или кого-либо терпеть «только по милосердию, снисхожденью» 10. Терпение или безразличие обеспечивают свободу от внешнего принуждения, но не более того. Большинство авторов считают пассивную толерантность несовершенной ее формой, од- нако, она, «по крайней мере, несет в себе заряд цивилизованного общения между людьми» 11. Пассивная толерантность не отражает всей сути понятия, но она есть уже шаг по направлению к полноценной толерантности, в ней уже присутствует понимание необходимости толерантного отношения к другому.

Позитивная свобода внутренне связана с самим человеком, зависит от силы его личности. «Право выражать свои мысли имеет смысл только в том случае, если мы способны иметь собственные мысли; свобода от внешней власти становится прочным достоянием только в том случае, если внутренние психологические условия позволяют нам утвердить свою индивидуальность» 12. Эта свобода наполнена содержанием, исходящим из самого человека, является условием преодоления его изначальной оторванности от природы и реализации его человеческой сущности. Человек при этом не испытывает страха за собственную личность и открыт для мира, и его принципиальная открытость не связана с какими-либо внешними факторами. Поэтому-то позитивная свобода и есть «свобода для» — для человека, для его способностей, талантов, творческой активности, а отвечающая ей активная толерантность предполагает «заинтересованное отношение к Другому, желание почувствовать его мироощущение, которое побуждает к работе разум уже потому, что оно — иное» 13. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона определяет терпимость как «направление ума, равно отличное от равнодушия (индифферентизма) и упорного признания истинности лишь своих мнений (фанатизма). Терпимость есть признак высокой культуры ума, результат борьбы и сомнений; она выражается в уважении к чужим мнениям и убеждениям» 14. П. А. Сорокин замечает, что терпимость «обычно путают с пассивным воздержанием от действия», хотя «толерантность может требовать весьма серьезного внутреннего усилия, часто гораздо более серьезного, чем требуется для открытых действий» 15. В принятой ООН Декларации принципов толерантности последняя определяется как «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности» 16. Активная толерантность, таким образом, есть не просто отсутствие агрессии: она заключается в заинтересованном отношении к отличиям, в одобрении самого факта их существования и в стремлении понять другого, найти с ним общий язык.

Деление на активную и пассивную толерантность является самым главным. При проведении исследования была использована более подробная типология толерантности, разработанная В. А. Лекторским. Он выделяет следующие типы 17.

Первый тип — безразличие : «Толерантность... выступает как... безразличие к существованию различных взглядов и практик, так как последние рассматриваются в качестве неважных перед лицом основных проблем, с которыми имеет дело общество».

Второй тип — невозможность взаимопонимания : «Толерантность в данном случае выступает как уважение к другому, которого я вместе с тем не могу понимать и с которым не могу взаимодействовать».

Третий тип — снисхождение : «Толерантность выступает как снисхождение к слабости других, сочетающаяся с некоторой долей презрения к ним».

Четвертый тип — расширение собственного опыта и критический диалог : «Толерантность в этом случае выступает как уважение к чужой позиции в сочетании с установкой на взаимное изменение позиций в результате критического диалога».

Из этих типов только последний обеспечивает активное отношение к представителям других групп. Здесь мы уже не просто оставляем в покое сторонников иных убеждений: мы должны попытаться сопоставить нашу позицию с чужой, понять основания каждой из них и, возможно, через это взаимодействие скорректировать свои взгляды. Именно данный тип толерантности Лекторский считает наиболее перспективным, наиболее полно отражающим природу данного явления.

При разработке инструментария исследования типология Лекторского была дополнена еще одним типом толерантности, который выделяет американский политолог М. Уолцер, — толерантностью как смиренным отношением к различиям во имя сохранения мира 18. Этот тип не сводим ни к одному из выделенных Лекторским и является, по мнению Уолцера, историческим предшественником остальных.

Прежде чем приступить к описанию результатов исследования, необходимо сделать несколько замечаний о специфике региона, в котором оно проводилось, и о возможностях изучения в нем толерантности.

Условия существования и изучения толерантности в Томской области

При теоретическом и эмпирическом исследовании толерантности отдельного рассмотрения требует вопрос об условиях ее существования. Надо определить обстоятельства, при которых мы можем говорить о толерантном отношении и при которых не можем. Отчасти это было сделано, когда речь шла о критериях выделения субъекта и объекта толерантного отношения. Но надо помнить еще и о конкретных обстоятельствах, сложившихся в исследуемой общности.

Если рассматривать толерантность не как феномен, характерный для политической системы в целом, а как личностную установку, то необходимы два условия ее существования. Условие первое: для появления отношения к иной культуре необходима элементарная информированность о ней. При этом известная человеку информация может и не соответствовать действительности — достаточно, чтобы был какой-то образ иной культуры, пусть неточный, искажающий. Условие второе: как объект отношения, культура все-таки должна быть чуждой для данного человека. Нет смысла рассуждать о толерантности по отношению к представителям своей культуры или культур, близких к ней. Толерантность связана с определенными усилиями по преодолению границы между культурами, следовательно, культурная граница должна быть для человека ощутимой (хотя ее ощутимость необязательно означает наличие неприязни).

Получается, что при эмпирическом изучении толерантности необходимо учитывать общую гомогенность или гетерогенность культурного пространства. Ниже представлены данные о национальном и конфессиональном составе населения Томской области. Они позволяют предварительно оценить культурную ситуацию и таким образом обосновать возможность или невозможность эмпирического исследования толерантности.

Согласно статистическим данным 19, исследуемая общность практически однородна по национальному составу: 88% населения относят себя к русским. Несмотря на то, что других национальных групп в области немало 20, в сумме они составляют только 12% населения. Среди опрошенных студентов ТГУ 88% респондентов также отнесли себя к русским, а 12% — к другим национальностям, хотя можно было ожидать, что в такой социальной группе, как студенты вузов, национальный состав будет более пестрым. Несколько ниже — но все равно высоким — оказался уровень гомогенности населения области по показателю его конфессиональной самоидентификации: к Русской Православной Церкви принадлежат 63% верующих 21.

В таких условиях, конечно же, нельзя говорить о широких межкультурных контактах, они наверняка носят эпизодический характер. Однако это обстоятельство не делает изучение толерантности невозможным. Как уже отмечалось, для формирования выраженно- го отношения к иной культуре нужна лишь некоторая информированность о ней. Передаваться же информация может не только через личный опыт, но и по другим каналам: через СМИ, литературу, искусство, слухи, обыденные представления. Тем не менее при осмыслении результатов исследования следует помнить о специфике исследуемого региона, поскольку она неизбежно накладывает отпечаток на сознание населения.

Восприятие студентами толерантности как моральной нормы

Пять типов толерантности переданы в анкете в виде суждений, отражающих тот или иной тип толерантного отношения.

Суждение А — безразличие: На мое отношение к человеку не влияют ни его национальность, ни вероисповедание.

Суждение Б — расширение собственного опыта: Мне нравятся люди других национальностей и вероисповеданий, так как с их помощью я открываю для себя что-то новое.

Суждение В — невозможность взаимопонимания: Я должен уважать людей других национальностей и вероисповеданий, даже если их ценности и культура мне непонятны.

Суждение Г — снисхождение: Нужно быть снисходительным по отношению к людям, не принадлежащим к моей национальности и вероисповеданию.

Суждение Д — смиренное отношение к различиям во имя сохранения мира: Можно примириться с существованием людей других национальностей и вероисповеданий ради сохранения мира.

В таблице 1 показано основное распределение согласия/несогла-сия студентов ТГУ с данными суждениями.

Таблица 1

Распределение ответов по поводу суждений о толерантности, (%)

|

Вариант ответа |

А |

Б |

В |

Г |

Д |

|

Согласен |

70 |

60 |

81 |

72 |

91 |

|

Не согласен |

21 |

19 |

13 |

18 |

4 |

|

Затрудняюсь ответить |

9 |

21 |

6 |

10 |

5 |

Прежде всего следует отметить, что для опрошенных характерен довольно высокий уровень согласия со всеми суждениями о толерантности (60–90%). Говорит ли это об их действительно толерантном отношении к «людям других национальностей и вероисповеданий»? Думается, что такой вывод будет слишком поспешным. Суждения, о которых просили высказаться респондентов, носят достаточно общий, абстрактный характер. Они могут зафиксировать лишь то, что утверждается студентами на декларативном уровне, то, с чем они согласны как с должным и нужным вообще.

Как видим, наибольшее количество согласий (91%) пришлось на долю толерантности как смиренного отношения к различиям во имя сохранения мира или Суждения Д . Напомню, что по Уолцеру этот тип толерантности является исторически первым, своими корнями уходящим в религиозную терпимость 22, чем, возможно, и обусловлено почти единодушное согласие с ним респондентов (против — всего 4%). Толерантность оказывается в данном случае ценностью не столько самостоятельной, сколько инструментальной, средством защиты мирного сосуществования, то есть другой ценности, практически не подвергающейся сомнению в рамках исследуемой культурной общности.

Наименьший же уровень согласия (60%) наблюдается относительно Суждения Б , согласно которому толерантность — это расширение собственного опыта через взаимодействие с другими культурами. Большой процент несогласных и неопределившихся с ответом свидетельствует об относительной необычности самой ситуации, в которую ставит респондентов второе суждение. В отличие от смирения ради мира, осознаваемый межкультурный диалог — явление относительно новое, находящееся в процессе становления и еще не имеющее традиций. К тому же такой диалог требует личных усилий человека по взаимодействию с другими культурами и по их пониманию.

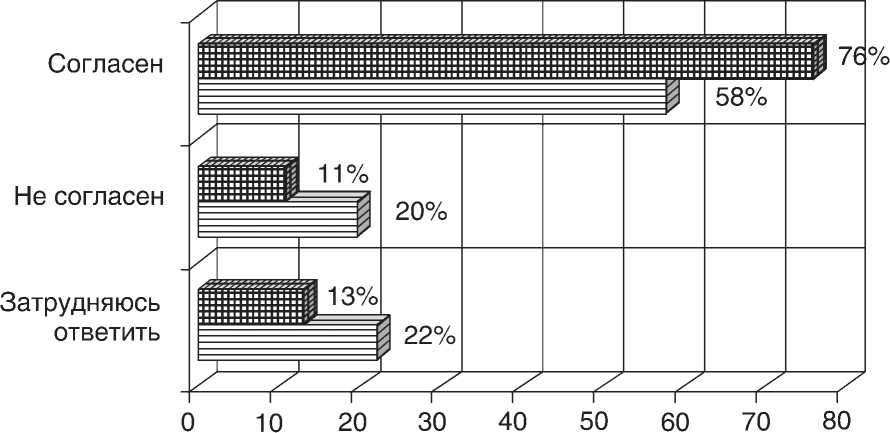

В ответах по поводу Суждения Б заметны расхождения между девушками и юношами: среди первых с ним согласны 64%, среди вторых — 53%. Самые же существенные различия внутри выборки по поводу отношения к толерантности как расширению собственного опыта наблюдаются между русскими и представителями других национальностей (рис. 1). Люди, не относящие себя к русским, чаще согласны с данным суждением, чем русские. В то же время среди них почти вдвое меньше затруднившихся ответить, чем среди тех, кто считает себя русским. Очевидно, что ситуация межкультурного

Д Другая национальность

Рис. 1. Распределение ответов по поводу суждения о толерантности как о расширении опыта по национальной принадлежности общения сильнее ощущается представителями национальных меньшинств, так как они вынуждены приспосабливаться к господствующей культуре, слабее — русскими, чья культура как раз и господствует в России и в Томской области.

По этому же суждению студенты факультета психологии (ФП) явно отличаются от студентов других факультетов: физического (ФФ), химического (ХФ) и биолого-почвенного (БПФ) (табл. 2). Оно и понятно: по самой сути своей будущей профессии психологи гораздо больше нацелены на общение и понимание других людей, возможно, уже имеют опыт рефлексии в этой области. Поэтому их реакция на Суждение Б более позитивная, чем у студентов, имеющих дело в основном с предметной реальностью.

Толерантность студентов по отношению к различным группам людей

Итак, опрошенные продемонстрировали довольно высокий уровень понимания ценности толерантности как моральной нормы или представления о должном, хотя применительно к одним типам толерантности он был выше, к другим — ниже. Однако, помимо отноше-

Таблица 2

Распределение ответов о толерантности как расширении опыта по факультетам, %

Выбор таких групп был достаточно произвольным, но в целом определялся стремлением представить общности, различающиеся по основному группообразующему признаку, как то: национальность, политические взгляды, вероисповедание, сексуальная ориентация. Также респондентам был предложен набор эмоций, косвенно или приближенно отвечающих различным типам толерантности. Нужно сразу оговориться, что прямых и точных соответствий тут провести нельзя, одна эмоция может соответствовать нескольким типам толерантности. Все же некоторые параллели между эмоциями и типами прослеживаются.

При анализе эмоционального отношения респондентов к представителям различных групп необходимо учитывать два обстоятельства. Первым из них является культурная принадлежность самого респондента. Для ее измерения был введен вопрос о том, насколько к понятиям «свой» или «чужой» близки, по мнению опрошенных, те или иные группы. И прежде чем анализировать эмоции респондентов, нужно рассмотреть результаты этого измерения.

В представленной таблице 3 большие значения соответствуют близости к понятию «свой», а меньшие — к понятию «чужой». Вполне ожидаемо к «своим» тяготеют три группы: русские, православные и демократы — по ним среднее значение больше нуля. Понятно, что вряд ли имеет смысл говорить о толерантности по отношению к ним: даже если согласиться с теоретической возможностью существования нетолерантного отношения к собственной культурной группе, на практике оно встречается чрезвычайно редко. Таким образом, в дальнейшем речь пойдет только об эмоциях, испытываемых по отношению к группам с отрицательным значением по данному параметру.

Второе обстоятельство, требовавшее учета: представления о других группах (а не о конкретных индивидах) часто строятся на стереотипах. Особенно это касается тех групп, личностные контакты с которыми редки. По этой причине в данном случае описывается отношение не столько к каждому конкретному представителю такой группы, сколько к ее собирательному образу.

При анализе данных для каждой предложенной группы выделялись те эмоции, которые по отношению к ней были высказаны не менее чем десятью процентами опрошенных (табл. 4). Сразу же бросается в глаза, что по отношению ко всем

Таблица 3

Близость различных групп к понятиям «свой» или «чужой» 23

|

Русские |

1,74 |

|

Православные |

1,39 |

|

Демократы |

0,89 |

|

Татары |

–0,24 |

|

Евреи |

–0,45 |

|

Мусульмане |

–0,68 |

|

Китайцы |

–0,76 |

|

Американцы |

–0,81 |

|

Коммунисты |

–0,92 |

|

Арабы |

–0,92 |

|

Кавказцы |

–1,06 |

|

Представители сексуальных меньшинств |

–1,29 |

Среднее по выборке. Максимальные значения: «свой» (+2), «чужой» (–2).

группам, кроме американцев, самой часто встречающейся эмоцией оказалось безразличие (26–50% всех ответов). Свидетельствует ли это о значительной распространенности одного из типов толерантности — толерантности как безразличия? Наверное, свидетельствует, но лишь до определенной степени. Если мы вернемся к табл. 1, то увидим, что в ней толерантность как безразличие оказалась на предпоследнем месте по числу согласий с характеризующим ее суждением. Следовательно, «лидерство» безразличия на шкале эмоций вряд ли может объясняться особой распространенностью среди студентов ТГУ толерантности как безразличия. Скорее оно говорит о стремлении уйти от ответа. Оно также может быть интерпретировано как следствие отсутствия у респондентов в повседневной жизни постоянных контактов с представителями какой-то одной группы или нескольких. В общем, вряд ли можно однозначно толковать позицию

Таблица 4

Частота упоминания эмоций по отношению к различным группам, %

В таблице 4 группы распределены по горизонтальным графам по принципу общности эмоций, наиболее часто испытываемых по отношению к ним. Наряду с безразличием, к китайцам и татарам респонденты чаще всего испытывают интерес, а к евреям — еще и уважение. Эти две эмоции, особенно в сочетании, предполагают наличие толерантности как расширения опыта, отвечают наиболее конструктивному отношению к иному. Характерно, что и по степени близости к «своим» (см. табл. 3) эти три группы обладают не самыми низкими значениями. По отношению к мусульманам и арабам эмоции почти одинаковы: одна часть респондентов испытывает к ним интерес, другая — непонимание. В целом же отношение к этим группам скорее положительное, терпимое. Вполне возможно, что здесь имеет место некоторое приближение к толерантности как невозможности взаимопонимания: с одной стороны, эти люди воспринимаются как чуждые, с другой, испытываемый к ним интерес является признанием их значимости.

Отношение к американцам у опрошенных очень неоднозначное: у одной части респондентов — интерес, у другой — раздражение.

Интерес, однако, высказывается гораздо чаще, он даже опередил безразличное отношение. В отношении остальных групп преобладают скорее нетолерантные эмоции (раздражение, враждебность, непонимание); только сексуальные меньшинства вызывают к себе, вместе с непониманием и отчужденностью, снисхождение и интерес.

Ряд переменных, отразивших эмоции респондентов, был подвергнут факторному анализу. Предварительно данные по эмоциональному отношению к различным группам были перекодированы таким образом, чтобы они принимали лишь три значения: толерантное, безразличное и нетолерантное. Безразличие было отделено от толерантности как таковой, поскольку, как уже отмечалось, оно часто является лишь способом ухода от более содержательного ответа. В категорию толерантных эмоций вошли снисхождение, интерес, понимание, уважение и восхищение, в категорию нетолерантных — страх, ненависть, враждебность, раздражение и презрение. Первая группа получала код (+1), вторая — (–1), безразличие кодировалось как (0). Эмоции, испытываемые по отношения к русским, православным и демократам, факторизации не подвергались, поскольку эти группы больше воспринимаются как «свои».

В эмоциях, испытываемых по отношению к остальным группам, было выделено два фактора (табл. 5). По первому из них наибольшие нагрузки приходятся на группы татар, мусульман, евреев и арабов; несколько меньшая нагрузка у китайцев. Можно сказать, что первый фактор представляет собой отношение к группам, имеющим существенные культурные отличия. Как видно из анализа частоты упоминания отдельных эмоций (табл. 4), это отношение скорее положительное, чем отрицательное, чуждость культур вызывает к ним определенное любопытство и даже уважение. По второму фактору довольно высокие нагрузки приходятся на группы американцев и коммунистов (0,73), причем по всем остальным группам эти значения значительно ниже (не более 0,3). Похоже, что эти две группы, такие различные по многим параметрам, в одном отношении воспринимаются единообразно — как возможный источник угроз существующему в России на данный момент порядку. В сознании студентов американцев и коммунистов, видимо, объединяет приписываемое им стремление к всеобъемлющему господству, что и вызвало такое явное соединение этих переменных в один фактор.

Если сравнить наши данные с результатами мониторинговых опросов ВЦИОМ 1990–2000 годов (табл. 6), то видно, что отношение студентов ТГУ, например, к людям различных национальностей

Таблица 5

Результаты факторного анализа эмоций по отношению к «чужим» группам

|

«Чужие» группы |

Факторные нагрузки (варимакс нормализ.). Выделение: главные компоненты |

|

|

Фактор 1 |

Фактор 2 |

|

|

Сексуальные меньшинства |

0,38 |

–0,15 |

|

Кавказцы |

0,47 |

0,21 |

|

Мусульмане |

0,66 |

0,18 |

|

Американцы |

0,12 |

0,73 |

|

Коммунисты |

0,04 |

0,73 |

|

Китайцы |

0,54 |

0,26 |

|

Евреи |

0,66 |

0,01 |

|

Татары |

0,73 |

–0,01 |

|

Арабы |

0,62 |

0,30 |

|

Общая дисперсия |

2,46 |

1,32 |

|

Доля общей дисперсии |

0,27 |

0,15 |

Курсивом выделены значения больше > 0,5.

отражает те же тенденции восприятия, что и отношение к ним населения России в целом.

Так, отношение к американцам к 2000 году изменилось по сравнению с 1990 годом в обе стороны: за счет уменьшения количества неопределившихся стало больше как тех, кто относится к этой группе положительно, так и тех, кто относится к ней отрицательно. Заметно усиление негативизма по отношению к кавказским национальностям, конкретно — к азербайджанцам и чеченцам, хотя относительно первых налицо некоторая двойственность. Очень устойчивой является тенденция улучшения отношения к евреям; татары и арабы также вызывают у большинства положительные эмоции. В целом же в отношении к конкретным группам не наблюдается такого единства мнений, как при ответах на общие суждения о толерантности.

Таблица 6

|

Национальность |

Отношение |

1990 |

1993 |

1995 |

1997 |

1998 |

2000 |

|

Американцы |

Позитивное |

74 |

— |

— |

78 |

89 |

90 |

|

Негативное |

2 |

— |

— |

11 |

11 |

9 |

|

|

Азербайджанцы |

Позитивное |

— |

43 |

42 |

49 |

51 |

71 |

|

Негативное |

— |

43 |

39 |

35 |

49 |

29 |

|

|

Чеченцы |

Позитивное |

— |

35 |

30 |

38 |

44 |

46 |

|

Негативное |

— |

48 |

51 |

50 |

56 |

53 |

|

|

Евреи |

Позитивное |

57 |

68 |

64 |

72 |

87 |

87 |

|

Негативное |

13 |

17 |

17 |

16 |

13 |

12 |

|

|

Татары |

Позитивное |

— |

— |

71 |

74 |

72 |

— |

|

Негативное |

— |

— |

13 |

12 |

14 |

— |

|

|

Арабы |

Позитивное |

— |

— |

— |

— |

— |

84 |

|

Негативное |

— |

— |

— |

— |

— |

15 |

Распределение ответов на вопрос «Как Вы чаще всего относитесь к людям других национальностей?», % 24

Опрашивалось по 2400 человек. Данные о затруднившихся ответить не приводятся. Прочерк /—/ означает, что в этом году вопрос об отношении к людям данной национальности или этнической группы не задавался. Приводятся суммарные позитивные ответы («с симпатией, с интересом» или «в целом отношусь положительно»; «с полным доверием», «спокойно, как к людям любых других национальностей») и суммарные негативные ответы («в целом отрицательно»; «со страхом, недоверием», «с раздражением, неприязнью»).

Декларировать необходимость толерантности вообще проще, чем проявить толерантное отношение к определенной группе, чуждой для человека.

Влияние различных факторов на толерантные установки

Для характеристики отдельных подгрупп выборки был рассчитан индекс эмоциональной толерантности. Рассчитывался он путем суммирования перекодированных данных по всем группам, кроме демократов, русских и православных. Значения индекса по некоторым подгруппам выборки представлены в таблице 7.

Очевидно, что национальность и религиозность респондентов оказывают определенное влияние на индекс эмоциональной толерантности. У представителей нерусских национальностей значение индекса в два раза выше, чем у людей, причисляющих себя к русским. Подобная картина складывалась и при ответах на общие суждения о толерантности. Испытав на собственном опыте воздействие национальных отличий и трудности ассимиляции, эти люди более терпимо относятся к другим национальным, конфессиональным и т. п. группам.

Наибольшие же расхождения в значениях индекса наблюдаются по полу. Результаты t-теста для независимых выборок показывают, что связь между этими переменными является статистически значимой (p=0,000018). Можно попытаться объяснить ее наличие какими-

Таблица 7

Индекс эмоциональной толерантности по некоторым подгруппам выборки

|

Подгруппы |

Значения индекса |

N |

|

|

Пол |

Мужской |

–0,02 |

128 |

|

Женский |

0,16 |

269 |

|

|

Национальность |

Русский |

0,09 |

346 |

|

Другая национальность |

0,18 |

47 |

|

|

Считаете ли себя верующим человеком? |

Не считаю |

–0,01 |

66 |

|

Затрудняюсь указать вероисповедание |

0,07 |

70 |

|

|

Принадлежу к конкретному вероисповеданию, но не стремлюсь строго соблюдать обряды |

0,13 |

202 |

|

|

Принадлежу к конкретному вероисповеданию и стараюсь соблюдать обряды |

0,13 |

32 |

|

|

Общее |

0,10 |

400 |

Минимальная толерантность (–1), максимальная толерантность (+1). Курсивом выделены значения > 0,10.

Таблица 8

Распределение индекса эмоциональной толерантности по факультетам

|

Факультет |

Значения индекса |

N |

|

ФП |

0,21 |

25 |

|

ФилФ |

0,16 |

44 |

|

ХФ |

0,13 |

25 |

|

БПФ |

0,10 |

59 |

|

ЮИ |

0,09 |

59 |

|

ЭФ |

0,08 |

46 |

|

ФПМК |

0,08 |

53 |

|

ФсФ |

0,08 |

36 |

|

ФФ |

0,06 |

51 |

Минимальная толерантность (-1), максимальная толерантность (+1).

либо другими факторами, например, уровнем интереса к политике, который у юношей традиционно несколько выше. Этот параметр, несомненно, играет определенную роль, так как различия в подгруппах с разной степенью интереса к политике достаточно ощутимы. Тем не менее связь между интересом к политике и индексом эмоциональной толерантности не является статистически значимой. Это позволяет сделать вывод о том, что наиболее важны именно гендерные различия. Женщины по своим психологическим особенностям и исполняемой ими социальной роли, нацеленной на коммуникацию, более терпимы по отношению к иному, чем мужчины.

Среди факультетов стоит опять отметить психологов: значение индекса эмоциональной толерантности у них самое высокое (табл. 8). Распределение же по остальным факультетам дает основание утверждать, что эмоциональная толерантность не зависит от того, какие науки преобладают в ходе обучения: гуманитарные, социальные, естественные или точные. Психологи отличаются от остальных все по той же причине: эмоциональная сфера человека — предмет их профессиональных занятий, что неизбежно влияет на них самих. Некоторую роль может играть и знакомство с методиками опросов и психологических тестирований: из-за этого мог произойти сдвиг от реальных мнений и настроений психологов в сторону тех, которые, как им представлялось, ожидали от них.

Согласованность толерантности как моральной нормы и отношения к конкретным группам людей

Чтобы установить наличие или отсутствие такой согласованности, следовало проанализировать связь между индексом эмоциональной толерантности, построенным на основе отношения респондентов к конкретным группам людей, и согласиями/несогласиями с общими утверждениями, характеризовавшими различные типы толерантности. Предварительно были исключены респонденты, затруднившиеся ответить на вопросы о типах толерантности, в результате чего переменные стали дихотомическими, а корреляционный анализ — правомерным.

Искомая связь оказалась не очень выраженной, но статистически значимой (табл. 9). Прослеживается она между эмоциями, испытываемыми респондентами по отношению к конкретным группам, и согласием с первыми тремя суждениями о толерантности ( Суждения А — В ), что подтверждает предложенную выше интерпретацию эмоционального восприятия групп.

Таблица 9

Корреляции согласий/несогласий с суждениями о типах толерантности и индекса эмоциональной толерантности

|

Толерантность |

r (величина корреляции с индексом) |

N |

|

Как безразличие |

0,35 |

400 |

|

Как расширение собственного опыта |

0,32 |

313 |

|

Как невозможность взаимопонимания |

0,27 |

373 |

|

Как снисхождение |

0,07 |

359 |

|

Как смирение ради сохранения мира |

0,10 |

377 |

Курсивом выделены значения r, для которых p<0,05. Удаление пропущенных значений — попарное.

Напомним, что в таблице 4 толерантность как безразличие, как расширение собственного опыта и как невозможность взаимопонимания выражены более четко, чем два остальных типа толерантности. Чем может объясняться такое «отставание» толерантности как снисхождения и как смирения? Взятое в качестве эмоции, снисхождение имеет в обыденном сознании смысл, отличающийся от того, который Лекторский вкладывает в понятие толерантности как снисхождения. Эмоциональным снисхождением как бы прочерчивается граница между толерантным и нетолерантным отношением, и не исключено, что у большинства респондентов эта эмоция отражает отношение хоть и «на грани», но все-таки в большей степени последнее, чем первое. Толерантность же как смирение ради сохранения мира — это по преимуществу сознательно избираемая рациональная позиция, и поэтому она плохо сопоставима с любым набором эмоций.

* **

Полученные результаты позволяют достаточно четко определить факторы, от которых зависят направленность и глубина усвоения установки на толерантность. Во-первых, определенную роль играет сумма личностных усилий для ее реализации. Толерантное отношение, основанное на стремлении расширить собственный опыт, по определению должно быть внутренней интенцией самого человека. Как таковое, оно требует больше внутренних усилий и достигается с большим трудом, чем толерантное отношение, оправдываемое целью мирного сосуществования или заключающееся в простом безразличии по отношению к другим группам.

Во-вторых, активное толерантное отношение проявляется в основном по отношению к тем общностям (китайцы, евреи, татары), культурные отличия которых не оказывают существенного влияния на повседневную жизнь субъектов толерантности. По отношению же к группам, которые могут нести угрозу политическим интересам и какому-то аспекту идентичности субъектов (как происходит, например, в случае с американцами, коммунистами, кавказцами и представителями сексуальных меньшинств), стремления к пониманию и диалогу не наблюдается. Даже если толерантность декларируется как моральная норма, на деле она уступает по значимости политическому интересу или пасует перед представлением об угрозе

(неважно, подлинной или мнимой) собственной идентичности субъекта.

В-третьих, имеет значение, принадлежит ли человек к доминирующей культурной общности. Представители национальных меньшинств острее ощущают столкновение культур, потребность во взаимных терпимых отношениях между ними.

В-четвертых, опыт взаимодействия с носителями иных культурных норм, которым в большей степени, чем русское большинство, обладают меньшинства, а также сознательная направленность на понимание другого человека, свойственная, например, студентам-психологам, приводят и к более глубокому пониманию и усвоению наиболее конструктивного типа толерантного отношения — толерантности, понимаемой как расширение собственного опыта на фоне критического диалога культур.

В-пятых, существенное значение имеют гендерные различия: по сравнению с юношами девушки стабильно демонстрируют более высокий уровень толерантности, подтверждая тем самым, что именно женщине традиционно принадлежит коммуникативная роль в обществе, и потому понимание других людей и культур и толерантное отношение к ним больше доступны женскому полу, чем мужскому.

В-шестых, что касается соотношения толерантности как декларируемой моральной нормы и эмоций, испытываемых к конкретным группам, то последние оказались более дифференцированными. По ним можно зафиксировать реализацию трех типов толерантности: толерантности как безразличия, как расширения собственного опыта и как невозможности взаимопонимания. В целом же заявить о необходимости толерантного отношения вообще оказалось для респондентов легче, чем проявить его в адрес определенной группы.

Очевидно, что в Томской области проблема толерантности не является остроактуальной, поскольку здесь отсутствует национальная и религиозная рознь, не отмечены сколько-нибудь крупные конфликты, вызванные ксенофобией. Проведенное исследование, однако, отчетливо продемонстрировало, что такая спокойная обстановка еще не говорит об устойчивом миролюбии томских студентов. Достаточно часто заявляя о необходимости толерантного отношения к иным группам, они далеко не всегда применяют этот общий принцип в конкретных случаях. Поэтому полноценное развитие установок на толерантность по-прежнему требует специального внимания, в том числе со стороны системы образования. А тот факт, что эти установки в большей степени развиты у людей, имеющих опыт межкультурного общения или сознательно стремящихся к пониманию иного и чуждого, может считаться косвенным подтверждением эффективности политики, направленной на формирование толерантного сознания.

Список литературы Толерантность современной молодежи: исследование томских студентов

- Локк Дж. Опыт о веротерпимости//Соч. М., 1988. Т. 3. С. 66-90.

- Вольтер. История Карла XII//Собр. соч. М., 1998. Т.2. С. 307-512.

- Скворцов Л. В. Россия: истина жизни. Информационная культура и политика мультикультурализма//Культурология. ХХ век. Социология культуры и искусства: Дайджест. Вып. III (7). М., 1998. С. 231.

- Валитова Р. Р. Толерантность: порок или добродетель?//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 1996. № 1. С. 34.

- http://classic.fom.ru/obzor/o1007.htm.

- Краткая философская энциклопедия. М., Прогресс-Энциклопедия, 1994. С. 457.

- http://schoolsector.relarm.ru/school/library/tolerance/index.htm.

- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Репринтное воспроизведение издания 1903-1909 гг., осуществленного под редакцией профессора И. А. Бодуэна де Куртенэ. М., Прогресс-Универс, 1994. Т. 4. С. 755.

- Хеффе О. Плюрализм и толерантность: легитимация в современном мире//Философские науки, 1991. № 12. С. 22.

- Фромм Э. Бегство от свободы. М., Прогресс, 1990. С. 201.

- Энциклопедический словарь/Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб, 1901. Т. XXXIII. С. 61.

- Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., Политиздат, 1992. С. 195.

- Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме//Вопросы философии, 1997. № 11. С. 49-51, 54.

- Уолцер М. О терпимости. М., Идея-Пресс, 2000. С. 25.

- http://socarchive.narod.ru/bibl/polros/Tomsk/demogrtom.htm.

- http://www.tomsk.gov.ru/db/web. page?pid=16511.

- http://www.wciom.ru/vciom/info/cnew/opinion2000.zip