«Только бы душа России сохранилась». К 150‑летию со дня рождения классика русской литературы ХХ века, выдающегося православного мыслителя Ивана Сергеевича Шмелева (1873–1950). Материалы круглого стола научного проекта СПбДА «Византийский кабинет»

Автор: Любомудров А.М., Даренский В.Ю., Гудзова Я.О., Белукова В. Б., Сокурова О.Б., Иванов И., свящ., Гаврилов И.Б.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: История философии

Статья в выпуске: 2 (21), 2025 года.

Бесплатный доступ

Публикация подготовлена на основе выступлений участников круглого стола, посвященного 150‑летию со дня рождения И. С. Шмелева, который состоялся 3 октября 2023 г. в рамках деятельности научнопросветительского проекта СПбДА «Византийский кабинет». Рассматриваются духовный путь, основные темы и особенности творчества Шмелева в контексте наиболее значимых событий его биографии (детство в патриархальной Москве, трагедия революции в России, условия жизни в эмиграции). Анализируются воззрения писателя на духовнопросветительскую миссию своего творчества (в том числе в свете традиций Н. В. Гоголя), ее разносторонняя направленность — духовное просвещение и утешение русским изгнанникам, воспитание и назидание потомкам и свидетельство западному миру. Отдельное внимание уделено историософской публицистике, в которой наиболее ярко проявился дар сердечной беседы Шмелева с читателем и были заданы принципиально отличные от светской историографии духовные координаты понимания русской истории. Также рассматриваются некоторые темы многолетней переписки Шмелева с близким другом и единомышленником философом И. А. Ильиным — философия искусства и творчества, проблема возрождения России. Отмечено, что сегодня великий писатель уже обрел, как и мечтал, «своего» читателя «во всю Россию», но глубокое изучение, раскрытие и постижение его наследия ученымиспециалистами — философами, историками, культурологами, литературоведами — остается актуальной задачей современности.

И. С. Шмелев, И. А. Ильин, Н. В. Гоголь, Россия, Православие, русская литература ХХ в., религиозное мировоззрение, христианское мировоззрение, русская эмиграция, революция, историософия, православное просвещение, философия творчества, преемственность, искусство, воцерковленное творчество, православные ценности

Короткий адрес: https://sciup.org/140310264

IDR: 140310264 | УДК: [821.161.1(1-87).09(092):930.1](043.2) | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_2_103

Текст научной статьи «Только бы душа России сохранилась». К 150‑летию со дня рождения классика русской литературы ХХ века, выдающегося православного мыслителя Ивана Сергеевича Шмелева (1873–1950). Материалы круглого стола научного проекта СПбДА «Византийский кабинет»

E-mail: ORCID:

E-mail: ORCID:

Е-mail: ORCID:

E-mail: ORCID:

E-mail: ORCID:

E-mail: ORCID:

E-mail: ORCID:

Dr. Hab. of Philology, Leading Researcher, Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences.

E-mail: ORCID:

Vitaly Yurievich Darensky

E-mail: ORCID:

Yaroslava Olegovna Gudzova

Dr. Hab. of Philology, Associate Professor, Professor of Moscow International University, Department of Humanities.

E-mail: ORCID:

Victoria Bogdanovna Belukova

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Moscow International University, Department of Humanities.

E-mail: ORCID:

Olga Borisovna Sokurova

E-mail: ORCID:

Priest Igor Anatolyevich Ivanov

Candidate of Philosophy, Associate Professor, Head of the Department of Foreign Languages, Associate Professor of the Department of Theology, St. Petersburg Theological Academy.

E-mail: ORCID:

Igor Borisovich Gavrilov

Candidate of Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theology, St. Petersburg Theological Academy.

E-mail: ORCID:

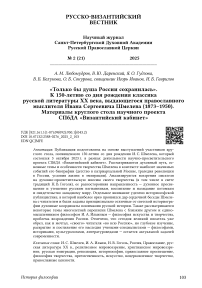

3 октября 2023 г. научно-просветительский проект Санкт-Петербургской духовной академии «Византийский кабинет» провел дистанционный круглый стол «„Только бы душа России сохранилась“. К 150-летию со дня рождения классика русской литературы ХХ века, выдающегося православного мыслителя Ивана Сергеевича Шмелева (1873–1950)»1.

Организаторами выступили кафедра богословия и кафедра иностранных языков СПбДА в лице кандидата философских наук, доцента, заведующего кафедрой иностранных языков и доцента кафедры богословия свящ. Игоря Иванова и кандидата философских наук, доцента, доцента кафедры богословия Игоря Борисовича Гаврилова. Соорганизатором стал Алексей Маркович Любомудров, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской академии наук, пригласивший к участию своих коллег — отечественных исследователей творчества писателя.

Доклады представили:

-

— Белукова Виктория Богдановна , кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Государственного университета просвещения (Москва): «Поэтические приемы в памфлетах Шмелева 1917 г.» ;

-

— Гудзова Ярослава Олеговна , доктор филологических наук, профессор кафедры гуманитарных наук АНОВО «Московский международный университет»: «„Для меня нет никакого искусства, кроме — Святого“: И. С. Шмелев об искусстве и творчестве в свете традиций Н. В. Гоголя» ;

-

— Даренский Виталий Юрьевич , доктор философских наук, профессор Луганского государственного университета им. Владимира Даля: «Историософская публицистика И. С. Шмелева» ;

-

— Любомудров Алексей Маркович , доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН: «„Просвещать во имя Господне, во имя Света для Родины“. Иван Шмелев о своей творческой миссии» ;

-

— Скотникова Галина Викторовна , доктор культурологии, профессор, профессор кафедры теории и истории культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры; ведущий научный сотрудник Российского института истории искусств: «„Лето Господне“ И. С. Шмелева в философском истолковании И. А. Ильина» 2;

-

— Сокурова Ольга Борисовна , доктор культурологии, кандидат искусствоведения, доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета: «Иван Шмелев как художник и мыслитель в откликах „философствующего сердца“ Ивана Ильина» .

Также выступили организаторы встречи: священник Игорь Иванов: «Философия творчества И. С. Шмелева» и И. Б. Гаврилов: «К характеристике духовного пути И. С. Шмелева» .

Публикация объединяет присланные в редакцию «Русско-Византийского вестника» тексты и тезисы прозвучавших на круглом столе докладов.

И. Б. Гаврилов: К характеристике духовного пути И. С. Шмелева

Иван Сергеевич Шмелев (1873–1950), великий русский писатель, классик русской литературы ХХ в., принадлежит литературе русской эмиграции первой волны, которая, по нашему убеждению, «является великим культурным достоянием, до сих пор полноценно не вернувшимся в Россию и не открытым современным читателям на подобающем уровне»3.

И. С. Шмелев родился 21 сентября 1873 г. в Москве, в православной купеческой семье, и старая Москва и ее патриархальный мир остались одной из главных тем его творчества, его духовной родиной, неисчерпаемым духовным родником.

И. С. Шмелев с супругой Ольгой Александровной и сыном Сергеем. Москва, 1903 г.

Исследователи говорят о крестном пути писателя. Действительно, крест присутствовал в жизни Шмелева с самого детства. В 1936 г. в очерке «У старца Варнавы» Шмелев писал: «Как-то приехала матушка от Троицы. Была она у батюшки Варнавы, и он сказал ей: „А моему… крестик, кре-стик…“ Это показалось знаменательным:

раза три повторил, словно втолковывал… „а моему… крестик, крестик!“… — „А тебе вот крестик велел, да все повторял. Тяжелая тебе жизнь будет, к Богу прибегай!“ — не раз говорила матушка. И мне делалось грустно и даже страшно. Сбылось ли это? Сбылось»4.

Его литературная позиция отличалась верностью русской классике и неприятием модернистских «холодных умозаключений, и страшных андреевских вопросов, и мистических переживаний, и легенд сологу-бовских»5. Знаменитый критик зарубежья Георгий Адамович даже называл Шмелева литературным рантье, живущим за счет русской классики.

С 1922 г. И. С. Шмелев оказался в эмиграции, во Франции, в Париже, где прожил 27 лет. Его единомышленник и собрат по перу русский писатель Борис Зайцев писал о Шмелеве: «А потом принял нас всех Париж. Тут понемногу он оправился. Полагаю, как и не в нем одном, революция и ее муки обострили, повысили у него

Преподобный Варнава Гефсиманский, 1900-е гг.

о

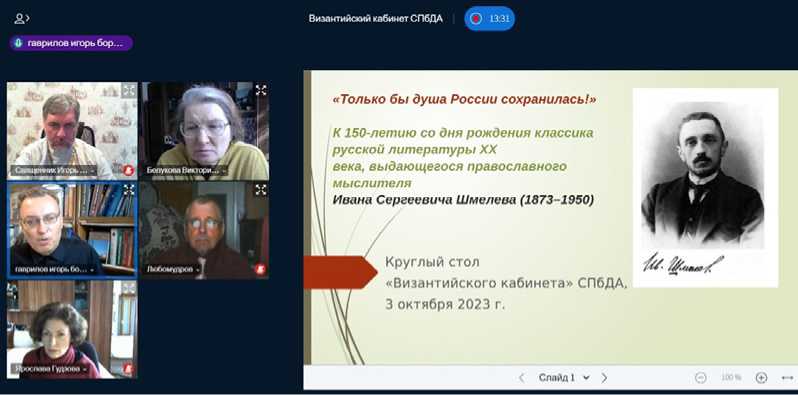

И. С. ШМЕЛЕВЪ ВЪ ПАРИЖ-Ь

На дняхъ npi-Ьзжаетъ въ Парижъ в*стный писатель И. С. Шмелевъ. тателн, наверное, з нитаго «Челов-Ька i га «Карусель» и д создавшихъ Шмеле шого и свособраз! оть плоти и кость чувствующего Ро'сс своимМ. Въ поел' Шмелева росъ и к, книгой, хотя эти п скитатпй достались во. Онъ потерялъ лантя, однако, не <

ской силы

онъ

съ богатымъ запас ден1й. Помимо м довъ, Шмелевъ ра

этю-з надъ* щый

большой вещью: .......-

Спасъ». Въ Париж* ожидаются «тублич-»,

мыя выступяен|я Шмелева, и парижане вероятно. будутъ им*ть вовможиост: познакомиться съ его новыми художест венными произведетпями въ чтении са мото автора.

«И. С. Шмелев в Париже». Сообщение парижской газеты «Последние новости» от 31 декабря 1922 г. Фото Шмелева — с визы на въезд во Францию от 15 января 1923 г.

религиозное чувство и чувство Родины, Руси»6. Сам Шмелев говорил А. И. Куприну: «Доживаем дни свои в стране роскошной, чужой. Все — чужое. Души-то родной нет, а вежливости много»7. Но именно эти годы стали расцветом его творчества.

Иван Ильин писал: Шмелев — «певец России, изобразитель русского, исторически сложившегося душевного и духовного уклада; и то, что он живописует, есть русский человек и русский народ, — в его подъеме и в его падении, в его силе и в его слабости, в его умилении и в его окаянстве»8.

Про свой роман «Лето Господне» Шмелев говорил: «Я показываю лицо Святой Руси, которую я ношу в своем сердце»9.

Тема России — главная в творчестве Шмелева. Он был убежден: «Никакие испытания не страшны, только бы душа России сохранилась»10; «Русский народ выдержит. И крестом (как-то!) обратит в прах дьявола. Своим внутренним-невидимым крестом. Ибо дано России быть сестрой милосердия у одра тяжко больного мира… И это не от гордыни: это — сверхлогика. Это — вывод из всей мировой истории»11.

Икона «Преподобные Сергий и Герман Валаамские». Хромолитография Е. И. Фесенко. Одесса, 1911 г. До самой смерти Шмелева хранилась в его доме

И. А. Ильин по этому поводу замечал: «Так о России не говорил еще никто. Но живая субстанция Руси — всегда была именно такова. Ее прозревали Пушкин и Тютчев. Ее осязал в своих неосуществимых замыслах Достоевский. Ее показывал в своих кратких простонародных рассказах Лев Толстой. Ее проникновенно исповедовал Лесков. Раз или два целомудренно и робко ее коснулся Чехов. Ее знал, как никто, незабвенный Иван Егорович Забелин. О ней всю жизнь нежно и строго мечтал Нестеров. Ее ведал Мусоргский. Из нее пропел свою серафическую всенощную Рахманинов. Ее показали и оправдали наши священномученики и исповедники в неизжитую еще нами революционную эпоху. И ныне ее, как никто доселе, пропел Шмелев»12.

П. Б. Струве в письме Святейшему Патриарху Варнаве отмечал: «Иван Сергеевич Шмелев воистину является тем славным русским писателем, который своим художественным пером нелицемерно служит великому делу: блюдения лика Святой Православной Руси в умах и сердцах всех, кому доступна и мила свободная русская речь»13.

Все годы, проведенные в изгнании, Шмелев мечтал о возвращении на Родину. «…Я знаю: придет срок — Россия меня примет!», — писал Иван Сергеевич. Незадолго перед смертью он составил духовное завещание, где высказал свою последнюю волю: «Прошу душеприказчиков… когда это станет возможным, перевезти прах моей покойной жены и мой в Россию и похоронить в Москве, на кладбище Донского монастыря, по возможности возле могилы моего отца, Сергея Ивановича Шмеле-ва»14. В 2000 г. последняя воля Шмелева была выполнена: прах супругов перевезен на родину и погребен рядом с могилами родных в Донском монастыре в Москве.

-

А. М. Любомудров: «Просвещать во имя Господне, во имя Света для Родины». Иван Шмелев о духовно-просветительской миссии своего творчества

Писатели русского зарубежья воспринимали свое творчество за пределами Родины как миссию, обращенную и к собратьям — русским изгнанникам, и к западным читателям. «Мы не в изгнании, мы — в послании», — в такой чеканной формуле выражали они эту мысль. Художники, верные православной истине, стремились донести «сокровища Святой Руси» до европейских народов, — как писал Зайцев, сделать прививку Западу «чудодейственного „глазка“ с древа России»15, имея в виду выход русского Православия на мировой простор. Но для Ивана Шмелева Православие навсегда осталось неотделимо от России, и даже в своем желании, обострившемся в последние годы, — жить близ монастыря — он стремился не к уставному богослужению и не к усиленной молитве, а к «воздуху родины». Он всей душой мечтал о том времени, когда его книги попадут в Россию: «Знаю: мои „Богомолье“ и „Лето Господне“ были бы в каждом русском домике, пошло бы по весям-градам… и… умягчало бы, светило бы душам <…> открывало бы радости сотворенного, учило бы молиться …»16

Дом на Малой полянке в Москве, где жили Шмелевы, 1922 г.

и печатная открытка «Москва зимой», которую Шмелев взял с собой, уезжая за границу

Несение света Истины, научение молитве — цели подлинно миссионерские. «Светить», «радовать», «открывать» — таким видел Шмелев задачу своего искусства, таким было его творческое самосознание. Это страстное желание донести свое слово до читателей однажды повредило его репутации, привело к навету, отголоски которого слышны до сих пор, — обвинению в коллаборационизме. Поводом стали несколько рассказов, опубликованных в годы войны в прогерманском «Парижском вестнике».

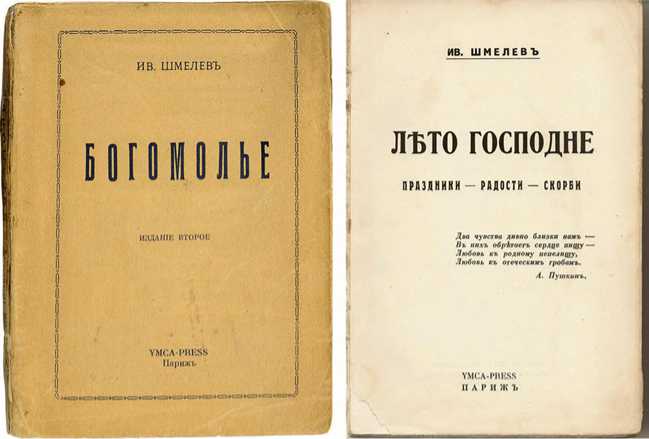

Наиболее известные книги И. С. Шмелева

Мотив Шмелева был ясен: «Для сотен тысяч русских людей, пригнанных немцами в Европу, не было русской газеты. <…> Я понимал, что нужна, и что им нужно в ней. Я решил — печататься, для них. <…> Я писал только о России, о русском человеке, о его душе и сердце, о его страданьях. О его страшной беде»17. Шмелев сознательно пошел на риск, даже на жертву своим добрым именем, — в надежде, что читатели «поймут, вздохнут, хотя бы слабый лик России почувствуют». Жертва не была напрасной: «Меня читали и были благодарны», — свидетельствовал писатель18.

Свое творчество писатель-христианин воспринимал, уподобляясь пушкинскому Нестору, как «долг, завещанный от Бога». Особенно часто это самосознание выражается в письмах к И. Ильину. В 1931 г., закончив «Богомолье», И. Шмелев пишет: «…для меня нет никакого искусства, кроме — Святого. Если бы я мог слагать молитвы! <…> С Господом хочу, по Его зову творить…»19 Спустя 17 лет делает схожее признание: «Благодарю Господа за сподобление — маленьким служкой быть во имя Его. Я же знаю: в великую кадильницу на Божественной Литургии Поднебесной чутош-ные зернышки ладанцу подсыпал… только. Но это — высокая награда»20.

Любое произведение искусства и, шире, явление реальности может неисповедимыми путями Промысла привести человека к Богу, даже если автор не ставил такой задачи. Что касается Шмелева, то он сознательно ориентировался на миссионерские цели. В этом намерении художника укрепляли лица духовные, в том числе известнейшие руководители Церкви. Вот мнения первоиерархов РПЦЗ. Владыка Анастасий (Грибановский), поклонник таланта Шмелева, ободрял его: «Итак, вооружившись бодростью и мужеством, продолжайте творить великое, святое и вечное по своему значению дело, порученное Вам как послушание свыше»21. Митрополит Антоний

(Храповицкий) приветствовал Шмелева как «явного друга русского народа, понявшего его золотое сердце и светлый ум», и желал «преуспевать в раскрытии прекрасной души нашего народа, которую не удалось, слава Богу, <ни> развратить его внутренним врагам, ни лишить того светлого детски-прекрасного облика, который он получил под Вашим талантливым пером»22. Это мнение разделял и митрополит Евлогий (Георгиевский): «Бессмертные творения Ваши — это не только радость и утешение наше, но и великое поучение нам, русским, в рассеянии сущим»23. Обратим внимание на слово «поучение», — оно, безусловно, отражало миссионерское самосознание писателя. «Я никак не боюсь учить», — писал Шмелев Ильину в ответ на критику «Записок неписателя»24.

«Вера без дел мертва есть» (Иак 2:26) — из этой максимы рождалась у Шмелева энергия работы, он не ограничивался одним лишь созерцанием. Сознание общего дела, «духовного делания» побудило его к многолетнему сотрудничеству с издательством прп. Иова Почаевского при монастыре прп. Иова Почаевского в селе Ладомиро-ва на Пряшевской Руси (Чехословакия) и газетой «Православная Русь». Монастырь вел активную миссионерскую и культурно-просветительную работу, выпускал церковнообщественную периодику. После войны братия переехала в Америку и присоединилась к Свято-Троицкому монастырю в Джорданвилле, где продолжили свою деятельность типография и издательство. Возглавлял обитель архимандрит (впоследствии архиепископ) Серафим (Иванов). Шмелев стал другом и соработником отца Серафима, вел с ним многолетнюю переписку. Обратимся к этим до сих пор не публиковавшимся письмам Шмелева, где открываются новые грани его самосознания как православного писателя-миссионера.

Духовное просвещение — редко кого из светских писателей именно эта деятельность так привлекала и волновала. Шмелев высоко ценил труд обители и, публикуя свои материалы, стремился привлечь к ней дополнительное внимание, поддержать издательское братство. Свою роль в этом сотрудничестве он видел в том, чтобы «всемерно, сколько в силах, содействовать Вашей высокой миссии — Православного Просвещения <…> во Имя Господне, во имя Света для Родины».25 В призыве «К православным русским людям» (недавно обнаруженном и еще не публиковавшемся), рассказывая о монастыре, он говорит именно о труде: «Прошу поверить мне, что подвиг Обители — живое, святое, родное дело».26

Обращаясь к еп. Серафиму в сентябре 1947 г., Шмелев развивает свою мысль: «Дивлюсь и радуюсь Вашей воле , выдержке, служению . <…> Ваша „Православная Русь“ — отлична, читаю ее — всю , и знаю, что должна она идти, ибо нужна и отлично ведется. Будем ее творить , будем ею согревать души, воспитывать юных»27. Письма Шмелева наполнены глаголами действия: служить, творить, согревать, воспитывать…

В аспекте нашей темы интересны страницы переписки с отцом Серафимом, где обсуждается рассказ Шмелева «Куликово поле». Из них видно, сколь важное значение придавал писатель этому произведению. «Куликово поле» Шмелев создавал в 1939–1947 гг. Планируя издать его в Джорданвилле отдельной книгой, он переработал текст, расставил новые смысловые акценты: «За эти 8 с лишком лет многое во мне перестраивалось, и некоторый „скепсис“ рассказчика, „следователя по особо важным делам“, — а, может быть, и автора…? — стал заменяться — утверждением… „приятием“ чуда, которое было несомненно. Выдумки в рассказе нет: в основе — факт, мне доверенный»28.

Интересно, что такую смысловую перестройку Шмелев выполнил не без влияния своего друга и наставника Ивана Ильина. Он признается отцу Серафиму: «Когда-то, прочтя в газете рассказ, проф. И. А. Ильин писал мне: „мы, — он и его жена, — плакали… были в сильнейшем волнении… Но вот что… вы почему-то сами — вернее, „рассказчик“, — как будто сомневаетесь..? Нет, все , действительно, было … и права Ваша Оля (Среднева), всем сердцем принявшая явление Святого“29<…> В итоге переработки рассказ углубился и раздвинулся»30.

Шмелев полагал, что в новой редакции рассказ поднялся до историко-философских обобщений: в нем нашли отражение исторический путь России, коллизия народа и образованного слоя. «Да там и не только о „чуде“… — там и о нашем грехе , и о нашей ответственности, и — об „ отпущении “ нам вины за наше — общее — преступление против России, против Высшей Воли. Внимательный, чуткий читатель обязан все это почувствовать…», — пишет он о. Серафиму 21 февраля 1948 г., и продолжает: «Несмотря на нашу вину , Знамение посылается — грешнику , грешникам! — Средневу и следователю, неверам! — и они это по-ня-ли! и прославили беспредельное Милосердие Господне! Им как бы сказано: „народ нуждается в руководстве… Вы его увели к пропасти… Вы его и отведите от пропасти… но для сего вы должны — перемениться … Святый не погнушался грешников, — явился и — вручил — ‘Благовестие, Знамение Спасения’ — Св<ятой> Крест — ‘уповайте’! Господь не отвратился от вас“. И они это осознали. Вот в чем главное зерно повествования! Оно проявляется ясней в последних 2–3 главках, предельно кратких. Вот в чем — главное-то чудо ! — доверие к грешнику — продолжается , и ему — ведущему слою! — поручается, доверяется — исправясь, руководить народом, дивным народом нашим! — вот моя вера!»31

Здесь, таким образом, находит отражение еще одна постоянная шмелевская интенция — открыть глаза интеллигенции на собственный народ, преодолеть многовековой разрыв, приведший к исторической катастрофе. Как писал Шмелев Г. Месняеву, «если бы наш образованный слой по-ни-мал свой чудесный народ! Что было бы!.. С таким народом можно преобразить мир! Верю. Сим и движусь»32.

По-видимому, Шмелеву немалых усилий стоило удержаться при создании рассказа в сфере художественной, не перейти грань, где повествование превращается в поучение. В следующем пассаже явственно слышны многочисленные рекомендации И. Ильина не «объяснять», а «показывать»: «Чтобы остаться верным искусству , его строгим требованиям, я не дозволил себе — разъяснять , ставить точки над i… — и потому „возрождение“ неверов дано так сжато, в пределе „образности“ только… Чуткий читатель обязан — „раскусить“, ибо в произведении искусства — именно раскусывается мысль, идея… — воспринимается каким-то особым органом, — не мыслительно, а… вдыханием, чуянием … — „хваткой сердца“..!»33

Наконец, Шмелев приподнимает «Куликово поле» еще на один уровень и расценивает его как своего рода псалом, как гимн Всевышнему: «Я, духовно бедный, дерзнул восславить своими косноязычными земными словами — Преподобного Сергия, стража России, и через него — пропеть мою слабую славу — Промыслителю, Всевышнему. Спел — как сумел. Сделал — что было в моих силенках…»34

Помимо духовного просветительства, помимо научения русского народа — в рассеянии и на родине — вере, любви к родным святыням, Шмелев планировал осуществить еще одну миссию, замысел которой родился в послевоенные годы. Писатель стремился поехать в Америку, в Свято-Троицкий монастырь, чтобы «подышать воздухом родины», закончить третий том «Путей небесных». Но была и сверхзадача: Шмелев всерьез рассчитывал объяснить Западу, что такое Россия, что она значит в судьбах мира: «У меня план (на случай, если достигну Америки) — лекции — о Пушкине, о „русской душе“, о ненависти к России и страхе перед ней, — для американцев и канадцев… о смешении России и „советов“, об этом трепаньи священного имени — Москва … — синоним „советчины“!.. — о, есть , что сказать и сказать — крепко . Поставить все точки над i»35.

Шмелев берет на себя роль не только просветителя, воспитателя русской души, но предстателя за Россию — и уже не в образах, но в прямом публицистическом слове. К этому жанру Шмелев широко прибегал в первые эмигрантские годы, публикуя очерки и статьи, главной темой которых стала «душа Родины». «Предстатель за Россию» — это выражение употребляется по отношению к святым, таким, как прп. Сергий, прп. Серафим, св. Иоанн Кронштадтский. В следующем пассаже Шмелев готов принять такую миссию на себя, избрав орудием не молитву, но слово: «Я мог бы явиться как бы „экспертом“ в „русских делах“ — для гг. иностранцев. <…> Да, хотел бы я осветить , — если бы меня запросили! — многое в сем вопросе , в чем до сей поры путаются и путают политики… — явился бы предстателем за Россию! Нашел бы данные: почему Россия нужна миру, и как! — как!! — надо поступать — а ведь им придется решать это! — с русским народом (это упрямая подмена России — бесами!). Нашел бы, как надо, сознавая чутко свою ответственность»36.

Оценим самоотверженность и страстность, с которой Шмелев готов вступиться за родную землю, — но сегодня, читая эти строки, невозможно скрыть горькую улыбку, и можно только посочувствовать этому замечательному человеку, чья чистая, искренняя душа была порой детски наивной.

Шмелев всегда оставался внимателен к тем, кто читает его книги. Его радовало, что русские, оказавшись в военное лихолетье за пределами СССР, узнали его имя. И надеялся на большее: «У меня, Бог даст, будет читатель свой , во всю Россию!»37 Это упование сбылось. Сегодня именно такой, «во всю Россию», читатель у Шмелева есть. «Лето Господне» стало настольной книгой, энциклопедией для тысяч русских людей. Миссионерскую задачу выполняют и другие его замечательные произведения — «Богомолье», «Старый Валаам», «Няня из Москвы», «Куликово поле».

-

В. Ю. Даренский: Историософская публицистика И. С. Шмелева

Публицистика И. С. Шмелева — важный компонент его наследия, в котором наиболее непосредственно проявился его дар сердечной беседы с читателем. Публицистика — синтетический жанр, включающий в себя элементы всех других: есть в нем и аргументация спора, и документальность, и образность поэзии, и последовательность прозы. «Выбранные места…» Н. В. Гоголя и «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского задали тот высочайший канон, на который ориентирована вся последующая традиция. Русская публицистика всегда несла в себе особый тон сердечной обращенности

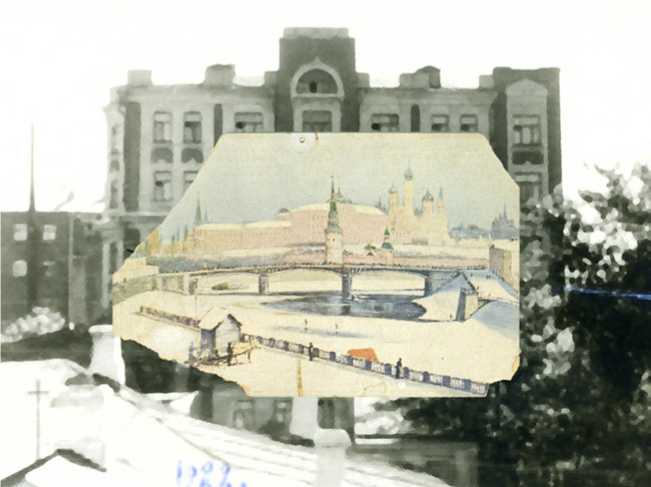

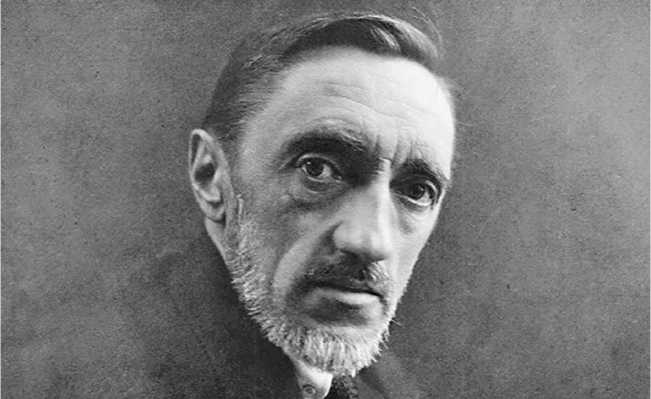

Иван Сергеевич Шмелев, 1930-е гг.

к читателю, с одной стороны, и исповедальности писателя — с другой. В ней нет той холодной отстраненности «моего мнения», которая чаще всего свойственна писателям западной традиции. Поэтому публицистика русских писателей является столь же важной частью их наследия, как и художественные тексты. Более того, иногда она может становиться даже более важной — в тех случаях, когда читатель находится в мировоззренческих поисках и ждет прямого слова убеждения, уже не опосредованного условностями художественного образа. Публицистика — тоже вид искусства: это художество мысли, пронизанной живым личным чувством и рождающей выстраданную устремленность.

Публицистика И. С. Шмелева обращена именно к такому читателю, что обусловлено особой трагичностью той исторической ситуации, в которой она создана. Как писал об этом сам И. С. Шмелев в статье «Как нам быть? (Из писем о России)», «проклинаете, угрожаете, судить хотите?.. Оставьте маленькое, не опаляйте духа. Для творческого дела храните святой огонь. Злое коварно прельщает вас — растратить себя впустую. Соберите себя, готовьтесь к выдержанной борьбе. Духовно вооружайтесь: придет время»38. Но это преображение уже произошло: «Вы, герои, полюбили ее и отдали за нее все, — за светлую, грезящуюся вам Россию, за Белую Россию, — не за могильный саван ее, а за белые пелены Рождения! По вере вашей, по мукам вашим — родится она, должна родиться! И больно, что есть люди, русские люди, которые все еще не хотят прозреть, все еще не хотят понять, что ваша борьба за нее есть жертва за прошлые ошибки и преступления, великая жертва необходимости, страшная историческая правда, а не ошибка»39. Публицистика И. С. Шмелева, с одной стороны, обращена к самым интимным глубинам человеческой души, но с другой стороны — исполнена глубокими историософскими смыслами, и в этом ее непреходящая ценность.

Высшие нравственные принципы И. С. Шмелев смог реализовать даже в условиях гитлеровской оккупации Франции. В годы Второй мировой войны он публиковался в «Парижском вестнике» — газете, в которой также печатались прозаик генерал П. Н. Краснов (самый читаемый автор русского Зарубежья) и выдающийся казачий поэт Н. Н. Туроверов. Сам Шмелев вспоминал об этом так: «я печатался в „Парижском Вестнике“: там было напечатано четыре моих рассказа и одна литературная статья.

Почему там печатался? А вот почему. Для сотен тысяч русских людей, пригнанных немцами в Европу, не было русской газеты. Когда нарождалась газета „Пар. Вест.“, ее редактор просил меня о сотрудничестве. Я спросил, на чьи деньги. — „На русские, начинаем с нашими 3 т. фр. Массам оттуда нужна русская газета“. Я понимал, что нужна, и что им нужно в ней. Я решил — печататься, для них. Говорить то, что я говорил всегда, — о России, о ее величии, о ее материальном и душевно-духовном богатстве. Немцы и не одни они — искажали подлинный лик России. Писали, что Россия — „историческое недоразумение“, ни истории, ни культуры, великая степь — и в ней дикари. Немцы показывали этих „дикарей“, возя русских пленных и пригнанных, стойком на камионах, по Берлину, одев в отрепья… — „смотрите дикарей! мы несем им культуру!“… Это было. Было и многое другое, куда страшней. О сем дошло и до русского Парижа. Оставить без ответа эту ложь? Мне как бы открывался случай, в меру моих сил, хотя бы в узах, скрутивших слово, образно опровергнуть гнусную клевету. Я полагал, что мои рассказы о родном могут содействовать этой цели. Я не ошибся, чему имеются подтверждения»40. Именно так и произошло, свою задачу писатель вполне выполнил. «Я шел на жертву, работая в такой газетке, — продолжает И. С. Шмелев, — Но что же делать? Хоть через вражий орган „шеп-тать“ правду… — поймут, вздохнут, хотя бы слабый лик России почувствуют. Меня читали — и были благодарны. И все это — никак не значит, что я „работал с немцами“: моя работа шла как раз вразрез с их целью»41.

Его способность к такому жертвенному нравственному подвигу обусловлена тем, что И. С. Шмелев в своем творчестве восходит к самым глубоким, «архетипическим» основаниям христианского сознания, в том числе задает принципиально иные координаты понимания русской истории — по сравнению с теми, к которым нас приучала светская историография, видевшая в истории исключительно «материальные» и социальные реалии, совершенно игнорируя и не понимая их духового смысла. На самом же деле, если видеть русскую историю сознанием православного человека, то это была история самого свободного в мире народа, который нес иго Христово , то есть обладал высшей духовной свободой.

В статье к 10-летию легендарного Ледяного похода «Подвиг (Ледяной поход)» Шмелев писал о том, что лишь «горсточка добровольцев» ушла в степи Кубани, но эта «горсточка» и стала тем «семенем» будущей России, которая воскреснет, несмотря ни на что. «Ушла, — писал он, — чтобы продолжить борьбу со стихиями и с врагом не человеческим только, а стихийным, не земным только, а вселенским, — борьбу со Злом, принявшим личину большевизма. Горсточка — и стихия Зла, всеми оставленные — и всемогущее, на человеческую мерку, Зло, овладевшее Россией, всеми силами и богатствами ее, всеми жизнями, Зло, прожигающее души соблазнами, властвующее насилием безмерным. И горсточка — продолжала вести борьбу. На человеческую мерку — безумие . Но у этой горсточки уже не было человеческой мерки. Подвигом Духа переросла она эту мерку, руководилась не человеческим, а иным, высшим, непостижимым уму. В этом безумии проявилась извечная трагедия божественной сущности в существе, ограниченном телесно: божественное повелело — и горсточка пошла на свою Голгофу. Тут не рядовое событие истории, а неизмеримое временем — трагедия борьбы Божеского и Дьявольского»42.

Столь глубокое метафизическое и даже мистическое прозрение в суть исторических событий — не менее значимое достижение И. С. Шмелева, чем его художественное открытие вечно живой, даже под покровом современной цивилизации, православной России. Более того, как мыслитель, он дал и общую «формулу» православного видения русской истории: «В этом частном и как бы провинциальном для мира случае проявляется величайшее общее: трагедия человека на земле. Перед горсточкой был поставлен сплетением исторических событий страшный выбор — как бы отсвет того, евангельского выбора, когда Добро и Зло стали лицом к лицу, когда дьявол показывал Ему все царства мира и славу их и говорил: „все это дам Тебе, если, падши, поклонишься мне“. И горсточка выбор сделала: пошла путем Его. И зрителям мира показала, — и кровью своей закрепила, — что есть сокровища, которых нельзя отдать ни даже за целый мир. Русские Добровольцы, как „бедный рыцарь“, имели одно виденье, непостижимое уму — Ее, Россию, и все, что у рыцаря слито с Ней, воплощено в Ней, олицетворено Ею. И, верные сладостной мечте, полные чистою любовью, они начертали на щите своею кровью святое имя Ее»43. Таково духовное прозрение И. С. Шмелева.

Эта жертвенность ради России сделала героев Ледяного похода причастниками жертвы Христовой: «Этот подвиг — уход в ледяные степи — определяемый условным человеческим временем — 9/22 февраля 1918 г. — имеет бессмертный смысл — отсвет Голгофской Жертвы. Этот подвиг роднится с чудеснейшими мигами человеческого мира, когда на весах Совести и Любви взвешивались явления двух порядков: тленного и нетленного, рабства и свободы, бесчестия и чести. Этот подвиг — проявление высокого русского гражданства: в подвиге этом не было ни различия классов, ни возраста, ни пола, — все было равно, едино, все было — общая жертва жизнью. Ледяной Поход длится. Он вечен, как бессмертная душа в людях, — негасимая лампада, теплящаяся Господним Светом»44. Такое поразительное мистическое видение сущности русской истории — редкое явление даже для лучших русских мыслителей ХХ в.

Несомненным шедевром русской публицистики, настоящей классикой этого жанра является вдохновенный очерк Шмелева «Крестный подвиг», опубликованный в 1924 г. Именно в нем впервые показано, что Белое движение было подвигом по образцу Крестной жертвы Спасителя — и точно так же оболганное, но внесло свет Христов в историю . И. С. Шмелев создал вдохновенный православный гимн героям Ледяного похода:

«„Аще не умрет — не оживет“!

То, что вы были, — это пропасть не может!

И самоотвержение, и неоправданные обиды, и мученья, и погибшие в пытках, и слезы, и кровь, и жертвы, — все это — есть, все — сущность! Это пути к правде неистребимой, к Богу в человеке, в народе нашем! Они не позволят угаснуть в России нашей — великому смыслу жизни! Это же пути к вечности, пути Божьи, какими человечество движется к величайшему завершению. Это же те черты, те чудесные линии, из чего создается Лицо Лучезарное, Душа России! Это — искры и огни Света, и намекает из них туманный еще пока, божественный образ в человеке. Незримо, но совершается.

„Камень, Его же отвергли строители…“

Вы суть камни и душа того Здания, которое воздвигается. И вы — увенчаете его! И жизнь опять чаши наполнит, что расплескали, и поставит опрокинутые столы! Вы открытой грудью подойдете к великому страдальцу, к народу-брату, и он узнает вас! он увидит и раны ваши, и муки ваши, — он все поймет и сольется нерасторжимо с вами»45.

Не смотря на поэтичность этого текста, в нем вместе с тем содержится и важнейшая идея, относящаяся к сфере богословия истории. Это архетип Голгофской жертвы как образец исторического подвига русского народа46.

А в некрологе «Памяти „Непреклонного“» Шмелев писал: «Великая и чреватая страница Русской Истории заключена: „Скончался Генерал Деникин“. Не только — Русской Истории. Генерал Деникин, его служба — связаны с Историей вообще, как связана Россия

Встреча семьи А. И. Деникина с семьей И. С. Шмелева в Капбретоне, Франция, 1926 г.

с миром. На протяжении ряда лет „дело Деникина“ взвешивалось на мировых весах. От удачи или неудачи этого дела зависели будущие судьбы человечества. Ныне мы это видим. Это определяет место Деникина в Истории… Россия не постыдится своего Сына: в его „послужном списке“ самые ярые искатели „темных черт“ не сыщут для себя удовлетворения… Это — слава и увенчание. Эта победа личности накрепко сплетена со славой и победой национальной. Немного найдется в Истории такой чистоты служения»47.

В целом в публицистике И. С. Шмелева присутствует целостная символическая система понимания русской истории вообще, и трагедии России ХХ в. в частности. Можно выделить в ней четыре ключевых мистических символа: 1) верх: Голгофа, Дух и богосыновство русского народа; 2) низ: недра, земля, вселенское Зло антихристова «интернационала»; 3) центр: Россия, Кремль, «горсточка» («малый остаток», «Соль земли»); 4) сквозной символ: свет, «Божия молния в человечьей пещере» (И. А. Ильин). Эта символическая система требует более детального исследования.

Я. О. Гудзова: «Для меня нет никакого искусства, кроме — Святого»: И. С. Шмелев об искусстве и творчестве в свете традиций Н. В. Гоголя

Проблема сближения художественного и духовного как задача и цель искусства впервые была осмыслена Н. В. Гоголем, попытавшимся «совместить „поэта“ и „церковного пастыря“»48. Особые надежды возлагались писателем на поэму «Мертвые души», три тома которой мыслились автору этапами духовного возрастания героев.

Шмелевские «Пути небесные» тоже были задуманы как опыт «духовного романа». При этом идея духовного становления роднит произведение И. С. Шмелева не только с поэмой Гоголя, но и с «Выбранными местами из переписки с друзьями». В обоих случаях это «<…> восхождение человека от самого низкого, заземленного состояния

-

<…> через победу над страстями и умерщвление в себе „ветхого человека“ — к конечной цели — стяжанию Духа Святого и Воскресению <…>»49.

Творческое самоопределение Шмелева напрямую связано с духовными исканиями. Тема искусства, прочитанная в христианском контексте, впервые была заявлена в повести «Неупиваемая Чаша», предваряющей, по определению Е. Г. Рудневой, «православный цикл», написанный Шмелевым в эмиграции («Богомолье», «Лето Господне», «Пути небесные»), но без «уставной строгости»50.

Отклонения от «уставной строгости» связаны с идеями нового религиозного сознания, влияния которых Шмелев не избежал. Однако в представлении о возносящей и действенной роли искусства он шел вслед за Гоголем. По Шмелеву, искусство — «преодоление хаоса, облечение в форму, по слову — „да будет!“ Творение. И подлинное произведение высшего искусства всегда подымает душу <…>»51.

В том же духе о творческой работе в свое время высказывался Гоголь. В письме к А. О. Смирновой он настаивал, что искусство — «дело великое» и что сама «способность созданья есть способность великая, если только она оживотворена благословеньем высшим Бога»52. Искусство требует от писателя бережного и ответственного отношения к слову, действенность которого связана с беспредельностью языка.

Спустя столетие, в феврале 1947 г., Шмелев писал И. А. Ильину: «Что за чудо, язык наш! Что за магическая сила, легкость, гибкость, „умолчание“!..»53 Делясь с другом и единомышленником размышлениями о языке романа «Няня из Москвы» (1933), удивлялся: «Откуда я…? — и отвечал почти словами Гоголя. — Из великого кладезя. Господь сподобил слышать и — внять. Господь сподобил родиться русским»54.

Взаимосвязь духовного и эстетического для Шмелева была очевидной. Беспредельное, неисчерпаемое, зрелое слово автора «Путей небесных» сопоставимо с «животрепещущим» словом Гоголя прежде всего по задаче духовного воспитания читателей. «Я искал света, — делился Шмелев с О. А. Бредиус-Субботиной, — чтобы самому найти его, себе дать радость и — другим, вести их (курсив мой. — Я. Г .)»55. Вслед за классиками XVIII и XIX вв., о которых Гоголь писал в главе «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», Шмелев продолжил брань «света со тьмой», пополнив величественный ряд «ратников света». Укрепившийся библейским духом прозаик поражал «позор нынешнего времени» и взывал «к прекрасному, но дремлющему человеку» (8, с. 279–280).

Прямые христианские дела лирических поэтов, по мысли Гоголя, — отраженная в творчестве любовь к ближнему и выражение скорби, происходящей от сознания собственной греховности и общего земного неустроения. Запечатленный в слове переход от скорби к умилению способен послужить уроком человечеству, став знаком высочайшего лирического настроения.

Шмелев на практике следовал советам предшественника. Основную черту своего творчества он определял как «понимание боли человека, горя, страдания и сострадания»56.

Отправной точкой для обоих писателей была любовь в христианском ее понимании.

Связь национально ориентированного творчества Шмелева с литературной классикой в эмиграции значительно усилилась. Укрепляющую и созидательную роль литературы Шмелев связывал с ее духовным потенциалом, скромно именуя себя «маленьким служкой» на Литургии Поднебесной57.

По Гоголю, поэт равносилен «духовидцу» и способен «в зерне прозревать его плод», пророчествуя о приближении в России «иного царствия» (8, с. 251). В одном из писем Ильину Шмелев в похожих выражениях сообщал о нежелании завершать начатый роман «Солдаты»: «Это — тлен. Это скорлупа. Я хочу „зерна“, я хочу, чтобы душа пела или ныла, или — славила. Господа жажду»58.

Идея мессианской роли России стала ключевой для Шмелева периода эмиграции. Писатель верил в возрождение страны и проповедовал ее духовное влияние на народы: миссия России — «Бога найти Живого, всю жизнь Богом наполнить, Бога показать Родине и миру!»59 Не последнюю роль в этом деле прозаик отводил художественному творчеству.

Шмелеву довелось стать свидетелем тотального попрания духовности и попытки уничтожения самобытности целого народа. Но, как и классик XIX в., он мечтал о благодатном времени, когда идея «внутреннего построения человека» по образу и подобию Божию станет повсеместной и желанной. Пока же, в «тяжелую годину всемирного землетрясенья» (8, с. 278), по слову Гоголя, писатель в меру отпущенных ему сил и таланта отдавался высокой идее в творчестве, воссоздавая величие образа человека в художественной форме.

Восторгаясь разнообразием голосов русских поэтов, Гоголь утверждал народные начала в качестве «самородного ключа» литературного творчества. Черты «человека величавого», запечатленные стихотворцами в лучших поэтических опытах, — природные народные качества, в них же самих видней развившиеся (8, с. 407). Взгляды Шмелева тождественны гоголевским: «Писатели, наши, православные… — это отсеянное изо всего народа. Говорю — о подлинных»60.

По мысли Гоголя, оторванное от корней общество подпадает под чужеродное влияние и теряет национальное устроение. Обратить его к «самородным» истокам способны русские писатели: «Наши собственные сокровища станут нам открываться больше и больше, по мере того, как мы станем внимательней вчитываться в наших поэтов» (8, с. 405).

Слова Гоголя оказались пророческими. Русская литературная классика утоляла духовную жажду изгнанников, собирала воедино разрозненные силы и питала творчество. Судьба Шмелева — ярчайший тому пример. Писатель видел в России скрытый до времени «рассадник» духовной мощи и надеялся на возможность пробуждения народных сил от «искусственного усыпления».

Таким образом, представления Шмелева об искусстве, смысле творчества и облике писателя связаны с основами народно-национальной культуры, покоящейся на духовных ценностях Православия. Характер этико-эстетических установок прозаика преемственно ориентирован на опыт Гоголя по сближению художественной и духовной литературы в целях воспитания души человеческой.

-

В. Б. Белукова: Поэтические приемы в памфлетах Шмелева 1917 г.

Сложное и страшное время гражданской войны в России помогают понять не только размышления ученых людей — философов, социологов, историков, писателей, но и обращение к воспоминаниям и мемуарам очевидцев, их записям в частных

Семья И. С. Шмелева. Крым, Алушта, 1920 г.

дневниках, самые обыкновенные письма домой с фронта, в которых у авторов не было еще возможности осмыслить происходящее с ними, но были перед их глазами только правдивые факты, которые возмутили их душу, заставили передать близким ту информацию, которая в это время не давала им покоя.

В переломные годы нашей истории подлинно была востребована психологобытовая ориентация повествователя, осваивались оригинальные формы, разновидности очерковых произведений: так впечатления, рожденные определенной средой и местом действия, созревшими здесь специфическими конфликтами, давали возможность ярко передать своеобразные положения «на местах», а автору — раскрыть его как некое слагаемое, как это видно из очерка И. С. Шмелева «Чего ждет земля? (Суд Соломона)» (1917).

Главный герой Семен Николаевич Кубарев, по прозвищу Вострый, объясняет народу «своими словами», какую надо вести правильную политику, чтобы в государстве наладился порядок: во-первых, надо ратовать против войны, а во-вторых, обязательно отстаивать твердый закон: «Государство что есть? Государство все равно, что телега. Все в ней в исправности — смело садись, увезет хоть десяток! А ежели каждый по колесу утащит…»61 Русскому народу уже было ясно, что будет в российской сумятице после германской войны и февральской революции, «ежели каждый по колесу утащит»!

Шмелев использует прекрасный психологический прием: устами своего героя, очень типичного простого деревенского мужика, но желающего что-то понять, узнать, к тому же по природе неравнодушного, неленивого, трудолюбивого, весьма смекалистого, — недаром у него и прозвище Вострый! — автор разъясняет неграмотному человеку всю премудрость текущих событий.

Семен Кубарев приводит пример, как дрались мужики из-за земли: передерутся, никто никому ничего не докажет, потом выпьют в знак примирения несколько ведер водки — и… до следующей стычки, все с тем же результатом. И никто не разберет эти вековые дрязги вконец запутавшихся мужиков, даже Соломонов суд, который, как пример истинной мудрости, известной всем по библейским преданиям, приводит Семен Кубарев. Поэтому-то и разъясняет мужик Вострый (а с ним и И. С. Шмелев!) своему соотечественнику простую истину: чтобы достичь действительно какого-то радикального изменения в своей жизни, изменения прогрессивного, которое определило бы ход его жизни в лучшую сторону, надо избрать «Великое Всенародное Собрание, которое Учредительное». Собрание это будет справедливое, т. к. там будут представители всех сословий, оно первым делом должно издать твердый и строгий закон, обязательный для всех. И потому, пока оно (Учредительное Собрание) «не разберет все дело земельное, пока не установит закона главного, по мудрому и общему согласию принятого, что с землей делать», никакого толку не будет по всей России. Поэтому Семен Кубарев многократно повторяет это: «Но чтоб закон, самый крепкий закон. Тогда и вся государственная телега поедет, и головы друг дружке не посшибают, и добро будет»62. А если будет снова пренебрежение «твердым законом», то и дело будет плохое: «…проглотите вы, говорю, друг дружку, а луга-то и земля-то правды ждет, а не крови»63.

Но, видимо, не очень он сам надеялся на мудрость своего народа, желающего и готового жить по твердым законам: устав от суеты жизни столичной, Шмелев в 1917 г. покупает домик в Феодосии, куда уезжает в надежде пересидеть смутное время, не подозревая даже, какие испытания готовит ему судьба…

О. Б. Сокурова: Иван Шмелев как художник и мыслитель в откликах «философствующего сердца» Ивана Ильина

В человеческой жизни редко, иногда единожды, случаются совершенно особые — судьбоносные — встречи, которые определяют дальнейшие пути, земные и небесные, каждого из нашедших друг друга людей. Такой счастливой и насущной встречей, настоящим даром свыше, стало знакомство «двух Иванов» — писателя Ивана Шмелева и философа Ивана Ильина. В результате революционных катаклизмов, после пережитых потрясений и тот, и другой оказались на чужбине, в чужеродной во многом, неоднородной и разнонаправленной эмигрантской среде. В этой среде они были, пожалуй, наиболее русскими по душе, духу и органическим свойствам ума и таланта.

«Пока мы с Вами живы — мы два Ивана, российских сына, и никаких гвоз-дей»64, — так впоследствии написал И. А. Ильин о прочном основании возникшего единства.

Их знакомству предшествовало заинтересованное чтение друг друга, в процессе которого в 1927 г. возникла многолетняя (длившаяся до 1946 г.) и очень интенсивная переписка, включившая в общей сложности 618 писем. Она была опубликована на рубеже тысячелетий и вошла в два дополнительных тома к собранию сочинений И. А. Ильина. Данную переписку трудно переоценить: это важнейший документ эпохи, яркая исповедальная проза, отразившая взаимный духовный и интеллектуальный труд двух замечательно одаренных людей, влияющих друг на друга, заражающих один другого творческим горением, с полным доверием обменивающихся самыми заветными мыслями и жизненными впечатлениями, а подчас гениальными откровениями и предвидениями.

Письма несут в себе осознание глубокого духовного родства, органической душевной связи и свидетельствуют о проникновенном взаимном понимании. «Я в каждую строку-слово Ваше духовно гляжусь — ибо Вы так мне близки» (1, 25), — пишет

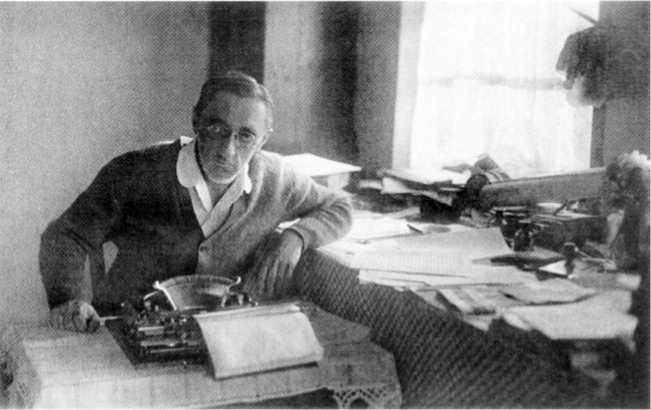

И. С. Шмелев за работой в эмиграции, ок. 1930 г.

Ильин Шмелеву. «В наших духовных основах много общего», — признает и Шмелев. В другом письме он с благодарностью восклицает: «Сколько видел я от Вас радостного, ласкового, чудесного! Единственный свет мне в Европе, родной свет. Если бы не дружба Ваша, — я был бы несчастней, о, куда несчастней — без просвета» (1, 23).

Взаимопониманию способствовал и свойственный обоим способ образного восприятия и осмысления вещей, свободное и виртуозное владение богатствами родного языка, вкус к красоте, мудрости и меткости самородной русской речи.

Выдающийся отечественный лингвист В. В. Колесов, возглавлявший кафедру русского языка в Ленинградском, затем Петербургском университете, в уникальном труде «Философия русского слова» обращает внимание на то, что наши философы чаще выражали свои мысли в образах и символах, чем в понятиях. Дело в том, что понятие переводит мысль в сферу абстрактных операций и является важной, но расчленяющей целое и промежуточной, «мертвой» формой постижения мира. Между тем, «для русской философии традиционно важны начала и концы, а не промежуточные точки развития, в том числе развития мысли»65. Образ бывает предпочтительнее понятия, поскольку передает первичное живое и целостное восприятие вещи. Символ же, синтезирующий понятие и образ, сосредоточен на высших смыслах и предельных обобщениях, «на типичных признаках, ценных для данной культуры»66.

И. А. Ильин оказался одним из наиболее ярких представителей именно такого метода философствования, унаследованного от античных мудрецов. Он сочетал свободное владение понятийным аппаратом с образно-символическим способом передачи мысли.

Неслучайно именно он открыл в Шмелеве, за которым в оценке тогдашней критики закрепился штамп «бытописателя», дар незаурядного и глубокого мыслителя: «В Шмелеве-художнике скрыт мыслитель. Но мышление его остается всегда подземным и художественным: оно идет из чувства и облекается в образы… Художник-мыслитель как бы ведает поддонный смысл описываемого события и чует, как зарождается мысль в его герое, как страдание родит в его душе некую глубокую и верную, миросозерцающую мудр ость, заложенную в событии»67.

Иван-философ раскрывает в произведениях Ивана-писателя, наряду с образностью мысли, обобщающий и масштабный символизм названий: «Заглавия Шмелева всегда символически существенны и центральны: они выражают главное содержание художественного предмета. Таково, например, заглавие „Про одну Старуху“, где под „Старухой“ разумеется не только „эта старушка“, но еще Россия-Родина-Мать, брошенная своим сыном и погибельно борющаяся за своих внучат, за грядущие поколения; это нигде не выговорено в рассказе, символ отнюдь не раскрывается в виде научения; напротив, эта символика таится поддонно, молчаливо; но она зрела в душе автора и медленно зреет в душе читателя, который в конце рассказа переживает весь ужас этого прозрения. Заглавие „Солнце мертвых“ — с виду бытовое, крымское, историческое, таит в себе религиозную глубину: ибо указует на Господа, живого в небесах, посылающего людям и жизнь, и смерть, — и на людей, утративших Его и омертвевших во всем мире. О подмосковных ли болотных пнях говорит заглавие „На пеньках“ или о срубленной России и о снесенной безбожниками мировой культуре? И что это за „Няня из Москвы“? Не все-русская ли это Няня? Не воплощение ли православной и национальной совести, священно-простонародной традиции русского народа?»68

Замечательна высказанная им мысль о зависимости роста обретаемого смысла от переживаемой душевной боли. В обобщающей статье Ильина, посвященной творчеству Шмелева, эпиграфом явилась строка самого писателя: «И пришло это сияние через муку и кровь». В статье философа все написанное Шмелевым разделяется на два периода: до и после революции, с ее бесчисленными жертвами и страшным, так никогда и не изжитым горем писателя из-за гибели сына.

Первый период характеризуется расцветом образного таланта Шмелева. Страдание человека было показано писателем в ту пору еще «в пределах быта, бытового горя» («Распад», «Мэри», «Человек из ресторана», «Росстани»).

Во второй период, наряду с ростом мастерства, быт насыщается бытием, сентиментальность вытесняется трагедией, и страдание восходит в ту сферу, где «выступает более чем человеческое, и даже сверхчеловеческое содержание, возводящее человека на уровень мировой скорби»69.

«В испытаниях, потрясениях и страданиях революционной эпохи мастерство Шмелева достигает настоящей высоты» («Неупиваемая чаша», «Солнце мертвых», сборники «Про одну старуху», «Свет разума», «На пеньках», книги «Лето Господне», «Богомолье», повесть «Поле Куликово»).

Ильин различает два вида страданий: во-первых, страдание в мире, которое человек испытывает вместе со всем живым творением; во-вторых, страдание о мире и за мир — именно в этом случае человек «приближается духом к Богу»70 и «проис ходит таинственное сближение Б ога и человека, ибо страдающий о мире Бог

Президент России В. В. Путин возлагает цветы на могилу И. С. и О. А. Шмелевых, 2009 г.

нисходит до страдания в самом мире, а страдающий в мире человек восходит к мировой скорби»71.

Ильин вполне обоснованно утверждал, что Шмелев, подобно Достоевскому, является ясновидцем человеческого страдания, которое принимает на себя для того, «чтобы художественно изболеть его и пронести его к осмыслению и освобождению. Он как бы прорывает выход из тьмы к свету, из мятущегося злосчастия к Госпо-ду…»72,«от страдания к очищению, просветлению и радости»73.

А. М. Любомудров подтверждает эту мысль: «Творчество было для Шмелева целительным процессом, где он изливал всю боль и страдание своей души и, как верно подметил И. А. Ильин, пытался „заклясть“ тьму и зло»74. «Верьте — то, что Вы создали, уже светит России и будет светить до конца» (2, 63), — ободряет Иван Ильин своего друга, страдающего от одиночества и непонимания в «туподушной» западнолиберальной среде.

Хотелось бы обратить особое внимание на то, что в переписке «двух Иванов» всегда незримо присутствовал еще один — третий, Большой Иван — обобщенный образ русского народа. В свое время М. М. Бахтин, занимаясь проблемой диалога литературных персонажей и реальных людей, выявил триаду « адресант — нададресат — адресат ». Согласно гипотезе ученого, в серьезном разговоре двух лиц существует, в зависимости от принятой ими системы ценностей, вольная или невольная ориентация участников диалога на авторитет некоего «нададресата», в роли которого «могут выступать Бог, Абсолютная истина, совесть, народ, суд истории, наука и т. п. М. М. Бахтин рассматривает его как существенный признак целого высказывания и, шире, — речевого общения»75.

Именно Православный Русский народ был таким «нададресатом» в переписке писателя Шмелева и философа Ильина. Их обоих волновала душа и судьба народа, его падения и взлеты, его молодая поросль, которой необходимо было дать «хлеб духовный», его творческий потенциал и великое крестоношение в собственной «священной истории». Свою программную статью «О путях России» И. А. Ильин посвятил И. С. Шмелеву. В переписке он выразил главную мысль статьи: «Нет народа с таким тяжким историческим бременем и такою мощной духовностью, как наш… мы выстрадали себе дар — незримо возрождаться в зримом умирании, — да славится в нас Воскресение Христово!» (1, 22).

Позже, характеризуя «Лето Господне» и «Богомолье», Ильин отметил, что «с тех пор, как существует русская литература, впервые художник показал эту чудесную встречу — мироосвящающего Православия с разверстой и отзывчиво-нежной детской душой»76.

«Верррно!!! При-ни-ма-ю», — откликнулся Шмелев (2, 50).

В его парижской квартире над двухметровой панорамой любимой Москвы был помещен большой фотопортрет учителя и друга. И уже спустя значительное время, после кончины каждого, произошла их посмертная встреча с Москвой и друг с другом: прах двух русских Иванов навсегда упокоился у стен древнего Донского монастыря.

Священник Игорь Иванов:

Философия творчества И. С. Шмелева

Хочется поделиться наблюдениями при чтении переписки И. А. Ильина и И. С. Шмелева, касающейся вопросов вдохновения, дара, творческого пути, судьбы художника и т. п.

В своих размышлениях И. С. Шмелев отмечает, что в категории философии творчества может входить и вера: есть дар или талант веры, есть искусство веры, есть упражнения в вере, есть «мастерки разного калибра», помогающие созидать в душе храм веры. Есть и «муза» Богопознания. И от человека полностью зависит — как он ответит на «веленье Божие», призывающее его к этому высочайшему Искусству из Искусств, лишь бы было желание «хоть красочки тереть, хоть перышки точить» в стремлении к святости как к шедевру огранки собственного сердца.

Шмелев так об этом говорит в своем письме от 7 апреля 1946 г.: «Хотелось бы развить чуть брошенное в предыдущем письме… — о вере, о путях к ней. Да, вера в Господа — дар, талан. Разного калибра. Как в искусствах. Малый талан — малое искусство. Вера — самое величайшее искусство. И, конечно, это искусство Богопознания никакими философиями не приобретается. Вот оно, — притча о „талантах“. Имеешь зачин, росточек… — приумножай. Упражнения необходимы, да. Но всегда — предел: поскольку даровано. Почему так, одному — два, другому — пять…? Так, назначено. И все тут. Все эти отшельники, пустынники, — все искатели в своем искусстве, приумножающие. Есть, конечно, закончики — облегчать приумножение, как есть теория стихосложения, „теория словесности“. Но как петуху не петь соловьем, так и „обой-денному“ — не стать верующим, а лишь — касаться сего, тереться у стен Церкви… и взывать. Вот откуда редкость явления истинно Святых! Как гениев в искусствах. А — вообще — мастерки, разного калибра. И как в искусствах — главное — сердце — область чувствований и способность вчувствований… — иначе — ноль! — так особенно и в самом великом искусстве — Богопознания. Это высоты Творчества… Я чуть трогаю все это… о сем надо то-мы! Есть „муза“ Богопознания, и — есть на сие — „веленье Божие“. Так вот, в сем Искусстве Искусств — мне бы… хоть красочки тереть, хоть перышки точить… хоть бумажку подкладывать под вдохновенную Руку, хоть отгонять надоедных мух от…! Вы чудесно сказали, что такое „совершенное в искус-стве“, что есть — искусство. Для меня — труднейшее и недоступнейшее из искусств, незнаемое мною, как незнаема музыка и живопись, только в эн плюс единица раз больше — Искусство Богопознания. Как зажечь сердце, если оно сырое и пропитано аммиаком?! как раскрыть сердце и принять Господа, если оно нераскрываемо?! Можно только тереться о святое… плакаться и вопить — „Боже, милостив буди мне грешному!“» (Письмо 401, И. С. Шмелев — И. А. Ильину, 7.04.1946)77.

Если для И. С. Шмелева философско-богословское осмысление тайны творчества связано с наитием, вчувствованием, то для И. А. Ильина, по мысли Шмелева, это четкая картина мира, совершенная анатомия мысли, для Шмелева — возможно, недостижимая вершина.

В сентябре 1946 г. И. С. Шмелев, намекая на юридическое образование Ильина, в восторге именует его философию творчества «законом»: «Получил Вашу книгу-машинопись — „О тьме и просветлении“. Прочел, и буду еще читать. Труд Ваш, поистине, огромный и плодоносный. Так еще не давали, насколько знаю, „анатомии“ и „психологии творчества“. Эта книга вытекает из Вашей теории эстетики, выраженной так блестяще в труде „Основы художественного творчества“ — „о совершенном в искусстве“. Теория Ваша, по-моему, уже не теория, не „гипотеза“, а — закон . Как бы увенчание всех теорий. И как же Вы ее художественно-четко применили! И свет, и блеск!» (Письмо 415, И. С. Шмелев — И. А. Ильину, 4.09.1946)78.

Более того, Шмелев говорит о том, что философия творчества И. А. Ильина сродни богословию, то есть представляет собой не что иное, как богословие творчества в «словесно-четкой оправе»: «Вы сумели дать то, чего никто не дал: явно связать земное с космическим, обнаружить эту непостижимую, невидимую „пуповину“… и заставить озирнуться и радостно вострепетать. Вы своею „эстетикой“ торите для мира пути к Богу, как ни один из современных, — и не только совр. „богословов“. Незримые россыпи богатства, неоглядные. И — в какой же словесно-четкой оправе!» (Письмо 417, И. С. Шмелев — И. А. Ильину, 7.10.1946)79.

И. С. Шмелев в своем пафосе о возрождении России настаивал, что для этой цели нужен именно тип творческого русского человека, сочетающего в себе при этом качества мыслителя и учителя. По сути, это и есть праведный поэт-пророк, совершающий нравственные поступки, возжигающий сердца людей нужным словом в нужный момент, преодолевший в себе закваску благодушно-радетельного лицемерия и ханжества: « Нужен — русский человек, мыслитель, учитель, тво-ри-тель… а не „общественник“: известно, как „рождается“ общественник: „благих намерений“ — 80 грамм, „самоуважения“ — 18 гр., „любви“ — можно и обойтись без оной, „честолюбия“ — квантум сатис и растворить в розовой водице, добавив, елико можно, „непримиримости“ и „у нас все скверно“» (Письмо 426, И. С. Шмелев — И. А. Ильину, 11.11.1946)80.

Конечно, свобода художника проявляется как в следовании за светлым вдохновением (реализация «свободы для»), так и в подчинении мрачному внедрению в сознание инфернальных девиаций, кажущихся выражением «свободы от». И тем отраднее читать слова И. С. Шмелева в завершении-свершении как его переписки с И. А. Ильиным, так и в самой его жизни, исполненной, как он верил, в согласии с Промыслом Божиим: «Мое положение, выливающееся как бы случайно в ром<ан> „П<ути> Н<ебесные>“, оказалось (для меня, по кр<айней> м<ере>) наиреальнейшим: каждому дан от Господа „план жизни“. И если человек вглядывается в чертеж этого плана, следует ему, — его жизнь — плодотворна и благоденственна. Иначе — страдания великие. То же и у кажд<ого> народа, у нашей Земли, и у всей Вселенной… — все „в плане“, все задано — „выполняй, а Я помогу тебе“. Господь в вечном творчестве, так и челов<ек> (к<а>к и природа) всегда в творчестве (даже в неподвижности своей), но важно, чтобы это тв<орчест>во соответствовало хотя бы тени „плана“». (Письмо 640, И. С. Шмелев — И. А. Ильину, 4.03.1950)81.

Хочется надеяться, что именно такое устроение человека, общества и мира может быть и ныне востребовано и воспринято в качестве реальной философии творчества, выражающей тайну сочетания человеческого творческого замысла и Промысла Божия в красоте исполненной высокого смысла жизни.