Тонкопылеватая фракция палеопочв и лёссов - память о былых процессах

Автор: Чижикова Наталья Петровна, Панин Павел Геннадьевич

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 61, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14313494

IDR: 14313494

Текст статьи Тонкопылеватая фракция палеопочв и лёссов - память о былых процессах

Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАСХН, Москва

Институт географии РАН, Москва

Процессы почвообразования как современные, так и былых эпох, влияют на минералогический состав почв, формируя профиль глинистого материала. Преобразованию илистой (<1 мкм) фракции в палеопочвах и лёс-сах их вмещающих посвящен ряд исследований (Величко и др., 1974; Градусов, Чижикова, 1976; Морозова, Градусов, Чижикова, 1979; Цацкин, Чижикова, 1990; Chizhikova, Gradusov, 1995; Чижикова, Морозова, Панин, 2007; Чижикова, Панин, 2007а, б). Однако в литературе отсутствуют материалы исследований поведения минералов пылеватой размерности в поли-генетических почвенных комплексах ( ППК ) позднего и среднего плейстоцена. В то же время пылеватая фракция так же, как илистая является носителем почвенной памяти. В.О. Таргульян (2005) предлагает выделять следующие слои «отражения» памяти: литогенный, эволюционный, реликтовый, современный.

В данной статье мы попытались рассмотреть информативность компонентов фракции 1–5 мкм с целью подтверждения (поиска) дополнительных диагностических признаков почвенных процессов, происходящих в сложные периоды плейстоцена.

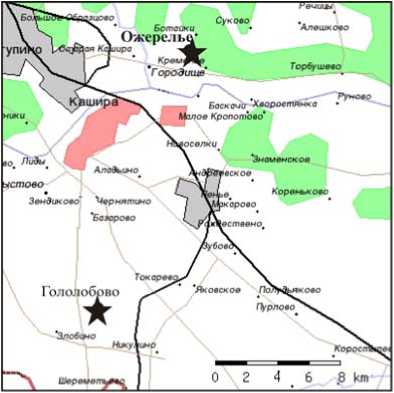

Объектами исследования являются разрезы погребенных лёссовопочвенных серий, заложенные в пределах Москворецкой равнины (междуречье рек Ока и Москва) между 54–56° с.ш. и 36–40° в.д. (рис. 1).

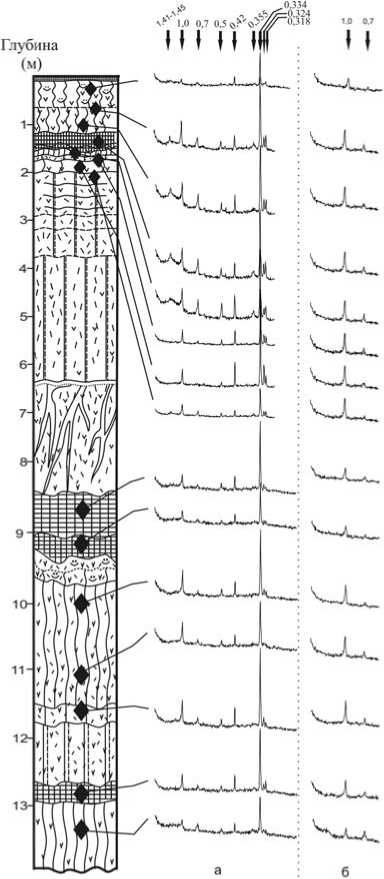

Выделены палеопочвенные комплексы: верхнеплейстоценовый – мезин-ский (MIS-5), среднеплейстоценовые – каменский (MIS-7) и инжавинский (MIS-9) (Величко и др., 2005; Величко, Морозова, Панин, 2007). Каждый из них состоит из палеопочв двух фаз: ранней межледниковой и более поздней интерстадиальной, разделенных в ряде случаев маломощной толщей осадка и горизонтом с признаками криогенеза (рис. 2). Морфологические, микроморфологические строение и минералогический состав лёссово-почвенных серий отображены в публикациях (Velichko et al., 2003; Величко и др., 2004; Панин, 2007а, б; Чижикова, Панин, 2007а, б; Чижикова, Морозова, Панин, 2007).

Рис. 1. Местоположение опорных разрезов лёссово-почвенных серий Ожерелье и Гололобово центра Восточно-Европейской равнины. 1 - местоположение разрезов; 2 - лесные массивы.

Основным методом исследования фракции 1-5 мкм является рентген-дифрактометрический анализ, выполненный на универсальном рентген-дифрактометре XZG-4A фирмы Карл Цейсс Иена (Германия). Режим работы аппаратуры: напряжение на трубке 30 kV, анодный ток 30 mA, скорость вращения гониометра 2° в минуту, излучение медное, фильтрованное никелем. Межплоскостные расстояния рассчитаны с помощью компьютерной программы. Минералы изучены во фракции тонкой пыли (1-5 мкм), выделенных методом седиментации по Н.И. Горбунову (1971) после удаления илистой фракции. В качестве коагулятора для осаждения взвесей использовали раствор 1 и. MgCk Снимались ориентированные препараты. Количественное определение минералов проведено по методу Кука (Cook etaL, 1975).

В работе рассматриваются коэффициенты устойчивости или выветрело-сти минералов, предложенные В.Н. Конищевым, В.В. Роговым (1985), представляющие отношения суммы процентных содержаний устойчивых минералов к неустойчивым. Для зерен минералов легких фракций брались отношения кварца - как устойчивого минерала к неустойчивым полевым шпатам. Эти исследования проводились на фракциях крупнее 50 мкм. Подчеркивалось, что область максимального разнообразия минералов ограничивалась 25-50 мкм. Мы рассчитали коэффициенты устойчивости для фракции 1-5 мкм. Такие расчеты для фракций 1-5, 5-10 мкм сделаны при анализе трансформации минералов в почвах 33-летнего возраста,

A mz

Bt mz

Генетический горизонт

A kam

EBt kam

Bt kam

A inzh

Btf inzh

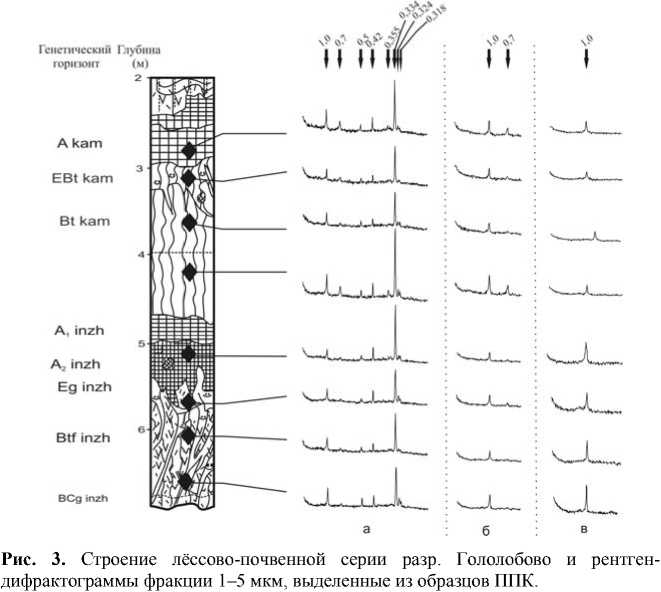

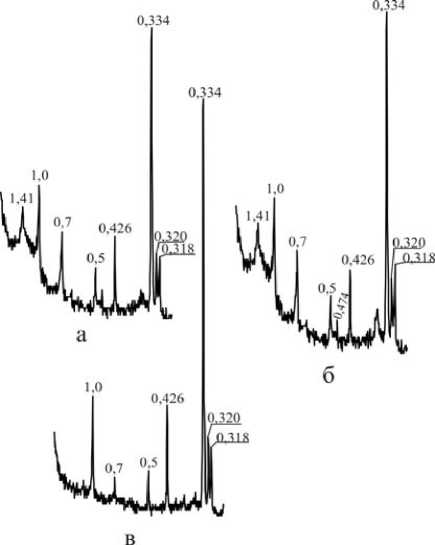

Рис. 2. Строение лёссово-почвенной серии разр. Ожерелье 1-04, Ожерелье 2-04 и рентген-дифрактограммы фракции 1-5 мкм, выделенных из образцов ППК. Условные обозначения здесь и на рис. 3: а - образец в воздушно-сухом состоянии; б - образец после сольватации этиленгликолем; в - образец после прокаливания при температуре 550° в течение 2 ч. Числа - межплоскостные расстояния в нанометрах. mz - мезинский ППК; kam - каменский ППК; inzh - инжавинский ППК.

сформировавшихся под различными ценозами на покровных суглинках (модельный эксперимент) (Верховец, 2005; Верховец, Чижикова, Влады-ченский, 2006). Рассчитывались коэффициенты К1=Кв:ПШ; К2=Кв:С, где Кв - содержание кварца во фракции, %; ПШ - содержание полевых шпатов во фракции, %; С - содержание слюд во фракции, %.

Рентгенографирование образцов пылеватой размерности позволило установить ряд общих закономерностей, а именно все образцы полимине-ральны и состоят из слюд (биотит, мусковит), кварца, К-полевых шпатов, плагиоклазов, каолинита. Количество фракции размерностью 1-5 мкм, не превышает 10,2%, минимальное ее содержание равно 3,0%.

Профиль минералов фракции 1-5 мкм голоценовой серой тяжелосуглинистой почвы характеризуются следующими показателями: содержание фракции колеблется от 4,4 до 7,3% с минимумом в верхней части горизонта; фракция состоит из слюд (36,7^14,8%), кварца (18,2-28,6%), К-полевых шпатов (13,6-15,6%), плагиоклазов (11,3-13,0%), каолинита в сумме с хлоритом (8,4-11,2%). Фиксируются следующие изменения указанных минералов в пределах профиля: относительное обогащение (~ 10%) верхней части профиля кварцем (табл. 1; рис. 2), при снижении содержания слюд, хлорита, К-полевых шпатов. В пределах профиля меняется соотношение ди- и триоктаэдрических разностей слюд; в средней части профиля большую долю составляют триоктаэдрические слюды (табл. 1). Расчеты коэффициентов устойчивости свидетельствуют о его максимальном значении в верхнем горизонте.

В образце интерстадиальной палеопочвы (крутицкая фаза) мезинского ППК позднего плейстоцена пылеватое вещество состоит из тех же минералов, что и в современной почве, особенно в нижней ее части профиля. Можно отметить снижение количества каолинита и хлорита, увеличение содержания биотитовых структур среди слюд (табл. 1; рис. 2).

В образцах профиля межледниковой палеопочвы (салынская фаза) мезинского ППК позднего плейстоцена резко возрастает количество слюд триоктаэдрического типа, достигающее своего максимума в нижней части профиля (58,6%) (табл. 1; рис. 2, 3), увеличивается в верхней части профиля количество пылеватого кварца (21,2%) на фоне 13-15% в пределах нижележащей толщи. В качестве примеси отмечается хлорит и хлорит-смектит.

Таким образом, характер распределения минералов пылеватой фракции межледниковой палеопочвы (салынская фаза) мезинского ППК схож с таковым современной почвы по двум показателям: наибольшему содержанию тонкопылеватого кварца в верхней части профиля и минимальному количеству слюд в этом же горизонте. Содержание К-полевых шпатов схоже с таковым современной почвы. Толща лёссовидных суглинков, в пределах которых сформировалась палеопочва, отличается от голоценовой

меньшим количествами фракции, а в ней большим содержанием слюд (до 58,6%) триоктаэдрического типа и низкими показателями коэффициентов устойчивости. Последнее свидетельствует о буроземообразовательном процессе, более мягком, чем условия образования серых почв.

Отложения среднего плейстоцена и палеопочвы, развитые на них, отличаются от отложений позднего плейстоцена фактическим отсутствием хлорита и его производных. Однако здесь также доминируют слюда (36,8-56,3%) и кварц (19,5-31,7%). К-полевые шпаты более равномерно распределялись в пределах толщи (7,9—18,2%), количество плагиоклазов не превышает - 12,8%.

Интерстадиальная палеопочва каменского ПИК выделяется самым высокими значениями содержания пылеватого кварца (31,7%), что соответственно повлияло на величину К1=1,7 (наибольшую по сравнению со всеми анализируемыми образцами). В верхнем горизонте наименьшее количество слоистых силикатов - слюд, каолинита, а также плагиоклазов.

Таблица. 1. Минералогический состав фракции 1–5 мкм

|

co CJ & cd РЦ |

Почвенные комплексы |

to g ° cd ^ & |

Глубина, м |

Содержание фракции 1-5 мкм |

Слюда |

Каолинит |

Хлорит |

Кварц |

К-полевые шпаты |

Плагиоклазы |

I 001/ I 002 |

К 1 |

К 2 |

|

S |

Серая лесная почва |

||||||||||||

|

CO |

1 |

0,40 |

4,4 |

36,7 |

8,9 |

* |

28,6 |

13,6 |

12,2 |

2,2 |

1,0 |

0,8 |

|

|

О |

§c о |

2 |

0,55 |

7,3 |

44,8 |

5,4 |

3,0 |

18,2 |

15,6 |

13,0 |

3,2 |

0,8 |

0,4 |

|

CJ Ji |

3 |

0,85 |

5,2 |

44,0 |

6,2 |

5,0 |

19,4 |

14,1 |

11,3 |

2,5 |

0,9 |

0,4 |

|

|

CJ |

Интерстадиальная палеопочва (крутицкая фаза) |

||||||||||||

|

CJ |

’Son |

4 1 |

1,30 1 |

7,0 1 |

44,6 1 |

5,0 1 |

Сл. 1 |

21,7 1 |

15,4 1 |

13,2 1 |

3,1 1 |

0,9 1 0,5 |

|

|

О |

§ S о |

Межледниковая палеопочва (салынская фаза) |

|||||||||||

|

2 cj 5 У эк |

5 |

1,55 |

3,2 |

50,3 |

4,4 |

Нет |

21,2 |

15,7 |

8,3 |

3,4 |

0,9 |

0,4 |

|

|

§ g Й |

6 |

1,70 |

3,9 |

55,5 |

5,1 |

Сл. |

13,0 |

16,6 |

9,7 |

3,3 |

0,6 |

0,2 |

|

|

S i « |

7 |

1,85 |

3,6 |

57,0 |

6,3 |

Нет |

13,5 |

17,3 |

5,7 |

3,3 |

0,6 |

0,2 |

|

|

О к К К |

8 |

1,95 |

4,2 |

58,6 |

6,1 |

* |

15,3 |

12,3 |

7,8 |

3,2 |

0,5 |

0,2 |

|

|

«1? |

Интерстадиальная палеопочва (поздняя фаза) |

||||||||||||

|

ся |

s S 9 |

9 |

0,60 |

3,7 |

43,5 |

6,1 |

Нет |

31,7 |

12,2 |

6,4 |

2,3 |

1,7 |

0,7 |

|

CJ |

2 о ° |

10 |

1,05 |

3,5 |

49,7 |

7,5 |

» |

24,0 |

11,4 |

7,5 |

2,6 |

1,2 |

0,4 |

|

CJ |

у 5 у |

Межледниковая палеопочва (ранняя фаза) |

|||||||||||

|

& CJ |

2 R В |

11 |

1,95 |

3,7 |

52,4 |

4,5 |

» |

22,1 |

14,0 |

6,6 |

2,9 |

1,0 |

0,4 |

|

о |

" S )S О s |

12 |

2,90 |

3,5 |

49,2 |

4,5 |

» |

19,5 |

9,9 |

5,8 |

3,0 |

1,2 |

0,3 |

|

« д |

13 |

3,55 |

10,1 |

52,3 |

5,7 |

» |

21,5 |

15,0 |

5,3 |

2,8 |

1,1 |

0,4 |

|

|

CJ Почвенные XO 2 a комплексы ° m Ph ^> ^ Щ 2 § О g< | И 14 14 57 a м h |

Глу- Содержание Слюда Каолинит Хлорит Кварц К- Плагио- I 001 / I 002 К 1 К 2 бина, фракции 1-5 полевые клазы м мкм шпаты Интерстадиальная палеопочва (поздняя фаза) 4,90 6,6 39,2 4,6 25,2 18,2 12,8 2,2 0,8 0,6 Межледниковая палеопочва (ранняя фаза) |

|

О S и g и 15 | эВ К ’к g S 16 1 16 о 2 й 17 я й и у S « | § 18 й 19 2 Й s п 20 Ж CJ Й 2 й к о м a cj о 21 21 и и 5 22 К с 23 |

5,35 5,3 36,8 11,6 * 30,5 13,9 7,2 1,9 1,0 0,8 Интерстадиальная палеопочва (поздняя фаза) 2,80 | 6,8 | 51,2 | 5,4 | Нет | 21,3 | 12,5 | 9,6 | 2,2 | 0,9 | 0,4 Межледниковая палеопочва (ранняя фаза) 3,10 4,0 52,5 10,1 Сл. 21,0 10,7 5,6 2,8 1,2 0,4 3,55 4,7 49,8 8,9 Нет 24,2 9,7 7,4 1,8 1,4 0,5 3,80 6,4 48,6 8,8 » 21,4 13,5 7,7 2,2 1,0 0,5 Интерстадиальная палеопочва (поздняя фаза) 5,25 | 10,2 | 37,6 | 5,3 1 1 31,3 | 15,0 | 10,9 | 2,7 | 1,2 | 0,8 Межледниковая палеопочва (ранняя фаза) 5,00 5,0 40,7 3,2 Нет 30,1 18,1 7,9 1,8 1,1 0,7 5,80 5,2 56,3 3,8 » 25,4 7,9 6,5 2,3 1,8 0,4 6,35 3,0 52,3 2,4 » 21,8 16,0 7,3 2,6 0,8 0,4 Интерстадиальная палеопочва (поздняя фаза) 1 8,2 1 44,3 1 5,6 1 1 25,9 1 14,1 1 10,1 1 1 1 1 0,5 |

|

Среднее значение |

Межледниковая палеопочва (ранняя фаза) _________I 4,7 ______I 50,9 J 6,1 1 1 21,5 1 13,6 J 7,1 1 1 11 0,5 |

* Хлорит-смектитовые образования; Сл. – следы хлорита.

Коэффициент К2 контрастный, свидетельствующий о снижении количества неустойчивых к выветриванию компонентов. Среди слюд возрастает доля мусковитовых структур, что также говорит об увеличении компонентов, устойчивых к выветриванию. Доминирование суровых климатических условий с процессами криогенеза приводило к активизации процессов морозного дробления таких устойчивых компонентов, как кварц, полевые шпаты, что и отразилось на минералогическом составе фракции тонкой пыли.

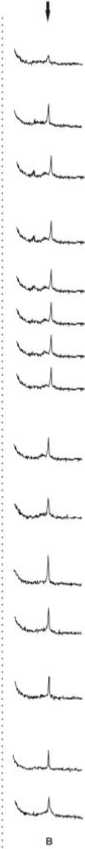

Рис. 4. Рентген-дифрактограммы фракции 1—5 мкм, выделенной из (а) голоценовой серой лесной тяжелосуглинистой почвы; (б) интерстадиальной почвы (кру-тицкая фаза) мезинского ППК; (в) межледниковой почвы (салынская фаза) мезинского ППК. Числа - межплоскостные расстояния в нанометрах.

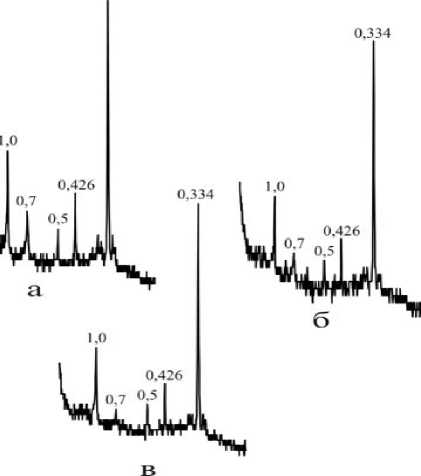

Межледниковая палеопочва каменского ППК характеризуется неравномерным распределение фракции 1-5 мкм, количество которой резко (в 3 раза) возрастает к нижней части профиля. Во фракции преобладают слоистые силикаты - слюды, мусковит-биотитового типа (табл. 1; рис. 2, 5). Распределение кварца, К-полевых шпатов и плагиоклазов равномерное, что подтверждает наличие условий формирования, сходных с образованием бурых лесных или луговых палеопочв. Коэффициент устойчивости К1 и К2 схож с таковыми современных почв (табл. 1).

0.334

Рис. 5. Рентген-дифрактограммы фракции 1—5 мкм, выделенной из (а) интерстадиальной почвы каменского ППК; (б) межледниковой почвы каменского ППК; (в) межледниковой почвы инжавинского ППК. Числа - межплоскостные расстояния в нанометрах.

Палеопочвы инжавинского ППК по содержанию минералов отличаются от палеопочв каменского полигенетического почвенного комплекса более высоким количеством кварца. Причем в интерстадиальной палеопочве зафиксировано наибольшие показатели по К-полевым шпатам (18,2%) и плагиоклазам (12,8%).

В образце из межледниковой палеопочвы содержание кварца достигает 30,5%, количество каолинита 11,6% наибольшее из всех рассмотренных образцов. Зафиксированные изменения в содержании минералов обусловлены формированием лесных сообществ суббореального типа, приводящих к активизации выветривания менее устойчивых минералов и остаточном накоплению пылеватого кварца. Согласно Величко, Морозовой (2005) в этот период формируются дифференцированные по элювиальноиллювиальному типу профили почв с поверхностным оглеением.

В разр. Гололобова интерстадиальные палеопочвы разных комплексов различаются по высокому содержанию минералов фракции 1-5 мкм (6,8 и 10,2%) по сравнению с межледниковыми почвами. Палеопочва каменского ППК более слюдистая (51,2%), в то время как инжавинского ППК более кварцевая (31,3%), что делает их схожими с интерстадиальными палеопочвами каменского ППКразр. Ожерелье 2-04.

Фракция тонкой пыли межледниковой палеопочвы так же, как и большинство рассматриваемых палеопочв межледниковья имеет слюдистый состав (48,6-52,5%). Коэффициент К2=0,5, К1>1, распределение пылеватой фракции и ее минералов скорее равномерное. Зафиксировано наибольшее содержание триоктаэдрических структур слюд в верхней части профиля (табл. 1; рис. 5). Фракция тонкой пыли межледниковой палеопочвы инжа-винского ППК несет следы некоторого перераспределения минералов. Верхняя часть профиля выделяется высоким (30,1%) количеством кварца, преобладанием диоктаэдрических разностей среди слюд (табл. 1, Лю1/Лю2=1,8); наибольшим содержанием К-полевых шпатов (18,1%). Ниже по профилю зафиксировано увеличение количества слюд биотитового типа, резко снижается количество кварца, К-полевых шпатов. Такое распределение минералов свидетельствует об активном их преобразовании под влиянием элювиально-глеевых или подзолообразовательных процессов. Эти данные подтверждают проведенные ранее исследования по микростроению и минералогическому составу фракции менее 1 мкм (Чижикова, Морозова, Панин, 2007; Чижикова, Панин, 2007а, б; Панин, 2007а, б).

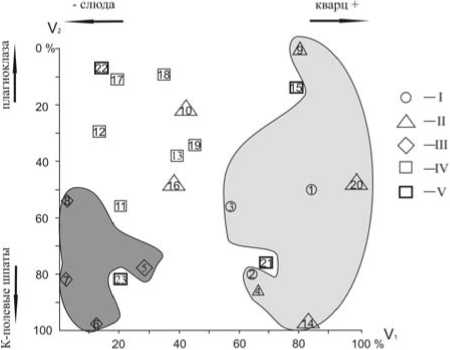

Для большей наглядности полученные материалы обработаны с помощью метода многомерной статистики. Получена многомерная выборка из 2=23 наблюдений по и=6 признакам, где О - количество образцов; п - процентное содержание: 1 - фракции 1-5 мкм, 2 - слюды, 3 - каолинита, 4 - кварца, 5 - К-полевых шпатов, 6 - плагиоклазов.

По первой главной компоненте (%), описывающей 38,5% общей суммарной дисперсии признаков, наибольший вес имеют показатели содержания слюд и кварца. По второй компоненте (Кг), составляющей в сумме с первой 62,9% дисперсии признаков, наибольший вес имеет поведение К-полевых шпатов и плагиоклазов.

В табл. 2 приведены собственные числа (/./) и собственные векторы (l j) корреляционной матрицы минералогических показателей фракции тонкой пыли. На рис. 6 выделяются следующие ареалы, объединяющие палеопочвы по показателям минералогического состава фракции 1-5 мкм. По первой главной компоненте (наибольшие показатели содержания кварца пылеватой размерности) наиболее близкие значения получены между элювиальной частью современной почвы и интерстадиальными палеопочвами. Сюда же попадает верхняя часть профиля инжавинской межледниковой палеопочвы. Резко обособляются минералогические показатели межледниковой палеопочвы мезинского ППК по высокому содержанию слюд биотитового типа, К-полевых шпатов.

Таблица 2. Собственные числа (Я/) и собственные векторы (Г,) корреляционной матрицы содержания тонкопылеватой фракции и основных минеральных фаз в ней

|

2,33 |

1,45 |

|

|

Показатель |

% |

|

|

38,86 |

24,08 |

|

|

v2, |

||

|

Содержание фракции |

0,40 |

-0,23 |

|

Слюда |

-0,62 |

-0,01 |

|

В Каолинит |

0,15 |

-0,34 |

|

g Кварц |

0,49 |

-0,36 |

|

^ К-полевые шпаты |

0,19 |

0,70 |

|

Плагиоклаз |

0,39 |

0,46 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые предложено рассматривать минералогию почв пылеватой размерности как диагностический показатель былых стадий формирования лёссово-почвенных комплексов.

Установлено, что содержание пылеватых фракций, их минералогический состав и структура минералов обладают определенной информативностью, отражающей процессы, протекающие в былые эпохи.

Характерна однотипная ассоциация минералов тонкопылеватой размерности, состоящая из глинистых и кластогенных минералов. Среди глинистых минералов преобладают слюды двух типов (биотитового и мускови-тового), в небольших количествах присутствует несовершенный каолинит, периодически встречаются хлорит. Кластогенные минералы представлены кварцем, К-полевым шпатом и плагиоклазами.

Указанные выше минералы являются литогенно унаследованными «литогенная память» - глинистых и кластогенных минералов в зависимости от устойчивости к выветриванию - почвообразованию компонентов «памяти» сменяется «эволюционной памятью». Последняя фиксируется по тем преобразованиям, которые претерпевают минералы, образуя «свой» профиль, в зависимости от условий формирования.

Рис. 6. Минералогические показатели тонкопылеватой фракции, выделенной из современной серой лесной почвы и лёссово-почвенных серий позднего и среднего плейстоцена, в координатах главных компонент. I - серая тяжелосуглинистая почва (1, 2, 3); II - интерстадиальные палеопочвы позднего и среднего плейстоцена (4, 9, 10, 16, 20); III - микулинская межледниковая палеопочва позднего плейстоцена (5, 6, 7, 8); IV - каменская межледниковая палеопочва среднего плейстоцена (И, 12, 13, 17, 18, 19); V - инжавинская межледниковая палеопочва среднего плейстоцена (15, 21, 22, 23). Цифры указанные в скобках - номера образцов (см. табл. 1, 2).

Голоценовая серая тяжелосуглинистая почва характеризуется резким обеднением содержания фракции 1-5 мкм в верхнем горизонте, в котором отмечено минимальное количество слюд биотитового типа, отсутствует хлорит, но наибольшее количество пылеватого кварца. Такие профили минералов пылеватой размерности сформировались под лесной растительностью.

Схожие эволюционные преобразования минералов отмечаются и в позднем плейстоцене салынской фазы мезинского комплекса. Эволюционная память здесь выражается в небольшом количестве слюд в верхней части профиля и наибольшем содержании в ней кварца и плагиоклазов.

Межледниковые палеопочвы каменского комплекса среднего плейстоцена характеризуются более равномерным распределением минералов пылеватой размерности, что и свидетельствует об эволюционной памяти процессов без текстурной дифференциации минералов, а именно луговые процессы формирования бурых лесных почв.

Суровые климатические условия интерстадиальных периодов способствуют процессам физического дробления минералов кластогенного типа, что и было зафиксировано в большинстве случаев наибольшим количеством кварца в пылеватых фракциях.

Установлены четкие различия отложений лёссов и развитых на них почв позднего плейстоцена по наибольшему количеству биотита и хлорита от отложений среднего плейстоцена, в которых полностью отсутствует хлорит, а слюдистая фаза представлена в большей мере диоктаэдрическими фракциями.

Список литературы Тонкопылеватая фракция палеопочв и лёссов - память о былых процессах

- Величко А.А., Градусов Б.П., Морозова Т.Д., Чижикова Н.П., Болиховский В.Ф. Глинистые минералы в лессах и погребенных почвах левобережья Среднего Днепра//Докл. АН СССР. Т. 217. № 2. 1974. С. 405-409.

- Величко А.А., Зеликсон Э.М., Борисова О.К., Грибченко Ю.Н., Морозова Т.Д., Нечаев В.П. Количественные реконструкции климата Восточно-европейской равнины за последние 450 тыс. лет//Изв. АН. Сер. географическая. №1. 2004. С. 7-25.

- Величко А.А., Писарева В.В., Морозова Т.Д., Фаустова М.А., Нечаев В.П., Грибченко Ю.Н. Корреляция природных событий ледникового и перигляциального плейстоцена Восточной Европы, подходы к решению//Квартер-2005. Мат-лы IV Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода. Сыктывкар. 2005. С. 64-66.

- Величко А.А., Морозова Т.Д., Панин П.Г. Почвенные полигенетические комплексы как системный феномен плейстоценовых макроциклов//Изв. АН. Сер. географическая. №2. 2007. С. 44-54.

- Верховец И.А. Почвообразование на покровном суглинке под различными ценозами (лесными, луговыми и сельскохозяйственными): Автореф. дис.... к. с-х. н. М., 2005. С. 1-24.

- Верховец И.А., Чижикова Н.П., Владыченский А.С. Минералогический состав пылеватых фракций и его изменение под влиянием разных ценозов в модельных лизиметрах//Почвоведение. №5. 2006. С. 591-602.

- Градусов Б.П., Чижикова Н.П. Глинистые минералы лёссов//Докл. АН СССР. Т. 229. № 6. 1976. С. 1433-1435.

- Горбунов Н.И. Методика подготовки почв к минералогическим анализам//Методы минералогического и микроморфологического изучения почв М.: Наука, 1971. С. 5-15.

- Конищев В.Н., Рогов В.В. Методы криологических исследований.М.: Изд-во Моск ун-та, 1985. 116 с.

- Морозова Т.Д., Градусов Б.П., Чижикова Н.П. Минералогические особенности и микростроение ископаемых лесных почв//Почвоведение. № 6. 1979. С. 31-40.

- Панин П.Г. Особенности строения почв центра Восточно-Европейской равнины в среднем и позднем плейстоцене и в современную эпоху (голоцен): Автореф. дис. … к. геогр. н. М., 2007а. С. 1-26.

- Панин П.Г. Особенности строения межледниковых и интерстадиальных почвенных комплексов позднего и среднего плейстоцена центра Восточно-Европейской равнины//Почвоведение. №2. 2007 б.С. 145-159.

- Таргульян В.О. Концепция памяти почв: развитие фундаментальной базы генетического почвообразования//Многоликая география. Развитие идеей И.П. Герасимова (к 100-летию со дня рождения). М.: Товарищество научных изданий КМК, Ин-т географии РАН, 2005. С. 114-131.

- Чижикова Н.П., Панин П.Г. Информативность тонкодисперсной части палеопочв и лёссов позднего и среднего плейстоцена центра Восточно-Европейской равнины//Бюл. Почв. Ин-та им. В.В. Докучаева. Вып. 59. 2007а. С. 28-41.

- Чижикова Н.П., Панин П.Г. Рентгендифрактометрия глинистых минералов палеопочв и лёссов центра Восточно-Европейской равнины//«Кристаллохимия и рентгенография минералов -2007». №3-С-21. Миасс: УрО РАН. 2007б. С. 194-196.

- Чижикова Н.П., Морозова Т.Д., Панин П.Г. Минералогический состав тонкодисперсной части и микроморфология палеопочв и лёссов позднего и среднего плейстоцена центра Восточно-Европейской равнины//Почвоведение. №12. 2007. С. 1500-1512.

- Цацкин А.И., Чижикова Н.П. О почвообразовании в плейстоцене в бассейне верхнего Дона по микроморфологическим и минералогическим данным//Почвоведение. № 12. 1990. С. 94-106.

- Chizhikova N.P., Gradusov B.P. Mineral composition of the fine-dispersed fraction of loess and soil processes developed in them//Geojournal. V. 36. N. 2/3. 1995. P. 179-186.

- Cook H.E., Johnson P.D., Matti J.C., Lemmels I. Methods of sample preparation and X-ray diffraction data analysis X-ray mineralogy laboratory. Deep see drilling project. University of California, Riverside//DSDP. Initial Reports. V. 4. Appendix III. 1975. P 999-1007.

- Velichko A.A., Dlussky K.G., Morozova T.D., Nechaev V.P., Gribchenko Yu.N., Semenov V.V. The Gololobovo section. Loess-soil-cryogenic formations of the Moskva-Oka plain//Loess and paleoenvironment. 2003. Abstracts and field excursion guidebook. Р. 97-106.