Топическая диагностика обострений поясничного остеохондроза средствами контрастированной МР-томографии

Автор: Свищенко А.В., Алифирова В.М., Вусик Е.А., Усов В.Ю.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.28, 2013 года.

Бесплатный доступ

Изучалась возможность использования парамагнитного контрастирования при МР-томографическом исследовании позвоночника у пациентов с дегенеративно-дистрофическим поражением поясничного отдела и радикулопатией или болевым синдромом. Во всех случаях исследование проводилось с получением сагиттальных, фронтальных и аксиальных (по плоскости межпозвоночных дисков) срезов в Т1-взвешенном спинэхо режиме с параметрами времени повторения TR=350-550 мс и времени эхо TE=15-25 мс. Контрастирование осуществлялось в дозе 2 мл 0,5М парамагнетика на 10 кг массы тела. Послеконтрастные исследования выполнялись спустя 8-12 мин после введения парамагнетика. Выделены основные синдромы контрастирования дегенеративно-дистрофических поражений поясничного отдела позвоночника, в частности: 1) изолированное усиление Т1-взвешенного спинэхо изображения поврежденных циркулярных волокон межпозвоночного диска, наблюдаемое обычно при прогрессировании его протрузионного выпячивания (тип 1); 2) контрастирование изображения собственно дисковой грыжи, краевых экзостозов и прилежащей эпидуральной клетчатки при грыжевых выпячиваниях межпозвоночных дисков (тип 2). Степень контрастного усиления не коррелировала достоверно с анатомическими параметрами и размерами патологического выпячивания, но в свою очередь оказалась фактором, определяющим болевой синдром в локализации, соответствующей пораженному межпозвоночному диску.

Остеохондроз позвоночника, дорсалгия, мрт, парамагнитное контрастирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14919845

IDR: 14919845 | УДК: 616.711.6

Текст научной статьи Топическая диагностика обострений поясничного остеохондроза средствами контрастированной МР-томографии

Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника остаются одной из ведущих причин утраты трудоспособности и инвалидизации населения России, несмотря на прогресс хирургических методик лечения и совершенствование комплексной медикаментозной противовоспалительной терапии [4]. Лучевая диагностика поражений собственно межпозвоночных дисков, а также сопутствующих синдромов, в первую очередь, спондилеза и спондилоартроза, их осложнений, представля- ет собой едва ли не наиболее хорошо развитую область лучевой диагностики благодаря совершенствованию методов МР-томографии [2, 3]. Развитие детальных методов МР-томографической визуализации позволяет, по усто-явщемуся мнению [10], практически не использовать при дегенеративно-дистрофической патологии позвоночника парамагнитное контрастирование, прибегая к нему лишь при подозрениях на те или иные опухолевые поражения позвоночника и спинного мозга, но не при собственно дегенеративно-дистрофических поражениях [16].

Однако диагностика прогрессирования и обострения дегенеративно-дистрофического поражения межпозвонковых дисков, микротравм собственно межпозвоночных дисков и связочного аппарата по-прежнему представляют собой существенную практическую проблему, поскольку исчерпывающая МР-томографическая характеристика процесса в целом далеко не всегда сопровождается топической верификацией местного обострения даже при использовании высокопольных МР-томографов и специализированных радиочастотных катушек [9].

По данным патоморфологических исследований, обострение дегенеративно-дистрофического поражения межпозвоночных дисков, как правило, сопровождается заметным воспалительным ответом, неоваскулогенезом, явлениями отека и нарушениями транскапиллярного обмена [6]. Наиболее эффективным средством лучевой визуализации патологии сосудистого обмена как в клинике, так и в эксперименте является контрастированная МРТ [8]. Однако визуализационные исследования картины контрастированной МРТ при обострениях остеохондроза позвоночника в литературе практически не представлены и ограничены описаниями клинических случаев [13].

Поэтому мы стремились изучить картину контрастированной МРТ и ее взаимоотношения с клинико-неврологическими данными на материале исследований у пациентов с дегенеративно-дистрофическим поражением в период обострения заболевания для случая преимущественной локализации заболевания в поясничном отдела позвоночника.

Материал и методы

Пациенты. Было обследовано 18 пациентов с дегенеративно-дистрофическим поражением пояснично-крестцового отдела позвоночника (остеохондрозом 1–3-го периода), все в период обострения, из них 11 (61,1%) мужчин и 7 (38,9%) женщин в возрасте 47,2±1,7 года. Продолжительность заболевания колебалась от 1 года до 19 лет, в среднем составляя 14,7±3,5 лет. Пациенты обращались к неврологу с жалобами на боли в пояснице, иррадиирующие в нижнюю конечность, сопровождающиеся парестезиями, гипестезиями и слабостью мышц в зоне иннервации пораженного корешка.

В неврологическом статусе отмечалось нарушение походки, ограничение подвижности в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, локальная болезненность при пальпации остистых отростков и паравертебральных точек, напряжение мышц пояснично-крестцового отдела позвоночника, снижение и выпадение ахилловых рефлексов, слабость мышц перонеальной группы и гипесте-зия в зоне иннервации пораженного корешка.

Все пациенты затем получали стандартную терапию, включающую: нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), миорелаксанты, мочегонную терапию, хондропротекторы, корректоры нарушения кровообращения, физиотерапию.

Контрастированная МРТ при патологии позвоночника. МР-томографическое исследование включало в себя на начальном этапе выполнение бесконтрастной МРТ с получением сагиттальных, фронтальных и аксиальных (по плоскости межпозвоночных дисков) срезов в Т2-, flair-, stir-, а также в Т1- взвешенном спин-эхо режиме с параметрами времени повторения TR=350–550 мс и времени эхо TE=15–25 мс. Во всех случаях изображения МРТ записывались в матрицу 256х256, при толщине среза 4–5 мм. Затем осуществлялось парамагнитное контрастирование каким либо из общедоступных препаратов — парамагнетиков в дозе 2 мл 0,5М контраста на 10 кг массы тела. Послеконтрастные исследования выполнялись в Т1- взвешенном спин-эхо режиме спустя 8–12 мин после введения парамагнетика и в точности повторяли исходные как по физическим параметрам, так и по анатомическому расположению.

Обработка результатов. Во всех случаях обработка и клинический доклад результатов контрастированной МРТ проводились врачами-рентгенологами, не информированными о деталях неврологической картины у конкретного пациента. По данным сравнения результатов контрастированной и исходной Т1-взвешенной МРТ, наряду с общепринятым описанием состояния межпозвоночных дисков, анатомически характеризовались области накопления парамагнетика — усиления интенсивности Т1-взвешенного изображения МРТ — по их локализации, протяженности и степени усиления изображения с использованием традиционного для контрастированных исследований индекса усиления, определяемого как соотношение средних по анатомической зоне накопления парамагнетика интенсивностей изображения:

Индекс = Интенсивность Т1-взв. МРТ контраст усиления Интенсивность Т1-взв. МРТ исходн.

При этом предварительно была проведена оценка стабильности статистических характеристик изображения анатомических объектов при повторных МРТ-исследо-ваниях. Оказалось, что изменения интенсивности Т1-взв. изображений МРТ у одного и того же субъекта от исследования к исследованию не выходят за пределы 3–7%, составляя в среднем 4,8±1,5%, что позволяет относить эффекты, оказываемые на интенсивность изображения при контрастном парамагнитном усилении, целиком на счет собственно парамагнетика.

Статистическая обработка данных проводилась затем с использованием параметрических и непараметрических критериев для парных (при анализе изменений после введения парамагнетика) и непарных выборок. Результаты представлены как среднее±среднеквадратичное отклонение.

Результаты

При анализе картины МР-томографии поясничного отдела позвоночника у всех наших пациентов патологическое выпячивание диска носило характер циркуляри-зированной протрузии (8 пациентов) или грыжи (10 пациентов) без критической компрессии (стеноза) спинномозгового канала или фораминальной области. Во всех случаях выстояние диска в просвет не превышало 12 мм. У 10 пациентов (5 – с протрузионными выпячиваниями и 5 – с грыжевыми) ведущими синдромом была дорсал-гия и другие болевые проявления, тогда как у 8 остальных (3 – с протрузиями и 5 – с дисковыми грыжами) – нейродистрофические, вегетососудистые и расстройства чувствительности.

При оценке результатов контрастированной МРТ позвоночника и в частности характера накопления контраста-парамагнетика у наших пациентов с обострением поясничного остеохондроза выделяли особенности визуальной картины патологии, составившие представленные ниже визуальные синдромы аккумуляции контраста-парамагнетика в области собственно межпозвоночного диска как такового и прилежащих анатомических структур. Типичные случаи, соответствующие этим синдромным типам накопления контраста-парамагнетика, представлены на рисунках 1–3.

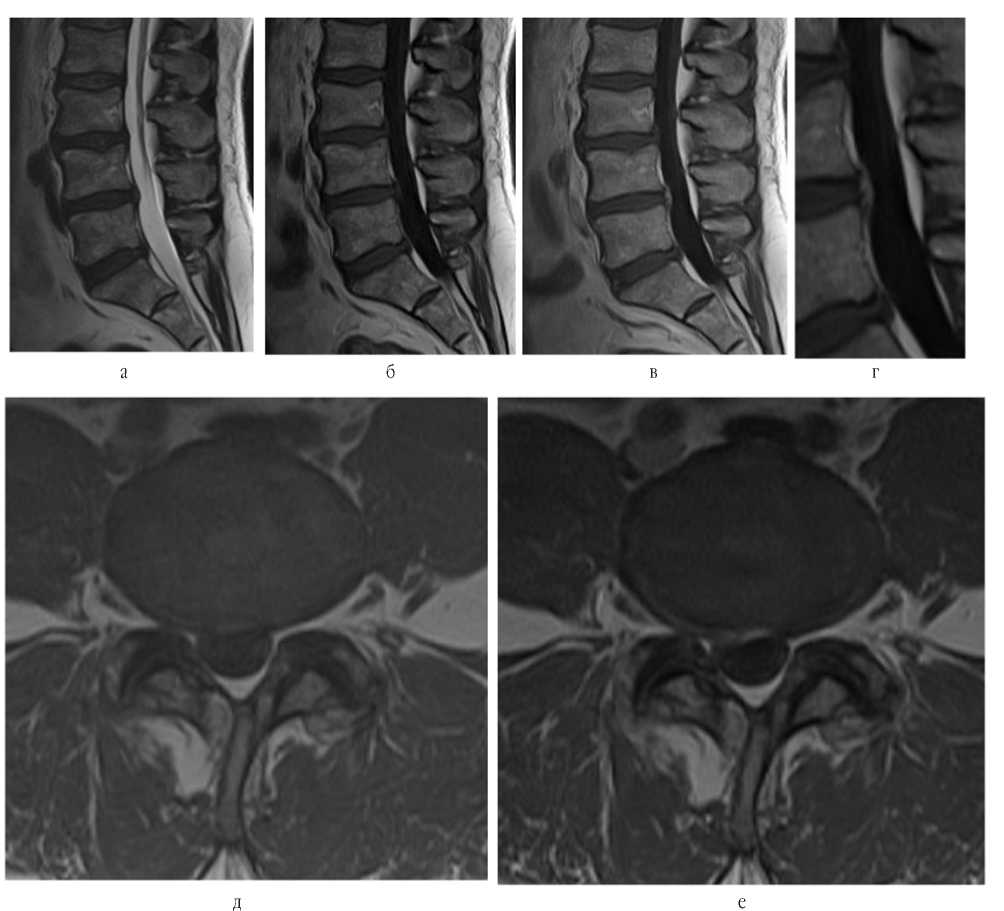

Тип. 1. (рис. 1). Накопление контраста-парамагнетика в области повреждения (надрыва) циркулярных волокон, а также эпидуральной клетчатки и задней продольной связки при поражении диска по типу эластической протрузии. При этом типе контрастирования пораженного сегмента индекс усиления составлял в среднем 1,48±0,12, циркулярная протяженность – 14±4 мм, а выстояние в просвет канала – 4,9±0,4 мм. Сопутствующее усиление изображения дугоотростчатых суставов было слабым и составляло по индексу усиления 1,12±0,04. В приведенном ниже клиническом примере (рис. 1) представлены данные пациента, в течение 19 лет страдавшего от остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника (с обострениями 2–3 раза в год); периодически проходит курсы лечения у невролога (НПВС, поливитамины) без значительного улучшения. В неврологическом статусе: походка щадящая (щадит правую ногу), сгибание в по-

Рис. 1. Хроническая радикулопатия L5 на фоне остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника: 2-й период, правосторонняя парамедианная протрузия диска L4–L5, хроническое рецидивирующее течение, стадия обострения, выраженный болевой синдром, умеренный мышечно-тонический синдром. Патологическое накопление контрастного препарата по ходу периферических циркулярных волокон диска L4–5 и эпидуральной клетчатки преимущественно справа парамедианно и форами-нально

ясничном отделе позвоночника ограничено до верхней трети голени, ахилловы рефлексы средней живости D=S, болезненность при пальпации остистых отросков и паравертебральных точек в области L4–L5, L5–S1, S1–S2 и паравертебрально справа, гипестезия корешка L5 справа, симптомы натяжения: положительный симптом Нери, симптом посадки, симптом Лассега под углом 50° справа. Выполнена контрастированная МРТ поясничного отдела позвоночника с введением пациенту парамагнетика в дозировке 3 мл 0,5М препарата на 10 кг веса тела. На Т2-взвешенных (рис. 1 а) и Т1-взвешенных (рис. 1 б) в сагиттальной плоскости визуализируется картина множественных циркулярных протрузий дисков, выстоящих в просвет канала до 2–3,5 мм, без отслойки задней продольной связки, без компрессии дурального мешка и фораминальных выходов на каком-либо уровне. Однако при контрастировании парамагнетиком визуализируется накопление контраста в области диска L4–5, медиан-но и практически по всей канальной части циркулярных волокон этого диска — как видно на рисунке 1 в на контрастированной сагиттальной Т1-взвешенной спин-эхо МРТ – и на рисунке 1 г – в увеличении участка изображения фрагмента области аккумуляции парамагнетика в дорсальной (медианной и парамедианной) поверхности диска L4–5. На рисунке 1 е хорошо видно патологическое накопление контрастного препарата по ходу периферических циркулярных волокон диска L4–5 и эпидуральной клетчатки преимущественно справа парамеди-анно и фораминально. Индекс усиления при введении контраста-парамагнетика 1,80, а объем включения контраста – до 0,22 см3.

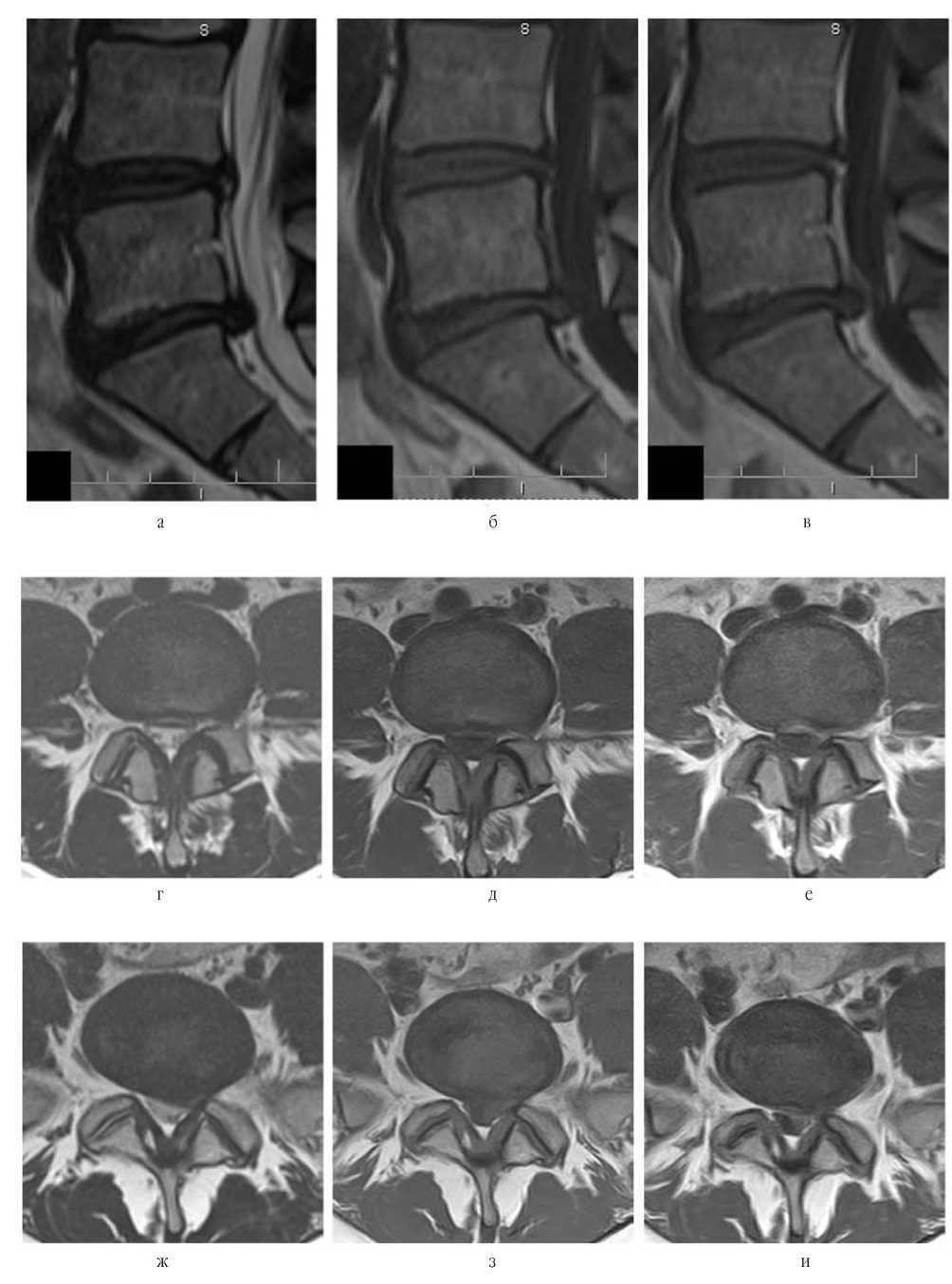

Тип 2 . (типичный пример – на рисунке 2). Накопление парамагнетика в зонах прогрессирования грыжевого выпячивания, когда на фоне предсуществующей грыжи имеется недавнее повреждение циркулярных волокон и волокон задней продольной связки в краевых участках грыжи, а также явления локального асептического воспаления эпидуральной клетчатки. В этом случае индекс усиления был 1,38±0,10, циркулярная протяженность – 21±5,4 мм, а выстояние в просвет канала – 9,2±0,9 мм. Активного артрита дугоотростчатых суставов не было выявлено, и индекс усиления составлял для них в среднем 1,14±0,06.

На изображениях демонстрационного случая (рис. 2) представлены данные исследования пациентки, страдающей болями в пояснице в течение 1 года. Жалобы при обращении в клинику на сильные тянущие боли в пояснице, иррадиирующие по задней поверхности левого бедра до стопы, онемение по задней поверхности левого бедра. В неврологическом статусе: походка щадящая (щадит левую ногу), сгибание в пояснице ограничено до нижней трети голени, болезненность при пальпации паравертебральных точек в области S1–S2, S3–S4, умеренное напряжение прямых мышц пояснично-крестцового отдела позвоночника больше слева, гипестезия в зоне инер-вации корешка S1 слева, симптомы натяжения: Нери, Де-жерина,симптом посадки, симптом Лассега под углом 60° слева. С целью уточнения характера патологии проведена контрастированная МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с введением парамагнетика в дози- ровке до 3 мл 0,5М раствора. Контрастированная МРТ позволила определить, что имеет место обострение патологии в виде микронадрыва диска L4–5 слева параме-дианно, с выраженной воспалительной реакцией, визуализированной как интенсивное накопление контраста-парамагнетика.

На сагиттальных срезах в Т2-взвешенном спин-эхо (рис. 2 а) и Т1-взвешенном спин-эхо (рис. 2 б, в) режимах отмечается формирование циркулярной, без преимущественной латерализации, дисковой протрузии на уровне межпозвоночного диска L4–5 (до 4 мм) и левосторонней парамедианной дисковой грыжи L5–S1 (до 6–6,5 мм).

При контрастированной МРТ в Т1-взвешенном спин-эхо режиме в сагиттальной плоскости (рис. 2 в) и в аксиальных срезах на уровне дисков L4–5 (рис. 2 г–2 е) и L5– S1 (рис. 2 ж–2 и) визуализируется интенсивное накопление в области циркулярной протрузии и в особенности в области микронадрыва циркулярного волокна слева фо-раминально и парамедианно. Индекс усиления составил 1,58, а объем включения парамагнетика – до 0,24 см3. На уровне L5–S1 при контрастировании отмечается достоверное умеренно-интенсивное включение контраста в окружении грыжевого выпячивания. Индекс усиления 1,36, объем включения – до 0,18 см3.

Тип 3. (рис. 3). Парамагнитное контрастирование реактивного воспалительного поражения задней продольной связки, сопровождающее грыжевое или протрузион-ное выпячивание, а также формирование краевых экзостозов тел позвонков. При типе 3 парамагнитного контрастирования индекс усиления был в области эпидуральной клетчатки 1,54±0,08, а протяженность зоны усиленного накопления в области задней поверхности позвонков – задней продольной связки и эпидуральной клетчатки в краниокаудальном направлении – 48±10 мм. Очевидно, что третий тип накопления контраста-парамагнетика не является самостоятельным как таковым и, как правило, сопутствует первым двум. В частности при повреждении циркулярных волокон диска и прогрессировании протрузионного выпячивания сопутствующее усиление эпидуральной клетчатки и задней продольной связки происходит с индексом усиления 1,32±0,08. При обострении грыжевого выпячивания и наличии краевых экзостозов индекс усиления по ходу эпидуральной клетчатки по поверхности тел, формирующих грыжу позвонков, составлял 1,50±0,08.

Типичный пример представляют собой данные пациента Т., 55 лет, парализующий ишиас слева на фоне остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника, хроническое рецидивирующее течение, стадия обострения, выраженный болевой синдром, умеренный мышечно-тонический синдром. В течение 16 лет страдает остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника с частыми обострениями (3–5 раз в год). Обратился в клинику к неврологу с жалобами на выраженные острые и тянущие боли в пояснице, иррадиирующие по задне-боковой поверхности левого бедра до стопы, онемение левой стопы, слабость в левой стопе. Для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики лечения дополнительно было проведено МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с внутривенным контра- стированием. На уровне межпозвоночного диска L2–3 выявлена циркулярная протрузия до 5 мм, с местными спаечными изменениями эпидуральной клетчатки, ущемленной с заметным накоплением контраста при введении парамагнетика, на уровне диска, особенно по ходу задней продольной связки выше и ниже диска.

МРТ поясничного отдела позвоночника в сагиттальной плоскости медианно в Т2-взвешенном (рис. 3 а), исходная (рис. 3 б) и контрастированная (рис. 3 в) в Т1-взвешенном спин-эхо режиме. На уровне L2–L3 циркулярная протрузия до 5 мм, с местными спаечными изменениями эпидуральной клетчатки, ущемленной с заметным накоплением контраста при введении парамагнетика, на уровне диска, в особенности по ходу задней продольной связки выше и ниже диска, центральная (медианная) конфликтная протрузия диска L4–L5, протрузии дисков L3–L4, L5–S1

Нам не удалось обнаружить достоверной корреляции между интенсивностью контрастирования, оцениваемой по показателю индекса усиления, и такими анатомическими параметрами, как степень выстояния грыжи в просвет спинномозгового канала, протяженность ее основания, или степень ущемления краями формирующих позвонков. Однако имелась тенденция к более выраженному контрастированию в определенном дисковом сегменте в том случае, если у пациента отмечался выраженный болевой синдром – дорсалгия соответствующей сегментарной локализации межпозвоночного нерва данного уровня. В случае, когда ведущим синдромом было выпа- дение или выраженное повреждение функции, но не болевой синдром, степень контрастного усиления была достоверно меньшей. В частности, при ведущем патологическом синдроме боли показатель индекса усиления при контрастном усилении МРТ составлял 1,46±0,10, тогда как при ведущих вегетативно-сосудистых или нейродистро-фических проявлениях, но без выраженной люмбоиши-алгии индекс усиления был меньше: 1,32±0,12 (p<0,05). Во всех случаях протяженность зоны контрастного усиления структур межпозвоночных дисков и эпидуральной клетчатки соответствовала именно сегментам, иннервирующим область, где как раз отмечалось клиническое обострение.

Обсуждение

МР-томография давно заняла место диагностического метода выбора в клинике травматических и дегенеративных поражений позвоночника и при всем спектре патологии опорно-двигательного аппарата. Показано, что именно МР-томография позволяет с наибольшей чувствительностью и специфичностью выявлять весь спектр дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника [3, 9, 11]. При этом для визуализации патологического выпячивания межпозвоночного диска, наличия спондилеза и поражений дугоотростчатых суставов, оценки анатомических соотношений тел позвонков, задних комплексов, фораминальных отделов и межпозвоночных суставов, выявления всех уровней, на которых присутству-

ют патологические изменения, в первую очередь, используются Т2-взвешенные импульсные последовательности МРТ, главным образом благодаря высокой чувствительности в оценке состояния гидратации межпозвоночных дисков. Считается, что МРТ-визуализация вообще необходима не при первичном обследовании пациентов с дорсалгией и нейродистрофическими синдромами, но лишь при повторном и длительном болевом синдроме [10, 12].

Контрастирование при дегенеративной и воспалительной патологии позвоночника не считается необходимым и даже целесообразным, т.к. комплекс основных патологических изменений, по которому осуществляется стадирование болезни и планируется консервативная или хирургическая тактика, хорошо виден уже при не-контрастированном исследовании в Т1-взвешенном и особенно Т2- взвешенном режиме [1, 12], а миелографи-ческие методики позволяют судить о состоянии ликвородинамики также без всякой нужды в парамагнитном усилении [5]. Напротив, при исследовании больных с послеоперационными изменениями после хирургического удаления грыж дисков контрастирование используется давно и широко [14, 15].

Однако при обследовании пациентов с дегенеративно-дистрофическим поражением позвоночника, как правило, не учитывается неравномерность развития патологии, тот факт, что в данный момент прогрессирующее повреждение локализуется преимущественно в пределах какого-либо конкретного сегмента [4, 7]. Повреждение структур диска, связочного аппарата и клетчатки обычно сопровождается воспалительным ответом и нарушениями транскапиллярного обмена жидкости и проницаемости, в первую очередь, – повышением проницаемости гистогематического эндотелиального барьера [6].

Как следует из наших данных, такое обострение в отношении МР-томографической диагностики дегенеративно-дистрофической патологии позвоночника имеет прямое выражение в виде усиленного накопления контраста-парамагнетика в области поврежденных структур межпозвоночного диска, задней продольной связки или эпидуральной клетчатки.

Тот факт, что контрастирование при болевом синдроме как ведущем более интенсивно и показывает уровень “текущего” поражения межпозвоночного диска, в свою очередь, позволяет считать целесообразным контрастирование при МР-томографии позвоночника у пациентов с дегенеративно-дистрофическими поражениями различной тяжести – от начального поражения межпозвоночного диска до выраженного спондилеза. При этом существенно, что парамагнитное контрастирование оказывается клинически взаимосвязано именно с болевым синдромом как таковым, но не со степенью выстоя-ния патологического дискового выпячивания в просвет спинномозгового канала или с его протяженностью.

В то же время, по нашим первоначальным данным, представленным здесь, рано судить о диагностических показателях метода контрастированной МР-томографии при различных стадиях и формах поражения позвоночника: это требует существенного расширения статистики исследования. В доступной литературе отсутствуют как таковые статистически обоснованные данные для расчетов диагностических показателей контрастированной МРТ позвоночника при его дегенеративно-дистрофической патологии. В настоящее время такое исследование ведется.

Кроме того, представляло бы значительный интерес использование контрастированной МРТ позвоночника не только в качестве первичного диагностического метода, но и для оценки эффективности консервативной терапии (речь не о хирургической дискэктомии – при ней контрастирование используется широко [14, 15]). В случае удачи, это позволило бы заметно расширить спектр аппаратных объективных методов, имеющихся в распоряжении невропатолога.

Однако в любом случае, уже теперь обоснованно считать парамагнитное контрастирование полезным дополнением к рутинной методике МР-томографии при дегенеративно-дистрофическом поражении позвоночника, заслуживающим массового практического испытания и дальнейшего пристального исследования.

Список литературы Топическая диагностика обострений поясничного остеохондроза средствами контрастированной МР-томографии

- Аблязов О.В. Лучевая диагностика поясничного позвоноч ного стеноза, вызванного дегенеративными поражениями межпозвонковых дисков//Радиология -Практика. -2010. -№ 6. -С. 6-11.

- Левшакова А.В., Бочкова А.Г., Бунчук Н.В и др. МРТ в диагно стике воспалительных изменений позвоночника у больных анкилозирующим спондилитом//Мед. визуализация. -2010. -№ 6. -С. 96-105.

- Жарков П.Л. Остеохондроз и другие дистрофические изменения опорно-двигательной системы у взрослых и де тей. -М.: Видар, 2009. -375 с.

- Попелянский Я.Ю. Ортопедическая неврология (вертебро неврология): руководство для врачей. -М.: МЕДпресс ин форм, 2003. -672 с.

- Тулупов А.А. Летягин А.Ю., Савелов А.А. и др. Возможности магнитно-резонансной томографии в визуализации лик воротока//Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, Клиническая медицина. -2005. -Т. 3, № 1. -С. 68-75.

- Nguyen minh C., Haughton V.M., Papke R.A. et al. Measuring Diffusion of Solutes into Intervertebral Disks with MR Imaging and Paramagnetic Contrast Medium//Am. J. Neuroradiol. -1998. -Vol. 19. -Р. 1781-1784.

- Gallucci M., Anselmi M., Di Sibio A. et al. Annular tears, fissures or HIZ?//Neuroradiology. -2011. -Vol. 53, Suppl. 1. -Р. S161-S165.

- Ibrahim M.A., Haughton V.M., Hyde J.S. Effect of disk maturation on diffusion of low molecular weight gadolinium complexes: an experimental study in rabbits//Am. J. Neuroradiol. -1995. -Vol. 16. -Р. 1307-1311.

- Miller P.C. Classification, diagnostic imaging, and imaging chracterization of a lumbar herniated disk//Radiol. Clin. of North America. -2000. -Vol. 3, No. 6. -Р. 1012-1015.

- Miller T.T. Imaging of disk disease and degenerative spondylosis of the lumbar spine//Semin.Ultrasound CT MR. -2004. -Vol. 25, No. 6. -Р. 506-522.

- Modic M.T., Obuchowski N.A., Ross J.S. et al. Acute low back pain and radiculopathy: MR imaging findings and their prognostic role and effect on outcome//Radiology. -2005. -Vol. 237. -Р. 597-604.

- Modic M.T., Ross J.S. Lumbar degenerative disk disease//Radiology. -2007. -Vol. 245, No. 1. -P. 43-61.

- Muzin S., Isaac Z., Walker J. The role of intradiscal steroids in the treatment of discogenic low back pain//Curr. Rev. Musculoskelet. Med. -2008. -Vol. 1. -Р. 103-107.

- Ross J.S., Delamarter R., Hueftle M.G. et al. Gadolinium DTPA Enhanced MR imaging of the postoperative lumbar spine: time course and mechanism of enhancement//Am. J. Roentgenol. -1989. -Vol. 152, No. 4. -Р. 825-834.

- Ross J.S. MR imaging of the postoperative lumbar spine//Magn. Reson. Imaging Clin. N. Am. -1999. -Vol. 7, No. 3. -Р. 513-524.

- Waddell G., Burton A.K. Occupational health guidelines for the management of low back pain at work -evidence review. -London: Faculty of Occupational Medicine, 2000. -7 p.