Топографо-анатомические изменения после резекций и удалений внутренних органов как проблема и составная часть современной клинической анатомии

Автор: Каган Илья Иосифович

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Обзорные и общетеоретические статьи

Статья в выпуске: 1 т.25, 2017 года.

Бесплатный доступ

В обзорной статье показано, что топографо -анатомические изменения после резекций и удалений органов являются актуальной анатомо -хирургической проблемой современной клинической анатомии. Методическая основа её решения - методы прижизненной визуализации, прежде всего компьютерная и магнитно -резонансная томография, применяемые в качестве клинико -анатомических методов исследования. Получаемые с их помощью данные и выявляемые закономерности являются анатомической основой для клинико -функциональных исследований, совершенствования оперативных вмешательств.

Клиническая анатомия, резекция, эктомия, смещение органов

Короткий адрес: https://sciup.org/143177168

IDR: 143177168 | DOI: 10.20340/mv-mn.17(25).01.01

Текст научной статьи Топографо-анатомические изменения после резекций и удалений внутренних органов как проблема и составная часть современной клинической анатомии

Современная оперативная хирургии уверенно развивается по пути разработки и внедрения в клиническую практику все более широкого круга восстановительных и реконструктивных оперативных вмешательств на основе новых хирургических технологий: микрохирургии, мини-инвазивной, эндоскопической, лазерной хирургии, робот-хирургии. Несомненно, это главный путь её развития в XXI веке. Вместе с тем, остаются полностью востребованными радиационные операции типа резекций и удалений органов, которые для ряда медицинских отраслей, таких, например, как онкологии, остаются ведущими и крайне необходимыми. И для этих оперативных вмешательств остаются актуальными проблемы, связанные с их совершенствованием, исследованием послеоперационных анатомических, функциональных, компенсационных изменений в организме. Среди таких проблем все больший интерес приобретает изучение топографоанатомических изменений в полостях и топографо-анатомических областях тела после операций, связанных с удалениями части или всего пораженного патологическим процессом органа. Такие исследования имеют свою историю, начало которой совпадает с началом ХХ века.

Одним из первых, обративших внимание на послеоперационные анатомические изменения в организме, был профессор Варшавского университета Франц Романович Киевский, выполнивший экспериментально-хирургическое исследование на животных по изучению анатомических изменений плевральной полости после операции удаления легкого и опубликовавший его результаты в 1905 г. в виде монографии «К учению о резекции легкого» [1]. Им было установлено, что после удаления лёгкого плевральная полость уменьшается за счёт смещения в сторону образовавшейся полости средостения, поднятия соответствующего купола диафрагмы и западения половины грудной клетки. В дальнейшем, на протяжении ХХ века, наряду с разработкой и внедрением в хирургическую практику методов заполнения плевральной полости после лоб- и пневмонэктомий, публикуются отдельные работы по дальнейшему изучению послеоперационных анатомических последствий этих оперативных вмешательств у оперированных больных [2, 3, 4, 5]. Такие работы состояли, главным образом, в развитии и уточнении тех изменений, которые были описаны Ф.Р. Киевским. В литературе публиковались также результаты единичных исследований анатомических послеоперационных изменений после операций удаления и других крупных органов, например, после нефрэктомий.

Настоящая статья не преследует цель детального обзора литературы по этой проблеме. Это может быть предметом специального исторического исследования. В этой статье хотелось бы подчеркнуть одну общую особенность таких публикаций – их конкретный, частный характер без рассмотрения последствий таких операций, как частей единой проблемы топографо-анатомических послеоперационных изменений. Причину этого можно видеть в ограниченных методических возможностях науки ХХ века для широкого изучения этой проблемы. Они ограничивались, как правило, послеоперационным рентгеновским исследованием, секционными анатомическими исследованиями, наблюдениями при повторных операциях [4, 5].

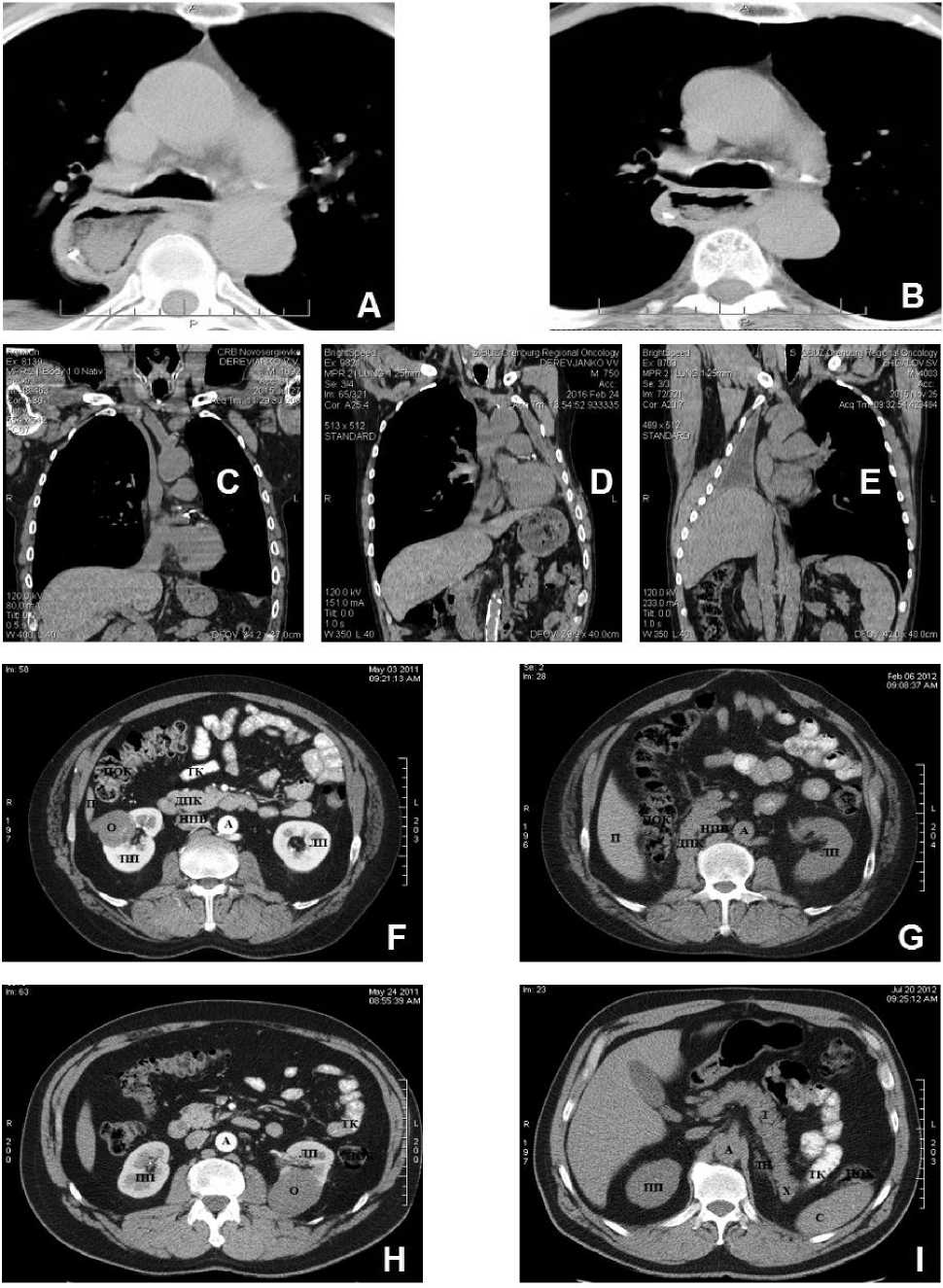

Кардинальное решение методических вопросов таких исследований связано с широким внедрением в клиническую практику целой группы методов прижизненной визуализации, прежде всего, методов компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Именно послеоперационное применение компьютерной и магнитно-резонансной томографии с соблюдением всех правил и ограничений позволяет изучать топографо-анатомические изменения после резекций и удалений разных 6

внутренних органов на достаточно большом материале с хорошей анатомо-метрической оценкой наблюдаемых изменений [6, 7]. При этом, названные диагностические методы в таких клинико-анатомических исследованиях выступают как прижизненные топографо-анатомические методы и должны применяться с соблюдением законов топографоанатомического исследования. В необходимости такого подхода нас убеждают результаты широких исследований, проводимых в нашем коллективе с 90-х годов ХХ века по разработке прижизненной клинической анатомии на основе применения всей группы методов прижизненной визуализации. Их результатом является разработка и получение новых данных по компьютерно-томографической, магнитно-резонансно-томографической, эндоскопической, ультразвуковой анатомии органов и областей, как частей единой клинической анатомии живого человека [8].

В традиционной анатомии выделяются следующие факторы фиксации и стабилизации положения органов:

-

1. Межорганные анатомические связи и топографо-анатомические взаимодействия;

-

2. Фиксация органов к стенкам полостей (задней стенке брюшной полости, стенкам и дну полости малого таза), крупным сосудом;

-

3. Наличие внутриполостного давления.

Полученные на нашей кафедре данные свидетельствуют о том, что ведущую роль в фиксации полостных органов играет внутриполостное давление. В самом деле, удаление объёмного органа или его существенной части приводит к появлению полости, т.е. пространства с резко сниженным или вообще отсутствующим внутриполостным давлением. Это приводит к смещению окружающих, казалось бы, хорошо фиксированных органов. Дополнительным подтверждением такого механизма является возрастной энтероптоз при ослаблении мышечного тонуса и растяжении передне-боковой части брюшной стенки. Даже хорошо фиксированные, по традиционным представлениям, органы, такие как печень, поджелудочная железа, грудная аорта с её фиксацией 10-ю парами задних межреберных артерий могут смещаться при появлении пространства со сниженным или отсутствующим внутриполостным давлением.

Отдельным вопросом является участие стенок полостей тела в ликвидации образующихся послеоперационных пространств. Как оказывается, оно может быть различным. Если грудная стенка, прежде всего, её костная основа и диафрагма, в качестве нижней стенки плевральных полостей существенным образом участвуют в ликвидации или уменьшении послеоперационной пустой плевральной полости, то мышечная заднебоковая стенка живота на возникновение послеоперационной полости в забрюшинном пространстве никак не реагирует. Важной закономерностью является не только пространственное изменение положения органа, нарушение его синтопии, т.е. топографических взаимоотношений с окружающими органами и другими анатомическими структурами, но и частичное изменение анатомического строения органа, его формы, размеров, возможно и внутреннего строения. Отсюда возникает закономерный вопрос о возможных функциональных изменениях в деятельности измененных топографически и анатомически органов. Подтверждением этому могут быть данные, полученные в нашем коллективе А.Р. Корняковой, показавшей, что у больных после резекции пищевода с желудочной пластикой по Льюису в результате частичного смещения сердца в средостении наблюдаются различные нарушения ритма сердца, которые могут быть показанием к назначению соответствующей медикаментозной терапии в послеоперационном периоде [14].

Таким образом, топографо-анатомические изменения после резекций и удалений органов являются современной, актуальной анатомо-хирургической проблемой, имеющей как теоретическое, так и клиническое значение. Методическая основа её решения – использование методов прижизненной визуализации, прежде всего компьютерной и магнитнорезонансной томографии, применяемых в качестве клинико-анатомических методов исследования. Получаемые данные и выявляемые закономерности являются анатомической основой для клинико-функциональных исследований, совершенствования оперативных вмешательств, послеоперационного ведения больных и более полной их реабилитации.

Список литературы Топографо-анатомические изменения после резекций и удалений внутренних органов как проблема и составная часть современной клинической анатомии

- Киевский Ф.Р. К учению о резекции лёгкого. -Варшава, 1905. -220с.

- Абарбанель Е.Э. Рентгенологические наблюдения после радикальных операций на легких. -М.: Медгиз, 1962. 211с.

- Kurihara Y. Radiological and anatomical analysis of the mediastinum after lobectomy. Nihon Igaku Hoshasen Gakkai Zasshi. 1990; 50(11): 1387 -1395.

- Nonaka M., Kadokura, M., Yamamoto M.S. Analysis of the anatomic changes in the thoracic cage after a lung resection using magnetic resonance imaging. Surg. Today. 2000; 30: 879 -885.

- Holbert J.M. et al. The postlobectomy ches: anatomic considerations. Radio Graphics. 1987; 5: 889 -911.

- Харченко В.П., Котляров П.М., Гуревич Л.А., Петрушевский А.Г. Компьютерная томография органов грудной клетки после хирургических вмешательств на легких//Вестник рентгенологии и радиологии. -2000. -№ 4. -С. 17 -19.

- Robert H. et al. Magnetic Resonance Imaging of the Postpneumonectomy Chest: Normal and Abnormal Findings//Journal of Thoracic Imaging. 1997; 12(3): 159 -229.

- Каган И.И. Современные аспекты клинической анатомии. -Оренбург: Издат. центр ОГАУ, 2012. -108с.

- Рыков А.Е. Компьютерно -томографическая анатомия средостения в норме, при раке грудного отдела пищевода и после операций типа Льюиса. -Автореф. дисс.. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. -Оренбург, 2011. 24с.

- Самойлов П.В. Изменения топографии органов средостения после резекции пищевода с пластикой желудочным трансплантатом (операции типа Льюиса) в отдаленные сроки после операции//Фундаментальные исследования. -2013. -№ 5. -С. 135 -138.

- Самойлов П.В., Рыков А.Е. Особенности компьютерно -томографической анатомии средостения в раннем послеоперационном периоде после резекции пищевода (операция Льюиса)//Морфология. -2012. -Т. 141. -№ 3. -С. 136 -137.

- Каган И.И., Васюков М.Н. Смещения средостения и его органов после радикальных операций на легких//Морфология. -2016. -№ 3. -С. 95.

- Монина Ю.В ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА ПОСЛЕ НЕФРЭКТОМИЙ/Монина Ю.В., Чемезов С.В.//Креативная хирургия и онкология. 2014. № 3. С. 52-54.

- Корнякова А.Р., Иванов К.М., Чемезов С.В., Самойлов П.В. Особенности изменений сердца и сосудов после операций типа Льюиса у больных раком пищевода разной локализации/В кн.: Матер. IV научно-практ. конф. «Оренбургские Пироговские чтения». -Оренбург, 2014. -С. 71 -72.