Топология токов в высокоширотной магнитосфере и отклик магнитосферы на изменения параметров

Автор: Антонова Е.Е., Кирпичев И.П., Овчинников И.Л., Орлова К.Г., Россоленко С.С.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Рубрика: Физика магнитосферы

Статья в выпуске: 12 т.1, 2008 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен ряд новых подходов, возникающих при исследовании топологии токов в высокоширотной магнитосфе-ре. Отмечено, что высокий уровень корреляции между магнитосферными процессами и параметрами солнечного ветра является хорошо известной особенностью магнитосферной динамики. Предлагавшиеся объяснения наблюдаемых зависимостей встречаются с трудностями, связанными с высоким уровнем наблюдаемой турбулентности в магнитослое и внутри магнитосферы. Мало исследована также топология высокоширотной магнитосферы в области перехода от дипольных магнитных силовых линий к линиям, вытянутым в хвост. Рассмотрена топология поперечных магнитосферных токов с использованием данных спутниковых измерений распределения давления плазмы. Показано, что токи ближнего плазменного слоя замыкаются внутри магнитосферы. Обсуждены процессы генерации продольных токов зоны 1 Ииджимы и Потемры и крупномасштабной магнитосферной конвекции.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103301

IDR: 142103301 | УДК: 551.510.537,

Текст научной статьи Топология токов в высокоширотной магнитосфере и отклик магнитосферы на изменения параметров

Несмотря на большое число спутниковых на блюдений , область внешней магнитосферы , где плазменный параметр в = 2 ц 0 p / B 2 ( p - давление го рячей магнитосферной плазмы , B – минимальная величина магнитного поля на магнитной силовой линии , Ц о - магнитная проницаемость вакуума ) сравним с единицей , и где текут мощные попереч ные и продольные токи , сравнительно плохо иссле дована . Результаты экспериментальных наблюдений показывают , что геомагнитный хвост является тур булентным следом за обтекаемым препятствием в условиях высокого значения числа Рейнольдса , пре вышающего в случае магнитосферы Земли 1010. Следует отметить , что высокий уровень корреляции между магнитосферными процессами и параметра ми солнечного ветра является хорошо известной особенностью магнитосферной динамики . Предла гавшиеся объяснения наблюдаемых зависимостей , основанные на предположении о ламинарном тече нии плазмы , встречаются с трудностями , связанными с высоким уровнем турбулентности , наблюдаемой в магнитослое и внутри магнитосферы . Уровень на блюдаемой турбулентности контролируется пара метрами солнечного ветра . В области с в ~1 проис - ходит переход от спокойной ламинарной конвекции плазмы во внутренней магнитосфере к турбулент ному течению в плазменном слое ( обзор [1]). Вопрос о топологии токов в области c в ~1 вызывает большой интерес в связи с решением проблем генерации круп номасштабной магнитосферной конвекции и начала взрывной фазы магнитосферной суббури .

Традиционно при моделировании магнитосферных токовых систем считается, что область с в ~1 в ночные часы относится к токовой системе магнито- сферного хвоста, в которой поперечные токи магнитосферы замыкаются токами магнитопаузы. Однако анализ результатов наблюдений распределения давления магнитосферной плазмы и потоков высыпающихся частиц противоречит данному предположению. Действительно, на геоцентрических расстояниях, превышающих (7^8)RE, где RE - радиус Земли, давление плазмы близко изотропному. При скоростях движения плазмы, много меньших звуковой и альфвеновской, сила Ампера уравновешивается градиентом давления p и выполняется условие магнитостатического равновесия:

[ JB ] = V p , (1)

где j – плотность тока , B – величина магнитного поля . На магнитопаузе в квазистационарных усло виях должен выполняться баланс давлений ( условие Чепмена – Ферраро ). Сумма нормальной к магнито паузе компоненты динамического давления плазмы , статического и магнитного давления в магнитослое должна равняться сумме магнитного и статического давления плазмы внутри магнитосферы . Динамиче ское давление плазмы в магнитослое не превышает динамическое давление в солнечном ветре ( за ис ключением отдельных короткоживущих структур , возникающих при развитии турбулентности магни тослоя ). Из соотношения (1) следует , что давление постоянно на линии тока . Поэтому давление плазмы на данной токовой линии не должно превышать ди намическое давление плазмы в солнечном ветре . Для токовых линий , пересекающих магнитопаузу вдали от подсолнечной точки , верхний предел воз можного максимального давления должен быть ум ножен на квадрат синуса угла между направлением солнечного ветра и касательной к магнитопаузе .

Рассмотренное условие ограничивает возможность замыкания токов в ночной части магнитосферы на геоцентрических расстояниях -(7 ^ 12) R Е токами маг нитопаузы и предполагает существование на данных расстояниях токовой системы , в которой токи замы каются внутри магнитосферы [2].

В настоящей работе показано , что текущие на геоцентрических расстояниях (7 ^ 12) R Е в ночные часы токи могут на геоцентрических расстояниях -(7 ^ 10) R Е замыкаться магнитостатически равновес ными дневными токами , сосредоточенными вне эк ваториальной плоскости . Приводится также краткий анализ роли данной высокоширотной токовой сис темы в динамике магнитосферы .

Минимальные значения поля на магнитной силовой линии и распределение поперечных то ков в дневные часы

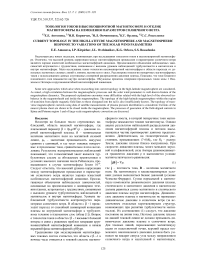

В ночные часы магнитное поле имеет минималь ную величину вблизи плоскости экватора , в днев ные часы за счет сжатия солнечным ветром магнит ное поле принимает минимальные значения вне плоскости экватора . Данная особенность наблюда ется экспериментально и отслеживается во всех раз работанных моделях магнитосферы . На рис . 1 пока зан пример расчета изолинии минимальных на сило вой линии значений магнитного поля с использовани ем одной из последних версий модели Цыганенко 2004 г . [3]. Расчет проводился при средних значениях параметров солнечного ветра : динамическом давлении солнечного ветра 2 нПа , компонентах межпланетного магнитного поля ( ММП ) B z = –5 нТл , B y = B x = 0 и ну левом угле наклона земного диполя . Значение магнит ного поля на внутреннем кольце составляет 100 нТл , далее 90 нТл и т . д . с интервалом 10 нТл до 40 нТл на внешней линии . Изолинии магнитного поля менее 30 нТл начинают выходить на магнитопаузу , что свя зано с некоторыми проблемами модели ( см . ниже ).

В соответствии с соотношением (1) давление плазмы постоянно на магнитной силовой линии . Поэтому измерения давления плазмы в экватори альной плоскости могут быть использованы для вы числения плотности поперечных токов и интеграль ной величины поперечного тока между соседними магнитными оболочками . В ночные часы магнитное поле минимально на экваторе , поэтому максималь ные плотности тока в соответствии с соотношением (1) также имеют место в экваториальной плоскости . В дневные часы минимальные значения магнитного поля локализованы вне экваториальной плоскости , поэтому области максимальных плотностей тока смещены от экваториальной плоскости по направ лению к каспам . Величина смещения увеличивается с ростом геоцентрического расстояния .

В [4, 5] было получено распределение давления плазмы на геоцентрических расстояниях до 9 R Е с использованием данных наблюдений на спутнике AMPTE/CCE. Полученная в [4] зависимость в днев ные часы хорошо аппроксимируется на геоцентриче ских расстояниях от 7 R Е до 9 R Е соотношением

Р = Р 0 + Р, exp ( - ( r - r 0 ) / R E ) , (2)

Рис . 1. Пример расчета изолинии минимальных на си ловой линии значений магнитного поля с использованием модели Цыганенко 2004 г . при динамическом давлении солнечного ветра 2 нПа , компонентах ММП B z = –5 нТл , B y = B x = 0 и нулевом угле наклона земного диполя .

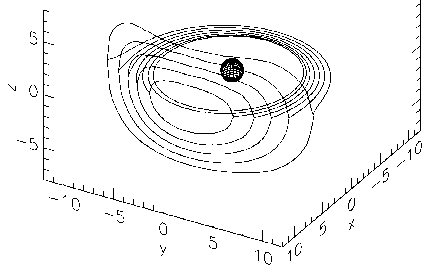

где p 0=0.55 нПа , pr =1 нПа , r 0=7 R Е . Предполагалось , что зависимость (2) сохраняется до 10 R Е . Соотношение (1) при задании магнитного поля моделью Цыганенко 1996 г . [6] было использовано для вычисления плот ностей поперечного тока и определения интеграль ного тока , текущего в дневные часы на геоцентриче ских расстояниях от 7.5 до 10 R Е . Результаты вычис лений показывают , что в магнитоспокойных усло виях плотности тока в дневные часы в областях ми нимального поля сопоставимы с плотностями тока в ночные часы на тех же геоцентрических расстояни ях . Интегральный ток составляет несколько единиц на 105 А . Эффективные « центры тяжести » данного тока в дневные часы смещены в направлении каспов вдоль оси Z примерно на 3 R Е . В магнитовозмущен ных условиях дневной поперечный ток увеличива ется на порядок . Полученное значение дневного поперечного тока совпадает с интегральным попе речным током в ночные часы на тех же геоцентри ческих расстояниях . Данная оценка дает возмож ность предполагать существование в магнитосфере квазикруговой токовой системы , названной в [7, 8] системой разрезного кольцевого тока (CRC – cut ring current). Схема течения токов в данной токовой сис теме показана на рис . 2. Она имеет тот же источник , что и обычный кольцевой ток , – радиальные градиен ты давления плазмы – и фактически является высо коширотным продолжением кольцевого тока , сжатым в дневные часы давлением плазмы магнитослоя .

Рис . 2. Схема течения токов в токовой системе разрез ного токового кольца (CRC), являющейся высокоширот ным продолжением кольцевого тока .

Обсуждение и выводы

Большинство существующих моделей магнитно го поля строится при постулировании существования определенных токовых систем в магнитосфере . До настоящего момента учитывались токи магнитопаузы , токи хвоста , традиционный кольцевой ток , асиммет ричный кольцевой ток ( последний в основном во вре мя магнитной бури ) и продольные токи . Величины таких токов вычислялись по данным магнитных спут никовых измерений . Полученные доказательства су ществования CRC требуют модификации таких моде лей . При этом результаты моделирования в ночные часы , видимо , не претерпят значительных изменений . В дневные часы и на магнитосферных флангах воз никнут значительные расхождения .

Учет существования CRC приводит также к суще ственной модификации устоявшихся представлений в области физики магнитосферы . Явления , которые были локализованы на геоцентрических расстояниях до (12 ^ 13) R E и рассматривались как часть динамики хвоста магнитосферы , при введении CRC становятся составной частью динамики высокоширотного про должения кольцевого тока . К таким явлениям отно сятся процессы , приводящие к генерации крупно масштабной магнитосферной конвекции , магнито сферных бурь и суббурь .

До настоящего момента неясна локализация ис точников токов зоны 1 Ииджимы и Потемры [9]. В [10] показано , что токи зоны 1 не проецируются на магнитосферные пограничные слои , как это предпо лагается во многих теоретических работах . При этом проецирование с использованием моделей Цыганен ко 1996 и 2001 г . приводит к локализации источников токов зоны 1 на значительно большие геоцентриче ские расстояния ( до ~60 R E ), чем проецирование [11] с использованием ранней модели Файерфилда и Мида [12], в которой токи зоны 1 проецируются на расстоя ния (10 ^ 15) R E . Учет в моделях существования CRC может прояснить вопрос о проецировании токов зоны 1. С учетом результатов [11] генерация токов зоны 1 может являться частью динамики CRC.

Вопрос о природе и локализации токов зоны 1 представляет особый интерес , так как , замыкаясь в ионосфере , токи зоны 1 создают распределение элек трических полей , соответствующее двухвихревой маг нитосферной конвекции . В полярной шапке возникает поле утро – вечер . Крупномасштабные продольные то ки образуются в результате ответвления в ионосферу крупномасштабных поперечных токов . Возможность возникновения значительной части токов зоны 1 при ответвлении в ионосферу токов CRC означает сущест вование локализованного на сравнительно небольших геоцентрических расстояниях источника двухвихревой магнитосферной конвекции .

Ответвление в ионосферу поперечных магнитосферных токов возникает в условиях магнитостатического равновесия в аксиально-несимметричной части магнитосферы при пересечениях линиями тока изоповерхностей равного объема магнитных силовых трубок [13, 14], что делает возможным ква-зистационарное поддержание крупномасштабной магнитосферной конвекции за счет асимметрии высокоширотной части магнитосферы, включая CRC. Изменение магнитной конфигурации при изменениях параметров ММП дает возможность объяснить зависимость поля утро–вечер от величины и направления ММП. К данному выводу в первом приближении можно прийти, анализируя соотношение (1). Уменьшение B при южной ориентации ММП приводит к росту как поперечных, так и продольных токов при фиксированном градиенте давления, увеличение B при северном ММП – к падению токов. Соответственно изменяется и поле утро–вечер.

Связь генерации продольных токов с азимуталь ными градиентами давления рассматривалась в большом числе работ ( обзор [15]). Результаты ана лиза распределения давления плазмы и магнитного поля , приведенные в [16], подтвердили существова ние необходимых для генерации токов зоны 1 гра диентов давления . При получении градиентов дав ления в экваториальной плоскости в [16] была ис пользована модель Цыганенко 1989 г . Неоднократно отмечалась избыточная вытянутость данной модели ( магнитные силовые линии пересекают экватори альную плоскость на больших геоцентрических рас стояниях по сравнению с реальными ). При учете CRC данная вытянутость должна исчезнуть . Реаль ное распределение давления , получаемое по данным низколетящих спутников , видимо , будет соответст вовать результатам измерений на спутнике «Geotail», по данным которого было построено рас пределение поперечных токов в [17]. При этом об ласть генерации токов зоны 1 должна сместиться к Земле в область квазидипольных магнитных сило вых линий .

Гипотеза о генерации поля утро – вечер в результате проникновения электрического поля из солнечного ветра при пересоединении солнечного и магнитосфер ного магнитных полей , основанная на предположении о ламинарном течении плазмы , сталкивается с трудно стями , связанными с постоянно наблюдаемым высо ким уровнем турбулентности в магнитослое , магнито сферных погранслоях и внутри магнитосферы . Гипо теза о генерации поля утро – вечер в результате дейст вия МГД - генератора в магнитосферных погранслоях также сталкивается с рядом трудностей . Основная часть токов зоны 1 не проецируется на погранслои . Параметры спектров частиц в областях продольных токов зоны 1 не соответствуют спектрам частиц в по - гранслоях ( например , [18]). Рассмотренное объяснение генерации поля утро – вечер дает возможность преодо ления данных трудностей .

Начало взрывной фазы магнитосферной суббури локализовано на геоцентрических расстояниях, не превышающих 9RE (обзор [19]). При учете CRC неустойчивость, отвечающая за начало взрывной фазы магнитосферной суббури, становится не неустойчивостью хвоста магнитосферы, а неустойчивостью, связанной с процессами в кольцевом токе. Развитие данной точки зрения позволило объяснить ряд закономерностей развития суббури [20], при этом наблюдаемые изменения топологии магнитных силовых линий в хвосте магнитосферы во время суббури (процессы пересоединения) рассматриваются как следствие процессов вблизи геостационарной орбиты (изменения величины поперечного тока), а не как причина начала взрывной фазы суббури. Оконча- тельное прояснение ситуации ожидается в связи с реализацией проекта «Themis» («Фемида»).

В заключение хотелось бы отметить , что наме тившиеся в середине 90- х гг . новые подходы к рас смотрению магнитосферных процессов получили в последнее время многочисленные экспериментальные подтверждения , что открывает новые возможности при планировании будущих спутниковых проектов .