Топоры эпохи бронзы с территории лесостепного Алтая

Автор: Тишкин А.А., Фролов Я.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

На территории лесостепного Алтая обнаружена серия металлических топоров эпохи бронзы. Большинство изделий являются случайными находками, что затрудняет их культурную и хронологическую идентификацию. Для полноценного анализа необходима всесторонняя характеристика зафиксированных предметов. В статье приводятся подробные описания четырех топоров, хранящихся в разных музеях Алтайского края и происходящих из окрестностей сел Бор-Форпост, Мамонтово, Карпово и пос. Северного. Впервые публикуются результаты химического анализа сплавов представленных изделий, полученные в Алтайском государственном университете с помощью рентгенофлюоресцентного спектрометра. Это исследование не только обеспечило определение металла, но и обозначило перспективы дальнейшего применения современных приборов при изучении всех аналогичных топоров. Естественно-научные методы могут способствовать детальной реконструкции процесса бронзолитейного производства и выявлению использовавшейся рудной базы. Введение в научный оборот имеющихся сведений о металлических топорах, а также поиск ближайших и отдаленных аналогий обеспечивают возможности для уточнения типологической схемы эволюции рассматриваемой категории изделий эпохи бронзы. Такой подход важен для установления времени бытования каждого из зафиксированных типов. Все приведенные данные и анализ других находок создают основу для реконструкции особенностей использования металлических изделий в рамках известных археологических культур периода развитой и поздней бронзы Обь-Иртышского междуречья и иных регионов. Подробно рассмотренная совокупность топоров позволяет наметить пути решения имеющихся проблем, а также обозначить новые вопросы для дальнейших системных исследований на современном уровне.

Лесостепной алтай, эпоха бронзы, топор, музей, рентгенофлюоресцентный анализ, состав сплава, датировка

Короткий адрес: https://sciup.org/145145814

IDR: 145145814 | УДК: 903.211.3 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.2.087-096

Текст научной статьи Топоры эпохи бронзы с территории лесостепного Алтая

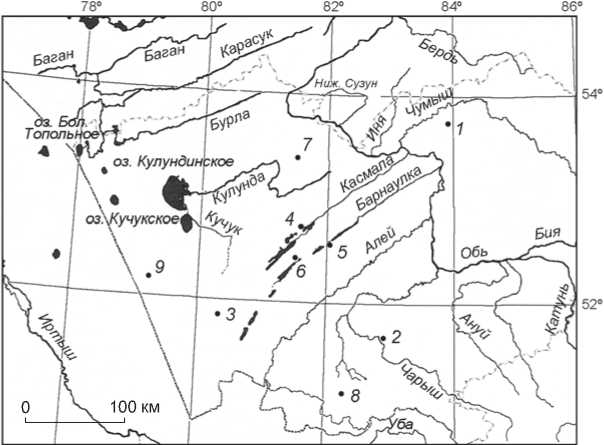

К настоящему времени на территории лесостепного Алтая обнаружена уже довольно представительная серия из 12 вислообушных топоров эпохи бронзы. Такая ситуация в определенной мере свидетельствует о том, что рассматриваемый регион являлся одной из зон использования данного вида изделий. Информация о девяти топорах позволяет отметить на карте-схеме места их нахождения (рис. 1). Лесостепной Алтай включает в себя Предалтайскую равнину, Бийско-Барнаульскую впадину, Приобское плато с прилегающими участками Кулундинской низменности, а также Обь-Чумышскую возвышенность [Тишкин, Горбунов, Казаков, 2002, с. 4] и может рассматриваться в качестве отдельной ресурсно-экологической области, которая имела важное культурно-историческое значение в эпоху палеометалла [Тишкин, 2007].

Основная задача статьи – ввести

Рис. 1. Карта-схема с обозначением мест нахождения металлических топоров на территории лесостепного Алтая.

1 – пос. Северный; 2 – с. Карпово; 3 – с. Бор-Форпост; 4 – с. Мамонтово; 5 – с. Ур-лапово; 6 – поселение Крестьянское IVа; 7 – с. Тюменцево; 8 – Змеиногорский рудник; 9 – с. Ключи.

в научный оборот и проанализировать сведения о нескольких металлических топорах, отражающих важную сторону материальной культуры эпохи бронзы на юге Западной Сибири. Такие данные позволяют более детально рассматривать особенности морфологии, орнаментации и технологии изготовления вислообушных топоров в восточной зоне распространения этой категории изделий. Наиболее полные характеристики даны четырем топорам, найденным в разных районах Алтайского края, у сел Бор-Форпост, Мамонтово, Карпово и пос. Северного*. Представленные материалы либо ранее не были опубликованы, либо потребовали корректировки, т.к. в описаниях и иллюстрациях, приведенных в предварительных сообщениях, допущены существенные неточности.

Описание топоров

Прежде чем всесторонне рассмотреть находки, привлекаемые для анализа, необходимо обратить внимание на их параметры (табл. 1).

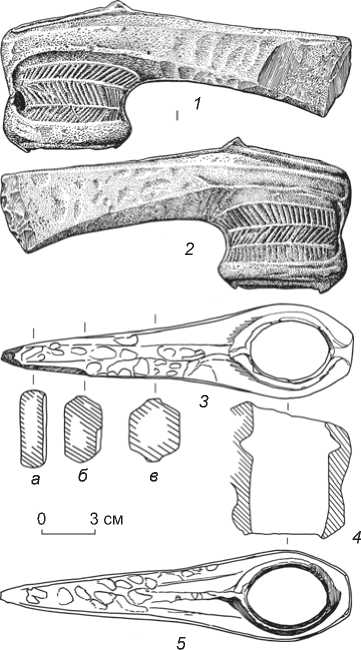

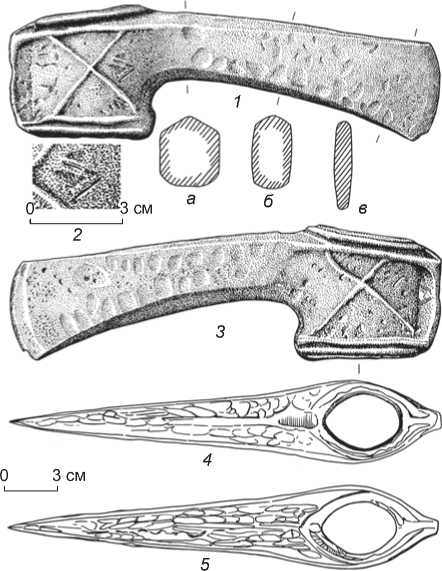

Топор из окрестностей с. Бор-Форпост Волчи-хинского р-на Алтайского края (рис. 2, 3)** до кон- ца 1980-х гг. хранился в сельской школе, а затем был передан в Районный историко-краеведческий музей им. В.М. Комарова (ОФ, № 306) в с. Волчиха. Это случайная находка.

Часть клинка у топора отсутствует (см. рис. 2, 1–3 ; 3, 1–3 ). Скорее всего, она отломилась еще в древности. В нынешнем виде место слома заточено на современном станке (см. рис. 3, 1–3 ). Поверхность экспоната покрыта окислами. С одной стороны видны пятна активной коррозии малахитовых и красно-бурых оттенков, с другой – сформировавшаяся патина коричневого цвета. Данная картина отражает ситуацию с залеганием топора в грунте до его обнаружения. Местами на изделии фиксируются потертости, а также следы наждака, которые имеются на клинке и верхнем крае втулки (см. рис. 2, 1–3 ; 3, 1–3 ). Такие особенности связаны с современными действиями находчиков.

Топор был отлит в двухстворчатой форме. Литейные швы хорошо видны на клинке и втулке (см. рис. 2, 3, 4, 8 ). На части клинка они раскованы (см. рис. 2, 3 ). На обухе имеется литейный брак. Скорее всего, он образовался из-за недолива металла в форму. Не до конца оказался оформлен характерный гребенчатый (петлевидный) выступ (см. рис. 2, 1, 2, 5 ). Заметен еще один изъян (см. рис. 2, 6 ) – отверстие на втулке (размерами 1,2 × 0,4 см). Обух забит в ходе использования изделия (см. рис. 2, 5 ).

Поверхность топора неровная и пористая. Орнамент на втулке нечеткий, а где-то вообще не виден.

Таблица 1. Параметры вислообушных топоров

|

Место обнаружения |

Масса, кг |

Длина, см |

Ширина / толщина клинка, см |

Размеры втулки по центру, см |

Размеры проушины, см |

||||||

|

общая |

клинка |

у стыка с втулкой |

в центре |

у лезвия |

Высота |

Ширина |

Толщина |

снизу |

сверху |

||

|

Бор-Форпост |

1,134 |

19,0 |

12,3 |

3,9 / 3,5 |

3,5 / 2,2 |

4,4 / 1,2 |

7,0 |

6,9 |

4,0 |

4,6 × 3,3 |

5,4 × 3,5 |

|

Мамонтово |

1,196 |

23,4 |

16,3 |

4,1 / 3,3 |

3,9 / 2,2 |

4,5 / 1,2 |

7,8 |

6,4 |

4,5 |

– |

4,9 × 3,3 |

|

Карпово |

1,736 |

25,1 |

17,2 |

4,6 / 3,3 |

4,2 / 2,1 |

5,7 / 0,9 |

7,5 |

7,0 |

4,9 |

4,3 × 3,2 |

4,7 × 3,5 |

|

Северный |

1,329 |

22,2 |

13,5 |

4,0 / 4,3 |

2,8 / 3,3 |

5,5 / 1,1 |

6,3 |

6,2 |

4,9 |

4,0 × 3,1 |

4,7 × 3,1 |

Рис. 2. Бронзовый топор из окрестностей с. Бор-Форпост.

Рис. 3. Графическое изображение топора из окрестностей с. Бор-Форпост.

Это свидетельствует о том, что форма для изготовления изделия была сделана путем отпечатка во влажной глине уже имевшегося предмета. Именно такой способ обусловил отмеченные дефекты. Внутри втулки видны два небольших и неглубоких воронкообразных углубления: одно направлено в сторону клинка, другое - в сторону обуха (см. рис. 2, 7 ; 3, 4 ). Подобные изъяны уже были ранее отмечены у других аналогичных изделий. Вероятно, это литейные раковины, образовавшиеся в процессе кристаллизации металла [Тишкин, Фролов, 2015, с. 139]. Однако данный факт требует специального рассмотрения.

Шестигранный клинок постепенно уплощается и расширяется ближе к лезвию (см. рис. 3, 3, а-в ). Форма отверстия (проушины) втулки овальная (см. рис. 2, 3,4 ; 3, 3, 5 ). Верхний край втулки скошен в сторону обуха (см. рис. 2, 1, 2 ; 3, 1, 2, 4 ). Внизу и вверху по краям втулки выделяются два «валика» (см. рис. 2, 1, 2 ; 3, 1, 2 ). Такие утолщения имеют подпрямоугольный профиль с нечетко выраженными ребрами. «Валик» от обуха (его ширина в среднем ок. 1,1 см, в центре -1,3 см) с верхнего края втулки постепенно переходит на клинок, тем самым образуя его боковую грань - щеку. Обух топора усилен выступом-«гребнем»

(см. рис. 2, 5 ), имеющим, как уже отмечено, литейный брак. «Гребень» является продолжением валиковых утолщений на внешних стенках втулки. При изготовлении предмета, по всей видимости, не удался петлевидный выступ, который есть у других аналогичных топоров. Внешние стенки втулки украшены орнаментом в виде трех полос (бордюров), заполненных рядами наклонных линий (см. рис. 2, 1, 2 ; 3, 1, 2 ).

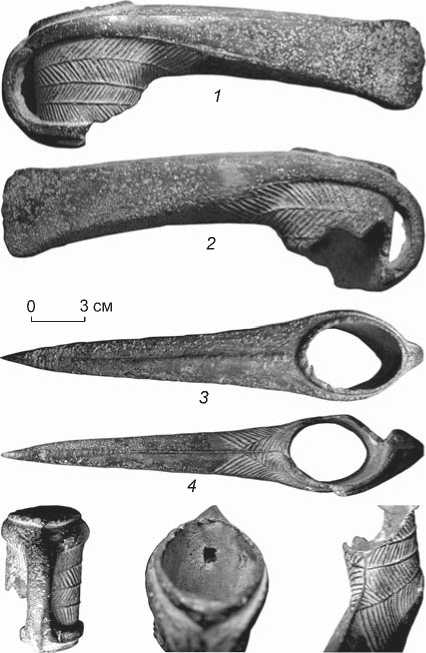

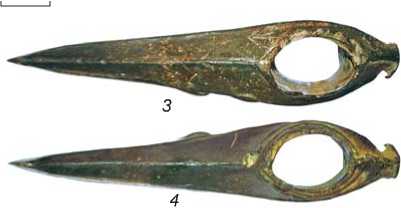

Топор из окрестностей с. Мамонтова Мамонтовского р-на Алтайского края (рис. 4, 5) хранится в Мамонтовском районном краеведческом музее (ОФ, № 5642). Он был найден ранее 1980-х гг., вероятно, на территории указанного села [Иванов Г.Е., 2000, с. 35].

Изделие имеет брак, который, скорее всего, связан с недоливом втулки. Кроме того, при эксплуатации произошел скол, и часть втулки снизу утрачена (см. рис. 4, 2 ). Топор эксплуатировался в древности, об этом свидетельствуют заточка лезвия (шириной до 5 см), а также зазубрины и сколы на нем (см. рис. 5, 1, 2 ). Имеются следы забитости на петле обуха (см. рис. 4, 5 ). Поверхность изделия покрыта мелкими кавернами, что, по-видимому, указывает на его отливку в глиняной форме. Местами видны пятна активной коррозии малахитовых оттенков.

Изделие отливалось в двухстворчатой форме, о чем свидетельствует литейный шов на клинке, втулке и внутри петли на обухе. На «спинке» и «брюшке» клинка он частично грубо закован (см. рис. 4, 3, 4 ). Внутри втулки фиксируется углубление (в сторону клинка) подпрямоугольной формы с неровными краями (см. рис. 4, 6 ; 5, 4 ). Его глубина ок. 1 см, размеры на поверхности 1,0 × 0,6 см.

Клинок топора у втулки имеет шестигранное сечение (см. рис. 5, 2, б, в ). Форма проушины овальная (см. рис. 4, 3, 4 ; 5, 3, 6 ). Верхний край втулки скошен в сторону обуха (см. рис. 4, 1, 2 ; 5, 1, 2, 4 ). Внизу и вверху ее края оформлены двумя специальными утолщениями («валиками»). Верхний «валик» на каждой стороне плавно переходит на боковую грань топора, формируя щеку. На обухе имеется петля арочной формы шириной до 1,1 см (см. рис. 4, 2, 5 ; 5, 2, 4 ). Она связана с «валиком» и выступает на 2 см (от втулки до самой высокой, незабитой части). Внутренние размеры петли 2,8 × 0,8 см. Втулка топора украшена орнаментом в виде четырех полос (бордюров), заполненных рядами наклонных линий (см. рис. 4, 1, 2, 4, 5, 7 ; 5, 1, 2, 5 ). Орнамент частично заходит и на «брюшко» клинка (см. рис. 4, 4, 7 ; 5, 6 ).

Рис. 4. Бронзовый топор из с. Мамонтова.

Рис. 5. Графическое изображение топора из с. Мамонтова.

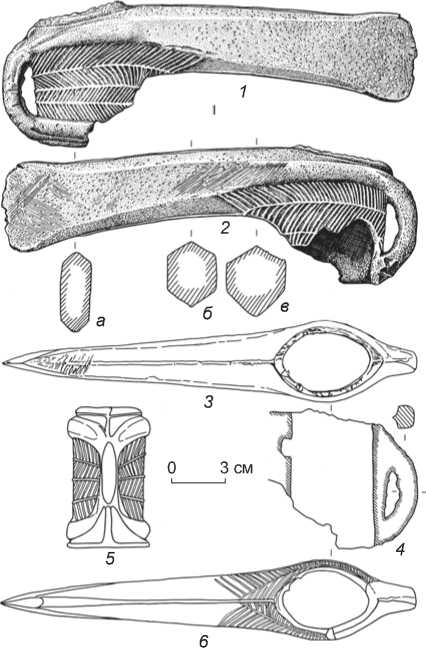

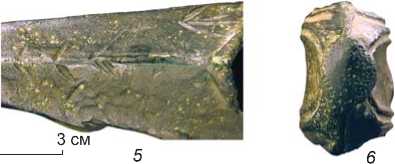

Топор из с. Карпова Краснощёковского р-на Алтайского края (рис. 6, 7) хранится в Алтайском государственном краеведческом музее (ОФ, № 18906). Он был обнаружен на огороде одной из усадеб села в начале 1990-х гг. Находчик предмета предположил, что топор мог быть привезен с грунтом из района г. Шемонаиха (Восточно-Казахстанская обл., Республика Казахстан), что, на наш взгляд, маловероятно [Фролов, 1996, с. 91–92].

Изделие хорошей сохранности, имеет лишь потертости на клинке и втулке. Поверхность покрыта коричневатой и местами темно-зеленой патиной (см. рис. 6). Уголок края полуовального лезвия обломан. Клинок был заточен, причем один край лезвия сработан больше, чем другой (см. рис. 6, 1, 3 ; 7, 1, 3 ). Имеются следы забитости в верхней части гребневидного выступа на обухе (см. рис. 6, 6 ).

Топор, вероятно, был изготовлен с использованием восковой модели, о чем свидетельствуют следы вмятин ручной проработки и другие характерные детали (см. рис. 6, 1, 3 ; 7, 1, 3 ). Отливка осуществлялась в двухсторонней форме. Литейный шов фиксируется на втулке (см. рис. 6, 9 ), «спинке» и «брюшке» клинка (см. рис. 6, 4, 5 ). Внутри втулки (со стороны клинка) имеется характерное воронкообразное углубление (см. рис. 6, 7, 8 ).

Пятигранный клинок постепенно уплощается и расширяется к лезвию (см. рис. 7, 1, а–в ). Форма проушины овальная (см. рис. 6, 4, 5 ; 7, 4, 5 ). Верхний край втулки скошен в сторону обуха (см. рис. 6, 1, 3 ; 7, 1, 3 ). Вверху и внизу ее края усилены реберчатыми «валиками». Верхний «валик» представляет собой тонкую рельефную линию, а нижний – двухчастный, по центру фиксируется продольный паз. На обухе топора имеется короткий «гребень» подпрямоугольной формы, размерами 6,1 × 1,0÷1,2 см (см. рис. 6, 1, 3 ; 7, 1, 3 ). Он слегка приплюснут в центре. Отверстия нет. Втулка с двух сторон украшена орнаментом, который представляет собой косой крест, образованный двумя рельефными линиями (см. рис. 6, 1, 3 ; 7, 1, 3 ). На ней (у начала клинка) также имеется тамгообразный знак в виде «птички» (см. рис. 6, 2 ; 7, 2 ). Еще две или три короткие наклонные насечки прослеживаются немного ниже.

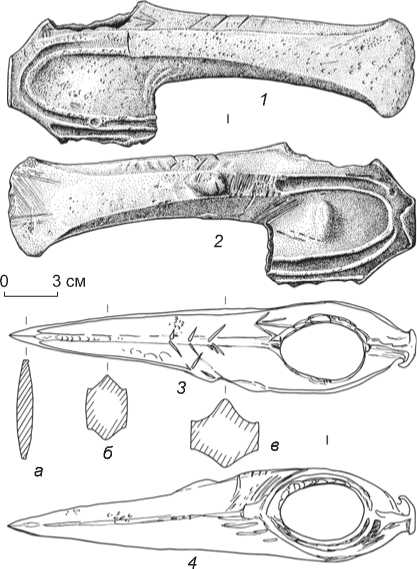

Топор из окрестностей пос. Северного Первомайского р-на Алтайского края (рис. 8, 9) хранится в Алтайском государственном краеведческом музее (ОФ, № 11887/1). Он найден в начале 1960-х гг. на песчаной дюне рядом с лесом [Уманский, 1967, с. 99].

Поверхность одной стороны топора покрыта коричневатой и зеленой патиной, имеются многочисленные каверны – следы активной коррозии (см. рис. 8, 1 ; 9, 1 ).

Топор был отлит в двухсторонней форме, о чем свидетельствует литейный шов на обухе и клинке (см. рис. 9, 3, 4 ), где местами сточен. Дефекты выражены в целом ряде мест. На одной стороне клинка

Рис. 6. Бронзовый топор из с. Карпова.

Рис. 7. Графическое изображение топора из с. Карпова.

0 3 cм

Рис. 8. Бронзовый топор из окрестностей пос. Северного.

есть «вздутие» (см. рис. 8, 2 ; 9, 2 ), которое пытались сточить, но из-за сильного наплыва полностью это не удалось сделать. Подобный дефект, но менее выраженный, есть на втулке. Литейный брак фиксируется и на краях проушины, имеющих неровный абрис (см. рис. 8, 2–4 ).

Топор демонстрирует следы использования. Обух сильно забит (см. рис. 8, 6 ). Металл в этом месте раскован, в результате чего пяточный выступ на «гребне» имеет аморфную подгрибовидную форму. На поверхности топора присутствуют многочисленные зарубки (см. рис. 8, 1, 2 ; 9, 1, 2 ). На одной щеке клинка видно скопление таких зарубок, свидетельствующее, вероятно, о том, что топор использовался как наковаленка. Особенно их много в месте соединения втулки и клинка. Создается впечатление, что сюда было нанесено несколько ударов орудием, имеющим широкое лезвие. Возможно, при одном из них произошел и скол металла с края втулки. Лезвие топора имеет следы заточки и зазубрины. Прослежены многочисленные мелкие сколы. Особенно они заметны на пятке и носке клинка. Внутри проушины, со стороны обуха, видно во-

Рис. 9. Графическое изображение топора из окрестностей пос. Северного.

ронковидное углубление, подобное тем, что отмечены у предыдущих топоров. Его верхние размеры примерно 1,5 × 1,0 см, глубина до 3 см. Рядом фиксируется место взятия пробы металла путем высверливания.

Клинок относительно симметрично сужается от втулки к лезвию (см. рис. 9, 3, а–в ), а затем в конце переходит в рабочий край. Он имеет шестигранное сечение. Грани немного вогнуты. Форма отверстия втулки топора (проушина) овальная (см. рис. 8, 3, 4 ; 9, 3, 4 ). По краям проушины втулка усилена двойными реберчатыми «валиками», которые описывают овал, формируя небольшой гребневидный выступ обуха, и в верхней части переходят в боковую грань клинка (см. рис. 8, 1, 2 ; 9, 1, 2 ). Еще один «валик» фиксируется по нижней кромке втулки. Ширина линии «валиков» от 0,9 до 1,2 см. Обух топора усилен небольшим «гребнем», имеющим по центру пяточный выступ – округлый боек размерами 2,9 × 2,1 см, который в результате использования приобрел грибовидную форму (см. рис. 8, 3, 4, 6 ).

На топоре прослежены насечки, образующие тамгообразные знаки. Несколько из них нанесены на грань «спинки» клинка и формируют своеобразный елочный орнамент (см. рис. 8, 5 ; 9, 3 ). Тамгообразный знак в виде стрелки с дополнительной линией имеется на щеке клинка около втулки (см. рис. 8, 1, 5 ; 9, 1, 3 ).

В Алтайском государственном университете с помощью портативного рентгенофлюоресцентного

Таблица 2. Результаты рентгенофлюоресцентного анализа, %

Результаты анализа свидетельствуют о том, что все топоры бронзовые. Условно выделяются по два изделия с повышенным и пониженным содержанием олова. Возможно, что такие отличия имеют культурнохронологический характер.

Обсуждение результатов

Наибольшее число вислообушных топоров с территории лесостепного Алтая происходит из районов у ленточных боров и из северо-западных предгорий (см. рис. 1–10). Это предметы, найденные в окрестностях сел Мамонтово [Иванов Г.Е., 1982, рис. 2, 1 ; 2000, рис. 2, 5 ], Урлапово [Кирюшин, Иванов, 1996, с. 84, рис. 2], Ключи [Папин, Федорук, Шамшин, 2006, с. 86–87, рис. 5], Бор-Форпост (Районный историкокраеведческий музей им. В.М. Комарова, ОФ, № 306), Тюменцево [Тишкин, Фролов, 2015], Карпово [Фролов, 1996, с. 91–92, рис. 1, 2 ], на поселении Крестьянское IVа [Иванов Г.Е., 2000, с. 25–26, рис. 7, 1 ], и топор с территории Алтая (Змеиногорский рудник?) из коллекции П.К. Фролова (ГЭ, кол. № 1122-84) [Аванесова, 1991, рис. 13, 50 ]. В Приобье подобные изделия обнаружены у с. Лялина (Лянино) (МАЭС ТГУ, кол. № 2822) [Грязнов, 1956, с. 20, рис. 5, 1 ] и пос. Северного [Уманский, 1967, с. 99]. С территории Алтая происходят два топора из коллекции Л.И. Шренка (МАЭ, № 35-11, 35-14) [Аванесова, 1991, рис. 13, 54, 55 ].

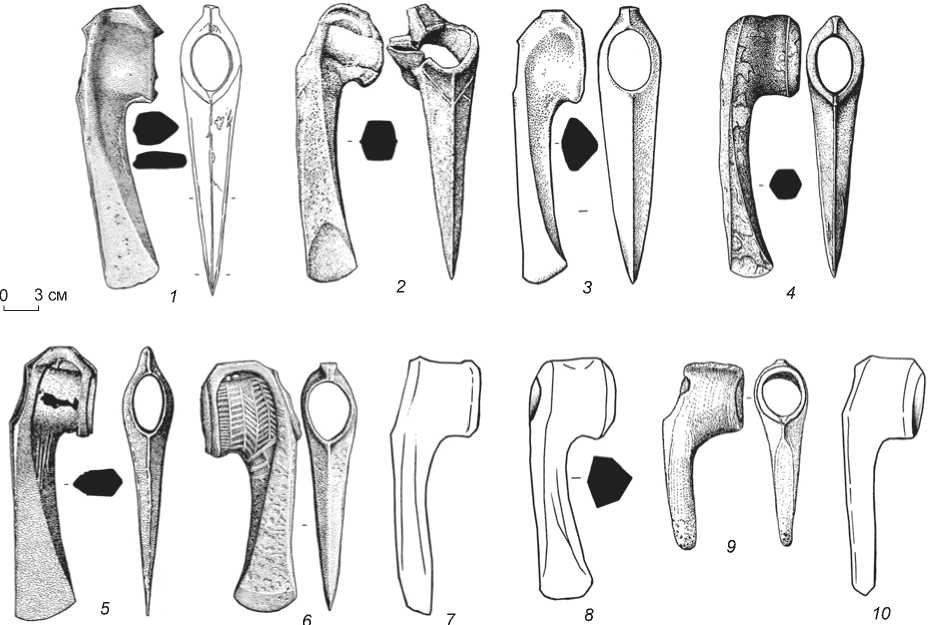

Рис. 10. Вислообушные орудия из разных районов лесостепного Алтая.

1 – с. Тюменцево (по: [Тишкин, Фролов, 2015, рис. 2, 2, 4 ]); 2 – с. Ключи (по: [Папин, Федорук, Шамшин, 2006, рис. 5, 1 ]); 3 – с. Лялино (Лянино) (прорисовка по: [Аванесова, 1991, рис. 13, 52 ]); 4 – поселение Крестьянское IVа (по: [Иванов, Исаев, 1999, рис. 1, 1 ]); 5 – с. Урлапово (по: [Кирюшин, Иванов, 1996, рис. 2]); 6 – район г. Змеиногорска (коллекция П.К. Фролова, ГЭ, № 1122-84); 7 , 8 – Алтай (коллекция Л.И. Шренка) (прорисовка по: [Аванесова, 1991, рис. 13, 54, 55 ]); 9 – Змеиногорский рудник (по: [Кирюшин, Шульга, Грушин, 2006, рис. 3, 1 ]); 10 – Алтай (Золотушинский или Змеиногорский рудники) (прорисовка по: [Аванесова, 1991, рис. 13, 53 ]).

Представленную группу предметов, по-видимому, можно условно дополнить двумя киркообразными вислообушными орудиями, найденными на Алтае в древней выработке (рис. 10, 10 ) и Змеиногорском руднике (рис. 10, 9 ) [Левитский, 1941, с. 14, рис. 5; Кирюшин, Шульга, Грушин, 2006, с. 47–48, рис. 3, 1 ].

По терминологии, которой придерживается большинство исследователей, вышеописанные и другие подобные изделия, обнаруженные на территории лесостепного Алтая, отно сятся к нескольким разновидностям вислообушных топоров [Кузьмина, 1966, с. 11; Аванесова, 1991, с. 11; Агапов, 1988, с. 85; Иванов С.С., 2014, с. 94; Гришин, 1971, с. 23]. Определение культурной и хронологической принадлежности разных типов таких орудий затруднено тем, что существенная часть из них представлена случайными находками и не связана с конкретными комплексами.

Н.А. Аванесова предложила относительную хронологию развития форм вислообушных топоров, разработанную на основе типологического анализа. Наиболее ранними, по ее мнению, являются «гладковислообушные» (тип А), несколько позднее использовались изделия «без гребня, с утолщениями по краям втулки» (тип Б), на завершающем этапе – «с гребнем» (тип В) [Аванесова, 1991, с. 11–15]. Хронологические изменения морфологии топоров Н.А. Аванесова связывает с выбором наиболее совершенных форм втулки и клинка, стремлением придать прочность втулке и обуху путем усиления их «валиками» по краям и «гребнем» на пятке [Там же, с. 16]. Вислообушные топоры типа А исследовательница соотносит с петровскими и раннеалакульскими комплексами, типа Б – с федоровскими [Там же, с. 12–14], типа В – с культурами периода поздней бронзы (поздний этап развития андроновской общности) [Там же, с. 15]. Но эта стройная схема далеко не однозначна.

По классификации Н.А. Аванесовой, найденные на Алтае топоры относятся к типам Б (3 экз.) и В (8 экз.). Тип Б представлен находкой с поселения Крестьянское IVa (рис. 10, 4 ) и двумя образцами из коллекции Л.И. Шренка, происходящими «с Алтая» (рис. 10, 7, 8 ) [Аванесова, 1991, рис. 13, 54, 55 ; Иванов Г.Е., 2000, с. 26, рис. 7, 1 ]. Следует подчеркнуть, что на топоре с поселения Крестьянское IVа и на одном предмете из коллекции Л.И. Шренка имеются слабовы-раженные гребневидные выступы на обухе, что сближает их с изделиями типа В. Указанное поселение Г.Е. Иванов датирует концом II тыс. до н.э. и относит к кругу памятников с валиковой керамикой [1998, с. 101; 2000, с. 26]. К тому же он доказывает, что изделия типа Б, соотносимые Н.А. Аванесовой с федоровскими комплексами, сосуществовали с вислообушными топорами с «гребнем» [Иванов Г.Е., 2000, с. 26].

В свою очередь, В.И. Молодин считает, что найденные в Барабе топоры с «гребнем» и выделенным обушком бытовали в андроновский период. Он объясняет данное заключение их схожестью с подвесками в виде миниатюрных вислообушных топоров из ан-дроновских (федоровских) могильников [Молодин, Новиков, Софейков, 2000, с. 162; Молодин, Ермакова, 2009, с. 336]. Важно то, что на подвесках с памятников Старый Тартас-4 [Молодин, Новиков, Гришин, 1998, с. 297, рис. 2, б; Молодин, Новиков, Жемерикин, 2002, с. 60–61, рис. 10] и Ланин Лог [Аванесова, 1991, с. 14; рис. 13, 63] акцентированы такие особенности морфологии данных орудий, как утолщения, напоминающие «валики» на втулке и выступ («гребень»?) на обухе. Вероятно, для древнего мастера, который изготовил украшения, эти детали являлись наиболее значимыми признаками реальных вислообушных топоров. Следовательно, именно топоры с «гребнем» служили прототипами для изготовления подвесок, происходящих из андроновских (федоровских) погребений Сибири.

Следует подчеркнуть, что, если относительная хронология распространения разных типов вислообушных топоров не столь однозначна, то общая последовательность совершенствования этих орудий, предложенная Н.А. Аванесовой, пока вполне приемлема. Переходные формы между типами Б и В (по классификации Н.А. Аванесовой) демонстрируют изделия, найденные в окрестностях сел Тюмен-цево, Лялино (Лянино) и Ключи (рис. 10, 1–3 ). Общие черты их морфологии такие: слабовыраженные без четких граней в рельефе «валики» по краям втулки и являющийся их продолжением небольшой «гребень» округлой формы, без отверстия. Здесь фиксируется сочетание округлых «валиков», как на изделиях типа Б, и гребенчатого выступа на обухе, характерного для типа В (по Н.А. Аванесовой). Оформление этих топоров близко к деталям, обнаруживающимся на подвеске из Старого Тартаса-4. Поэтому по морфологическим о собенностям их нельзя однозначно отнести к андроновскому времени или к периоду поздней бронзы. Данные образцы представляют собой переходную форму между андроновскими изделиями без «гребня» и гребенчатыми топорами позднего бронзового века, имеющими выраженные реберчатые «валики» по втулке и обуху, а также петли на обухе.

Видимо, действительно более поздними, чем предыдущая группа, являются гребенчатые топоры с реберчатыми «валиками». Они более совершенны. «Валики» с выраженными гранями придают дополнительную жесткость стенкам втулки. Подобные предметы найдены около сел Урлапово, Мамонтово, Бор-Форпост и в окрестностях Змеиногорска (коллекция П.К. Фролова) (см. рис. 2–5; 10, 5, 6). Общие детали морфологии для данной группы такие: рельефные реберчатые «валики», усиливающие края втулки и образующие дугу («гребень» или петлю) на обухе. Все изделия этого типа, найденные на территории ле- состепного Алтая, имеют орнамент на втулке в виде сопоставленных рельефных полос (бордюров), заполненных косыми линиями, или, как у топора из с. Урлапова, на нижней грани щеки клинка из вертикальных рельефных линий (см. рис. 10, 5). Многочисленные аналоги рассмотренных изделий, известные в Киргизии, Казахстане и Синьцзяне, также подтверждают стабильное сочетание указанных морфологических признаков [Аванесова, 1991, рис. 11, 27–30, рис. 12, 35–39; Иванов С.С., 2014, рис. 3, 5; Бехтер, Хаврин, 2002, рис. 1, 11, 17].

Исследователи, изучавшие орнаментацию вислообушных топоров вышеописанной группы, сравнивали ее с декором керамических сосудов, в частности с елочным орнаментом [Аванесова, 1991, с. 15; Иванов С.С., 2014, с. 97–100]. Однако следует подчеркнуть одно существенное различие между елочным орнаментом на керамике и похожими композициями на орудиях. На топорах ряды наклонных линий, образующие «елочку», разделены между собой горизонтальными линиями и представляют собой замкнутые бордюры. На керамической посуде подобный декор не встречается. В этой связи можно предположить, что орнамент на топорах имитирует веревочную или кожаную обмотку. Наличие на втулке некоторых изделий только горизонтальных линий без заполнения пространства между ними свидетельствует о большем значении данного элемента по сравнению с рядами наклонных линий. Поэтому вариант интерпретации орнамента в виде сопоставленных бордюров, заполненных косыми линиями, как имитации крепления клинка топора к рукояти выглядит более предпочтительным.

К последней группе близок и топор, найденный в окрестностях пос. Северного (см. рис. 8, 9). Но ряд морфологических деталей (двойные «валики», боек на пятке, клинок, резко расширяющийся к лезвию) позволяет рассматривать его отдельно. Особую подгруппу (В3) с другими похожими топорами выделила и Н.А. Аванесова [1991, с. 15, рис. 9, в3 ]. Находка из с. Карпова среди других вислообушных топоров тоже стоит особняком (см. рис. 6, 7). Она выделяется как по морфологии, так и по технологии изготовления. Этот топор демонстрирует явные признаки использования восковой модели. Уникальным является и орнамент в виде перекрещивающихся рельефных линий на втулке. Не исключено, что он имитирует крепление к деревянной рукояти. Это может свидетельствовать об относительной древности данного предмета.

В целом гребенчатые топоры с реберчатыми «валиками» и петлями в большей степени можно связывать с периодом поздней бронзы. Вислообушные топоры с «гребнем» С.А. Агапов вслед за Н.А. Аванесовой относит ко времени распространения сар-гаринско-алексеевской культуры [1988]. В рамках финального этапа эпохи бронзы подобные изделия рассматривают другие исследователи [Бехтер, Хав-рин, 2002, с. 75].

Большинство вислообушных топоров с территории Алтая отражают сходные традиции их изготовления, проявляющиеся в наличии многочисленных дефектов отливки. Литейные швы, места слома литника и другие изъяны специально не устранялись. Большинство встреченных следов заковки и зашлифовки возникли в процессе использования изделий. Показательными являются признаки литейного брака внутри петель на обушках топоров. На ряде изделий мастерами планировалось целенаправленное изготовление петель. На некоторых топорах петли хорошо проработаны (например, на топоре из с. Мамонтова (см. рис. 4, 5)), а на других из-за литейного брака видны лишь мелкие отверстия (см. рис. 10, 6 ) или они полностью закрыты натеками металла (см. рис. 10, 1, 5 ). Устранить данный дефект не сложно, но этого не делалось, и петля утрачивала свою функциональность. Не исключено, что существовал некий запрет на вторичную обработку изделий после их изготовления.

Заключение

Вислообушные топоры часто привлекаются в качестве индикаторов для определения культурной и хронологической принадлежности археологических памятников евразийской зоны степей и сопредельных районов. В работах ряда исследователей отмечается, что границы их распространения на территории Западной Сибири совпадают с восточным ареалом андроновской культурно-исторической общности [Кузьмина, 1966, с. 12; Аванесова, 1991, с. 11; и др.]. При этом основная проблема, возникающая при обращении к обозначенной группе источников, связана с тем, что большая часть таких металлических изделий представлена случайными находками. Лишь в небольшом количестве они фиксируются на могильниках и поселениях. В данной ситуации для установления ареала тех или иных типов топоров эффективным является картографический метод, который позволяет проводить анализ на разных уровнях сопоставлений. Такая работа проделана по лесостепному Алтаю. По количеству обнаруженных вислообушных топоров (12 экз.) данный регион выделяется в пределах Западной Сибири. Возможно, часть находок связана с восточной зоной распространения памятников саргаринско-алексеевской культуры [Агапов, 1988]. По-видимому, не случайно большинство таких металлических орудий с рассматриваемой территории демонстрируют поздние формы изделий с «гребнем», где присутствуют ярко выраженные ребра на «валиках» (усилителях краев).

Вислообушные топоры, найденные на Алтае, являются типичными предметами эпохи бронзы, которые обнаружены в разных районах Казахстана, Киргизии, Синьцзяна и Западной Сибири. Их морфологические особенности демонстрируют переходные черты, характерные для таких орудий как андроновской культурно-исторической общности, так и культур периода поздней бронзы (прежде всего саргаринско-алексе-евской). Наличие разных типов вислообушных топоров – это еще одно свидетельство того, что процессы трансформации культур на территории лесостепного Алтая в конце бронзового века имели сложные формы, что должно стать отдельной темой изучения. Для дальнейших продуктивных исследований важной станет обработка всего массива бронзовых топоров из лесостепного Алтая по единой программе и с использованием рентгенофлюоресцентного анализа.

Список литературы Топоры эпохи бронзы с территории лесостепного Алтая

- Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы Азиатской части СССР. -Ташкент: Фан, 1991. -200 с.

- Агапов С.А. О культурной принадлежности «топоров с гребнем»//Хронология и культурная принадлежность памятников каменного и бронзового веков Южной Сибири. -Барнаул: ИИФФ СО АН СССР; Алт. гос. ун-т, 1988. -С. 85-86.

- Бехтер А.В., Хаврин С.В. Степные бронзы из провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и проблемы восточной линии синхронизации//Центральная Азия и Прибайкалье в древности. -Улан-Удэ; Чита: Изд-во Бурят, гос. ун-та, 2002. -С. 73-78.

- Гришин Ю.С. Металлические изделия Сибири эпохи энеолита и бронзы. -М.: Наука, 1971. -108 с. -(САИ; вып. В3-12).

- Грязнов М.П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. -256 с. -(МИА; вып. 48).