Традиция мегалитических сооружений в Восточной и Юго-Восточной Азии

Автор: Нестеркина А.Л., Портнова А.А., Федорова А.А., Йондри Л.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье освещается круг вопросов, связанных с мегалитической традицией Восточной и Юго-Восточной Азии. Приводится обзор источниковой базы по мегалитическим сооружениям этих территорий и результатов их археологического изучения. Рассматривается мегалитическая традиция Восточной Азии, крупнейшим центром которой является Корейский п-ов. Показано, что мегалитическая традиция Кореи неоднородна. В эпоху бронзы она представлена дольменами и отдельно стоящими менгирами, в последующие периоды - каменными гробницами, склепами и пирамидальными насыпями курганов. Самыми поздними мегалитами являются антропоморфные изваяния тольхарыбан на о. Чеджудо у южной оконечности Корейского п-ова. Подробно анализируются мегалиты Юго-Восточной Азии. Установлено, что по происхождению они связаны с таковыми сопредельных районов Восточной и Южной Азии, но отличаются от них по степени изученности, специфике конструкций и хронологической принадлежности. Показано, что именно мегалиты Юго-Восточной Азии, благодаря данным по этнографии местных народов, являются ценным источником для изучения деталей строительства, функционального назначения и мифологического сопровождения комплексов. В статье выделены общие черты мегалитической традиции Восточной и Юго-Восточной Азии и ее специфика в отдельных регионах. Детально охарактеризован круг источников и определены наиболее значимые направления исследований мегалитов на этих территориях. Сделан вывод о перспективности дальнейшего изучения мегалитов Восточной и Юго-Восточной Азии как самостоятельного археологического феномена.

Восточная азия, юго-восточная азия, корейский полуостров, мегалиты, мегалитическая культура, хронология, погребальная практика

Короткий адрес: https://sciup.org/145146550

IDR: 145146550 | УДК: 903.532(51/59) | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.3.039-048

Текст научной статьи Традиция мегалитических сооружений в Восточной и Юго-Восточной Азии

Мегалиты и мегалитические комплексы отно сятся к одной из самых эффектных категорий археологических памятников, сопровождающих древние культуры от эпохи неолита до Средневековья, а также некоторые традиционные культуры, документированные этнографическими данными. Продолжительность и масштабность работ по созданию этих объектов, а также важность возложенных на них социальных функций позволяют использовать при их изучении такие термины, как «традиция мегалитических сооружений» или «мегалитическая культура».

Классическая типология мегалитов (менгиры, дольмены, кромлехи и др.) разработана на основе памятников Западной Европы. Она применялась европейцами при первом знакомстве с мегалитическими комплексами в Восточной и Юго-Восточной Азии в XVIII – начале XX в. Дальнейшие исследования выявили гораздо большее видовое и функциональное разнообразие объектов с мегалитическими характеристиками и доказали необходимость детального изучения феномена.

В российской археологии имеется опыт анализа мегалитических комплексов эпохи палеометалла на Корейском п-ове, эпохи дзёмон в Японии, а также разновременных памятников в Индонезии на о. Ява и Бали [Нестеркина и др., 2017; Табарев, Гаврилина, 2020; Табарев и др., 2017]. Этот опыт позволяет перейти к изучению проявлений мегалитических традиций по отдельным культурам, периодам и территориям Восточной и Юго-Восточной Азии с целью выяснения общих характеристик и локальных особенностей.

В статье дается обзор источников, основных результатов и перспективных направлений исследований мегалитов Восточной и Юго-Восточной Азии. Для изучения всего многообразия проявлений мегалитической культуры Восточной Азии необходимо обратиться к объектам на территории Кореи – крупнейшего центра мегалитической культуры в этом регионе.

Мегалитическая традиция Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Филиппины,

Малайзия) характеризуется конструктивно-типологическим и функциональным разнообразием сооружений, поэтому в статье рассматриваются наиболее важные для реализации цели исследования объекты и комплексы. В работе показано, что считавшаяся до сих пор до статочно однородной корейская мегалитическая культура обладает существенной хронологической и морфологической вариативностью, в отдельных моментах она находит аналогии в ЮгоВосточной Азии.

Характеристика мегалитических объектов

Корейский полуостров

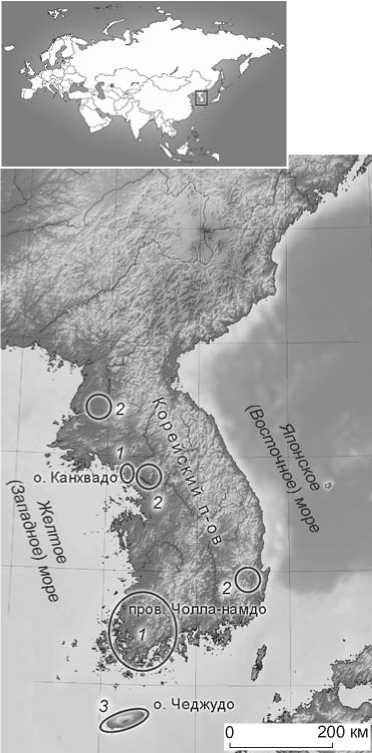

Расцвет мегалитической традиции в Восточной Азии приходится на бронзовый век (X–III вв. до н.э.), когда центром ее распространения становится Корейский п-ов [Ли Ёнмун, 2002, с. 258–260]. Здесь на достаточно компактной территории сосредоточено, по предварительным данным, более 30 тыс. мега-литиче ских сооружений. Центрами мегалитической культуры в Корее являются о. Канхвадо на западе и пров. Чолла-намдо на юго-западе (рис. 1), хотя мегалиты встречаются практически повсеместно. Мегалиты Корейского п-ова представлены дольменами и менгирами [Хангук чисонмё..., 1999, с. 1203].

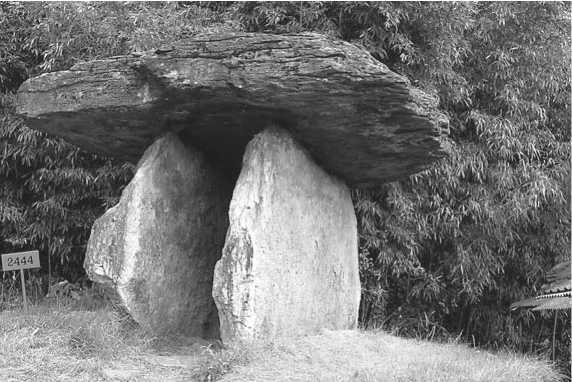

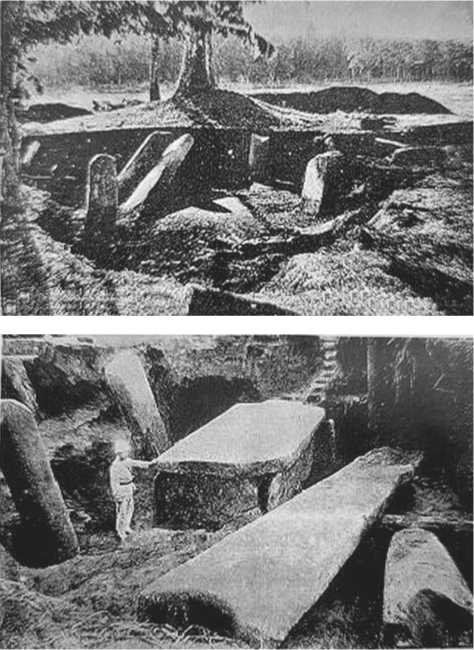

Корейские дольмены не однородны, но различия в их конструкции не несут хронологической нагрузки: часто на одном и том же памятнике представлены сооружения нескольких типов (Хадори на о. Канх-ва, Чуннимни и Сангамни в у. Кочхан и др.). Наряду с классическими дольменами (рис. 2) на полуострове представлены и «неклассические» сооружения в виде каменных плит и глыб, иногда покоящихся на невысоких опорных камнях (рис. 3). Под некоторыми плитами находится каменный ящик или грунтовая яма, содержащая в редких случаях останки умершего. Корейские ученые относят все дольмены на полуострове к категории погребальных памятников [Хангук чисон-мё ёнгу..., 2000, с. 9, 256, 261].

Рис. 1. Районы распространения мегалитических комплексов на Корейском п-ове.

1 – ранние мегалиты (культура дольменов); 2 – курганные и подкурганные комплексы с мегалитическими чертами; 3 – антропоморфные изваяния толь-харыбан .

Рис. 2. Дольмен Тосанни в у. Кочхан, пров. Чолла-пукто, Республика Корея. 2006 г. Фото А.Л. Нестеркиной .

Рис. 3. Дольмены Хёсанни, Тэсинни в у. Хвасун, пров. Чолла-намдо, Республика Корея [Хвасун Хёсанни-ва..., 2015, рис. 8].

Антропологические материалы, связанные с дольменами, немногочисленны, поэтому вопрос о назначении корейских мегалитов пока остается открытым. Можно предположить, что не все дольмены были погребальными сооружениями. Некоторые выполняли, возможно, ритуально-поминальную функцию – являлись центрами проведения коллективных обрядов общины. В пользу этого свидетельствуют происходящие из дольменов многочисленные фрагменты керамической посуды. Как правило, небогатый погребальный инвентарь корейских мегалитов дает мало информации о времени их создания, поэтому объекты датируются широким хронологическим отрезком – бронзовым веком.

Особого внимания заслуживает датировка дольменов о. Чеджудо. По скольку о стров расположен у юго-восточного побережья Корейского п-ова, вда- ли от основных культурно-исторических центров на материке, принято считать, что здесь многие элементы традиционной корейской культуры сохраняли свою актуальность сравнительно продолжительное время, дольмены функционировали дольше, чем на полуострове, – до раннего железного века [Там же, с. 139–140].

В последующие периоды железного века и Средневековье мегалитизм проявлялся в строительстве курганных и подкурганных сооружений – гробниц, склепов, пирамидальных насыпей [Сон Джонъён, Со Хёнджу, 2007, с. 261–270] (см. рис. 1). Следует отметить обнаруженные только на о. Чеджудо антропоморфные изваяния тольхарыбан . Эти объекты представляют собой полноразмерные (высота 1,3–1,8 м) человекоподобные статуи (см. рис. 1, 4). На о. Чеджудо имеется 45 подобных изваяний. Точ-

Рис. 4. Изваяние тольхарыбан [Хван Сигвон, 2019, рис. 8].

ное время их создания определить трудно, в письменных источниках зафиксировано их существование на острове в XVIII в. Таким образом, можно заключить, что отдельные элементы мегалитической традиции, зародившейся в Корее в период бронзового века, «доживают» в некоторых ее районах вплоть до этнографической современности [Хван Сигвон, 2019, с. 45–48].

Континентальная и островная части

Юго-Восточной Азии

К древнейшим проявлениям мегалитической культуры на территории Лаоса относятся менгиры и склепы (III–I тыс. до н.э.) на северо-востоке страны, в пров. Ху- апхан, Луангнамтха, Луангпхабанг, Сиенгхуанг, Сан-конгфан и Кеохинтан (рис. 5). Важным памятником является относящийся к рубежу эр комплекс «Долина Кувшинов» в пров. Сиенгкхуанг. На его территории обнаружено более 1 тыс. участков с 3 тыс. урн-мегалитов.

«Кувшины» Лаоса впервые упоминаются Дж. Маккарти [McCarthy, 1888]. М. Колани провела здесь в 1930-е гг. масштабные археологические исследования, каталогизировала и описала почти 10 тыс. мегалитов, обосновала связь каменных урн с погребальными обрядами [Colani, 1930]. В XXI в. на территории комплекса проведены археологические раскопки, уточнены его границы, а также количество и сохранность объектов [Bergh, van den, 2008; Baldock, Bergh, van den, 2009].

Серьезной проблемой в изучении каменных урн является определение их возраста. Наиболее достоверной представляется дата 500 г. до н.э. – 800 г. н.э., что соответствует археологической культуре ся-хюинь , ареал которой протянулся от дельты Меконга до юга Тонкинского региона [Colani, 1930].

На севере Лаоса находится археологический парк Хинтанг с 1,5 тыс. вертикально установленных плоских камней-менгиров высотой до 3 м, между которыми лежат закрывающие могильные ямы большие каменные плиты. Мегалитическая культура хинтанг , как и «Долина Кувшинов», относится к бронзовому

Рис. 5. Районы распространения мегалитических комплексов, упоминаемых в тексте, в континентальной и островной частях Юго-Восточной Азии.

1 – Хинтанг, Лаос; 2 – «Долина Кувшинов», Лаос; 3 – Прасат Тхом, Камбоджа; 4 – Са Па, Вьетнам; 5 – Западная Ява, Индонезия; 6 – Восточная Ява, Индонезия; 7 – Пасемах, Индонезия; 8 – Долина Бада, Индонезия: 9 – о. Ниас, Индонезия; 10 – о. Сумба, Индонезия; 11 – пров. Саравак, Малайзия; 12 – пров. Сабах, Малайзия; 13 – пров. Северный Калимантан, Индонезия; 14 – Северный Лусон, Филиппины.

веку (III–II тыс. до н.э.) [Higham, 1989]. Опираясь на материалы раскопок на территории парка Хинтанг, М. Колани предположила, что менгиры связаны с церемониями захоронений: в ямах находились керамические погребальные урны [Colani, 1930].

На территориях Вьетнама и Камбоджи известно немного классических мегалитов. Среди археологических памятников Камбоджи следует отметить пирамидальные храмы из кирпича и латерита Баксей Чамкронг, Прасат Тхом и др.

Во Вьетнаме первые исследования мегалитов проведены в 1927 г. [Bouchot, 1927]. Разнообразные комплексы были найдены в Ханг Гон (рис. 6), Донг Пхо, Чу Па, Лам Кха, Ву Ча, Ким Бой, Там Дао, Тхиен Ке, Нам Дан, Бан Тхан, Мау Сон, Та Ван Гиай, Сок Сон. М. Колани и Л.М. Кадье изучили отношение народов Вьетнама к камням в целом. М. Колани, описывая средневековые терракотовые статуи в долине Тху Бон, отмечала много культов духовных камней – «Бут», предшественников более поздних «Кут» – украшенных камней, «выходящих из земли» [Cadière, 1911].

Показательным является обнаруженный в 1925 г. комплекс Са Па на севере Вьетнама, состоящий из камней с петроглифами [Goloubew, 1929]. В составе комплекса – ок. 200 камней, самый крупный из которых длиной 15 м и высотой 6 м. Сюжеты петроглифов разнообразны – люди, дома на сваях, ритуальные символы.

О мегалитических сооружениях на территории Индонезии известно с 1842 г., когда появились первые описания террасных рисовых полей с вертикально установленными камнями-менгирами на территории Салакдатара в пров. Западная Ява [Soejono, 1969]. Позднее были открыты дольмены и каменные саркофаги на востоке Явы, каменные изваяния на Суматре (плато Пасемах), урны и антропоморфные скульптуры в долине Бада на Сулавеси [Raven, 1926; Kruyt, 1932; Sarasin P., Sarasin F., 1905]; появилась информация о мегалитах малых островов Индонезийского архипелага – Бали, Флоре са, Ниаса, Сумбы и др. (рис. 7).

Были выдвинуты гипотезы о происхождении и времени создания этих каменных сооружений. Р. Гейне-Гельдерн предполагал, что мегалиты появились в Индонезии в результате двух миграционных волн. Представители первой, неолитической, которая имела место 4 500–3 500 л.н., оставили после себя в основном менгиры, дольмены и каменные террасы, а второй, соответствующей эпохам бронзы и раннего железа, двигавшейся ок. 2 500 л.н., – каменные саркофаги, погребальные урны и гробницы [Heine-Geldern, 1928]. Однако бóльшая часть сопровождающего археологического материала (изделия из железа и золота, стеклянные бусы, китайский фарфор), а также радиоуглеродные даты указывают на более поздний пе-

Рис. 6. Мегалитический комплекс в Ханг Гон, Вьетнам [Bouchot, 1927, ill. 10].

Рис. 7. Каменная урна в долине Бада, Сулавеси, Индонезия [Heeckeren, van, 1958, ill. 22].

риод – от VII до XVI в. н.э., что дает основание части специалистов связывать сооружение объектов с индо-буддистским влиянием. Индонезийские археологи относят появление мегалитов к финалу неолита – ок. 2 500 л.н. [Steimer-Herbet, Besse, 2017].

На о. Ниас в районе Гомо мегалиты возводились не с целью захоронения в них умерших, а для обо- значения их социального статуса. Согласно устной традиции, все истории о предках относятся к прародителю, известному как Хиа Валани Аду. Именно он инициировал церемонию возведения каменных памятников [Duha, 2012; Pramaresti, 2018], связанную с проведением межгрупповых праздников, во время которых представители племенной элиты раздавали угощение всем участникам [Beatty, 1992; Feldman, 1988].

Мегалитические древности на о. Сулаве си сосредоточены в районах Напу, Бесоха и Бада. Наиболее распространены каменные скульптуры и огромные цилиндрические урны с массивными крышками [Heeckeren, van, 1958]. Анализ содержимого урн показал наличие только пепла и фрагментов глиняных сосудов [Raven, 1926].

Среди антропоморфных скульптур встречаются как мужские, так и женские фигуры с гипертрофированными половыми признаками. В специфической манере выполнено лицо – две ручки по бокам головы обозначают уши, нос прямой, переносица продолжа-

ется до бровей, рта нет (за исключением одного экземпляра, найденного в долине Бада), глаза круглые, выпуклые или раскосые [Heeckeren, van, 1958].

На о. Сумба зафиксированы многочисленные мегалитические гробницы. Первые сведения о них содержатся в работах Р. Гейне-Гельдерна, Г.П. Руффаера, Г. Кейта, а также А.Н.Дж. ван дер Хуупа [Heine-Geldern, 1936; Rouffaer, 1937; Keith, 1947; Hoop, van der, 1932]. В современных исследованиях, описываются закономерности расположения гробниц (см., напр.: [Steimer-Herbet, 2018]).

Памятники мегалитической культуры широко представлены на территории о. Ява. Только в пров. Западная Ява насчитывается более 200 местонахождений с мегалитами. В 2019 г. пров. Западная Ява посетили российские специалисты, которые осмотрели мегалитические памятники различных типов: комплексы с вертикально установленными камнями, пирамидальные сооружения, монументальные объекты с ярусными конструкциями [Табарев, Гаврилина, 2020] (рис. 8).

Борнео/Калимантан является третьим по площади (743 330 км2) островом в мире и в настоящее время принадлежит трем странам – Брунею, Индонезии и Малайзии. Целенаправленные исследования мегалитов проводятся с 1920-х гг. преимущественно на малазийской территории в пров. Саравак и Сабах. Исследователи сообщают о наличии у народа келабит различных мегалитов – менгиров (одиночных и парных высотой до 1,0–1,2 м), каменных урн, барельефов, а также естественных скал и валунов причудливой формы с ритуальной символикой [Banks, 1937; Mjöberg, 1925]. Исследователи акцентировали внимание на антропоморфных скульптурах и камнях, установленных вертикально внутри и вокруг поселений для защиты от болезней и эпидемий [Evans, 1923].

Наибольший вклад в изучение мегалитов в малазийской части острова внес британский исследователь Т. Хар-риссон. Его работы дают детальную информацию о распространении мегалитических объектов, их количестве и разнообразии (рис. 9). По наблюдениям ученого, «мегалитическая актив-

Рис. 8. Мегалитические комплексы в пров. Западная Ява, Индонезия. Фото А.В. Табарева .

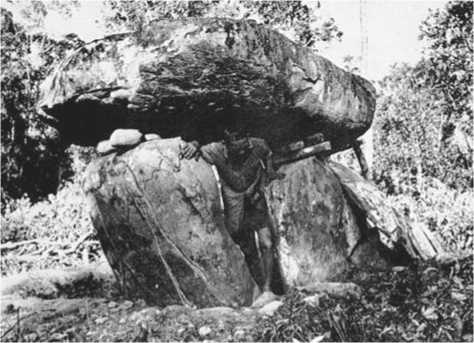

Рис. 9. Дольмен в пров. Саравак, Малайзия [Harrisson, 1973, ill. 1].

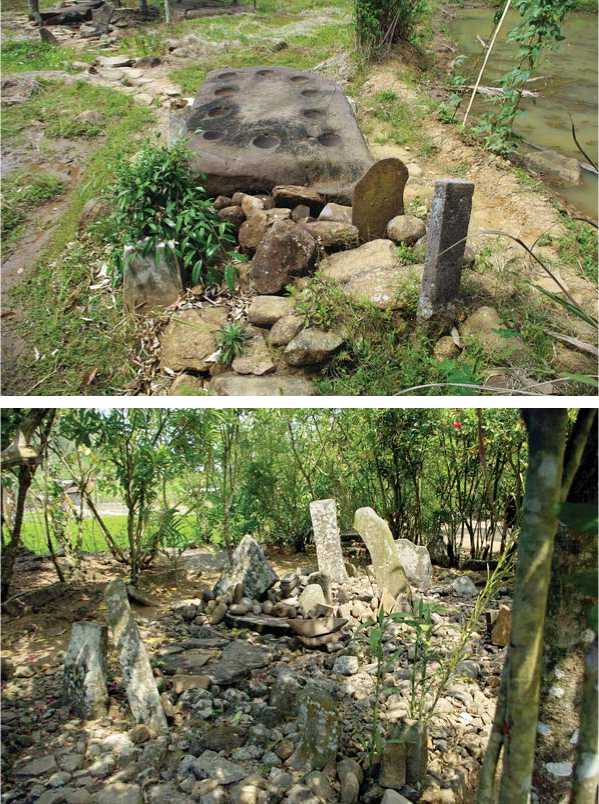

Рис. 10. Дольмен с погребальной урной, Калимантан. Фото Б. Селлато .

Рис. 11. Дольмены с погребальными урнами, Калимантан. Фото Б. Селлато .

1 – группа дольменов; 2 – одиночный дольмен с детским погребением.

ность» встроена в ритуальную практику, сопровождает наиболее важные события – праздники, свадьбы, похороны, связана с культурами эпохи металла (первые века нашей эры) и с историческим временем (начиная с XIII–XIV вв.) [Harrisson, 1970, 1973; Harrisson, O’Connor, 1970].

Систематическое изучение мегалитов обширной индонезийской территории Борнео проводится с 1990-х гг. французскими учеными в бассейне р. Ба-хау (пров. Северный Калимантан) [Arifin, Sellato, 2003]. Исследователями зафиксировано большое ко- личество мегалитических комплексов, созданных группой нгорек, которая заселяла данную территорию в первой половине XVIII в.

Большая часть мегалитов связана с погребальными ритуалами и представлена т. н. дольменами с урнами – конструкциями из нескольких вертикально поставленных камней высотой 1,5–2,0 м, перекрытых горизонтальной плитой (рис. 10). Внутри этих сооружений установлены каменные или керамические урны до 1 м высотой с о станками умерших (рис. 11, 1). Встречаются также миниатюрные дольмены высотой 0,2–0,4 м, содержащие детские погребения (рис. 11, 2). Песчаник для изготовления мегалитов обрабатывался исключительно шлифованными тесловидными орудиями из базальта [Sellato, 2016].

Известны и другие виды мегалитов: прямоугольные погребальные саркофаги, стелы с рельефными антропо- и зооморфными изображениями, отдельные менгиры. Специфическим вариантом (традиция асо ) являются сделанные из земли и камней огромные (до 30 м в длину) фигуры реальных (крокодил) и мифологических (дракон) животных, которые выполняют роль психопомп (существ, сопровождающих души умерших в загробную жизнь) и одновременно фертильных символов [Schneeberger, 1979].

На территории Филиппин сегодня не фиксируются классические менгиры, дольмены или кромлехи. Считается даже, что на Филиппинах мегалитическая культура очень слабо представлена, если не отсутствует вообще [Beyer, 1948]. Тем не менее, в традиционной культуре местного населения, у представителей этнических групп игорот в горных районах на севере о. Лусон, известен ряд общественных сооружений и элементов земледельческих систем из камня, которые в полной мере соответствуют понятию «мегалитическая культура». К первым относятся дап-ай - открытая площадка, выложенная каменными плитами с очагом посредине; это был вариант «мужского дома», в котором решались различные вопросы жизни общины. Некоторые дап-ай оконтурены вертикально поставленными каменными плитами высотой до 2 м, по внутреннему периметру в качестве скамеек устанавлены крупные речные валуны [Heine-Geldern, Vanoverbergh, 1929; Jensen, 1960; Evangelista-Leones, 2004]. Имеются упоминания о нескольких гробницах с «каменным куполом» у групп ифугао [Lambrecht, 1938]. Вторые связаны с практикой масштабного модифицирования горного ландшафта – это террасовидные рисовые поля ифугао (включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО). Края террас укреплялись сложенными из крупных камней стенами, уходящими на глубину до 2 м. По объему материала и трудозатратам возведение стен сравнимо со строительством египетских пирамид, поэтому такие системы традиционно рассматриваются в качестве мегалитических и монументальных комплексов [Beyer, 1955]. Первоначально террасы отно сили к III–II тыс. до н.э., но позже на основе исследований, в частности радиоуглеродного датирования, было установлено, что различные элементы конструкций начали создаваться в XV–XVII вв. [Acabado, 2009].

Заключение

Мегалитическая культура Восточной и Юго-Восточной Азии представляет собой уникальное и неоднородное в морфологическом и хронологическом отношении явление.

Корейские мегалиты бронзового века, представленные дольменами, достаточно хорошо изучены. Несмотря на это перспективными представляются исследования, направленные на выявление разнообразия как ранних корейских мегалитов – дольменов, так и более поздних проявлений мегалитизма – элементов курганных и подкурганных сооружений. Важной задачей не только археологических, но и историко-этнографических изысканий должно стать уточнение времени появления и функционального статуса антропоморфных изваяний тольхарыбан на о. Чеджудо.

Перспективными по тематике мегалитических традиций могут быть изыскания на континентальной и островной частях Юго-Восточной Азии. Мегалитические традиции этой зоны, связанные по происхождению с таковыми сопредельных районов Восточной и Южной Азии, выделяются рядом особенностей – это и степень изученности, обусловленная трудностью обнаружения и фиксации комплексов, и специфика конструкций, и проблемы датирования. Однако именно мегалиты Юго-Восточной Азии, благодаря данным по этнографии местных народов, позволяют определить детали строительства, назначение и мифологическое сопровождение комплексов. Вероятно, особенно результативными будут исследования, основанные на археологических и этнографических подходах. При их проведении важно использовать огромный информационный потенциал публикаций начального периода изучения мегалитов (XVIII – первая половина XX в.), в которых приводятся описания ритуалов и церемоний, связанных с мегалитами, а также фотографии и зарисовки объектов, частично или полностью разрушенных к настоящему времени. Все это предполагает активное международное сотрудничество археологов и этнографов, направленное на изучение азиатских мегалитов.

Работа выполнена в равных долях: А.Л. Нестеркина, А.А. Федорова – за счет гранта Российского научного фонда, проект № 22-28-00566; А.А. Портнова – в рамках выпускного квалификационного проекта; Л. Йондри – в рамках самостоятельного научного исследования. Авторы выражают благодарность доктору исторических наук А.В. Табареву (Институт археологии и этнографии СО

РАН, Россия) и доктору наук Б. Селлато (Центр национальных исследований, Франция) за помощь в подборе литературы и иллюстративных материалов по тематике статьи и ценные комментарии.

Список литературы Традиция мегалитических сооружений в Восточной и Юго-Восточной Азии

- Ли Ёнмун. Хангук чисонмё сахве ёнгу (Исследования общества дольменов Кореи). – Сеул: Хагъён мунхвама, 2002. – 452 с. (на кор. яз.).

- Нестеркина А.Л., Соловьева Е.А., Табарев А.В., Иванова Д.А. Мегалитические сооружения Корейского полуострова и Японского архипелага: комплексный анализ проблем происхождения и назначения // Археология, этнография, антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 3. – С. 106–114.

- Сон Джонъён, Со Хёнджу. Пэкче // Хангук когохак каный (Лекции по археологии Кореи). – Сеул: Сахве пхённон, 2007. – С. 255–300 (на кор. яз.).

- Табарев А.В., Гаврилина Т.А. Мегалитические комплексы тропической части тихоокеанского бассейна: Индонезия // Теория и практика археологических исследований. – 2020. – № 1. – С. 152–165.

- Табарев А.В., Иванова Д.А., Нестеркина А.Л., Соловьева Е.А. Дзёмонская традиция монументальных сооружений на Японском архипелаге: истоки, особенности, распространение // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 4. – С. 45–55.

- Хангук чисонмё (коиндоль) юджок чонхап чоса ёнгу – пунпхо, хёнсик, кивон, чонпха мит сахве погвон (Комплексное изучение дольменов Кореи – распространение, типология, происхождение, взаимосвязи и социальная реконструкция). – Сеул: Мунхваджэ кваллигук, Соуль тэхаккё панмульгван, 1999. – 1251 с. (на кор. яз.).

- Хангук чисонмё ёнгу ирон-гва панбоп: кегып сахве-ый пальсэн (Теории и методы исследований дольменов Кореи: появление стратифицированных обществ). – Сеул: Чурюсон, 2000. – 387 с. (на кор. яз.).

- Хван Сигвон. Проблема определения времени изготовления изваяний тольхарыбан о. Чеджудо // Тхамна мунхва (культура государства Тхамна). – 2019. – № 61. – С. 45–94 (на кор. яз.).

- Хвасун Хёсанни-ва Тэсинни чисонмё гун (Дольмены Хёсанни и Тэсинни в уезде Хвасун). – 2015: [электрон. ресурс]. – URL: https://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=13,04100000,36&page No=1_1_1_0 (дата обращения: 13.03.2022) (на кор. яз.).

- Acabado S. A Bayesian approach to dating agricultural terraces: A case from the Philippines // Antiquity. – 2009. – Vol. 83. – P. 801–814.

- Arifi n K., Sellato B. Archaeological Survey and Research in Four Districts of Interior East Kalimantan // Social Science Research and Conservation Management in Interior Borneo: Unraveling Past and Present Interactions of People and Forests. – Jakarta: Center for Intern. Forestry Research, 2003. – P. 201–241.

- Baldock J., Bergh J., van den. Geological Mysteries of the Plain of Jars Begin to Unravel // Geology Today. – 2009. – Vol. 25, N 4. – P. 145–150.

- Banks E. Some Megalithic Remains from the Kelabit Country in Sarawak with Some Notes on the Kelabits Themselves // Sarawak Museum J. – 1937. – Vol. IV. – P. 411–438.

- Beatty A. Society and Exchange in Nias. – Oxford: Clarendon Press, 1992. – 252 p.

- Bergh J., van den. Safeguarding the Plain of Jars, An Overview. Recherches Nouvelles Sur Le Laos / New Research on Laos. – Vientiane; P.: Ecole française d’Extrême Orient, 2008. – P. 65–80.

- Beyer H.O. Philippine and East Asian archaeology, and its relation to the origin of the Pacifi c Islands population // Bull. of the National Research Council of the Philippines. – 1948. – N 29. – P. 1–130.

- Beyer H.O. The origin and history of the Philippine rice terraces // Proceedings of the Eighth Pacifi c Science Congress of the Pacifi c Science Association, 16–28 November 1953. – Quezon City: University of the Philippines, 1955. – Vol. I. – P. 387–397.

- Bouchot J. Les Fouilles (des Xuan Loc) // Bull. de la Société des Etudes Indochinoises. – 1927. – N 2. – P. 155–156.

- Cadière L.M. Le Culte des Pierres en Annam // Missions Catholiques. – 1911. – Vol. 63. – N 2209-2218. – P. 158–172.

- Colani M. The Megaliths of Upper Laos. – P.: École française d’Extrême-Orient, 1930. – 812 p.

- Duha N.A. Omo Niha: Perahu Darat di Pulau Bergoyang. – Gunungsitoli: Nias Heritage Foundation, 2012. – 290 p.

- Evangelista-Leones S. The Bontok Igorot Tribe: An Internal Scanning of its Governance System // Philippine J. of Public Administration. – 2004. – Vol. XLVIII, N 1/2. – P. 86–123.

- Evans I.H.N. Studies in Religion, Folk-Lore and Custom in British North Borneo and the Malay Peninsula. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1923. – 299 p.

- Feldman J. The Seat of the Ancestors in the Homeland of the Nias People // Islands and Ancestors Indigenous Styles of Southeast Asia. – N. Y.: The Metropolitan Museum of Art, 1988. – P. 33–49.

- Goloubew V. L’âge du Bronze au Tonkin et dans le Nord-Annam // Bull. l’École française d’Extrême-Orient. – 1929. – Vol. 29. – P. 1–46.

- Harrisson T. The prehistory of Borneo // Asian Perspectives. – 1970. – Vol. XIII. – P. 17–45.

- Harrisson T. Megalithic evidences in East Malaysia: An introductory summary // J. of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. – 1973. – Vol. 46, N 1. – P. 123–139.

- Harrisson T., O’Connor S.J. Gold and Megalithic Activity in Prehistoric and Recent West Borneo. – Ithaca; N. Y.: Cornell Univ. Southeast Asia Program, 1970. – 331 p.

- Heeckeren H.R., van. The Bronze-Iron Age of Indonesia. – S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1958. – 108 p.

- Heine-Geldern R. Die Megalithen Südostasiens und ihre Bedeutung für die Klärung der Megalithenfrage in Europa und Polynesien // Anthropos. – 1928. – Vol. XXIII. – P. 276–315. Heine-Geldern R. Prehistoric Research in Indonesia // Annual Bibliography of Indian Archaeology. – 1936. – N 13. – P. 26–38.

- Heine-Geldern R., Vanoverbergh P.M. Der Megalithkomplex auf der Philippinen-Insel Luzon // Anthropos. – 1929. – Vol. 24, N 1/2. – P. 317–321.

- Higham Ch. The Archaeology of Mainland Southeast Asia: From 10,000 B.C. to the Fall of Angkor. – Cambridge: Cambridge Univ. Press. – 1989. – 387 p.

- Hoop A.N.J., van der. Megalithic Remains in South Sumatra. – Zutphen: W.J. ThiemeʼCie, 1932. – 191 p.

- Jensen A.E. Feld-Terrassen und Megalithen. Eine Skizze // Paideuma. – 1960. – Vol. 7, N 4–6. – P. 258–373.

- Keith H.G. Megalithic Remains in North Borneo // J. of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society. – 1947. – Vol. 20, N 1. – P. 153–155.

- Kruyt A. L’immigration prehistorique dans Le pays des Toradjas occidentaux // Hommage du Service Archeologique des Indes Neerlandaises au Premier Congres des Prehistoriens d’Extreme-Orient. – 1932. – Vol. 2. – P. 1–15.

- Lambrecht F. The Mayawyaw Ritual // Publications of the Catholic Anthropological Conference. – 1938. – N 3. – P. 327–493.

- McCarthy J.F. Siam // Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography. New Monthly Ser. – 1888. – N 10/3. – P. 117–134.

- Mjöberg E. An Expedition to the Kalabit Country and Mt. Murud, Sar awak // Geographical Rev. – 1925. – Vol. 15, N 3. – P. 411–427.

- Pramaresti E.W. Perkembangan Ragam Hias Pada Omo Sebua di Nias Selatan, Sumatera Utara // Majalah Arkeologi. – 2018. – Vol. 27, N 2. – P. 80–88.

- Raven H.C. The Stone Images and Vats of Central-Celebes // Natural History. – 1926. – N 26. – P. 272–282.

- Rouffaer G.P. Ethnographie van de kleine Soenda Eilanden in Beeld. – S-Gravenhage: Nijhoff, 1937. – 36 p.

- Sarasin P., Sarasin F. Reisen in Celebes. – Wiesbaden: S.W. Kriedel’s Verl., 1905. – 772 p.

- Schneeberger W.F. Contributions to the Ethnology of Central Northeast Borneo (Parts of Kalimantan, Sarawak and Sabah) // Studia Ethnologica Berniensia. – 1979. – Vol. 2. – 143 p.

- Sellato B. The Ngorek of the Central Highlands and ‘Megalithic’ Activity in Borneo // Mégalithismes vivants et passés, approches croisées. Living and Past Megalithisms: interwoven approaches. – Oxford: Archaeopress Archaeology, 2016. – P. 117–150.

- Soejono R.P. The History of Prehistoric Research in Indonesia to 1950 // Asian Perspectives. – 1969. – N 12. – P. 69–92.

- Steimer-Herbet T. Indonesian Megaliths: A Forgotten Cultural Heritage. – Oxford: Archaeopress Archaeology, 2018. – 118 p.

- Steimer-Herbet T., Besse M. Indonesian Megaliths as the Result of the Interaction between Indigenous Peoples and Hindu-Buddhist Kingdoms // Austronesian Diaspora. A New Perspective. Proceedings of the International Symposium on Austronesian Diaspora (18th–23rd July 2016, Nusa Dua, Bali, Indonésie). – Gadjah Mada Univ. Press, 2017. – P. 301–318.