Традиция росписи по дереву верхневычегодских коми в конце XIX - первой четверти XX века

Автор: Шарапов В.Э., Земцова И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 2 (58), 2014 года.

Бесплатный доступ

На основе изучения фондов Российского этнографического музея, Национального музея Республики Коми, ранее опубликованных материалов и результатов полевых исследований, проводившихся в 1989-2013 гг. на территории Республики Коми, в статье рассматривается этнолокальная традиция крестьянской росписи по дереву верхневычегодских коми-зырян, бытовавшая на рубеже XIX-XX вв. в селах и деревнях Усть-Сысольского и Яренского уездов Вологодской губ. (территории современных Усть-Куломского и Корткеросского р-нов Республики Коми). В статье формулируется декоративный канон верхневычегодской росписи, а также выдвигается гипотеза о происхождении этого этнокультурного феномена в зоне совместного либо пограничного проживания финно-угорского и русского населения, в частности, старообрядческого. По технике письма, орнаментации и колориту роспись вычегодских мастеров существенно отличается от крестьянских росписей русского Севера и Прикамья.

Вычегодские коми, роспись по дереву, техника и композиция крестьянской росписи, коми старообрядцы, этнографическое картографирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14523037

IDR: 14523037 | УДК: 39

Текст научной статьи Традиция росписи по дереву верхневычегодских коми в конце XIX - первой четверти XX века

Проблема локального/регионального в истории крестьянских художественных центров, сложившихся в конце XIХ в. на территории пограничного/сов-местного проживания русского и финно-угорского населения Европейского Северо-Востока, – одна из ключевых в этнографическом и искусствоведческом изучении народного изобразительного искусства Русского Севера [Бернштам, 2008, с. 144–151; Дмит-реева, 2006, с. 78–79; Путилов, 1994]. В настоящей статье предлагается анализ материалов, представляющих этнолокальную художественную традицию росписи по дереву, которая до начала XX в. бытова-

*Статья подготовлена в рамках проекта «Межкультурное взаимодействие и конструирование культурных границ на европейском севере России» УрО РАН (12-66-9-005-АРКТИКА).

ла в бассейне р. Вычегда на севере - востоке Европейской России*.

Актуализация темы «вычегодская роспись» во многом была обусловлена тем, что в истории бытования крестьянской росписи на Русском Севере, Урале и в Прикамье территория Коми края**, за исключением бассейна р. Ниж. Печора [Тарановская, 1968], пока остается «белым пятном» [Шелег, 1992; Севан, 2007; Бернштам, 2007; Барадулин, 1982, 1987]. Наглядной иллюстрацией этого тезиса являются этнографические

карты, опубликованные в 1980–1990 гг. в исследованиях В.А. Шелега [1992, с. 129, 137, 142] и В.А. Барадулина [1982, с. 31]. В современных академических изданиях нередко воспроизводится мнение о том, что «для населения бассейна р. Вычегда исторически не характерна традиция художественной резьбы и росписи по дереву» [Шелег, 1992, с. 140; Бернштам, 2008, с. 152]. К сожалению, в этих исследованиях не уточняется, о какой части бассейна Вычегды идет речь и касается ли это утверждение традиции, характерной для вычегод-

Рис. 1. Вычегодские расписные прялки. Начало XX в. Село Керчёмъя Усть-Куломского р-на Республики Коми.

Полевые зарисовки П.Г. Микушева. 1999 г.

ских коми. Вместе с тем известно, что бытование традиции художественной обработки дерева, в частности свободнокистевой росписи, было зафиксировано в бассейне верхней и нижней Вычегды на территории Коми края еще в конце XIX в. [Кандинский, 2008]. В ряде работ по этнографии и народному изобразительному искусству коми, вышедших во второй половине XX в., неоднократно упоминалось об этой самобытной художественной традиции [Белицер, 1958, с. 343; Королёва, 1969, с. 16; Грибова, 1980, с. 58–59].

Декоративный верхневычегодский канон

Традиционный декоративный канон верхневычегодской росписи, представленный на орудиях ткачества (прялках и трепалах), можно сформулировать следующим образом: геометрические многоцветные трехчастные композиции, состоящие из вписанных друг в друга разноцветных кругов, нередко зеркально-симметричных по вертикальной оси, а также из четырех-, шести-, восьмилучевых розеток, которые показаны в центре многоцветных окружностей, обрамленных по периметру точками контрастного цвета (рис. 1, 2). Особенность техники верхневычегодской росписи – нанесение живописных геометрических композиций красками поверх резного контурного орнамента, предварительно выполненного на деревянном изделии с помощью резцов и столярного циркуля (рис. 3, 4).

Рис. 2. Вычегодские расписные прялка ( 1 ) и трепала ( 2 ). Фото В.Э. Шарапова. 1989 г.

1 – начало XX в. Село Керчёмъя Усть-Куломского р-на Республики Коми; 2 – начало XX в. Село Дон Усть-Куломского р-на Республики Коми.

Рис. 3. Вычегодская расписная прялка. Начало XX в. Село Керчёмъя Усть-Куломского р-на Республики Коми. Фото

В.Э. Шарапова. 2013 г.

Сначала мастер производил контурную разметку орнаментальной композиции в виде концентрических окружностей, вписанных друг в друга, затем делал точечные углубления по периметру окружностей. Орнамент наносился резаком в технике двухгранных порезок – контурных двухгранных линий, имеющих четкие рельефные очертания. Последующие грунтовка и многоцветная контрастная раскраска позволяли оттенить элементы многочастной геометризи-рованной резной композиции, насытить ее мелкими деталями в технике кистевого письма. Есть основания полагать, что некоторые расписные геометризи-рованные композиции на поверхно сти деревянных изделий выполнялись в особой «пальчиковой» технике, без использования кисти. Создание рельефной границы между разноцветными элементами композиции было технологически оправданным: эта граница позволяла мастеру более ровно нанести масляную краску и не перейти на соседние, иные по цвету окружности*.

Из истории изучения вычегодской росписи

Открытие вычегодской росписи по дереву у коми, как предполагают некоторые исследователи, связано с именем В.В. Кандинского, который в 1889 г. совершил поездку по Вычегде [Автономова; Аронов, 2010, с. 44–94; Кандинский, 1889] и сделал зарисовки некоторых образцов домовой росписи в коми селах верхней Вычегды [Weiss, 1995, p. 10–26]. В выпущенном в 2013 г. Национальным музеем Республики Коми этнографическом альбоме «Путешествие В. Кандинского к зырянам в 1889 г.» представлены некоторые параллели в живописных композициях художника и народном изобразительном искусстве вычегодских коми [2013]. Однако предположение о «зырянской палитре» в творчестве В.В. Кандинского, представ-

Рис. 4. Контурный орнамент на вычегодских прялках. Фонды Национального музея Республики Коми. Фото И.В. Земцовой. 2012 г.

ленное в публицистических статьях [Сивкова, 2009, 2013], остается лишь гипотезой, безусловно, требующей подтверждения искусствоведов.

В 1940-е гг. на самобытную традицию росписи по дереву у вычегодских коми обратила внимание известный этнограф В.Н. Белицер. В ее полевых дневниках приводятся описания композиций и мотивов, характерных для домовой росписи, а также немногочисленные зарисовки расписных прялок, характерных для верхневычегодских коми [1946, 1947]. По мнению В.Н. Белицер, развитие художественной традиции росписи на Вычегде было связано с деятельностью пришлых вятских и чердынских мастеров-отходников, которые работали здесь до начала XX в. В ее монографии «Очерки по этнографии народов коми» упоминается Ф.Е. Попов – один из коми мастеров, занимавшихся росписью по дереву в с. Керчёмъя до начала 1940 гг. [1958, с. 343].

В середине 1960-х гг. этнографом М.А. Браун впервые было со ставлено детальное этнографическое описание комплекса расписной и резной деревянной утвари (прялки, швейки, трепала, блоки ткацкого стана, веретена), традиционной для вычегодских коми [Колчина, 2007]. В ходе полевых исследований в коми селах на верхней Вычегде М.А. Браун собрала богатейшую и уникальную коллекцию расписных орудий ткачества (более 30 предметов), которая в настоящее

Рис. 5. Расписные вычегодские изделия трепала ( 1 ) и прялка ( 2 ). Зарисовки И.В.Земцовой. 1989 г.

1 – конец XIX в. Усть-Куломский р-н Республики Коми. Собиратель М.А. Браун. Фонды Российского этнографического музея, № 7766-30, 7766-35; 2 – начало XX в. Усть-Куломский р-н Республики Коми. Собиратель М.А. Браун. Фонды Российского этнографического музея, № 7766-28.

время хранится в фондах Российского этнографического музея (рис. 5) [1967].

Название «вычегодская роспись» впервые было введено в научный оборот известным искусствоведом Н.С. Королёвой, которая работала на Вычегде в начале 1960-х гг. В ее диссертационном исследовании «Народное искусство пермских финно-угров (коми, коми-пермяков, удмуртов) XIX–XX вв.» подчеркивается оригинальность техники и композиции вычегодской росписи, отмечается, что в коми селах мастерами росписи были местные жители, владевшие плотницким и столярным ремеслом [1969, с. 16]. Отметим, что благодаря исследованиям М.А. Браун и Н.С. Королёвой уникальные образцы вычегодской росписи по дереву впервые были представлены на экспозициях московских и ленинградских музеев, а также опубликованы в музейных каталогах и художественных альбомах по декоративно-прикладному искусству народов России [Народное искусство Российской Федерации…, 1981, с. 89].

На основе материалов экспедиций на Вычегду в конце 1970-х гг. этнограф Л.С. Грибова выделила несколько ремесленных центров по производству расписной деревянной утвари в бассейне реки – села Дон, Керчёмъя, Ниж. Вочь, Ручь и Вомын. Л.С. Грибовой удалось зафиксировать имена жителей этих сел, которые в первой половине XX в. занимались росписью по дереву: Михаил Алексеевич Гичев (умер в 1945 г., немой), Семён Андреевич Попов (умер в 1960-е гг.), Степан Степанович Тарабукин (1895–1940), Дмитрий Кондратьевич Тарабукин (умер в 1975 г.), Дмитрий Андреевич Тимушев (умер в 1930-е гг.), Иван Степанович Самарин (умер в 1930-е гг.). По данным исследователя, в с. Деревянск такими мастерами были Александр Николаевич Чувьюров (умер в 1962 г.) и Павел Ануфриевич Мозымов [Грибова].

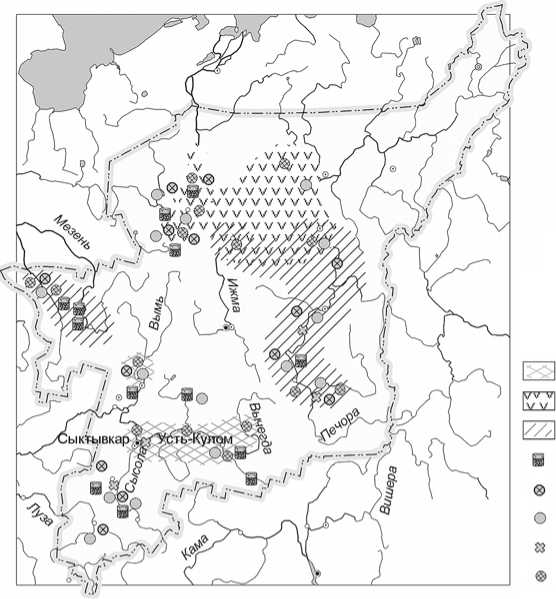

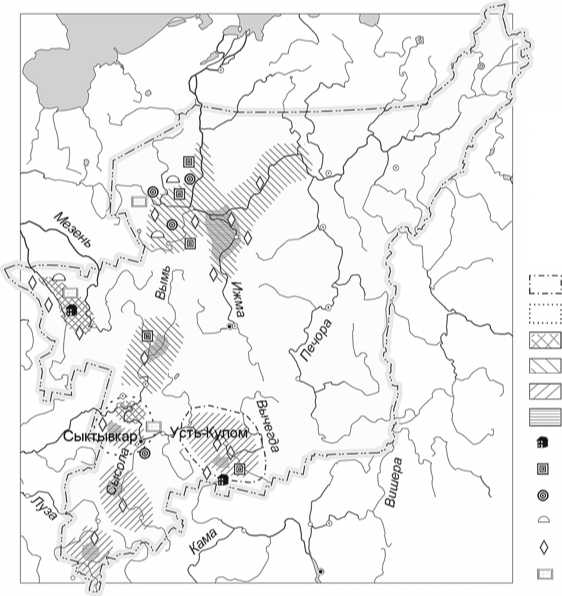

На основе анализа колористических и композиционных особенностей вычегодской росписи Л.С. Грибова выделила особый нижневычегодский стиль свободнокистевой росписи (преобладание растительных мотивов), который, по ее мнению, существенно отличался от верхневычегодского (подчеркнуто геомет-ризированного) [1980, с. 58]. Выводы Л.С. Грибовой находят некоторое подтверждение и в результатах этнографического картографирования традиционной резьбы и росписи по дереву у коми: ареал верхневычегодской росписи отчетливо совпадает с зоной распространения традиционной для коми контурной геометрической резьбы по дереву (рис. 6, 7).

В рассматриваемом регионе широко распространены резные прялки, идентичные расписным не только по конструкции и форме, но и по геометризированно-му декору, нанесенному на лопасти контурными линиями. С учетом дат, указанных на некоторых изделиях,

Рис. 6. Этнографическая карта «Территории распространения традиций резьбы по дереву и обработки бересты». Автор В.Э. Шарапов. 1 – контурная резьба; 2 – трехгранно-выемчатая и контурная резьба; 3 – тиснение бересты; 4 – берестяная утварь; 5 – плетеная утварь; 6 – резная посуда; 7 – резные календари; 8 – орудия прядения и ткачества.

резные прялки, выполненные по «вычегодскому канону», появились на Вычегде значительно раньше расписных. Наиболее раннее из известных расписных орудий ткачества относится к 1889 г. На некоторых изделиях, декорированных резным орнаментом, стоит более ранняя дата – 1860 г. Примечательно, что традиционная «архитектура» верхневычегодских резных и расписных прялок с характерной лис-тообразной/веслообразной/лотусовидной лопастью, симметрично сужающейся у основания и навершия, не имеет аналогов на Русском Севере, в Прикамье и на Урале (рис. 8).

Рис. 8. «Архитектура» традиционных расписных прялок верхневычегодских коми. Села Керчёмъя, Дон и Вочь Усть-Куломского р-на Республики Коми. Компьютерная графика П.Г. Микушева.

Рис. 7. Этнографическая карта «Территории распространения традиций росписи по дереву». Автор В.Э. Шарапов.

1 – верхневычегодская; 2 – нижневычегодская; 3 – свободнокистевая, графическая и сюжетная; 4 – сюжетная и графическая; 5 – свободнокистевая; 6 – «индивидуальная»;

7 – домовая; 8 – мебели; 9 – посуды; 10 – дуг; 11 – прялок; 12 – сундуков.

О происхождении верхневычегодской росписи

В 1980–2010-е гг. некоторые образцы вычегодской росписи из коллекций Национального музея Республики Коми и Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН были опубликованы в различных художественных альбомах, музейных каталогах и энциклопедических изданиях по истории и культуре Республики Коми [Грибова, 1973, с. 31; Народное исскуство коми…, 1992; Энциклопедия…, 1999, с. 19; Прялки…, 2009, с. 20–23]. В этих работах представлен опыт этнографического картографирования ареалов росписи по дереву у коми [Зеновская, 2001; Шарапов, 1997а,б; 2001, с. 167; 2011], позволяющий высказать предположения о происхождении вычегодской художественной традиции.

Изучение немногочисленных коллекций вычегодской росписи, собранных в 1960–1980-е гг. на территории Республики Коми и представленных в фондах Российского этнографического музея и Национального музея Республики Коми, а также материалов полевых исследований, проводившихся авторами в 1990–2000-е гг., позволяет предположить, что эта художественная традиция бытовала в конце XIX – первой четверти XX в. в коми селах и деревнях бассейна Вычегды на территориях Усть-Сысольского и Ярен-ского уездов Вологодской губ. (современных Усть-Ку-ломского (села Аныб, Дон, Керчёмъя, Ниж. и Верх. Воч, Руч, Помоздино, Деревянск), Усть-Вымского (с. Айкино) и Корткеросского (села Вомын и Нёбдино) р-нов Республики Коми). В искусствоведческой и этнографической литературе неоднократно обращалось внимание на «связь северных художественных центров с деятельно стью мастеров-староверов» [Берн-штам, 1992, 2007, 2008]. Эти наблюдения находят подтверждения и в традиции художественной росписи по дереву у коми. Согласно материалам полевых исследований, в конце XIХ – начале XX в. в селах верхней Вычегды росписью занимались коми мастера (плотники и столяры) – выходцы из семей старообрядцев-беспоповцев спасовского толка [Шарапов, 1997a,б; 2000]. Бассейн Вычегды в этнографическом плане представляет особый интерес как район взаимодействия различных этноконфессиональных и этнокультурных традиций [Жеребцов, Лашук, 1960, с. 55–57]. Известно, что начиная с XVIII в. на традиционную культуру верхневычегодских коми большое влияние оказывало пришлое, впоследствии ассимилированное, русское старообрядческое население. Уже к середине XIX в. на верхней Вычегде значительную часть населения составляли коми старообрядцы, а к началу XX в. носителями старообрядческих традиций в этом регионе являлись преимущественно коренные коми [Гагарин, 1978, с. 170–171; Власова, 2010, с. 30–31].

Самые ранние известные образцы верхневычегодской росписи по надписям на изделиях достоверно датируются 1880-ми гг., а самые поздние – концом 1920 гг. Можно предположить, что появление самобытной росписи по дереву в коми селах на Вычегде хронологически совпадает с процессом угасания сельских промыслов, связанных с художественной обработкой дерева, который прослеживается на всей территории Русского Севера с середины ХIХ в. [Бернштам, 2008, с. 153–154]. Расписные изделия коми мастеров почти не встречаются за пределами бассейна Вычегды. По свидетельствам информантов, местные мастера расписывали деревянную утварь только для родственников и односельчан. Вероятно, работы местных мастеров не могли конкурировать с изделиями крупных северно-русских и прикамских промысловых центров по росписи и поэтому не вывозились для продажи на ярмарки.

Заключение

Ареал вычегодской росписи, бытовавшей на территории края коми во второй половине XIX – первой четверти XX в., входит в зону распространения крестьянских северных росписей, которая протянулась от Карелии до предгорий Урала. Вычегодская роспись (ее ареал достаточно четко локализован на юго-востоке современной территории Республики Коми) является связующим «межэтническим звеном» между художественными традициями обработки дерева, характерными для бассейна Северной Двины и Прикамья. Вместе с тем она существенно отличается от росписей Русского Севера и Урала: образцы вычегодской росписи во многом уникальны по технике исполнения, орнаментальному канону и художественно-стилистическим особенностям. Оформление традиции вычегодской росписи происходило в условиях совместного либо пограничного проживания финно-угорского и русского населения, в частности, старообрядческого. «Культурный билингвизм» в данном случае способствовал плодотворному развитию самобытной этнокультурной традиции.